пружаны это какая область

г. Пружаны, Брестская область

Расположение, административное деление, население г. Пружаны и Пружанского района:

История развития г. Пружаны:

Первые косвенные упоминания о населенном пункте можно найти в исторических документах 1433 года. Город известен с 1487 года как Добучин. Современное название закреплено в 1589 году. Существует несколько преданий, связанных с происхождением названия. Одно из них утверждает, что Пружаны происходят от слова “просо”, которое было в далеком прошлом основной сельскохозяйственной культурой в этой местности. В соответствии с другими источниками поселение на месте нынешних Пружан в конце 13 – начале 14 веков занимали спасавшиеся от крестоносцев балтские племена пруссов. Отсюда и название Пруссы, Пруссаны, Пружаны. В 1589 году местечку Пружаны были дарованы Магдебургские привилегии вместе со статутом города, печатью и гербом. Примечательным является то, что дарованный Пружанам герб очень близок по своему содержанию гербу Милана. На его серебряном поле изображен уж, из пасти которого появляется до половины младенец. Этим сходством пружанцы обязаны Анне Ягелонке, пожаловавшей герб в память о своей матери Боне, Королеве Речи Посполитой и дочери герцога Миланского Гиано Галеацо Сфорца.

Природные и климатические условия Пружанского района:

Хозяйственная деятельность г. Пружаны и Пружанского района:

Промышленность Пружан представлена предприятиями, перерабатывающими сельскохозяйственное сырьё, заводом радиодеталей, комбинатом строительных материалов, лесхозом, имеющим свою производственную базу, и другими предприятиями. Промышленный комплекс района представляют 9 предприятий. Ведущее место занимают ОАО «Пружанский молочный комбинат», ЧУП «Ружанская мебельная фабрика», ОАО «Пружанский комбинат строительных материалов», ОАО «Пружанский консервный завод».

Транспортные коммуникации г. Пружаны и Пружанского района:

Туристический потенциал г. Пружаны и Пружанского района:

В Пружанах сохранился целый ряд построек, имеющих историческую и архитектурно-художественную ценность. Хорошо сохранилась и рядовая застройка XIX-XX веков. Как сам город так и Пружанский район представляют ценность как место скопления архитектурных памятников Средневековья и Нового времени. В городе сохранились памятники архитектуры — часовня (1852), собор Александра Невского (1866), торговые ряды (1896), городская усадьба (2-я пол. XIX в.), в которой действует краеведческий музей. Установлены памятники: В.Хоружей, лётчику С. М. Гудимову, советским лётчикам, на братских могилах красноармейцев, советских воинов и партизан. В городе расположен парк «Пружаны» — памятник природы местного значения.иОсенью 2003 года в Пружанах был проведен республиканский конкурс «Дажынки», вследствие чего в городе появились новые архитектурные постройки и облик города существенно изменился.

На территории района в Беловежской пуще размещена резиденция Вискули, где 7-8 декабря 1991 года руководителями Беларуси, России, Украины были подписаны Беловежские соглашения о создании СНГ.

В Ружанской пуще не берегу озера Паперня расположен детский санаторий «Ружанский».

Пружаны

описание

Пружаны известны своими памятниками архитектуры, которые передают атмосферу уездного города конца XIX и начала ХХ веков. Этот город еще и своеобразные ворота в Беловежскую пущу и на болото Дикое, которое находится всего в 20 км от районного центра.

Хотя Пружаны лежат несколько в стороны от основных железнодорожных и автомобильных дорог, до них несложно добраться как на личном, так и на общественном транспорте, поскольку они являются важным региональным узлом. Население города составляет чуть больше 18 500 человек.

Пять причин посетить Пружаны

1. Побывать на итальянской сельской вилле

Усадьба Швыковских, которую местные жители называют «Пружанскі палацык», уникальна тем, что воспроизводит архитектуру загородных вилл, которые строили в начале эпохи Ренессанса. Она появилась в середине XIX века, когда в архитектуре был популярен ретроспективный стиль. Новая жизнь для усадьбы Швыковских наступила в 1998 году, когда в ее стены переехал местный краеведческий музей. Отреставрированные интерьеры прекрасно воспроизводят атмосферу XIX столетия.

2. Увидеть место, где берет начало Мухавец

Именно на территории Пружан находится исток этой реки. Он расположен там, где сливаются два канала: Муха и Вец. При желании найти это место будет несложно, поскольку оно отмечено памятным знаком в виде арки с изображением двух символических фигур: мужской и женской. Скульптура не поражает размерами, но уже успела стать неофициальным символом города. На ее фоне любят фотографироваться туристы.

3. Поклониться чудотворной иконе

Одной из главных достопримечательностей Пружан является собор Александра Невского. Он был построен во второй половине XIX века всего за два года, благодаря пожертвованиям горожан, а также окрестных помещиков и деревенских жителей. В этом храме хранится икона Богоматери, которая почитается как чудотворная: в 1934 году из ее глаз выступили слезы.

4. Отдать дань памяти Казимиру Свёнтеку

Этот католический священник вошел в историю как первый белорусский кардинал. Хотя он был этническим поляком и родился на территории современной Латвии, жизнь Казимира Свёнтека была тесно связана с Беларусью. Достаточно сказать, что свое пастырское служение он начал в костеле Вознесения Девы Марии, который находится на территории Пружан, здесь же похоронен его прах.

5. Отдохнуть всей семьей

В жаркие дни бывает особенно приятно посетить местный Ледовый дворец, где можно взять напрокат коньки. Кроме того, в городе есть бассейн и небольшой аквапарк (альтернативой ему может стать Пружанское озеро). Словом, есть разные возможности хорошо провести время в перерывах между осмотром местных достопримечательностей.

История

Первое упоминание Прушанской волости относится к 1433 году. Тогда эти земли уже входили в состав ВКЛ. Их экономическим и культурным центром были Пружаны, которые известны с 1487 года, когда город еще носил другое название – Добучин. Современное название происходит, скорее всего, от запруды, которая некогда существовала на Мухавце.

Важная станица в истории города пришлась на XVI век, когда им владела королева Речи Посполитой Бона Сфорца, а потом и ее дочь Анна Ягеллонка. Именно по ходатайству последней город получил в 1589 году Магдебургское парво. К тому времени он имел право проводить четыре ярмарки в год.

Успешное развитие Пружан не раз прерывалось военными конфликтами. Особенно тяжелыми выдались вторая половина XVII и начало XVIII веков, когда через этот край прокатилась вначале русско-польская, а спустя несколько десятилетий и Северная войны. В результате население уменьшилось в 5 раз, а город лишился в 1776 году Магдебургского права.

В 1795 году по итогам третьего раздела Речи Посполитой Пружаны вошли в состав Российской империи, став центром повета. Следующим серьезным испытанием для этого города стало нашествие Наполеона, которое разделило местное население: часть шляхты поддержала его, в то время как другие остались верны царскому правительству.

Во время восстания под руководством Кастуся Калиновского, которое развернулось в 1863-1864 годах, Пружаны были захвачены отрядами мятежников, они также напали на Шерешево, но в итоге потерпели ряд поражений и были вынуждены оставить этот край.

В начале Первой мировой войны Пружаны оказалась в прифронтовой полосе, однако сохранялось такое положение недолго, поскольку уже весной 1915 года кайзеровские войска оккупировали город. Поражение СССР в советско-польской войне означало его присоединение к Польше.

Лишь в 1939 году этот край оказалась в составе БССР. В январе 1940 года было принято решение создать на его территории сразу три района, административными центром одно из которых стали Пружаны (в дальнейшем их объединение проходило в несколько этапов и завершилось в 1962 году).

Уже в июне 1941 года Пружаны подверглись оккупации фашистскими войсками. Во время нее были уничтожены более 4 тыс. жителей города, где издавна проживала большая еврейская община. Война также принесла ему серьезные разрушения. В частности, было уничтожено больше 2/3 всех домов. Освобождения пришлось ждать до июля 1944 года.

21 декабря 1998 года был зарегистрирован герб Пружан. На нем изображен коронованный змей, из пасти которого выходит младенец как символ обновления. Этот герб, аналогичный тому, которым пользуются миланские герцоги, напоминает о Боне Сфорце, происходившей из этого влиятельного рода.

Что посмотреть

Помимо усадьбы Швыковских, собора Александра Невского и костела Вознесения Девы Марии в Пружанах есть и другие интересные достопримечательности. Одной из них, безусловно, являются так называемые «белые лавки». На самом деле речь идет о торговых рядах, которые были построены в середине XIX века. Их главным украшением служит арочная галерея, идущая по всему периметру.

Обязательно стоит увидеть и бывшую аптеку. Это двухэтажное деревянное здание в стиле классицизма. Однако больше интересны не его архитектурные особенности, а возраст, который составляет порядка двухсот лет (исследователи расходятся по поводу того, когда именно была возведена эта постройка).

Нельзя не упомянуть и каменные дома дореволюционной постройки, которые сохранились в центральной части города. Бывшая синагога внешне мало отличается от них: после уничтожения местной еврейской общины она использовалась как хозяйственная постройка и лишилась в итоге многих декоративных элементов (как наружных, так и внутренних).

Знаменитости

Пружаны являются родным городом для Софьи Яновской, которая фактически создала советскую школу философии математики, также основала первый в мире специализированный сборник, посвященный истории этой науки. Софья Яновская долгое время преподавала в МГУ (именно благодаря ей там была создана кафедра математической логики).

В Пружанах родилась и советская писательница Ксения Львова. Окончив курсы иностранных языков, она переехала в Самару, где стала корреспондентом газеты «Волжская коммуна», а также начала писать очерки и рассказы.

События

В октябре этот районный центр принимает праздник-ярмарку «Пружанская осень», а 15 июля отмечает День города.

Что привезти

Наиболее очевидный вариант – это магниты и открытки с изображением местных достопримечательностей, а также обитателей Беловежской пущи. Более оригинальным выбором станет традиционная местная керамика (за характерный внешний вид ее называют черно-задымленной), которую делают в гончарной мастерской, занимающей один из флигелей усадьбы Швыковских.

Где поесть

Город не испытывают недостатка в заведениях общественного питания, найти которые не составляет проблем. К услугам туристов ресторан «Пружаны», кафе «Посиделки», бар «Фараон».

Где остановиться

В центре Пружан находится гостиница «Мухавец». Также готово принять гостей общежитие местной детско-юношеской спортивной школы, которая находится по адресу: ул. Григория Ширмы, 19.

Как добраться

Через Пружаны проходит трасса Р85, которая соединяет Высокое со Слонимом. По трассе Р81 можно быстро попасть в город из Польши. Кроме того, неподалеку от него находится международная автомагистраль М1/Е30. Ближайшую железнодорожную станцию вы найдете в Оранчицах, на расстоянии примерно 5 км от Пружан, до которых оттуда можно добраться на автобусе.

Тутэйшы гид. Пружаны

Когда живёшь в Бресте, кажется, что такая же жизнь и в любом другом беларуском городе. Там так же ходят в кино на мировые премьеры, закупают продукты в супермаркетах, обсуждают последние новости и мало что знают о своей истории. Мы иногда бываем в этих других городах, может быть, как туристы, или в командировке. Но вряд ли такой визит длится более двух часов. А что если окунуться в локальную жизнь города хотя бы на 1 день? Да ещё сделать это в сопровождении местного жителя, который, наверняка, знает о своем местечке больше любых путеводителей?

Natatnik продолжает путешествовать по городам Брестской области. Мы уже по бывали в Берёзе, Высоком и Каменце. Сегодня мы приехали в Пружаны, где нас встречает тутэйшы гид Дмитрий Юркшайтис — научный сотрудник музея-усадьбы «Пружанскі палацык» и создатель сайта Пружан.

Краткая история места

Первое упоминание про Пружаны относится к 1433 году. Название происходит от поселения прусов, именно они основали здесь местечко. Позже волость Прушаная превратилась в Пружаную, затем в Пружанский повет и Пружанский район.

Город Пружаны, как и многие в Западной Беларуси, входил в состав Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской Империи, Польши и СССР. Сегодня это административный центр Пружанского района с населением около 20 тыс. человек и богатой историей.

Интересным является герб Пружан. На нём изображена голубая змея с золотой короной на голове, держащая в пасти младенца. Герб был дарован городу княгиней Анной Ягеллонкой (дочерью Боны Сфорца) в 16 веке как родовой символ миланской династии Висконти и Сфорца. Такой же герб в то время был у итальянского Милана, а сегодня изображение змеи используется в логотипе автомобильной марки Alfa Romeo.

Что посмотреть

Основные достопримечательности Пружан сосредоточены вдоль центральной улицы. Сегодня это улица Советская, первоначально она называлась Замковая, что подтверждает существование Королевского замка в 16 веке. До «прихода советов» улица была выложена брусчаткой и являлась пешеходной.

Белые лавки (1867 г.)

Начинаем нашу прогулку с тутэйшым гидом от уникальной постройки не только в масштабе Пружан, но и всей Беларуси. Это каменные торговые ряды 19 века, которые до сих пор используются по своему предназначению.

«Мы знаходзімся на Рынкавай плошчы, з якой усё пачыналася. Тут заўсёды збіраліся людзі, адныя нешта прадавалі, іншыя набывалі. Жыды прывозілі спецыі і рыбу, палякі гандлявалі мяснымі і малочнымі прадуктамі, беларусы выстаўлялі на продаж рамесніцкія вырабы».

По своей конструкции Белые лавки напоминают гигантскую многоножку. Возле каждой «ножки» расположен вход в магазинчик. В межвоенный период почти все магазины принадлежали евреям, на деньги которых и был построен этот «торговый центр». В центре «тела многоножки» есть сквозной проход. Раньше тут располагался вход в подземный клуб «Метро», а во время немецкой оккупации эти подвальные помещения служили укрытием для местных евреев.

Собор святого Александра Невского (1866 г.)

В храме находится Пружанская икона «Плачущей Богоматери», считающаяся чудодейственной, и мощи Александра Невского.

Советская площадь и застройка вокруг

На центральной площади Пружан нет Ленина (он стоит в другом месте), зато есть Дворец культуры и исторический герб города. Такой пустынно-нарядный вид площадь приобрела при подготовке к республиканским Дожинкам в 2003 году.

Напротив площади замечаем здание бывшего городского магистрата (19 век), в польский период тут размещалась полиция, во время немецкой оккупации находился почтамт, в советское время и сейчас это жилое здание.

Неподалёку видим дом из красного кирпича, который служил в 19 веке дворянской учельней. Изначально там занимались только дети из богатых семей. После восстания 1863 г. её переделали в народное училище. За польским часам в этом здании размещалась общеобразовательная школа. Затем — военный госпиталь, после войны — вечерняя школа, а сегодня тут работает Центр молодёжного творчества.

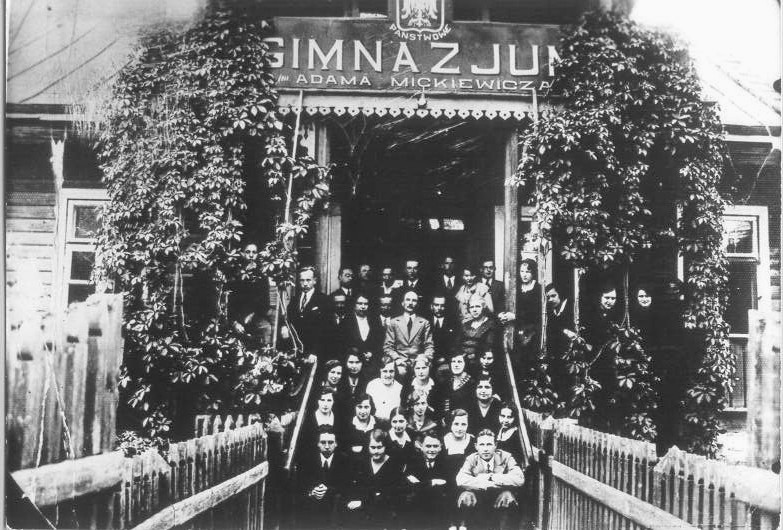

В 1920-е годы на площади была построена гимназия им. Адама Мицкевича. Её выпускники чаще всего поступали в Варшавский и Краковский университеты. Среди известных гимназисток-беларусок можно вспомнить автора первого в мире англо-беларуского словаря Валентину Пашкевич, руководителя объединения беларуских женщин Канады Раису Жук-Гришкевич. В советское время в этом здании работала средняя школа №1. Но в 1980-е годы старое деревянное здание снесли.

Начало реки Мухавец

Именно в Пружанах берёт своё начало река Мухавец. В месте, где сливаются речка Муха и канал Вец, сегодня стоит стела — слияние женской и мужской фигур. Далее Мухавец течёт в сторону Бреста, где на территории Брестской крепости впадает в реку Западный Буг.

Деревянная аптека

Ярко-зелёное деревянное здание с мансардой по улице Советской — это самое старое в Беларуси деревянное здание аптеки. Она была построена ещё в 1828 году! На протяжении 150 лет здесь работала аптека, а сегодня тут дом быта «Престиж».

На месте магазина «Детский мир» в 19 веке располагался костёл.

«Маршалак Пружанскай шляхты Валенцій Швыкоўскі (гаспадар Палацыку – прим.авт.) задумаў пабудаваць касцёл па праекце італьянскага архітэктара Генрыха Марконі. Калі 80% будынку ўжо было гатова, здарылася антырасейскае паўстанне 1863 г. Швыкоўскі падтрымліваў паўстанцаў грашыма, лекамі, зброяй, частка зброі захоўвалася ў гэтым касцёле. Таму пасля падаўлення паўстання касцёл быў канфіскаваны і перабудаваны пад праваслаўную царкву. Але праз 100 год ужо пры савецкай уладзе будынак храму быў знішчаны».

Костёл Вознесения Девы Марии (1878-1883 гг.)

Когда у Швыковского конфисковали первый костёл, он решил не сдаваться и построить ещё один ближе к своей усадьбе. В 1883 году костёл был открыт для католиков, тогда рядом находилась ещё колокольня. Именно здесь начинал свою карьеру первый Архибискуп и кардинал Беларуси Казимир Свёнтак.

«Пасля заканчэння Вышэйшай духоўнай семінарыі ў Пінску Казімір Свёнтак працаваў на пасадзе вікарыя ў Пружанах. У 1939 г. пасля прыходу «саветаў» яго арыштавалі і кінулі ў камеру смяротнікаў у вязніцу, якая знаходзілася насупраць касцёла (сегодня на этом месте районная библиотека – прим.авт.). Пазней перавялі ў Брэсцкую турму. У 1941 г. на пачатку вайны святару ўдалося збегчы з турмы, і ён вярнуўся ў Пружаны. Але тут ён быў арыштаваны ўжо немцамі і накіраваны ў лагер разам з савецкімі салдатамі, адкуль таксама збег.

У 1944 г. пасля вызвалення тэрыторыі Беларусі Казімір Свёнтак у трэці раз быў арыштаваны і на гэты раз не пазбег пакарання. Ён быў асуджаны на 10 гадоў зняволення ў лагерах Сібіры. У 1954 г. вярнуўся на Радзіму і працягваў працаваць ксяндзом, але не ў Пружанах, бо касцёл у той час ператварыўся ў клуб. Але ў 199 1г. ужо ў незалежнай Беларусі першую імшу ў касцёле зноў правёў Казімір Свёнтак».

Рядом с костёлом когда-то находился монастырь, сегодня это здание занимает городской военкомат.

Памятник сожжённым деревням

Памятник в виде догорающего пламени с крестом на вершине символизирует сожжённые во времена Второй мировой войны деревни Пружанского района. Многие из них были уничтожены вместе с жителями и не возродились. Названия всех деревень написаны внутри «пламени».

Напротив памятника с 1930-х сохранилось здание польской администрации, в котором сегодня размещается районная милиция.

Пружанский палацик (1850-е годы)

Наконец мы доходим до главной достопримечательности города. Это музей-усадьба «Пружанскі палацык». В середине 19 века по проекту итальянского архитектора Францыска Мария Ланцы маршалак Пружанского повета Валентий Швыковский построил для себя небольшую виллу в стиле неоренессанс. С тех пор она стала украшением города. Это единственная в Беларуси восстановленная усадьба подобного типа.

«У трохпавярховай вежы палацыку раней знаходзіўся ліфт. Але патрэбны ён быў не для людзей, а для таго, каб падымаць ежу і віно са скляпенняў. Валенці Швыкоўскі і ягоная жонка Гермінія Важынская былі гасціннымі гаспадарамі. Iх дом наведвалі славуты пісьменнік Юзаф Iгнацы Крашэўскі і знакаміты мастак Напалеон Орда, даследчык этнаграфіі і фальклору Беларусі Міхал Федароўскі і іншыя».

Швыковские жили в усадьбе до 1895 г., позже здание сдавалось в аренду. За польским часам тут размещалась администрация повета, во время немецкой оккупации – штаб войск Гудериана. В советский период усадьба была школой и стоматологической клиникой. Благодаря тому, что здесь всегда были люди, здание хорошо сохранилось, после реставрации в 1998 г. в нём разместился краеведческий музей.

Вокруг усадьбы был заложен парк в английском стиле. Среди хаотично посаженных деревьев встречаются каналы, пруд и небольшое здание бывшей оранжереи.

«У спецыяльна пабудаванай арэнжарэі ў часы Швыкоўскіх гадаваліся апельсінавыя і лімонныя дрэўцы, пальмы, мірты і іншыя экзотыкі, якімі ў летні час упрыгожываўся парк. Зараз тут месціцца керамічная майстэрня, прысвечаная пружанскаму майстру Антону Такарэўскаму”.

Недавно рядом с оранжереей появилась необычная лавочка. Она похожа на большую печь, в ней обжигают изделия из глины, делают так называемую «чёрно-задымленную керамику», которой всегда славилась пружанская земля. Птица на вершине печки символизирует дух мастера, а узоры напоминают его работы. В далёкие времена за такими изделиями в Пружаны приезжали даже из Варшавы и Санкт-Петербурга, потому что они считались очень качественными и выдерживали высокую температуру.