разгром ополчения радимичей в каком году

Разгром ополчения радимичей в каком году

Типичный историк | Подготовка к ГИА и ЕГЭ запись закреплена

Владимир I Святославович ( Святой, Красное Солнышко ) — Исторический портрет

Годы правления: 980-1015 гг.

Основные направления деятельности:

1. Внутренняя политика:

1.1. Окончательное присоединение земель вятичей, червенских городов, а также земли по обе стороны Карпат.

1.2. Языческая реформа. С целью упрочнения великокняжеской власти и приобщения Руси к остальному миру, в 980 году Владимиром была проведена Языческая реформа, согласно которой во главе пантеона славянских богов ставился Перун. После неудачи реформы Владимиром I принимается решение крестить Русь по византийскому обряду.

1.3. Принятие христианства. После неудачи языческой реформы, при Владимире в 988 году, в качестве государственной религии было принято христианство. Крещение Владимира и его приближенных было совершено в городе Корсунь. Поводом к выбору христианства как основной религии была женитьба Владимира на Византийской царевне Анне и распространенность этой веры на Руси.

2. Внешняя политика:

2.1. Защита границ Руси. При Владимире в целях защиты была создана Единая Оборонительная Система от кочевников и Система Оповещения.

2.2. Разгром ополчения радимичей, поход в Волжскую Булгарию, первое столкновение Руси с Польшей, а также покорение Полоцкого княжества.

1. Внутренняя политика:

1.1. Объединение всех земель восточных славян в составе Киевской Руси.

1.2. Реформа упорядочила языческий пантеон. Побудила князя Владимира обратиться к принципиально новой религии.

1.3. Укрепление княжеской власти, поднятие авторитета страны на мировой арене, заимствование Византийской культуры: фреска,зодчество,иконопись, произвелся перевод Библии на славянский язык.

2. Внешняя политика:

2.1. Единая Оборонительная Система от кочевников и Система Оповещения помогала быстро оповестить центр о пересечении границы, а соответственно о нападении, что давало Руси преимущество.

2.2. Расширение границ Руси путем активной внешней политики князя Владимира Святого.

После Владимира, весьма заметным правителем оказался Ярослав, прозванный Мудрым.

Энциклопедия

Э. Лисснер. Изгнание польских интервентов из Московского Кремля

Смутным временем названа лихая година конца XVI — начала XVII веков, когда Русское царство оказалось в глубоком социальном кризисе. Шел процесс становления крепостнической системы, который вызвал широкий протест крестьянских масс и городских низов. Истоки Смуты надо искать и в войнах, и в тирании и репрессиях царя Ивана IV, и в боярской междоусобице, которые подорвали экономику, моральные силы народа. Наследники Грозного не смогли противостоять разрушению сильной государственной власти, натиску ожидавших легкой добычи внешних врагов.

Молодое централизованное Российское государство в результате польской и шведской интервенции было поставлено на грань национальной катастрофы. Пали главные пограничные твердыни — города-крепости Смоленск и Новгород. В течение двух лет древняя первопрестольная Москва находилась в руках иноземцев. Страна, которой изменила правящая боярская верхушка, подверглась страшному опустошению.

Казалось, что России не пережить «великого разорения». Но захват поляками Москвы вызвал мощную патриотическую волну, которая поднялась в Нижнем Новгороде и поставила во главе народного (земского) ополчения князя Дмитрия Пожарского и простого горожанина Кузьму Минина. Проявив недюжинные организаторские и военные дарования, они добились освобождения столицы Отечества от иноземцев.

Князь Дмитрий Михайлович Пожарский Кузьма Минич Минин (Анкудинов)

Москва была захвачена поляками в силу измены Боярской думы («седмочисленных бояр», «семибоярщины») во главе с князем Федором Мстиславским. Страшась собственного народа и ища защиты от него, бояре провозгласили королем малолетнего сына польского короля Сигизмунда III королевича Владислава: «Лучше государю служить, нежели от холопов своих побитыми быть».

В ночь на 21 сентября (1 ноября) 1610 г. «семибоярщина» впустила в Москву 8-тысячное польское войско гетмана Жолкевского. Поляки заняли Кремль и Китай-город с их каменными стенами. Перед этим бояре отправили из столицы для борьбы со шведами почти весь московский гарнизон, и столица оказалась без защитников.

Гетман Станислав Жолкевский

Первое земское ополчение рязанского воеводы Прокопия Ляпунова, созданное для освобождения Москвы от иноземцев, своей задачи не выполнило. Оно подступило к столице с опозданием, когда антипольское восстание москвичей (одним из его руководителей был князь Дмитрий Пожарский) в марте 1611 г. потерпело неудачу, а большая часть города была сожжена. Ополченцы блокировали город, но разногласия между казаками и служивым дворянством привели к гибели Ляпунова. Ополчение разошлось по домам, под Москвой остались только казаки во главе с атаманом Иваном Заруцким и князем Дмитрием Трубецким.

В таких условиях знамя освободительной борьбы взял на себя Нижний Новгород. В ответ на грамоты находившегося в заточении у поляков патриарха Гермогена нижегородский земский староста Кузьма Минин из числа «молодчих торговых людей» (мелких торговцев) в октябре 1611 г. обратился к горожанам с призывом создать новое народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками.

Б. Зворыкин. Святейший патриарх Гермоген в подземелье Чудова монастыря

П.П. Чистяков. Патриарх Гермоген отказывает полякам подписать грамоту

Патриотический призыв получил самый горячий отклик у нижегородцев. По совету Минина горожане давали на создание и содержание земской рати «третью деньгу», то есть треть своего имущества.

М.И. Песков. Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году. 1861 г.

Сам староста отдал на нужды ополчения не только «всю свою казну», но золотые и серебряные оклады с икон и драгоценности своей жены. Но поскольку добровольных вносов не хватало, был объявлен принудительный сбор со всех нижегородцев: каждый из них должен был внести в казну ополчения пятую часть своих доходов от промысловой и торговой деятельности.

А.Д. Кившенко. Воззвание Кузьмы Минина к нижегородцам. 1611 г.

Нижегородцы облекли Кузьму Минина званием «выборного человека всею землею». Созданный в городе «Совет всея земли» по сути дела стал временным правительством. По совету Минина на должность главного (первого) воеводы ополчения был приглашен «худородный» князь Дмитрий Михайлович Пожарский, который после ранения лечился в недалеком селе Мугреево Суздальского уезда. К нему было отправлено почетное посольство.

Пожарский принял приглашение возглавить земское войско, то есть организацию вербовки ратных людей, обучение ратников, командование ими в походах и боях. Кузьма Минин стал заведовать ополченческой казной. Так эти два человека, избранные народом и облеченные его доверием, стали во главе нижегородского ополчения.

С. Малиновский. Нижегородский подвиг. 1611 год. 1996 г.

В ополчение принимались разные люди, готовые сражаться за правое дело «очищения» Москвы от поляков: стрельцы и служилые дворяне, казаки, посадские люди и крестьяне. Кузьма Минин пригласил в земскую рать большой отряд служилых смоленских дворян, которые после падения Смоленска ушли с семьями в Арзамасский уезд, показав на деле верное служение Отечеству.

В начале марта нижегородское ополчение выступило в поход. Его торопило и время, и наступавшая весна, грозившая дорожной распутицей.

Князь Пожарский во главе ополчения. Хромолитография по картине Т. Крылова. 1910 г.

Перед этим князь Пожарский занял город Ярославль, послав туда конный отряд под командованием своего двоюродного брата князя Дмитрия Лопаты-Пожарского. По пути отдельными отрядами занимались города – Кострома, Суздаль и ряд других.

За время «ярославского сидения» второе земское ополчение удвоило свои силы. Князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин привели под стены Москвы свыше 10 тыс. служилых поместных людей (дворян), до 3 тыс. казаков, не менее тысячи стрельцов и большое число «даточных людей» (военнообязанных крестьян). О числе артиллерии сведений нет. Это не считая тех отрядов, что были разосланы из Ярославля по стране, прежде всего для защиты северных земель от шведов, захвативших Новгород.

Преподобный Дионисий благословляет князя Пожарского и гражданина Минина на освобождение Москвы. Горельеф. Восточный угол северной стены храма Христа Спасителя

У нижегородцев сложились сложные отношения с предводителями остатков первого земского ополчения («подмосковных таборов») – князем Дмитрием Трубецким и атаманом Иваном Заруцким. Они претендовали на главенствующую роль в предстоящей борьбе за Москву. Атаман Заруцкий пошел даже на организацию покушения на Пожарского в Ярославле. После его неудачи, он при подходе нижегородцев бежал с частью своих казаков из-под Москвы.

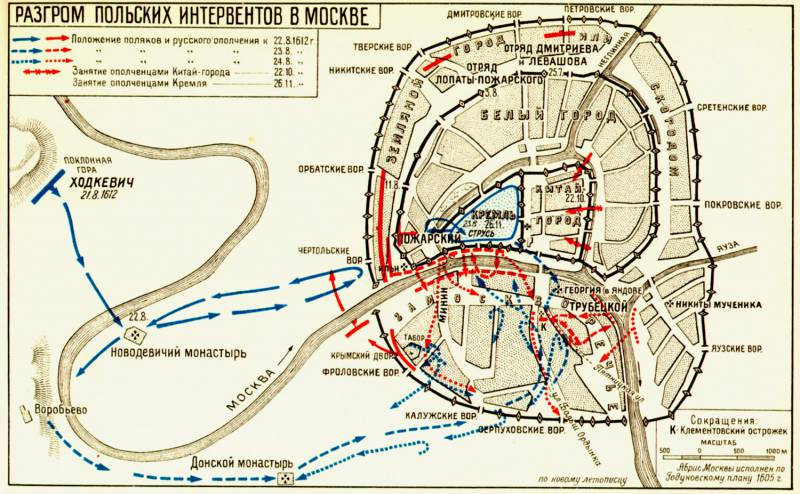

Подойдя к Москве 20 (30) августа, Пожарский и Минин отказались стать единым лагерем с «казачьими таборами» князя Дмитрия Трубецкого, стоявших близ Крымского моста, и где имелось много брошенных землянок и шалашей. Пройдя городские пожарища, нижегородское ополчение заняло позицию между Арбатскими и Чертольскими воротами. Фланги прикрывались отрядами конницы. Было сооружено несколько острожков со рвами.

Войско Ходкевича (большую его часть составляли находившееся на службе у короля Польши запорожцы) подошло к Москве утром 21 (31) августа. Неприятель имел свыше 15 тыс. человек с учетом полков Струся и Будилы, засевших за крепкими стенами Кремля и Китай-города. Силы сторон, как считают исследователи, были не равными. По подсчетам историка Г. Бибикова, прибывшее к столице ополчение Пожарского и Минина могло иметь не более 6–7 тыс. ратников. Остальные его силы были распылены по пути. Трубецкой имел примерно 2,5 тыс. казаков.

На рассвете 22 августа (1 сентября) гетман Ходкевич начал прорыв к Кремлю, чтобы доставить туда огромный обоз с провиантом для осажденного гарнизона. Сражение началось с боя конницы на Девичьем поле (у Новодевичьего монастыря). Этот бой длился семь часов, и только тогда королевские люди стали теснить противника. После этого бой начался среди развалин выгоревшего города. Сражение в тот день завершилось смелой атакой казачьих отрядов атаманов Афанасия Коломны, Дружины Романова, Филата Можанова и Макара Козлова, после чего гетман приказал отступить.

Уже под самый вечер Минин, взяв три резервных конных дворянских сотни и отряд перебежчика ротмистра Хмелевского, переправился через Москва-реку и у Крымского двора решительно атаковал вражеский заслон. Поляки обратились в бегство, которое стало в гетманском войске общим. Ополченцы перешли в общую контратаку, но князь Пожарский расчетливо приказал прекратить преследование бежавших.

Знамя князя Пожарского. 1612 г.

Гетман Ходкевич ушел на Воробьевы горы, простоял там всю ночь и рано утром 25 августа (4 сентября) с «великим срамом» бежал от Москвы на Запад. Огромный обоз с провиантом для «кремлевских сидельцев» (неудачно ходивших на вылазку) стал главным трофеем победителей. Теперь дни осажденного в Кремле и Китай-городе польского гарнизона были сочтены.

Разгром польских интервентов в Москве

В конце сентября 1612 г. нижегородская рать объединилась с остатками первого земского ополчения в единое войско. Стала единой и государственная власть. Тем временем осажденные стали голодать. Но поляки упорно не хотели капитулировать из-за боязни ответственности за совершенные злодеяния и в ожидании новой попытки их короля оказать им помощь.

На следующий день, 27 октября (6 ноября), началась сдача королевского гарнизона. Полк Струся, вышедший в лагерь князя Трубецкого, был почти полностью истреблен казаками, среди которых было много беглых крестьян и холопов из мест, которые поляки подвергли в Смуту страшному разорению. Полк Будилы в ходе капитуляции в целом уцелел, поскольку князь Пожарский не допустил кровопролития. Военнопленные были разосланы по городам, где они содержались до обмена на русских людей, находившихся в польском плену.

В тот же день, 27 октября (6 ноября) 1612 г., народное ополчение торжественно, под колокольный звон вступило в опустошенный и оскверненный захватчиками Кремль

В воскресенье, 1 (11) ноября, на Красной площади у Лобного места состоялся благодарственный молебен. Москвичи вместе с ополченцами-нижегородцами и казаками праздновали очищение первопрестольной столицы от иноземных захватчиков. До освобождения всего Отечества от польских и шведских интервентов было еще далеко. Но прочное основание этому делу было уже положено благодаря трудам князя-воеводы Дмитрия Пожарского и «выборного человека всею землею» Кузьмы Минина.

И.П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.

Сооружен в 1818 г.

Одержанная великая историческая победа окружила героев «битвы за Москву» ореолом вечной славы освободителей Москвы от поляков в лютую годину Смутного времени. С тех лет князь Дмитрий Пожарский и нижегородский посадский человек Кузьма Минин стали для России символом самоотверженного служения Отечеству, его национальными героями.

Гробница Кузьмы Минина в усыпальнице Спасо-Преображенского собора в Нижегородском кремле с выбитыми на камне словами Петра Великого — «Здесь лежит спаситель Отечества». 1911 г.

Материал подготовлен Научно-исследовательским институтом (военной истории)

Военной академии Генерального штаба

Вооруженных Сил Российской Федерации

«Стояти под Москвою. и битись до смерти». Битва за русскую столицу

1-3 сентября 1612 года состоялось решающее сражение за Москву. Ратники Второго ополчения во главе с князем Дмитрием Пожарским выдержали натиск польского войска гетмана Яна Ходкевича, которые пыталось соединиться с польским гарнизоном в Кремле. После упорной битвы польским войскам пришлось отступить. Поражение гетмана Ходкевича на подступах к Москве предопределило падение польского гарнизона Кремля и освобождение Москвы от интервентов.

Подготовка к битве. Силы сторон

Главные силы князя Пожарского с обозами и артиллерией достигли столицы 20 августа 1612 года. Главными воеводами Второго ополчения были князь Дмитрий Пожарский, Кузьма Минин, князь Иван Андреевич Хованский-Большой и князь Дмитрий Пожарский-Лопата. Во время похода к ополчению не раз приезжали казаки из подмосковных «таборов» разведать, не затевается ли что-нибудь против них. Но Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин принимали их неизменно приветливо, одаривали деньгами и сукнами и отпускали назад под Москву. Пожарский с Мининым, после ухода Заруцкого, хотели договориться с подмосковными «таборами» о совместных действиях. Провели переговоры с Трубецким, но общий язык найти не удалось.

Трубецкой предлагал разместиться все силы в своем, уже готовом лагере у Крымского двора (около Крымского моста). Казаки провели под Москвой больше года и успели укрепить свой Яузский острог высокими валами, в их лагере было много пустых строений и землянок. Но там царил дух казачьей вольницы, грозивший подорвать дисциплину и порядок Второго ополчения. Кроме того, земская рать, по местническим порядкам должна была подчиниться Трубецкому — он был хоть и тушинским, но боярином, а Пожарский — лишь стольником. Также лагерь казаков стоял с востока от Москвы, а противник ожидался с запада. Пожарский решился на открытый бой с противником. Таким образом, Пожарский с Мининым от приглашения объединить войска отказались, встали отдельно, на западе, у Арбатских ворот. Тем самым войску Ходкевича перекрывался основной путь в Кремль.

Успели вовремя. Так как почти одновременно к Москве подошли польские войска. На Москву для захвата трона выступил король Сигизмунд II и королевич Владислав с канцлером Сапегой. Но большую армию король сформировать не смог, у него было лишь 4 тыс. солдат, и он двигался медленно, с остановками, сзывая шляхту. Однако гетман Ян Ходкевич был уже на подступах к русской столице. Он собрал большой обоз припасов и получил сильные подкрепления — литовскую конницу, отряды Корецкого, Неверовского, Млоцкого, Граевского, Величинского, также примкнули 8 тыс. запорожцев Наливайко, Зборовского и Ширяя. Гетман литовский учел опыт предыдущих боев и постарался укрепить свою армию пехотой. Король прислал ему в подкрепление полторы тысячи пехотинцев, многие из которых участвовали в осаде Смоленска. В целом польское войско насчитывало 12-14 тыс. бойцов, не считая слуг, плюс гарнизон Москвы в 3-3,5 тыс. человек. Струсь и Будила должны были ударить в тыл русской армии, когда атакует Ходкевич.

В результате основную часть польской армии составляла конница: казаки (запорожцы и «черкасы»), конные польские шляхетские отряды и венгерская кавалерия. Пехоты у Ходкевича было сравнительно немного, и состояла она из наемников: немцев, поляков, венгров и других. Личная дружина Ходкевича насчитывала 2 тысячи воинов. И наемная королевская пехота, и шляхетская конница имели хорошее вооружение: ружья, сабли, копья, стальные доспехи. Это было профессиональное войско, которое умело сражаться регулярным строем.

Гетман великий литовский Ян Кароль Ходкевич

Таким образом, Пожарский опередил врага всего на день, у него успело подойти около 10 тыс. ратников, да у Трубецкого осталось 3-4 тыс. бойцов (по другим данным — около 8 тыс. бойцов у Пожарского и 2,5 тыс. человек у Трубецкого). Ополчение заняло Арбатские ворота и весь район между Арбатскими и Чертольскими воротами. Пожарский расположил свои дружины у стен Белого города по Земляному валу, господствовавшему над близлежащей местностью. На левом фланге, который у Чертольских ворот и у Алексеевской башни примыкал непосредственно к Москве-реке, расположился отряд под начальством князя Туренина. Правый фланг земской рати прикрывал отряд Дмитриева и Левашова, укрепившийся у Петровских ворот. Тверские ворота прикрывал отряд князя Лопаты-Пожарского.

Поэтому русское командование придерживалось оборонительной тактики. Пожарский приказал сооружать земляные укрепления, рыть окопы для размещения стрельцов с «огненным боем». Часть стрельцов была расположена на стенах Белого города. До глубокой ночи ополченцы, в основном «даточные люди» (военнообязанные крестьяне), сооружали деревянный острожек и рыли вокруг него глубокий ров. Множество москвичей помогали ратникам.

Русские войска заняли сильные позиции, которые опирались на каменные стены Белого города, где были установлены пушки, и шли по Земляному валу, который господствовал над всей низиной, тянувшейся по направлению к Воробьевым горам. Пожарский, как главнокомандующий, предвидел, что противник поведет наступление от Новодевичьего монастыря на Белый город, чтобы затем прорваться в Кремль. Поэтому на этом направлении князь Дмитрий сосредоточил свои главные силы и постарался как можно лучше укрепиться.

Хотя Пожарскому и Трубецкому не удалось договориться об объединении сил, однако предводители двух ратей смогли согласовать оборонительные действия. Пожарский дал Трубецкому в помощь по его просьбе пять отборных конных сотен. За это боярин-воевода обязался оборонять Замоскворечье. Казаки подмосковных полков располагалась к юго-востоку от Белого города, имея главные силы в укрепленных «таборах» у Яузских ворот и на Воронцовском поле. Было согласовано, что Трубецкой ударит во фланг и в тыл войска Ходкевича с правого берега Москвы-реки из Замоскворечья. Связующим звеном между казачьими полками и Вторым земским ополчением стал отряд Туренина.

В Замоскворечье казаки оборудовали два опорных пункта — острожка. Первый из них находился около церкви Климента (Климентьевская церковь) в конце Пятницкой улицы. Через нее шла большая торговая дорога на Рязань. После пожара здесь остались лишь развалины, в которых ютились вернувшиеся в город москвичи. Другой острожек был сооружен вблизи Москворецкого моста, против Китай-города, около пятиглавой церкви Георгия. В обоих острожках находились казачьи гарнизоны на случай нападения врага.

Князь Пожарский во главе ополчения. Хромолитография по картине Т. Крылова. 1910 г.

Утром 21 (31) августа Ходкевич подошел к Поклонной горе, в семи верстах от Москвы. К вечеру всё его войско расположились здесь лагерем. Приближение Ходкевича с войском в Кремле заметили с колокольни Ивана Великого. Осажденные обрадовались: появилась надежда на скорое освобождение и на избавление от голодной смерти. Струсь и Будила привели свои полки в боевую готовность. Лазутчики Ходкевича сумели в тот же день проникнуть за крепостные стены и сообщить Струсю план гетмана на предстоящее сражение. Предполагалось, что, в то время как войска Ходкевича атакуют земское ополчение, осажденные должны выйти из-за крепостных стен и ударить в тыл русских.

Гетман Ходкевич, как и предполагалось русским командованием, решил прорываться в Кремль по Смоленской дороге в направлении Чертольских и Арбатских ворот. Поэтому навстречу противнику, к Новодевичьему монастырю, командование ополчения заблаговременно выслало конницу, а пехота изготовилась к бою на валу Деревянного города. Были усилены и сторожи, наблюдавшие за западным фасом Кремлевской стены. Часть стрельцов и пушек Пожарский оставил против возможных вылазок осажденных поляков. Казаки Трубецкого выступили к Крымскому двору, расположенному недалеко от Калужских ворот, с целью закрыть путь врагу в Замоскворечье. Посланные вечером в помощь Трубецкому пять конных сотен ополченцев заняли позицию на правом берегу Москвы-реки южнее Крымского двора.

К утру 22 августа (1 сентября) войско гетмана Ходкевича перешло Москву-реку у Новодевичьего монастыря и изготовилось к бою. Сражение завязали конные сотни. Бой шёл с первого по седьмой час дня. Имея значительное превосходство в коннице, Ходкевич бросил свои отряды против сотен русских, изготовившихся к бою в районе Девичьего поля. Польским тяжеловооруженным гусарам противостояла хуже вооруженные, но более подвижные русские всадники. Бой сразу принял упорный характер. Противники попеременно теснили друг друга. Атаки производились то одной, то другой стороной и долгое время не давали результата. Тогда гетман Ходкевич в поддержку кавалерии ввел в бой часть своей пехоты. Левый фланг русской армии дрогнул. «Етману же наступающу всеми людьми, князю же Дмитрию и всем воеводам, кои с ним пришли с ратными людьми, не могущу противу етмана стояти конными людьми и повеле всей рати сойти с коней».

Войска Ходкевича продолжали теснить отряды Пожарского, грозя опрокинуть их в Москву-реку, а Трубецкой на помощь не шел. Некоторые казаки, обозленные нежеланием ополчения стать вместе с ними в «таборах», говорили: «Богаты пришли из Ярославля и одни могут отбиться от гетмана». Во второй половине дня пять сотен, которые были приданы к войскам Трубецкого князем Пожарским, не ожидая приказа, бросились через реку в бой. За ними последовали со своими отрядами атаманы Афанасий Коломна, Дружина Романов, Филат Можанов и Макар Козлов. Перед выступлением они заявили Трубецкому, что «в вашей нелюбви Московскому государству и ратным людям пагуба только чинится. Почему не помогаешь погибающим?» И четыре казачьих атамана со своими отрядами самовольно отделились от Трубецкого и, форсировав реку, присоединились к Пожарскому. С помощью прибывшего свежего подкрепления, натиск польских войск удалось остановить. В итоге гетман Ходкевич отступил за Москву-реку на Воробьевы горы, понеся большие потери. Поляки оставили на поле боя свыше тысячи убитых. Еще больше было раненых.

Автор: Самсонов Александр Статьи из этой серии: Смута