развал гдр в каком году

Общественно-политическая ситуация и смена власти в ГДР в 1989 году

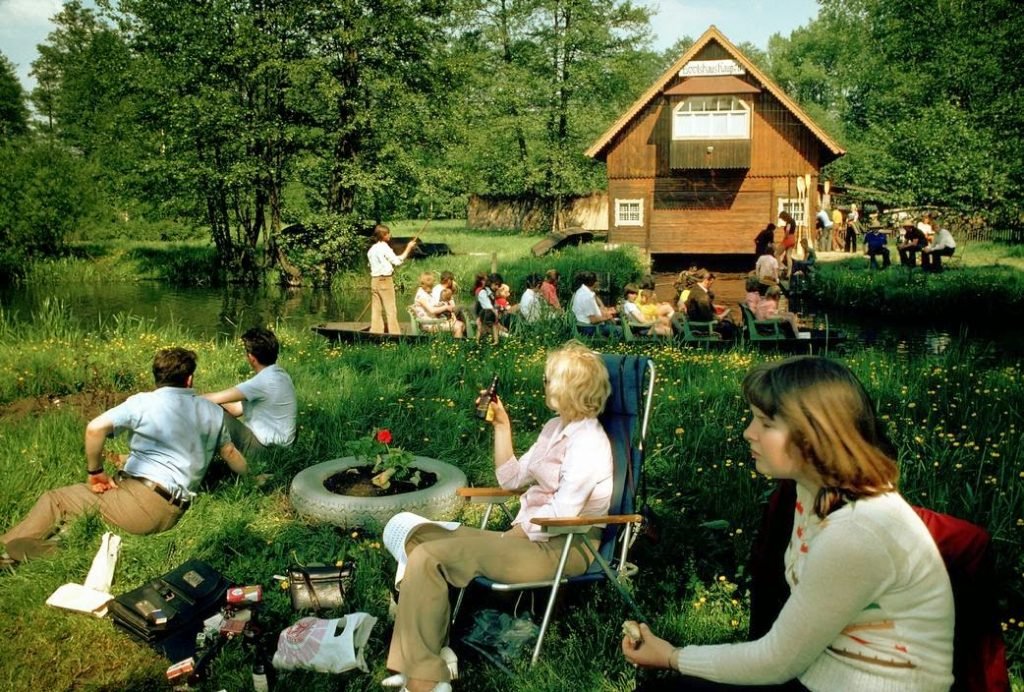

Общественно-политическая и экономическая ситуация в ГДР в 1970-х — начале 1980-х годов внешне выглядела довольно благоприятной на фоне явных кризисных явлений в ряде восточноевропейских стран. Об этом свидетельствовали и относительно стабильный производственный процесс, и сравнительно высокий по сравнению с другими странами Восточной Европы жизненный уровень.

Со второй половины 1980-х годов стали отмечаться качественные изменения в социально-экономической ситуации в стране, на которую влияли факторы как внешнего, так и внутреннего порядка.

В 1989 году экономика ГДР находилась в кризисном состоянии, темпы роста были самыми низкими за 1980-е годы. Внешний долг страны достиг к концу года 20,9 миллиарда долларов.

Общественно-политический кризис в ГДР усугубился нежеланием и неспособностью руководства правящей Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) во главе с ее генеральным секретарем Эрихом Хонеккером признать острую необходимость обновления всей общественно-политической жизни в стране.

Перестройка в СССР способствовала значительной политизации населения ГДР, повышению общественной активности, которая особенно резко контрастировала с пассивностью партийно-государственного аппарата. Свою роль сыграли и глубокие демократические процессы, происходящие в этот период в Польше, Венгрии и других странах. В новых исторических условиях уже невозможно было полностью отгородиться от Запада и, особенно, от Федеративной Республики.

Летом 1989 года участились случаи бегства граждан ГДР на Запад. В сентябре, после открытия Венгрией границы с Австрией, миграция приобрела характер массового бегства. К концу сентября число беженцев превысило 25 тысяч человек, в октябре число легально и нелегально покинувших ГДР превысило 200 тысяч человек.

В конце 1989 года недовольство восточногерманского общества политическим и экономическим курсом властей, в особенности режимом «закрытых границ», вылилось в колоссальные демонстрации протеста. «Демонстрации по понедельникам» быстро стали традиционными; сотни тысяч людей выходили на улицы крупных городов ГДР с требованиями политической либерализации. Руководство ГДР разделилось по вопросу о том, как поступать с недовольными.

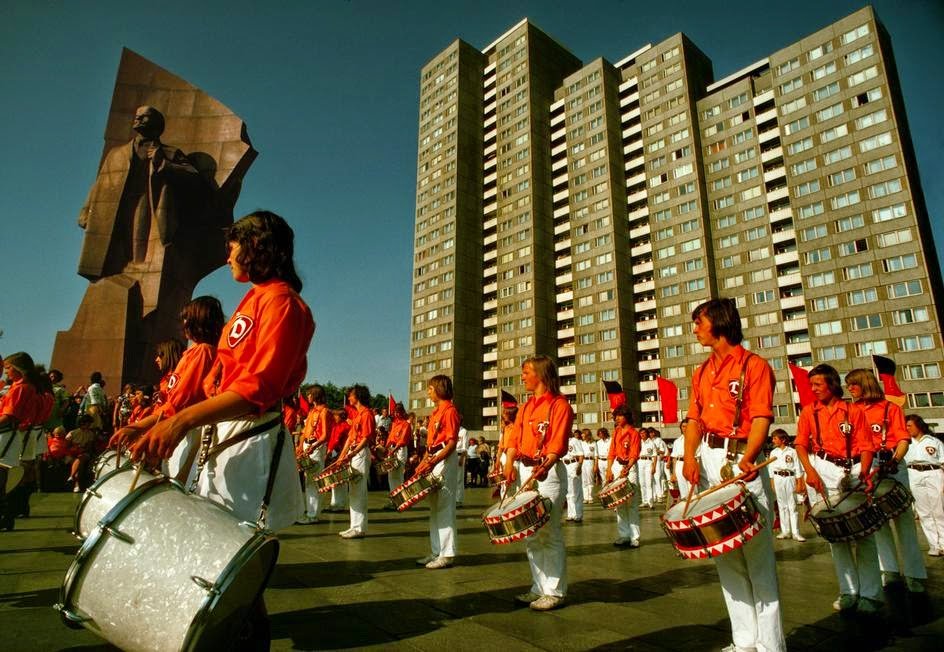

В начале октября в Восточную Германию на празднование 40-летия ГДР прибыл Михаил Горбачев, который дал понять, что Советский Союз уже не станет вмешиваться в дела ГДР для спасения правящего режима.

Пытаясь удержаться у власти, восточногерманское руководство начало искать выход из создавшейся ситуации.

11 октября 1989 года было опубликовано заявление ЦК СЕПГ о готовности обсуждения требований гласности, демократии, свободы выезда за границу и других вопросов.

18 октября пленум ЦК СЕПГ освободил Эриха Хонеккера от обязанностей генерального секретаря и вывел из политбюро его ближайших сторонников. Хонеккера также сняли с поста председателя Государственного совета ГДР. На обе эти должности был избран Эгон Кренц.

8 ноября пленум ЦК СЕПГ существенно обновил состав политбюро. В него вошел Ханс Модров — первый секретарь Дрезденского окружного комитета СЕПГ, известный своим критическим отношением к старому руководству партии и пользовавшийся авторитетом среди населения.

Первым шагом нового руководства стал пересмотр взаимоотношений с ФРГ. 9 ноября 1989 года руководство ГДР приняло решение о сведении до минимума формальностей, связанных с оформлением виз в Западную Германию. Фактически это означало открытие западных границ ГДР для свободных поездок в ФРГ и Западный Берлин. «Берлинская стена» перестала играть свою роль грозного препятствия, ее стали разбирать на сувениры.

В изменившихся политических условиях новое руководство СЕПГ не смогло сдержать распада своей партии. За два последних месяца 1989 года из нее вышло около половины членов (900 тысяч из 2 миллионов человек). Народной палатой ГДР было принято решение изъять из конституции положение «о руководящей роли рабочего класса и его марксистско-ленинской партии в жизни страны».

В декабре 1989 года Кренц, пробыв на посту главы партии 46 дней, ушел в отставку. На съезде в январе 1990 года СЕПГ была переименована в Партию демократического социализма (ПДС). Председателем партии стал Грегор Гизи, юрист, защищавший при Хонеккере восточногерманских диссидентов.

На выборах в марте 1990 года победу одержал блок партий, выступавших в союзе с западногерманским Христианским демократическим союзом (ХДС). Лотар де Мезьер, лидер восточногерманского ХДС, был избран премьер-министром ГДР. Под его руководством был осуществлен быстрый демонтаж прежнего аппарата управления.

3 октября 1990 года ГДР присоединилась к зоне действия Основного закона (конституции) ФРГ. Германия вновь стала единой страной.

(Дополнительный источник: Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. 1990/Гл. ред. В.Г. Панов — М.: Советская Энциклопедия)

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Новое в блогах

После отставки «железного Эриха», занимавшего также пост председателя Госсовета Германской Демократической Республики (ГДР), судьба страны была предрешена, её поглощение Западной Германией оставалось вопросом времени. Уже через год, 3 октября 1990 года, конституцию страны отменили, и ГДР стала частью Федеративной Республики Германии. О строительстве социализма в ГДР существует много домыслов, в основном доминируют критические оценки. При этом критики проходят мимо фактов, которые просто не укладываются в их обличительные схемы.

1. Восточногерманское экономическое чудо

Многое о ГДР у нас остаётся неизвестным, большинство твёрдо уверено, что она всегда была намного слабее ФРГ, по крайней мере, в экономическом плане. А это не совсем так, даже можно сказать, что совсем не так.

И это в условиях крайней скудости природных ресурсов – в ГДР добывалось только 2,3% каменного угля, 5,1% железной руды и 0,02% нефти всей Германии! Кроме того, не следует забывать, что республика не получала таких кредитов, которые получала ФРГ по плану Маршалла. К слову, об источниках пресловутого западногерманского «экономического чуда». Многое здесь опрокидывает привычные представления, сформированные апологетами неолиберального социально-экономического курса, которые постоянно возвеличивают послевоенные реформы Людвига Эрхарда. Вот мнение эксперта МГИМО, профессора кафедры международных отношений и внешней политики России Александра Борисова: «До сих пор существует представление, что так называемое «немецкое чудо» — восстановление Западной Германии после Второй мировой войны — явилось следствием американского плана Маршалла и самоотверженного труда и патриотического порыва немцев.

На самом деле основой западногерманского «чуда» являлись капиталы, накопленные за время войны и надежно упрятанные за рубежом — в Латинской Америке, Швейцарии и других нейтральных странах… Когда ажиотаж вокруг так называемой послевоенной денацификации Германии спал, капиталы стали возвращаться в ФРГ.

Именно они, а не план Маршалла, стали основой германского восстановления. Возьмем, к примеру, концерн Siemens, который сегодня активно работает во всем мире: никто не может сказать точно, насколько его первоначальный капитал состоял из тех самых капиталов, привезенных из оккупированных восточноевропейских стран. Однако тема настолько надежно спрятана в архивах — а скорее, в умах отдельных людей, — что до сих пор существует миф об экономическом чуде, которое ассоциируют с именем Людвига Эрхарда». («Несостоявшийся суд над спонсорами нацизма» // МГИМО.Ру).

Однако, восточногерманское экономическое чудо свидетельствует об огромных возможностях социалистической плановой экономики, которая могла достигать таких ошеломляющих результатов даже в неблагоприятных условиях и при наличии командно-административных искажений. Можно только представить себе, каких вершин достигла бы единая социалистическая Германия!

2. Мирная социализация

Почин был подхвачен и другими бизнесменами, причем речь шла не только об уступке. Полугосударственные предприятия получали большие выгоды. Так, они в первую очередь обеспечивались новым оборудованием. А их владельцы, которые продолжали оставаться руководителями своего предприятия, получали, помимо прибыли, еще и жалование, которое не облагалось налогом. В результате такой взаимовыгодной социализации, уже в 1957 году успешно функционировало 440 государственно-частных предприятий. А в 1960 году их количество выросло в три раза.

Примерно по такой же схеме проводилась и социалистическая реорганизация торговли. Государство заключало особые комиссионные соглашения с владельцами торговых предприятий. Одновременно оно способствовало развитию ремесленных кооперативов.

Практически был взят курс на форсированную кооперацию сельского хозяйства – при опоре на все слои. Государство поощряло вступление в производственные кооперативы не только середняков, но и зажиточных крестьян. Последних несколько поприжали в самом начала существования ГДР, но уже в 1954 году все ограничения были сняты.

И через шесть лет, в 1960 году, в стране существовало почти 20 тысяч «колхозов», в распоряжении которых находилось 85, 4 % всей сельскохозяйственной площади. Заметим, что всё это происходило без каких-либо особых конфликтов.

В начале 1960-х годов социалистический сектор производил 85 % всего совокупного общественного продукта. Однако руководство ГДР не торопилось доводить социализацию до «логического конца», проявив в этом вопросе большую гибкость. Только в декабре 1971 года было принято решение о выкупе частных и полугосударственных предприятий. Тогда в руки государства перешли 11 тысяч средних и мелких предприятий. Почти все бывшие их владельцы стали директорами. Тогда доля народных (государственных) предприятий в промышленном производстве составила 94, 9 %. Но даже и тогда частные предприятия сохранились в сфере торговли и услуг.

3. Странная стагнация

Безусловно, для социально-экономической модели ГДР были присущи все недостатки, характерные для «командно-административной системы» государственного социализма. Однако там, как и в других странах, предпринимались попытки реформировать систему. В 1960-е годы в стране развернулась широкомасштабная экономическая реформа, призванная повысить самостоятельность предприятий и перевести их на хозрасчёт. Предпринимались и меры по укреплению «экономической демократии». На крупных предприятиях создавались производственные комитеты, была введена практика регулярных совещаний трудовых коллективов. Реформа однако же очень скоро заглохла, как и другие реформы в соцстранах.

Да, не обошлось без кризисных тенденций. Однако ГДР все равно находилась в положении, гораздо лучшем, чем другие страны, в том числе и СССР.

Всё дело в том, что «стагнация» почему-то не помешала ГДР осуществить информационную IT-революцию, бывшую, по сути, второй индустриализацией. В Дрездене даже была создана своя собственная «Силиконовая долина», которую государство отлично финансировало.

В СССР тоже наличествовали замечательные наработки в области микроэлектроники, но очень многие из них были положены под сукно.

В ГДР наблюдался экономический рост, причем даже более быстрый, чем в ФРГ. Для последней он составил 117, 7% (в 1980-1989 годах), в то время как для «стагнирующей» ГДР – 127, 7%. В 1984 году ВВП Восточной Германии составлял 164 миллиарда долларов, а уже в 1988 он перевалил за отметку в 207, 2 миллиарда долларов.

4. Падение народной Германии

Тут надо сделать небольшое отступление, коснувшись истории отношений между СССР и ГДР. Они всегда были очень и очень теплыми, но ведь, как известно, и на солнце бывают пятна. Надо сказать, что некоторые трения между руководителями СССР и ГДР случались и до перестройки.

Даже И.В. Сталин был вынужден «поправлять» немецких товарищей, требуя от них большей гибкости по вопросу общегерманского единства. Он же настоятельно советовал меньше увлекаться администрированием и, напротив, больше внимания уделять методам убеждения (агитация и пропаганда).

И, как выяснилось позже, уже после смерти вождя СССР, он был абсолютно прав – в июне 1953 года в стране вспыхнуло антисоветское и антикоммунистическое восстание. Германское руководство признало собственные ошибки и сделало должные выводы. Было принято решение снизить темпы роста в некоторых отраслях тяжелой промышленности с тем, чтобы направить высвободившиеся средства на производство товаров широкого потребления и жилищное строительство. Кроме того, руководство снизило налоги на крестьянские хозяйства, а бежавшим крестьянам позволили вернуться назад и вернуть своё имущество. Прекратился «нажим» на частных предпринимателей и ремесленников.

Эти и многие другие меры (о которых сказано выше) сделали ГДР «витриной социализма», что было предметом гордости первого секретаря ЦК СЕПГ и председателя Госсовета ГДР Вальтера Ульбрихта. Он попытался внести свой, особый вклад в разработку марксистко-ленинской теории. Согласно ему, социализм представлял собой некий самостоятельный общественный порядок (даже формацию), а вовсе не какой-то там кратковременный переход к коммунизму.

Любопытно, что именно Ульбрихт, сформулировал термин «развитой социализм», который был в 1970-е годы заимствован руководством СССР, без ссылок на авторство.

Советские догматики «сусловского разлива» насторожились, унюхав «ревизионизм». Ульбрихт стал сильно раздражать Кремль, который в конечном итоге поддержал его противников, предопределив исход борьбы за власть.

На смену Ульбрихту пришёл Э. Хонеккер, не претендовавший на статус выдающегося идеолога. Он был вполне лоялен «старшему брату», но и к нему возникали вопросы. В 1970-е годы отношения между ГДР и ФРГ нормализовались и можно было даже говорить о некотором сближении двух стран. В условиях этого сближения в ГДР не особенно-то хотели серьезно обострять отношения с западным соседом, хотя в Берлине время от времени делали выпады против Бонна. Однако усиления конфронтации в ГДР не желали. И Хонеккер даже намекнул, что восточные немцы совсем не в восторге от размещения советских ракет, пусть даже и в ответ на размещение «Першингов» по соседству. Потом, правда, он, для «равновесия», выдвинул к ФРГ ряд требований (признание гражданства ГДР и др.) И вот через некоторое время похолодание вновь сменилось потеплением.

«Стабилизирующий характер отношений ФРГ и ГДР продемонстрировало посещение ГДР канцлером Шмидтом в декабре 1981 г., – пишет А. Ватлин. – В ходе переговоров Хонеккер проявил готовность к компромиссу. Хотя до конкретных договоренностей дело не дошло, сам факт возвращения к германо-германскому диалогу на высшем уровне вызвал непонимание в Вашингтоне и Москве. Американская пресса стала строить предположения о возможной «финляндизации» ФРГ, канцлеру пришлось выдержать жесткую атаку оппозиции в бундестаге. К востоку от «железного занавеса» реакция на визит, широко освещавшийся в прессе, выглядела иначе. Оппоненты Хонеккера в Политбюро ЦК СЕПГ забили тревогу, докладывая в Москву, что тот ведет двойную игру и едва ли не идет на поводу у империалистов. В июне 1984 г. К.У. Черненко в ходе переговоров с Хонеккером потребовал более жесткой реакции на давление со стороны западногерманских политиков: «Как можно объяснить сдержанность ГДР в отношении подобных выпадов, разве это помогает делу социализма?… Нельзя позволять ФРГ создавать впечатление, будто отношения между двумя германскими государствами развиваются независимо от общей международной обстановки». («История Германии в XX веке»)

Понятно, что эти разногласия не носили принципиального характера и были проявлением обычных противоречий, которые неизбежны в любых союзнических отношениях. Но в период «перестройки» речь шла о судьбе самого социалистического строя – в ГДР, в СССР и других странах Восточной Европы. Хонеккер упорно не хотел проводить никакой перестройки в ГДР, предсказывая, что в СССР она завершится крахом социализма. Это сильнейшим образом раздражало Москву, где и дали отмашку на смещение упрямого «ортодокса». Однако лидер ГДР мог бы и удержаться, несмотря на массовое недовольство внутри страны и раздражение Кремля.

Дело в том, что при всем своём антикоммунизме Вашингтон, Лондон и Париж весьма опасались воссоздания единой Германии, что было неизбежно в случае ослабления и крушения коммунистического режима.

Незадолго до смещения упрямого генсека Маргарет Тэтчер заявила во время беседы с Михаилом Горбачёвым: «Нас очень беспокоят процессы, происходящие в Восточной Германии. Там зреют большие перемены, вызванные состоянием общества и в какой-то мере болезнью Э. Хонеккера. Примером тому бегство тысяч людей из ГДР в ФРГ. Это все внешняя сторона, она имеет для нас большое значение, но еще более важно другое. Англия и Западная Европа не заинтересованы в объединении Германии… Объединения Германии мы не хотим. Оно привело бы к изменению послевоенных границ, а этого мы не можем допустить, поскольку такое развитие подорвало бы стабильность всей международной обстановки и было бы чревато угрозой для нашей безопасности».

Другими словами, Хонеккер вполне мог бы сыграть на страхе перед германским реваншизмом. Можно было и опереться на восточноевропейских лидеров, недовольных Горбачевым. В последнее время он и чехословацкий правитель Милош Якеш весьма сблизились с румынским правителем Николае Чаушеску, который, вообще, вынашивал планы создания мощного экономического союза социалистических государств, не желающих идти за кремлевскими перестройщиками.

Да ведь и очень многие восточные немцы не хотели демонтажа социализма и поглощения своей страны ФРГ. Это показали массовые левые демонстрации, состоявшиеся уже после ухода в отставку прежнего руководства. Так, 19 декабря в Берлине 50 тысяч человек вышли на демонстрацию «за независимую ГДР, против воссоединения и распродажи страны».

Проведенные в декабре опросы показали следующие результаты : 73% выступили за независимую ГДР, 71% поддержали социализм как идею и лишь 39% заявили, что предпочитают западногерманскую экономическую систему.

Но для опоры на сторонников социализма Хонеккеру было необходимо открыто выступить против Горбачёва и перестройщиков. А Хонеккер этого не хотел, надеясь обойтись без противостояния с СССР, пусть даже и разрушающим социалистический строй. Безусловно, надеялся он и на то, что Горбачев будет смещён, а власть перейдет к его противникам (будущее показало их слабость). В результате, восточногерманский лидер пал жертвой аппаратного заговора, который всегда эффективен в условиях, когда замалчиваются важные проблемы, требующие всенародного обсуждения.

Как Восточная Германия строила коммунизм, чуть не разорилась и стала свободной

В середине XX века половину Германии отгородили от большей части мира и заставили ее строить коммунизм по образу и подобию СССР. Берлин при этом был поделен на две части, одна из которых — западная — на тридцать лет оказалась окружена стеной, за которой жила страна с совсем другими правилами. Как в Польше, Югославии или Румынии, в ГДР тоже чтили заветы Ильича, выполняли план, со всей силы контролировали местное население и выпускали на Запад только избранных. И все это делали немцы с их прямолинейным менталитетом и врожденным чувством порядка, который формировался веками — что порой приводило к необычным результатам. Поэтому попытка построить коммунизм в ГДР выдалась особенно яркой на фоне всех остальных. Эта страна прожила всего несколько десятков лет, но оставила после себя массу любопытных историй.

К тридцатилетию со дня падения Берлинской стены — краткая история ГДР: политические интриги, дерзкие побеги, экономические курьезы и, наконец, свобода!

Как Германия распалась на две половины

После Второй мировой территория Германии была поделена на четыре оккупационные зоны — американскую, французскую, британскую и советскую. Подразумевалось, что страны-оккупанты наведут порядок в стране, потерпевшей поражение в войне, и благополучно отвалят. Так получилось со всеми, кроме СССР.

Летом 46-го года в стране сформировались временные ландтаги (парламенты), где в равной степени было представлено несколько партий. Осенью прошли выборы, и большинство в ландтагах получила Социалистическая партия Германии (СЕПГ). Она в равной степени состояла из коммунистов и социал-демократов, но тут настало время для красной магии. В следующую пару лет из СЕПГ выдавили всех, кроме коммунистов; многих просто депортировали в СССР. Когда в 1949 году был принят закон Федеративной Республики Германии, восточная часть Германии заявила о том, что она его не признает, и у нее будет своя республика — Германская Демократическая. Руководящие посты в ней заняли члены СЕПГ.

Новые власти провели национализацию почти всех предприятий, учредили сельхоз-кооперативы; повысились нормы выработки на заводах. В 52-м между двумя Германиями провели границу. Летом 53-го ошалевшее от закручивания гаек население Восточного Берлина вышло на акцию протеста, требуя отставки правительства; волнения пошли по всей ГДР. Восстание в Берлине подавили силами армии, а до конца лета обстановка стабилизировалась: рабочим восстановили прежние нормы выработки, взлетевшие ранее цены на продовольствие понизили. События того лета в СССР связали с влиянием Запада и назвали “фашистским путчем”.

В ФРГ на отделение Востока отреагировали в 55-м так называемой доктриной Хильштейна: согласно ей, Западная Германия прекращала дипломатические отношения не только с ГДР, но и со всеми ее партнерами, кроме СССР.

Главным предметом спора был Западный Берлин, по понятным причинам пребывавший целиком на территории ГДР.

“Западные империалистические страны грубо нарушили согласованные решения четырех держав по германскому вопросу и вступили в открытый военный союз с немецкими реваншистами. Западный Берлин был превращен ими в очаг беспокойства и плацдарм подрывной работы против социалистических стран.

Советское Правительство считает, что при окончании иностранной оккупации населению Западного Берлина должно быть предоставлено право иметь у себя такие порядки, каких оно само пожелает. Если жители Западного Берлина захотят сохранить нынешние формы жизни, основанные на частнокапиталистической собственности, то это их дело. СССР, со своей стороны, будет уважать любой выбор западноберлинцев в этом отношении».

Из ультиматума Хрущева правительствам США, Великобритании и Франции от 27 ноября 1961 года.

Спор за столицу привел к Берлинскому кризису 1961 года. Пик пришелся на октябрь: дошло до того, что на контрольном пункте границы Западного и Восточного Берлина США съехались и постояли на серьезных щах американские и советские танки.

Но еще раньше, в ночь с 12 на 13 августа 1961 года, получив отмашку из Москвы, власти ГДР подорвались огораживать свою территорию. Для начала было создано живое оцепление. Это была ночь с субботы на воскресенье: множество жителей Восточного Берлина работало на Западе, и в будни такое мероприятие создало бы адские заторы и еще большие волнения.

За два дня границу обнесли колючей проволокой и по максимуму отгородили Восточный Берлин от Западного, оборвали линии метро и ЖД, телефонную связь, расселили близлежащие к границе дома на стороне ГДР. После этого приступили к строительству стены длиной 155 километров — до 1975 года ее неоднократно укрепляли и модифицировали.

По официальной версии пропаганды ГДР стена защищала граждан страны от западного влияния

Несмотря на эту сугубо защитную функцию многое указывало на то, что стена предназначена скорее для удерживания граждан ГДР, чем недопуска кого-то из ФРГ — в частности, “западных провокаторов”. Сторожевые башни, сигнализации, противотанковые ежи, полосы с шипами и огромное количество патрульных — лишь бы никто не пробрался в восточногерманский рай. При этом известно, что в 70-х в ГДР был издан приказ о стрельбе на поражение по всем беглецам; в то же время пограничникам ГДР было предписано задерживать нарушителей границы со стороны ФРГ, но не открывать по ним огонь.

Первые попытки побега из ГДР начались сразу же после возведения стены и продолжались до 89-го года включительно. Первого нарушителя границы, бежавшего на Запад, застрелили уже летом 61-го года. Самые масштабные побеги пришлись на первые годы. Летом 62-го группа студентов вырыла под стеной тоннель, через который бежало 29 человек — впоследствии об этом сняли фильм “Тоннель”. С другим тоннелем связан курьезный случай: в октябре 64-го года при попытке остановить группу из 57 беглецов погиб пограничник ГДР Эгон Шульц. Власти сделали из него национального героя, отдавшего жизнь на благо родины, установили в его честь множество мемориалов и назвали его именем школу; впоследствии выяснилось, что Шульца случайно подстрелили свои же.

Всего с 61-го по 89-й годы из ГДР бежало порядка 5000 человек. При попытке пересечь границу со стороны ГДР за все годы по официальным данным было застрелено 140 человек.

За время существования стены ФРГ выкупила у ГДР 35 тысяч граждан

Еще до возведения стены из ГДР эвакуировались, как могли. Из страны уехали сотни тысяч. К 53-му году Восток покинула каждая седьмая компания. Чуть ранее футбольная команда «Дрезден-Фридрихштадт» прекратила свое существование — игроки почти в полном составе уехали на Запад. Среди них был Хельмут Шён — через 20 лет он станет тренером и сделает сборную ФРГ одной из величайших команд в истории. Раз уж мы заговорили о спорте: в августе 69-го пловец Аксель Митбауэр растерся тридцатью тюбиками вазелина, зашел в Балтийское море и вышел в 22-х километрах, уже на Западе. Возможно, на решение повлияла новая директива, вышедшая в том же году — курс на спорт высоких достижений, товарищи!

После возведения стены жители ГДР оказались изолированы от Запада: выезд с Востока на Запад фактически был объявлен вне закона. Но в следующие тридцать лет ФРГ сумела вывезти из ГДР около 35 тысяч человек, уплатив за это 3,5 млрд марок. Сделки проводились полуофициально, через адвокатов, церковь и конечно же, спецслужбы — со стороны ФРГ процесс контролировало Министерство Госбезопасности, более известное как «Штази». Нельзя сказать, что это была прямо акция спасения — в большинстве случаев речь шла о ценных для ФРГ кадрах: инженерах, ученых, врачах.

Жители Западного Берлина тоже пытались попасть в ГДР — но скорее из любопытства.

Западный Берлин оказался в уникальной ситуации. На карте ГДР и в глазах ее граждан он выглядел как запретный остров капитализма, вызывавший неизменный интерес окружающих. Но власти позаботились, чтобы туда нельзя было ни попасть, ни даже заглянуть. В то же время людям на этом острове было любопытно, что происходит в окружающем ее “парке советского периода”: поэтому в Западном Берлине даже устанавливали специальные вышки.

С Востока на Запад обычно бежали, а в обратную сторону пытались попасть из интереса или от скуки (а также по пьяни). Последние вошли в историю как «прыгуны через Берлинскую стену». В Восточном Берлине к стене было проблематично даже подойти, в Западном же к ней достаточно было приставить лестницу или залезть на нее с помощью товарища — а дальше уж как пойдет. Всего таких прыжков было зарегистрировано несколько сотен: задержанных, как правило, допрашивали в «Штази», а затем депортировали обратно в ФРГ. Но не всегда все проходило так гладко. В июле 1971-го два парня из Западного Берлина Вернер Кюль и Бернд Лангер прониклись идеями социализма и решили бежать из ФРГ в ГДР. Но пограничники последней подумали, что это бегут из ГДР: прежде чем разобрались, что к чему, Кюля застрелили. Лангера позже поймали и депортировали назад. Осенью этого же года прыжки через стену с западной стороны окончательно потеряли смысл (хоть и не прекратились): отношения между соседями смягчились, и жителям ФРГ разрешили посещать ГДР. Но не наоборот!

Тайная полиция «Штази» была чемпионом мира по слежке за гражданами.

Как и в любой стране Восточного Блока, в ГДР был установлен тотальный контроль над жизнью граждан. Повсеместная слежка, стукачи, доносы — за все это отвечала местная служба госбезопасности и тайная полиция, более известная как «Штази». Деятельность этой организации подробно исследовалась последние 30 лет с момента падения стены и является одной из самых изученных страниц истории ГДР. Организация в самом деле была уникальной. В ней сошлись советская жажда контроля над гражданином и немецкий орднунг.

В Восточном Берлине в то время шутили, что любому таксисту достаточно сказать имя и фамилию — а адрес он и так знает. Шуткой это было только отчасти. У «Штази» была колоссальная сеть информаторов по всей республике, и входили в нее не только таксисты. На момент краха ГДР только штат «Штази» официально насчитывал 91 тысячу человек, еще 173 тысячи стояли на учете как неофициальные сотрудники. Всего же за 30 лет на тайную полицию поработало 600 тысяч человек. Томас Гроссбёльтинг в своем эссе «ГДР — государство “Штази”?» обращает внимание, что по плотности слежки страна была далеко впереди своих коллег по соцблоку. В Польше один такой информатор в среднем следил за 1547 людьми; в СССР приходился один информатор на 595 граждан. Информатор «Штази» катался, как сыр в масле: ему нужно было стучать всего на 180 человек — выдающийся результат в области ущемления человеческих свобод.

В ГДР 80-х был самый высокий уровень жизни из всех стран соцблока — и это стало проблемой.

Следуя светлым идеям коммунизма, власти ГДР при этом пытались сохранить высокий уровень жизни для своих граждан. Особенно заметно это стало в 70-е, когда к власти пришел Эрих Хонеккер, заручившись поддержкой Брежнева и двинув с поста генсека Вальтера Ульбрихта. До этого времени Восточная Германия в основном страдала, выплачивая СССР миллиарды репараций и выполняя план, как наказал товарищ Сталин. Гарри Тиш, бывший членом политбюро ГДР в то время, рассказывает, что тогда страна взяла курс не только на выполнение плана, но и на общее улучшение благополучия гражданина.

«Нашим девизом стало “Внимание к людям”. Это вселяло большие надежды. Я до сих пор думаю, что у нас была отличная социальная политика. Но промышленность за ней не поспевала. Мы съели сами себя».

Благополучие достигалось оно за счет яростного субсидирования. Рабочим предоставляли массу льгот и отправляли в отпуска за счет компаний; работодатели обеспечивали их семьи жильем в новостройках. Страховка гарантировала не только лечение и особый уход, но и бесплатные лекарства. “У нас работа означала намного больше, чем просто рабочее место в большинстве стран, — рассказывал директор одного из крупнейших текстильных комбинатов страны Руди Розенкранц. — Она обеспечивала человека всем с момента рождения и до самой смерти». Обычные рабочие уже после падения стены признавались, что при всей изолированности страны и дефиците многих товаров цены на еду были невероятно низкими, а доход граждан — весьма приличный. По словам тех же фермеров, они продавали целую свинью за 1000 марок — а в магазине ее можно было собрать по частям за 600. О том же говорит Тиш: “Мы платили фермерам за огурцы как за спаржу, а затем продавали их по цене капусты”.

По словам Герхарда Шюрера, с 65-года и почти до самого конца ГДР отвечавшего за планирование всех отраслей экономики, в 70-е импорт превысил экспорт на 10 миллиардов марок. Недостающие миллиарды брали в долг: при Хонеккере на какое-то время наладились отношения с Западом, кроме прочего ГДР наконец признали в ФРГ — и у соседа наконец-то можно было занять. Немецкий публицист Хенрик Бродер считает, что «ФРГ продлевала жизнь Восточной Германии с помощью кредитов и субсидий». Под конец своей истории внешний долг ГДР составлял 20 миллиардов долларов; тем не менее, это была одна из самых стабильных экономик — среди стран второго мира.

Берлинская стена упала из-за Венгрии — но к этому давно шло

В конце 80-х в ГДР испортились две важные вещи — экономика и отношения с СССР. Хонеккер не знал, где брать деньги, а также топил против нового кремлевского курса. Говорят, что когда однажды Горбачев в очередной раз заговорил о перестройке, Хонеккер ответил ему, что он, собственно, все уже перестроил. И в принципе, был прав — осталось только отдать 20 миллиардов. Между тем, перестройкой прониклась первая страна соцблока, Венгрия, и осенью 89-го открыла границу с Австрией. Через Венгрию восточные немцы могли свободно попасть на Запад — как и поступило 15 тысяч человек в первые три дня. Дело оставалось за малым — развалить стену. По всей стране и так весь год шли акции протеста — зрела мирная революция; осенью они перешли в более активную фазу. В конце-концов власти не то чтобы случайно обрушили стену, но 9 ноября 89-го года довольно внезапно выступили с разрешением на выезд в ФРГ даже без загранпаспорта. Эпизод подробно описала в своей книге М.Э. Саррот.

Объявление застало граждан врасплох. Страна пребывала в подвешенном состоянии — она уже не была ГДР, но еще не воссоединилась с остальной Германией. Поэтому несвойственный нации бардак продолжался еще какое-то время. Заявление на ТВ плохо согласовали наверху; к такому развитию событий не был готов никто. Забыли проинструктировать охраняющих стену солдат: в лучшем случае всем советовали меньше слушать глупости по телевизору и расходиться по домам, в худшем — обливали из водометов.

«Двадцать лет назад лишь немногие немцы были в состоянии радоваться падению Берлинской стены и краху первого государства рабочих и крестьян на немецкой земле», — на мрачных щах пишет немецкий публицист Бродер в наши дни. Германии еще правда предстоит повозиться в Востоком, а многие жители ГДР еще будут скучать по Хонеккеру, но все это едва ли умаляет эпичности событий 9 ноября 1989 года. За тридцать лет на Востоке выросло целое поколение: оно не знало жизни без стены и прошло через дежурное удивление в школе, когда сообщили, что нельзя поехать не то что в Америку, а даже в соседнюю страну, тоже Германию, где, возможно, даже живут какие-нибудь родственники. Поэтому старики пустили слезу от встречи со знакомыми местами и старыми друзьями, а молодежь восприняла все просто как большую вечеринку с кучей новых друзей: не просто так именно в Германии в следующие годы пройдут крупнейшие рейвы Европы.