река сити в каком городе

Где была битва на реке Сити?

Река Сить берёт начало в болотах Некоузского района и течёт на север, затем по Брейтовскому району и примерно в 5 километрах севернее села Брейтово эта река впадает в Мологу, которая в свою очередь впадает в Волгу.

В русских летописях город Молога упоминается впервые в связи со следующими событиями: «Князь Суздальский Юрий (Долгорукий) взял в 1147 году Торжок, в отместку великий князь Киевский Изяслав Мстиславович с союзниками в 1149 году вступил в область Суздальскую и запылали сёла и города на берегах Волги от Углече Поля до Мологи».

Река Молога впадала в Волгу в том месте, где Волга резко меняет своё течение с северного на южное. В месте впадения реки Могоги в Волгу до сороковых годов 20 века стоял город Молога, затопленный Рыбинским водохранилищем.

На Руси издревле существовали большие дороги между городами, по этим дорогам движение было круглый год. Практически все главные дороги проходили по берегам больших рек летом, а зимой по их льду. По реке Волге в северном направлении шли две большие дороги до города Мологи:

А какие в Древней Руси были дороги, можно судить из следующего: войско великого князя Тверского в 1316 году возвращалось из Новгородской земли в Тверь и «заблудиша в болотех и начаша мреть гладом, ядаху же и конину и кожи со щитов сдирающи ядаху, а доспехи своя и оружье пожгоша и придоша пеши в дома свои».

К городу Мологе, кроме двух волжских дорог, подходила большая дорога с севера от Белоозера и Новгорода.

В междуречье реки Волги проходила ещё одна большая дорога, которая соединяла Ярославль и Углече Поле. Эта дорога шла через Шеренский лес: от Ярославля на Ростов и Борисоглебск, то есть она соединяла берега реки Волги, протекающей на север с Волгой текущей в южном направлении.

Где могла произойти битва на реке Сить 4 марта 1238 года? Имеются три версии: по одной версии битва была в нижнем течении реки, по другой в среднем, по третьей в верховьях реки Сити. Рассмотрим это, учитывая возможность передвижения к реке Сить в зимнее время.

К какому наиболее вероятному месту на реке Сить, мог направить свои дружины великий князь Владимирский Юрий Всеволодович? Кроме зимнего бездорожья, надо учитывать, что ближайшее расстояние от Волжской дороги до реки Сить было у города Мологи и оно составляет примерно 40 километров.

Суздальская летопись сообщает: «Пришли от восточной страны в 6745 году (1237) на Рязань лесом безбожные татары. Пять дней оборонялась Рязань, на шестой пала.» Не помог Рязани великий князь Владимирский Юрий Всеволодович, а лишь послал своего старшего сына Всеволода с немногими полками оборонять Коломну. Татары подошли к Коломне «в силе тяжкой». Летопись отметила, что у Коломны была «сеча великая». У Всеволода был убит главный воевода Еремей Глебович и много иных мужей. Прорвав кольцо врагов, прибежал Всеволод во Владимир с малой дружиной.

«А татары подошли к Москве, взяли её той же зимой и убили воеводу Филиппа Нянка, а князя Владимира, сына великого князя Юрия в плен взяли. Той же зимой Юрий вышел из Владимира в малой дружине собирать свои силы, и оставил за себя сыновей своих Всеволода и Мстислава».

3 февраля 1238 года войска Батыя от Москвы подошли к Владимиру по льду реки Клязьмы. Батый хотел взять город хитростью: обещал пощаду осаждённым за сдачу города и обещая при этом освободить пленного князя Владимира Георгиевича (сына великого князя Юрия). Получив отказ, на глазах народа и братьев Всеволода и Мстислава татары изрубили Владимира Георгиевича.

«В конце января 1238 года великий князь Юрий выехал накануне осады из Владимира с малой дружиной к Ярославлю, а оттуда за Волгу, с ним пошли племянники Василёк, Всеволод и Владимир Константиновичи (дети старшего брата Юрия, Константина) и, придя, стал станом на реке Сить,(впадает в Мологу) поджидая Ярослава с полками и Святослава с дружиной своей. А во Владимире заперся его сын Всеволод с матерью и с епископом и с братом и всеми жителями».

Примечание: Возможно в летописи не случайно записано: «река Сить впадает в Мологу». Этим летописец как бы указывает на то, что место битвы на реке Сити находится вблизи от места впадения этой реки в Мологу.

Где мог выбрать место для стана великий князь Юрий для дальнейшего сбора дружин? 1)У болотистого истока реки Сить. 2)В её среднем течении. 3)На большой северной дороге, недалеко от места впадения реки Сить в Мологу. Первые два варианта сомнительны, так как в зимнее время этими глухими болотистыми и заросшими непроходимыми лесами добираться до реки Сить очень трудно.

Скорее всего Юрий направился по Волге к городу Мологе, затем по большой северной дороге отошел к тому месту, где эту дорогу пересекала река Сить (чтобы не контролировать обе Волжские дороги). Татары, шедшие следом за его дружинами, могли подойти к Мологе по Волге с двух сторон. А ему уже сообщили на Сить: «а татары идут к тебе».

Если это предположение верно, то Юрий, отойдя от города Мологи около 40 километров, расположился станом на Сити недалеко от устья этой реки.

«Великий князь Юрий начал собирать воинов против татар, а Жирославу Михайловичу приказал воеводство в дружине. Татары взяли Владимир, Суздаль и пошли на великого князя Георгия и пошли к Ростову и Переяславлю, а иные на Волгу, на Городец».

Юрию Всеволодовичу сообщили, что «княгиня с детьми, со снохами и внучатами от огня скончались». Князь послал на разведку воеводу Дорожа с тремя тысячами воинов узнать о татарах. Дорож вскоре прибежал назад и сказал: «Князь уже обошли нас татары». Скорее всего татары скрытно подошли к русскому стану по льду реки Сить со стороны реки Мологи, откуда их не ждали.

«И князь Юрий с братом Святославом и с племянниками своими Васильком. Всеволодом и Владимиром и с воинами своими пошел против поганых. И встретились оба войска и была битва жестокой и побежали наши перед иноплеменниками. И тут убит был князь Юрий, а Василька взяли в плен безбожные и повели в станы свои».

Василька Константиновича татары умертвили в Шеренском лесу, за то, что не покорился им. Значит после битвы на реке Сити татары шли в свои станы от предполагаемого места битвы по льду Волги до Углече Поля, а затем большой дорогой через Шеренский лес.

«А случилось это несчастье (битва на Сити) месяца марта в четвёртый день. Так был убит великий князь Юрий на реке Сити и многие из его дружины погибли здесь».

Кирилл нашел тело князя, а головы его не нашел среди множества трупов; и принёс он тело Юрия в Ростов, и положил его со многими слезами в церкви святой Богородицы».

Епископ Кирилл с Белоозера пришел к реке Сить или по большой северной дороге или по реке Шексне, но в любом случае он попал к предполагаемому месту битвы, именно туда где большая северная дорога пересекала реку Сить.

Если бы битва произошла выше, в среднем или верхнем течении реки Сить, то есть в лесах и болотах истока, или заросшем лесом среднем течении реки, то в эти непроходимые места зимой епископ Кирилл вряд ли пробрался.

Надо учитывать и то, что великий князь уходил из Владимира не для того чтобы прятаться от татар в дебрях, а для сбора войска на решительную битву. Поэтому Юрий, в глухие леса и болота верхнего и среднего течения реки Сить, забираться не мог.

Возможно летописец и написал поэтому кратко, что битва была «на Сити, которая впадает в Мологу», так как другого места для битвы на Сити просто не было. От предполагаемого места битвы на реке Сить епископ Кирилл согласно летописи, шел по Волге до Углече Поле, затем Шеренским лесом к себе в Ростов.

Мастерская

Прикосновение к прошлому.

Невелика река Сить, но велики ее тайны.

«Настоящее – последний день прошлого».

«До сих пор нет ясного ответа на вопрос, что же произошло на северо-западе Владимиро-Суздальского княжества в 1238 году? Где была так называемая «Ситская битва»? На реке Сить? В непроходимых болотах Болотеи? Зачем русскому войску прятаться там, где не было «поля чистого и места твердого»? Что заставило Великого князя оставить на гибель свою семью? И почему Юрий, одержавший победы над новгородцами, булгарами и половцами, разместил полки за десятки вёрст друг от друга, в Божёнке, Могилице, среднему и нижнему течению реки Сить?» Реки небольшой, в XIII в. впадавшей в реку Мологу приток Волги. Длина 159 км. Протекает по равнинной, малонаселенной местности, места глухие, заросшие густыми дремучими лесами, ни вправо, ни влево с дороги не свернуть, вокруг трясины и болота. Исследователи часто упрекают князя Юрия в робости, нерешительности, неумении расположить главные силы, в отсутствии разведки, допустившей подход татар с тыла, что полководческое решение битвы с русской стороны было ниже всякой критики. Но так ли это?

Юрий хорошо знал эти места. По обе стороны реки стояло достаточно деревень, в которых можно было разместить ратников. Содержать лагерем такую массу людей зимой было весьма затруднительно. В случае нападения русские получали неоспоримые тактические преимущества. Коннице противника среди лесов и болот просто негде было развернуться. С этой стороны выбор местом сбора войск реки Сить князем Юрием понятен.

Есть две версии его движения на Сить.

По другой версии, выйдя из Ярославля, он шел по Волге к устью реки Мологи, к Брейтову на Сить и далее в её среднее течение в район Станилово, Игнатово, Юрьевское, Красное, где разместил свою дружину.

Не обладая полной информацией о целях и действиях Батыя, Юрий Всеволодович полагал, что все его силы сосредоточены под Тверью и Торжком. Не зная, что Ярославль, Ростов, Углич, Кострома уже захвачены Бурундаем, Юрий считал себя прикрытым с восточной стороны и ожидал наступления врага от Твери через Бежецк и Красный Холм. Он направляет в верхнее течение р. Сить в район Божонки и Могилицы отряд Дорожа и полк князя Владимира Угличского. Летопись гласит: «Вперед же от войска послал в разъезд мужа храброго Дорофея Семеновича с 3000, проведать о татарах». Главная задача Дорожа обнаружить противника, вступить в бой, как можно дольше задержать его и сообщить о противнике. Это давало князю возможность собрать воедино размещенных по деревням воинов.

В среднем течение р. Сить в Роково (Раково). он ставит полк ярославского князя Всеволода Константиновича.

В районе Сить-Покровское-Семеновское, Княгинино ставит полк князя Василька. Это наиболее боеспособный полк. Он прикрывает русские войска и обозы от удара с севера. Обозы ставит в Семеновском и Княгинино.

Тактически правильное решение. Российский военный историк В. В. Каргалов считает решение великого князя правильным и не подлежащим сомнению. Многие исследователи в своих работах употребляют термины: центральный полк, полк правой – левой руки, правое крыло, левое крыло, засадный полк, не учитывая, что в данном случае не было фронтального противостояния сражающихся сторон, поэтому они просто неуместны. Ещё раз повторюсь: Сить выбрана местом сбора войск для накопления сил и последующего в удобном месте сражения.

В случае версии, двигаясь на Ростов, Углич, Мышкин, Некоуз, Станилово, его путь составлял 350 километров. При суточном переходе 15 км. в день на его преодоление ушло 23 дня. Прибавим 5-6 дневок на отдых и получим, что в Станилов он прибыл 28 февраля- 1марта.

Мы видим, что второй вариант для князя более выгоден, и он предпочел именно его. На размещение воинов по местным деревням и обустройство их быта уходит 2 дня. Получается, что князь Юрий совершенно не имел времени для проведения глубокой разведки местности, производства завалов, засек и прочих защитных мероприятий. Единственное, что он смог успеть, это выслать полк Дорожа в сторону предполагаемого нападения.

После взятия Ростова 20 февраля 1238 года войска под руководством Бурундая разделились: часть воинов двинулась на Ярославль, а остальные под его руководством направились на Углич. Возле Углича войско разделилось на две части образовав два отряда для атаки с юга и в центр русских войск. Ярославский отряд был третьим, его задачей была атака сил Юрия Всеволодовича с севера и северо-востока. Бурундай предпочитал незаметно подойти к населенным пунктам, которые требовалось захватить, предварительно хорошо разведать эту местность и надежно изолировать места, которые планировал атаковать. Тактика монгольских войн предусматривала разделение войск противника на части, окружения их и уничтожение. Фактически князь Юрий облегчил Бурундаю выполнение этой задачи, расставив свои войска вдоль течения реки в нескольких местах.

Официальной датой битвы на реке Сить принято считать 4 марта 1238 года. но некоторые исследователи ставят под сомнение эту дату и утверждают, что она состоялось 1 марта. Военный историк В. А. Чивилихин ссылается на мнение историка С. М. Соловьева, что Ситская битва произошла 1 марта 1238 года. Есть другое предположение, что она произошла 2 марта 1238 года. И эта дата наиболее вероятна.

Где и как проходила битва на реке Сить?

Историки и краеведы высказывают версию о том, что кровопролитные бои шли на всем протяжении реки Сить.

Превосходящие силы Бурундая окружили русские войска по частям и полностью уничтожили их.

Погибли владимирский князь Юрий Всеволодович, ярославский князь Всеволод Константинович. Ростовский князь Василько Константинович, захваченный в плен, был убит 4 марта 1238 года в Шернском лесу (что еще раз подтверждает версию, что сражение произошло 1-2 марта, до Шернского леса татарам нужно было добираться дня два). Погибли воеводы Дорож и Жирослав. Князьям Святославу Всеволодовичу и Владимиру Константиновичу Угличскому удалось спастись бегством.

Тайна Ситской битвы существует до сих пор. Некоторые исследователи видят её в неразгаданных путях темника Бурундая, ищут ответ на вопрос: каким образом огромная масса войск (около 40000 всадников), пройдя огромные пространства, незаметно подошла и окружила русские войска, с трех сторон на протяжении почти всего течения Сити. Хотя тайны в этом никакой нет. Ответ лежит на поверхности. Нужно только обратить внимание на следующие моменты. Если посмотреть на маршруты движения на Сить русских князей и отрядов темника Бурундая, то увидим, что они совпадают с точностью до одного. Большинство исследователей пришло к выводу, что Бурундай вышел на рубеж Сити к началу марта. И все они отмечают, что двигался туда он медленно, некоторые даже называют его «медленный Бурундай», определяя величину его суточного перехода в19 км. в день.

Мы видели выше, что Юрий пришел на Сить 28 февраля – 1 марта.

Бурундай вел свои отряды вслед за ним, как говорится «дышал ему в спину» на расстоянии одного дневного перехода. Выдвинутые им вперед небольшие мобильные разведгруппы держались вблизи движущихся на Сить русских и сообщали ему о всех действиях русских. Бурундай, замыкая кольцо окружения, уже точно знал о противнике все. Юрий Всеволодович, оказался в полном окружении его отрядов. Вот и ответ на все вопросы и недоумения.

Новгородская 1-я летопись утверждает, что никакой битвы на Сити не было: «И нача князь полк ставити около себя, и се внезапу Татарове приспеша; князь же не успев ничтоже, побеже; и бы на реце Сити… и живот свои сконча ту».

Русское войско было полностью уничтожено. Войско Бурундая понесло значительные потери. Летопись пишет, что «татары велику язву понесоша, паде бо и их немалое множество». Сражение стало разгромом военных сил Северо-Восточной Руси, которая с этого времени попала на 2,5 столетия под татаро-монгольское иго. Было сломлено сопротивление князей Северо-Восточной Руси и как плюс остановлено продвижение монголо-татар на север Руси и в Европу.

После гибели великого князя Юрия великокняжеский престол занял его брат, князь переяславский Ярослав Всеволодович, под прямым контролем которого оказались Владимирское и Переяславль-Залесское княжества.

Невелика река Сить. Велика цена поражения на ней.

Спасти других и погубить себя: битва на реке Сить

Поражение русских войск в сражении 4 марта 1238 года стало отправной точкой ордынского владычества на северо-востоке Руси

Битва на реке Сить, датой которой традиционно считается 4 марта 1238 года, гораздо меньше на слуху, чем сражение на Калке, Куликовская битва или стояние на Угре. Но в истории противостояния Руси и Золотой Орды это событие занимает особое место: именно его многие историки считают последней попыткой серьезного сопротивления монголо-татарскому нашествию, обернувшемуся двухсотлетним игом.

Поход за подкреплением

В поход на реку Сить, расположенную на территории нынешних Тверской и Ярославской областей, владимирский князь Юрий (Георгий) Всеволодович отправился в середине января 1238 года, когда стало очевидно, что сражаться в одиночку против Орды невозможно. Требовалось собрать войско, которое по своим размерам и боевым возможностям не уступало бы монголо-татарскому, а на это требовалось прежде всего время. Получить выигрыш в нем можно было лишь одним способом: уйти в глухие и неизвестные татарам места, затаиться, а после подхода подкреплений двинуться на врага.

Великий князь Владимирский Юрий Всеволодович. Условный портрет на столпе Архангельского собора Московского Кремля, середина XVII века

Поскольку большая часть городов и княжеств северо-востока Руси к тому времени уже была захвачена или уничтожена, ждать помощи можно было прежде всего из Новгорода и Суздаля – от Ярослава Всеволодовича и Святослава Всеволодовича. Именно к ним и обратился с призывом прислать свои полки князь Юрий Владимирович. Кроме них, можно было рассчитывать еще на помощь угличского князя Владимира Константиновича, чьи полки успели присоединиться к владимирским еще по пути на Сить, и ростовские полки под началом князя Всеволода Константиновича. Но дождаться новгородских ратей князь Юрий так и не успел, пришли только суздальцы. В итоге к началу битвы в его распоряжении, как считает большинство исследователей, оказалось всего около 12-15 тысяч человек против примерно такого же по численности войска Орды, которое привел на Сить монгольский темник Бурундай. При таком раскладе преимущество должно было остаться за русскими полками, ведь большинство в них составляли пешие воины, которым было гораздо удобнее сражаться в лесах и болотах, окружающих реку Сить. Но в действительности битва фактически была проиграна еще до начала, поскольку татарское войско подошло не с той стороны, с которой его ждали русские воеводы, и совершенно неожиданно для них.

Враг подкрался незаметно

«Ситская битва — начало». Картина художника Игоря Мошкина, 2006 год

Летописные источники свидетельствуют, что воевода Дорожа, когда его отряд был разгромлен, успел-таки добраться до ставки князя Юрия и сообщить ему, что «уже, княже, обошли нас татары». Предводитель русской рати отдал приказ размещавшимся поблизости полкам готовиться к схватке, но опоздал: противник ворвался в становище буквально на плечах последних уцелевших воинов из отряда Дорофея Федоровича. «Начал князь полки ставити около себя, и вот внезапно примчались татары, князь же, не успев ничего, побежал», — гласят летописи. Далеко уйти Юрию Всеволодовичу не удалось, он пал в схватке с монголами, а после сражения его тело обезглавили, а голову отправили хану Батыю — как свидетельство того, что больше у Северо-Восточной Руси нет ни войска, ни того, кто мог бы его собрать.

Поражение, остановившее врага

Русское войско, растянутое почти на сто километров вдоль берегов реки Сить, так и было разгромлено по частям. Но сказать, что оно не сумело оказать серьезного сопротивления, нельзя. Ратники, понимавшие, что ничего, кроме смерти, им от ордынцев ждать не приходится, дорого продавали свои жизни. По итогам битвы оказалось, что от воинов Бурундая осталась лишь небольшая часть, способная продолжать поход и присоединиться к взявшему наконец Торжок основному войску хана Батыя. Именно это обстоятельство и вынудило Бату-хана в конечном итоге отказаться от продолжения наступления на Новгород: его силы были теперь практически равны силам новгородцев (войско которых не успело прийти на Сить и потому уцелело), а это ставило ордынцев в невыгодное положение.

Однако для княжеств Северо-Восточной Руси разгром войск князя Юрия Всеволодовича означал полное поражение. Семья князя, оставленная им во Владимире, месяцем раньше погибла во время штурма города. Уцелевшие в схватке князья – угличский Владимир Константинович и суздальский Святослав Всеволодович – претендовать на то, чтобы возглавить сопротивление Орде, уже не могли, так как потеряли большую часть своих войск на берегах Сити. С этого момента и до конца XV века северо-восточные русские земли оставались данниками ордынских ханов, и только московскому царю Ивану III в результате знаменитого стояния на реке Угре удалось сбросить это ярмо.

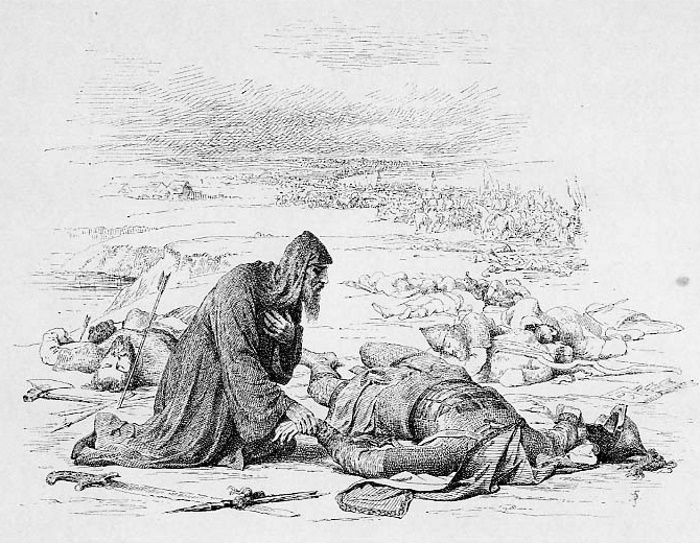

Епископ ростовский Кирилл находит останки великого князя Юрия Всеволодовича, павшего в битве на берегу реки Сить. Рисунок художника Василия Верещагина из альбома «История Государства Российского в изображениях державных его правителей с кратким пояснительным текстом», 1896 год

В тверских и ярославских лесах исчезает история русско-монгольской битвы Вся река Сить по берегу наполнена костями. Вода вымывает крестьянству черепа, остатки оружья. Повсюду видимы следы грандиозной и древней баталии. Земля на берегах изрыта бугристыми холмами могил и курганов в 8 м высотой

Так описали картину первые археологи, прибывшие на р. Сить в середине XIX века

Ситская битва 3-4 марта 1238 года стала последним сражением Древней Руси. Битва определила дальнейший ход нашей истории. Но она же была забыта. Забвение стерло все ее следы. И 200 лет историки спорят о 3-х версиях сражения.

Тверь и Ярославль оспаривают друг у друга кому принадлежит Ситская битва. Одни считают, что битва прошла на восточном низовье Сить в ярославских землях. Другие, что в тверском верховье реки на западе.

И там и там, стоят советские памятники героям и строятся маршруты для туристов. А третьи историки считают, что битва шла на всем протяжении реки. История Ситской битвы в рассказе Алексея Лукинского, кстати, выстроена на ней.

Мало кто ударил и пальцем, чтобы спасти свидетельства прошлого. А сейчас вообще никому нет дела.

Поле битвы

В 1853 году ярославский краевед Преображенский, нашел могильные курганы и остатки укреплений древних армейских станов на востоке Сити. На левом берегу, «верстах 12-ти от с. Покровского, а в прямом направлении от реки Сити верстах восьми», им были обнаружены невысокие насыпи.

Причём опрошенные крестьяне соседних деревень указывали, что «прежде от насыпи до насыпи приметна была небольшая канава. Так что насыпи с канавой образовали продолговатый четвероугольник».

Речь видимо о форте, который соорудила одна из княжеских ратей

Кроме того, тоже на левом берегу Сити, «верстах в двух от села Покровского», краевед нашел « земляной вал длиной более 15-ти сажен, высотой до трёх и около семи сажен в подошве».в начале XX в. курганы захоронений русских воинов были живы и почитались. Видите даже фонарь был в тверской деревне. Такой модный фонарь и в самой Твери сегодня не сыщешь.

Местные жители рассказывали А. Преображенскому о находках в вале и около него «человеческих костей и старинного оружия».

Следующим был знаменитый зоолог и краевед Сабанеев в 1866 году. Уже на западе р. Сить он нашел такие же курганы у села Боженка и раскопал их.

Большая часть из найденных им курганов была уже раскопана. Оставшиеся подтвердили следы сражения. Некоторые скелеты были обнаружены разрозненными, конечности их были отделены ещё до погребения.

На многих «очень ясно видны следы холодного оружия; у некоторых кости перерублены, у других черепа несут ясные следы сильных проломов и разсёков. У третьих между рёбрами находили перержавевшие лезвия небольших железных ножей».

Боевое значение курганов Сабанеев подтверждал и тем, что при костяках было мало вещей, а часть раскопанных курганов «принадлежит татарам». Часть захоронений курганов имела неправильную ориентировку, обычную при поспешно погребении в зимних условиях. Подобное явление отмечено при раскопках кладбища жертв монгольского погрома в Старой Рязани. Фото: Семеновское городище.

В 60-е гг. XIX века местные курганы исследовал краевед Николай Сабанеев. Некоторые обнаруженные им кости оказались разрозненными, конечности были отделены еще до погребения. На многих костяках «очень ясно видны следы холодного оружия: у некоторых кости перерублены, у других черепа несут ясные следы сильных проломов и рассечений, и, наконец, у третьих между ребрами находили перержавевшие лезвия небольших железных ножей».

Забвение

Но русская земля пыталась что-то спасти, выбрасывая следы потомкам

В 1960 году в местной газете «Вперед» вышла заметка. «Плуг колхозного трактора в Ивановской, выгреб братское захоронение с 30 черепами, остатками кольчуг, топоров и мечей». Долго ходила молва о найденном известняковом камне в Юрьевском.Сить обмелела. Сложно представить, что под ее лед ушли сотни русских и татар

Так местные называли могильную плиту XIII в. с древнеславянской вязью. Издревле лежавшую на месте первого захоронения великого князя Юрия Владимирского. Тело оттуда перевезли во Владимир вскоре после боя, в память поставив эту плиту. Была расколота и утеряна потомками. Потомки поступили с памятью как те монголы. одни вырубили, а другие забыли. Фото: река Сить в районе Прощеного ручья.

Следы прошлого

На ней написано: «Здесь 4 марта 1238 года на берегах реки Сити произошла битва русских с войсками монгольского завоевателя хана Батыя». А позади. Смотрит на нее храм XIX в. в честь князя Юрия Владимирского и его воинов.

Выбитыми глазницами окон, заросший травой, без куполов.

Рисунки: Князь Юрий Всеволодович, фреска в Архангельском соборе Кремля (слева), битва на реки Сить, миниатюра Лицевого летописного свода XVI века (середина). Иконе Благоверного князя Юрия Всеволодовича.

Согласно Закону Ярославской области «О праздниках и памятных датах Ярославской области», вступившему в силу 1 января 2015 года, 4 марта ежегодно отмечается как День Ситской битвы. Торжественные и памятные мероприятия проходят на территориях Брейтовского (конец февраля) и Некоузского (начало июня) районов.

О битве при реке Сить, при желании. можно прочитать работу в краеведческом альманахе «Голос истории» Некоузского муниципального округа: http://docplayer.ru/55547917-775-kraevedcheskiy-almanah-golo.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов