реограмма какой жидкости представлена на графике

Реография

Определение реографии: краткое описание

Среди всех структур нашего организма кровь обладает наивысшей электропроводимостью. Это значит, что во время систолического сокращения сердца, когда кровь приливает в близлежащие органы, электропроводимость этих участков тела будет высокой, а в момент расслабления сердечной мышцы (диастолы), напротив — низкой. На основании показаний реографа выводится кривая пульсовых колебаний, называемая реограммой.

Достоинства реографии

Реография — неинвазивный метод, что означает безвредный для организма. Действительно: никакого вмешательства в его работу не происходит. Кожа и ткани не повреждаются, ведь пропускаемый через них электрический ток имеет настолько малую величину и частоту, что просто не способен нанести какой-либо ощутимый ущерб.

Безвредность — не единственное преимущество реографии. Данный метод обладает высокой чувствительностью. Реография позволяет оценить общее состояние кровоснабжения, выявить нарушения кровоснабжения как отдельного органа, будь то головной мозг, почки или печень, так и всего организма.

Что представляет собой реограф?

Основа реографа — генератор электрического тока и насадка для перевода проведенных измерений в графическую форму. Реограмма записывается с помощью металлических электродов, накладываемых на целевые участки тела. Перед реографией между электродом и поверхностью тела пациента помещают тканевую прокладку, пропитанную раствором натрия хлорида (это улучшит их взаимный контакт), а саму кожу протирают спиртовым раствором, чтобы снять жировую пленку.

Что можно увидеть на реограмме?

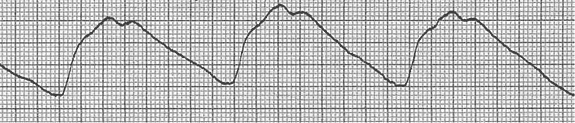

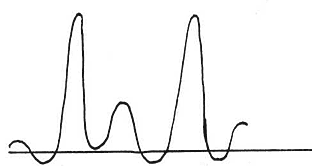

Реограмма имеет вид синусоиды с более крутым подъемом, характеризующим артериальный кровоток, и плавным спуском, который, в свою очередь, является отображением венозного кровотока. Чтобы досконально проанализировать состояние кровотока, при проведении реографии необходимо снять множество таких кривых. Опытный врач-диагност обратит внимание на регулярность кривой (сходство между несколькими кривыми) и ее форму, наличие и количество дополнительных кривых в нисходящей фазе. Так, например, при вегетососудистой дистонии и аритмиях соседние кривые бывают разными по форме.

Центральная реография: работа сердца под увеличительным стеклом

Центральная реография — исследование кровотока в легочной артерии и аорте — отличный способ оценить работу вашего сердца. По кровенаполнению легкого и правого желудочков судят о состоянии сократительной функции сердца. В норме реограмма легочной артерии выглядит следующим образом: пологая восходящая часть (на реограмме аорты этот отрезок более крутой), круглая верхушка с небольшой «ямочкой» или дополнительной волной и плавный спуск. При проведении центральной реографии выделяют следующие типы реограмм в зависимости от состояния кровотока в сердце и легких:

Реография сосудов

Реография сосудов или реовазография позволяет оценить кровоток в сосудах на периферии, то есть в конечностях. Основные «мишени» реовазографии — сосуды плеча предплечья, кисти (верхние конечности), бедра, голени, стопы (нижние конечности). Реография сосудов проводится таким же способом, как было описано выше: используются прямоугольные или ленточные электроды, кожа под ними обрабатывается раствором хлорида натрия или специальным электропроводящим гелем. Чтобы исследовать кровоток на каком-то определенном участке (плечо, голень и т.д.) один электрод накладывают в начале этого участка, а другой, соответственно — в его конце. Например, если говорить о голени, то этими точками будет область голеностопного сустава и подколенная ямка.

Волна на нормальной реограмме имеет крутую восходящую часть, круглую макушку и пологий спуск с возможными дополнительными волнами. С помощью реографии сосудов можно, например, поставить такой диагноз, как облитерирующий эндартериит, или, как его еще называют, «нога курильщика»: хроническое заболевание, при котором поражаются артерии голени и стопы. На реограмме это отражается в снижении высоты кривой, уплощении вершины, отсутствии дополнительных волн.

Таким образом, если есть предпосылки или подозрения на неполадки с периферическими сосудами (потеря их тонуса, эластичности, сужение просвета или даже закупорка), то реография сосудов сможет дать ответ на волнующие вопросы.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Реография

Техника пользуется стабильно высоким спросом на протяжении многих лет из-за того, что разработчики правильно сыграли на главной особенности крови – высокой электропроводимостью. Все физические основы замера состояния опираются на систолическое и диастолическое сокращение сердечной мышцы. Как только кровь прильет в выбранный орган, его показатель электропроводимости значительно повысится. А на стадии расслабления сердца уровень проводимости значительно уменьшается. Учитывая такие показания, получается вывести кривую пульсовых колебаний, которая в будущем станет фундаментом для выставления диагноза. Представленные ниже основные этапы проведения в медицинской терминологии проходят под названием реограмма.

Суть методики

Вне зависимости от того, будет ли задействована тетраполярная или интегральная вариация оценки состояния, способ все равно останется неинвазивным. Это означает, что во время обследования пациент не столкнется с болезненными ощущениями. Не зря ведь в экстренных ситуациях тестирование назначают даже детям.

Изучение сосудов головного мозга не предусматривает повреждения кожных покровов, а пропускаемый сквозь кожу ток настолько мал по мощности, что человек его не почувствует. Помимо отсутствия ощутимого ущерба для тела, реография способна похвастаться повышенной чувствительностью. За счет этого тестирование помогает выявить отклонения не только по части функционирования кровотока в группе органов, но и каком-то одном из них. Особенно актуально подобное в стоматологии.

Для оценки здоровья тела изнутри используется специальный генератор электрического тока, который называют реографом. Он поставляется вместе с насадкой, позволяющей оперативно преобразовывать поступающие сведения в графическую информацию для удобства прочтения результатов.

Что покажет процедура

Разобравшись, в чем суть диагностического метода, люди начинают интересоваться тем, как можно самостоятельно расшифровать полученный на руки результат. Но без должных знаний это достаточно проблематично, ведь для большинства реограмма представляет собой какой-то математический график, а импеданс биологических тканей вообще ни о чем не говорит.

Основа картинки базируется на двух аспектах:

Но не только это позволяет оценить состояние сосудистой сетки в разрезе объемов и прочих особенностей поступающей крови. Потребуется учитывать множество кривых, задействовать дополнительные расчеты, где формула Кедрова играет не последнюю роль.

Диагност обязательно учтет регулярность выверенной кривой, что подразумевает сходство между несколькими кривыми. Также учитывается форма, количество второстепенных кривых, которые находятся на нисходящей фазе.

Для примера стоит разобрать показатели, свойственные вегетососудистой дистонии или аритмии. На представленные недуги будут указывать соседние кривые с разными формами.

Далее рассчитывается специальный индекс, который должен вписываться в среднестатистический интервал. Выпадение из него грозит подозрением на серьезные патологии.

Опытный врач учитывать разные функциональные пробы, чтобы составить развернутую картину о происходящем.

Центральная реография

Разновидности реографии охватывают огромное число предложений. Но центральная вариация стабильно пользуется повышенным спросом, так как направлена на точную оценку состояния сердца.

Манипуляция опирается на изучение кровотока, идущего от легочной артерии и аорты. Именно эти два крупных сосуда позволяют детально ознакомиться со здоровьем сердечной области.

Взяв на вооружение кровенаполнение легкого и правого желудочка, получается оценить сократительную функцию сердечной мышцы.

Нормальные показатели в клинической практике выглядят следующим образом:

Проведение центральной реографии предусматривает разделение реограмм на определенные виды, в зависимости от полученных данных:

Первая версия указывает на увеличенный объем поступающей крови. Основные показатели, свидетельствующие о подобном отклонении, охватывают высокую и одновременно остроконечную кривую с крутой частью нисхождения.

Не менее опасен гиповолемический расклад, но далеко не все пациенты знают, что это такое.

Не менее опасны биофизические проявления гипертонического подвида. Это укажет на повышенное давление, зафиксированное в легких. На изображении распознать отклонения получится за счет крутого подъема кривой, а также полого спуска и круглой вершины.

Реография для сосудов и мозга

На регистрации понадобится обязательно озвучить, какой тип диагностики требуется: для изучения мозга или сосудов. Последняя разновидность кратко называется реовазография. Методика помогает разобраться со здоровьем сосудов в нижних, верхних конечностях.

Чаще всего диагностика проводится для: кистей; бедер; голеней; плеч; предплечья; стоп.

Некоторых обывателей интересует вопрос того, какой ток используется для реографии конечностей, но тут нет никакой разницы, будь то руки или мозг. Остальная схема подготовительного этапа тоже сохраняется идентичной, а также предусматривает активное участие медсестры.

Для получения более точной картины происходящего используется множество электродов, один из которых обязательно накладывается в начале изучаемого участка, а второй – в конце. Так, голень изучают от голеностопного сустава и до подколенной ямки.

Книга расшифровок говорит о том, что нормальными параметрами исследования считаются:

Если же что-то указывает на отклонение от указанной нормы, то это может послужить причиной для выставления наиболее распространенного заболевания под названием облитерирующий эндартериит. В народе его называют ногой курильщика. Причина резкого ухудшения самочувствия кроется в поражении артерий голени и стопы. Но каковы ее проявления на графическом результате анализа? Речь идет о снижении высот кривых, а также уплотнении вершин и полном отсутствии вспомогательных волн.

Поведает реография о многих других неполадках, связанных с периферическими сосудами. Это могут быть:

Эффективность исследования повышается, если дополнительно задействовать дуэт функциональных проб. Первая предусматривает предварительный прием нитроглицерина. Обычно он действует в качестве расширителя сосудов. Но если кровяные каналы повреждены, то никакого увеличения в размере замечено не будет.

Второй тест базируется на надобности сначала сделать несколько физических упражнений. Он подскажет состояние позвоночных артерий.

По похожему принципу проводят оценку ВНЧС, а также других относительно небольших исследуемых территорий. Обследованию поддается и грудная область. Даже мозг можно проверить при помощи реографа. Опыт, основанный на проведении малых дозировок тока, помогает выявить общие мозговые сосудистые поражения.

Он же выступит доказательством повышенного внутричерепного давления, что особенно актуально при диагностике водянки у новорожденных. Не обойтись без методики при контроле выздоравливания после недавно перенесенного инсульта.

Головные боли непонятной этиологии, головокружения без причины и шум в ушах тоже являются показания для прохождения тестирования. Даже онкологические диспансеры отправляют своих больных сдавать этот анализ, чтобы исключить развитие опухоли, сдавливающей сосуды.

В зависимости от особенностей каждого конкретного подопечного, будет выбран способ обследования, будь то учет параметров по Тищенко, либо стандартный подход. С полученными результатами пациент возвращается к лечащему врачу, чтобы он выставил точный диагноз, а потом подобрал оптимальный курс лечения.

Реография: суть процедуры, особенности проведения и расшифровка результатов

Содержание статьи

Существует много методов оценки состояния сосудистой системы организма. Один из них – это реография сосудов отдельных органов и мягких тканей. Данная методика активно используется в современной медицине, так как ее проведение абсолютно безболезненно для пациента, оно не имеет противопоказаний и является широко доступным.

Что такое реография и реограмма?

Исследование представляет собой неинвазивный метод диагностики, позволяющий оценить кровенаполнение, характер кровотока и состояние сосудов разных отделов организма. Суть метода основывается на том, что кровь человека обладает высокой электропроводностью.

Поэтому при грамотном расположении на теле пациента специальных электродов, через которые пропускаются безопасные разряды электрического тока, врач получает возможность увидеть изменения электрического сопротивления внутри кровеносных сосудов. Эти изменения обусловлены пульсовыми колебаниями перемещаемой крови.

Что такое реограф?

Исследование проводится при помощи специального прибора – одно- или многоканального, биполярного или тетраполярного реографа. Внутри этого приспособления находится генератор, занимающийся выработкой электрического тока. Разряды тока передаются от реографа пациенту при помощи электродов, зафиксированных на определенных участках его тела.

Виды и методы реографии

В зависимости от исследуемой зоны, выделяют следующие разновидности данной процедуры:

Реовазография: что это и какой она бывает?

Периферическая (продольная и поперечная) реовазография проводится для обследования сосудов верхних и нижних конечностей. При снятии продольной реограммы электроды устанавливаются на руку или ногу вдоль ее поперечной оси. Такая разновидность процедуры позволяет оценить характер кровотока во всей верхней или нижней конечности. Для получения поперечной реограммы электроды устанавливаются поперек продольной оси руки или ноги. Этот вид исследования используется для оценки сосудов в определенной зоне верхней или нижней конечности.

Показаниями к проведению реовазографии могут быть любые нарушения функционирования сосудов конечностей. В частности, исследование выполняется при наличии у пациента варикозного расширения вен. Эта патология является широко распространенной проблемой, с которой сталкивается до 30% жителей развитых стран. Для укрепления стенок варикозно-измененных вен, уменьшения отечности, избавления от чувства распирания и усталости, которые сопровождают эту болезнь, вы можете использовать Крем для ног Нормавен®. Это средство было создано специалистами фармацевтической компании ВЕРТЕКС, прошло клинические испытания и имеет необходимые документы. Апробация крема проводилась в Государственном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника №49», в женской консультации №12, на протяжении 3 месяцев. За это время было установлено, что регулярное применение крема позволяет избавиться от ощущения тяжести и усталости нижних конечностей, судорог и отечности, а также сократить выраженность сосудистого рисунка.

Для чего нужна реоэнцефалография?

Данный тип исследования проводится для оценки состояния сосудов головного мозга. Реография головного мозга рекомендована при наличии у пациента внутричерепной гипертензии, подозрении на облитерацию магистральных сосудов, при нарушениях мозгового кровообращения, головокружениях, головных болях неясной этиологии, потере сознания и пр.

Показания к реографии

Главное показание к проведению данного исследования – подозрение на любые нарушения кровообращения. При этом локализация этих нарушений может быть различной.

Противопоказания к проведению реографии

Абсолютных противопоказаний к выполнению данного обследования нет. Оно проводится, в том числе, при наличии системных заболеваний. Единственным ограничением, которое может помешать проведению процедуры, является нарушение целостности кожных покровов в зоне фиксации электродов.

Видео о различных заболеваниях сосудов

Заведующий отделением сосудистой хирургии Павел Горячев о заболеваниях сосудов. Источник: Телерадиокомпания Гродно

Как правильно подготовиться к реографии?

Специальной подготовки к проведению данного исследования не требуется. Единственное, о чем нужно помнить, перед тем, как отправиться на обследование – это отказ от курения, крепкого чая и кофе за 2-3 часа до процедуры. Исключение составляет подготовка к реографии сосудов печени: процедура проводится строго натощак. Также не забудьте сообщить врачу о лекарственных препаратах, которые вы принимаете (особенно если речь идет о медикаментах, влияющих на состояние сосудов).

Как проводится реография?

В зависимости от обследуемой зоны, пациент может лежать или сидеть. Так, большинство разновидностей этой процедуры проводится в горизонтальном положении, и только для реоэнцефалографии и реоофтальмографии пациент должен сидеть.

Обследуемый участок тела обезжиривают с помощью медицинского спирта, после чего фиксируют на нем электроды. Для улучшения проводимости кожу могут дополнительно смочить раствором хлорида натрия или специальным гелем.

Реография: расшифровка результатов

Основа реограммы включает в себя следующие показатели:

Самостоятельно расшифровать эти данные неподготовленный пациент не в состоянии. Поэтому для расшифровки результатов реограммы необходимо обращаться к узкопрофильным специалистам.

Для точной диагностики обращайтесь к специалисту.

Читайте также:

Лимфодренажный массаж: что это такое и для чего он проводится?

В некоторых случаях лимфодренаж может быть нарушен: это приводит к возникновению отеков и ухудшению трофики тканей. Чтобы нормализовать его, рекомендуется проведение лимфодренажного массажа лица и проблемных участков тела – груди, живота, ног, бедер, шеи, рук.

Операции на венах: виды, подготовка, реабилитация

Хирургическое вмешательство является наиболее радикальным методом борьбы с варикозом, так как удаленные участки поврежденных сосудов попросту не могут повторно варикозно измениться.

PIN-стриппинг вен: что это и для чего он проводится?

PIN-стриппинг – это современный способ удаления определенных участков расширенных сосудов большой и малой протяженности. Подробно данная методика, помогающая решить проблему варикоза, описана далее в нашей статье.

Склеротерапия вен нижних конечностей: что это, как проходит и для чего она нужна?

Склеротерапия – это эффективная методика позволяющая провести удаление расширенных участков вен без разрезов и последующего наложения швов. Подробнее читайте далее в нашей статье.

Флебэктомия: что это, как проводится и для чего она нужна?

Флебэктомия – операция по удалению измененных участков сосудов, является одним из возможных методов борьбы с варикозным расширением вен. Подробнее о различных методиках флебэктомии читайте далее в статье.

Анализ реографической (РЭГ) кривой. Часть 3. Лекция для врачей

Лекция для врачей «Анализ реографической (РЭГ) кривой». Часть 3.

Содержание

Анализ реографической кривой

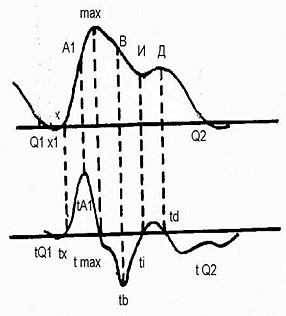

Составляющие реографической волны

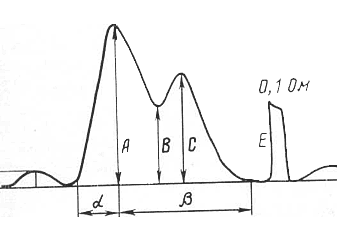

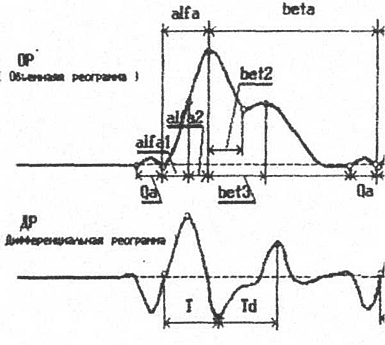

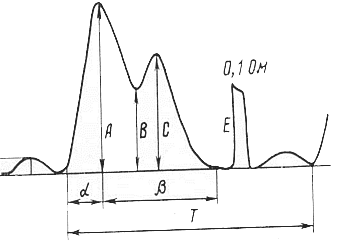

Рис. 8. Реографическая кривая

Электрическое сопротивление тканей зависит от площади сечения сосудов, скорости движения крови и количества эритроцитов. Во время прохождения пульсовой волны эти величины растут, а сопротивление уменьшается. Кривая напоминает сфигмограмму, перевернутую вершиной вниз. Для сохранения физиологического смысла кривых их записывают в перевернутой полярности, чтобы они соответствовали кровенаполнению (рис.9).

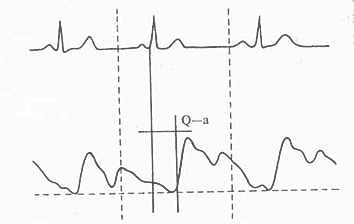

Географическая волна отражает фазные изменения кровенаполнения сосудов соответственно сердечному циклу. Записывая одновременно ЭКГ, фонокардиограмму, сфигмограмму сонной артерии и реограмму можно различить не только периоды систолы и диастолы, но также их фазы и подфазы (рис.10).

Рис. 9. Происхождение реограммы

Форма кривой определяется крутизной наклона, конфигурацией анакротической и катакротической фаз кривой и особенно характером вершины. Вершина реограммы соответствует точке наибольших изменений электропроводности исследуемой области. Если изменения импеданса происходят с большой скоростью, то вершина заострена. Изменения электропроводности могут быть и замедленными, например, при спазме сосудов, когда вершина РГ приобретает форму «плато».

1- фаза изометрического сокращения желудочков

2- подфаза быстрого изгнания крови

3- подфаза медленного изгнания

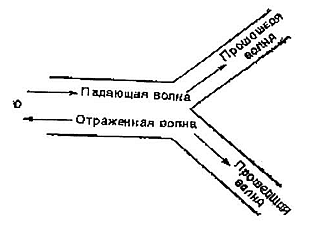

Дикротическая волна обусловлена отдачей или отражением столба крови от места быстрого нарастания периферического сопротивления. Так как давление отраженной волны происходит быстрее, чем его падение в связи с оттоком, то происходит растяжение стенок артериального русла исследуемой области, образуется дикротический зубец. Появление и выраженность дикротической волны в значительной степени определяется состоянием артериол, так как от величины просвета именно этого отдела сосудистого русла зависит периферическое сопротивление сосудов.

Отражение волн и прохождение волн в местах ветвления артерий оказывает очень важное влияние на формирование компонентов реоволны. В каждой артерии имеются на всем протяжении изгибы, приводящие в той или иной степени к отражению волн, однако отражение особенно существенно в местах ветвления артерий. Отражения ответственны за наиболее значительные изменения пульсовой волны.

В месте ветвления сосудов (бифуркации) имеется «падающая волна» следующая от сердца к периферии, «прошедшая волна», следующая после места бифуркации, и «отраженная волна» (рис. 11). Причем «отраженная волна» бежит в обратном направлении, от периферии к центру. Таких зон отражения в артериальной системе множество.

Рис. 11. Схема формирования отражений волн

Рис. 12. Вторая систолическая волна при гипотонических (а) и гипертонических (б) состояниях

Степень наполнения сосудистого русла во многом зависит от эластичности сосудистой стенки. Чем более растяжима сосудистая стенка, тем медленнее распространяется пульсовая волна и тем быстрее она ослабевает. Чем выше ее ригидность тем большая скорость распространения пульсовой волны, тем дольше она сохраняется, тем больше на ее формирование оказывает фактор множественности отраженных волн.

Природа пресистолической волны приписывается ретроградному кровенаполнению органа по венам в результате сокращения предсердий при «переполнении венозного русла» или, иначе говоря, увеличения объема преднагрузки. Пресистолическая волна характерный признак на реопульмонограммах и на реогепатограммах.

Иванов Л.В. и соав. исследовали влияние медикаментозного увеличения частоты сердечных сокращений на конфигурацию РГ, в том числе его влияние на амплитуду и положение пресистолической волны. Оказалось, что четкая привязка ее во времени к сокращению предсердий имеет место только при нормо- и брадикардии. При росте ЧСС на реографической кривой отмечается в разных группах неодинаковое «поведение» пресистолической волны. В одной группе пациентов на фоне нарастающей ЧСС наблюдалось постепенное перемещение пресистолической волны влево в сторону диастолической волны (рис. 13 а). Происходило постепенное их сближение, затем волны сливались полностью. Пресистолическая волна в этой группе строго соответствовала моменту сокращения предсердий, т.е. следовала за зубцом Р на ЭКГ. Во второй группе при росте частоты сердечных сокращений пресистолический зубец оказался независимым от времени сокращения предсердий. По мере укорочения интервала R-R на реограмме происходило сближение пресистолической волны с началом подъема реограммы следующего цикла вплоть до полного слияния начала пре- систолической волны с началом анакроты (рис. 13 б). Полученные данные, по мнению авторов, позволяют сделать вывод о неоднозначности трактовки появления пресистолической волны. В случаях, когда выявлена четкая временная привязанность пресистолической волны к моменту сокращения предсердий, независимо от частоты сердечных сокращений, ее генез как результат ретроградной венозной пульсации вполне вероятен. В других случаях появление ее можно предположить как результат гармоничных затухающих колебаний волн отражения.

Рис. 13. Изменение положения пресистолической волны в зависимости от частоты сердечных сокращений под влиянием атропина (объяснения в тексте)

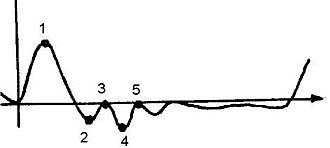

Дифференциальная реограмма

Графически первая производная представляет собой сочетание основного положительного зубца, состоящего из восходящей части, вершины и нисходящей части, основного отрицательного зубца, переходящего в горизонтальную линию, на которой в зависимости от состояния сосудистой стенки могут быть дополнительные положительные и отрицательные зубцы (рис.15).

Рис. 14. Формирование дифференциальной реограммы

Практически для правильного толкования отдельных элементов первой производной особенно важно предварительно определить изолинию. Для этого можно использовать отчетливые элементы кривой — точки, где скорость процесса равна нулю. Соединение этих точек позволяет получить достоверную изолинию.

Рис. 15. Положение опорных точек на дифференциальной реограмме абсолютный систолический максимум (1) первый условный минимум (2) условный максимум (3) второй условный минимум (4) второй условный максимум (5)

Основной положительный зубец первой производной является выражением падения сопротивления при притоке крови в изучаемый участок сосудистого русла. Проекция вершины основного положительного зубца первой производной на восходящую часть соответствующей реографической волны — это точка, где скорость раскрытия (наполнения) сосуда достигает максимума. В этой точке ускорение кровотока равно нулю. Положение максимума первой производной зависит от крутизны фронта подъема реографической волны. Как видно, вершина реографической волны и вершина первой производной не совпадают. После момента максимальной скорости раскрытия сосуда наполнение его продолжается, но скорость снижается. Этот процесс отражается на первой производной и соответствует нисходящей части основного положительного зубца. Вершина реографической волны — это точка, где скорость раскрытия равна нулю, что соответствует на первой производной точке пересечения нисходящей части основного положительного зубца с изолинией. В норме восходящие и нисходящие части основного положительного зубца равны и симметричны. Отрицательные волны первой производной позволяют уточнить расположение дополнительных волн на реограмме при их плохой выраженности, что необходимо, например, при определении дикротического и диастолического индексов. Глубина и местонахождение этих зубцов являются отражением тонического состояния сосудов.

Первая производная позволяет точно определить вершины и другие экстремальные точки реографической волны, что необходимо для соответствующих расчетов при анализе реографической кривой в тех случаях, когда эти точки трудно определить визуально: при внутричерепной гипертензии, выраженном атеросклерозе, значительном повышении тонуса, явлениях дистонии и пр. Для этого восстанавливается проекция основных точек первой производной на реографическую волну. Вершина дифференциальной РГ указывает на максимальную скорость наполнения сосудов, и перпендикуляр от нее соответствует на объемной реограмме окончанию периода быстрого наполнения, отражающего функциональное состояние крупных сосудов и сократительную способность сердца. Вслед за вершиной дифференциальной РГ следует резкое падение кривой в связи с быстрым уменьшением скорости наполнения в подфазу медленного изгнания крови. Перпендикуляр от точки, где кривая пересекает изоэлектрическую линию к вершине РГ соответствует окончанию периода медленного наполнения.

Соотношение восходящей и нисходящей частей основного зубца первой производной отражает тоническое состояние сосудистой стенки и изменяется при нарушениях сосудистого тонуса. При повышении тонуса укорачивается нисходящая часть и меняется ее конфигурация. Понижение тонуса сопровождается удлинением нисходящей части и соответствующим углублением основного отрицательного зубца.

По амплитуде первой производной РГ можно судить о величине угла наклона анакротической фазы. Чем больше амплитуда первой производной реограммы, т. е. чем больше крутизна анакротической фазы реограммы, тем больше скорость кровотока.

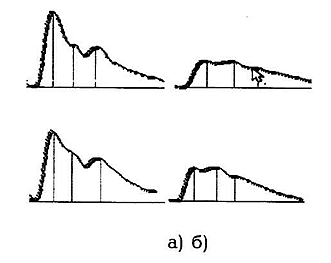

Качественная оценка реографической кривой

Анализ реографических кривых имеет два основных направления: качественный анализ, основанный на трактовке внешней формы реографической волны и ее отдельных частей и количественный анализ с использованием специальных цифровых расчетов.

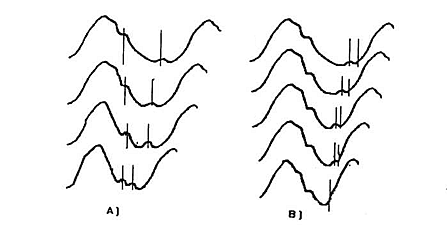

Качественная оценка реографической волны включает описание периодичности появления волн, степени наклона восходящего колена и положения инцизуры и дополнительных волн. Визуальный анализ, несмотря на всю его несомненную субъективность, имеет большое значение при первичной оценке реограмм, особенно непосредственно в ходе исследования. Опытный специалист уже во время записи реографических кривых составляет о них первое и весьма важное мнение, так как форма реографических волн несет значительную информацию о состоянии сосудистой системы. Кроме того, что практически важно, определяя те или иные особенности реографических кривых в ходе исследования, можно оценить качество записи, выявить артефакты и своевременно принять меры к их устранению.

При визуальном анализе в реограмме выделяют крайние точки волны: начало, вершину и конец. В большинстве случаев эти точки легко определяются, однако при некоторых видах сосудистой патологии форма реографических волн настолько значительно и своеобразно изменяется, что нахождение этих точек становится затруднительным или даже невозможным. В этих случаях следует прибегать к синхронной записи электрокардиограммы и первой производной реограммы.

При различной сосудистой патологии изменяются конфигурация и угол наклона восходящей части или нисходящей или обеих частей реографической волны, форма и местонахождение вершины, выраженность и местонахождение дополнительных волн на нисходящей части и др.

Увеличение тонуса сосудов сопровождается уменьшением крутизны наклона анакроты и увеличением ее продолжительности, снижением амплитуды и смещением дикротического зубца к вершине, которая приобретает форму «плато». При резком повышении тонуса, на анакроте появляется дополнительный, так называемый ранний систолический зубец, в этом случае вершиной становится поздний систолический зубец, что в сочетании со смещением дикротического зубца к вершине приводит к формированию двугорбой формы кривой (рис. 16).

Рис. 16. Изменение реограммы при повышении тонуса сосудов

На восходящей (реже) и на нисходящей части реографической волны могут появляться новые дополнительные волны и элементы взаимоотношения частей волны могут резко меняться, в результате чего ее конфигурация изменяется весьма существенно по сравнению с нормой. Особенно значительные изменения происходят при патологии венозной системы: появляются так называемые венозные волны, происходят существенные сдвиги в строении нисходящей части и т. д.

Рис. 17. Изменение реограммы при выраженном снижении тонуса сосудов

Визуальный анализ реографических волн позволяет определить, в каких отделах сосудистой системы происходят наибольшие патологические изменения: преимущественно в артериальном или венозном, в системе крупных или мелких артерий. При определенной условности характера изменений реограмм, определяемых визуально, значение этого вида анализа весьма велико.

Количественный анализ реограммы

Наиболее достоверную и полную информацию о состоянии кровоснабжения можно получить, используя только расчетный метод обработки реограмм. При этом нивелируется субъективизм, присущий визуальному анализу. Цифровой анализ реографических кривых позволяет уточнить характер изменений, определяемых визуально, и выявить целый ряд других особенностей в состоянии сосудов изучаемой области.

Амплитудой реографической волны называется максимальное расстояние от ее основания до вершины. Если реограмма нормальная или вершина четко выявляется, определение амплитуды несложно. При некоторых патологических состояниях форма реографических волн изменяется таким образом, что вершина волны определяется с трудом или не соответствует пику (максимальному возвышению) волны. В этих случаях для достоверного определения вершины и, следовательно, амплитуды реографической волны следует прибегать к синхронной записи реограмм и их первых производных.

В зависимости от величины АПР объемное пульсовое кровенаполнение может быть в пределах нормы, сниженным или повышенным. Снижение объемного пульсового кровенаполнения подразделяется на несколько степеней: умеренное, если АПР меньше нормы не более, чем на 40%; значительное, если АПР меньше нормы на 40-60%; резко выраженное, если АПР меньше нормы на 60-90% и критическое, когда амплитуда реограммы граничит с техническими возможностями реографа.

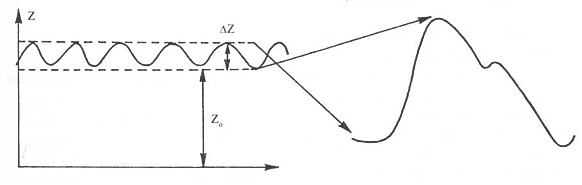

2. Время восходящей части реографической волны альфа — важнейший и наиболее стабильный показатель реограммы, отражающий период полного раскрытия сосуда и дающий четкую информацию о состоянии сосудистой стенки. Определяется от начала реографической волны до истинной вершины. Чем податливее, эластичнее сосудистая стенка, тем быстрее раскрывается она под действием притекающей в данный участок сосудистой системы крови. У взрослых здоровых людей время восходящей части волны равняется 0,1 ± 0,01 с.

Показатель альфа четко зависит от возраста. У детей с более эластичной и податливой сосудистой стенкой этот показатель меньше. У пожилых людей, у которых сосудистая стенка становится более ригидной и требуется больше времени на полное раскрытие сосуда, этот показатель возрастает.

Время восходящей части волны можно подразделить на две составляющие: а) время быстрого кровенаполнения (альфа 1); б) время медленного кровенаполнения (альфа 2). Для достоверного определения этих показателей следует использовать первую производную: пик первой производной делит время восходящей части на эти два периода (рис. 18).

Рис. 18. Схема определения длительности основных составляющих РГ

Время медленного кровенаполнения в значительно меньшей степени зависит от сердечных факторов; его величина в большей мере обусловлена тоническими свойствами сосудистой стенки. Продолжительность периода медленного наполнения используют для оценки тонуса артерий среднего и мелкого калибра (артерий сопротивления). В норме альфа 1 и альфа 2 приблизительно равны между собой. При повышении тонуса и снижении эластичности сосудистой стенки происходит изменение этого соотношения в сторону увеличения времени медленного кровенаполнения.

Этот показатель дает дополнительные сведения о тонусе сосудистой стенки, особенно при наблюдении за больными в динамике. При повышении тонического напряжения сосудов этот показатель увеличивается (в результате возрастания альфа и наоборот. В норме это показатель составляет около 15%.

Рис. 19. Определение времени распространения реографической волны

Рис. 20. Схема определения дикротического, дастолического индексов и амплитуды преанакротической волны

9. Оценка коэффициента асимметрии (КА). Это очень важный показатель, по которому можно определить разницу кровенаполнения между симметричными областями.

Коэффициент асимметрии вычисляется по формуле:

где Аб — амплитуда реограммы на стороне, где АПР больше; Ам — амплитуда реограммы на стороне, где АПР меньше.

Нормативными являются значения КА от 5 до 20%.

10. Скорость быстрого наполнения (Уб, Ом/с)—отношение величины амплитуды быстрого наполнения (в омах) к продолжительности этого периода (в секундах) — характеризует наполнение крупных артериальных сосудов, тонус магистральных артерий (артерий распределения). Тонус артерий распределения принято определять по продолжительности периода быстрого наполнения. Однако целесообразнее использовать скоростные показатели, а именно величину скорости периода быстрого наполнения, которая определяется по дифференциальной реограмме. Данный показатель более точно определяет состояние магистральных сосудов и способен отреагировать в том случае, когда величина альфа 1 находится еще в пределах нормы.

11. Скорость медленного кровенаполнения (Ум, Ом/с)—отношение величины амплитуды медленного наполнения (в омах) к продолжительности этого периода (в секундах)—характеризует наполнение средних и мелких артериальных стволов, тонус артерий среднего и мелкого калибра (артерий сопротивления). Тонус артерий сопротивления классически определяется индексным методом. Для этих целей используется дикротический индекс, который является очень показательным параметром, но находится в большой зависимости от состояния венозного оттока. Кроме того, можно использовать и продолжительность периода медленного наполнения (а2). Наиболее точно о состоянии артерий сопротивления можно судить по величине скорости периода медленного наполнения, которая определяется также с помощью дифференциальной реограммы. В зависимости от величины Ум оценку его производят по алгоритму определения тонуса артерий распределения.