русь зародилась в каком городе

Возникновение Руси

Кратко о происхождении славян

Самые ранние письменные источники, рассказывающие о славянских племенах, относятся к I—II вв. н.э. и принадлежат римским авторам Тациту, Плинию и Птолемею. В те времена славяне, называемые венедами, населяли территории в бассейне реки Вислы и побережье Балтийского моря. Первые восточные славяне (анты) во II—V вв. стали селиться на обширной территории от Западного Буга до Днепра. Они жили общинно-родовым строем, занимались преимущественно земледелием, а также разведением скота, охотой, сбором дикого меда, грибов и ягод. В IV в. образовался первый племенной союз восточных славян, который возглавили волыняне (они же дулебы и бужане).

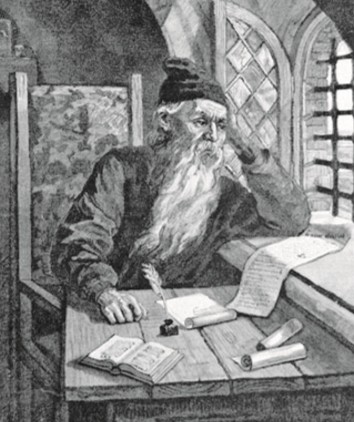

Поляне выступили инициаторами создания второго союза восточнославянских племен на среднем Днепре. Легенда, записанная в «Повести временных лет» — самом раннем древнерусском летописном своде из дошедших до нас (автор — Нестор Летописец), — рассказывает о Полянском князе Кие, основателе Киева (ок. V в.).

Поляне первыми среди восточных славян стали использовать название «Русь». Известия о русах (росах) встречаются в письменных источниках древних народов с VI в. О занятиях, обычаях и нравах русов много писали византийские и арабские путешественники и историки.

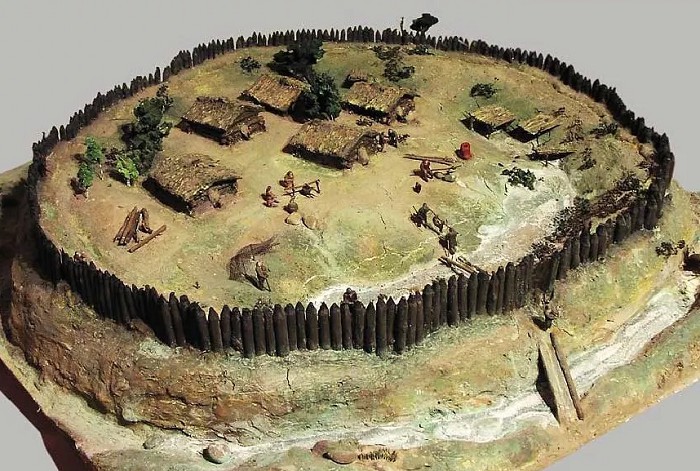

В VII—VIII вв. славянские племена расселились по огромной, покрытой дремучими лесами и болотами территории вдоль Днепра и его притоков, достигли Западной Двины, Чудского озера, реки Ловати, озера Ильмень, рек Волхова и Невы, дошли до Белого озера и рек Волги, Москвы и Оки. Вдоль водных путей славяне строили города и селения. В своем вековом движении на север и северо-восток славянские племена заняли значительные территории, населенные прибалтийскими и финно-угорскими племенами. Пришельцы-славяне селились вперемешку с малочисленным местным населением и в результате длительного общения ассимилировали его.

Ильменские словене — одно из восточнославянских племен — построили на реке Волхов город Словенск (впоследствии близ этого места возник Новгород Великий) и образовали третий племенной союз, в который входили и некоторые финно-угорские племена.

На Балтике и в верхнем Поволжье ближайшими соседями славян были племена финнов и балтов. К северу от них в Скандинавии обитали норманны, принадлежавшие к германским племенам. С VIII в. страны Европы стали подвергаться нападениям «пиратов» — викингов, которых русы называли варягами.

К IX в. большую часть территории Древней Руси заселяли словене, кривичи, вятичи, северяне, поляне, древляне, дреговичи, радимичи и др. Их соседями стали финно-угорские (мордва, весь, чудь, меря) и балтские (голядь, латгалы, ятвяги) племена, обосновавшиеся там еще за несколько веков до прихода славян.

В те времена восточные славяне еще не были единым народом. Они делились на племенные союзы, включавшие в себя по 120—150 племен. К IX в. насчитывалось около 15 таких союзов. Племенные союзы назывались либо по местности, на которой проживали, либо по имени вождей.

Кому поклонялись славяне?

Славяне были язычниками, обожествляли силы природы и умерших предков. Среди сил природы солнце и огонь занимали главное место. Даждьбог олицетворял солнце, богом огня был Сварог, ветра и бури — Стрибог. Покровителем стад (скотьим богом) считался Велес. Ни храмов, ни жрецов у славян не было. На открытых местах славяне воздвигали идолов — каменные или деревянные изваяния своих богов. Умилостивить идолов можно было жертвами. Священными считались рощи, озера и реки, якобы населенные лешими, водяными и русалками.

Призвание варягов

Наши далекие предки страдали от опустошительных набегов варягов, венгров, хазаров, а также от междоусобных войн. «Повесть временных лет» сообщает, что для спасения своих земель от разорения словене, кривичи, весь и чудь заключили военно-политический союз и предложили его возглавить трем знатным и влиятельным братьям-варягам (скандинавам) — Рюрику, Синеусу и Трувору. Этому не стоит удивляться: на славянских территориях с VIII в. присутствовало значительное число скандинавов.

Братья приняли предложение и в 862 г. прибыли в главные города пригласивших их племен со своими многочисленными дружинами. А поскольку варягов в те времена величали русами, то и территорию, контролируемую новыми правителями, стали называть Русью.

Что известно о Рюрике?

Рюрик (родился около 800 г., умер в 879 г.) — согласно летописи, основатель Новгородского княжества, варяг, князь новгородский с 862 г. и родоначальник княжеской, ставшей впоследствии царской, династии Рюриковичей.

Впервые имя Рюрика упоминается в летописи «Житие святого князя Владимира», написанной около 1070 г. монахом Иаковом Черноризцем: «. самодержцю всея Рускыя земля Володимеру, вънуку же Иолъжину [княгини Ольги — Прим, авт.] а правнуку Рюрикову. ». «Повесть временных лет» была написана примерно на 40 лет позже, и там подробно излагалась история варяга Рюрика. Историкам не известны другие летописные источники сведений о князе Рюрике.

Рюрик был сыном ободритского князя Годолюба (ободриты — союз группы западнославянских племен), который погиб в бою в 808 г.

После потери прав на власть, которая перешла к его дяде, Рюрик отправился в Восточную Европу, где тамошние славяне конфликтовали с неславянскими племенами.

Жена Рюрика Ефанда, дочь урманского князя (урмане — племя, жившее на южном берегу Балтийского моря) из рода норвежских королей, умерла вскоре после рождения сына Игоря, кроме которого Рюрик имел еще дочь. В упомянутых выше летописях повествуется об Олеге, самодержавном правителе государства после Рюрика, родном брате Ефанды.

В Ипатьевской летописи содержатся данные о том, что до Новгорода Рюрик сидел в построенном им замке в городе Ладоге, находящемся от Новгорода в 200 км вниз по течению реки Волхов, в качестве предводителя наемной варяжской дружины, приглашенной туда новгородскими старейшинами во время внутренних усобиц (разногласий). Эти конфликты и помогли Рюрику захватить власть в Новгороде.

Превращение Рюрика из предводителя наемной дружины в новгородского князя поспособствовало прекращению усобиц и усилению роли Новгорода: он стал политическим центром союза, образованного северной группой славянских племен. С утверждения Рюрика князем среди северных племен (славянских и финских) начинается русская история, потому что этим положено основание русскому государству.

Рюрик раздавал своим дружинникам волости и города (Полоцк, Ростов, Белоозеро, Муром). Двое из его дружинников — Аскольд и Дир — с собственными отрядами двинулись, с согласия Рюрика, к Киеву, а оттуда к Царьграду (Константинополю). В 879 г. (год смерти князя) его сын Игорь был еще очень мал. Поэтому перед кончиной Рюрик поручил вест княжеские дела до того времени, как вырастет Игорь, своему родственнику Олегу.

Происхождение названия славян

Существует несколько версий происхождения слова «славяне».

Наблюдение, что суффикс «-яне» сочетается преимущественно с топонимами, или названиями ландшафта (поляне, древляне, кыяне, бужане), привело многих лингвистов к версии об аналогичном происхождении названия славян. В таком случае возможно, что это название одного славянского племени, впоследствии распространившееся на все народы (так, существуют конкретные племенные этнонимы с корнем «слов-»: словаки, словенцы, словинцы, ильменские словене). Конкретный топоним надежно отождествить не удается, вероятно, это название реки. Об этом свидетельствуют такие наименования рек, как Словутич (поэтическое название Днепра), Слуя, польские Sawa, Sawica, сербское Славница.

Образование древнерусского государства

От классов — к государству

В ходе выделения из относительно однородного патриархально-родового общества четко обособленных социальных групп — классов — возникла качественно новая организация — государство. Такой переход имел место у абсолютного большинства народов, в том числе, конечно, и у славян в какой-то момент их истории. Хотя точное время появления государства нелегко определить: этот процесс протекал практически незаметно. Тем не менее имеются некоторые, пусть и скудные, документальные свидетельства о начале формирования русской государственности. Так, арабский писатель Масуди, живший в конце IX в., в своем сочинении «Золотые луга» упоминает некое восточнославянское политическое объединение в Прикарпатье, возникшее там около середины VI в.: «Из этих племен одно имело прежде в древности власть над ними, его царя называли Маджак, а само племя называлось Валинана. Этому племени подчинялись все прежние славянские племена».

Это древнейшее свидетельство о политическом образовании у восточных славян, которое, как и некоторые другие источники, позволяет судить о том, что их государственная жизнь началась задолго до возникновения древнерусского государства.

Начало государственности Руси

Летопись «Повесть временных лет» содержит предание о том, что до образования древнерусского государства существовали самостоятельные княжества. Это были полу-патриархальные-полуфеодальные территориально-политические объединения: полянами тогда руководил князь Кий, «а в деревлях свое княжество, а дреговичи — свое, а словене — свое в Новегороде, а другое на Полоте, иже и полочане. ».

Именно с объединением под властью киевского князя огромных территорий русских и нерусских земель вокруг Киева возникло первое древнерусское государство, известное как Киевская Русь. В его состав вошел также и Новгород. Именно из этого города прибыл в Киев тамошний князь, захватил власть и стал первым правителем первого государства на русской земле. Звали его Олег — о нем мы уже упоминали немного раньше.

Почему именно Киев стал столицей Руси?

Киев в качестве столицы имел немалые преимущества перед Новгородом. Он находился в центре русских земель; он был ближе к Византии, к которой русские князья имели интерес из-за ее богатства и величия в те времена; наконец, Киев стоял в относительной близости к ряду других территорий — Хазарин, Крыму, Дунайской Болгарии.

LiveInternetLiveInternet

—Фотоальбом

—Рубрики

—Цитатник

Малоизвестные цитаты великого русского писателя Федора Достоевского в день памяти Ф. М. Дос.

Бал – настоящая находка Для юных франтов и для дам. Román Ribera Cirera АукционноЖанровое.

Позабыть нельзя.. А.Г.Новиков Анатолий Григорьевич Новиков (18 (30) октября 1896, Скопин &mda.

—Видео

—Метки

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Интересы

—Друзья

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

ГДЕ ЗАРОЖДАЛАСЬ РУСЬ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ

Великий Новгород, Псков, Изборск, Смоленск — в России немало древних городов. Вспоминаем их историю и рассказываем о значении, которое они имели в истории страны. О том, какими были эти города столетия назад и какими стали в нынешнем веке, — в материале портала «Культура.РФ».

СТАРАЯ ЛАДОГА, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Крепость Старая Ладога. Церковь Святого Георгия с шатрами и башнями. Фотография: Михаил Коханчиков / фотобанк «Лори»

Сегодня Старая Ладога — это небольшой поселок в Ленинградской области, однако когда-то именно этот город стал первой столицей Руси. Согласно некоторым летописям, прибывший на Русь варяг Рюрик сел княжить не в Новгороде, а именно в Старой Ладоге, где в то время строилась мощная крепость.

По данным археологических исследований, Старая Ладога существовала задолго до прихода Рюрика и была важным пунктом торгового пути «из варяг в греки»: на территории города обнаружили клад арабских серебряных дирхемов, датируемый 786 годом. Датой же основания города историки считают 753 год, когда других славянских городов вовсе не существовало.

После основания Петром I Новой Ладоги Старая потеряла былое значение и лишилась статуса города. Однако сюда до сих пор приезжают туристы ради древних крепости и храмов, а также живописных видов на Волхов. Городская крепость, построенная по указу местного посадника Павла в 1116 году — древнейший памятник Старой Ладоги, сохранившийся до наших дней. Ранее на ее месте находились еще более древние постройки — укрепления времен Рюрика и Вещего Олега. Последний, по легенде, описанной в первой Новгородской летописи, был похоронен в этих местах: его возможной могилой считается небольшой курган — сопка.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Собор Святой Софии в Великом Новгороде. Фотография: Марина Зезелина / фотобанк «Лори»

862 год считается началом русской государственности — именно тогда, согласно Повести временных лет, произошло знаменитое призвание варягов. На Русь прибыли три брата — Рюрик, Синеус и Трувор, каждый их которых получил в княжение один из славянских городов. Старшему Рюрику достался Новгород. Датой основания города считается 859 год, хотя исторически эти места были заселены еще с V века. Правда, археологические исследования не подтверждают такую дату основания города — самые ранние находки ученых на территории города датируются 930-ми годами.

Новгород сыграл важную роль в развитии российской исторической науки: благодаря многочисленным найденным здесь берестяным грамотам ученые смогли узнать не только многие факты политической и социальной истории, но и лучше понять культуру повседневности Древней Руси. В основном грамотами были челобитные, купчие, письма, заговоры. Особенно интересными с научной точки зрения оказались грамоты с рисунками мальчика Онфима: датируемые XIII веком, они являются одними из самых древних среди дошедших до нас произведениями детского творчества. На них изображены воины, кони и даже сам Онфим. Сегодня берестяные грамоты можно увидеть в экспозиции Новгородского музея-заповедника.

Из древнейших памятников города до наших дней дошли Новгородский детинец (Кремль) 1044 года, и Софийский собор, построенный по указу князя Ярослава Мудрого в 1045–1050 годах. Сегодня это главные городские достопримечательности, входящие в состав Новгородского городского музея-заповедника. Несмотря на музейный статус, Софийский собор — это действующий храм.

БЕЛОЗЕРСК, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Крепостная башня и стена Кирилло-Белозерского монастыря. Фотография: Ирина Папоян / фотобанк «Лори»

Согласно Повести временных лет, младший брат Рюрика Синеус сел княжить в Белоозере, современном Белозерске. Правда, археологических подтверждений существования города в 862 году у ученых до сих пор нет.

Белозерцы принимали участие во многих важнейших событиях своего времени — походах Вещего Олега на Киев, киевских походах Андрея Боголюбского и других. Некоторое время город был центром собственного княжества, который постоянно пытались заполучить князья более крупных уделов. Наконец, в 1380 году он был присоединен к Москве.

К сожалению, до наших дней не дошли первые постройки Белоозера. Самое раннее сохранившееся сооружение — Белозерский кремль, вернее его земляной вал, — датируется XV веком.

ИЗБОРСК, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Никольский собор в Изборской крепости. Фотография: Александр Щепин / фотобанк «Лори»

Впоследствии большого значения в истории Руси Изборск не играл — в период с X по XIII век о нем не было ни одного упоминания в летописях.

Сохранившаяся городская крепость датируется XIV веком — ее построили по указу изборского посадника Шелоги для защиты от ливонцев. В XIV веке ливонцы дважды пытались взять город, но оба раза после многодневной осады уходили ни с чем. Лишь в XVI веке в ходе Ливонской войны крепость не устояла перед натиском войск Стефана Батория — однако по условиям Ям-Запольского мирного договора Изборск был возвращен России.

Другой древний памятник Изборска, находящийся внутри крепостных стен Никольский собор, был построен в XIV веке на месте старой деревянной церкви. Некогда он был кафедральным собором Псковской митрополии, но сегодня это лишь небольшой действующий храм.

Туристам лучше всего приезжать в Изборск в июне или августе: в это время там проходят фестивали раннесредневековой культуры «Исаборг» и «Железный град». Посетители могут понаблюдать за реконструкцией старинных военных сражений и процессом изготовления предметов быта по древним технологиям.

СМОЛЕНСК

Центральный мост через Днепр, крепостная стена и Свято-Успенский кафедральный собор. Фотография: Игорь Литвяк / фотобанк «Лори»

Смоленск упоминается в Повести временных лет еще в 862 году, когда во время южного похода варягов Аскольда и Дира он стал первым поселением, встретившимся им на пути. Позже о городе писали уже в связи с Царьградским походом князя Олега: хорошо укрепленный город Смоленск был присоединен к формирующемуся Древнерусскому государству.

Находящийся на границе Руси, Смоленск всегда страдал от иноземных захватчиков: в XV веке — от Великого княжества Литовского, в XVII веке — от Речи Посполитой, а в XIX веке город захватили наполеоновские войска.

До наших дней сохранились древние храмы эпохи независимого Смоленского княжества — церковь Петра и Павла на Городянке 1146 года и храм Иоанна Богослова XII века. Смоленская крепость, сдерживавшая неприятелей на подступах к Руси, была построена в XVII веке архитектором Федором Конем. В то время это была самая протяженная крепостная стена страны — ее длина составляла 6,5 километра. Отличался Кремль и массивностью стен толщиной в пять метров и высотой в 19 метров. К сожалению, большая часть крепости была уничтожена наполеоновскими войсками, и сегодня можно увидеть лишь половину крепостных башен.

Помимо архитектурных достопримечательностей, Смоленск славен живописными видами — как и Москва, он стоит на семи холмах, с которых открываются красивые пейзажи набережной Днепра и городских улочек. Особенно захватывающая панорама видна с кремлевской башни Веселухи.

МУРОМ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муромский Спасо-Преображенский монастырь, надвратная церковь преподобного Сергия Радонежского. Фотография: Александр Циликин / фотобанк «Лори»

Согласно Повести временных лет, Муром существовал еще до призвания варягов — он вошел в зону подвластных территорий князя Рюрика. Это подтверждается археологическими раскопками: на территории Мурома обнаружили остатки керамики X века, а также следы деревянных мостовых и построек.

В XII веке Муром был центром самостоятельного княжества, но после того, как его полностью уничтожили татаро-монголы в середине XIII века, город пропал со страниц летописей вплоть до середины XIV века. Самый древний памятник Мурома — Спасо-Преображенский собор, основанный в 1096 году. Правда, современный облик монастыря начал формироваться лишь в XVI веке — прежние древние постройки не сохранились. Муром — родина многих былин. Здесь родился Илья Муромец : известно даже, где именно была изба, в которой он 33 года пролежал на печи. Сегодня на ее месте стоит жилой дом, но о жизни и подвигах Ильи Муромца можно узнать в местном музее былинного героя. А еще в Муроме находится место захоронения святых Петра и Февронии, которое очень популярно у паломников.

Гастрономический символ Мурома, изображенный даже на его гербе, — калач, который здесь пекут с XVI века. Муром считается родиной калача. Раньше его готовили из ситного теста (пропущенного через сито, а не через решето), а для того, чтобы выпечка получилась пышной и мягкой, тесто долго мяли. Попробовать настоящий муромский калач можно в трапезной Спасо-Преображенского монастыря или в фирменном магазине «Муромский калач».

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вид на Ростовский кремль с озера Неро. Фотография: Дмитрий Заморин / фотобанк «Лори»

На XI век пришлось время расцвета Ростова: город был центром собственного княжества. Одно время здесь правил Ярослав Мудрый. Князя поставили на на это место, когда он был еще девятилетним ребенком, а в конце своего княжения, в 1010 году, он основал в этих местах город Ярославль.

Правда, с тех древних времен в городе ничего не сохранилось: сначала он пострадал в годы татаро-монгольского владычества, потом был сожжен уже в эпоху Смутного времени.

ПСКОВ

Псковский кремль. Фотография: Игорь Литвяк / фотобанк «Лори»

Немногим моложе Ростова город Псков — в Лаврентьевской летописи он упоминается под 903 годом, когда князь Игорь познакомился с будущей княгиней Ольгой, происходившей из этих мест. По инициативе Ольги в Пскове был построен Троицкий собор (сегодня на его месте находится одноименная церковь в 1699 года).

В Средние века Псков, как и Новгород, был центром собственной независимой республики, но в 1510 году его присоединило к себе Великое княжество Московское.

Среди других древних достопримечательностей Пскова — Мирожский монастырь XII века. В его соборном храме находятся лучше других сохранившиеся фрески домонгольского времени. Также в Пскове всегда было развито гончарное ремесло, и сегодня в лавках местных мастеров можно купить необычные сосуды, соединенные диагональной ручкой, «двойнята», свистульки и игрушки.

УГЛИЧ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге и Воскресенский мужской монастырь. Фотография: Игорь Литвяк / фотобанк «Лори»

Датой основания Углича считается 937 год — поселение заложил родственник княгини Ольги Ян Плесковитич. Впоследствии Углич упоминался в летописях лишь в 1148 году. В Средневековье он был центром небольшого княжества, но его полностью сожгли татаро-монголы. В конце XIV века возродившийся город был снова уничтожен — на этот раз тверским князем Михаилом.

В Угличе расположена одна из самых старых советских гидроэлектростанций. В 1930-х годах ее построили лагерные заключенные — для обеспечения энергией Москвы. Сегодня в соседнем с ГЭС здании находится Музей гидроэнергетики, где с помощью специальных генераторов посетители могут попробовать выработать электрический ток.

БРЯНСК

Свято-Покровский собор. Фотография: Екатерина / фотобанк «Лори»

Хотя Брянск упоминается в летописи лишь в 1146 году, датой его основания считается 985-й, на что указывают многие археологические исследования.

Первое время Брянск был одним из городов Черниговского княжества, но в XIII веке стал центром собственного, которое включало в себя Чернигов, Новгород-Северский и другие города, расположенные в том числе на территории современной Украины. Приграничный Брянск часто становился жертвой вражеских военных походов: в XIV веке он даже был на время присоединен к Великому княжеству Литовскому. Окончательно к Московскому государству Брянск присоединили в 1500 году.

Самый древний памятник Брянска, дошедший до наших дней, относится лишь к концу XVII века — Покровский собор. Остальные исторические здания были построены и того позднее — в XVIII–XIX веках.

Согласно былинам, в брянских лесах жил Соловей-разбойник — главный противник Ильи Муромца. Отсюда же был родом и легендарный монах-богатырь Александр Пересвет, чей поединок с Челубеем предшествовал Куликовской битве.

| Рубрики: | известные личности древняя русь интересные факты лабиринты истории |

Метки: древние города россии

Процитировано 3 раз

Понравилось: 2 пользователям