рядом со спасом на крови какой дворец

Михайловский сад

Михайловский сад расположен между северным фасадом Михайловского дворца и набережной реки Мойки. Он является частью комплекса Русского музея. Большинству туристов он знаком благодаря вычурным воротам и ограде, которые становятся объектом для фотосессий и селфи.

Вид на Спас-на-Крови из Михайловского сада

Михайловский сад имеет два входа:

Лучше всего начинать прогулку по Михайловскому саду со стороны храма Спаса на крови, пройдя от Невского проспекта по набережной канала Грибоедова. Здесь расположен вход с красивой оградой с уникальной решеткой.

Режим работы Михайловского сада в 2021 году

Стоимость билетов в Михайловский сад в 2021 году

Вход бесплатный.

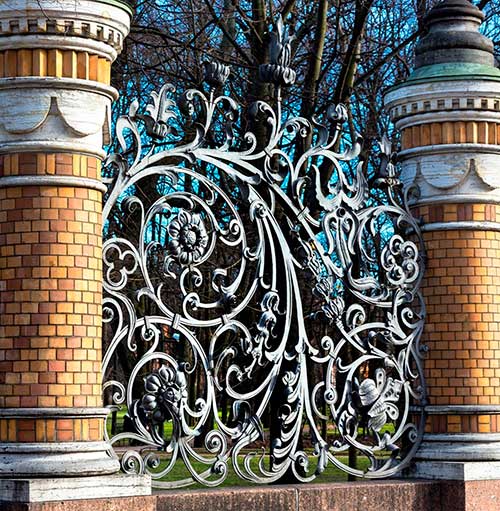

Решётка Михайловского сада

Кованая решетка Михайловского сада выглядит нежной и легкой, хотя выполнена из тяжелого металла. Цветы и узорчатые завитки словно контрастируют с массивными колоннами и основанием из красного кирпича. Ворота в Михайловский сад украшены изразцами с изображениями цветов и диковинных птиц.

Интересно, что автор этого прекрасного творения точно не известен, но полагают, что ограда была выполнена по замыслу архитектора Альфреда Парланда, создавшего также и Спас на крови. Строительство храма проходило в конце XIX — начале XX века на месте, где в 1881 году был убит император Александр II. Ограда также была установлена в это время. На ней установлена табличка, напоминающая об этом трагическом событии.

Ажурным рисунком решетки можно полюбоваться только со стороны храма Спаса на крови. Если Вы войдете в Михайловский сад со стороны Михайловского замка, то заметите, что ограда там намного проще.

Описание

Михайловский сад — это памятник ландшафтной архитектуры, созданный великим мастером Карлом Росси в 1825 году. В планировке сада сочетается два стиля: регулярный (французский) — по периметру сада и пейзажный (английский) — в центральной его части. Здесь множество лужаек и деревьев, пруд неправильной формы. В то же время мы встретим и элементы французского стиля — скульптуры, ровные газоны и клумбы с цветами. Площадь садовой зоны составляет 9,4 га.

Михайловский сад — это единственное место в Санкт-Петербурге, где сохранился стиль императорского сада. Не зря на его аллеях ежегодно проходит международный флористический фестиваль «Императорские сады России».

Обычно праздник проходит в период Белых ночей. В это время сотни композиций и арт-объектов из растений всевозможных цветов украшают просторы Михайловского сада, который становится зоной отдыха, развлечений и творчества. Здесь проходят выставки и различные культурные мероприятия.

В то же время в обычные дни Михайловский сад — одна из самых уютных и спокойных зеленых зон Санкт-Петербурга, место тишины и умиротворения. На его территории установлены скамейки, имеется детская площадка. Пожалуй, самое живописное место здесь — это пруд в английском стиле (неправильной формы) и чугунный мостик Росси. Как правило, здесь много чаек, а по водной глади неторопливо плавают утки.

Благодаря белому цвету и ажурному узору решетки, мостик выглядит нежным и легким. Это любимое место для фотосессий и, конечно, оно особенно популярно во время свадебных церемоний.

Рядом со спасом на крови какой дворец

Кованая ограда Михайловского сада со стороны храма-памятника Спас на Крови как часть уникального архитектурного ансамбля

Альфред Александрович Парланд создал в конце XIX–начале XX века удивительный по красоте архитектурный ансамбль в центре столицы империи, являющийся по сей день для петербуржцев и гостей города одним из любимых мест в Санкт-Петербурге. Как невозможно представить набережную канала Грибоедова без Спаса на Крови, так немыслим храм-памятник без ограды, которая не столько отделяет его от сада, сколько оформляет окружающее пространство в единое архитектурное целое. Именно решётка является связующим звеном между церковью и часовней-музеем. Часовня-музей была построена в 1906–1907 годах специально для хранения многочисленных пожертвованных предметов церковного искусства, присылаемых для строящегося мемориального памятника из разных губерний России, а также эскизов оформления, чертежей и планов здания (к примеру, живописных работ художника Виктора Михайловича Васнецова для мозаичных образов Спаса на Крови). К сожалению, личный архив архитектора, как и документы, находившиеся до 1918 года в часовне-музее, не сохранились. Но нет сомнения, что автором проекта, по которому была создана одна из красивейших железных решёток Санкт-Петербурга, был сам Альфред Александрович Парланд. Двадцать четыре года своей жизни он отдал строительству храма Воскресения Христова или, как его стали называть после открытия, Спаса на Крови, являясь не только его архитектором, инженером-строителем, но и декоратором.

Декоративное оформление здания происходило по проекту Парланда от 14 января 1897 года. В нём архитектор уделил большое внимание убранству стен: они сплошь покрыты иконографическими изображениями и орнаментами. Изучавший в Италии росписи стен и превосходно владевший техникой рисунка, Парланд сам составил планы и эскизы орнаментальных украшений в стиле московской архитектуры XVII века. Изумительные по изяществу гирлянды из листьев, цветов, фруктов не только отделяют одно иконописное изображение от другого, но и объединяют их в целостную картину, придают им стилевое единство. Растительный орнамент является организующим началом в декоративном убранстве церкви, присутствуя почти в каждой детали: от наверший иконостаса до дверей и люстр.

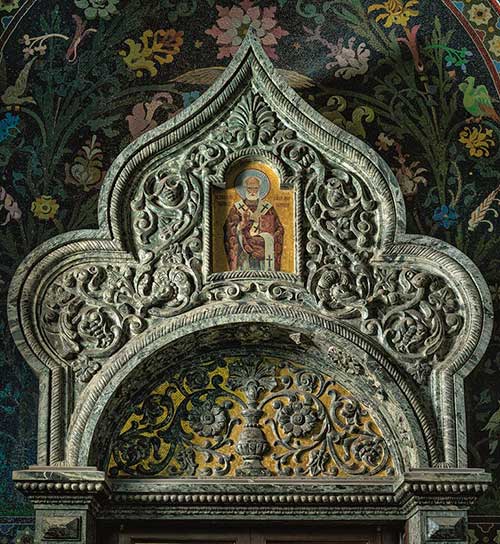

По эскизу Парланда Альфреда Александровича (1842–1919)

Фрагмент декоративного убранства храма Воскресения Христова

1900-е годы

Резьба по камню

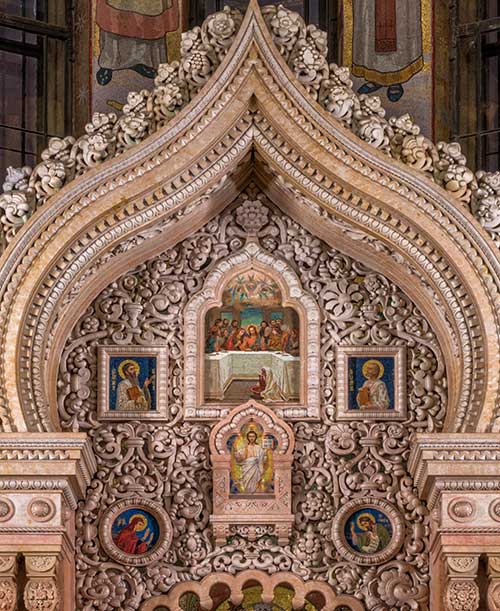

По эскизу Парланда Альфреда Александровича (1842–1919)

Фрагмент навершия иконостаса храма Воскресения Христова

1900-е годы

Итальянский мрамор, резьба

По эскизу Парланда Альфреда Александровича (1842–1919)

Фрагмент орнамента северного киота храма Воскресения Христова

1900-е годы

Резьба из орской яшмы на молочно-белом кварце

Изысканная решётка Михайловского сада со стороны храма-памятника Спас на Крови является неотъемлемым элементом уникального единого архитектурного ансамбля в центре Санкт-Петербурга. Как мемориальный памятник, построенный «в русском стиле» по желанию заказчика (императора Александра III) разительно отличается от зданий Петербурга, преимущественно выполненных в европейских стилях, так и железная решётка в стиле модерн выделяется на фоне строгих классических ограждений города, повторяя в витиеватых изгибах кованых деталей растительный орнамент, доминирующий в интерьере церкви. И как критиковали искусствоведы (впрочем, их имена история не сохранила) Спас на Крови, главное наследие Парланда, обвиняя зодчего в использовании «пряничных форм» в архитектуре и «кричащих красках» 10 в оформлении, так и ругали ограду. Но замысловатые цветы, созданные гением Парланда на бумаге и воплощённые в стали лучшими петербургскими мастерами по металлу, оказались революционным явлением для городской среды начала XX века. В решётке соединилось зарождающееся искусство модерна и русская архитектурная традиция орнаментации стен: только в данном случае поверхностью декорирования служит сама природа Михайловского сада, так как железные плавные линии, складывающиеся в хрупкие цветы, кажутся застывшими причудливыми формами на фоне живых деревьев. Творения Парланда выдержали испытание временем: даже спустя сто лет невозможно пройти мимо и не восхититься подлинными произведениями искусства — как архитектурным памятником, так и изумительной решёткой рядом с ним. Сложные по рисунку и исполнению кованые декоративные элементы, выполненные с неповторимым изяществом, свидетельствуют о таланте Альфреда Александровича Парланда как декоратора и об искусстве мастеров петербургского «Художественно-строительно-слесарного завода Карла Ивановича Винклера», создавших настоящий шедевр из металла и внесших большой вклад в архитектурное оформление одного из красивейших мест Петербурга.

Наталия Юрьевна Толмачева,

кандидат искусствоведения,

старший научный сотрудник

Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор»

Библиографический список:

По Санкт-Петербургу. От храма Спаса на Крови до Русского музея

7-ой отчет о путешествии по Санкт-Петербургу и его пригородам. Начало отчетов —ЗДЕСЬ.

В предыдущем отчете, я рассказал как осматривал Санкт-Петербург, о чем можно прочитать здесь — «По Санкт-Петербургу. От Смольного собора до Летнего сада.»

21 июля (пятница) — 3-й день путешествия (Часть 3).

Мы остановились перед выходом из Летнего сада со стороны Мойки — за которой вызвышался Михайловский замок.

Проходим по Набережной Мойки на запад (200 метров).

На нижнем фото — павильон-пристань, спроектированная Росси в Михайловском саду.

И видим вдали храм Спаса на крови.

В этом соборе я побывал перый раз с дочкой в 2006 году, но решил и сейчас его снова посетить. В большинстве путводителей и на туристических форумах — он представлен, как первый среди всех достопримечательностей Питера.

Это и музей и выдающийся памятник русской архитектуры.Храм Спаса на крови был возведен по указанию Александра Третьего и решению Синода, на том месте, где 1 марта 1881 года народоволец Гриневицкий смертельно ранил Александра Второго, которого в народе называли Царем-Освободителем за отмену крепостного права.

Очереди в кассу почти не было и через пять минут я уже входил в собор.

Цена за вход — 250 рублей. Время работы с 10.30 — 18.00. Выходной день — среда. Богослужение проводится по воскресным и праздничным дням с 07 часов, всенощная литургия в субботу с 18.00.

Собор расположен на берегу канала Грибоедова рядом с Михайловским садом. Высота храма составляет 81 метр. Это число символизирует год гибели царя. Вместимость собора 1600 человек.

Александр Третий объявляет конкурс на строительства храма сразу после смерти отца. Он должен был вобрать в себя черты русской архитектуры- церквей 16–17 века. Поэтому большое влияние на внешний облик храма оказала архитектура Собора Василия Блаженного в Москве.

Церковь строилась 24 года с 1883 по 1907 год. Собор находился на государственном содержании. Он не был приходским и не был рассчитан на массовые посещения.

В 1917 году прекратилось финансирование содержание собора, а в 1938 году принято решение о его разборке, но с началом Великой Отечественной войны стало не до этого. В соборе расположили морг во время Блокады, а после войны здесь хранились декорации Малого оперного театра.

С 1968 года храм был взят под охрану государства, а в 1997 году открыт для посещения

Поразителен интерьер собора, украшенный уральскими самоцветами и разноцветным мрамором.

Все стены, своды и столбы сплошь покрыты мозаикой общей площадью около 6000 квадратных метров. Смальтовые образа «Богоматерь с младенцем»,«Спаситель» на мраморном иконостасе по эскизам Васнецова пороизводят неизгладимое впечатление, хотя и нарушают общепринятые тогда каноны. Восстановление этих шедевров заняло больше времени, чем потребовалось на строительство.

Здесь фактически полное собрание русской мозаики того времени. В соборе мы видим богатую коллекцию самоцветов, ювелирной эмали, цветных изразцов выполненную лучшими мастерами. В создании украшения собора принимали участие мастера Екатеринбургской, Колыванской и Петергофской гранильных фабрик.

Мозаичая коллекция собора является одной из крупнейших в Европе.

Из всего многообразия мозаик необходимо отметить работы, выполненные по оригиналам художников Васнецова, Нестерова, Рябушкина, Харламова, Беляева.

Покидаем этот выдающийся собор и еще раз взглянем на него со стороны канала Грибоедова и удивляемся, что такую красоту хотели снести большевики.

С восточной стороны собора находится вход в Михайловский сад, который по размерам лишь немного уступает знаменитому Летнему саду.

В начале основания Санк-Петербурга на его территории находился деревянный дворец Екатерины Первой, потом здесь был дворец Елизаветы, но все они были разобраны.

В 1898 году сад становится доступен для всех, кроме солдат и собак, о чем гласила специально установленная табличка.

В 2001 году проведена полная реконструкция сада, который к этому времени находился в критическом состоянии.

К югу от Михайловского сада видим здание Михайловского дворца — он же Русский музей

Погода вдруг неожиданно испортилась и ударил сильный дождь, хорошо, что мой хостел находился в пяти минутах и я быстро до него добежал, где передохнул и немного зарядил фотоаппарат.

А затем я вернулся в Русский музей (фото здания я сделал, когда уже выходил из музея и видно, что погода снова стала прекрасной). В нем я также бывал неоднакратно, но мне снова очень хотелось его посетить.

Музей открыт в понедельник с 10.00–20.00.,вторник- выходной

четверг — с 13.00–21.00

среда, пятница, суббота и воскресенье с 10.00–18.00.

Цена билета — в Михайловский дворец и корпус Бенуа — 350 рублей.

Русский музей — является одним из самых больших музеев России, в котором находится коллекция из 400 тысяч экспонатов. Здесь собраны произведения всех основных направлений и школ русского изобразительного исскуства с 9 по 20 век!

Основные экспозиции размещены в Михайловском дворце и корпусе Бенуа (которые я и посетил).

Русский музей был открыт в 1898 году указом Николая Второго в честь его отца — Александра Третьего и это был первый в России государственный музей русского изобразительного искусства. Основу коллекции составили 80 картин из Эрмитажа, 120 картин из Академии художеств и 200 из загородных царских дворцов.

Сам же Михайловский дворец был построен еще в 1825 годуархитектором Росси, тогда о музеи никто и не думал, а строился он для младшего сына императора Павла Первого — Михаила Павловича и его семьи.

Позже дворец был выкуплен и передан «Русскому музею Александра Третьего». Это было его официальное название до 1917 года.

Уже к 1914 году здания Михайловского дворца стало не хватать и в 1917 году по проекту Бенуа было построено новое здание на канале Грибоедова, получившие имя мастера. Сейчас на первом этаже корпуса Бенуа представлены произведения Советского периода, а на втором — произведения второй половины 19 века и начала 20 века.

Начинаем осмотр Михайловского дворца с парадной лестницы

Петр Первый — работы Мари Колло — ученицы Фальконе, которая приехала с ним в Петербург в 1782 году для создания Медного всадника. Фальконе никак не удавалось создать модель головы Петра для памятника и Колло желая помочь учителю сделала это за одну ночь.

Поднимаемся на второй этаж и первые залы — посвящены древнерусскому искусству. Это одни из самых ценных предметов коллекции Русского музея!

Святой Дмитрий Солунский. 15 век. Псков. Из Варваринской церкви.

Далее идут скульптуры важных деятелей Росссии и императоров.

И.Витали (1794–1855). Портрет А. Д. Меньшиков. 1849.

Б. К. Растрелли.(1679–1744) Анна Иоанновна с арапчонком.1741.

Спас на Крови

Ежедневно с 10:00 до 18:00, ср – выходной.

Вечерние программы музея: с 18:00 до 21:30 (с 1 мая по 30 сентября, выходной день – среда).

Спас на крови (Храм Воскресения Христова) в Санкт-Петербурге — православный мемориальный храм-музей, воздвигнутый на месте покушения на российского императора Александра II Освободителя. Этот действующий девятиглавый собор, вмещающий 1600 человек, является символом города и одной из главных его достопримечательностей.

История храма Воскресения Христова

1 марта 1881 года Александр II был смертельно ранен при взрыве бомбы, брошенной народовольцем Игнатием Гриневицким. После смерти императора депутаты Городской думы обратились к Александру III с просьбой увековечить память погибшего, в результате чего началось строительство церкви Спас на Крови.

Авторами проекта выступили архитектор Альфред Парланд и настоятель Троице-Сергиевой пустыни архимандрит Игнатий (Иван Малышев). Они создали собор в «истинно русском стиле», сохранив место трагедии внутри храма. Фрагмент решетки канала, несколько плит и булыжников, обагренных кровью Александра II, составляют композицию, скрытую сенью, которую можно увидеть при посещении храма.

Торжественная закладка церкви состоялась 6 октября 1883 года. Строительство с применением передовых для своего времени инженерно-строительных технологий продолжалось 24 года. Освящение собора состоялось 19 августа 1907 года.

Архитектура собора

Спас на Крови в Санкт-Петербурге — это уникальный памятник русской церковной архитектуры, сочетающий в себе стили московского и ярославского зодчества XVI — XVII веков. Его высота достигает 81 метра.

Основу композиции собора составляет компактный пятиглавый объем, завершенный с восточной стороны тремя полуциркульными апсидами, а с западной — массивной столпообразной колокольней. Восьмигранный шатер является местом центральной главы. Пять центральных глав покрыты цветной эмалью по медным листам, а небольшие луковичные главки и центральная глава Спаса на крови имеют традиционное золоченое покрытие. Благодаря этим деталям храм Воскресения Христова, часто сравнивают с московским храмом Василия Блаженного.

Для строительства был использован красно-коричневый кирпич, а стены украшены ярким сложным декором. В цокольной части стен храма размещены 20 гранитных досок, рассказывающих о деяниях Александра II как царя-реформатора и царя-освободителя. На нижнем ярусе колокольни располагаются 134 герба российских областей и губерний, жители которых пожертвовали средства на строительство храма.

Спас на Крови на панорамах Google: внешнее убранство

Интерьер и мозаика Спаса на Крови в Санкт-Петербурге

Собор Воскресения Христова является крупнейшим памятником русского мозаичного искусства. Его коллекция считается крупнейшей в Европе. Площадь поверхностей, украшенных мозаикой, превышает 7000 кв. м. Для ее создания использованы уральские и алтайские поделочные камни, цветной итальянский мрамор и тысячи самоцветов.

Мозаикой украшены не только стены и колонны храма, пол собора, выполненный из мрамора, представляет собой 45 мозаичных ковров, узоры на которых не повторяются.

Иконостас Спаса на Крови славится уникальным цветовым подбором мрамора: градация коричневых оттенков напоминает резьбу по дереву. Мозаика для украшения храма производилась в мастерской В. А. Фролова, а эскизы для нее создавали более 30 художников, среди которых В. М. Васнецов, В. В. Беляев и Н. Н. Харламов.

Убранство храма сильно пострадало после его закрытия в 1930 году, в течение 50 лет памятник не отапливали и использовали в качестве склада для театральных декораций. Реконструкция началась лишь в 1977 году и продолжалась до 1995 года.

Спас на Крови на панорамах Google: интерьер

Режим работы Спаса на Крови

Расписание богослужений в храме Воскресения Христова (Спас на крови)

Цены на билеты в храм Спас на Крови в Санкт-Петербурге в 2021 году

Экскурсионное обслуживание на русском языке:

Экскурсионное обслуживание на иностранном языке:

Билеты и аудиоэкскурсии

Тематические экскурсии

Лица, имеющие право на бесплатное посещение музея:

Правила посещения Спаса на Крови в Санкт-Петербурге

В храме запрещено:

Как добраться

Спас на Крови находится в историческом центре города по адресу: Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2б, литер А.

До храма очень легко добраться на общественном транспорте. Самым удобным вариантом является поездка на метро (линия 2). От станции «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) необходимо пройти всего около 7 минут.

Маршрут от ст. «Невский проспект» до собора на карте — Google Maps

Также можно добраться до Спаса на Крови на автобусах: № 3, 7, 22, 24, 27, 191 (ост. «Невский проспект») и троллейбусах: № 1, 5, 7, 10, 11, 22 (ост «Невский проспект»).

Чтобы заказать такси воспользуйтесь мобильными приложениями: Яндекс.Такси, Maxim, Uber или Gett.

Если арендовать автомобиль, то дорога от аэропорта Пулково займет около 40 минут.

Маршрут от аэропорта до собора Спас на Крови на карте — Google Maps

Спас на Крови внутри: видео

Спас на Крови с высоты: видео