ржев река какая протекает

И быша вьрху ВълзЪ; осЪле (основал)

Святослав Рьжевку, городьць Мьстиславль

Новгородская первая летопись старшего и

младшего изводов. — М.-Л., 1950. — С. 49-59.

под 1216 г.

а) Википедия/Ржев (ст. сокращена)

Ржев (ранее: Ржев Володимиров, Ржевка, Ржов) — город в Ржевском районе Тверской обл., первый по течению город на Волге в 200 км от истока. Основание Ржева историческая литература относит к середине XII века, хотя в Новгородской уставной грамоте встречается его упоминание под 1019 годом (. ). Летописи именуют этот город как Ржева Володимирова, Ржевка и Ржов.

2) Применение топонима и фамилии в старорусских актах

а) Национальный корпус русского языка

* Степенная книга («Книга Степенная царского родословия»). 1-я степень [Владимир I Святославич] (1560-1563): «Егда же святый Андрей пребывая въ Херсони и слыша, яко близь есть ту устіе Дн;пра реки, иже течетъ треми усты на полуденіе въ море Понтійское изъ Волоковскаго леса Ржевскія области, иже Ржева именуется Владимирова».

* Жалованная тарханная грамота в. кн. Василия Ивановича Иос.-Вол. монастыря иг. Даниилу на закупку соли (1518.09.10): «А нашы таможники и пошлинники и нашых наместников волотцкие и ржевские и дегунинские с тое с их соли тамги и пошлин никоторых не емлют».

* Жалованная тарханная и несудимая грамота в. кн. Василия III Ивановича Иос.-Вол. монастыря иг. Иосифу на слободку Тимофеевскую и дер. Медведково в Кличанск. вол. Ржевск. у (1515.02.17): «А прав ли будет, виноват ли манастырской человек, и он в правде и в вине игумену Иосифу з братьею или их приказщику, а наши наместници ржевские и волостели кличенские и их тиуни в правого ни в виноватого не вступаются».

* Разрядная книга 1475–1598 гг. Разряды 1512–1598 гг. (1512-1598): «И по литовским вестем, что пришол король ко Пскову, а Хриштон и Филон пришли на бельские и на ржевские места, и [о]кольничему князю Дмитрею Хворостинину велено итти в Новгород».

* Разрядная книга 1475–1598 гг. Разряды 1512–1598 гг. (1512-1598): » <л. 406>Да которым воеводам велено быти по ржевскому розряду: ис Пронска князю Василью Ростовскому, а збирати ему резанцов; с Орла князю Михаилу Туренину, а збирать орлян; и будет во Ржеву не ушли, и им быти в сходе в болшом полку с воеводою со князем Михаилом Ростовским».

* Никоновская летопись (1176–1362 гг.) (1526-1530): «Князю же Михаилу Ярославичю Тверскому тогда сущу во Орде, и послаша къ великому князю Юрью Даниловичю на Москву; онъ же посла тайно ко князю Феодору Ржевскому, да идетъ въ Новъгородъ».

б) Русские географические справочники XVII в.;

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVII/.

3) Топография

* Карта частей Московского, Тверского, Калужского и других наместничеств 1787 г.; http://www.etomesto.ru/map-atlas_1787_moskva/

* Карта Менде Тверской губернии 1848-53 гг. Подробно показан Ржевъ и река Волга до истока.

* Карта верховьев Волги в Осташковском и Холмских уездах 1895 г.; http://www.etomesto.ru/map-tver_verhovia-volgi-1/

* Карта РККА O-36 (В) • 1 км. Новгородская, Псковская и Тверская обл. 1923-41 гг.; http://www.etomesto.ru/map-rkka_o-36-v/

а) Лингвисты XIX века выявили, что ряд букв иврита при передаче библейских имен и терминов на русский язык претерпевали фонетические изменения (заменялись другими звуками, буквами); см. ЕЭБЕ, ст. «Алфавит сравнительный». Однако, для русских букв отсутствующих в иврите: Ж, Ч, Щ, объяснения не приведены.

ЭСБЕ/Буква Ж в русском языке

«Является новой буквой кириллицы, не имевшейся в греческой азбуке — источнике кириллицы. Знак Ж был изобретен уже составителями славянской азбуки, но его происхождение и отношение к другим каким-либо алфавитам неясно; несомненно только его сходство с глаголическим соответственным знаком. В настоящее время знак Ж означает собой согласный звонкий переднеязычный спирант, соответствующий франц. j в jamais и т. д. Параллельный глухой согласный — Ш».

в) В старорусском языке часто вместо Ж использовали букву Ш, примеры можно найти в Национальном корпусе русского языка: «ложка-лошка, муж-муш, нош-нож»; чередование Ж-Ш очевидно существовало и в более ранний период.

Ряд терминов русского языка имеющих букву Ж, при замене Ж на букву Ш, становятся тождественными библейским терминам (понятными), их можно интерпретировать близко к истине; например:

* Жел+ати, желание = ивр. ШААЛ спрашивать, желать, желание.

* Желвак, ж.л.в.к. (ж-ш) = ивр., арам. Ш.Л.В.К., с огласовками ШИЛБЕК волдырь, пузырь; ШИЛБЕК вызывать волдырь, волдырь; ШЕЛБУК волдырь, пузырь; арамейский и талмудический медицинский термин.

* Жена = наоборот аНеЖ = аНеШ (ж-ш) = без гласных Н.Ш. = иврит Н.Ш.Й., НЕШЕЙ жена, женщина, лицо женского пола; множест. число НАШИМ.

* Жмур, жмурить (ж-ш) = ивр. ШМУРА веко; образовано от корня ШАМАР сторожить, стеречь, хранить, охранять, в современном иврите – ШМУРА ресница.

* Жечь = наоборот ЬЧ+ЕЖ (ж-ш) = ивр. ЕШ огонь, пламя, солнечный жар.

* Фатеж (город) = Ф.Т. Ж. = наоборот Ж.Т.Ф. (ж-ш) = Ш.Т.Ф. = ивр. ШАТАФ смывать, размывать, течь, переполнять; ШЕТЕФ течение, поток, разлив рек, наводнение (топография города).

* Ржа (ржавчина, красный оксид железа) = слово прочитано наоборот, корень а.Ж.Р. = Ш.Р. (ж-ш) = ивр. Ш.Ш.Р., ШАШЕР красная краска.

У нас появилось философское, логическое и лексическое основание, при транслитерации (передача слов другим алфавитом) некоторых еврейских терминов на русский язык, буква иврита ШИН (Ш) могла передаваться буквой Ж, произношение букв Ж-Ш очень близко.

5) Обобщение и вывод

6) Терминология иврита и библейский образ

русск. Р.Ь.Ж. = Р.х(знак без звука).Ш. (ж=ш). Напишим слово буквами иврита вместо русских знаков = ивр. Р. (реш, звук Р) + алеф (буква без звука) + Ш (шин, звук Ш), понятия русского языка и иврита тождествены.

Корень образует много значений: глава (первенствующее лицо), вождь, начальник, разветвление, рукав реки, поток (реки), краеугольный камень, верх, верхний конец, начало, исток реки; также по некоторым комментариям племя скифов (жители севера, византийцы их отождествляли с Русью).

б) Библейский образ

* Примечание

В России более 45 топонимов начинающихся с корня РЖ (Ржевка, Ржавки, Ржаница, Ржавец и т.д.), скорее всего с большинство их с топонимом Ржев не имеют общего, образованы от других корней иврита.

Ржев река какая протекает

Ржев (ранее: Ржев Володимиров, Ржевка, Ржов) — город (с 1216) в России, административный центр Ржевского района Тверской области. В состав района не входит.

«Город воинской славы» (2007), награждён орденом Отечественной войны I степени (1978).

Население — 60 334 чел. (2015), площадь города — 56,17 км².

География

Ржев является первым по течению городом на Волге (находится в 200 км от её истока), в 117 км от Твери. Волга разделяет город на два исторических района — Советскую и Красноармейскую стороны. Кроме того, на территории города протекают ещё три реки: Холынка, Серебрянка и Большая Лоча.

Ржев — крупный транспортный узел: здесь пересекаются железные дороги Москва — Рига и Мурманск — Новороссийск, в 1 км от южной границы города проходит автомагистраль М9 «Балтия».

История

Средние века

Основание Ржева историческая литература относит к середине XII века, хотя в Новгородской уставной грамоте встречается его упоминание под 1019 годом. Летописи именуют этот город как Ржева Володимирова, Ржевка и Ржов.

До середины XII века Ржев входил в состав смоленских земель, что подтверждается уставной грамотой Ростислава Мстиславича, князя Смоленского, за 1150 год (первое официальное упоминание о городе в письменном источнике). От князя Ростислава Ржев переходит к его сыну Мстиславу Храброму, а от того к Мстиславу Мстиславичу Удатному. С ним связано летописное свидетельство о событиях 1216 года, где город был назван «Ржева, город Мстиславль на верхе», то есть находящийся в верховьях Волги. В тот год владимиро-суздальский князь Святослав Всеволодович осадил Ржев. Мстислав Удатный вместе с братом Владимиром Псковским выступил на помощь осаждённому городу и освободил его. В. Л. Янин составил подробное описание географии Ржевской земли, принадлежавшей в этот период потомкам Мстислава Храброго и входившей в состав Торопецкого княжества.

Долгое время святым покровителем города Ржева почитался князь Владимир, похороненный с женой Агриппиной в Успенском кафедральном соборе. Ещё в начале XX века каждый житель города мог рассказать легенду о защитнике Ржева князе Владимире: «Каждый раз, когда враги подходили к крепостным стенам, на крутом волжском берегу на белом коне возникал безмолвный воин-князь Владимир. И каждый раз по взмаху его руки враги бежали от города. Каждую ночь князь дозором обходил свой город, и каждый вечер горожане у стены ставили новую пару сапог. Множество новых сапог износил князь, но однажды поленились горожане или забыли поставить новые княжеские сапоги… С той поры осерчал князь на своих подданных и покинул город».

В XVIII веке местное почитание распоряжением церковного начальства было прекращено, в частности из-за того, что местное предание не сохранило никаких сведений о кн. Владимире. Но как показал академик Е.Е. Голубинский, речь идёт о Владимире Мстиславиче Псковском. Общецерковное почитание св. благоверных князя Владимира и княгини Агриппины было установлено в 70-е годы XX века.

Выгодное географическое положение создавало прекрасные условия для развития торговли. Но близость к западным рубежам русских земель придавала городу важное оборонное значение. На протяжении XIII-XIV веков жизнь города-крепости была весьма нелёгкой. Владевший Ржевом становился обладателем и мощной крепости и части важного торгового пути. За город шла упорная борьба.

С середины XIII века Ржевское княжество входило во владения московского князя в числе удельных городов. Тверские и новгородские князья, чьи владения подступали непосредственно к Ржеву, не раз пытались отнять его у Москвы. В XIV веке за город развернулась борьба между Москвой и Литвой, и несколько раз он переходил из рук в руки. В 1356 году Ржев был захвачен литовцами, но через два года отбит войсками великого князя Ивана II Красного. В 1359 году Ржев на девять лет оказался вновь во владении Литвы, и лишь в 1368 году Москва опять присоединяет его к своим землям. В 1376 году Ржев упоминается опять как литовское владение, а участие ржевской рати в походе Дмитрия Донского на Новгород в 1386 году указывает о принадлежности города в то время Москве.

В дальнейшем Ржев ещё много раз менял владетелей, будучи хорошей «разменной монетой» в политических играх князей. Так, по договору 1390 году между князем Василием I и Владимиром Андреевичем Серпуховским Ржев отошёл последнему. В начале XV века Василий I меняет у Владимира Серпуховского Ржев на Углич, возводит в городе новые укрепления и отдаёт его «в кормление» литовскому князю Свидригайле Ольгердовичу, перешедшему на сторону Москвы. В начале 40-х годов XV века город принадлежал Дмитрию Шемяке. Во время борьбы за московский престол великий князь Василий II, ослеплённый Дмитрием Шемякой и скрывавшийся от него в Твери, дарит Ржев князю Борису Тверскому. Но жителям Ржева пришёлся не по нраву князь Борис, и они взбунтовались. Борису пришлось силой доказывать своё право на власть. После многодневной осады Ржев был взят тверским князем. Произошло это в 1446 году, а через два года Ржев опять захватила Литва. По мирному договору 1449 года Литвы с Тверью город был возвращён тверскому князю. С его смертью Ржев, который Волга делила на две части, был поделён между двумя его сыновьями, и только в 1521 году по причине бездетности их потомков этот многострадальный город окончательно отошёл великому московскому князю.

Новое время

Москва придавала Ржеву большое значение как крепости, охранявшей её западные границы от польско-литовского вторжения. В Смутное время в Ржеве бывали самозванцы, поляки, шведы. Первого самозванца жители Ржева поддерживали, «предались тени Лжедмитрия», как видно из летописи. С поляками Лисовского они вели активную борьбу. Осаждённый поляками город под командованием боярина Фёдора Шереметева оказал врагам достойный отпор, хотя сам очень пострадал, а многие его защитники погибли. С изгнанием поляков город начинает восстанавливаться. Границы Руси отодвигаются от Ржева, но ещё несколько десятилетий он продолжает оставаться надёжной тыловой базой и крепостью. При первых Романовых в крепости Ржева сохраняется большой гарнизон, сам город остаётся сборным пунктом дворянского ополчения и стрелецких полков во время военных действий.

Возрастает и экономическое значение Ржева. Поток обозов с товарами по радиально расположенным от города большакам (большим дорогам) и караванов судов по Волге возрастает с каждым годом. Важнейшим промыслом Ржева становится извозный, а одной из главный фигур экономической жизни Ржева делается ямщик. Всё больше строится в городе постоялых дворов. К концу XVII века на торговой стороне начинают возводиться каменные строения, на берегу Волги встают новые пристани и склады. К началу XVIII века Ржев выдвигается в число значительных торгово-промышленных центров Российской империи.

Согласно административному делению в течение XVIII века Ржев был приписан вначале к Ингерманландской губернии, затем стал городом Тверской провинции Новгородской губернии, а в 1775 году — уездным городом Тверского наместничества. К середине века здесь работали 25 заводов и фабрик, на базе местного сырья работали маслобойная, льнообрабатывающая, лесопильная, кожевенная, кирпичная мануфактуры. На строительство Санкт-Петербурга ежегодно поставлялось множество рабочих инструментов, дерева и кожи, для флота здесь ткали парусное полотно, вили верёвки и канаты. Из западных губерний и с Украины в Ржев доставляли хлеб и другие продовольственные товары, а из Ржева они уходили в новую столицу. В течение лета более 100 барок, а зимой до 7 тысяч обозов развозили товары в другие города России. На торговой площади Ржева, где стоял гостиный двор со 105 каменными лавками, ежегодно проходили две ярмарки — Сборная и Петровская. Из окрестных сёл и деревень в город приходило до 8 тысяч человек для работы на многочисленных пристанях и предприятиях грузчиками, трепачами льна и пеньки, бурлаками и лоцманами.

Экономические изменения никак не повлияли на жизненный уклад горожан. Наоборот, новшества в быту, связанные с реформами Петра I, в Ржеве были встречены неодобрительно. «Дела Петровы ещё дела антихристовы», — говорили купцы-старообрядцы, которых в городе было немало. Всё, что нарушало старый порядок, вызывало бурное противодействие, даже новый план городских властей по благоустройству и расширению улиц привёл к бунту. В Ржеве, разделённом рекой на 2 части, со времён церковного раскола исторически сложились два религиозных центра. На правой, Князь-Дмитровской, стороне «правили» купцы-старообрядцы. На левой, Князь-Фёдоровской, — никонианцы, сторонники Никона. Соперничество между ними носило крайне враждебный характер, и часто в разговорах звучало «наша сторона» или «та сторона». Ржев можно было назвать старообрядческим городом: по данным о распространении старообрядчества в Тверской губернии в XVIII—XIX веках их «основным местным центром был город Ржев, где из общего числа старообрядцев губернии 7775 человек, проживало 6416». Влиятельное купечество с его капиталами, большинство которого было старообрядцами, обеспечивало себе большой вес и экономическое господство в городе.

В 1870-х годах Ржев среди городов Тверской губернии был наиболее значительным торговым пунктом после самой Твери; в нём проживало свыше 30 000 жителей. С прокладкой железных дорог торговое значение города упало, весьма развитые прежде льнотрепальное и пенькопрядильное производства сократились. В 1890 году в городе насчитывалось 21 397 жителей, среди которых более 50 % составляли старообрядцы (в основном беспоповского толка). В 1896 году имелось 27 фабрик и заводов. Главными предметами торговли выступали хлеб, лён и пенька.

Ржев был один из первых городов, где появилась почтовая связь: с 1866 года здесь была своя земская почта, выпускались ржевские конверты и марки. Почта была конной, уходила из города по четвергам и воскресеньям со скоростью 40 вёрст в сутки. Много лет Ржев называли «голубиным городом». В городе было множество голубятников и голубей. В результате скрещивания и отбора были выведены породы голубей получившие названия «ржевской»: Ржевский ленточный турман, Ржевская чайка.

29 октября (11 ноября) 1917 года в Ржеве Совет рабочих депутатов создал Военно-революционный комитет и провозгласил установление в городе Советской власти (утвердилась в середине декабря). Генеральный план и схема планировки Ржева была разработана в 1927 году архитектором-градостроителем А. П. Иваницким.

Новейшее время

До Великой Отечественной войны население города составляло 56 тыс. человек. В результате боевых действий в 1941—1943 годах за 17 месяцев оккупации Ржев был разрушен до основания. Из 20 тыс. человек, оказавшихся в оккупации в Ржеве, и приблизительно стольких же в районе, в день освобождения — 3 марта 1943 года — в городе осталось 150, вместе с районом — 362. Из 5 443 жилых домов Ржева уцелело лишь 297. Общий материальный ущерб, нанесённый оккупантами городу и району, по определению Чрезвычайной Государственной комиссии составил полтора миллиарда рублей. По оценке участника этих событий, маршала Советского Союза В. Г. Куликова, в Ржевской битве общие потери Красной Армии составили свыше 1 млн человек. После войны город был отстроен заново. Яркое художественное воплощение Ржевская битва нашла в «ржевской прозе» писателя Вячеслава Кондратьева, стихотворении Александра Трифоновича Твардовского «Я убит подо Ржевом», в стихотворении «Бесы» Михаила Матусовского, песне Михаила Ножкина «Под Ржевом».

Достопримечательности

Памятники

Памятники тематические

Памятники знаменитым людям

Музеи

Режим работы: 09:00 — 17:00, обед 12:00 — 13:00. Вход свободный.

Посещение только с экскурсиями.

Известные уроженцы

В городе родились Герои Советского Союза:

Ржев в искусстве

Имя Ржева в топонимах

В Москве, в честь Ржевской иконы Божией матери, названы Большой и Малый Ржевские переулки.

Рижский вокзал в Москве с 1942 по 1946 год назывался «Ржевским», железнодорожная платформа пригородного сообщения расположенная рядом с ним, по сей день носит название Ржевская.

На какой реке стоит город Ржев? (5 букв)

Другие варианты определений к слову :

1. Какая река состоит из животного и меры земли?

3. Река, которая течёт «издалека долго».

5. Эта река образует крупнейшую в Европе дельту.

6. Первый в стране музей речного флота был создан в 1921 году в Саратове и освещал историю судоходства по этой реке.

7. Разделённые этой рекой горы Серная и Тип-Тяв образуют красивые Жигулёвские ворота.

8. Эту реку советская песня называла «красавицей народной».

9. Какую реку в одной из своих песен воспевала Людмила Зыкина?

10. На какой реке происходила часть сражений Сталинградской битвы?

12. На берегах этой российской реки стоят четыре города-миллионера.

15. По какой реке тащат за собой баржу бурлаки с картины Ильи Репина?

22. Устье какой российской реки, впадающей в море, находится на 28 м ниже уровня Мирового океана?

23. Название этой реки первоначально, собственно говоря, означало влагу.

24. Какие машины предпочитал угонять Юрий Деточкин?

27. Она снималась в фильмах «Берегись автомобиля», «Три тополя на Плющихе» и «Бриллиантовая рука», а вот в дважды одноимённом с ней фильме не снималась.

28. В старину говорили, что у неё три слома: под Казанью, под Самарой и под Царицыном.

29. Детство Николая Некрасова прошло в отцовской деревне Грешнёво, и эту реку поэт называл своей «колыбелью», хоть и родился в украинском Немирове.

31. Картина Михаила Константиновича Клодта «. под Симбирском».

32. Российская актриса, исполнившая роль Галины Рыбкиной в телесериале «Татьянин день».

37. Именно её изобразили Братья Григорий и Никанор Чернецовы на своей картине, имеющей длину 746 метров.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА

ОДНОКЛАССНИКИ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ: РЖЕВСКОЕ ДИВО

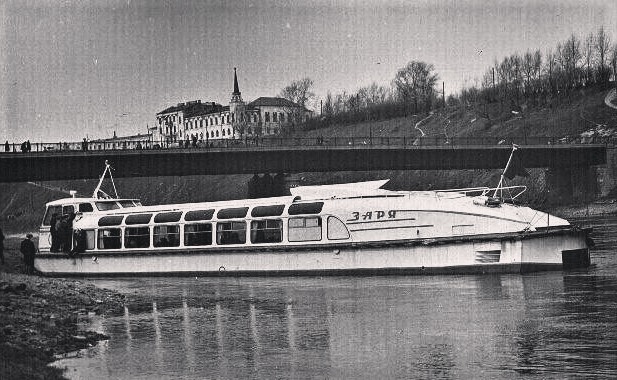

«О, Волга. Колыбель моя!» – эти некрасовские слова повторяются многократно уже полтора века. Великая русская река проделывает долгий путь в 3530 километров. На её берегах располагается множество городов. В большинстве энциклопедий и справочников идёт речь о том, что Ржев – первый город на Волге, откуда начинается волжское судоходство. Конечно, эти сведения несколько устарели. Ещё до Великой Отечественной войны по Волге ходили пароходы, после войны – суда на подводных крыльях. Но современная река на нашей территории судоходной уже не является. Тем не менее, Ржев уже восемь веков носит гордое название – первый волжский город.

И ПОИЛИЦА, И КОРМИЛИЦА

На протяжении многих столетий и даже тысячелетий Волга была подлинной кормилицей местных жителей. Как утверждал Павел Фёдорович Симсон, директор и преподаватель Ржевской мужской гимназии, первые поселения на берегах Верхней Волги возникли 8-10 тысяч лет назад, ещё в каменном веке.

А теперь поговорим о Волге-поилице. Известно, что древние племена селились на берегах рек и озёр. Это было очень удобно: питьевая вода всегда была рядом. В «Генеральном соображении по Тверской губернии», документе XVIII века, утверждалось: вода в Волге очень «здоровая» (надо понимать, что она была чистейшей, «живой»). Известный писатель и поэт Фёдор Николаевич Глинка побывал в Ржеве в 1810 году. Он подробно описал и сам город, и его обитателей. В своей книге «Записки русского офицера» Ф.Н. Глинка в буквальном смысле пропел оду великой русской реке: «Наконец, река священная в мире – Волга – открылась перед нами… Признаться, я, как ребёнок, с жадностью бросился к реке, схватил в горсть светлой воды и утолил ею не столько жажду, сколько желание напиться волжской воды. Я пивал воду в Дунае, Днепре, Днестре, в Висле и в Буге, но волжская вода показалась мне вкуснее всех этих вод…».

Нельзя не отметить и ещё одно особое обстоятельство. Ржевитяне были удивительными любителями чая. Причём пили они и «заморский» чай, привезённый купцами из дальних стран, и местный, который заваривали на плодах шиповника и иван-чае. Воду брали только из Волги. Была в Ржеве и уникальная профессия – водоноска. Именно женщины с коромыслами на плечах разносили воду по домам ржевитян. Художник А.П. Шведов, живший в нашем городе в первой половине XX века, даже написал картину «Ржевские водоноски», которая впоследствии была представлена на почтовой открытке.

ВОЛГА – ВЕЛИКАЯ ДОРОГА

Ф.Н. Глинка в своём сочинении о Ржеве рассказывает и о судах, которые в большом количестве стояли у волжских берегов. Да, Волга была одной из главных водных артерий страны. Вся торговля была связана с ней вплоть до середины XIX столетия.

Ржевитяне своими силами строили барки. Длина этого судна составляла 36 метров, ширина – 8 метров. А.Н. Островский в «Дневнике путешествия по Волге» их неоднократно упоминал. Скажем, у купца Берсеньева стояли «на довольствии» 12 барок. Полубарки были в длину 26 метров. Использовались также чёрные лодки – их называли «ржевки». По Волге сплавляли с верховьев лес. Огромные плоты плыли по реке, доставляя древесину в другие районы. Вниз по Волге спускаться было довольно легко, а вот поднимать суда вверх приходилось с неимоверным трудом. В этом случае использовался труд бурлаков, которые, впрягаясь в ремни, фактически тащили суда с товаром на себе. Существовала в то время и особая дорога (или тропа), которая называлась «бичевник». Современное здание Ржевского краеведческого музея так и называлось – «дом на бичевнике». Потом по Волге стали ходить пассажирские пароходы. Ржевитяне могли на них доплыть вплоть до Астрахани. Любопытно, что когда на одном из местных заводов освоили выпуск лодочных моторов, Волга буквально ожила. Какие соревнования проходили в Ржеве, сколько мастеров водно-моторного спорта удалось воспитать.

МЫ С ТОБОЙ – ДВА БЕРЕГА...

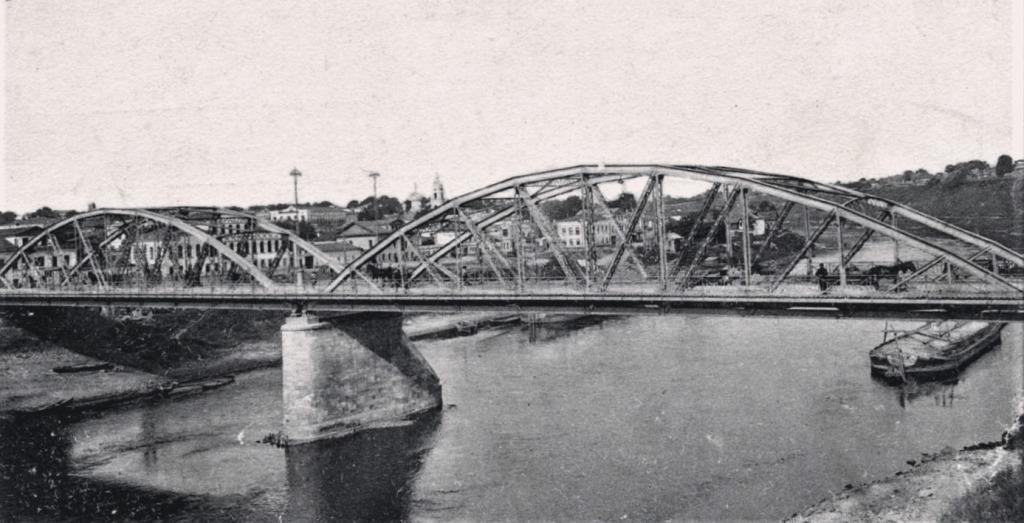

А как же народ перебирался с одного берега на другой? Зимой, понятное дело, – по льду. А в другие времена года? Конечно, первым средством перевоза стали обычные лодки. Многие ржевитяне помнят о том, как за две копейки их перевозили с одного берега Волги на другой. И таких перевозов в городе было несколько. Но порой требовалось переправлять и более значительные грузы. Тогда были устроены паромы, с помощью которых перевозили животных, телеги, сани, другие крупные предметы. Позже появились плашкоутные мосты. В. Песков в конце XX века красочно описал паром на реке у деревни Сытьково. После прохождения льда на воду спускали лодки, на них укладывали доски, и всё – мост готов. Но и такие сооружения со временем перестали удовлетворять ржевитян.

В 1957 году в городе возвели мостовое сооружение из железобетона. Железнодорожный мост взорвался от детонации, но после освобождения он также был восстановлен. А в 1984 году первый секретарь обкома партии П.А. Леонов открыл в Ржеве Новый мост, который на сегодняшний день уже пережил серьёзную реконструкцию. Обо всём этом и многом другом читатели могут узнать из книги ржевских краеведов О.А. и Н.Г. Драновых – «Ржевские мосты и мостики». Война оставила страшный след в нашей общей истории. Волга фактически превратилась в поле боя. На её льду погибали наши воины – так великая русская река становилась большой братской могилой. Вот как писал поэт Сергей Островой о немецком солдате в Ржеве:

Он хочет нашей волжскою водою

Омыть свои тупые сапоги.

Однако враг был бесславно изгнан с нашей родной земли.

ЖЕМЧУГ, КУПАНИЕ И ПРОЧЕЕ

Волга была местом, где добывали речной жемчуг (он образуется при попадании инородного тела в раковину некоторых пресноводных моллюсков), который также именовали «перловица». Говорят, что только честные и порядочные люди могли добывать жемчуг со дна Волги. Ржевские модницы носили жемчужные ряски (головные уборы) и украшения из речного жемчуга. На многих портретах можно увидеть эти великолепные украшения.

Конечно, в Волге и в старину купались, и сейчас купаются. Сотни жителей и гостей города в жаркие дни высыпают на реку. Некоторые ржевитяне (например, семья трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина) совершали заплывы из-за города вплоть до его центра. В последнее время много говорят о необходимости построить городской пляж. Но, как говорится, воз и ныне там.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.