с каким деревом работал эрьзя

Степан Эрьзя

Главное

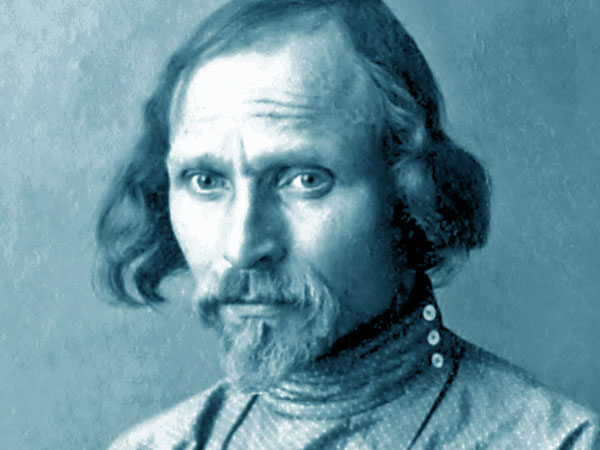

Степан Дмитриевич Эрьзя (настоящая фамилия — Нефёдов) — российский и советский художник, ваятель, мастер скульптуры из дерева, представитель стиля модерн. Псевдоним отражает принадлежность художника к этнической группе эрзя (эрьзя) в составе мордовских народов.

История

Степан Нефёдов родился 8 ноября 1876 года в селе Баево Алатырского уезда Симбирской губернии. Его родители — Дмитрий и Мария Нефёдовы — были крестьянами и принадлежали к марийской народности эрьзя. Окончил церковно-приходскую школу в с. Алтышеве. В 1892 году семья переехала в Алатырь. Первые уроки изобразительного искусства Степан получил в иконописных мастерских Алатыря и Казани, где занимался росписью церквей приволжских сел и городов.

В 1901 году Степан Нефёдов переехал в Москву и поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1903 году молодой художник перевелся на отделение скульптуры, где преподавали Сергей Волнухин и Павел Трубецкой. В это время Нефёдов и взял вместо настоящей фамилии псевдоним Эрьзя.

В 1906 году он едет в Италию, затем во Францию, где изучает произведения искусства прошлого и современности, совершенствует свое мастерство, активно работая творчески. Полновесно и значимо имя скульптора прозвучало впервые в 1909 году на международной выставке в Венеции, «гвоздем» которой, как писала газета «Русско- французский вестник», была скульптура Эрьзи «Последняя ночь осужденного перед казнью». В 1910 году Эрьзя переехал из Италии во Францию. В этот период мастер работал в основном над скульптурными портретами — «Норвежская женщина», «Марта», «Тюремный священник». В 1914 году началась Первая мировая война, и Степан Эрьзя вернулся в Россию. В военное время он работал санитаром в московском военном госпитале, времени на занятия скульптурой у него почти не оставалось. Самые известные из редких работ этого периода — «Монголка» и «Портрет балерины Софьи Федоровой».

Новый этап в развитии искусства Эрьзи начинается после Октябрьской революции 1917 года. Послереволюционное десятилетие стало одним из самых трудных в жизни Эрьзи, полным неожиданных поворотов и потрясений. В поисках материала, лучших условий для работы и с желанием учить мастерству скульптуры новое поколение он ездил по стране: с 1918 по 1921 год Эрьзя жил на Урале (в селе Мраморском и Екатеринбурге), с 1921 по 1922 год — в Новороссийске, Батуми (1922), Баку (1923—1925). За этот короткий период им создан ряд монументальных произведений.

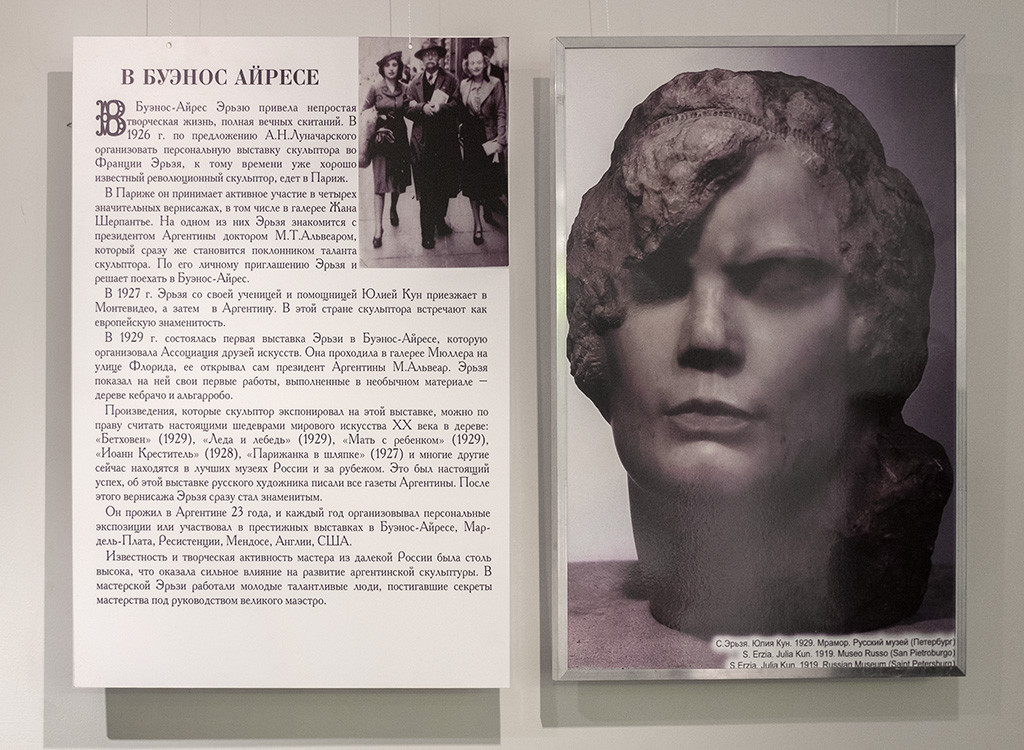

С одобрения Луначарского осенью 1926 года Эрьзя уезжает в Париж в командировку для устройства своей персональной выставки. Однако он остаётся там почти на полгода, так как, кроме персональной, участвует ещё в IV выставке «Художественный мир» в Салоне Независимых. Получив приглашение устроить выставку в Монтевидео, он уезжает в Латинскую Америку и в результате в 1927 году поселяется в Аргентине. С 1927 по 1950 год скульптор живет и работает в Аргентине.

В 1950 году Эрьзя получил разрешение советского руководства на возвращение в СССР и в 1951 приехал на родину, привезя огромную коллекцию своих работ (180 скульптур из дерева, гипса, бронзы, мрамора — общим весом 175 тонн). По возвращении художника в СССР правительство выделило ему мастерскую в Москве в районе Сокола — Песчаных улиц в подвале, где Эрьзя работал и устроил постоянную выставку своих работ. В 1956 году Эрьзя был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Художник скончался в Москве 24 ноября 1959 года. Похоронен в Саранске.

Состояние

В Москве в 2007 году с целью поиска, исследования, сохранения и популяризации универсального культурного наследия Степана Эрьзи создан Международный Фонд искусств имени С. Д. Эрьзи.

В Москве на фасаде дома № 3 по 2-й Песчаной улице, где с 1953 по 1959 годы находилась мастерская художника, установлена мемориальная доска (скульптор — И. П. Казанский Улица Степана Эрьзи появилась в Москве на месте Проектируемого проезда № 948, который расположен между улицами Новостроевская и улицей Староникольская в Щербинке недалеко от Международного фонда искусств имени С. Д. Эрьзи.

Памятник скульптору работы Дмитрия Тугаринова находится в парке «Музеон» в Москве.

В Мордовии существует Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, который является крупным владельцем его работ. На родине скульптора, в селе Баево существует Дом-музей С. Д. Эрьзи.

В честь С. Д. Эрьзи названы бульвар в Саранске, улица в Ардатове и детская художественная школа в Новороссийске.

Впечатления

В Мордовии существует Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, который является самым крупным владельцем его работ (более 200 произведений).

На родине скульптора, в селе Баево существует Дом-музей С. Д. Эрьзи.

Проект под названием «Эрьзиниана» стал гордостью Мордовского книжного издательства; его цель — издание трудов, посвящённых С. Д. Эрьзе.

LiveInternetLiveInternet

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Интересы

—Постоянные читатели

—Статистика

Работы скульптора Эрьзи (Нефедова) С. Д. в Мордовском Музее изобразительных искусств Саранска – города ЧМ 2018

Памятник установлен перед Музеем изобразительных искусств его имени в центре Саранска 4 ноября 1996 к 120-летию со дня рождения. Скульптор Н. М. Филатов, архитектор В. В. Годунов

Автопортрет С.Д. Эрьзя, 1908. Цемент тонированный

Эрьзя С.Д. за работой в Аргентине. Фото из экспозиции музея его имени в Саранске

В 1927 году Степан Дмитриевич переехал в Аргентину, поселился на окраине Буэнос-Айреса, регулярно выставлял на местных выставках свои работы. В этот период единственным материалом для скульптур была древесина альгарробо и квебрахо, которая произрастала в южноамериканской сельве. Этот материал исключительно твердый, требовал тяжелой, кропотливой работы. Художник использовал наплывы, наросты, корни деревьев, соединяя нужные куски клеем.

Из Автобиографии С.Д. Эрьзи (Нефедова): Вот уже 19 месяцев как я в Москве (после возвращения из Аргентины). Мое положение не изменилось. Мастерскую не дают, скульптуры остаются без призора.Я приехал не с пустыми руками. Я привез 250 скульптур, машины инструменты и даже 2 вагона материалов. Я хочу показать молодежи, как нужно работать по-новому. Когда я ехал в СССР, то думал, что скульпторы ищут новых путей, но, к сожалению, работают по старинке, как 200 лет назад — молотками, да еще пунктиром, как капировщики, а не художники творцы. Я хочу, как художник, также показать народу мои труды последних 25 лет. Ежеле народ найдет, что мои работы не искусство, только тогда смерюсь. Август 1951 г. С.Д.Эрьзя (ЦГА РМ. Ф.Р-1689, оп. 1, д. 421.)

Автопортрет С.Д. Эрьзя. 1910-е, картон, масло

Марта (Смеющаяся девочка). Цемент тонированный. 1912. Размеры: 37 * 23.5 * 26 см.

Кисель-Загорянская. Мрамор. 1918.

Иоанн Креститель. Дерево (Кебрачо). 1928

Танец (Балерина). Кебрачо, 1930

Из альгарробо. Моисей, 1932. Выставлена в Саранске

Моисей — великий пророк Израиля, автор книг Библии (Пятикнижия Моисея в составе Ветхого Завета). На Синайской горе принял от Бога Десять заповедей. В христианстве Моисей считается одним из важнейших прообразов Христа: как через Моисея явлен миру Ветхий Завет, так через Христа в Нагорной проповеди — Новый Завет. Согласно синоптическим евангелиям, во время Преображения на горе Фавор, с Иисусом были пророки Моисей и Илия.

Александр Невский (1221 – 1263). Дерево (Кебрачо), 1931.

Мужество. Кебрачо. 1932. Размеры: 619*900 мм.

Мужество — волевое осознанное деяние. Это одна из добродетелей, отражающая нравственную силу человека, преодолевающего разные препятствия и страхи. Мужество, зачастую выступает как способность переносить любые страдания, в т.ч. физическую боль.

Ужас. Кебрачо. 1933.

Ужас – негативная эмоция, высшая степень проявления страха перед опасностью.

Дьвол. Религиозно-мифологический персонаж.

Китаец. 1934. Кебрачо бронзированный

Четырнадцатилетняя мать. 1939. Кебрачо.

Женский портрет. Кебрачо. 1940

Сократ. 1940. Кебрачо

Микеланджело. 1940. Кебрачо. 400*513 мм

Портрет матери. 1940. Дерево (Урундай). Размеры: 900*885 мм

Голова турка. Альгарробо, 1940

Христос. Кебрачо. 1940-вые. «Иисус Христос» означает » Иисус помазанник божий «.

Испанка. Кебрачо. 1942. Размеры: 690*900 мм

Портрет отца, 1944. Дерево (Кебрачо). Размеры: 90*84,3 см

Христос. 1945. Кебрачо. Страдающий, возможно, распятый…

Тоска. Кебрачо. 1944

Портрет русской женщины. Кебрачо. 1948

Женский портрет. Дерево (Альгарробо). 1949

Леда и лебедь. 1929. Кебрачо

Летящий. 1922. Кавказский дуб

Партизан, 1945. Кебрачо

Крестьянин-мордвин. 1937. Кебрачо

Мать с ребенком. 1929. Кебрачо

1927-1950- живет и работает в Буэнос-Айресе. В Аргентине Эрзя обнаружил субтропическое дерево кебрачо, из которого делали шпалы, необычайно твердое, с выразительным рисунком, широким диапазоном цветовых оттенков и живописным своеобразием наростов. Оно и определило особенности новой манеры Эрьзи. Участвует в различных художественных выставках. Организуются персональные выставки. Создает «Портрет В.И.Ленина»(1928), «Моисея» (1932), «Портрет Л. Толстого» (1930), «Медузу» (1938), «Портрет Бетховена» (1929) и многие другие.

1950- возвращается на Родину.

1954- персональная выставка произведений в Москве.

1957- Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Трудового Красного Знамени за многолетнюю деятельность в области изобразительного искусства.

1959- Скончался в Москве, похоронен в Саранске.

Место упокоения С.Д. Эрьзи. Мемориальное кладбище №1. Саранск, Мордовия

Человек дня: Степан Эрьзя

8 ноября 1876 года родился скульптор Степан Эрьзя.

Личное дело

Степан Дмитриевич Нефедов (псевдоним Эрьзя, 1876 – 1959) родился в деревне Баево Ардатовского уезда Симбирской губернии в семье мордовского крестьянина. Когда ему было два года семья переехала в Баевские Выселки, в леса на реке Бездне, в 15 верстах от города Алатырь.

Учился в церковно-приходской школе, затем был учеником столяра. В 1893 году поступил учеником в иконописную мастерскую в Алатыре, затем учился в Казани в мастерской Петра Ковалинского. Вместе с Ковалинским и другими учениками расписывал церкви в Казани и Казанской губернии.

В 1901 году Степану Эрьзе удалось поступить в вечерние классы при Строгановском училище в Москве. На следующий год он успешно сдал экзамен в училище. Среди его учителей были Сергей Волнухин, Леонид Пастернак, Абрам Архипов, Константин Коровин, Валентин Серов. В 1905 году окончил живописное отделение училище, в 1906 – скульптурное. В том же году отправился за границу.

Работал в Милане, в Карраре, у озера Лаго-Маджоре, в Париже, в Ницце. Участвовал в ряде выставок во Франции и Италии, стал знаменит под псевдонимом Эрьзя, взятым в честь своего народа. В эти годы им были созданы такие произведения, как «Христос распятый», «Христос кричащий», «Поп», автопортрет «Тоска», «Косец», «Сеятель».

В 1914 году Эрьзя возвращается на родину. Во время Первой мировой работал в Москве в военном госпитале, делая рентгеновские снимки и изготавливая протезы. С 1918 года работал на Урале в селе Мраморское. Затем был директором художественной школы в Екатеринбурге.

В 1921-1923 годах жил и работал в Новороссийске, Геленджике, Батуми, Баку. В 1926 году вернулся в Москву, участвовал в на VIII выставке Ассоциации художников революционной России, представив скульптуры из железобетона («Узник», «Народный трибун», «Жертвы революции 1905 года»). В ноябре того же года отправился с выставкой своих произведений в Париж. На следующий год из Парижа переехал в Уругвай, а оттуда отправился в Аргентину, в Буэнос-Айрес, где проработал 24 года.

В СССР Степан Эрьзя вернулся в 1950 году, привезя с собой более сотни своих работ. В последние годы трудился в мастерской в Москве, на 2-й Песчаной улице.

Умер Степан Эрьзя 24 ноября 1959 года.

Чем знаменит

Один из крупнейших скульпторов XX века, сочетавший в творчестве эстетику модерна с глубоко индивидуальным воплощением образов. В скульптурных произведениях ему удавалось передать психологические качества героев, их эмоции и раздумья. Самые известные работы Степана Эрьзи: «Лев Толстой», «Бетховен», «Моисей», «Музыка Грига», «Дочь инков», «Медуза», «Мельпомена», «Волна», «Чилийка», «Обнаженная», «Леда», «Чилийка».

О чем надо знать

В Южной Америке излюбленными материалами Степана Эрьзи стали породы деревьев кебрачо, альгарробо и урундай. Позднее он скажет, что именно они «взяли его в плен» и заставили более двадцати лет работать в Аргентине. Древесина дерева кебрачо чрезвычайно твердая (в переводе с испанского его название означает «сломай топор»). Для обработки этой древесины Степан Эрьзя сконструировал специальную машину. Скульптор мастерски использовал выразительный рисунок этой древесной породы, широкий диапазон оттенков и украшавшие древесные стволы наросты. Дополнительным художественным приемом стал контраст необработанного дерева с тщательно отшлифованной поверхностью.

Прямая речь

«В 1896 году Петр Андреевич взял меня на Всемирную выставку в Нижнем Новгороде [Нижегородская ярмарка]. Там мы зашли в отдельный большой сарай, выстроенный купцом Морозовым. В этом сарае выставлена была картина художника Врубеля. Когда я вошел, то так и застыл на месте. Меня так поразило произведение Врубеля, что я не в состоянии был двигаться. Это удивило Петра Андреевича. Он обнял меня и спросил: «Что случилось?» Я ему отвечаю: «Дорогой Петр Андреевич, я больше в Казани жить не хочу и не буду». Мой ответ поразил его, и он долгое время молчал. Потом он снова стал расспрашивать меня. Я сказал ему: «Поеду в Москву учиться и больше иконы писать не буду»».

Из автобиографии Степана Эрьзи

«Я приехал не с пустыми руками. Я привез 250 скульптур, машины, инструменты и даже два вагона материалов. Я хочу показать молодежи, как нужно работать по-новому. Когда я ехал в СССР, то думал, что скульпторы ищут новых путей. Но, к сожалению, работают по старинке, как и 200 лет назад — молотками, да еще пунктиром, как копировщики, а не художники-творцы».

Из письма Степана Эрьзи (1948)

«Уехавший за рубеж в 1926 г. художник надолго выпал из поля зрения отечественной науки об искусстве, которая попала под сильнейший идеологический диктат. Когда он вернулся на родину, его многогранное творчество оказалось слишком сложным для того, чтобы стать для нее «удобоваримым» материалом. Официальное искусствоведение либо «не замечало» его, либо принципиально не принимало, подвергая резкой критике. Взгляд профессионалов безошибочно «опознал» родство творчества Эрьзи со стилевыми исканиями начала XX века, прежде всего с модерном и символизмом. Это было вполне справедливо, однако в ситуации начала 1950-х гг. звучало не просто как оскорбление, но как приговор. Примечательно, что вступились за художника именно непрофессионалы — журналисты, публицисты и люди, далекие от искусства. Попытки этих доброхотов «реабилитировать» художника, в конечном счете, сводились к доказательству его лояльности по отношению к советской власти, принадлежности его творчества к искусству реалистическому, к его упрощению, примитивизации. «Общественные защитники» Эрьзи пытались интерпретировать его творчество с помощью небогатого понятийного аппарата, доступного «массам», поймать его в тесные сети господствующей методологии, «объяснить» на фоне чрезвычайно суженного культурного фона. Однако смысловая насыщенность его образов-символов противилась заключению в узкие, жесткие схемы. Узда идеологически полагаемой, жесткой концепции оказалась слишком короткой для адекватной интерпретации творчества художника».

10 фактов о Степане Эрьзе

Степан Эрьзя. Женщины и творчество

С. Эрьзя с сёстрами Марией и Еленой Мроз. Батуми, 1922

Степан Эрьзя прожил очень необычную, содержательную и яркую жизнь. Он объездил всю Европу, долгое время жил в Америке, потом вернулся в Советскую Россию. Своё ощущение прекрасного скульптор воплотил в многочисленных женских образах. И в жизни Степана Эрьзи было много прекрасных женщин. Он всегда привлекал их внимание, как натура харизматическая и творческая, а женщины вдохновляли его как музы и модели для творчества. Ученицы обожали Эрьзю, были романы с натурщицами, несколько приключений с роковыми женщинами. Но долгими и прочными отношения не получались, потому что женщины требовали слишком много внимания и времени, а Эрьзя хотел одного — работать. Поэтому присутствие женщин в жизни скульптора Эрьзи всегда получалось временным, но именно оно превращало его в художника.

Сидящая натурщица (не сохранилась). В мастерской МУЖВЗ, Москва. 1904

Уже в юности его пытался женить на своей дочери хозяин иконописной мастерской, у которого он работал, но Степану удалось благополучно сбежать в Алатырь. В городе он окончательно понял, что хочет стать художником. Оформляя любительские спектакли местного светского общества, Эрьзя общался с дамами, часто бывавшими в Европе. Но окончательно соблазнил его рассказами о Европе итальянский художник Даниэль Тинелли. Этот 80-летний старик возил с собой натурщицу Еву, которая вскоре стала любовницей Эрьзи. Вот эта немка Ева и прибрала к рукам Степана, когда они по приглашению Тинелли приехали в Италию. Ева не отпускала Эрьзю от себя ни на шаг, и даже запирала его в доме уходя. Но всё-таки в Венеции ему удалось сбежать от неё.

В странствиях по Европе ему встречались и роковые женщины. В 1908 году Степан Эрьзя, все еще находясь в Италии, познакомился с графиней Алисой Альтенберг — натоящей авантюристкой. Роман с этой женщиной протекал очень бурно. Несколько раз она обманывала его, уезжая из снятых шикарных апартаментов, которые не были оплачены. Графиня уговоривала Эрьзю делать скульптурные портреты своих знакомых, а сама получала от заказчиков большие деньги. Для Алисы Альтенберг Эрьзя оставался грубым и наивным русским парнем. В конце концов она бросила его без средств и жилья в Италии.

Женщина в шляпе, 1910. Гипс тонированный

Но опять ему помогла благосклонность женщин. Тронутая бедственным положением скульптора директриса русской гимназии в Ницце приютила его у себя на полтора месяца. Она помогла ему снять каретный сарай под мастерскую. В благодарность он сделал портрет её дочери. В это время в Ницце проходила международная выставка искусств, и представленные на ней работы Эрьзи имели успех. Им заинтересовалась русская аристократия Ниццы. Эрьзя познакомился с княгиней Е.М. Долгоруковой-Юрьевской — морганатической второй супругой Александра II. Долгорукова заказала ему портрет своего мужа. Эрьзя сделал портрет, но один из русских художников-эмигрантов из зависти обвинил Эрьзю в дружбе с партией анархистов. После этого Долгорукова перестала принимать у себя скульптора.

В 1911 году Эрьзя успешно представил свои работы в Парижском салоне, а затем снял мастерскую в Париже совместно с француженкой-скульптором Фарман. С ее подругой Мартой Гербст, которая не знала ни слова по-русски, а Эрьзя практически не владел французским, у Степана установились самые близкие дружеские, а затем и любовные отношения. До самого отъезда Эрьзи в Россию Марта оставалась ему верной подругой, у них был сын. Эрьзя умолял Марту выйти за него замуж, но она была непреклонна: «Ты уже женат. На скульптуре». Марте Степан Эрьзя посвятил несколько работ.

В.И. Нефёдов, М.И. Нефёдова и Марта Гербст в Париже, 1912

В 1912 был создан скульптурный портрет Марты. Этот образ с таинственной полуулыбкой, грациозным наклоном головы, а также характерные приемы лепки — огромная масса фактурно обработанных волос и контрастно сглаженное лицо, в дальнейшем будет повторяться во многих женских головках мастера.

Марта, 1912. Цемент тонированный

Сохранились письма Эрьзи, которые он писал, когда вернулся в Советскую Россию, с просьбой помочь ему съездить в Бразилию к любимой женщине, увидеть сына: «Я хочу их видеть, помогите, я люблю ее». Она — это Марта Гербст.

Марта Гербст. Париж, 1913

Среди работ этого периода наиболее значительной стала сульптура «Монголка» из цемента. Эрьзя экспериментировал не только с новыми формами, но с интересными материалами.

Эрьзя. Монголка. Цемент, 1915

В 1915 году в жизнь Эрьзи вошла Елена Мроз (1900-1984) и на десять лет стала его музой, ученицей и возлюбленной.

С. Эрьзя, Е. Мроз и мальчик-натурщик в мастерской. Москва, 1915

Была в их совместной жизни очень счастливая пора, когда они жили на даче родителей Елены в Геледжике. Впоследствие Эрьзя вспоминал, что это был самый замечательный и спокойный период его жизни.

Ученицы С. Эрьзи в мастерской около работы «Деревенская Венера» (не сохранилась). Москва, 1916-1917

В 1918 году Елена сопровождала скульптора на родину в село Баево, а затем на Урал, где они вместе работали над осуществлением плана монументальной пропаганды. Потом их пути разошлись. После возвращения Эрьзи в СССР, они часто встречались. Елена Ипполитовна нежно заботилась о нём. Встречаясь, они часто вспоминали о днях давно минувших, но вместе жить они уже не могли, сказывался разный менталитет.

С.Эрьзя и Е. Мроз на Урале. 1920

Произведения «Калипсо», «Спокойствие», «Мечта», «Ева» Эрьзя создал, когда с ним была Елена. Эти образы поражают своей лиричностью и одухотворенностью.

Калипсо, 1917. Мрамор

Спокойствие. Мрамор, 1919

Скульптуру «Ева» Эрьзя создал в 1919 году. Мраморная библейская прародительница изображена в образе пышнотелой деревенской молодухи.

Во Франции Эрьзя вновь оказался в 1926 году с выставкой своих работ. Он надеялся повторить успех 1911 года. На этот раз его сопровождала молодая ученица Юлия Кун. Выставка работ скульптора продолжалась около двух недель. Публика приняла ее холодно. Разочаровавшись, Эрьзя решил искать успеха за океаном и, получив приглашение от официальных лиц, отправился в Аргентину. В тот момент у СССР с этой страной еще не было дипломатических отношений. Велись переговоры о создании в Буэнос-Айресе торгового представительства. Посол СССР во Франции Раковский помог Эрьзе с доставкой скульптур во французский порт Гавр и дал рекомендательное письмо к торгпреду в Буэнос-Айресе.

Здесь Эрьзя поселился вместе с Юлией Кун на тихой улочке Ла Ибаре Плата. Юлия стала на протяжении нескольких лет гражданской женой Степана Эрьзи. Это Юлия послужила моделью для скульптуры «Обнаженная».