с каким событием связано имя дмитрия донского

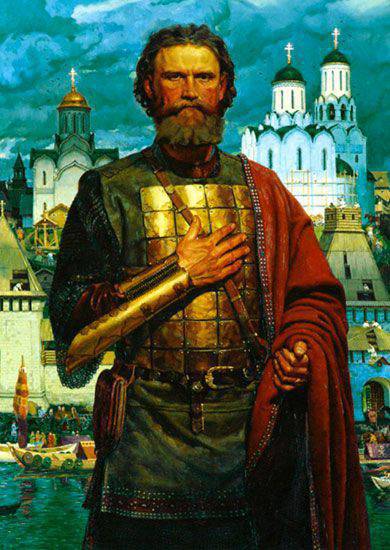

Дмитрий Иванович Донской

Дмитрий Иванович родился 12 октября 1350 года. Его родителями были Иван II Красный и княгиня Александра Ивановна.

После смерти отца во главе государства стал 9-летний Дмитрий. Опекуном при нем был митрополит Алексий – человек, обладавший сильным характером и большим авторитетом. Иван Красный завещал все владения своим сыновьям. После смерти младшего брата Семена вся власть перешла к Дмитрию.

Политика Дмитрия Донского

Время правления Дмитрия Донского характеризуется расширением границ княжества. В это же время укрепился союз с Великим Новгородом. В 1375 году завершилось противостояние Москвы и Твери. После взятия штурмом Твери Дмитрий был признан «братом старшим». Дмитрию Ивановичу удалось сформировать вокруг себя команду помощников и сторонников, которые в дальнейшем стали главной опорой великого князя.

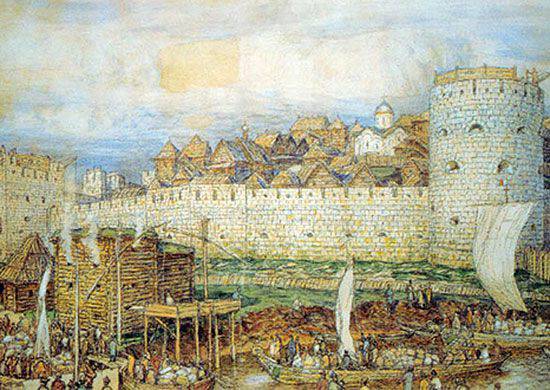

В 1366 году Дмитрий Иванович продолжил укрепление Москвы. Был построен новый каменный кремль, что спасло город через несколько лет. В 1368 и 1370 годах великий Литовский князь Ольгерд предпринял попытки взять город штурмом. Новые стены выдержали натиск врага, а захватчики потерпели поражение.

Дмитрий Иванович добился окончательного присоединения таких земель, как Галич Мерьский, Углич, Белоозеро, а также Костромское, Дмитровское, Чухломское, Стародубское княжества. В 1376 году волжские булгары были побеждены и уже не представляли реальной угрозы.

Отношения с церковью

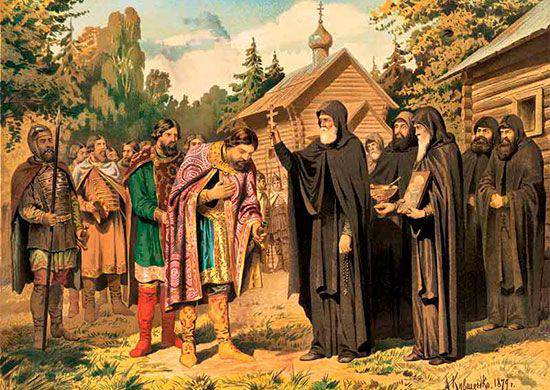

Князь Дмитрий был воспитан глубоко верующим человеком. Много сил он отдавал на поддержку православных храмов и святых обителей. Он стал основателем Николо-Угрешского монастыря. При его помощи и содействии были открыты монастыри в Москве, Серпухове, Коломне и других местах Московского княжества. Особую роль в судьбе Дмитрия Донского сыграл настоятель Троицкого монастыря Сергий Радонежский. Именно он благословил русское воинство и Дмитрия Ивановича на битву с Мамаем.

Взаимоотношения с Золотой Ордой

Укрепление власти московского князя проходило в период, когда саму Золотую Орду терзали внутренние междоусобицы. Шла постоянная борьба между татарскими ханами за верховную власть.

Учитывая все эти условия, Дмитрий Иванович сделал первый шаг против Орды и отказался платить дань. Даром это пройти не могло, и Орда, несмотря на все свои внутренние проблемы, решает наказать Дмитрия. Она напала на Нижний Новгород и взяла его штурмом. Но поход на Москву в 1378 году оказался неудачным, войско Мамая было разбито (Битва на реке Воже).

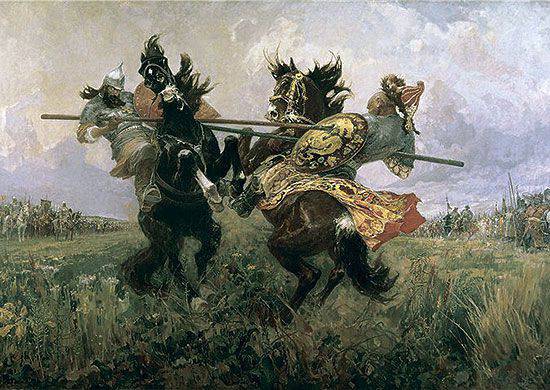

Но главное событие в биографии Дмитрия Ивановича произошло 8 сентября 1380 года. Именно в этот день на Куликовом поле, на берегу рек Непрядвы и Дона, состоялось сражение, которое вошло в историю как Куликовская битва. Объединенное русское войско разгромило войско Мамая. Дмитрий Иванович принимал участие в битве. По сведениям летописцев, был ранен. За эту победоносную битву великого Московского князя прозвали Донским.

На время прекратилась выплата дани Золотой Орде. Произошло окончательное слияние Владимирского и Московского княжеств, а Москва по праву стала объединяющим центром русских земель.

Полностью сбросить монголо-татарское иго в этот раз не удалось. Уже через два года объединенные войска Золотой Орды под руководством хана Тохтамыша взяли Москву. Разорение было значительным, столица вновь ослабла. Междоусобицы продолжились, а Дмитрий Донской вновь был вынужден платить дань – правда, в более усеченном размере.

Дмитрий Иванович Донской умер 19 мая 1389 года в возрасте 39 лет. Похоронен был в Москве, в Архангельском соборе. После смерти Донского управление княжествами перешло к его сыну Василию I.

Дмитрий Иванович Донской (к 665-летию со дня рождения)

Дмитрий Иванович Донской – великий князь московский (с 1359), владимирский (с 1362) и новгородский (с 1386), выдающийся государственный деятель, прославленный полководец. С его именем связано укрепление руководящей роли Москвы в объединении русских земель и совместной защите их от иноземных завоевателей, в том числе победа в Куликовской битве (1380).

12 октября 1350 года в Москве в семье второго сына Ивана Калиты удельного князя звенигородского Ивана Ивановича Красного и его второй жены княгини Александры Ивановны родился сын. При крещении ему дали имя Дмитрий в честь святого Дмитрия Солунского.

О детстве будущего великого князя известно совсем немного. В «Слове о житии великого князя Димитрия Иоанновича» говорится: «Воспитан же был он в благочестии и славе, с наставлениями душеполезными, и с младенческих лет возлюбил Бога. Еще юн был он годами, но духовным предавался делам, праздных бесед не вел, непристойных слов не любил и злонравных людей избегал, а с добродетельными всегда беседовал». Отец все свободное время находился рядом с сыном и обучал его.

После смерти от чумы в 1353 году старшего брата Симеона Гордого отец Дмитрия Ивановича стал великим князем, после чего в 1355 году совершил традиционную для русских князей поездку в Золотую Орду, взяв с собой богатые подарки великому хану, его семейству и вельможам. В Сарае он получил ярлык на великое княжение и стал первым по старшинству правителем на Руси. Так судьба княжича Дмитрия сделала крутой поворот: из наследника небольшого звенигородского удела он стал наследником московской великокняжеской власти.

Великий князь Иван Иванович Красный, правил недолго. Он умер от чумы 13 ноября 1359 года в возрасте 33 лет. На московский престол взошел его старший сын, девятилетний Дмитрий. Наставником юного князя и правителем Московского княжества в это время стал митрополит Киевский и всея Руси Алексий. Это был человек огромного ума, большого такта, широкого политического кругозора. Он имел поддержку среди большинства православных людей, живших в Московском княжестве, что по тем временам имело решающее значение. Более того, в качестве верховного главы русской церкви Алексий обладал вполне реальной властью над всеми русскими князьями без исключения. Он умело пользовался своим авторитетом для проведения в жизнь идеи главенства Москвы в Северо-Восточной Руси. Повзрослев, Дмитрий не раз советовался с ним, продолжая политику отца и деда по собиранию русских земель вокруг Москвы.

В 1360 году митрополит Алексий отправляет юного Дмитрия во главе московской делегации в Сарай за ханским ярлыком на великое княжение. Поездка была сопряжена с большой опасностью, но при этом являлась и крайне важной с политической точки зрения. Будущий великий князь с юных лет учился основам дипломатии и мудрости правителя. Поездка оказалась неудачной – великокняжеский владимирский престол маленький князь Дмитрий Московский утерял, т.к. в Орде не было практики выдавать ярлыки на великое княжение вассалам-детям, и ярлык ушел в Суздальско-Нижегородское княжество к князю Дмитрию Константиновичу. Москва лишилась власти над большой территорией великокняжеских земель со значительным населением. Казалось, что будущее не сулит юному князю Дмитрию Московскому особо радужных надежд, что с мечтой о первенстве Москвы на Руси покончено…

В Золотой Орде в это время шла кровавая ханская междоусобица, в результате которой за несколько лет сменилось несколько десятков ханов. Русские летописцы очень точно назвали происходившее «великой замятней». «Замятней» воспользовался митрополит Алексий. Используя заинтересованность очередного золотоордынского хана в русском серебре, он в 1361 году отправляет повзрослевшего Дмитрия в поездку в Сарай. Подарки возымели свое действие, и в 1362 году хан Мурат дал 12-летнему московскому удельному князю желанный ярлык на великое княжение.

Воодушевленные этим успехом, московские бояре, посадив на коней малолетних наследников московского престола – Дмитрия, его брата Ивана и двоюродного брата Владимира Андреевича Серпуховского – «пошли войной» на Суздаль. После длительного противостояния войск двух княжеств Дмитрий Константинович Суздальский уступил, а Дмитрий Иванович получил право единолично считаться великим князем. В 1363 году Дмитрий «взял свою волю» и над князем Константином Ростовским.

Впоследствии военно-политический союз двух Дмитриев был скреплен браком московского князя Дмитрия с дочерью Дмитрия Константиновича Евдокией. Отец Евдокии при этом отказался от ярлыка на Владимир в пользу Москвы. Вскоре к Москве отошли и связанные с Суздалем нижегородские земли. Свадьба состоялась 18 января 1366 года. Сыграли ее в Коломне, т.к. Москва полностью выгорела от очередного пожара. Не устоял даже дубовый кремль Ивана Калиты, стены которого были обмазаны глиной и побелены известью.

Вскоре московская рать во главе с Дмитрием Ивановичем выступила к Нижнему Новгороду. Младший брат суздальско-нижегородского князя Борис решил отвоевать права на княжение у своего старшего брата Дмитрия Константиновича, но московские войска подоспели вовремя, и все закончилось миром.

Однако не только свадьбой и борьбой за права тестя занимался в то время юный князь Дмитрий Иванович. Он затеял в Москве грандиозное строительство. «В зиму 1367 года князь великий Дмитрий Иванович, – сообщает Рогожская летопись, – погадав с братом своим Володимиром Андреевичем и со всеми боярами старейшими и задумал ставить город каменный Москву. Да что умыслил, то и сотворил». Известняковые камни для строительства Кремля возили на санях по руслу замерзшей реки Москвы, а весной сплавляли на плотах из Мячковских каменоломен, которые находились недалеко от Москвы. Ворота нового Кремля были гостеприимно раскрыты для ханских послов (Дмитрий предпочитал откупаться от них богатыми подарками), но для других соседей и князей-соперников Кремль стал мощной защитной крепостью.

Кроме мер оборонительного характера (строительством Кремля) Дмитрий Иванович вместе с митрополитом попытались сокрушить тверского властителя. Алексий вызвал Михаила Тверского в 1368 году в Москву якобы для третейского суда с его двоюродным братом. Несмотря на гарантии неприкосновенности, данные митрополитом и великим князем Дмитрием, тверской князь и его бояре были схвачены и разведены по боярским дворам в заточение. Лишь вмешательство ордынских послов, оказавшихся тогда в Москве, вернуло Михаилу свободу.

Озлобленный князь, вернувшись в Тверь, стал энергично готовиться к войне с Дмитрием Ивановичем. Не дожидаясь, пока Михаил соберет силы, Дмитрий Московский двинул полки на противника, и тот бежал в Литву, к великому князю Ольгерду, который был женат на его сестре. Восемнадцатилетний Дмитрий еще не обладал достаточным военным опытом и не принял необходимых мер на западных рубежах. Ольгерд же стремительно поднялся в поход. О нашествии литовских войск в Москве узнали слишком поздно. Наспех собранный московский сторожевой полк под руководством воевод Дмитрия Минина и Акинфа Шубы был полностью уничтожен превосходящими силами литовской конницы на реке Тросне 21 ноября 1368 года. Ольгерд устремился прямой дорогой к Москве. Дмитрий Иванович укрылся в своем стольном граде и приготовился к осаде. В течение 3 дней войска Ольгерда осаждали новую каменную крепость, но взять ее так и не смогли. Захватив добычу и пленных, он ушел в Литву. Впервые за 40 лет Московское княжество было опустошено так, что московские летописцы сравнили нашествие Ольгерда с Батыевым походом. По итогам «литовщины» Дмитрию Ивановичу пришлось возвратить Михаилу Тверскому земли Клинского княжества.

В последующие несколько лет, пока длилась война Москвы с Тверью (1368–1375), Ольгерд еще дважды пытался напасть на Москву, но каждый раз его поход заканчивался неудачей. В борьбе за старшинство среди русских князей верх одержал Дмитрий. Успех молодого московского правителя объяснялся мудрой поддержкой митрополита Алексия, помогавшего своему воспитаннику в деле объединения княжеств и присоединения к Москве Углича, Галича, Белоозера, а также Костромского, Дмитровского, Чухломского, Стародубского княжеств. В начале декабря 1374 года князь Дмитрий Иванович собрал русских князей и бояр в Переславле-Залесском, где обсуждались пути избавления страны от ордынской зависимости. В 1375 году Дмитрий разбил под Любутском литовское войско Ольгерда. Ордынская помощь литовскому князю вовремя не пришла, и Михаил Тверской, «видя изнеможение свое, понеже вся Русская земля возста на него», просил вместе со своим зятем Ольгердом у Дмитрия мира. Договором 1375 года между Тверью и Москвой тверской князь низводится до положения «младшего брата» великого князя московского и навсегда отказывается от притязаний на великое княжение и соглашается на союз с Дмитрием против Золотой Орды. Это первое в истории письменное указание на намерение Москвы создать союз русских княжеств для защиты от ордынцев и литовцев.

Военный союз русских князей становился реальной силой, и в Сарае это поняли. Конные отряды золотоордынцев напали на земли Нижегородского княжества и пограбили их. Тогда московские полки и рать Нижнего Новгорода в 1377 году предприняли ответный поход на ордынский город Булгар. Состоялся бой, но до штурма города дело не дошло. Его жители выслали челобитчиков, с целью откупа. Русские войска с богатой добычей возвратились домой. Кроме того, русские посадили в Казани своих сборщиков податей и таможенника, чтобы тот следил за правильностью торгового обмена местных и иноземных купцов с русской стороной.

В феврале 1378 года скончался митрополит всея Руси Алексий. Двадцать восемь лет прожил Дмитрий под его духовным присмотром, и не в чем не мог он упрекнуть своего митрополита. За эти годы Дмитрий Иванович превратился в талантливого политика и военачальника, окруженного опытными воеводами. Среди соратников великого князя выделялись полководческими навыками Владимир Андреевич Серпуховской и Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский. Позднее к ним присоединились братья Ольгердовичи – Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский. Москва стала привлекать к себе множество храбрых и энергичных людей, в том числе из других княжеств и т. д. Увеличился постоянный состав русского войска – до 20 тысяч дружинников, появились слаженные пехотные полки, состоявшие из городских и сельских ополченцев. Значительно улучшилась организация войска: было создано единое командование, чаще проводился общий сбор. В годы, предшествующие Куликовской битве, возросла выучка русских воинов. Конница получила на вооружение сабли, оказавшиеся весьма удобными в схватках с ордынской конницей.

В 1378 году, летом, Мамай послал большое войско во главе с темником Бегичем в поход на Русь. Князь Дмитрий Иванович сумел хорошо организовать разведку намерений противника, и русские перекрыли брод через приток Оки – реку Вожу. Здесь собирались переправляться ордынцы. Русские заняли выгодную позицию на холме. Появление большого русского войска застало Бегича врасплох, и он несколько дней простоял на берегах реки, не решаясь ее перейти. Однако 11 августа 1378 года, переправившись, конница Бегича атаковала центр русского войска, но ее, как клещами стали сдавливать русские фланги. Большой полк во главе с Дмитрием Ивановичем атаковал золотоордынцев в лоб, а с флангов удары нанесли полки правой и левой руки под командованием воеводы Тимофея Вельяминова и рязанского князя Данилы Пронского. Татары побежали. Многие из них утонули, переправляясь через реку. Погибли Бегич и еще несколько мурз.

Поражение и гибель Бегича на Воже сильно подорвали авторитет Мамая. Испугавшись усиления московского правителя, Мамай решил сломить возраставшую мощь Руси, усилить ее зависимость от Орды. Он собрал войско, в которое помимо монголо-татар входили также отряды черкесов, осетин, армян и некоторых других народов. На соединение с Мамаем выдвинулись войска литовского князя Ягайло Ольгердовича. Новое сражение с московским войском было назначено на конец лета. Получив известие об этом, Дмитрий объявил сбор всех полков в Москве и Коломне на 15 августа 1380 года. На помощь ему привели свои полки удельные князья. За духовной поддержкой Дмитрий Иванович отправился в Троицкий монастырь к преподобному Сергию Радонежскому, который благословил князя на битву и предсказал его победу. В благословенной грамоте говорилось: «Иди, господин, иди вперед. Бог и Святая Троица поможет тебе!» Русская церковь впервые с момента установления зависимости русских земель от золотоордынских ханов одобрила открытую борьбу с ними.

План битвы был смелым и точно рассчитанным. Дмитрий задумал разбить войско Мамая еще до соединения с ним литовцев и поэтому продвинул свои полки далеко на юг. Войска перешли через Дон, тем самым отрезав себе все пути к отступлению и оказались в чистом поле, чтобы сразиться с ордынцами.

Литовское войско, занявшее выжидательную позицию в 40 км от места битвы, узнав ее результаты, поспешило вернуться в свои владения.

За великую победу народ прозвал князя Дмитрия Ивановича – Донским, а его двоюродного брата князя Владимира Серпуховского – Храбрым. Победа над войском Мамая стала не просто военной удачей, она стала предвестником будущего освобождения Руси от ордынской зависимости. Вернувшись в Москву, князь отправился к преподобному Сергию. В монастыре по погибшим воинам служились многочисленные панихиды, был учрежден особый день их ежегодного поминовения, названный Димитриевской субботой.

В соответствии с Федеральным законом 1995 года «О днях военной славы и памятных датах России», день победы русского войска в Куликовской битве объявлен Днем воинской славы.

После победы на Куликовом поле Москва не платила дани завоевателям, пока новый ордынский хан, Тохтамыш, пользуясь поддержкой рязанского князя Олега, указавшего обходные пути к Москве, не взял город в 1382 году. Дмитрий был извещен о наступлении Тохтамыша, но после Куликовской битвы Москва не смогла выставить крупного войска. Город весь сгорел, кроме каменного Кремля. Воспользовавшись ослаблением Москвы, тверской князь Михаил, «забыв» клятву, отправился в Орду за ярлыком на великое княжение. Но Дмитрий Донской опередил его «покаянным посольством» к хану. В Орде он отдал в заложники своего старшего сына Василия, поклявшись исправно платить дань. Ярлык на великое княжение остался за Москвой, после чего Дмитрий пошел войной на Рязань и разорил ее. В 1385 году Дмитрий Донской и Олег Рязанский заключили мир.

Весной 1389 года он серьезно заболел и, чувствуя скорую кончину, составил завещание, в котором указал, что передает великое княжение старшему сыну Василию – без санкции Золотой Орды, уже как «свою отчину». Умер Дмитрий Донской 19 мая 1389 года, в 39 лет, из которых 29 – правил «на Москве». Был погребен в Москве в Архангельском соборе Кремля.

Имя Дмитрия Донского стало символом русской воинской славы и доблести. Время его правления многие современные ученые считают поворотным в русской истории. Москва утвердилась как центр русских Северо-Восточных земель, зависимость Руси от Золотой орды после Куликовской битвы стала неуклонно ослабевать.

С конца XVIII века имя полководца традиционно присваивалось кораблям русского флота. Последний из них, броненосный крейсер, погибший в Цусимском морском сражении 1905 года во время Русско-японской войны. В ВМФ Российской Федерации эта традиция была возобновлена, с 2002 года имя Дмитрия Донского носит тяжелый атомный подводный крейсер стратегического назначения.

Дмитрий Донской, как один из любимых национальных героев, всегда почитался Русской Православной Церковью (РПЦ). В годы Великой Отечественной войны его имя носила танковая колонна, созданная по инициативе Московской патриархии в 1944 году на пожертвования верующих и переданная Красной армии. В 1988 году РПЦ причислила Дмитрия Донского к лику святых. В 2004 году РПЦ был учрежден Орден святого благоверного великого князя Димитрия Донского трех степеней. Им награждаются священнослужители, военачальники, ветераны Великой Отечественной войны и иные лица, проявившие мужество при защите Отечества, внесшие вклад в развитие взаимодействия между РПЦ и Российской армией, оказывающие духовно-нравственную поддержку военнослужащим.

Память о Дмитрии Донском и Куликовской битве увековечена во многих литературных произведениях. Подвиги русских воинов еще в конце XIV–XV веках нашли отражение в дошедших до наших дней «Слове о великом князе Дмитрии Ивановиче и о брате его, князе Владимире Андреевиче, как победили супостата своего царя Мамая» («Задонщина») и в «Сказании о Мамаевом побоище».

Дмитрий Донской, великий князь владимирский и московский

Великий князь владимирский и московский Дмитрий Иванович Донской родился 12 октября 1350 года в Москве. Он был внуком князя Ивана I Даниловича Калиты. Являлся старшим сыном великого князя Ивана II Ивановича от второй супруги Александры.

По смерти великого князя Ивана II в 1359 году в московской княжеской семье остались малолетние Дмитрий, его брат Иван и двоюродный брат Владимир Андреевич, между которыми было разделено княжество.

В 1362 году, в 12-летнем возрасте, Дмитрий стал великим князем московским. В 1364 году Иван умер, и его надел перешел к Дмитрию.

В первые годы правления при малолетнем Дмитрии правительство возглавлял митрополит Алексий, впоследствии причисленный Русской православной церковью к лику святых.

Митрополит Алексий, опираясь на свой авторитет, на возросшую мощь Московского княжества, поддержку служилых бояр и горожан, сумел преодолеть соперников в борьбе за великое княжение — суздальско-нижегородского, рязанского и тверского князей. В 1363 году ярлык на великое княжение окончательно перешел к московским князьям. 17 января 1366 года в Коломне соглашение русских князей было скреплено женитьбой Дмитрия Ивановича на суздальской княжне Евдокии Дмитриевне.

Правительство князя Дмитрия осуществляло ряд мероприятий, направленных на централизацию государственного управления и военного дела.

При князе в 1367 году в Москве был построен первый в Северо-Восточной Руси каменный Кремль.

В 1368 и 1370 годах его войска отразили нападения на Москву литовского князя Ольгерда. Во время войны с Тверью (1368-1375) Дмитрий Донской организовал поход подвластных ему русских князей на Тверь, принудил тверского князя Михаила к признанию своего старшинства и союзу в борьбе с Золотой Ордой. В 1371 году его рать разбила под Скорнищевым рязанского князя Олега, в 1376 году Московское княжество утвердило свое влияние в Булгарии Волжско-Камской.

Дмитрий Донской первым из русских князей возглавил вооруженную борьбу против татаро-монгольского нашествия. В 1378 году на реке Воже было разгромлено войско мурзы Бегича.

В 1380 году Дмитрий Донской во главе объединенных русских сил выступил навстречу полчищам темника Золотой Орды Мамая, двигавшимся на Русь.

Приняв благословение от святого Сергия Радонежского, который отпустил на брань двух иноков Андрея Ослябю и Александра Пересвета, князь встретил Мамая на Куликовом поле, между рекой Непрядвой и Доном (ныне в Куркинском районе Тульской области).

На могилах павших воинов князем был создан храм Рождества Пресвятой Богородицы, он устроил Успенский монастырь на реке Дубенке.

В 1382 году, после нападения нового хана Золотой Орды Тохтамыша на Москву, Дмитрий Донской организовал работы по восстановлению сожженного города. Он не успел собрать войска для отпора и вынужден был оставить город. Московскому князю пришлось вновь признать свою зависимость от Золотой Орды, возобновить выплату дани. Тем не менее Москва сохранила свое руководящее положение в русских землях.

19 мая 1389 года князь Дмитрий Донской скончался в Москве. Похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

В духовном завещании князь Дмитрий Донской впервые передал великое княжение старшему сыну Василию без санкции Золотой Орды как «свою отчину».

Несмотря на то, что и после смерти Донского Золотая Орда продолжала совершать набеги на Русь, именно его стратегия правления и его воинские победы стали переломными в многовековой истории взаимоотношений с Ордой.

После кончины князя было написано «Житие» и «Похвальное слово», текст которого вошел в состав русских летописей. Сохранились и иконографические изображения великого князя — на фреске Архангельского собора и в Грановитой палате в Московском Кремле. Память о великом князе Дмитрии особенно усиливалась в годы войн и опасностей. Так, в Великую Отечественную войну в патриотических посланиях патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия имя благоверного князя Димитрия стояло рядом с именем святого князя Александра Невского: оба князя-воина призывались в помощники страждущему Отечеству. Тогда же именем Дмитрия Донского была названа танковая колонна, созданная на средства верующих.

В 1988 году Дмитрий Донской был причислен к лику святых на Поместном соборе Русской православной церкви. День его памяти отмечается 1 июня (19 мая по старому стилю).

У князя Дмитрия Донского и княгини Евдокии родились 12 детей — восемь сыновей и четыре дочери. Восприемником (крестным отцом) у двух сыновей Дмитрия был преподобный Сергий Радонежский, у остальных наследников — другой русский святой — Димитрий Прилуцкий.

Супруга Дмитрия Донского княгиня Евдокия незадолго до кончины приняла монашеский постриг с именем Ефросиния. В Москве в Кремле она основала Вознесенский женский монастырь, разрушенный в 1929 году. Она была одной из первых великих княгинь похоронена в Вознесенском храме — усыпальнице цариц Российского государства. Великая княгиня Евдокия была причислена Русской православной церковью к лику святых с именем преподобная Ефросиния Московская.

Жизнь святых Димитрия и Евдокии была примером супружеской верности и согласия.

В июле 2015 года Священный Синод Русской православной церкви установил празднование общей памяти святых благоверных князя Димитрия Донского и княгини Евдокии 1 июня (19 мая).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников