Талон на смс ссср 1990 что это

Появились не в перестройку: блогер рассказал, как в СССР жили по талонам

Распределение товаров по карточках в СССР в том или ином виде существовало на протяжении всей его истории.

Утверждение, что продукты, мыло и одежду и другие товары по ним выдавали только во время руководства Михаила Горбачева и в «проклятые девяностые» – не соответствует действительности. Это просто лучше запомнилось, так как произошло при жизни нынешних поколений, говорится в публикации «Как в СССР жили по талонам» беларусского блогера Максима Мировича.

Он рассказал, как в СССР питались по карточкам и с чего это началось.

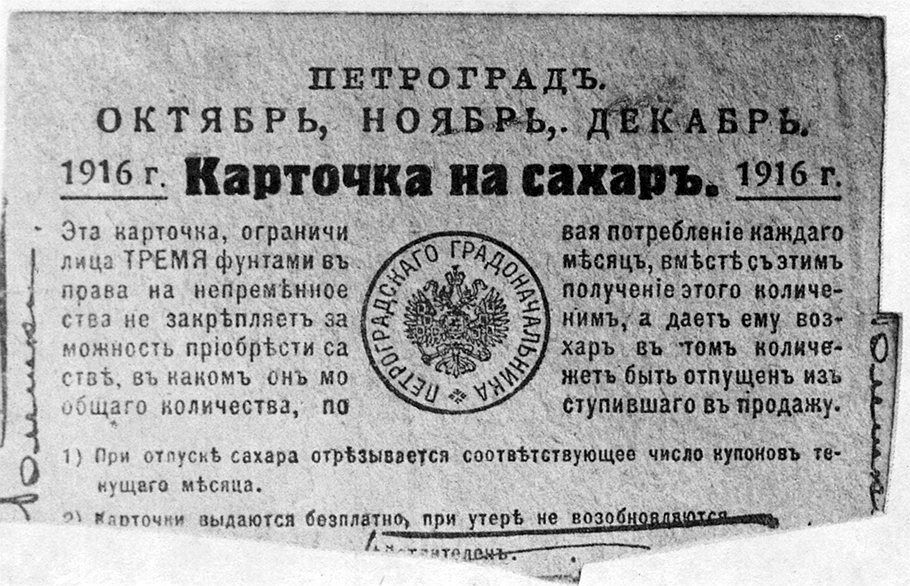

«Люди, не интересующиеся темой, не слышали об этом – но самые первые продуктовые карточки появились в России не во времена перестройки и даже не во времена Второй мировой войны, а больше 100 лет назад – весной 1916 года», – написал Мирович.

К этому времени Российская Империя была уже сильно истощена войной как психологически, так и экономически – в стране начался продовольственный кризис, и была введена карточная система. В частности, существовали талоны на сахар – так как сахарные заводы Польши оказались в зоне боевых действий.

«После переворота 1917 года был тут же построен коммунизм: карточная система накрыла всю страну – в отдельных районах страны по талонам распределялся даже хлеб, и продолжалось так до 1921 года. В 1921 году начался НЭП, страна вздохнула немного свободнее, а карточки отменили. Однако с приходом к власти великого агронома и языковеда НЭП был свёрнут, и карточная система была введена снова – товаров на всех попросту не хватало. Помимо, собственно, карточной системы, при «великом вожде» существовали так же нормы отпуска товаров в одни руки: к примеру, с апреля 1940 года один покупатель мог купить не более 1 кг мяса и не более 0,5 кг колбасы. Напомню, что в 1940 году со времен переворота прошло уже 23 года – но страна, как видите, так и не стала жить по-человечески», – написал автор.

Когда и почему в СССР жили без карточек?

В 1947 году карточная система была отменена, но товарные ограничения в том или ном виде остались — к примеру, советский гражданин не мог просто прийти в магазин и купить автомобиль.

«Для этого было нужно, во-первых, отстоять «очередь», затем заплатить большую сумму денег собственно за покупку автомобиля, и в третьих – ещё получить некое «разрешение» на приобретение автомобиля у местных органов власти. Про это мало кто слышал, но такие «разрешения» действительно существовали, как минимум в шестидесятые годы», – объяснил Мирович.

Карточек не существовало в 1970-е годы, во времена правления Брежнева – и с тех пор многие фанаты СССР считают это время «золотыми годами Союза». Почему в то время не было карточек? В семидесятые годы цены на нефть пошли вверх, и за счет экспорта нефти и получения валюты СССР смог закупать множество импортных товаров. В центральных универмагах крупных городов можно было купить джинсы FUZZ и кассеты BASF производства ФРГ, в стране повсеместно начали появляться пресловутые «румынские стенки» и немецкие туфли Salamander (прозванные попросту «саламандрами»), а также множество других импортных товаров, купленных за валютную выручку.

«Фактически, это и был тот самый загадочный «золотой век СССР» – выскокие цены на нефть дали возможность хоть чем-то наполнить магазинные полки», – написал блогер.

В эти годы руководством СССР была сделана фатальная ошибка – вместо того, чтобы за полученную валюту организовать у самих себя подобные производства, СССР тратил деньги на товары — и с закатом высоких цен на нефть, а также с увеличением расходов (к прмиеру, на войну в Афганистане) советская экономика медленно и верно начала приближаться к своему концу.

«Талоны начали появляться снова не «в девяностые годы», как любят рассказывать фанаты СССР, а уже в конце семидесятых – дефицит нарастал, и в некоторых регионах ещё при Брежневе были введены талоны на мясо, сливочное масло и сахар. Дальше было только хуже – «талонизация» охватывала всё новые и новые группы товаров», – напомнил блогер.

Что самое интересное – далеко не везде эти бумажные штуки назывались «талонами». Местная власть часто импровизировала и называла их, например, «карточка покупателя», «заказ» или даже «приглашение на получение».

«Разумеется, всё это было сплошным лицемерием – ведь никто ничего не заказывал, никто никого никуда не приглашал и не просил никаких карточек – просто таким образом маскировалась система ограниченного распределения товаров», – отметил автор.

В восьмидесятые годы по талонам часто распределяли мясо, колбасу и относительно хорошее сливочное масло — в свободной продаже был только дешевый, вредный и вонючий маргарин. Позже список «товаров по талонам» расширился – к ним добавился сахар (он стал дефицитом из-за повсеместного самогоноварения) и практически любой алкоголь – в месяц на одного взрослого человека полагалась 1 бутылка водки и 2 бутылки вина. Алкоголь покупали буквально все, даже непьющие – он был отличной валютой и платой за услуги.

Проблемы с плановой советской экономикой всё нарастали – «ручное распределение» не работало, товаров на всех не хватало, повсеместно процветал черный рынок и целые подпольные фабрики.

«Пик распределения по талонам пришелся на начало 1990-х годов – когда, собственно, СССР и поставил кеды в угол, приказав всем долго жить. Затем талоны сохранялись примерно ещё в течение двух лет – так как экономика не могла быстро перейти на нормальные рельсы (кстати, в эти же годы ещё продолжали ходить советские рубли). Вот этот-то период фанаты СССР часто показывают как «нищету девяностых» –мол, в СССР было всё отлично, а потом стало плохо и появились талоны. Однако как становится понятно из моего поста – распределение товаров по талонам в начале девяностых – это лишь хвост кометы, голова которой прячется в далёком 1917 году», – указал Мирович.

Примерно к 1993 году, когда люди окончательно прогнали советских номенклатурщиков, сидевших на распределении, и когда в полную силу заработал свободный рынок и конкуренция – талоны сошли на нет. И так бывает всегда и везде, где государство не вмешивается в экономические процессы – как-то всё само собой налаживается. Наверное, просто потому, что люди в целом не такие уж плохие и беспомощные, как их представляют себе коммунисты.

66 лет назад 19 февраля 1954 года Крым от РСФСР передали УССР с формулировкой «крайне запущенная область». Украина восстановила регион, но после аннексии Россией он снова «почти убит».

Люди, ностальгирующие по СССР, любят вспоминать, какие в нем были низкие цены. Правда, если сравнить их с зарплатами того времени, становится ясно, что, кроме самых простых продуктов, денег мало на что хватало.

Жители СССР, которым пропаганда рассказывала о производстве тысяч танков и «самой передовой науке», в обычной жизни были вынуждены ремонтировать очки синей изолентой и искать советы, как из «ушей» от старой меховой шапки сделать для детей дефицитные варежки.

Бытовая техника в СССР стоила заоблачных денег. Так, телевизор с экраном 3х4 см стоил как две зарплаты, а в 60-е годы позволить себе холодильник могли только 5% семей «сверхдержавы».

Рассказы о небывалой технологичности и надежности советской бытовой техники в большинстве случаев оказываются мифами. В большинстве случаев лучшие примеры – украдены (или реже – куплены) на Западе.

Один из ныне популярных «советских» мифов состоит в том, что якобы «до перестройки в Союзе жили очень сытно». Однако кадры из магазинов из фильмов, чудом пропущенные цензурой, в пыль разбивают это утверждение.

Обычные бананы в Советском союзе были жутким дефицитом и считались деликатесом. Чтобы их «достать», люди часами стояли в очередях, а купив, зачастую не знали, как их нужно есть.

Конфеты хорошего качества в СССР были таким же дефицитом, как и любые другие нормальные продукты. Детям их давали по 1-2 штуки, а вместо сладостей все грызли сладкие брикеты из киселя-концентрата.

«Колбаса по 2,20» – один из символов, по которому тоскуют «фанаты совка» и с которого смеются противники строя. Тогда это был продукт далеко не ежедневного потребления, а из-за дефицита мяса практически всю продукцию мясокомбинатов из Украины вывозили в Москву.

В том, что знаменитая советская «вареная колбаса по 2,20» на 99% состояла из лучшего мяса, могут быть уверены лишь те, кто или не читал советских ГОСТов, или открывал их только на первой странице.

SМS в СССР: как переписывались в прошлом веке

Сегодня любую информацию вплоть до сложных банковских реквизитов мы можем моментально передать посредством SMS. А понятие «почта» употребляем исключительно в комплекте со словом «электронная». Любители эпистолярного жанра поселились в соцсетях и вместо писем пишут посты. А ведь еще совсем недавно ручка и бумага были главными инструментами и общения, и самовыражения…

Не забудьте посмотреть нашу ПОДБОРКУ 14 вещей, которые помнят те, кто жил до эпохи интернета.

1. «Секретики»

Но начнем наш экскурс в досмартфонные времена с элементарного – подземных «секретиков» дошколят. Поколение 40−50-летних, конечно, помнит, как это было. Для «секретика» требовался красивый конфетный фантик и кусок прозрачного стекла. В укромном месте (где-нибудь под деревом или забором) выкапывалась ямка, фантик, тщательно разгладив, устраивали в этом углублении, накрывали стеклышком и присыпали сверху землей. Если потом аккуратно разгрести эту землю, образовывалось окошечко с яркой картинкой под стеклом. Заветное местечко показывалось только лучшим подружкам, часто «секретики» делались совместно или по соседству. Очарование держалось обычно до первого дождя: «секретик» промокал, краски расползались.

2. Записки

Ну кто же из советских школьников не писал записочек друзьям, а то и избраннику противоположного пола. Высшим пилотажем считалось передать (перебросить, подложить) послание адресату прямо на уроке, незаметно для учительницы. Робкие «Галя, ты мне нравишься, пойдем сегодня в „Салют“» были, конечно, оправданны: ну кто же решится произнести такое вслух! В прочих случаях надобности в записках не было? все же можно обсудить на переменах.

Особо «продвинутые», как сказали бы сейчас, начитавшись Тома Сойера, «Дубровского» и «Всадника без головы», пытались наладить переписку через дупла деревьев и прочие потайные места. Хватало нас ненадолго, и на смену приходили новые забавы.

3. Анкеты-опросники

Лет в 13−15 девочек накрывала волна так называемых анкет. Предназначались они для одноклассниц и даже (отдельные и адаптированные варианты) для одноклассников. Начинаясь невинными вопросами типа любимых имен, цветов и фильмов опрашиваемого, анкеты плавно переходили на личности («Считаешь ли ты меня умной?», «Кто в нашем классе самая красивая?», «Перечисли мои недостатки и достоинства»).

А еще у нас были блокнотики с затейливо свернутыми листками для пожеланий на Новый год, всяческие рукописные сонники, самодельные гадания и тесты.

4. Письма и открытки

Наверное, каждый из нас в те времена посылал весточки «на деревню дедушке» или иногородним родственникам. Для многих это было тяжкой повинностью – талантом писать письма обладают далеко не все (зато все любят получать). Напишешь: «Здравствуй, дорогая наша тетя Зина! У нас все хорошо»… а дальше ступор. Так было с моими родителями. Но им повезло с ребенком, и письма многочисленным членам нашего семейства, разбросанным по городам и весям, писала в основном я. Любовь к эпистолярному жанру разделяла моя лучшая подруга Наташа, так что мы время от времени посылали письма и друг другу, хотя жили на соседних улицах.

Письма письмами, но самое святое было рассылать поздравления с праздниками. Поэтому за несколько недель до Нового года, 8 Марта, 9 Мая и проч. в киосках пачками закупались тематические открытки с марками, и по всей стране летело: «Уважаемая Нина Васильевна! Сердечно поздравляем Вас с Международным женским днем! Семья Павловых». Моя бабушка – прекрасный врач – получала десятки подобных открыток за раз…

5. Пейджинговая связь

Появление пейджеров в России (1993 г., хотя изобретено устройство было еще в 1956-м) произвело прямо-таки революцию, поставив связь на немыслимый прежде уровень. Правда, связь эта требовала посредства оператора и была односторонней. Но все равно это был прорыв! Чего только не наслушались операторы от наших граждан…

«Пока ничего. Как что – дам знать. Если чего, приезжай. Подпись – Конь». — «Простите, кто?» – «Конь! Лошадь мужского пола!»; «Купи туалетной бумаги и что-нибудь попить»; «Милая, я спускаюсь, меня не целуй, я с женой».

Будучи в начале 90-х символом достатка, пейджер-бум сошел на нет к 2000-му, когда у нас стали набирать популярность сотовые телефоны.

История карточной системы в России. Справка

Почти две трети (62%) россиян поддерживают идею введения продуктовых карточек для малоимущих, при этом доля желающих получить продуктовую карту менее чем за год выросла на четверть, свидетельствует распространенный в четверг опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Во время Первой мировой войны нормированное карточное распределение существовало в ряде воюющих держав, в том числе в Российской Империи. Впервые в России карточки были введены в 1916 году в связи с продовольственным кризисом, вызванным войной. Затем этой практикой воспользовалось Временное правительство, установив 29 апреля 1917 года карточную систему во всех городах. Исключительно по карточкам распределялось зерно: рожь, пшеница, полба, просо, гречиха и др.

После Октябрьской революции карточки появились вновь в августе-сентябре 1918 года и просуществовали до 1921 года. При организации распределения продовольствия практиковался «классовый подход».

Отмена карточной системы произошла в 1921 году в связи с переходом к политике НЭПа и расцветом предпринимательства.

В 1929 году на исходе НЭПа в городах страны вновь была введена централизованная карточная система. В апреле 1929 года были введены карточки на хлеб, к концу года карточная система охватила все виды продовольственных товаров, а потом затронула и промышленные. Карточки первой категории предназначались для рабочих, которые могли съесть в день по 800 г хлеба (членам семьи полагалось по 400 г). Служащие относились ко второй категории снабжения и получали по 300 г хлеба в день (и по 300 г на иждивенцев). Третьей категории – безработным, инвалидам, пенсионерам – полагалось по 200 г. А вот «нетрудовые элементы»: торговцы, служители религиозных культов – карточек вообще не получали. Карточек лишали и всех домохозяек моложе 56 лет: чтобы получать продукты, они должны были устроиться на работу.

Система просуществовала весь период коллективизации и индустриализации, вплоть до 1935 года, и охватила более 40 миллионов человек.

С началом Великой Отечественной войны в 1941 году централизованное карточное распределение вводится вновь. Карточки на продовольственные и некоторые виды промышленных товаров появились в Москве и Ленинграде уже в июле 1941 года. Карточки вводились на хлеб, крупу, сахар, кондитерские изделия, масло, обувь, ткани, швейные изделия. К ноябрю 1942 года они циркулировали уже в 58 крупных городах страны.

Карточное распределение продовольственных и промышленных товаров в СССР просуществовало до декабря 1947 года.

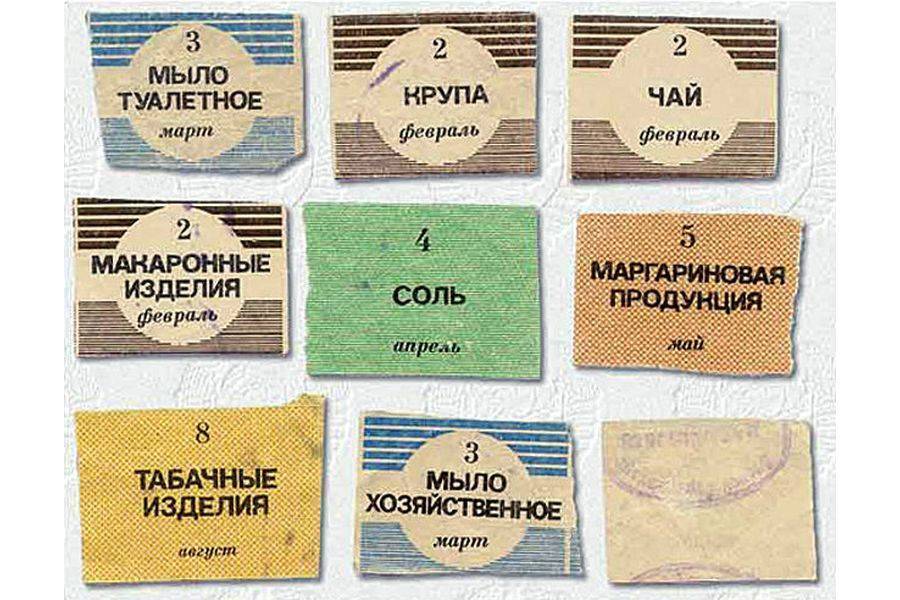

Последняя в СССР волна нормированного распределения началась в 1983 году с введения талонов (талонная система). Суть талонной системы заключалась в том, что для покупки дефицитного товара необходимо было не только заплатить деньги, но и передать особый талон, разрешающий покупку данного товара.

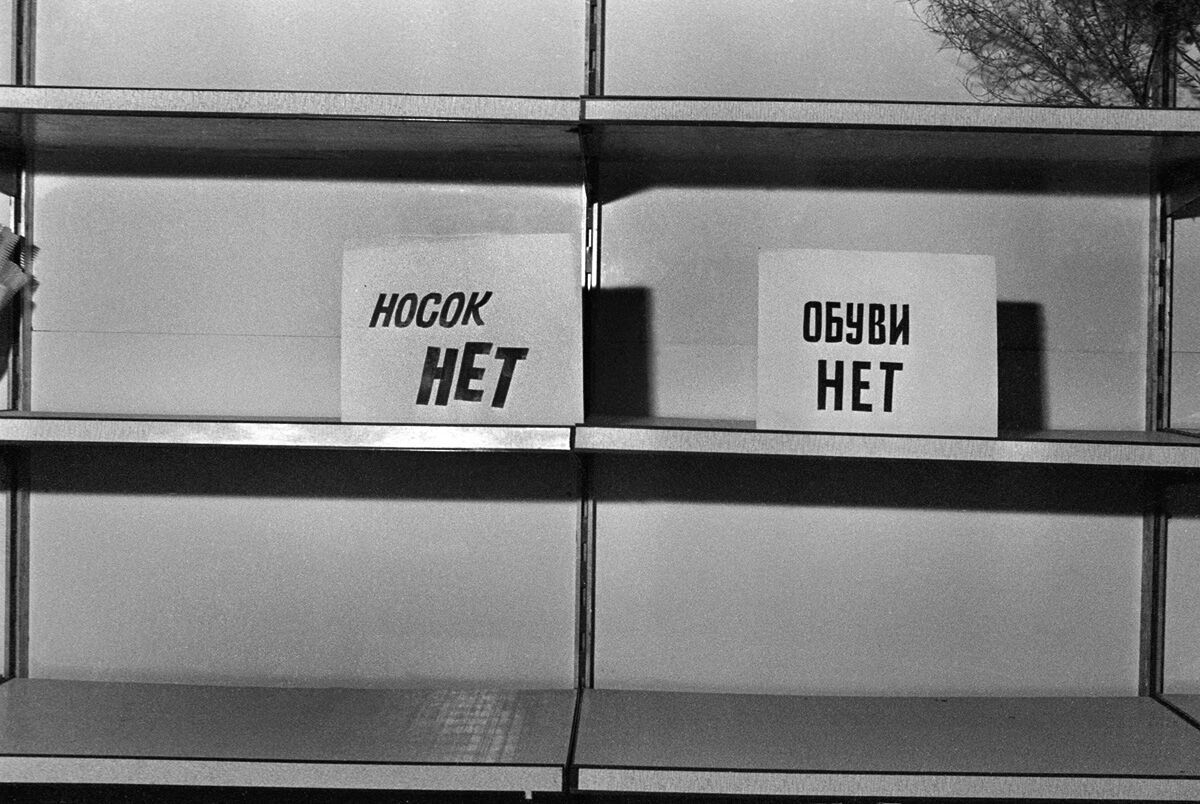

Первоначально талоны выдавались на некоторые дефицитные товары народного потребления, однако впоследствии талоны были внедрены на многие продукты питания, и некоторые иные товары (табак, водка, колбаса, мыло, чай, крупы, соль, сахар, в некоторых случаях хлеб, майонез, стиральный порошок, женское белье и т. д.). На практике зачастую не удавалось использовать талоны, так как соответствующих товаров в магазинах не было.

Талонная система стала сходить на нет в начале 1990‑х в связи с ростом цен, инфляцией (что сократило платежеспособный спрос) и распространением свободной торговли (что сократило дефицит). Однако на ряд товаров талоны сохранялись до 1993 года.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Как в нищем СССР жили по талонам

Так, друзья, сегодня будет пост на одну интересную историческую тему — о том, как люди в СССР жили по талонам. Что самое интересное — фанаты СССР любят рассказывать, что, мол, карточная система появилась уже в «проклятые девяностые», когда «проклятые либералы и Мишка-меченый довели страну до ручки». Разумеется, это неправда, и лучше всего об этом говорят исторические факты — карточная система распределения в том или ином виде существовала всю историю СССР, а то, что было в восьмидесятые-девяностые — просто лучше запомнилось, так как произошло при жизни нынешних поколений.

Итак, в сегодняшнем посте мы посмотрим, как в СССР питались по карточкам, узнаем, с чего это началось и подумаем, что со всем этим делать, – пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

Люди, не интересующиеся темой, не слышали об этом — но самые первые продуктовые карточки появились в России не во времена Перестройки и даже не во времена Второй мировой войны, а больше ста лет назад — весной 1916 года. К этому времени Российская Империя была уже сильно истощена войной, как психологически, так и экономически — в стране начался продовольственный кризис, и была введена карточная система. В частности, существовали талоны на сахар — так как сахаропроизводящие заводы Польши оказались в зоне боевых действий. Эти карточки выглядели вот так:

После большевистского переворота 1917 года карточная система накрыла всю страну — в отдельных районах страны по талонам распределялся даже хлеб, и продолжалось так до 1921 года. В 1921 году начался НЭП, страна вздохнула немного свободнее и карточки отменили. Однако с приходом к власти великого агронома и языковеда НЭП был свёрнут, и карточная система была введена снова — товаров на всех попросту не хватало. Помимо, собственно, карточной системы, при «великом вожде» существовали так же нормы отпуска товаров в одни руки — так, к примеру, с апреля 1940 года один покупатель мог купить не более 1 килограмма мяса и не более 0,5 килограмма колбасы. Напомню, что в 1940 году со времен переворота прошло уже 23 года — но страна, как видите, так и не стала жить по-человечески.

Вот так выглядел примерный «продуктовый набор» тех лет — и что самое важное, даже такие простые и низкокачественные продукты отпускались в те годы с большими ограничениями. Ограничения (по сути, талоны) касались, как я уже написал выше, мяса, колбасы, а также чая, кофе, сахара, яиц, молока. Без талонов можно было купить только хлеб да соль.

В 1947 году карточная система была отменена, но товарные ограничения в том или ном виде остались — к примеру, советский гражданин не мог просто прийти в магазин и купить автомобиль — для этого было нужно, во-первых, «отстоять очередь», затем нужно было заплатить большую сумму денег собственно за покупку автомобиля, и в третьих — нужно было ещё получить некое «разрешение» на приобретение автомобиля у местных органов власти. Про это мало кто слышал, но такие «разрешения» действительно существовали, как минимум в шестидесятые годы — я рассказывал о них.

Талонов на еду не существовало в 1970-е годы, во времена правления Брежнева — и с тех пор многие фанаты СССР считают это время «золотыми годами Союза». Почему в то время не было карточек? В семидесятые годы цены на нефть пошли вверх, и за счет экспорта нефти и получения валюты СССР смог закупать множество импортных товаров. В центральных универмагах крупных городов можно было купить джинсы FUZZ и кассеты BASF производства ФРГ, в стране повсеместно начали появляться пресловутые «румынские стенки» и немецкие туфли «Salamander» (прозванные попросту «саламандрами»), а также множество других импортных товаров, купленных за валютную выручку.

Фактически, это и был тот самый загадочный «золотой век СССР» — выскокие цены на нефть дали возможность хоть чем-то наполнить магазинные полки. Но даже этот «золотой век» был весьма нищим в сравнении с любым магазином в США той эпохи, да и многие товары всё равно оставались недоступными — к примеру, все годны существования СССР невероятным дефицитом оставались джинсы — которые стали более-менее доступны только в девяностые годы.

В брежневские времена годы руководством СССР была сделана фатальная ошибка — вместо того, чтобы за полученную валюту организовать у самих себя подобные производства, СССР тратил деньги на товары — и с закатом высоких цен на нефть, а также с увеличением расходов (к прмиеру, на войну в Афганистане) советская экономика медленно и верно начала приближаться к своему концу. По сути, в СССР «проели и провоевали» все нефтяные деньги — и тут пришли восьмидесятые годы.

Талоны пост-брежневской эпохии начали появляться снова не «в девяностые годы» (как любят рассказывать фанаты СССР), а уже в конце семидесятых — дефицит нарастал, и в некоторых регионах ещё при Брежневе были введены талоны на мясо, сливочное масло и сахар. Дальше было только хуже — «талонизация» охватывала всё новые и новые группы товаров.

Что самое интересное — далеко не везде эти бумажные штуки назывались «талонами». Местная власть часто импровизировала и называла их, например, «Карточка покупателя», «Заказ» или даже «Приглашение на получение». Разумеется, всё это было сплошным советским лицемерием — ведь никто ничего не заказывал, никто никого никуда не приглашал и не просил никаких карточек — просто таким образом маскировалась система ограниченного распределения товаров. Т.е. проще говоря — товар мог купить только тот, у кого была нужная бумажка.

В восьмидесятые годы по талонам часто распределяли мясо, колбасу и относительно хорошее сливочное масло — в свободной продаже был только дешевый, вредный и вонючий советский маргарин — намного более опасный, чем пальмовое масло. Позже список товаров по талонам расширился — к ним добавился сахар (он стал дефицитом из-за повсеместного самогоговарения) и практчиески любой алкоголь — в месяц на одного взрослого человка полагалась 1 бутылка водки и 2 бутылки вина. Алкоголь покупали буквально все, даже непьющие — он был отличной валютой и платой за услуги, вроде оплаты труда сантехника, телемастера и так далее.

Проблемы с плановой советской экономикой всё нарастали — ручное распределение не работало, бумажек на всех не хватало, товаров не было. Повсеместно процветал черный рынок и целые подпольные фабрики «цеховиков» по производству дефицита. Пик распределения по талонам пришелся на начало 1990-х годов — как бы подведя итог плановой советской экономике.

Затем талоны сохранялись примерно ещё в течение двух лет — так как экономика не могла быстро перейти на нормальные рельсы (кстати, в эти же годы ещё продолжали ходить советские рубли). Вот этот-то период фанаты СССР часто показывают как «нищету девяностых» — мол, в СССР было всё отлично, а потом стало плохо и появились талоны. Однако как становится понятно из моего поста — распределение товаров по талонам в начале девяностых — это лишь хвост кометы, голова которой прячется в далёком 1917 году.

Примерно к 1993 году, когда люди окончательно прогнали советских номенклатурщиков, сидевших на распределении и когда в полную силу заработал свободный рынок и конкуренция — талоны сошли на нет. И так бывает всегда и везде, где государство не вмешивается в экономические процессы — как-то всё само собой налаживается. Наверное, просто потому, что люди в целом не такие уж плохие и беспомощные, как их представляют себе коммунисты:)

А вы помните талоны в СССР? И могут ли их ввести в наши дни?

Напишите в комментариях, интересно)

Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке.