Тарковский с чего начать

11 цитат из дневника Андрея Тарковского

Творчество и отсутствие работы, мировая слава и неприятие на родине, отношения с родителями и болезнь. Андрей Тарковский вел дневники больше 15 лет — с апреля и до смерти в 1986 году. Arzamas выбрал и прокомментировал отрывки из дневника кинорежиссера

Андрей Тарковский называл свой дневник «мартирологом» — перечнем страданий. Несмотря на то что Тарковский является одним из самых известных российских режиссеров, на русском языке его «Мартиролог» вышел только в 2008 году — и то не в России, а в Италии. Дневник был переведен на множество языков и издан практически во всех европейских странах.

1. Об отсутствии работы

« Теперь мне ничего не страшно — не будут давать работать — буду сидеть в деревне, разводить поросят, гусей, следить за огородом, и плевать я на них хотел! Постепенно приведем дом и участок в порядок, и будет замечательный деревенский дом. Каменный. Люди вокруг будут хорошие. Поставим ульи. Будет мед. Еще бы „газик“ достать. Тогда все в порядке. Надо сейчас подработать денег побольше, чтобы кончить к осени с домом. Чтобы можно было жить тут и зимой. 300 км от Москвы — не будут таскаться просто так».

2. О детях и чести

«Какими будут наши дети? От нас многое зависит. Но и от них самих тоже. Надо, чтобы в них жило стремление к свободе. Это зависит и от нас. Людям, родившимся в рабстве, трудно от него отвыкнуть. С одной стороны, хочется, чтобы следующее поколение обрело хоть покой, а с другой — покой — опасная вещь… Самое главное — воспитать в детях достоинство и чувство чести».

Идея связи будущего с настоящим так или иначе проходит через все фильмы Тарковского. Например, в «Зеркале» Тарковский представил три этапа жизни и три поколения собственной семьи. Интересно, что в некоторых эпизодах представителей различных поколений играл один и тот же актер: таким образом режиссер, с одной стороны, намекал на схожесть судеб разных поколений, с другой — на то, что одно поколение перенимает идеи другого. В реальной жизни режиссер имел трех сыновей: двух от разных браков и еще одного, который родился в Швеции незадолго до смерти отца.

3. О родителях

У Тарковского были сложные и довольно прохладные отношения с родителями, и этому посвящен фильм «Зеркало». Отец, поэт Арсений Тарковский, ушел из семьи в 1937 году, оставив Андрея и его сестру Марину на попечение матери Марии Ивановны Вишняковой, которая полностью посвятила себя детям. Сам Тарковский был женат дважды. Его первая жена, Ирма Рауш, сыграла в «Ивановом детстве» и «Андрее Рублеве». Вторую жену, Ларису Кизилову, можно увидеть в «Зеркале»; кроме того, она была вторым режиссером на съемках последующих фильмов Тарковского.

4. О курении

«Итак, стоит запомнить — 12 ноября года я бросил курить. Честно говоря, давно пора. последние недели у меня пусто на душе и тупо. То ли от болезни, то ли оттого, что чувствую себя в тупике. Так и подохнешь и ничего не сделаешь. А сколько хочется сделать…»

В самом конце 1985 года, во время съемок «Жертвоприношения», проходивших в Швеции, у Тарковского обнаружили рак легких. Переводчица Лейла Александер-Гарретт, сопровождавшая режиссера, так описывает посещение врача: «После сдачи всех анализов нас пригласили в кабинет врача. Результаты лежали на столе, на стене висел новый рентгеновский снимок. Доктор крайне удивлен, что Тарковский бросил курить больше десяти лет назад. Обычно после такого срока легкие очищаются, но ему не повезло — это лотерея…»

5. О Солженицыне

«Сейчас очень шумят по поводу Солженицына. Присуждение ему Нобелевской премии всех сбило с толку. Он хороший писатель. И прежде всего — гражданин. Несколько озлоблен, что вполне понятно, если судить о нем как о человеке, и что труднее понять, считая его в первую очередь писателем. Лучшая его вещь — „Матренин двор“. Но личность его — героическая. Благородная и стоическая. Существование его придает смысл и моей жизни тоже».

Тарковский никогда не был диссидентом, хотя его видение мира было чуждо закостенелой советской действительности. Несмотря на обвинения в «элитарности» и «отрыве от советского зрителя», он никогда не противопоставлял себя советской системе и не считал себя борцом с режимом. Однако после объявления о невозвращении на родину, сделанном на пресс-конференции в Италии в 1984 году, Тарковский и его фильмы окончательно попали в число неугодных советской власти.

6. О планах

В дневнике есть множество записей о творческих планах, касающихся и кино, и театра. Тарковский написал сценарий «Гофманианы», хотел снимать фильм по «Идиоту» Достоевского и двухсерийную картину о жизни писателя, экранизировать «Смерть Ивана Ильича», ставить «Гамлета», «Макбета» и «Юлия Цезаря», а также оперу Мусоргского «Борис Годунов». Некоторые из этих планов удалось претворить в жизнь: в 1977 году Тарковский поставил «Гамлета» в «Ленкоме», а в — «Бориса Годунова» в лондонском Ковент-Гарден.

7. О детских воспоминаниях

« Не надо было ездить в Юрьевец! Пусть бы он и остался в моей памяти прекрасной, счастливой страной, родиной моего детства… Я правильно написал в сценарии для фильма, который сейчас снимаю, о том, что не следует возвращаться на развалины…»

Тарковский родился 4 апреля 1932 года в селе Завражье Ивановской области, расположенном в месте слияния трех рек: Унжи, Нёмды и Волги. Дом располагался в нижней части села, которая оказалась полностью затоплена во время строительства Горьковской ГЭС. Не случайно в его фильмах так много воды, а сам режиссер говорил, что «его детство ушло под воду». Работая над сценарием «Зеркала», Тарковский собирался отвести большой эпизод, посвященный воспоминаниям о разрушении церкви в Юрьевце, где он жил во время эвакуации в годах, но, посетив город, отказался от этой идеи. Реальность слишком сильно отличалась от детских воспоминаний.

8. О снах

В дневнике Тарковский часто описывает свои сны. Он считал их вещими и периодически воспроизводил в фильмах. Так, в «Жертвоприношении» целых шесть сцен из снов, в том числе и сон, описанный в приведенной цитате. Он вошел в фильм в несколько измененном виде: главный герой, господин Александер (в исполнении Эрланда Юсефсона), видит себя мертвым, причем наблюдает за происходящим как бы со стороны.

9. О спиритизме

Тарковский часто ходил к ясновидящим и интересовался парапсихологией: вспомним финал «Сталкера», где дочка главного героя передвигает стакан силой мысли. В то же время в конце жизни режиссер читал отца Павла Флоренского, собирался снимать фильмы о святом Антонии и Голгофе. В Лондоне он встречался с митрополитом Антонием Сурожским. Отпевали его по православному обряду. Процесс поиска веры особенно заметен в «Жертвоприношении».

10. Об известности

«Я никогда не желал себе преклонения (мне было бы стыдно находиться в роли идола). Я всегда мечтал о том, что буду нужен».

Воспоминания современников и текст дневников говорят о том, что Тарковский не был самовлюбленным человеком. В то же время он был уязвлен тем, что его творчество, в отличие от работ менее талантливых режиссеров, приближенных к власти, не признавалось на родине, что его свобода как художника ущемлялась и ограничивалась требованиями официальной идеологии.

11. Об ужасе и отчаянии

«Сегодня лучше. Сделали рентген и облучение. Врач сказал ( Бенбунан), что опухоль и на голове, и в груди сократилась на три четверти. Он очень доволен. Хотя вчера! Это тошнота, отчаяние, не боль, а страх, животный ужас, и отсутствие надежды — непередаваемы, как страшные сны. А это не было сном».

Вот как вспоминает начало болезни Тарковского переводчица со шведского Лейла Александер-Гарретт:

«…Самочувствие Андрея не улучшалось: бронхит не проходил, антибиотики не помогали, ему становилось все хуже. Он боялся, что это воспаление легких или новое обострение туберкулеза… Шестого декабря доктор мне позвонил и взволнованно сообщил, что получены результаты анализов. Тарковскому следует срочно обратиться к специалисту. Рентген показал затемнение в левом легком — это может быть последствие перенесенного в детстве туберкулеза или воспаления легких, он не берется решать».

Тарковский монтировал «Жертвоприношение», уже будучи тяжело больным. Весь 1986 год его лечили лучшие специалисты, однако старания оказались тщетными. 29 декабря Тарковский скончался. Он похоронен на иммигрантском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Фильмы Тарковского

| « | Мне кажется, что кино — единственное из искусств, которое оперирует понятием времени. Речь идёт не о том, что это искусство развивается во времени. Развивается во времени и музыка, и театр, и балет, и другие виды искусства можно назвать. Но я говорю о времени в буквальном смысле слова. Что такое кинокадр, который начинается с момента, когда мы говорим «Начали!» и кончается, когда мы скажем «Стоп!», что это такое? То есть это фиксация реальности, фиксация — это существо времени. Фиксация — это консервы времени, которые мы можем просматривать теоретически бесконечно. Ни одно из искусств не может «зафиксировать» время, кроме кино. По существу, ведь что такое фильм? Это такая мозаика из времени. | » |

| — А. А. Тарковский о времени и кинематографе | ||

| « | Заходит в бар мужик. Садится за стойку. Десять минут сидит молча. Поворачивается в сторону окна, ещё десять минут сидит молча. Подзывает бармена. Смотрит ему в глаза, бармен смотрит в ответ. Это продолжается примерно полчаса. Просит стакан воды. Бармен приносит стакан. Мужик смотрит на него пять минут. Кладёт голову на стол, лежит так ещё двадцать минут. Погружает палец в стакан и начинает им водить туда-сюда, помешивая воду. Это длится час. После этого встаёт, надевает пальто и уходит, но в дверях застывает и смотрит на людей в баре ещё полтора часа. Люди молча смотрят в ответ. Уходит. А бармен и говорит: — Тарковский — гений. | » |

| — Известный анекдот про Тарковского | ||

Эссе от Кинопоиска

Андрей Арсеньевич Тарковский (1932—1986) — известный советский режиссёр-визионер, сын не менее известного поэта Арсения Тарковского и родоначальник тропа Типа я Тарковский. Наряду с Алексеем Германом-старшим и Сергеем Параджановым, является известным представителем советского авторского и артхаусного кино. Также вместе с Сергеем Эйзенштейном считается самым именитым и признанным советским режиссёром за рубежом.

За двадцать с лишнем лет взлётов и падений своей режиссёрской карьеры, не считая короткометражек, Тарковский снял всего семь полнометражных фильмов, как подметил славист Роберт Бёрд — Священное «седьмифильмие» (аналогия с Пятикнижием Фёдора Достоевского).

Все фильмы Андрея Арсеньевича объединяет то, что главный герой зачастую является эдаким «юродивым», или просто очень печальным и тоскующим человеком, берущим на себя бремя нравственной ответственности, или различных бед и проблем, будь-то — холокост, творческий кризис, депрессия, жизненные ошибки, несправедливость, ностальгия по Родине, да хоть сама Третья мировая война и муки совести.

Содержание

Седьмифильмие, или 7½ фильмов Тарковского [ править ]

Ранний (оттепельный) период [ править ]

В эпоху, когда Хрущёв развеял культ личности Сталина, а отечественная космонавтика была ещё в зачатке, юный Андрей Арсеньевич поступил во ВГИК.

Каток и скрипка (1960) [ править ]

Там он выучился у мэтра советского кино первой половины XX в. — Михаила Ромма. Для Тарковского первым серьёзным опытом в кино стала его дипломная работа — 46-минутный фильм «Каток и скрипка», история мужской дружбы мальчика Саши и простого рабочего Сергея с лёгким налётом артхауса. В главной роли — Игорь Фомченко и Владимир Заманский.

Иваново детство (1962) [ править ]

Первоначально экранизацию повести Владимира Богомолова «Иван» должен был поставить Эдуард Абалов, но отснятый материал признали художественно беспомощным и к выпуску на экраны непригодным. Чтобы спасти положение, за советом обратились к Ромму, который и посоветовал одного из своих наиболее многообещающих учеников — Андрея Тарковского. Два Андрея (Кончаловский и Тарковский) на основе сценария Михаила Папавы написали свой и приступили к съёмкам.

К слову, новая советская волна ознаменовалось выходом многих культовых антивоенных лент: «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Судьба человека». Полнометражный дебют Андрея Арсеньевича не стал исключением. Фильм, своего рода «Иди и смотри» в версии 1960-х — история осиротевшего на войне мальчишки Ивана Бондарева, который лишь во снах возвращается в беззаботное, довоенное время, а наяву ему приходится быть разведчиком, терзаемым жгучей ненавистью к фашистам и нацистам.

Дебют, мягко говоря, стал триумфальным: получил восторженные отзывы критиков, зрителей (как и советских, так и забугорных) и зарубежных кинокорифеев, стал лауреатом премии «Золотой лев» (главная награда Венецианского кинофестиваля, которую за всю историю нашего кино, получило всего 4 фильма [3] ) и считается самым кассовым из всего, что снимал Тарковский (для советского проката). Без ложки дегтя не обошлось — нашлись идиоты и «индивидуумы» за «МОЖЕМПОВТОРИТЬ», которые раскритиковали фильм за… пацифизм. Но тем не менее, картина считается одним из лучших военных и оттепельных фильмов.

Фильм стал прорывом в карьере актёров Коли Бурляева и Николая Гринько, которые впоследствии ещё сработаются с Тарковским в следующем его фильме.

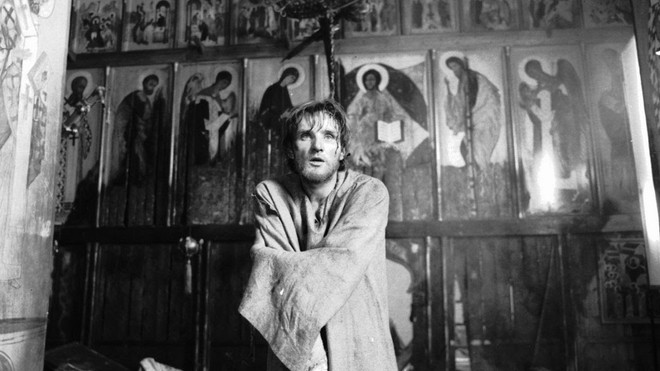

Андрей Рублёв (1966) [ править ]

Разделенная на восемь новелл чёрно-белая драма и своего рода magnum opus режиссёра. Именно с этого фильма началась эпопея непонимания и противоборства Тарковского с чиновниками из Госкино — а заодно и со зрителями, любящими мейнстрим, хотя чрезмерного «не для всех» в данном кино нет. Это просто беспощадно-суровое, историческое полотно о Руси начала XV в. без прикрас показывающее ужасы Средневековья: набеги, разорения городов, княжеские междоусобицы, мор, отсутствие гуманизма и жестокость дружины. В основу фильма легли биографии великих иконописцев — Андрея Рублёва, Феофана Грека и Даниила Чёрного. Конечно, не обошлось без анахронизмов и странных сцен, но все же фильм вполне достоверно передает мрачную атмосферу средневековой Руси.

Первоначально идея фильма принадлежала «нашему Шерлоку Холмсу» Василию Ливанову, и он даже хотел самолично поставить его и сыграть в нём главную роль, но Кончаловский вместе с Тарковским решили позаимствовать идею, написали сценарий и первые подали заявку на съёмки. Тарковский продинамил Ливанова с ролью Рублёва (несмотря на то, что обещал её именно ему), после чего огрёб нехилых люлей от него (сам он утверждал обратное). Роль досталось на тот момент малоизвестному театральному актёру Анатолию Солоницыну. После «Рублёва» он стал востребованным и признанным актёром, и в дальнейшем работал с Тарковским, став как и Гринько «счастливым талисманом» режиссёра.

Но всё шло не так гладко: вызвала много шуму и скандалов сцена сожжения коровы, за что Тарковского критикуют (и даже люто ненавидят) до сих пор. Дальнейшая судьба фильма была также непростой: вырезали полчаса материала и всё ровно «положили на полку», критики разгромили в пух и прах, и вроде всё — это крест на дальнейшей карьере режиссёра. Но произошло чудо — фильм полулегально попал на Каннский кинофестиваль и получил восторженные отзывы от зарубежных критиков и зрителей.

Существует две версии фильма: общеизвестная (2 ч. 55 мин.) и режиссёрская версия — «Страсти по Андрею» (3 ч. 17 мин).

Зрелый (хайпово-хейтовый) период [ править ]

Солярис (1972) [ править ]

После пяти лет безработицы для Тарковского появилась возможность снять новый фильм. Тандем с Кончаловским распался, и со времен «Катка и скрипки» Тарковский вновь вернулся к цветному кино.

Идея экранизировать фантастический роман Станислава Лема «Солярис» возникла у Тарковского ещё в 1968 г. Увидев «Космическую одиссею 2001 года» Кубрика, Андрей Арсеньевич, офигев от увиденного, захотел сделать свой ответ. Хотя, тут версии расходится: Кончаловский же утверждал, что фильм Тарковского именно ответ; другие говорят, что режиссёр лишь после постановки своего третьего полнометра увидел «Одиссею»; а кто-то считает, что эти два фильма вообще разные и сравнивать их бессмысленно. Но, тем не менее, общее у двух картин есть:

Сама же вторая экранизация романа (первой киноадаптацией был советский телеспектакль того же 1968) Лему не понравилась, и он упрекал Тарковского, что тот превратил его роман в «Преступление и наказание», только в космосе. Есть мнение, что на самого Андрея Арсеньевича в этот период и далее оказал значительное влияние автор сценария — писатель-диссидент Фридрих Горенштейн, в чьём творчестве тема покаяния и религиозные отсылки проходят красной нитью — Тарковский изначально ценил его очень высоко.

Зеркало (1974) [ править ]

Скорее всего Тарковский решил закоситься под своих кумиров — Феллини и Бергмана, и снял своеобразную автобиографическую драму (эдакую киноисповедь: у Феллини было «Восемь с половиной», у Бергмана же «Земляничная поляна»), где завуалировано показал свои детские и подростковые воспоминания и переживания (и как и у вышеупомянутых мэтров — суть проблем понятны только самому автору, конечно). По своей сути «Зеркало» — самый личный фильм режиссёра, а также самый сложный.

Фильм представляет собой солянку из воспоминаний главного героя поэта Алексея и хроники мировых событий: гражданской войны в Испании, бомбежки Хиросимы и Нагасаки, пограничного конфликта с китайцами и т. д. Действие происходит в трёх временных линиях — в довоенное время (примерно 1935 год), разгар Великой Отечественной войны и в 1970-х годах. Фильм получился настолько сложным, что даже сам режиссёр не знал, как совместить 32 отснятых эпизода в единую картину — было около 20 с лишним вариантов монтажа. В фильме приняли участие родители режиссёра — Мария Вишнякова (исполнившая роль постаревшей матери Алексея) и Арсений Тарковский (голос, читающий стихи за кадром).

Некоторые критики именует «Зеркало» главным фильмом Тарковского — он даже на 9-м месте в списке 100 лучших фильмов по версии главных режиссёров современности (туда же входят «Андрей Рублёв» и «Сталкер»).

Сталкер (1979) [ править ]

Во время съёмок «Зеркала» режиссёр заинтересовался повестью братьев Стругацких «Пикник на обочине», а в 1976 получил «добро» на экранизацию и приступил к работе. На главные роли были взяты Александр Кайдановский и вышеупомянутые Солоницын и Гринько. Съёмки фильма стали производственным адом: сценарий переписывали 8-9 раз, первоначальное название «Машина желаний» поменялось на «S.T.A.L.. Сталкер», Тарковский умудрился подраться с Кайдановским и разругаться с оператором Георгием Рербергом, место съёмок менялось в связи с землетрясениями, само производство затянулись аж на три года. А в итоге от повести не осталось и следа.

На сегодняшний день «Сталкер» — самый популярный/ненавидимый/обсуждаемый фильм Арсеньевича и последний его проект, снятый на территории СССР. Дальше только — тоска по Родине.

Поздний (абсолютный ТИПАЯТАРКОВСКИЙ) период [ править ]

Если «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер» вызывали (и вызывают) вокруг себя срач и споры, но тем не менее пользуются популярностью, вызывают восторг и являются образцами настоящего артхауса, то последние два фильма Тарковского будто созданы только для фанатов. Не то, чтоб эти фильмы прям уж плохие, но они наименее популярны и обсуждаемы, и в топах лучших фильмов редко их встретишь. Относительно малое число оценок на интернет-сервисах о кино это подтверждает. Стиль стал умеренней, операторская работа плавней, а монтажных склеек ещё меньше.

Ностальгия (1983) [ править ]

Тарковский решил уйти во все тяжкие и отправился снимать своей следующий фильм в Италию. Как шутили некоторые критики: не успел Тарковский покинуть коммунистическую тюрьму, как уже снимает о том, как по ней тоскует. В центре сюжета новой картины — писатель АНДРЕЙ Горчаков (в исполнении Олега Янковского), приехавший в Италию по работе: написать о русском композиторе, когда-то здесь жившем. В Италии Андрея ничего не радует, лишь гложет ностальгия по Родине и семье (Тарковский даже не скрывал, что главный герой шестого полнометра его Alter ego). Возможно, немного замысел фильма попортила правка — первоначально идея была в том, что Горчаков был ИМЕННО ЭМИГРАНТОМ, что и объясняет такую дикую меланхолию персонажа.

«Ностальгия» наряду с «Зеркалом» также является личной картиной Тарковского, где он выплеснул на зрителя свои переживания и депрессивное состояние. Да, после этого фильма Тарковский отказался возвращаться в Советский Союз и стал «невозвращенцем». Устал режиссёр от цензуры и чиновников из Госкино (которые всё же выдавали ему огромные бюджеты), да и от советской власти в целом. Антисоветчину Тарковский снимать бы не стал — он, надо отдать ему должное, не считал возможным размениваться на конъюнктурку, и вообще его последние картины пронизаны тоской по России.

Жертвоприношение (1986) [ править ]

Начав жить вместе с женой Ларисой в Западной Европе, и заработав итало-французский акцент, Тарковский столкнулся с жестокой реальностью — что даже у буржуев в кино правит далеко не творческий подход: вместо идеологии в первую очередь решает всё коммерция. Но все же прославленному советскому русскому режиссёру удалось найти бюджет на седьмой полнометражный фильм. Картина повествует о бывшем театральным актёре Алесандере, который решает сжечь свой дом, отречься от семьи, взять обет молчания, и заодно переспать с ведьмой , чтобы предотвратить атомную войну. Выход «Жертвоприношения» стал воистину символическим — мало того, что режиссёр находился при смерти, так ещё в том же 1986-м году произошла катастрофа в Чернобыльской АЭС (даже бытует мнение, что Тарковский это предвидел), и вдобавок на одном из мест съёмок позже было совершено покушение на одного шведского политика.

Вообще «Жертвоприношение» выделяется из всего творчества Тарковского (не, по динамичности, а точнее по её отсутствии — всё как обычно), наверно тем, что тут уже ни одного советского актёра, да и сам фильм больше напоминает Бергмана, чем Тарковского. Тут и любимый бергманский актёр — Эрланд Юзефсон, и традиционный оператор — Свен Нюквист, и съёмки проходили на острове, где проживал прославленный шведский режиссёр.

Самым сложным моментом в съёмках была сцена сожжения дома — забарахлила камера, и сооружение сгорело просто так. Получилось доснять сцену со второго дубля, построив такой же дом, только меньшим размером.

Умер Андрей Арсеньевич в конце 1986 г. от рака лёгких. «Жертвоприношение» стало последним фильмом в его небольшой, но значимой для мирового кино фильмографии.

Влияние [ править ]

Визуальные отсылки на Тарковского в «Выжившем».

Советский режиссёр оказал огромное влияние на многих творцов, которые так или иначе копируют его, или вдохновляются им. Вплоть до того, что в 80-е «тарковщина» стала на какое-то время бичом советского кинематографа (особенно перестроечного кино): куча молодых режиссёров мнила себя новым Тарковским и пыталась снимать как можно медленнее, мрачнее и непонятнее.

Тропы вокруг режиссёра [ править ]

Гений в негодовании

— У нас другая социальная система, и гостиницы не продаются. А ваши работы всегда оплачиваются по самой высшей ставке.

Тропы вокруг фильмов [ править ]

Появление в других фильмах [ править ]

В очень редких случаях Тарковский был ещё и актёром:

Андрей Тарковский: как начать смотреть его фильмы

Почему Андрея Тарковского называют и самым перехваленным, и самым недооцененным русским режиссером? С чего начинать смотреть его фильмы? И с чего начинать не надо? Взяв за основу хороший формат Британского института кино, начинаем рассказывать о фильмографиях великих режиссеров

«Самый перехваленный», «самый недооцененный», «воплощение русской духовности», «мастер пафоса, снобизма и звенящей пустоты», «интеллектуал с „холодным носом“», «творец, пишущий собственной кровью». Все это суждения об одном человеке — кинорежиссере Андрее Тарковском.

Ключевые слова в отзывах на фильмы Тарковского — «долго», «скучно», «сложно». И при этом он был и остается важнейшей культурной константой, на которую ориентируются десятки востребованных режиссеров — от Иньярриту и фон Триера до Содерберга и Звягинцева. Именно с Тарковским, наряду с Эйзенштейном, Кулешовым, Довженко, Параджановым, Бондарчуком, ассоциируется российский кинематограф за границей. С чем связан этот парадокс и почему одни считают его фильмы сверхценными, а другие обесценивают?

С чего начать

Первое знакомство лучше начинать с фильма «Солярис» (1972) по мотивам одноименного романа Станислава Лема. Тарковский не любил развлекательное, так называемое жанровое кино, но именно в этом фильме, пожалуй, ближе всего подошел к жанровому канону. Он не только работает с элементами научной фантастики, но и выводит сайфай в кино на философский, экзистенциальный уровень.

При всей этой сложности у фильма есть вполне понятный сюжет: космический психолог Крис (Донатас Банионис) отправляется на загадочную планету Солярис, где расположена орбитальная научная станция, чтобы принять решение, продолжать ли исследования. Помимо своих коллег (Юри Ярвет и Анатолий Солоницын), он обнаруживает на станции еще нескольких человек. Выясняется, что это не люди, а так называемые «гости». Разумная плазма, покрывающая планету, создает точные копии тех, перед кем космонавты испытывают нестерпимое чувство вины. Той же ночью появляется Хари (Наталья Бондарчук), выглядящая как жена Криса, погибшая на Земле несколько лет назад.

Для Тарковского научно-фантастический сюжет становится поводом к разговору о природе человека, универсальных категориях человеческого сознания — муках совести, побеге от себя, постыдных воспоминаниях и попытках исправить то, что исправить уже нельзя.

Что смотреть дальше

После фантастического «Соляриса» можно вернуться на десять лет назад и посмотреть два исторических фильма. «Иваново детство» (1962) — полнометражный дебют режиссера, посвященный войне и удостоенный «Золотого льва Святого Марка», главной награды Венецианского кинофестиваля. «Андрей Рублев» (1966), рассказывающий об отношениях художника и власти в средневековой Руси, получил приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в Каннах. В обеих картинах уже отчетливо слышен голос Тарковского, но еще нет сложности и многозначности, характерных для его фильмов 1970-х.

Среди них «Сталкер» (1979), в котором режиссер снова заходит на территорию научной фантастики. В отличие от «Соляриса», где сюжет романа Лема хоть и переосмыслен, но все-таки сохранен, здесь от «Пикника на обочине» братьев Стругацких остались только общие очертания. Все элементы сюжета нагружены философскими и религиозными символами, апокалиптическими и мизантропическими мотивами. Тарковский говорит со зрителем загадками, ключи к которым имеет смысл искать не столько в фильме, сколько внутри себя.

Еще более сложную форму Тарковский выбирает для своего главного фильма — исповедального «Зеркала» (1974). Здесь он не просто говорит загадками, но намеренно запутывает зрителя: Маргарита Терехова играет и жену героя, и мать в его воспоминаниях; Игнат Данильцев — сына героя и самого героя в тех же воспоминаниях; бабушка, роль которой досталась матери режиссера Марии Ивановне, не узнает внука; внук при этом разговаривает с несуществующими жильцами квартиры. Логика в этих несостыковках появляется, когда понимаешь, что фильм воспроизводит работу памяти — с ее обрывочностью, искажениями, подменами и белыми пятнами. Именно из-за сложнейшей работы с изображением психической реальности «Зеркало» входит в списки самых значимых фильмов в истории мирового кино, а имя Тарковского ставят в один ряд с Феллини, Антониони и Бергманом.

Семь классических кадров из фильмов Тарковского

Война, показанная через искалеченное сознание ребенка

Видение художника — крестный путь Христа в средневековой Руси

Отсылка к «Возвращению блудного сына» Рембрандта

Левитация матери в сновидческой реальности главного героя

Герои на пороге комнаты исполнения желаний

Финальное видение героя — дом детства внутри аббатства Сан-Гальгано

© Sovinfilm; RAI 2; Gaumont

Страшная жертва главного героя

© Svenska Filminstitutet; Argos Films; Film Four International

С каких фильмов не стоит начинать

С «Ностальгии» (1983) и «Жертвоприношения» (1986). Эти фильмы, снимавшиеся в Италии и Швеции, во многом повторяют главные мотивы и приемы Тарковского, а «Жертвоприношение» еще и является его творческим завещанием. Так что смотреть их имеет смысл, уже когда просмотрены первые пять фильмов режиссера. В этом случае больше шансов, что образы свечи и воспламенения, чистоты души и скверны мира, приближающегося апокалипсиса и рациональной ловушки технического прогресса, нравственного тупика мужчины и греховной, но спасительной природы женщины будут не раздражать, а восприниматься как часть картины мира Тарковского.

С кем работал Тарковский

Тарковскому непросто давалось общение с коллегами: на съемочной площадке многие считали его деспотом и тираном. Поэтому он старался всегда работать с одной командой, где все понимали друг друга с полуслова. «Иваново детство» и «Андрея Рублева» он сделал с великим оператором Вадимом Юсовым. Тарковский собирался работать вместе и дальше, но Юсов, прочитав исповедальный сценарий «Зеркала», отказался снимать фильм — история показалась ему слишком автобиографичной. Все пять фильмов Тарковского, снятых в СССР, монтировала Людмила Фейгинова — это она придумала поставить в начало «Зеркала» знаменитый эпизод «Я могу говорить».

Во всех советских фильмах Тарковского снимался Николай Гринько, воплотивший очень важную для режиссера фигуру отца: в «Ивановом детстве» он играет полковника Грязнова, в «Андрее Рублеве» — иконописца Даниила Черного, в «Солярисе» — отца Криса, в «Зеркале» — директора типографии, в «Сталкере» — Профессора. В трех фильмах («Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало») в эпизодических ролях снялась мосфильмовский организатор кинопроизводства Тамара Огородникова, работавшая директором на «Андрее Рублеве»: Тарковский ценил ее аристократический образ и ахматовский профиль. Музыку к «Солярису», «Зеркалу» и «Сталкеру» написал Эдуард Артемьев, экспериментатор в области синтеза звука и электронного саунд-дизайна.

Цитаты о Тарковском

«Я люблю все фильмы Тарковского, его самого и его работы. Каждый его кадр — великолепное изображение само по себе. Но готовое изображение — ничего больше, чем несовершенное воплощение его идеи. Его идеи реализованы лишь частично. Но он должен был это сделать».

«Помню, как впервые увидел фильм Тарковского — я был шокирован. Не знал, как дальше быть. Я был очарован его кинематографом, потому что неожиданно понял, что фильм может содержать такое количество смыслов, о котором я и подумать раньше не мог».

«Просмотр „Зеркала“ был духовным переживанием, потому что передо мной открылись миры, о существовании которых я не знал, но к которым сразу почувствовал симпатию».

«Человек, приучивший себя к многомерности и многообразию творчества, не стал бы, думаю, уходить с сеанса, где демонстрируется, скажем, „Солярис“. Во всяком случае (если исключить момент „не нравится“), не отказал бы картине в истинности и праве на существование в искусстве, несмотря на то что язык ее — а следовательно, и то, что на языке сказано, — казался бы непонятным.

Конечно же, сама необычность языка не требует образованности и пуще — специальной учености. Она, думаю, требует, скорее, постепенного вхождения, привыкания».

«Если говорить о глубине внутреннего мира художника, открывшегося на экране (а внутренний всегда отражение сторон реального мира — в пустоте художник задохнется), то особое впечатление произвело на меня искусство Андрея Тарковского. Мы говорим: искусство отражает мир, это верно, но отражение это особое. В искусстве получается только то, что выстрадано. Состроить ничего нельзя, боюсь, что нельзя и выстроить. Глубиной на экране обладает только то, что было выстрадано художником, состроенное распадается как карточный домик.

Режиссер показывает реальность и ее отражение искусством: внешне отражение ничем не схоже с жизнью. Он воссоздает незримые сложные связи духовной жизни человека и мира, в котором он живет».