теплоэлектроцентраль группа как хорошо

Круговорот тепла в городе: как обогревают московские квартиры

Откуда приходит тепло

Мощную ТЭЦ-12, одну из 16 электростанций, невозможно не заметить, если прогуливаться по Бережковской набережной. За воротами, куда можно попасть только по пропускам, все не менее масштабно — по огромной территории удобнее всего передвигаться на авто. Турбины, генераторы, котлы, трубопроводы и различное другое оборудование заполняют многоуровневые пространства цехов — именно благодаря их работе в квартирах москвичей тепло осенью, зимой и весной.

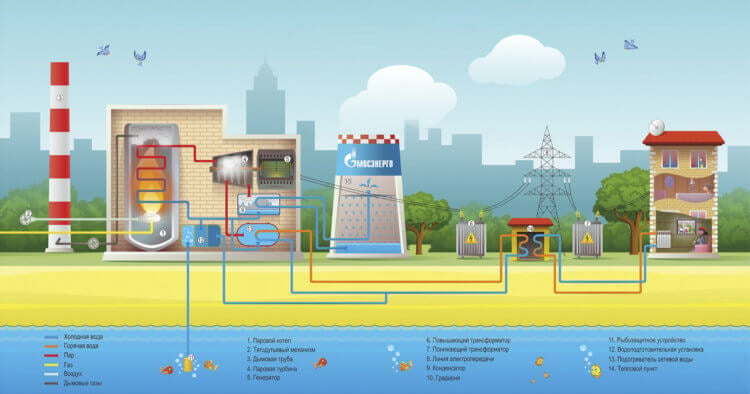

В машинном зале парогазового энергоблока ПГУ-220 расположены паровая и газовая турбины, котел-утилизатор и многое другое. Московские теплоэлектроцентрали работают в режиме комбинированной выработки электроэнергии и тепла. Для производства тепловой энергии используется пар с отборов турбин, поступающий на сетевые горизонтальные подогреватели. Проходящая через них вода нагревается и через сетевые насосы под давлением подается в городскую теплосеть.

Этот энергоблок полностью автоматизирован, и обо всем, что здесь происходит, можно узнать на блочном щите управления. На мониторы, которые размещены как на стене, так и на столах операторов, выводится информация о параметрах и режимах работы оборудования. Если возникнет какая-либо неполадка, специалисты устранят ее сразу же. Интересно, что перейти на режим отопления ТЭЦ могут в любой момент, даже летом, если бы возникла такая необходимость: оборудование всегда находится в подготовленном состоянии.

Тепло в дома и на социальные объекты Москвы начали подавать 28 сентября в связи с многочисленными просьбами жителей. «На сегодня полностью завершена подача тепла в учреждения образования, здравоохранения и практически завершена подача тепла во все здания жилого фонда», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Согласно схеме теплоснабжения столицы, ПАО «МОЭК» обеспечивает доставку теплоносителя до границы здания, а внутридомовое распределение тепла — зона ответственности собственников строений и управляющих компаний.

«Для энергетиков это очень напряженный и трудоемкий период. В круглосуточном режиме оперативные службы отслеживают правильный подъем теплоносителей. Это очень важно, потому что если нарушить график подъема температуры, то могут возникнуть серьезные проблемы. Мы этот вопрос жестко держим на контроле», — сказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

Современный энергоблок ПГУ-220 появился на ТЭЦ-12 в 2015 году. С его вводом электрическая мощность станции возросла более чем в полтора раза.

Тепло продолжает путь

По трубопроводам от ТЭЦ теплоноситель (вода) приходит на насосно-перекачивающую станцию (НПС). Ее задача — создать гидравлический режим на объектах теплоснабжения. Давление теплоносителя от ТЭЦ очень высокое, его нужно снизить до нормальных параметров для подачи его к объектам теплоснабжения, кроме того, расстояния до объектов могут быть достаточно большие, и давление в трубах может меняться. Специальное оборудование НПС регулирует давление носителя, чтобы передать тепло дальше, в центральные тепловые пункты. Это и есть главная цель станции — довести давление до необходимых нормативов. Что дальше? Круговорот продолжается: в центральном тепловом пункте (ЦТП) теплоноситель отдает энергию для передачи тепла в систему теплоснабжения и горячего водоснабжения домов, где распределяется по квартирам и приходит в каждую батарею. После отдачи тепла он возвращается обратно на центральный тепловой пункт, далее — на насосную станцию, откуда его насосами отправляют снова на ТЭЦ.

Главное требование для всех, кто находится внутри насосно-перекачивающей станции, — надеть каску. Трогать трубы, рычаги и все остальное могут только специалисты. Оборудование работает под большим напряжением — свыше десяти тысяч вольт. Поэтому просто так, из любопытства, трогать ничего нельзя — это может быть опасно для жизни.

Всего в Москве 24 насосно-перекачивающие станции.

Тепло в домах москвичей

Центральный тепловой пункт — это комплекс оборудования, расположенный в отдельном помещении и обеспечивающий отопление и горячее водоснабжение здания или группы зданий. Сюда вода (теплоноситель) поступает из насосно-перекачивающей станции. Это небольшое помещение располагается во дворе жилого дома и обслуживает несколько зданий. К центральному тепловому пункту на Новокосинской улице, например, подключены пять жилых домов и школа. Именно отсюда к ним и распределяют тепло.

«Все работает в автоматическом режиме. Теплоноситель поступает на ЦТП, а дальше — в теплообменники. Оттуда тепловая энергия переходит уже в систему отопления, — рассказал заместитель главного инженера филиала № 5 ПАО «МОЭК» Александр Кузнецов.

Кроме того, в ЦТП есть новая умная установка, которая с помощью датчиков определяет температуру на улице и самостоятельно задает градус, с которым тепло отдают в дома. По нормативам в квартирах не должно быть ниже 18 градусов тепла, и температура в доме меняется в зависимости от погоды на улице.

Теплоцентраль не греет

В Нижегородской области вспомнили о проекте ТЭЦ в Кстовском районе

Правительство Нижегородской области продлило заявку Верхневолжской генерирующей компании (ВВГК) на старый проект строительства теплоэлектроцентрали в Кстовском районе. Возведение новой ТЭЦ анонсировали еще в 2009 году, но неоднократно откладывали из-за проблем с выделением земельных участков и из-за отсутствия инвесторов. ВВГК планирует построить ТЭЦ за шесть лет. Объем инвестиций составит 60 млрд руб. Сейчас компания занимается объединением земельных участков и ищет партнеров. Близкие к правительству источники “Ъ-Приволжье” сомневаются в перспективах стройки: заявленные 900 МВт электрической и 840 Гкал/час тепловой мощности ТЭЦ некуда реализовывать.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Совет по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил новую заявку Верхневолжской генерирующей компании (АО ВВГК) на строительство ТЭЦ на площадке замороженного в конце 1980-х годов строительства Горьковской атомной станции теплоснабжения в Кстовском районе.

Напомним, проект парогазовой теплоэлектроцентрали мощностью 900 МВт по электроэнергии и 840 Гкал/час по теплу еще в 2009 году одобрил прежний губернатор Валерий Шанцев. Для его реализации тогдашнее правительство региона и нефтегазовая компания «Итера» в 2008 году учредили ВВГК, войдя в уставный капитал 75-ю и 15-ю процентами соответственно. В 2013 году «Итера» бизнесмена Игоря Макарова перешла под контроль «Роснефти», и в нижегородском проекте остались лишь структуры группы «Арети» господина Макарова и бывшие топ-менеджеры компании.

Заявленные изначально сроки строительства ТЭЦ неоднократно смещались, в частности из-за проблем с оформлением земельного участка площадью 16 га.

Проволочки были вызваны тем, что на участке находились объекты, оставшиеся со времен строительства Кстовской АЭС: несколько нежилых зданий, железнодорожные пути, котельная, трубопроводные эстакады, автодорога и объекты коммунальной инфраструктуры, оцененные тогда в 58,4 млн руб. Чтобы не нести расходы на освобождение земли от построек, в 2015 году правительство Нижегородской области передало их инвестору путем внесения в уставный капитал, тем самым рассчитывая решить проблему с формированием земельного участка под строительство ТЭЦ. Предполагалось, что к 2016 году ВВГК завершит проектные работы и подаст документы в Главгосэкспертизу.

Однако в 2017 году проект ТЭЦ вновь был отложен в связи с корректировкой и запланированной ВВГК допэмиссией акций, но не состоявшейся, призванной увеличить уставный капитал компании до 500 млн руб., и поисками инвесторов. ВВГК перенесла строительство двух энергоблоков на 2020–2021 годы, параллельно потеряв перспективный рынок сбыта энергоресурсов. Еще на старте проектировщик заключил договор о намерениях закупки тепловой энергии с муниципальным АО «Теплоэнерго»: предполагалось, что мощности ТЭЦ будут обеспечивать теплом Приокский и Советский районы Нижнего Новгорода. Но АО «Теплоэнерго» за это время успело построить новые котельные и сочло экономически нецелесообразным перестраивать систему отопления двух крупных территорий с миллиардными затратами ради затянувшегося кстовского проекта.

Справка

По данным Kartoteka.ru, АО ВВГК зарегистрировано в 2008 году в Нижнем Новгороде. Уставный капитал — 2,5 млн руб. Основной вид деятельности — строительство электростанций. Бенефициаром выступает московское ООО «Электра», второй участник — госпредприятие Нижегородской области «Лидеры спорта». Генеральный директор Дмитрий Алексеев. Выручка компании в 2019 году составила 6,2 млн руб. при 194 тыс. руб. чистой прибыли.

Проект подорожал с 40–45 млрд руб. до 60 млрд руб. Главный инженер ВВГК Сергей Длугосельский сообщил “Ъ-Приволжье” о том, что компания все еще ищет инвесторов для участия в проекте. В их числе названы российские и международные компании, но какие именно инвесторы могут быть заинтересованы, он называть не стал. Теперь сроки строительства ТЭЦ составят шесть лет, но сдвигаются на неопределенное время. «Пока сложно сказать, насколько сдвинется реализация проекта», — добавил господин Длугосельский, отказавшись оценивать перспективы реализации проекта по телефону.

Как рассказали “Ъ-Приволжье” в министерстве земельных и имущественных отношений Нижегородской области, ВВГК решила сформировать единый земельный участок под всеми объектами бывшей Горьковской АТС и подготовить проект планировки и межевания территории. При этом компании необходимо урегулировать вопрос с владельцами находящихся там объектов. В 2019 году предприниматель Андрей Канашин стал владельцем главного корпуса недостроенной атомной станции теплоснабжения (АСТ) под Нижним Новгородом. Здание и земельный участок под ним площадью 32,6 тыс. кв. м были проданы за 42,6 млн руб. Готовность восьмиэтажного здания площадью 13,8 тыс. кв. м оценивается в 98%.

Как только проект межевания будет одобрен, станут понятны и новые сроки начала и завершения строительства ТЭЦ.

Впрочем, проект вряд ли будет реализован в Кстовском райне, полагает собеседник “Ъ-Приволжье”, близкий к правительству Нижегородской области. По его словам, инвестор все еще надеется начать реализовывать тепло в Нижний Новгород и ищет потенциальный рынок сбыта, поскольку за все эти годы успел серьезно вложиться в разработку проекта. Однако анонсированные мощности ТЭЦ для потребителей на территориях бывшей атомной станции теплоснабжения явно избыточны, и ВВГК стоило бы присмотреться к землям Кстовского района ближе к территориям Новинок и Ольгино, где запланировано масштабное жилищное строительство. «Слабо верится в то, что ВВГК сможет привлечь инвесторов, а тем более построить станцию», — рассуждает источник. Решение земельного совета он расценивает скорее как жест доброй воли правительства по отношению к компании, которая давно занимается проектом государственно-частного партнерства.

Как работает ТЭЦ

По мере своего развития человечество потребляет все больше энергии. Примерно 50 лет назад электричество нужно было в основном для работы холодильника, телевизора и лампочки. Пускай сейчас они стали потреблять намного меньше, а лампы накаливания и вовсе заменили на светодиоды, но это не означает, что мы победили энергетический голод. У нас появилось очень много других потребителей. Смартфоны, компьютеры, планшеты, игровые приставки, наконец, электромобили… Все это не просто требует энергию, но и намекает нам на то, что ее должно становиться все больше и больше. Ее рост должен идти чуть ли не по экспоненте. Кто же будет давать нам эту энергию? Есть варианты.

Такие пейзажи выглядят очень масштабно.

Какие бывают источники энергии

Источников энергии существует множество. Самыми интересными, наверное, являются солнце и ветер. Вроде ничего не происходит, а электричество вырабатывается. Самые технологичные способы получения — это без сомнения атомная энергетика и токамаки, которые еще пока строятся и рано говорить об их промышленном запуске.

Есть и более экстравагантные способы получения энергии. Например, энергия Земли, о которой я подробно рассказывал ранее. Есть даже станции, которые вырабатывают энергию из приливов. Тоже своеобразный, но иногда действенный способ.

Сочетание приведенных выше технологий позволяет поставить источник энергии почти в любой точке мира. Если что, то можно даже подогнать плавучую атомную станцию, которая обеспечит энергией небольшой город на 60-100 тысяч жителей.

Первая в мире плавучая атомная станция «Академик Ломоносов».

Это все хорошо, но есть и более проверенные способы получения энергии, которые требуют мало затрат, но им надо обеспечивать много топлива и они не очень-то экологичны. Для выработки электричества они используют ископаемое топливо, которое, кроме прочего, может и закончиться, но пока его хватает.

Чем ТЭС отличается от ТЭЦ

Сначала надо разобраться с формулировками. Многие не понимаю, чем ТЭС отличается от ТЭЦ, и почему часто один и то же объект называют обеими этими аббревиатурами.

На самом деле это действительно примерно одно и то же. Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) является разновидностью теплоэлектростанции (ТЭС). В отличии от второй, первая вырабатывает не только электричество, а еще и тепло для отопления близлежащих домов.

60% энергии в мире добывается за счет тепловых электростанций. В том числе и та, от которой заряжается Tesla и прочие электромобили. Вот такая экологичность получается.

ТЭЦ более универсальны, но когда с отоплением в домах все нормально, строятся простые ТЭС, но часто они могут быть преобразованы в ТЭЦ строительством пары дополнительных блоков и прокладкой инфраструктуры в виде труб.

Как работает тепловая электростанция

В основе работы тепловой электростанции лежат свойства пара, которыми он обладает. Вода, превращенная в пар, несет в себе большое количество энергии. Именно эту энергию направляют на вращение турбин, которые должны вырабатывать электричество.

Как правило, на тепловых электростанциях в качестве топлива используется уголь. Выбор этого топлива очень логичен, ведь именно угля на нашей планете еще очень и очень много. В отличии от нефти и газа, которых пока хватает, но уже маячит перспектива истощения их запасов.

Выше я сказал, что 60 процентов получаемой в мире энергии вырабатывается ТЭС. Если говорить о станциях, которые работают на угле, их доля достигает примерно 25 процентов. Это лишний раз подтверждает, что угля у нас много.

Для работы станции его заранее измельчают. Это может делаться в рамках станционного комплекса, но проще это сделать где-то в другом месте.

Измельченный уголь попадает на станцию на начальном этапе производства энергии. При его сжигании разогревается котел, в который и попадает вода. Температура котла может меняться, но его главной задачей является максимальный нагрев пара. Сам пар получается из воды, которая так же поступает на станцию.

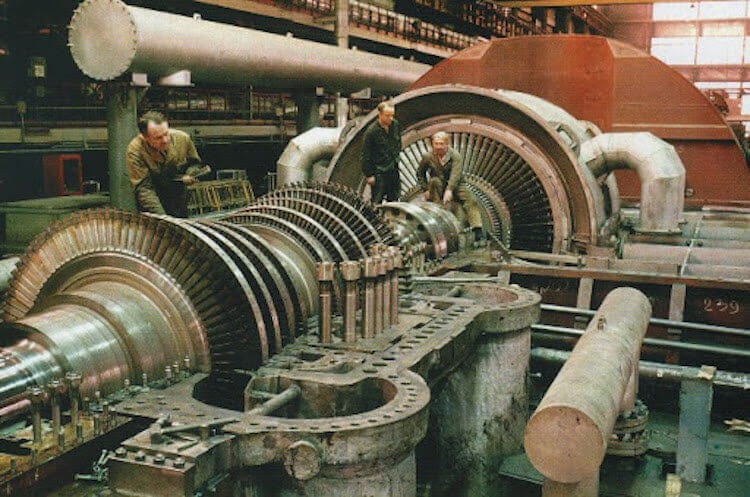

Когда вода нагревается в котле, она в виде пара попадает на отдельный блок генератора, где под большим давлением раскручивает турбины. Именно эти турбины и вырабатывают энергию.

Примерно так выглядят принцип работы тепловых электростанций.

Казалось бы, что на этом надо заканчивать, ”заправлять” в котлы новый уголь и подливать воду, но не все так просто. На этапе турбины у потерявшего свою силу и остывшего пара есть два пути. Первый — в циклическую систему повторного использования, второй — в магистраль теплоснабжения. Нагревать воду для отопления отдельно нет смысла. Куда проще отобрать ее после того, как она приняла участие в выработке электричества. Так получается намного эффективнее.

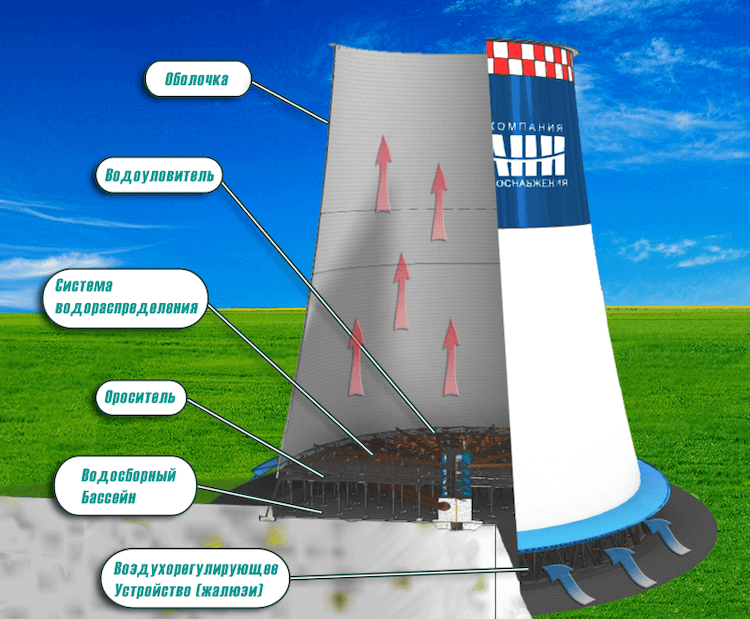

Остывшая вода попадает в градирни, где охлаждается и очищается от примесей серы и других веществ, которыми она насытилась. Охлаждение может показаться нелогичным, ведь это оборотная вода и ее все равно надо будет снова нагревать, но технологически охлаждение очень оправдано, ведь какое-то оборудование просто не может работать с горячей водой.

Принцип работы градирни.

Несмотря на работу электростанций в замкнутом цикле с точки зрения движения воды, она все равно подается со стороны. Связано это с тем, что при охлаждении она выходит из градирни в виде пара и ее объем надо восстанавливать.

После этого вода или проходит через системы предварительного подогрева, или сразу поступает в котлы. Примерно так и выглядит схема работы тепловой электростанции. Есть, конечно, тонкости вроде резервуаров, отстойников, каналов, змеевиков и прочего оборудования, но оно разнится от станции к станции и останавливаться на нем подробно не стоит. Такое оборудование не влияет на принцип работы электростанции, который я описал.

Так выглядит турбина, когда она открыта и находится на обслуживании.

Есть и другие электростанции, которые работают на мазуте, газе и других видах горючих материалов, извлекаемых из недр планеты, но принцип их работы примерно один и тот же — горячий водяной пар крутит турбину, а топливо используется для получения этого пара.

Самая мощная электростанция в мире

Рассказ о принципе работы ТЭС был бы не полным без упоминания о рекордах. Мы же их все так любим, верно?

Самой мощной тепловой электростанцией в мире является китайская ТЭС, получившая название Tuoketuo. Ее мощность составляет 6 600 МВт и состоит она из пяти аналогичных по мощности энергоблоков. Для того, чтобы разместить все это, потребовалось выделить под нее площадь размером 2,5 квадратных километра.

Если цифра 6 600 МВт вам не о чем не говорит, то это мощнее, чем Запорожская атомная станция (Украина). Всего же, если включить Tuoketuo в рейтинг самых мощных атомных станций (забыв, что она тепловая), она займет почетное третье место. Вот такая мощь.

Следом за Tuoketuo в рейтинге самых мощных тепловых станций идет Тайчжунская ТЭС в Китае (5 824 МВт). С третьего по пятое места расположились Сургутская ГРЭС-2 в России (5 597 МВт), Белхатувская ТЭС в Польше (5 354 МВт) и Futtsu CCGT Power Plant в Японии (5 040 МВт).

Когда появилась первая тепловая электростанция

Энергию пара начали использовать уже давно. Одни паровозы и паровые котлы чего стоили. Кстати, в паровозах именно пар является основным элементом. По сути, это просто большая кастрюля, в которой кипит вода и вырабатывает пар для работы поршневого механизма.

Пар можно создать и дома, но на ТЭЦ он в тысячи раз мощнее.

Первая в мире тепловая электростанция была построена в 1882 году в Нью-Йорке. Место для нее нашли на Перл-Стрит (Манхэттен). Спустя год появилась первая в России подобная станция. Она была построена в Санкт-Петербурге.

Раз вы дочитали до этого места, то статья показалась вам интересной. Еще больше хороших статей вы сможете найти в нашем Telegram-канале.

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ)

Разновидность тепловой электростанции, которая не только производит электроэнергию, но и является источником тепловой энергии в централи

ТЭЦ конструктивно устроена, как конденсационная электростанция (КЭС, ГРЭС).

Главное отличие ТЭЦ от КЭС состоит в возможности отобрать часть тепловой энергии пара после того, как он выработает электрическую энергию.

В зависимости от вида паровой турбины, существуют различные отборы пара, которые позволяют забирать из нее пар с разными параметрами.

Турбины ТЭЦ позволяют регулировать количество отбираемого пара.

Отобранный пар конденсируется в сетевых подогревателях и передает свою энергию сетевой воде, которая направляется на пиковые водогрейные котельные и тепловые пункты.

На ТЭЦ есть возможность перекрывать тепловые отборы пара, в этом случае ТЭЦ становится обычной КЭС.

Это дает возможность работать ТЭЦ по 2 м графикам нагрузки:

Совмещение функций генерации тепла и электроэнергии (когенерация) выгодно, т. к. оставшееся тепло, которое не участвует в работе на КЭС, используется в отоплении.

Это повышает расчётный КПД в целом (35-43% у ТЭЦ и 30% у КЭС), но не говорит об экономичности ТЭЦ.

Основными же показателями экономичности являются удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении и КПД цикла КЭС.

При строительстве ТЭЦ необходимо учитывать близость потребителей тепла в виде горячей воды и пара, т. к. передача тепла на большие расстояния экономически нецелесообразна.

По типу соединения котлов и турбин теплоэлектроцентрали могут быть:

неблочные (с поперечными связями).

На блочных ТЭЦ котлы и турбины соединены попарно (иногда применяется дубль-блочная схема: 2 котла на 1 турбину).

Такие блоки имеют, как правило, большую электрическую мощность: 100-300 МВт.

Схема с поперечными связями позволяет перебросить пар от любого котла на любую турбину, что повышает гибкость управления станцией.

Однако для этого необходимо установить крупные паропроводы вдоль главного корпуса станции.

Кроме того, все котлы и все турбины, объединённые в схему, должны иметь одинаковые номинальные параметры пара (давление, температуру).

Если в разные годы на ТЭЦ устанавливалось основное оборудование разных параметров, должно быть несколько схем с поперечными связями.

Для принудительного изменения параметров пара может быть использовано редукционно-охладительное устройство (РОУ).

По типу паропроизводящих установок ТЭЦ могут быть:

с паровыми котлами,

с парогазовыми установками,

с ядерными реакторами (атомная ТЭЦ).

Поскольку ТЭЦ часто строятся, расширяются и реконструируются в течение десятков лет (что связано с постепенным ростом тепловых нагрузок), то на многих станциях имеются установки разных типов.

Паровые котлы ТЭЦ различаются также по типу топлива:

По типу выдачи тепловой мощности различают турбины:

с регулируемыми теплофикационными отборами пара (в обозначении турбин, выпускаемых в России, присутствует буква «Т», например, Т-110/120-130),

с регулируемыми производственными отборами пара («П»),

с противодавлением («Р»).

Обычно имеется 1-2 регулируемых отбора каждого вида.

При этом количество нерегулируемых отборов, используемых для регенерации тепла внутри тепловой схемы турбины, может быть любым (как правило, не более 9, как для турбины Т-250/300-240).

Давление в производственных отборах (номинальное значение примерно 1-2 МПа) обычно выше, чем в теплофикационных (примерно 0,05-0,3 МПа).

Термин «противодавление» означает, что турбина не имеет конденсатора, а весь отработанный пар уходит на производственные нужды обслуживаемых предприятий.

Такая турбина не может работать, если нет потребителя пара противодавления.

В похожем режиме могут работать теплофикационные турбины (типа «Т») при полной тепловой нагрузке: в таком случае весь пар уходит в отопительный отбор, однако давление в конденсаторе поддерживается немногим более номинального (обычно не более 12-17 кПа).

Кроме того, выпускаются паровые турбины со смешанным типом отборов:

с регулируемыми теплофикационными и производственными отборами («ПТ»),

с регулируемыми отборами и противодавлением («ПР») и др.

На ТЭЦ могут одновременно работать турбины различных типов в зависимости от требуемого сочетания тепловых нагрузок.

Просто о сложном. Где в Перми нагревают горячую воду, и как она попадает ко мне в батареи и краны?

Как все зарождалось?

Современная история тепла начинается с 1938 года, когда началось проектирование пермской ТЭЦ-6. Первоначально станция задумывалась для обеспечения теплом и электричеством авиастроительного завода. В июле 1941 года ТЭЦ была объявлена всенародной стройкой и даже в годы Великой отечественной войны строительство не прекратилось. Во многом благодаря талантливому инженеру и организатору Алексею Остинскому, управляющего системой «Молотовэнерго» в годы Великой Отечественной войны объект сдали в 1944 году.

Новый этап в развитии ТЭЦ-6 пришелся на 50-е годы, когда Пермь переживала строительный бум. После реконструкции мощность ТЭЦ выросла более чем в два раза: с 30 тыс. до 67 тыс. киловатт. Именно от ТЭЦ-6 началось строительство тепловой сети в центр города. В октябре 1958 года тепловые сети выделились из состава ТЭЦ-6 и стали самостоятельным предприятием под названием «Пермские тепловые сети».

Сегодня станция является частью группы «Т Плюс» — крупнейшей российской частной компании, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. ТЭЦ-6, которую можно увидеть на фотографиях в архивах, практически не узнать. Повсюду введены комплексы с самым современным оборудованием, которое помогает надежно обеспечивать пермяков теплом и светом.

Так, а ТЭЦ — это вообще что?

Запомните, ТЭЦ расшифровывается как теплоэлектроцентраль. Одна из восьми в Пермском крае и самая известная, как вы догадались, №6 — на ул. Героев Хасана. Она обеспечивает теплом жителей Свердловского, Ленинского и Мотовилихинского районов, а также промышленные предприятия этих территорий.

Фактически, ТЭЦ — это вид электростанции, но в отличие от гидроаналога, где электричество получается путем перепада высот (вода попадает на лопатки турбин и вращает их), основные процессы здесь происходят за счет сжигания топлива. Основным топливом на ТЭЦ является природный газ, который проходит несколько степеней очистки после поступления на станцию. Тщательно очищается и вода, задействованная в производственном процессе. В качестве резервного топлива используется мазут, но только на старой очереди.

На старой очереди?

Теплоноситель, в нашем случае воду, подогревают двумя способами: в газовых котлах советских времен или корпусе с парогазовой установкой (ПГУ) которая была запущена в 2012 году. Основное производственное назначение парогазового блока — это одновременная выработка тепла и электрической энергии. ТЭЦ потому и строятся в городах, чтобы использовать преимущества комбинированной выработки — производство электроэнергии и сопутствующее производства тепла. Так работают все объекты когенерации, применение которых приоритетно в современных схемах теплоснабжения крупных мегаполисов, в том числе, в Перми.

Дело в том, что с запуском нового корпуса ПГУ, теплоносителя поставляемого в город не стало больше — как раз хватает, чтобы отапливать Пермь. Кроме того основная задача ПГУ — выработка электроэнергии. Если на старой очереди номинальная электрическая мощность от всех турбин 76 МВт, новый блок выдает 123 МВт, при том, что расход газа в среднем в 2,5 раза ниже.

По классической технологии газ подается в котлы (на сленге теплоэнергетиков они шутя называются «самоварами) с трубами, по которым проходит вода. Вокруг труб топливо смешивается с воздухом и поджигается. В результате трубы нагреваются, становясь батареями. И поскольку раньше ТЭЦ работала на угле, отработавшие газы выводили в небо через очень высокие трубы, благодаря которым лучше рассеивались выбросы.

Дальше вода нагревается и превращается в пар, идущий на паровые турбины. Представьте пропеллер. На него дуешь, и он вращается, раскручивая генератор. Последний и выдает электрическую энергию в сеть.

Но пар, проходя через турбину, не может взять и исчезнуть. Он проходит через турбину, отдает свое тепло и попадает сверху в нагреватели-бочки с множеством трубок, которые нагревает сетевую воду, уходящую в Пермь.

На ПГУ, наверно, все сложнее.

Скорее, современнее. На блоке ПГУ размещены газовые турбины, схожие по конструкции с авиадвигателям, которые стоят на крыле самолета. Только на самолете существует требование по компактности и массе, а на производстве они могут быть больше. Состоит машина из парогазовой установки, двух турбин новейшей модификации, двух современных котлов-утилизаторов и паровой турбины. За счет этого ресурс по выработке увеличивается. Но в целом смысл такой же. Смотрите.

При горении топлива в газотурбинной установке образуются раскаленные газы, которые приводят в действие газовую турбину, соединенную с генератором, вырабатывающим электроэнергию. Дальше проходящие газы отдают лишь часть своей энергии и на выходе из турбины все ещё имеют высокую температуру. Поэтому не выбрасываются в атмосферу, а попадают в котлы-утилизаторы. В этом основное отличие от прежних моделей.

Принцип котла-утилизатора такой же, как у обычного энергетического котла (они тоже греют батареи внутри себя, но без сжигания). Продукты с прошлого этапа попадают сюда и нагревают трубы с водой, образуя из нее пар, который ведется на паровую турбину. Паровая турбина приводит в действие второй электрогенератор.

Помещение газовой турбины небольшое. На одном валу с турбиной находится генератор, который за счет вращения ротора вырабатывает электрический ток.

Пар поступает на турбину, на ней отрабатывает, и со сниженными параметрами поступает в конденсатор. С сетевой водой пар охлаждается и нагревает воду. Дальше вода проходит через оставшиеся два конденсатора и уходит в город по магистралям.

Откуда берется вода?

Из Камы. Насос качает воду по трубам, которые тянутся от набережной, через два района, Ленинский и Свердловский, прямиком на ТЭЦ. Поскольку она используется здесь в качестве теплоносителя, то перед попаданием в паровой котел, где с ней будут происходить основные метаморфозы, требует предварительной очистки. Для чего это делается? Чтобы увеличить срок службы котлов. Вода должна быть очищенная, подготовленная, без примесей, чтобы исключить возможность образования солевых отложений и коррозии на нагревательной поверхности котлов.

Если в воде или паре обнаружены лишние вещества, то в них добавляется аммиак, фосфат или другие вещества. В блоке также находится система дозирования химических реагентов. Если вдруг в котлах повышается уровень какого-либо из веществ, то эти приборы помогают вернуть показатели на необходимый уровень. Также вводятся соответствующие корректировки на счетчиках.

Получается, что основная задача ТЭЦ — взять воду из Камы, очистить, нагреть и отправить в город?

Если не задевать тему электрообеспечения, то все верно! Но с одним уточнением. На ТЭЦ вырабатывается тепло, которое забирается в большие трубы — магистрали. Первые дома до 70-ых годов подключались к ним напрямую с помощью маленьких труб, а уже в жилом здании с помощью переходников тепло шло на отопление и горячую воду.

Сначала эта схема работала и была востребована, но Пермь разрасталась. Чтобы построить новый дом было необходимо место для «врезки» в тепловую сеть, а емкость такой магистрали зачастую была превышена. Не экономично было строить и новые трубы от ТЭЦ, а также сложнее их менять. Поэтому стала применяться современная (на тот период) схема подключения домов посредством центральных тепловых пунктов (ЦТП). Теперь теплоноситель с заданной в зависимости от погодных условий температурой подается из теплоэлектроцентрали на ЦТП, отдает тепло и возвращается. В итоге система получается закольцованной. Подробнее — в нашем следующем материале.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)