тиберал или орнидазол что лучше

Орнидазол : инструкция по применению

Описание

Таблетки, покрытые оболочкой, белого или белого с желтоватым оттенком цвета, круглые, двояковыпуклые.

Состав

Каждая таблетка содержит:

действующее вещество: орнидазол – 500,0 мг;

вспомогательные вещества, включая состав оболочки: картофельный крахмал, натрия лаурилсульфат, повидон К-25, натрия крахмалгликолят (тип А), кремния диоксид коллоидный безводный, тальк, магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, поливиниловый спирт, титана диоксид (Е 171), тальк, макрогол/ПЭГ 3350, лецитин (соя).

Фармакотерапевтическая группа

Противопротозойные средства. Производные нитроимидазола.

Фармакологические свойства

Противопротозойный препарат с антибактериальной активностью.

Механизм действия заключается в биохимическом восстановлении 5-нитрогруппы орнидазола внутриклеточными транспортными протеинами анаэробных микроорганизмов и простейших. Восстановленная 5-нитрогруппа орнидазола взаимодействует с ДНК клетки микроорганизмов, вызывает нарушение ее спиральной структуры, разрыв нитей, подавляет синтез нуклеиновых кислот и вызывает гибель микробных клеток и клеток простейших.

Активен в отношении Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica; облигатных анаэробных микроорганизмов: Bacteroides spp. (в т.ч. Bacteroides fragilis, Bacteroides distasonis, Bacteroides ovatus, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides vulgatus), Fusobacterium spp., Veillonella spp., Prevotella spp. (Prevotella bivia, Prevotella buccae, Prevotella disiens); грамположительных микроорганизмов: Clostridium spp.

К препарату нечувствительны аэробные микроорганизмы.

Показания к применению

— трихомониаз у женщин и мужчин (мочеполовые инфекции у женщин и мужчин, вызванные Trichomonas vaginalis);

— амебиаз (все кишечные инфекции, вызванные Entamoeba histolyca, в том числе амебная дизентерия, все внекишечные формы амебиаза, особенно амебный абсцесс печени);

— профилактика анаэробных инфекций при операциях на толстой кишке и при гинекологических вмешательствах.

Способы применения и режим дозирования

Орнидазол применяют внутрь после еды, запивая небольшим количеством воды.

Рекомендуемые схемы дозировки препарата:

а) курс лечения – 1 день:

— Взрослые и дети с массой тела более 35 кг – 3 таблетки на прием вечером.

— Суточная доза для детей с массой тела более 20 кг составляет 25 мг/кг массы тела и назначается в 1 прием.

б) курс лечения 5 дней:

— Взрослые и дети с массой тела более 35 кг – по 2 таблетки (по 1 таблетке утром и вечером).

— Детям с массой тела менее 35 кг – не рекомендуется.

Чтобы устранить возможность повторного заражения, половой партнер должен пройти такой же курс лечения.

Возможные схемы лечения:

а) 3-дневный курс лечения больных с амебной дизентерией;

б) 5-10-дневный курс лечения при всех формах амебиаза. Рекомендуемая схема дозирования препарата:

| Продолжительность лечения | Суточная доза | |

| Взрослые и дети с массой тела более 35 кг | Дети с массой тела до 35 кг | |

| а) амебная дизентерия – 3 дня | 3 таблетки на прием вечером. При массе тела более 60 кг 4 таблетки (по 2 таблетки утром и вечером) | 35 кг – 3 таблетки на 1 прием; 25 кг – 2 таблетки на 1 прием; 13 кг – 1 таблетка на 1 прием; (Рассчитывается как 40 мг орнидазола на 1 кг массы тела на 1 прием) |

| б) другие формы амебиаза – 5-10 дней | 2 таблетки (по 1 таблетке утром и вечером) | 35 кг – 2 таблетки на 1 прием; 20 кг – 1 таблетка на 1 прием (Рассчитывается как 25 мг орнидазола на 1 кг массы тела на 1 прием) |

Взрослым и детям с массой тела более 35 кг назначают 3 таблетки однократно вечером, детям с массой тела менее 35 кг – одноразовый прием дозы из расчета 40 мг/кг в сутки. Продолжительность лечения составляет 1-2 дня.

Профилактика инфекций, вызванных анаэробными бактериями.

Продолжительность послеоперационной терапии, как правило, составляет 5-10 дней, однако ее следует определять, исходя из клинических данных оперированного. Орнидазол следует назначать после стабилизации состояния оперированного и возможности самостоятельного применения. Назначают по 1 таблетке каждые 12 ч.

Для детей суточная доза составляет 20 мг на 1 кг массы тела в 2 приема в течение 5-10 дней. Для профилактики инфекций данная лекарственная форма не обеспечивает возможность дозирования детям с массой тела менее 50 кг, так как таблетки не имеют делительной риски.

Для профилактики смешанных инфекций следует применять орнидазол в комбинации с аминогликозидами, антибиотиками пенициллинового и цефалоспоринового ряда. Лекарственные средства следует применять отдельно.

Пациенты с нарушением функции печени. Период полувыведения действующего вещества при нарушении функции печени увеличивается, а клиренс уменьшается. У пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью интервал между приемом препарата должен быть увеличен в 2 раза.

Пациенты с нарушением функции почек. При нарушении функции почек дозу корректировать не нужно.

Побочное действие

Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: головная боль, головокружение, нарушение сознания, тремор, ригидность, дискоординация движений, судороги, сенсорная или смешанная периферическая нейропатия.

Со стороны пищеварительной системы: нарушение вкусовых ощущений, тошнота, боли в области желудка, рвота, диарея, металлический привкус во рту, сухость во рту, анорексия.

Со стороны мочевыделительной системы: полиурия (т.к. орнидазол может частично блокировать рецепторы ангиотензина II).

Со стороны системы кроветворения: угнетение лейкопоэза.

Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек (отек Квинке).

Противопоказания

заболевания ЦНС и острые неврологические заболевания;

— I триместр беременности;

— период лактации (грудного вскармливания);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата (в т. ч. к производным нитроимидазола);

— данная лекарственная форма не предназначена для лечения детей в возрасте младше 3 лет;

— патология системы крови, отклонение гематологических показателей от нормы.

Передозировка

Симптомы. Усиление проявлений побочного действия (нарушение сознания, эпилептиформные судороги, депрессия, периферический неврит).

Лечение. Антидота не существует, проводят симптоматическую терапию, при судорогах назначают диазепам.

Меры предосторожности

С осторожностью следует применять препарат пациентам с заболеваниями ЦНС (эпилепсия, рассеянный склероз). В случае превышения рекомендуемых доз возрастает риск развития побочных эффектов у детей, у пациентов с поражением печени, у лиц, злоупотребляющих алкоголем.

При применении высоких доз препарата и в случае лечения более 10 дней рекомендуется проводить клинический и лабораторный мониторинг.

При наличии в анамнезе нарушений со стороны крови рекомендуется контроль за лейкоцитами, особенно при проведении повторных курсов лечения.

В период проведения лечения препаратом может наблюдаться усиление нарушений со стороны центральной или периферической нервной системы. В случае периферической нейропатии, нарушений координации движений (атаксия), головокружения или помутнения сознания прием препарата следует прекратить.

Может наблюдаться обострение кандидомикоза, которое потребует соответствующего лечения.

В случае проведения гемодиализа необходимо учитывать уменьшение периода полувыведения и назначать дополнительные дозы препарата до и после гемодиализа.

При применении терапии литием необходимо контролировать концентрацию солей лития, креатинина и концентрацию электролитов.

Эффект других лекарственных средств может быть повышен или ослаблен во время лечения.

Применение при беременности и лактации

Контролируемые клинические исследования у беременных не проводились. Применять препарат в период беременности возможно только при наличии абсолютных показаний, сопоставив ожидаемую пользу для будущей матери и потенциальный риск для плода. Прием лекарственного средства противопоказан в I триместре беременности.

Препарат проникает в грудное молоко. При необходимости лечения препаратом в период лактации следует прекратить кормление грудью. Возобновить кормление грудью следует не раньше чем через 48 ч после окончания приема препарата.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами

При применении орнидазола возможны такие проявления, как сонливость, ригидность, головокружение, тремор, судороги, ослабление координации, временная потеря сознания. Возможность таких проявлений необходимо учитывать у пациентов, которые управляют транспортом или работают с другими механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Усиливает эффект антикоагулянтов кумаринового ряда, что требует соответствующей коррекции дозы, пролонгирует миорелаксирующее действие векурония бромида. Совместим с этанолом (не ингибирует ацетальдегиддегидрогеназу) в отличие от других имидазольных производных (метронидазол).

При. совместном применении препарата с другими производными 5-нитроимидазола могут наблюдаться периферическая нейропатия, депрессия и эпилептиформные судороги. Одновременное применение фенобарбитала или других препаратов, являющихся индукторами микросомальных ферментов, сокращает период полураспада орнидазола в сыворотке.

Ингибиторы микросомальных ферментов (например, циметидин) увеличивают Т½ орнидазола в плазме.

Условия хранения

В защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °C до 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

По 10 таблеток, покрытых оболочкой, в контурной ячейковой упаковке.

По одной контурной ячейковой упаковке вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Условия отпуска

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, т./ф.: (+375 17)2203716,

Лечение уреаплазменной инфекции урогенитального тракта

Уреаплазменную инфекцию лишь условно можно отнести к инфекциям, передаваемым половым путем. Дело в том, что возбудителем при этом является Ureaplasma urealyticum из семейства микоплазм, которые действительно могут обитать в половых путях и передават

Уреаплазменную инфекцию лишь условно можно отнести к инфекциям, передаваемым половым путем. Дело в том, что возбудителем при этом является Ureaplasma urealyticum из семейства микоплазм, которые действительно могут обитать в половых путях и передаваться при половых контактах. Однако роль уреаплазм, как и других микоплазм, за исключением M. genitalium, в возникновении воспалительной реакции достаточно неоднозначна, вследствие чего этот возбудитель большинство авторов, особенно за рубежом, относят к условно-патогенным. И в МКБ-10, международно признанном списке болезней, такого заболевания, как уреаплазмоз или уреаплазменная инфекция, не приведено. Между тем ряд исследователей приводят достаточно убедительные доказательства, свидетельствующие в пользу патогенности этой инфекции. Не так давно в Москве даже была защищена докторская диссертация, автор которой отстаивал именно эту точку зрения.

Как уже говорилось выше, вопрос о роли уреаплазм в этиологии и патогенезе заболеваний урогенитального тракта до сих пор не решен. Слишком уж широко они распространены, и слишком часто эти микроорганизмы выявляются у лиц, не имеющих клинической симптоматики. Авторы, относящие уреаплазмы к облигатным патогенам, считают, что они вызывают уретриты, цервициты, простатиты, послеродовые эндометриты, пиелонефриты, бесплодие, различную патологию беременности (хориоамниониты) и плода (легочную патологию). Другие исследователи полагают, что уреаплазмы являются частью условно-патогенной флоры урогенитального тракта и способны вызывать инфекционно-воспалительные заболевания мочеполовых органов только при определенных условиях (в частности, при недостаточности иммунитета) или при соответствующих микробных ассоциациях.

Авторы некоторых работ утверждают, что именно уреаплазмы зачастую являются причиной неблагоприятных исходов беременности, усугубляют риск преждевременных родов и летального исхода при рождении детей с очень низкой массой тела.

Как и для большинства представителей условно-патогенной флоры, для уреаплазм выделяют ряд факторов, способствующих развитию инфекционно-воспалительных процессов. Наиболее важными из них являются иммунные нарушения, изменения гормонального статуса, массивность колонизации, ассоциации с другими бактериями. Все эти аспекты следует учитывать при выборе тактики ведения таких больных.

Методы диагностики

Как и проблема патогенности уреаплазм, вопрос о необходимости элиминации этих возбудителей из урогенитального тракта также остается открытым. Чаще всего авторы предлагают принимать меры по элиминации этих микроорганизмов при наличии у человека инфекционно-воспалительного процесса в месте их обнаружения (уретрите, простатите, цервиците, вагините), а также при бесплодии, невынашивании беременности, воспалительных заболеваниях органов малого таза, хориоамнионите, послеродовых лихорадочных состояниях при наличии уреаплазм в мочеполовом тракте.

Этиотропное лечение уреаплазменной инфекции основывается на применении антибактериальных препаратов различных групп. Активность препаратов в отношении любой инфекции определяется по минимальной подавляющей концентрации (МПК) в исследованиях in vitro. Показатели МПК, как правило, коррелируют с результатами клинического излечения. Казалось бы, оптимальными препаратами должны являться антибиотики с наименьшей МПК, но при этом нельзя сбрасывать со счетов важность таких параметров, как биодоступность, способность к созданию высоких внутритканевых и внутриклеточных концентраций, переносимость и комплаентность лечения.

Уреаплазмы устойчивы к β-лактамным антибиотикам (пенициллинам и цефалоспоринам), из-за того что у них отсутствует клеточная стенка, и сульфаниламидам, так как эти микроорганизмы не синтезируют кислоту. При лечении уреаплазменной инфекции могут быть эффективны те антибактериальные агенты, которые воздействуют на синтез белка и ДНК, т. е. обладающие бактериостатическим действием. Это препараты тетрациклинового ряда, макролиды, фторхинолоны, аминогликозиды, левомицетин и некоторые другие (см. табл. 1).

Как видно из таблицы, доксициклин и кларитромицин отличаются наилучшими показателями МПК, кроме того, они высокоактивны в отношении уреаплазм. Другие препараты обладают избирательной активностью и их выбор определяется в зависимости от результатов микробиологических исследований.

Тетрациклины

Из антибиотиков тетрациклинового ряда наиболее удобны в применении доксициклин и миноциклин, поскольку они, в отличие от других препаратов этой группы, могут применяться 1-2 раза в день. В настоящее время миноциклин в РФ не зарегистрирован.

Согласно методическим рекомендациям 1998 г. и Федеральному руководству по использованию лекарственных средств, при уреаплазменной инфекции рекомендуется назначение доксициклина (юнидокс солютаб, вибрамицин, медомицин). Препарат назначают по 100 мг 2 раза в день в течение 7-14 дней. Обычно при первом приеме антибиотика дозу удваивают. По рекомендациям Американского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), доксициклин, наравне с эритромицином и офлоксацином, является препаратом выбора при лечении негонококковых уретритов (НГУ). Менее удобен для пациента курс тетрациклина, который применяют по 500 мг 4 раза в день в течение 7-10 дней.

Доксициклин используют в виде двух солей, в зависимости от того, применяют антибиотик в капсулах или в виде порошка. В капсулах используют доксициклина гидрохлорид или хиклат. Порошок для приготовления других пероральных форм представляет собой моногидрат доксициклина. Использование соли моногидрата вместо гидрохлорида исключает возникновение эзофагитов. Наиболее удобной в применении является лекарственная форма солютаб.

Благодаря своим особым фармакокинетическим свойствам, доксициклин переносится гораздо лучше, чем тетрациклин.

Хорошие результаты были получены при назначении доксициклина женщинам, инфицированным различными микоплазмами (в том числе уреаплазмами) и страдающим бесплодием или привычным невынашиванием беременности. После санации от микоплазм в ряде случаев наступала беременность, которая заканчивалась нормальными родами в срок и без осложнений.

Необходимо, однако, отметить, что от 2 до 33% штаммов уреаплазм могут быть устойчивы к тетрациклину. К другим существенным недостаткам препаратов тетрациклинового ряда можно отнести противопоказания к их назначению беременным и детям до 8 лет, высокую частоту побочных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта, а также фотосенсибилизацию кожи во время их применения.

Макролиды, линкозамины, стрептограмины

Из препаратов группы макролидов, азалидов, линкозаминов и стрептограминов наиболее предпочтительны кларитромицин, джозамицин, азитромицин, мидекамицин и эритромицин.

Как уже упоминалось выше, наилучшие показатели МПК из всех макролидных антибиотиков имеет кларитромицин, обладающий всеми преимуществами современных антибиотиков, относящихся к этому классу: хорошей переносимостью, небольшой частотой побочных реакций и высоким комплайенсом.

Кларитромицин (клабакс, клацид) назначают по 250 мг 2 раза в сутки, а в пролонгированной форме СР по 500 мг 1 раз в сутки, в течение 7-14 дней.

Джозамицин (вильпрафен) по 500 мг 3 раза в сутки в течение 7-14 дней.

Азитромицин (азитрал, сумамед, хемомицин) назначают по 250 мг 1 раз в сутки в течение 6 дней или по 1 г однократно.

Мидекамицин (макроен)- по 400 мг 3 раза в сутки в течение 7-14 дней.

Эритромицин (эритромицин, эрифлюид) по 500 мг 4 раза в сутки 7-14 дней.

Рокситромицин (роксид, рокситромицин, рулид) по 150 мг 2 раза в сутки 7-14 дней.

Во время беременности нежелательно назначать азитромицин, рокситромицин, кларитромицин и мидекамицин. Для лечения беременных женщин с уреаплазменной инфекцией рекомендовано применять эритромицин внутрь по 500 мг каждые 6 ч в течение 7-10 дней. Показано, что после такого лечения уменьшаются угроза прерывания беременности, частота самопроизвольных абортов и явления многоводия.

Для лечения беременных рекомендован также джозамицин. Он обладает высокой эффективностью, не вызывая побочных реакций со стороны печени, не влияет на метаболизм других препаратов. При этом действие джозамицина на естественную бактериальную флору невелико.

При рождении детей, внутриутробно инфицированных уреаплазмами, также проводят терапию эритромицином. Предпочтительно внутривенное, капельное назначение препарата из расчета 20-40 мг на 1 кг массы тела.

Фторхинолоны

Все виды микоплазм высоко чувствительны к новым фторхинолонам, особенно офлоксацину. Его лидирующее положение в этой группе обусловлено широким антибактериальным спектром воздействия, высокой бактерицидной активностью, хорошими фармакокинетическими характеристиками (быстротой всасывания, высокими концентрациями препарата в тканях, клетках, биологических жидкостях), низкой токсичностью.

Следует отметить, что исследования антибиотикочувствительности уреаплазм показывают частую их резистентность в клинической практике к офлоксацину и другим фторхинолонам.

Как и в случае с тетрациклинами, препараты этой группы нежелательно применять у беременных, они также вызывают фотосенсибилизацию.

Уреаплазмы среднечувствительны к аминогликозидам и левомицетину. Из аминогликозидов наиболее эффективен гентамицин, который назначают парентерально по 40 мг каждые 8 ч в течение 5 дней. Стрептомицин и канамицин при уреаплазменной инфекции практически неэффективны.

В последние годы как в нашей стране, так и за рубежом участились случаи выявления микоплазм, генетически резистентных к тетрациклину (до 40%), эритромицину, спирамицину (до 30%) и ципрофлоксацину.

В ряде случаев этиотропная терапия может являться частью комбинированной терапии, в частности иммунотропной. В работе Hadson MMT et al. (1998) сообщается о важности иммунологического статуса больного при уреаплазменной инфекции. Так как антибиотики, активные в отношении уреаплазм, обладают бактериостатическим, а не бактерицидным действием, определяющую роль играет иммунный ответ больного. Использование иммунотропной терапии может быть особенно актуальным при неэффективности хотя бы одного курса противомикробного лечения.

Наши собственные исследования показали, что при выборе иммунотропной терапии особенно высокую эффективность демонстрировал препарат иммуномакс.

Этот препарат относится к группе иммуномодуляторов и показан для коррекции ослабленного иммунитета, лечения и профилактики вирусных и бактериальных инфекций.

Когда имеются показания для комбинированной терапии уреаплазменной инфекции, больным назначают антибиотик одновременно с внутримышечными инъекциями иммуномакса. Мы применяли одновременно с 10-дневным стандартным курсом антибактериальной терапии доксициклином или кларитромицином иммуномакс по 200 ЕД на 1- 3-й, 8- 10-й дни лечения. Инъекции выполняли 1 раз в сутки, на курс из 6 инъекций. У 20 из 23 (87%) больных при диагностике, проводившейся через 2 нед по окончании лечения и через 3 мес контрольного наблюдения, уреаплазм не выявлялось.

Наиболее удачной комбинацией при резистентных к стандартной этиотропной терапии случаях уреаплазменной инфекции, а также при рецидивирующем течении этой инфекции является применение антибиотиков в сочетании с иммунотропным лечением, что позволяет добиться элиминации возбудителя и избежать рецидивов инфекции.

М. А. Гомберг, доктор медицинских наук

А. М. Соловьев, кандидат медицинских наук

ЦИКВИ, МГМСУ, Москва

Проблемы терапии трихомониаза и возможные пути решения

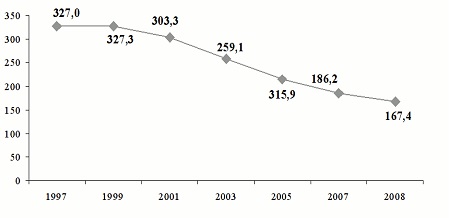

Из числа инфекций, передающихся преимущественно половым путем, ведущее место занимает мочеполовой трихомониаз. По данным Ивановой М.А., Виноградовой С.А. с соавторами за период с 1997 по 2008 гг. наибольшую долю в структуре заболеваемости ИППП занимал трихомониаз. Пик заболеваемости трихомониазом был отмечен в1995 г. (344,3 на 100 тыс. населения). С2000 г. вновь началось снижение показателей с 319,7 (в2000 г.) до 167,4 на 100 000 населения в2008 г.

Рис. 3. Динамика заболеваемости урогенитальным трихомониазом в Российской Федерации за 1997-2008 гг. (на 100 000 соотв. населения)

Превышение среднероссийского показателя сегодня отмечается в Сибирском (293,7 на 100 000 населения) и Уральском (181,4 на 100 000 населения) федеральных округах.

Распространенность трихомониаза велика и до конца не учтена. Еще в1962 г. И.И. Ировец сообщал, что трихомониазом поражено до 10% населения Земли.

По суммарным данным ВОЗ, в мире ежегодно заболевают 180-200 млн человек. Среди проституток, а также женщин с белями процент больных МТ достигает 70-80%; при скрининговом обследовании различных контингентов выявлялось до 5—30% женщин, больных трихомониазом, и до 6-15% мужчин — носителей трихомонад.

Значимость трихомонадной инфекции обусловлена не только ее широкой распространенностью, но и способностью вызывать ряд тяжелых осложнений.

Необходимо также учитывать тот факт, что трихомонады могут фагоцитировать и резервировать различные патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, способствуя распространению других ИППП).

Клиническая картина мочеполового трихомониаза, по мнению ряда авторов, претерпевает патоморфоз, характеризуясь, обилием стертых и малосимптомных форм.

В ходе практической работы и при обзоре литературных данных нами отмечены возможные основные причины неудачного лечения трихомониаза и увеличение количества рецидивов заболевания:

Вот уже 50 лет метронидазол используется в лечении трихомониаза и анаэробных инфекций. По литературным данным, неэффективность лечения трихомониаза метронидазолом составляет до 44%.

Некоторые авторы приводят более впечатляющие результаты; так, по данным дерматовенерологической клиники Новосибирского мединститута, в 1995-1996 гг. рецидивы после полноценного лечения нитроимидазолами достигали 47%.

Уже опубликованы сообщения о более чем 100 резистентных к метронидазолу штаммах из США, порядка 20 устойчивых штаммов описаны европейскими учеными, в том числе российскими.

Описывается также перекрестная устойчивость к тинидазолу и орнидазолу, что свидетельствует о формировании устойчивости ко всей группе 5-нитроимидазолов. В то же время за неимением альтернативных схем лечения предпринимаются попытки лечить трихомониаз, вызванный устойчивыми к метронидазолу штаммами, увеличивая дозировки применяемых схем метронидазола, однако такие попытки редко оказываются успешными.

Известно, что устойчивость – это результат мутации и формирования новых резистентных штаммов. Все чаще появляются публикации, связывающие устойчивость T. vaginalis с ее инфицированием РНК-вирусами. Инфицированные изоляты близки друг к другу при оценке молекулярного строения. Эти изоляты чаще всех остальных оказываются резистентными к группе препаратов 5-нитроимидазолов.

Наиболее сложным вопросом терапии современного трихомониаза является выбор эффективного этиотропного средства. Несмотря на многочисленные публикации результатов изучения эффективности противотрихомонадной терапии, выбор конкретных препаратов на отечественном рынке остается весьма ограниченным.

Таким образом, несмотря на рекомендации, приведенные в отдельных публикациях, отсутствие доказательных данных об эффективности и безопасности препаратов, не принадлежащих к группе 5-НИ, в терапии трихомонадной инфекции, в т. ч. ее рефрактерных форм, не позволяет рекомендовать их использование у пациентов с данной патологией, за исключением случаев, когда другие терапевтические альтернативы исчерпаны.

Обобщение собственного опыта, отечественных и зарубежных дерматовенерологов показывает, что для более успешного лечения трихомониаза необходимо соблюдать следующие положения:

В Европейском руководстве по заболеваниям, передаваемым половым путем, отмечено, что при персистирующих и рецидивирующих симптомах, связанных с урогенитальным трихомониазом, часто у пациенток, у которых первый курс не дает эффекта, эффективным бывает второй курс стандартного лечения метронидазолом. Перед повторным курсом метронидазола необходимо провести эмпирическое лечение эритромицином или амоксициллином для снижения уровня b-гемолитических стрептококков, поскольку некоторые микроорганизмы, присутствующие во влагалище, могут снижать эффективность метронидазола, захватывая активную нитрогруппу. Это и есть так называемая относительная резистентность к терапии, когда излечение наступает после повторного назначения того же метронидазола после устранения, с помощью антибиотиков, кокковой флоры, являющейся истинной причиной неэффективности первого курса терапии.

Если повторно проведенное лечение вновь оказывается неэффективным, то согласно Европейскому руководству по заболеваниям, передаваемым половым путем, эффективного лечения не существует.

необходимости в местном лечении, так как достаточно общего лечения для ликвидации воспалительных явлений и эрадикации возбудителя

Что касается иммунокоррекции при трихомониазе, то следует отметить, что недостаточно изучен иммунопатогенез, роль клеточных, цитокиновых факторов иммунитета и интерферонового статуса.

А в тоже время назначаемые довольно часто иммунотропные и иммуномодулирующие препараты из разных фармокологических групп имеют как ни странно одинаковые показания в терапии хронических форм трихомониаза. Анализ практических и литературных данных позволил нам выделить следующие основные принципы применения иммуномодуляторов:

Перед назначением ИМ целесообразно выявить у больного клинические и лабораторные признаки нарушений иммунитета;

Таким образом, в решении задач излеченности и уменьшения количества рецидивов трихомониаза, мы видим в своевременном выявлении и профилактике вышеназванных причин неудачного лечения и в необходимости применения комплексной терапии, включая оптимальное этиотропное, патогенетическое, физиотерапевтическое, адекватное иммунотропное и местное лечение.