топ книг по архитектуре

ТОП-10 книг по архитектуре и урбанистике

«Всеобщая история архитектуры» Огюст Шуази

В этом двухтомнике французского инженера, историка архитектуры и строительной техники Огюста Шуази дается представление о становлении архитектуры как науки. Многолетний труд Шуази вышел в 1899 году, но до сих пор эта книга интересна как профессионалам и студентам строительных и архитектурных вузов, так и людям, просто интересующимся вопросами архитектуры.

На русский язык книгу перевел архитектор Н. С. Курдюков в 1910 году. В 1935-м она была переиздана с дополнениями и комментариями группы специалистов под общей редакцией профессора А.А. Сидорова. С тех пор книга неоднократно выходила в свет в нашей стране в различных издательствах.

«Очерки истории архитектурных стилей»

И. А. Бартенев и В. Н. Батажкова

Еще одно крупное учебное пособие по истории архитектуры вышло из-под пера искусствоведа Игоря Бартенева и профессора ленинградского Института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина Валентины Батажковой в 1983 году.

Авторы обрисовали общую картину возникновения и развития архитектурно-художественных стилей в античности, средних веках и в новом времени, показывая их взаимосвязь. Также Бартенев и Батажкова рассказали о важнейших архитектурных памятниках различных эпох и подробно раскрыли тему оформления интерьеров – а ведь об этом в советских учебниках по архитектуре, как правило, писали довольно мало.

«Очерки истории архитектурных стилей» будут интересны не только архитекторам, но и художникам, дизайнерам, театральным декораторам.

«Зачем нужна архитектура?»

Если вы хотите разобраться, в чем же заключается ценность архитектуры помимо ее очевидной функции, имеет смысл прочитать работу автора журналов New Yorker и Vanity Fair, лауреата Пулитцеровской премии Пола Голдбергера. Книга этого архитектурного критика вышла в 2009 году, а на русском языке – в 2017-м в издательстве Strelka Press.

С точки зрения Голдбергера, архитектура должна оказывать эмоциональное воздействие на человека, так как является воплощением общественных идеалов, исторических событий и культуры того или иного общества. Кроме того, автор объясняет, как организовано внутреннее пространство зданий, рассматривает особенности геометрических форм, используемых в архитектуре, повествует о «старении архитектуры», о формировании городской среды и многом другом.

«Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие»

«Возможность абсолютной архитектуры»

Пьер Витторио Аурели

Работа Аурели не дает однозначных ответов, однако ясно призывает к борьбе против урбанизации и деспотизма рыночной экономики.

На русском языке книга «Возможность абсолютной архитектуры», осилить которую смогут очень организованные или очень увлеченные темой люди, вышла в издательстве Strelka Press в 2014 году.

«Башня и коробка: краткая история массового жилья»

Еще ближе к урбанистике, чем к архитектуре находится трактат «Башня и коробка: краткая история массового жилья» профессора Школы искусств Глазго Флориана Урбана. На русском языке книга вышла в 2019 году.

Как видно из названия, автор рассказывает о том, как утопические идеи политиков о всеобщем равенстве и благосостоянии, а также урбанизация и новые технологии обернулись массовой многоэтажной застройкой, существенно изменившей как ландшафт всей планеты, так и образ жизни человечества.

«Городской конструктор. Идеи и города»

Детали интеллектуального «конструктора», из которых собирается современный город, описывает в своей книге профессор Пенсильванского университета Витольд Рыбчинский.

Автор считает, что, хотя идеи о городском развитии и соответствуют конкретному историческому периоду, но не исчезают с приходом новых архитекторов и строителей. Формы прошлого и настоящего наслаиваются друг на друга, образуя неповторимый облик городов.

В России книга вышла в 2015 году.

«Города вам на пользу. Гений мегаполиса»

Еще один почитатель Джейн Джейкобс, английский историк и урбанист Лео Холлис, в своей книге «Города вам на пользу. Гений мегаполиса», опубликованной на русском также в 2015 году, призывает не зацикливаться на типичных недостатках городской среды: плохой экологии, транспортном коллапсе, разобщении и неравенстве в обществе, а сосредоточить внимание на том, какие возможности открывает перед нами город, и научиться его понимать.

«Горожанин. Что мы знаем о жителе большого города?»

В 2017 году в издательстве Strelka Press, благодаря которому большинство книг из нашего списка были опубликованы в России, вышел сборник статей российских ученых и экспертов, представляющих различные научные дисциплины и интеллектуальные традиции. В своих работах они дают характеристику современному и будущему жителю мегаполиса.

«100 советов мэру. Книга рецептов хорошего города» Ильи Варламова

«Книгу рецептов хорошего города» известный российский урбанист и блогер Илья Варламов написал в соавторстве с общественным деятелем Максимом Кацем. Этот гид по тому, как сделать российские города красивее, комфортнее и безопаснее и как избежать ошибок прошлого, вышел в 2020 году в разгар пандемии коронавируса.

Авторы уверяют, что «100 советов мэру. Книга рецептов хорошего города» должна стать настольной книгой градоначальников, муниципальных чиновников и всех, кто в принципе интересуется урбанистикой. На страницах объемного иллюстрированного издания даны исчерпывающие рекомендации по улучшению жизни горожан – от строительства домов, устройства парковок и установки лавочек до механизма сбора мусора. Также в книге рассказывается о лучших и худших мировых практиках городского устройства.

9 отличных книг про архитектуру и строительство

Главное чудо этой книги — иллюстрации-разрезы Стивена Бисти. Благодаря им здания оживают на глазах. Как греки проводили богослужения и почему Парфенон получил такую форму? Как может театр поместиться внутри неспокойных объемов Сиднейской оперы? Как проходила жизнь на виллах эпохи Ренессанса? Об очевидном факте, что здания выполняют какую-то функцию, часто забывают даже взрослые. Эта книга подробно рассказывает и показывает, как эта функция реализовывается в том или ином сооружении, — и по прочтении многое в архитектуре становится понятным.

Маколи выбрал пять видов построек, где ярче всего проявляется талант инженера: мосты, туннели, плотины, купола и небоскребы. В каждой главе рассказывается о строительстве того или иного сооружения — моста Золотые Ворота, туннеля под Ла-Маншем, купола Святой Софии или Эмпайр-стейт-билдинг, — а в итоге эти главы складываются в нечто большее — историю развития инженерной мысли от древности до наших дней. Какие задачи ставили перед человеком время и общество и как блестяще решали эти задачи строители — вот главная тема работы Маколи. Книга подробно проиллюстрирована, так что юный инженер разберется даже в таких сложных процессах, как, например, сооружение тросов моста Золотые Ворота.

Книгу следовало бы назвать «История транспорта» (правда, такое название слишком скучное): Александра Литвина рассказывает, какой огромный путь прошел человек от повозки до поезда метро, как устроены железные дороги и подземные линии и как строятся тоннели. Помимо всего прочего, книга помогает увидеть, что за привычным поездом метро скрывается большая история и сложная инфраструктура, которую обеспечивают сотни людей разных профессий.

Каждый разворот — стройплощадка: метро, мост, цирк или даже теплоход и самолет. Казалось бы, как можно рассказать все подробности большого строительства на одном развороте? На помощь приходит жанр книги-раскладушки. Можно раскрыть стенки проходческого щита, чтобы понять, как он строит тоннель метро. А на другом развороте самосвал сам движется при перелистывании, рассыпая новый слой щебня. Такие неожиданные находки превращают каждый разворот в маленький мультфильм. Книга рассчитана на детей от 3 до 7 лет, обязательно читайте ее вместе с ребенком — уверяю вас, она написана так, что вы сами наконец разберетесь во всех процессах строительства.

Юному инженеру не обойтись без градостроительства и знания законов развития города. Великолепные иллюстрации Стива Нуна, которые можно рассматривать часами, помогут разобраться с тем, как развивались поселения с древности до наших дней. Каждый разворот — это страница из жизни города N. Вот перед нами греческий полис, спустя столетия здесь уже город римской эпохи, затем Средневековье, эпоха барокко, промышленная революция и наши дни. Жизнь города разыграна как маленький спектакль: горожане куда-то бегут, торгуют, строят, веселятся. Следуя за ними, читатель убедится, что город — это сложный организм, жизнь которого обеспечивают сотни людей: сотрудники коммунальных служб, пожарные, полиция, ремесленники, служащие и многие другие. После этого ребенок будет смотреть на город совсем другими глазами.

Путеводитель с иллюстрациями-раскладушками: приподнимая фасад Казанского вокзала, Центрального телеграфа, стадиона «Лужники» или высотки на Котельнической, можно посмотреть, как здание устроено изнутри, и прочесть о нем краткую справку, которая спрятана, как в игре «секретики», что само по себе уже интригует. Книга подходит для самых младших.

Жанр книги весьма остроумен: главный герой, архитектор Элис, шаг за шагом ведет читателя по этапам строительства современного небоскреба. На каждом шаге, будь то выбор формы для будущего здания или обеспечение пожарной безопасности, читателю предлагают решить ряд задач, чтобы помочь архитекторам. И вот, сам того не замечая, ребенок уже строит графики, вычисляет площади и объемы, скорости лифтов и время эвакуации. В общем, книга совмещает полезное с… полезным. И математикой ребенок занимается, и про строительство и устройство небоскребов все будет знать.

Само собой разумеется, что хорошие книги о городе издаются не только в наше время. Может, даже и наоборот — мало кто пока переплюнул прекрасные детские издания 1920–1930-х. Остроумные стихи, красочные иллюстрации в лучших традициях русского художественного авангарда — все это делает книжки-малышки первых советских лет неустаревающей классикой. Идея их факсимильного переиздания витала в воздухе — и вот «Арт-Волхонка» в прошлом году выпустила папку «Детям будущего. Про город». В нее вошли книги «Городская улица» Льва Зилова и «Спор между домами» Николая Агнивцева, сборник детских стихотворений Осипа Мандельштама «Шары» и эксцентричное «Путешествие Чарли» с иллюстрациями сестер Чичаговых.

Главные книги об архитектуре

Историк искусства Вадим Басс, посоветовавшись с коллегами, составил список книг, необходимых к прочтению всем интересующимся архитектурой

1. John Summerson. «The Classical Language of Architecture»

Впервые опубликованная еще в начале 1960-х, эта книжка стала главным кратким руководством к пониманию всего, что с колоннами. Она именно что про язык — его структуру, словарь, про историю этого языка — и про врастание колонн в современность. Разумеется, в море литературы про классику есть еще много чего: и трактаты самих зодчих (скажем, Палладио), и вполне «классические» исследования, посвященные архитектуре разных периодов (например, Рудольфа Виттковера, Джеймса Аккермана — про Ренессанс, Эмиля Кауфманна или Хелен Розенау — про Просвещение), и общие книжки про классику — например, Демитрия Порфириоса. Но вот чтобы в полтораста страниц почти все важное уместить — это редкость.

2. Генрих Вёльфлин. «Ренессанс и барокко»

Книга вышла в Мюнхене в 1888 году, в русском переводе первый раз была напечатана сто лет назад — в 1913-м. Читать стоит уже для того, чтобы увидеть, как чувствительно был настроен глаз наших предшественников — до того как их завалило кубиками модернизма и прочими сильными формами. А тут — волюта на фасаде церкви чуть по-другому пошла, и делается вывод, что сменилась целая эпоха, пришла новая — аж на два века. А кроме того, в основе вёльфлиновского метода — милая и понятная каждому психология: «Мы судим о каждом предмете по аналогии с нашим телом. Мы готовы различать в любом предмете… некое существо, которое имеет голову и ноги, переднюю и заднюю стороны. Мы убеждены, что предмету неприятно стоять косо или падать. …мы с удивительной тонкостью воспринимаем радость или горе бытия любой конфигурации… Мы предполагаем, что всюду существуют тела, подобные нашему; весь внешний мир мы обозначаем по принципам выразительности, перенятым у собственного тела. И разве архитектура не подвержена тому же закону непроизвольного одушевления?»

3. Дэвид Уоткин. «История западноевропейской архитектуры»

Кембриджский профессор Уоткин за последние сорок лет создал внушительный список книг про архитектуру английскую и не только, а еще про историю архитектурной истории и теории. Диапазон его интересов — от античности до наших дней (скажем, он автор книги про современного классика Куинлана Терри). «История западноевропейской архитектуры», в начале нового века вышедшая в русском переводе, — настоящая мечта студента (да и просто «широкого круга читателей»): в одном томе — все, «от бизона до Барбизона».

4. Владимир Кринский, Иван Ламцов, Михаил Туркус. «Элементы архитектурно-пространственной композиции»

Эта книжка — сумма модернистских композиционных идей и методов, практиковавшихся с 1920-х во ВХУТЕМАСе. Она вышла в качестве учебника в 1934-м, когда советская архитектура уже «осваивала классическое наследие». Читать ее, с одной стороны, обязательно, а с другой — вроде бы и не нужно. Обязательно — чтобы понять, что творится в головах у советских архитекторов и их сегодняшних наследников, как сложился тот набор слов («масса», «ритм», «пространство» и тому подобное), с помощью которых еще и сегодня думают об архитектуре и нам про нее рассказывают. А не нужно — потому что «Элементы» вросли в пропедевтические курсы по архитектуре, так что, листая очередной учебник «объемно-пространственной композиции» или основ архитектуры, вы все равно читаете тех же Кринского, Ламцова и Туркуса.

5. Ле Корбюзье. «К архитектуре»

«У Корбюзье то общее с Люфтваффе, что оба потрудились от души над переменой облика Европы», — писал классик. Коллег-архитекторов Корбю тоже перепахал знатно. Отчасти потому, что говорил и писал много и убедительно. Серия статей в журнале «L’Esprit nouveau» была собрана и издана книжкой в 1923-м. Получился манифест архитектурного модернизма, призывающий, как модернистам и полагалось, учиться целесообразному у инженеров. Поэт геометрии, законов, точности, Корбюзье завершает книжку разделом про индустриальное домостроение и знаменитой социальной дилеммой: архитектура или революция. Вместо лечения отдельного дома надо придумать хорошую жилую ячейку, производить их заводским способом и набирать хорошие дома, а из них — хорошие города. Вроде бы чем не выход? Ответ у вас за окном. Зато «пять принципов Корбюзье» студент-искусствовед назовет, хоть ночью разбуди. Не зря ж архитектура — это риторика. Суггестивность и афористичность Корбю оказались куда важнее его «вродекакнаучных» построений. А текстов архитектор написал еще немало, в том числе и про сочиненный им в середине века «модулор» — систему пропорционирования, несколько наивную попытку придумать модернизм с человеческим лицом.

6. Роберт Вентури. «Сложности и противоречия в архитектуре»

Следующему поколению зодчих пришлось разгребать тот дивный новый мир, который был создан усилиями модернистов (и пилотов бомбардировочной авиации). Манифестом постмодернизма стала маленькая книжечка Роберта Вентури, во введении к которой Винсент Скалли писал: «Это, возможно, самый важный труд о том, как следует делать архитектуру, с момента выхода в 1923 году „К архитектуре“ Ле Корбюзье». Книга Вентури и открывается манифестом «непрямолинейной архитектуры» — только не грубым, а «спокойным, кротким» — a gentle manifesto. Вместо модернистской строгости — просто какое-то «к людям надо мягче, а на вопросы смотреть ширше»: «я предпочитаю скорее „и-и“, чем „или-или“, черное и белое и иногда серое — скорее чем черное или белое». Главное — постмодернисты вновь «разрешили» историю. Не бросать исторические формы с корабля современности, а изучать, включать, играть с ними. Следующие тексты (например, недавно переведенные на русский «Уроки Лас-Вегаса») написаны Вентури в соавторстве с женой — Дениз Скотт Браун. В частности, именно ей принадлежит знаменитое разделение построек по принципу коммуникации со зрителем на «утки» и «декорированные сараи».

7. Рейнер Бэнем. «Новый брутализм: этика или эстетика?»

Английское издание 1966 года, русское — 1973-го. Бэнем — один из явных лидеров в номинации «как надо писать об архитектуре, чтобы и профессионалы не кривились, и нормальный человек не тосковал». Пример идеального сочетания фигур и фона, контекста и вещей, обзора явлений и тенденций — и анализа конкретных памятников. Высший пилотаж — особенно если вспомнить, что речь идет об архитектуре повседневной, суровой и часто не слишком-то привлекательной. Бэнем — автор еще многих важных книг, например «Theory and Design in the First Machine Age» или «Age of the Masters. A Personal View of Modern Architecture» («Взгляд на современную архитектуру. Эпоха мастеров» в русском переводе). Впрочем, советский читатель хорошими книжками про современную архитектуру обижен не был — достаточно вспомнить Зигфрида Гидиона (его работа «Пространство, время, архитектура», впервые изданная еще в 1941-м, была опубликована в переводе с очередного издания в 1973 году) или Кеннета Фремптона (перевод его «Современной архитектуры» вышел в 1990 году).

8. Чарлз Дженкс. «Язык архитектуры постмодернизма»

Перевод 1985 года книги «The Language of Post-Modern Architecture» (1977). Про то, как архитектура разговаривает с нами и как сделать, чтобы разговор этот не превращался ни в крик, ни в бессвязный поток, бормотание. Дженкс — едва ли не главное имя среди авторов, которым «массовый читатель» обязан пониманием: архитектура — это не только про красоту или про удобство, это прежде всего про коммуникацию со зрителем. В нашей стране издание пришлось особенно кстати: всякий советский Витрувий с глубокомысленным видом мог теперь рассуждать про «двойное кодирование» да про метафоры. Поскольку главным искусством у нас оставалось умение передрать прием, оставив все эти ваши философии, в речи отечественных зодчих появлялись порой чудовищные конструкции вроде «я работаю в постмодернизме».

А книги Дженкса 1970-х (скажем, «Architecture 2000: Predictions and Methods» 1971-го или «Modern Movements in Architecture» 1973-го) читать интересно еще и потому, что из середины 2010-х видно, насколько точен оказался автор в осмыслении современной ему архитектуры и в предсказаниях на будущее, которое для нас — уже прошлое. Дженкс — мыслитель плодовитый, за прошедшие почти полвека книг уже на полку наберется.

9. Владимир Паперный. «Культура Два»

Лучшее, что придумано о «сталинской архитектуре» — или, точнее, лучшее, что рассказано через архитектуру о наших бабушках и дедушках и о нас с вами. Красивая конструкция, построенная на оппозиции культуры модернистской — и имперской, иерархической и централизованной. Как любая схема, чем красивее, тем к ней больше вопросов, но, чтобы они возникли, надо было, чтобы кто-то обозначил полюса — что и сделал Владимир Паперный. В России книга впервые вышла в 1996-м (в США — десятилетием раньше) и стала общеобязательной к прочтению. Особенно рекомендуется сегодня, когда мы становимся свидетелями очередного «затвердевания» (или подмораживания).

10. Рем Колхас. «Нью-Йорк вне себя»

Книжки про город — отдельный жанр. У предыдущего поколения советских градостроителей была своя Библия — «Образ города» американца Кевина Линча, изданный в русском переводе в 1982-м. В основе «Образа» — исследование того, как мы воспринимаем пространственное окружение. Что выделяем, что считываем, что ценим. И как надо проектировать города, чтобы нам там было хорошо. «Delirious New York» голландца Рема Колхаса, одного из лидеров современной архитектуры, опубликован в 1978-м. И если для Линча в окружающей среде главное — читаемость, предсказуемость, то Колхас исследует город не как надежную машину по производству эмоций и значений, а как организм, живущий своей жизнью. Представьте, что вы взяли свою кошку и реконструируете божественный замысел на ее счет. Только в городе этот замысел реализуется при посредстве множества игроков, где все — жители, а есть среди них и архитекторы. И получается, Нью-Йорк — место и архитектурный ландшафт, сумма жизненных энергий и ограничений.

P. S. Для любителей архитектурной теории существуют отличные сводные издания —например, за авторством Hanno-Walter Kruft, Harry Francis Mallgrave, Paul-Alan Johnson. Для ценителей современного зодчества и архитектурных манифестов — скажем, сборник «Architecture Theory since 1968» (редактор K. Michael Hays).

Что почитать по архитектуре и дизайну: 10 книг на русском и английском

Главная / Советы и идеи / Гид по выбору / Что почитать по архитектуре и дизайну: 10 книг на русском и английском

Саша Морро Sat, 20 Mar 2021 07:10:17 +0300

Книг и альбомов по дизайну и архитектуре настолько много, что если попробовать составить список, он получится как минимум километровым. Мы решили не пытаться объять необъятное и выбрали десять свежих книг на самые разные темы: от советов по декорированию до подборки лучших домов современности. Книги представлены и на английском, и на русском языках. Наслаждайтесь!

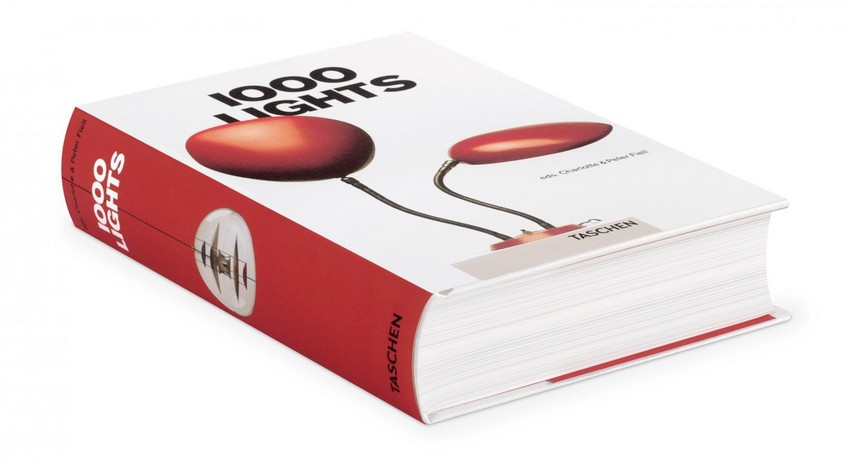

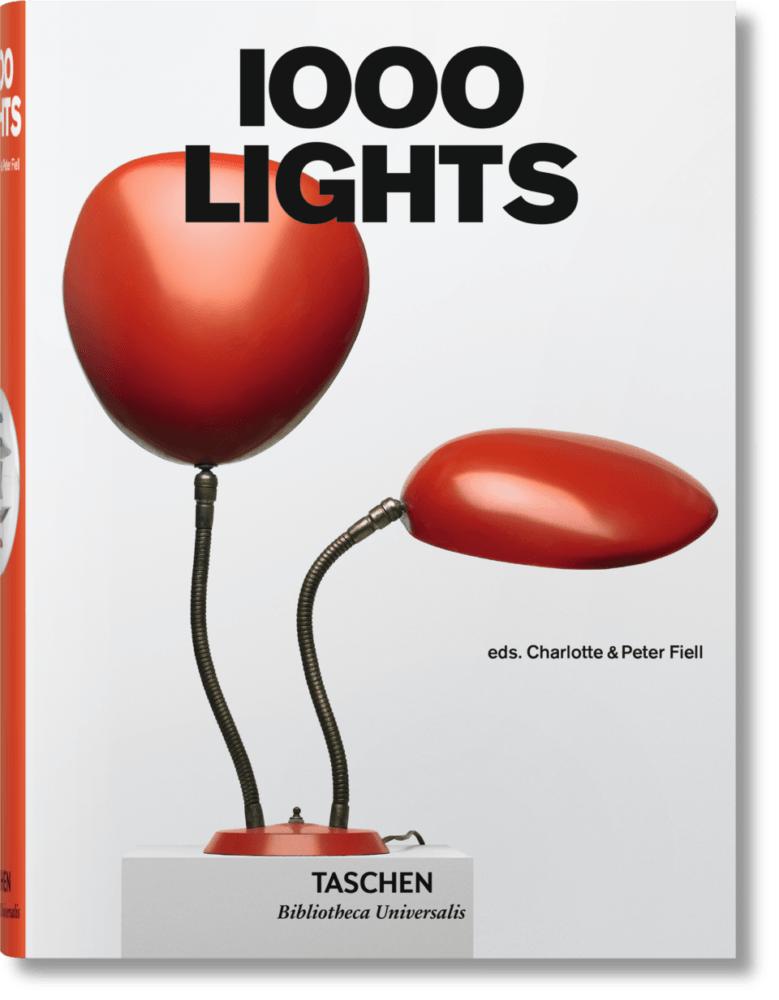

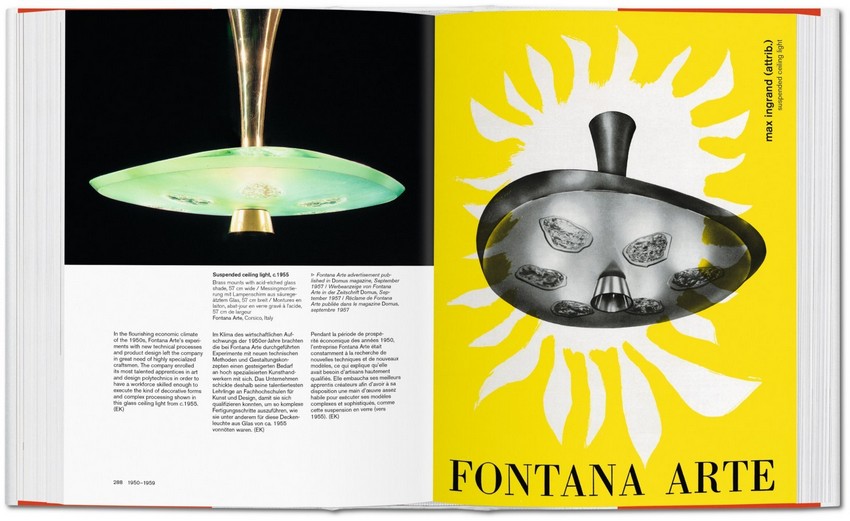

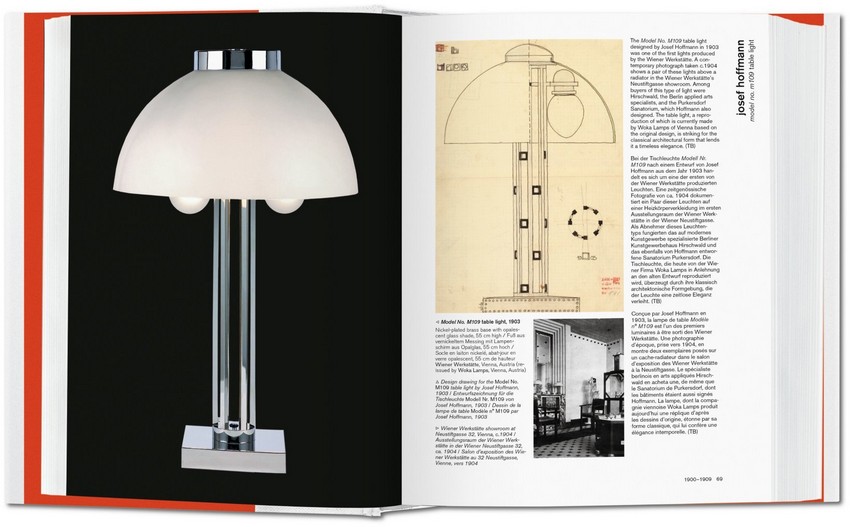

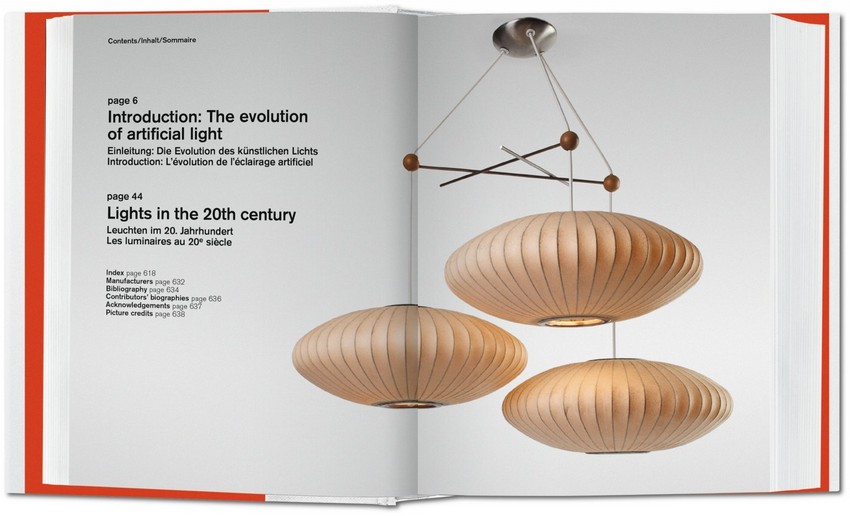

1 000 Lights — Charlotte & Peter Fiell

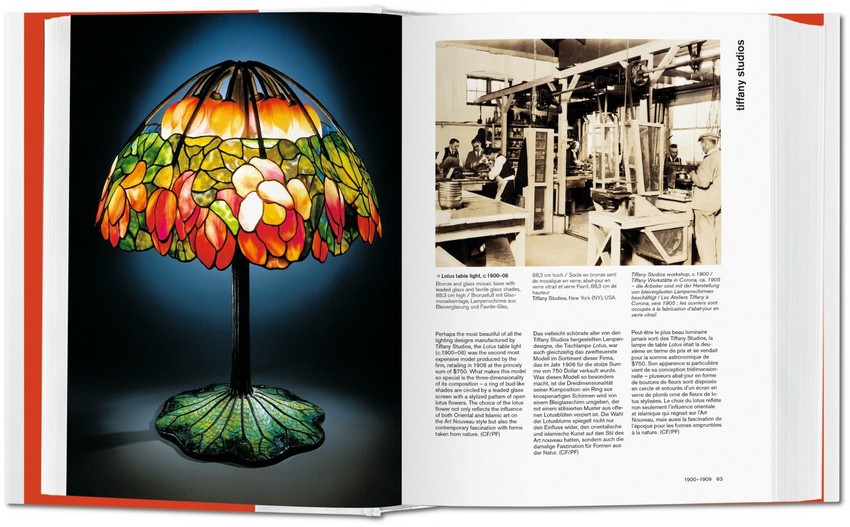

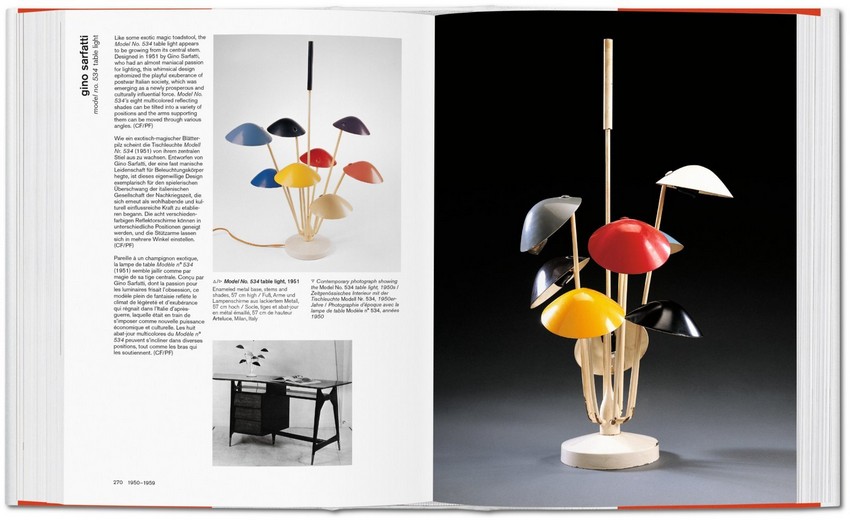

Немецкое издательство Taschen знаменито своими книгами и альбомами по искусству, дизайну и архитектуре, и 1 000 Lights («1 000 светильников») — не исключение. Это прекрасно иллюстрированное собрание 1 000 самых интересных электрических осветительных приборов XX века: от знаменитых ламп Tiffany из витражного стекла до экстравагантных проектов 70-х и LED-светильников. На 640 страницах книги представлено огромное количество стилей: arts & crafts, ар-деко, ар-нуво, модерн и постмодерн, «Де Стейл», послевоенный, поп, радикализм и контемпорари.

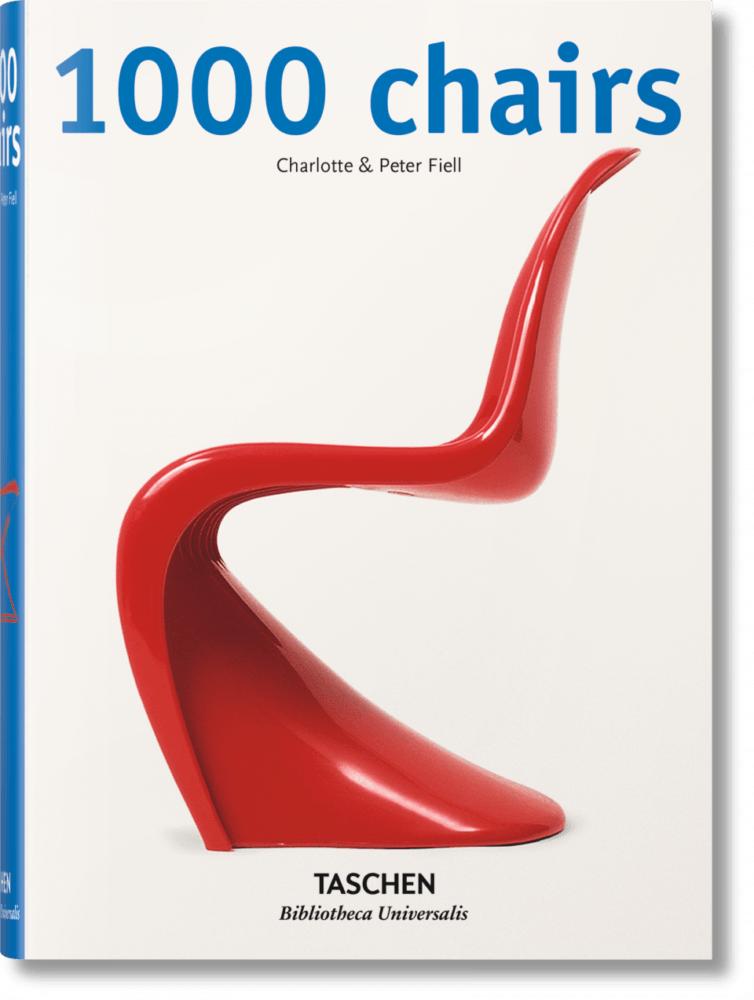

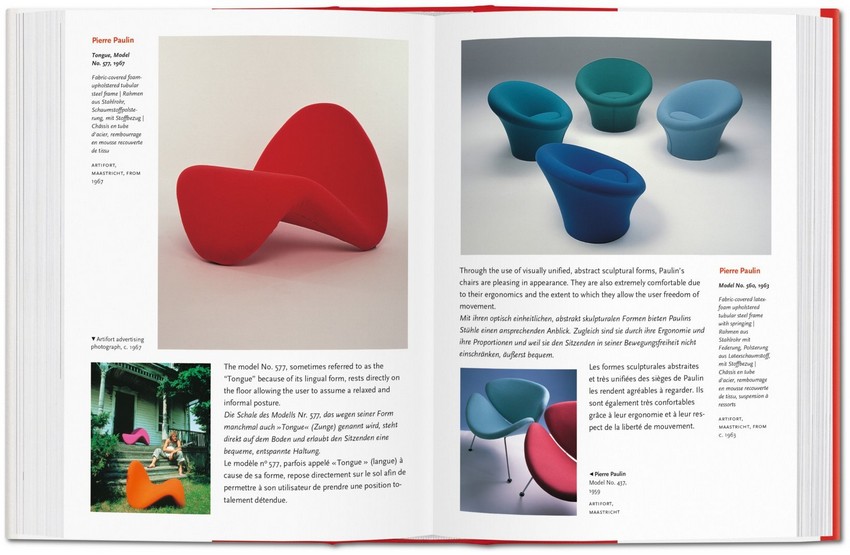

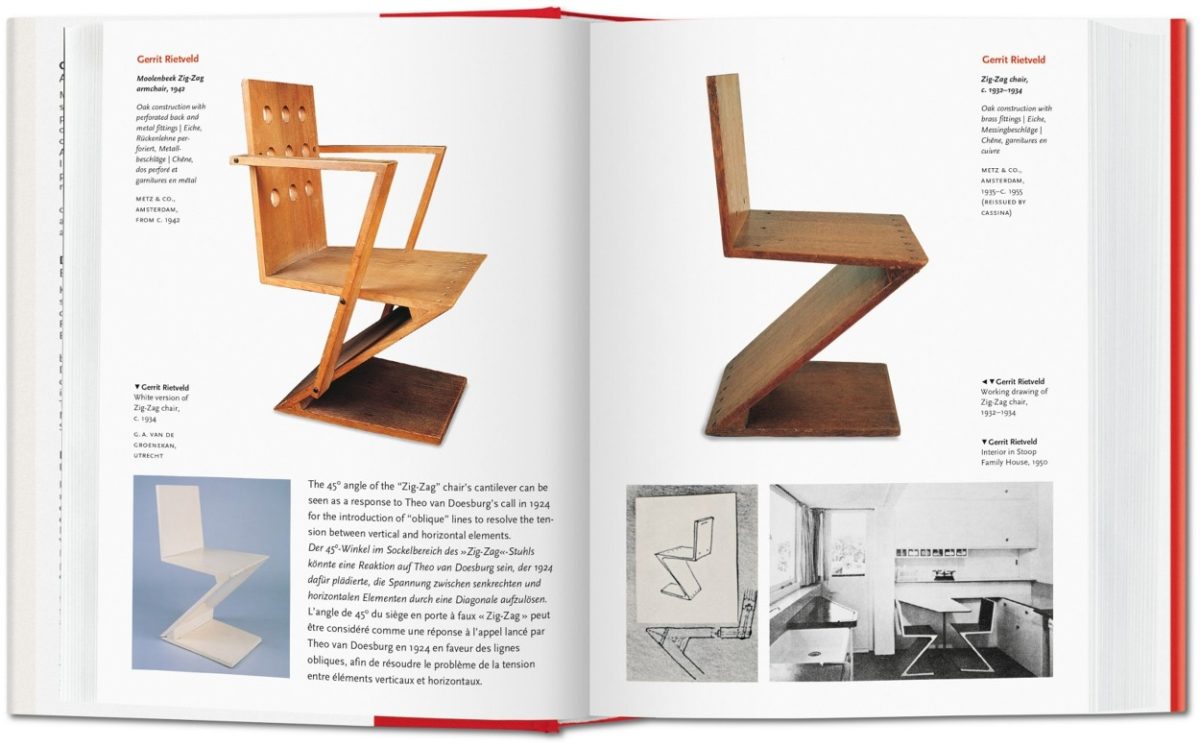

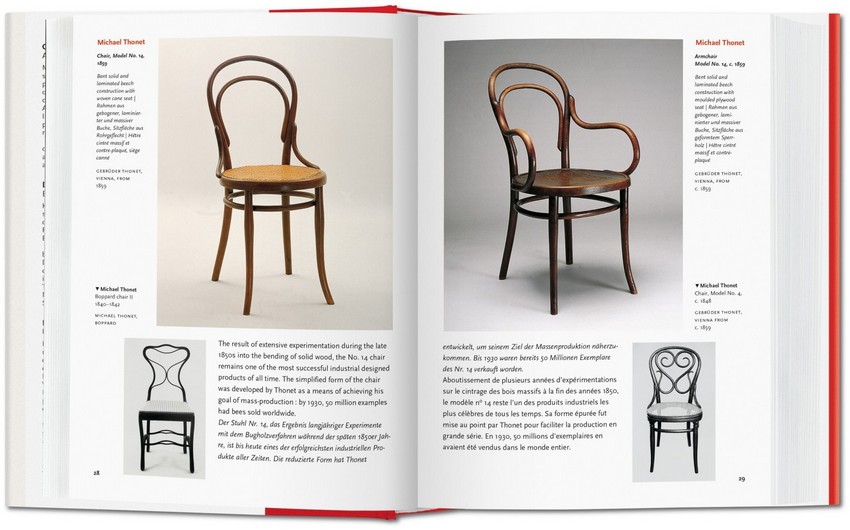

1 000 Chairs — Charlotte & Peter Fiell

Ещё одна книга из серии Питера и Шарлотт Фиэлл, на этот раз о стульях. За время своего существования этот предмет мебели пережил множество дизайнерских и конструкторских экспериментов, и самые значимые из них отражены на страницах книги. От Геррита Ритвельда и Алвара Аалто до Вернера Пантона и Евы Зейсел, от «Василия» Марселя Брейера до авангардных кресел Рона Арада — вы сможете полюбоваться самыми выдающимися моделями стульев в самых разных стилях.

The Story of Eames Furniture — Marilyn & John Neuhart

Имя Чарлза Имза наверняка знакомо тем, кто хоть как-то связан с дизайном. Эта книга — история успеха и биография, но не просто человека, а, возможно, одного из самых влиятельных мебельных брендов нашего времени. В двух томах не только изложены основные события из жизни марки и процесс работы в Eames Office, но и собрано более 2,5 тысяч иллюстраций и эксклюзивная служебная информация.

Первый том посвящён становлению Eames Office и ключевым фигурам бренда: не только супругам Имз, Чарльзу и Рэй, но и важным членам дизайнерской команды, таким как Ээро Сааринен, Гарри Бертойя, Герберт Меттер и другим. В первой книге внимание уделяется ранней работе Чарлза Имза с фанерой и тому, как он сделал её доступной для массового производства мебели. Второй том охватывает период с окончания Второй мировой войны до 1978-го, года смерти Чарлза Имза, и затрагивает ещё две важные темы: роль мебельной фабрики Herman Miller в развитии дизайна Eames Office и влияние Дона Албинсона, главного технического специалиста бренда с середины 40-х по 60-е годы.