три богатыря миф или реальность

Тайны великих богатырей: кем они были на самом деле?

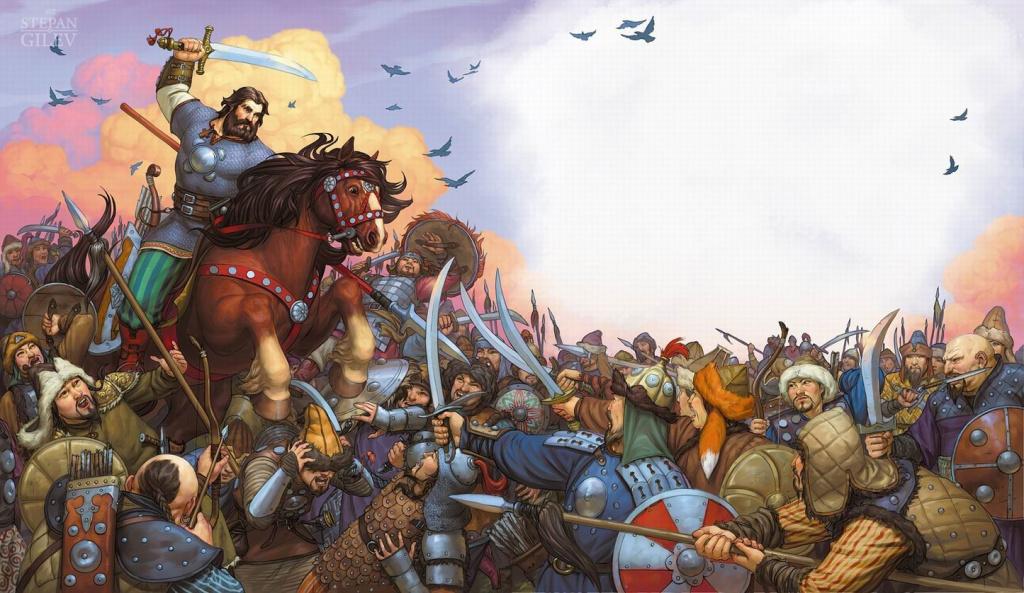

Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович — имена, известные всем, кто читал сказки. В русском народном творчестве сложено немало былин на тему подвигов этих храбрых справедливых мужчин — это замечательный пример для подражания. Так кем на самом деле были Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович? Почему именно они вошли в фольклор?

Испокон веков на Руси изустно передавались истории о том, как несколько замечательных парней постоянно выступали защитниками родной земли от разной гнусности. В былинах и сказах обычно фигурируют три богатыря, возможно, их было больше, но в сознание народное прочно вошли именно они: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович.

Правда ли Илья Муромец был паралитиком?

Илья Муромец упокоился в 1188 году в Киево-Печерской обители, это подтвердила межведомственная комиссия Минздрава Украинской ССР после экспертизы останков. При жизни Илья был дюжим мужчиной, а после того, как силушка с годами ушла, он принял монашество.

Выходец из Мурома вписал свое имя в историю Руси, он фигурирует в десятке сюжетов героических былин, которые иллюстрируют его боевую биографию. Однако реальный прототип воина Илья Муровлянин жил на Черниговщине в конце ХІ — начале ХІІ века в городе Моровске, который в летописях называли Моровийском, а еще Муравлей или Муромом. Также Илью Муромца называли Чоботком. По одному из преданий прозвище закрепилось за ним после одной из битв, когда богатырь, не успев вооружиться, вынужден был бить врагов сапогом. Позже былины в ХІХ веке «переселили» его в российский Муром. Традиционно считается, что Илья Муромец и есть Илья Печерский, который жил в Лавре.

Если верить сказаниям, в юности Илюша был парализован, а впоследствии чудесно исцелен каликами перехожими (многие видят в них Христа и апостолов, почему-то забредших на Русь). Гигант Святогор научил Муромца биться искусно, после чего Илья поступил в услужение к киевскому князю. Известно также, что у богатыря были непростые отношения с князем Владимиром, а его сына Сокольничка постигла трагическая судьба.

Добрыня Никитич — несомненно реальная историческая личность: чем он занимался в свободное от подвигов время?

Добрыня Никитич был не просто богатырем, он был воеводой — водил войска на битвы и сражения, мудро руководил, стратегически мыслил. Поговаривают, что он был в родстве с мамой князя Владимира Красно Солнышко, а родился где-то на территории Владимира-Волынского.

Прозорливость Добрыни помогла князю Владимиру (племяннику богатыря) взойти на княжеский престол — сделано это было в обход старшего брата Ярополка, что в истории называется узурпация трона. Вот такой рисковый был Никитич, впоследствии именно он приведет Владимира с дружиной прямо в Полоцк. Сегодня такого храбреца назвали бы авантюристом, а без таких людей история была бы скучна.

В былинах Добрыня Никитич постоянно бьется с нечистью в образе Змея Горыныча, выручает простых людей из безвыходных ситуаций и ведет себя во всех отношениях благородно. В обычной жизни Добрыня наместничает в красивом городе Новгороде, который по приказу князя постепенно конвертирует в христианство.

Ум богатыря и мудрое правление благотворно сказались на городе: Новгород расцвел. Сын Добрыни Никитича, Константин, тоже был неглуп, он стал одним из видных сподвижников Ярослава Мудрого.

Почему Алеша Попович был самым несерьезным из богатырей?

Алеша Попович, согласно народным сказаниям, был очень женолюбив. Исследователь былин профессор Николай Сумцов о нем говорил: «хитрец, хвастун, бабий пересмешник и обманщик». В одном из сказаний Алеша Попович пытался обмануть даже своего соратника Добрыню, он врал его жене о гибели супруга, дабы соблазнить ее.

Был он родом из Ростова, в юности воевал за Всеволода Большое Гнездо, а сложил голову в битве при Калке в 1223 году в дружине Мстислава Старого в XIII веке.

«Некто от ростовских, житель Александр, глаголемый Попович, и слуга бе у него именем Тороп; служаше бо той Александр великому князю Всеволоду Юрьевичу», — говорится в летописях начала XIII века.

Алеша Попович был недалек, но очень хитер — не всегда эта комбинация удачна. Людей такого склада легко провести, поэтому богатыря считали несерьезным. Он мог запороть дело, даже не поняв, что подвел людей. При этом Попович одолел татарина Тугарина, за что народная молва навсегда вписала его имя в историю Руси.

В древних былинах, точно в зеркале, отразилось славное и нелегкое прошлое Руси. Эти народные песни-сказания, которые назывались еще «старинами» (песнями о старине), рассказывая о победах, подвигах и поступках богатырей, воплотили в себе многовековую мечту народа об идеале воина-защитника. Сила, мужество, смекалка, доброта – основные черты древнерусского витязя. Такой всегда придет на помощь, всегда откликнется на зов и защитит, прежде всего, вдов, детей, и стариков – то есть, тех, кто в первую очередь нуждается в защите. А вот княжескую власть воины богатыри зачастую не очень жаловали. Почему?

Да потому, что во времена, когда слагались былины, князья уже не были народными избранниками, ушло в прошлое вече, копное право, а вместе с ними кануло в Лету и истинное народовластие. Так на кого же было надеяться простому люду, как не на таких вот богатырей…

Былины, как мы помним, долгое время передавались из уст в уста. Неудивительно, что многие фразы из них стали крылатыми. Это и всевозможные присказки, и устойчивые словосочетания:

«свистнул, гаркнул, молодецким посвистом, богатырским покриком»;

«плеча могучие, широкие, молодецкие, богатырские»;

Древний сказитель обычно начинал свою песнь со своеобразного пролога:

Расскажу я вам про дела старые,

Да про старые, про бывалые,

Да про битвы, да про сражения,

Да про подвиги богатырские!

На основе богатырского эпоса возникло множество пословиц и поговорок. Эти меткие выражения в короткой образной форме передавали мудрость народа, его многовековой опыт, представления о правде, справедливости, совести, чувстве долга.

Былины сегодня, к сожалению, читают немногие. Но, несмотря на это, их глубинный смысл и многие крылатые фразы сохраняются в нашей генной памяти. Мы до сих пор говорим: «богатырский сон», «богатырский аппетит», «ешь, богатырем станешь», а могучих силачей и искусных воинов и сегодня называем богатырями.

Скажем больше, сегодня это слово мы понимаем гораздо шире.

Конечно, былинный витязь отличается многими фантастическими чертами: валит несметные силы врага направо и налево «как подкошенную траву», рубится «по 12 дней, не пиваючи, не едаючи», зато потом может выпить единым духом чару в полтора ведра воды.

Но отметим и то, что в былинных удали, силе, храбрости нашли отражение реальные качества воинов-защитников. И проявлялись они на протяжении всей нашей истории. Богатырская сила, исполинский рост, описанные в былинах – это, прежде всего, образ невероятной силы Духа, корой всегда отличались наши витязи. Именно эта сила делает народ непобедимым, именно силою Духа отличаются русские герои всех времен. И тысячи лет назад, и во время Отечественной войны 1812 года, и в Первой Мировой, и в годы Великой Отечественной, и в наши дни богатырская сила Духа – главное достояние русского воина-защитника.

Разве не богатырскими были сила и удаль героя Первой Мировой, казака Козьмы Крючкова, доказавшего, что в бою он стоит один десятерых? Его отряд, состоявший из четырех человек, столкнулся с противником. Врагов был 27. Козьма Крючков один справился с 11-ю, остальных взяли на себя его товарищи. И подобных случаев накопилось немало. С ними вы можете познакомиться в нашей программе «Русская доблесть».

Что же касается собственно былинных персонажей, то за каждым из них стоят вполне реальные люди, мы уже рассказывали о них в наших статьях. Напомним, что у каждого из известных богатырей есть свои прототипы. Илья Муромец и поныне покоится в Киево-Печерской лавре, где он и погиб, геройски обороняясь от врагов. Алеша Попович и Добрыня Никитич (под именем Добрыня и прозвищем Тимон-Золотой Пояс) упоминаются в летописях (Тверской и Никоновской), оба они – герои битвы на Калке, где и сложили свои головы, сражаясь плечом к плечу с князем Мстиславом Старым. Сегодня гораздо чаще можно прочесть, что прообразом былинного Добрыни был дядя киевского князя Владимира, воевода Добрыня. Версия, о которой мы рассказали, не так широко известна. Но давайте вспомним, что в былинах Алеша Попович и Добрыня Никитич – побратимы (в рязанской версии они – боевые товарищи). Добавим к этому, что в честь Добрыни на Рязанщине назван остров. Он так и называется – Добрынь-остров.

Время расставило свои акценты, и образы былинных героев соединились с реальными, став еще более емкими, многослойными. Это нашло отражение во многих пословицах и поговорках.

Дуб, словно богатырь стоит, не шелохнется.

Богатырь умрет, имя его останется.

Богатыря узнаешь на поле брани.

Богатырская рука однажды бьёт.

Богатырь – от силы, красноречивый – от мудрости.

Богатырь умрёт – слава его воюет.

Не родом богатырь славен, а подвигом.

Славна богатырями земля русская.

Щедрый не хвастается подарком, богатырь не отказывается от сказанного.

Богатырь ни с мечом, ни с калачом не шутит.

С былинным богатырским фольклором перекликаются также пословицы и поговорки о добре, чести, мудрости, храбрости, воинской доблести, любви к родному дому:

Русский человек добро помнит.

Русский в словах горд, в делах твёрд.

Кто на свою силу надеется — не угрожает.

Каждый сам себе богатырь.

Головой думай, а силой борись.

Кто храбр да стоек, тот десятерых стоит.

Силен тот, кто валит, сильнее тот, кто поднимается.

Если по-русски скроен, и один в поле воин.

Воином быть — народу служить.

Ищи добра на стороне, а дом люби по старине.

Всякому мила своя сторона.

Где кто родится, там и пригодится.

Дома и стены помогают.

Кто смел, тот и цел.

Смелость города берет.

Кто смел, тот на коня сел.

Храбрый побеждает, а трус погибает.

Смелому горох хлебать, а несмелому и щей не видать.

Смелость силе воевода.

Не силою дерутся, а умением.

Всяк молодец на свой образец.

На смелого собака лает, а трусливых — кусает.

Сам не дерусь, а семерых не боюсь.

Плохо, когда сила живет без ума, да нехорошо, когда и ум без силы.

Немало сохранилось метких образных выражений и о таких понятиях как былина, быль, старина, сказания, сказка:

Бывальщину слушать лучше сказки.

Быль не сказка, из нее слова не выкинешь.

Быль за сказкой не угонится.

Сказка – складка, а песня – быль.

Старина, старина, да до нас не дошла.

Что без нас было – слышали, что при нас будет – увидим.

Далекая пора, старина. Мохом поросло, не видать.

Быль молодцу не укора.

Где был, там нет, а где шел, тут след.

Было, да быльем поросло.

Быль, что трава, а небыль, что вода.

Было время, а ныне пора.

Несмотря на то, что в некоторых пословицах и поговорках сказка противопоставлена были и былине, не будем забывать, что изначально она в образно-зашифрованном виде несла очень важную информацию.

«Славна богатырями земля русская», – спустя столетия мы можем с полным правом повторить эти слова. Ведь не оскудела наша земля на силу богатырскую – на великую силу Духа, благодаря которой совершаются беспримерные подвиги, благодаря которым эпос становится реальностью.

Многие выражения из былин давно и прочно вошли в нашу повседневную речь и сами стали назидательными, превратились в пословицы и поговорки. Былины о славных деяниях и поступках богатырей, пережив века, вошли в сокровищницу отечественной словесности.

Образная речь былинных сказаний и сегодня завораживает слушателя.

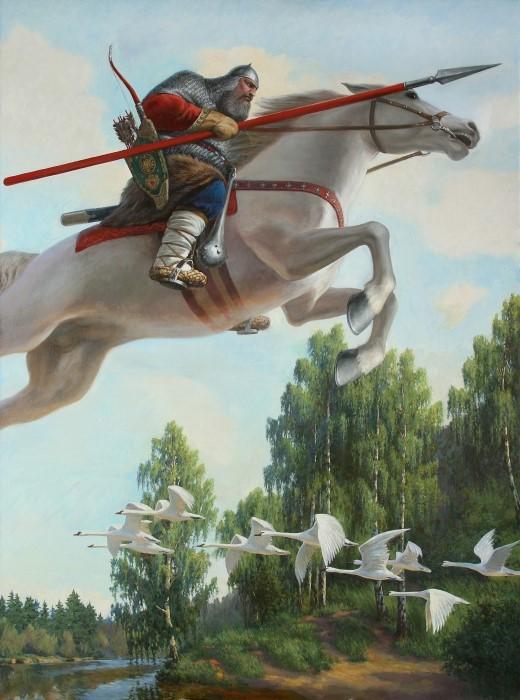

Чего стоит описание воина богатыря, что «чуть повыше скачет леса стоячего, чуть пониже скачет облака ходячего».

Этот древний язык, конечно, оказал влияние на развитие и русской поэзии, и песни, и сказочного фольклора.

Пословицы и поговорки подобны золотым крупицам, они вбирают в себя все самое ценное, а то, что не прошло проверку временим, тщательно отсеивается. «Богатырский» фольклор породил множество таких бесценных крупиц, благодаря им, мы осознаем глубину наших корней и можем еще раз прикоснуться к древней традиции наших Предков.

Все русские богатыри были героями?

Известен миф, что все русские богатыри были сильными, могучими и защищали землю русскую, вдов и сирот. Так ли это?

Миф разрушает Никита Петров — кандидат филологических наук, заведующий Лабораторией теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, доцент Центра типологии и семиотики фольклора Российского государственного гуманитарного университета.

Русские богатыри. Из каких источников мы знаем о них? Действительно ли они обладали силой?

Давайте попробуем начать издалека.

Всех интересующихся я могу отослать на «Арзамас» к своему курсу про русский эпос, где я с моими коллегами подготовил довольно много материалов про богатырей, про их жен, любовниц и прочее. Получается буквально такой психологический триллер. А на самом деле, традиция эпического пения, из которой мы знаем про богатырей, довольно давняя. Она начала развиваться в XVI — XVIII вв., и мы уже в XIX веке имеем записи устных текстов былин, так называемых «старин». Это русский эпос.

Если большинство людей знает про трех богатырей: Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича, то это знания не из эпоса, а, скорее, из рецепции картины Васнецова «Богатыри», из лубочных пересказов и переделок советского и досоветского времени. Это не те эпические богатыри, которые побеждают чудовищ и так далее, это сводный образ. И если вы спросите какого-нибудь школьника, обычного человека про то, какие богатыри, вы услышите набор метафор, стереотипов, трафаретов, которые почерпнуты из мультфильмов, в частности, студии «Мельница». Это была совершенно замечательная тетралогия, сейчас уже, наверное, пенталогия: «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» плюс еще «Три богатыря на дальних берегах». Это некоторый микс, сплав медиакультуры, книжной культуры, сплав лубочной культуры и небольшие элементы фольклорных текстов.

В фольклоре все совершенно по-другому. Мы знаем трех богатырей, а в фольклоре их около тридцати, в эпических текстах. И, в основном, говорят только об этих трех ровно потому, что их когда-то нарисовал Васнецов.

Как можно классифицировать богатырей? Некоторые исследователи делят богатырей на старых и молодых.

То, что вы сказали про старых и молодых, не совсем соответствует реальности. Действительно, начиная с XIX века, исследователи делили богатырей на «старших» и «младших», причем «старших» они относили к началу возникновения эпоса на Руси в принципе. Это так называемые богатырь Святогор и Волх Всеславьевич, два таких персонажа. Причем в прямом смысле они, конечно, не являются богатырями, то есть не защищают землю русскую ни от кого.

Второй старший богатырь — Волх Всеславьевич. Почему он «старший»? Мифологи и историческая школа XIX века предполагали, что эпос развивается ступенчато, последовательно. Это так называемая «эволюционная модель». И, соответственно, меняется формация — от архаики к классике. У нас есть огромные великаны, которые сменились на обычных людей, обладающих физической силой. Есть мифологической персонаж, например, тот же Волх Всеславьевич, который, во-первых, родился от соития его матери со змеем (змей обвивается вокруг ноги и от этого рождается Волх Всеславьевич). Кроме того, само имя Волх имеет коннотацию со словом «волхв», то есть волшебник, ведун, которое находит кое-какие аналогии в летописи. Он в течение своего богатырского детства учится, причем учится не просто читать или писать, а превращаться в разных животных: то в птицу, то в рыбу и так далее. Оборотничество. Вот опять мифологический мотив, который так или иначе относит его к так называемым старшим богатырям русского эпоса. А дальше он захватывает «Индею богатую». На самом деле, это заморская страна, и не важно, как она называется, в данном случае важно, что она локализуется где-то на юге, «Индея богатая». Он идет туда с завоевательным походом, все там разрушает и воцаряется. Тоже довольно странное представление о богатыре — термине, который является маркером «русскости» в представлениях об эпосе.

Есть еще один богатырь, который занимает промежуточное положение, — это Микула Селянинович. Это довольно популярный сюжет. Микула Селянинович — богатырь-пахарь, оратай. Вот он идет по дороге, то есть пашет землю. Его нагоняет Вольга Святославич и со своей дружиной пытается поднять его огромную сошку, с помощью которой Микула пашет землю. Ничего не получается. Опять же, в этой былине непосредственно рассказывается о том, насколько сильный этот Микула Селянинович, раз уж его орудие труда не могут поднять даже эти самые обычные богатыри. Вот такой набор старших богатырей.

Младшие богатыри — это, конечно, условное противопоставление старшим. Это Илья Муромец, Василий Буслаевич, даже Садко, например, хотя он не совсем богатырь, а скорее гость богатый, то есть купец, Дюк Степанович, Дунай Иванович… Перечислять их можно до бесконечности. Пафос их деятельности, в основном, направлен на то, чтобы защищать землю русскую от некоторых неверных захватчиков и показывать свою молодецкую удаль. «Неверных» как по этническому принципу, так и по конфессиональному. Вот, если вкратце, про старших и младших богатырей.

Действительно ли младшие богатыри — это люди, которые реально существовали? Например, в Киево-Печерской лавре хранятся мощи святого Илии. Некоторые исследователи говорят о том, что этот святой является прототипом Ильи Муромца.

Небольшая преамбула. Былина — это жанр с установкой на достоверность. И аудиторией, и сказителями, и некоторыми исследователями, которые первыми стали собирать былины, те воспринимались как отражение истории. И они пытались всячески доказать свое предположение, искали в летописях какие-нибудь факты, которые помогли бы им представить, что эпос — это то самое отражение истории. Былина сама дает основание для такого предположения. Когда она поется, огромное количество лексических средств направлено на то, чтобы создать у вас такое ощущение достоверности. Это возгласы аудитории, сам сказитель, который все время это подтверждает, топонимы, соотносимые с реальными, имена.

В реальности дело обстоит не совсем так. То есть, никакого отношения прямо-таки к реальности в эпосе не существует. Эпос — это такая большая машина. Представьте себе снежный ком, который проходит по определенным историческим периодам, и время от времени в этот снежный ком какие-то камушки вкрапляются из реальной истории. Это дополнительные маркеры, которые позволяют человеку, который не занимается эпосом, не занимается фольклором, полагать, что это отражение реальных событий. Взять Илью Муромца. Одно из распространенных заблуждений, что богатырь Илья Муромец в былине и святой Илья Муромец — это одно и то же лицо. В действительности все гораздо сложнее. Этот культ Ильи, но не Муромца, а святого Ильи в Киево-Печерской лавре, возникает где-то веке в XIV, может быть, в XV или XVI. Достоверных свидетельств у нас об этом нет. И в XVII веке происходит очень странная штука: уже всем известны былины об Илье Муромце, и человек, который составляет набор житийных эпизодов для тех или иных святых, которых нужно канонизировать, просто берет сюжет, связанный с Ильей Муромцем, из былинной традиции и переносит его на Илью святого. И получается у нас изобретение традиции.

Илья Муромец был реальным человеком?

Мы об этом практически ничего не знаем. Мы знаем, что культ некоторого человека, которого называли Ильей Святым, сложился уже в XIV — XV веках. Про это есть какие-то отдельные, разрозненные воспоминания путешественников. Но самое интересное, что достоверности и этому святому, и былине об Илье Муромце придает сама былина. Которая, в общем-то, сильно нацелена на то, чтобы убедить всех окружающих в том, что это правда. Сюжеты об Илье Муромце накладываются на этого святого, и уже с XVII века этот текст существует как одно целое. Сюжеты былины вдруг присоединились к этому самому Илие, и у нас произошла контаминация. Достоверность былины и достоверность того самого святого Илии вдруг слились воедино, и текст стал более достоверным и нацеленным на правдоподобие.

Поэтому предполагается, что тот человек, мощи которого лежат в Киево-Печерской лавре, это не просто какой-то там святой, а именно тот самый Илья Муромец. Очень хочется приурочить различным исследователям, начиная с XIХ века, одного персонажа к другому персонажу. Хотя на поверку оказывается, что вроде бы Илья Муромец — не реально существующее лицо, а некоторый набор сюжетов, текстов, который наложился на этого персонажа. Там довольно длинная история. Я про это делал доклад, и скоро об этом выйдет статья, про изобретение истории Ильи Муромца. Но, в общем, это примерно так и работает, то есть не реальный персонаж, а былина и сюжеты, которые просто попали в эту самую орбиту житийную. Очень удачно попали, надо признаться. И после этого мы верим в то, что Муромец в былине — это реальный человек.

Вот Александр Македонский. Мы знаем, что он был. Это более достоверная история. Но то, что про него рассказывают, что он достиг земли Гога и Магога, ну и так далее, и тому подобное, весь этот набор бродячих сюжетов, который гораздо раньше Александра Македонского существовал в традиции, — он просто присоединяется к некоторой сильной личности, и мы получаем полулегендарную биографию. Такая же полулегендарная биография есть у этого святого Илии. Чтобы лучше понять аналогию, можно вспомнить Чапаева реального и Чапаева из анекдотов. Мы же не считаем анекдоты про Чапаева реальным отражением его жизненного пути?

Вот смотрите, сюжет о Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче называется «Муж на свадьбе своей жены». Добрыня отсылается князем Владимиром в далекие земли воевать, либо умирает, либо долго отсутствует, а жена Добрыни выходит замуж за Алешу Поповича. И Добрыня неузнанным, старым, нищим, калекой возвращается в Киев и идет на свадьбу. Там его никто не узнает. Он играет на гуслях, иногда кидает колечко в стакан своей жене, и жена говорит: «Ух ты! А это же мой муж, Добрыня». Тут же Алешу прогоняют, и Добрыня воссоединяется со своей женой. Таких событий в русской истории не существует. Но если мы хотя бы немного читали в школе, в вузе, мы тут же вспомним «Одиссею», то есть возвращение Одиссея. После долгих странствий он попадает на свадебный пир, который устраивают женихи, чтобы попытаться жениться на его жене. И он неузнанный туда возвращается, в рубище, как нищий, потом всем показывает свою доблесть, прогоняет всех. Это одна и та же сюжетная схема. Один сюжет на разных почвах может присоединяться к национальным реалиям, и в итоге воспринимается как правдивая история.

Чтобы дать читателям полное представление о механизме фольклорной традиции, скажу следующее: представьте себе всю мировую литературу. Если посчитать все эти сюжетные схемы и каждую схему пронумеровать, получится большой-большой указатель. Мы, фольклористы, это сделали довольно давно, еще в середине ХХ века. Всего примерно около четырех тысяч сюжетов: таких сказочных, эпических и так далее. Каждый из них уже описан, и традиции, в которых он встречается, пронумерованы Пример: сюжет № 1 по указателю Аарне — Томпсона — Утера (это тот самый указатель, где на каждый сюжет есть свой номер) — это сказка «Волк и лиса». Помните хитрую лису, которая заставляет волка опустить хвост в прорубь? И там указана традиция, где он встречается. Порядка где-то двухсот с чем-то традиций. И каждый текст описан, его можно почитать, посмотреть и уже не говорить о какой-то национальной уникальности и самобытности. То же самое касается, например, сюжета «Добрыня и змей». История, когда Добрыня переплывает семь струй Пучай-реки и побеждает змея — это тип № 300 в этом самом указателе. И он много где встречается. Представить себе, что сюжет возник на русской почве и это отражение русской истории, нереально, если мы знаем контекст бытования и ареальное распространение. Сюжет № 813B: леший, либо какой-то лесной персонаж похищает ребенка. Ребенок долгое время блуждает в лесу, потом возвращается и говорит: «Меня дедушка по лесу водил». Чрезвычайно популярный рассказ, который можно записать буквально на всей территории бывшего Советского Союза, везде, где говорят по-русски и не только. Некоторые приурочивают это к реальным событиям: «Вот, у нас ребенок в деревне пропал, его леший водил». Это так называемая «быличка» — мифологический рассказ, тоже с установкой на достоверность. Когда мы начинаем смотреть по указателю, видим, что его география гораздо шире, нежели мы могли бы себе представить. И вот эта документация каждого фольклорного сюжета и позволяет говорить об уникальности, либо о типичности того или иного фольклорного сюжета. Иногда то, что мы воспринимаем как правду, на самом деле является ни чем иным, как традиционным сюжетом, который приспособился к тем или иным условиям существования.

Наверное, мне надо было начать интервью с вопроса: откуда пошло слово «богатырь»? Это вообще русское слово? Ведь на всей территории бывшего СССР есть свои богатыри.

Это любопытная история, и сторонники «русской идеи» будут недовольны, когда я им это расскажу. В монгольском языке есть слово «баатыр», то есть «богатырь», которое мы все знаем. А в старомонгольском написании — это «багатур», то есть некая письменная форма, которая каким-то образом транслитерировалась и пришла в русский язык, причем в русский эпос, и богатырь стал «своим» персонажем. Грубо говоря, чужой персонаж, противник, вдруг становится типичным для персонажа своего. Есть основание предполагать, на основе синонимических замен, которые есть в эпосе, что это не изначально исконное слово для обозначения персонажа, обладающего силой, который защищает землю русскую. Есть слово «поляница удалая», причем именно в форме женского рода. «Поляница удалая» — это тот персонаж, который бродит по чистому полю и всячески показывает свою силу, чтобы вызывать на бой противника. Вот «поляница» — это исконный термин для обозначения русского богатыря, который встречался либо в эпосе, либо в том его изводе, который до нас не дошел. Я еще раз напоминаю, что впервые мы записали огромный пласт только в XIX веке, а что было в XVII, никто не знает практически. Но это любопытная история, когда, в общем-то чуждый, из другого языка термин для обозначения противника, борца, поединщика вдруг приходит в русский эпос и распространяется на всех персонажей, которые там сосуществуют. Так называемый «эпином», причем чужого языка, чужого этноса. Вот такая любопытная история произошла с термином «богатырь».

У богатырей исключительно положительный образ. Те же современные мультфильмы выставляют их в самом лучшем свете. Мы знаем, что богатыри — это сильные, храбрые, благородные люди, которые защищают землю. А так ли это на самом деле?

И уже как своей жене, поскольку он женился на ней, отрезает губы, руки и ноги. В общем, говорить о моральных качествах в данном случае невозможно. Но былина не на это нацелена. Она показывает некоторые взаимоотношения между своим миром (богатырь Добрыня как бы свой) и чужим (злая колдунья Маринка).

Безусловно, Илья Муромец — совершенно замечательный человек. Мы знаем, он защищает Киев, освобождает Чернигов, побеждает Соловья-Разбойника сколько угодно. Есть эпизод в его так называемой эпической биографии, когда он едет в «землю Заморску, землю Латинскую» (это вариативно, просто мы должны знать, что один и тот же топоним может хорошо варьироваться в разных традициях), встречает там бабу Златыгорку и приживает от нее ребенка Сокольника. Сокольник через некоторое время вырастает, спрашивает справедливо: «Мама, а где мой папа?» Она говорит: «Ну, вот так случилось». Тут Сокольник едет на Русь и начинает драться с Ильей Муромцем. В итоге Илья его побеждает разными способами, Сокольник возвращается и убивает свою маму. Тот же эпизод для русского богатыря, который приходит к чужой жене, просто к женщине, рождает от нее бастарда и потом возвращается на родину, не сопоставим. Но мы должны понимать, что это, опять же, международный сюжет: бой отца с сыном. Неузнанные противники на разных сторонах бьются друг с другом, и в разных традициях этот сюжет существует.

Или Илья Муромец, который пьет вино в кабаке, когда на Киев нападают татары, а князь Владимир приходит к нему и униженно просит: «Илюшенька, защити». Илюшенька защищает в какой-то момент, потом снова пьет вино и просит пить вина безденежно. То есть, мы видим, что сочетание разных качеств в богатырях, оно как бы нормально для эпоса: это и международные сюжеты, это и различные стороны самого богатыря, личности, и особенности русской жизни. Но оттуда вынимаются важные патриотические черты, которые в итоге у нас формируют целостную картинку. Обычно человек после школы практически ничего не знает об эпосе, но он знает, что богатыри хорошие, добрые, защищают. А кинематограф, СМИ, вот эти последние мультики, «Three Russian Bogaturs» — совершенно замечательный, посмотрите, если будет возможность, где талантливый микс и голливудских шаблонов, и различных элементов современной массовой культуры, — они педалируют как раз эту идею. Хотя внутри былины тоже есть своя градация персонажей. Например, Илья Муромец — это такой мудрый богатырь, он все время разрешает конфликты, любые, между другими богатырями, которые возникают. Его называют еще «казак старый, седатый», он буквально воплощает мудрость. «Добрыня вежеством богат», то есть его всегда отправляют на переговоры, он очень вежливый, может договориться и лучше всех играет в шашки, в шахматы. А Алеша Попович, самый младший из богатырей, хотя в реальности кажется, что этот сюжет один из самых старших по происхождению, он осмысляется былиной как «бабий насмешник». Это такой поповский сын, «нраву хитрого», его еще называют «Алешка», при том, что уменьшительно-ласкательный суффикс в былинах — это не комильфо, и означает, что к персонажу относятся несколько уничижительно. Есть замечательный балладный сюжет про Алешу и сестру братьев Петровичей-Збродовичей. Братья посадили свою сестренку в терем, тоже стандартная история, и хвастаются тем, что она такая неприступная, недоступная. А тут Алешка говорит: «А вы подойдите к ней, киньте комок снега белого, она выйдет к вам в одних чулочках и без чоботов». И они смекают, что Алешка, в общем-то, уже пробирался к их сестренке, и не раз. Они кидают снег, она выходит, и тут они ее либо в землю закапывают, либо заставляют Алешку жениться на ней. То есть, в общем, тоже непрезентабельное поведение для персонажа. Но, тем не менее, это как бы не нужно для формирования национальной богатырскости определенных персонажей. Поэтому они и не экранизируются, и не используются для массовой культуры нерелевантно. Гораздо более релевантны патриотические нотки и пафос защиты Отечества от противников.

Действительно ли все богатыри были сильными? Можно ли сказать, что это их объединяло?

Нет, это их не объединяло, то есть наша дихотомия, разделение на «старших» и «младших», — это четкое разделение. Старшие обладают такими полумифологическими качествами, умеют оборачиваться в разных животных, сила там совершенно не нужна, либо просто они огромные по размерам, там ни о какой силе речи не идет. И младшие богатыри, какой-нибудь Илья Муромец, который действительно физически очень силен. Былина рассказывает о его детстве, о том, что он ворочал дубы, коренья руками и помогал отцу и матери расчищать пашню. То есть это богатыри новой формации, тот же самый Илья Муромец, и физическая сила там играет некоторую роль в сюжетах. Он берет тележную ось и побивает всех татар улицами и переулками, он поднимает огромный камень одной рукой и так далее. Для младших богатырей это характерно. Например, сила Добрыни уже в меньшей степени выражена — это не главное для его характеристики. Что касается силы Алеши Поповича, ее еще меньше, а у какого-нибудь Дюка Степановича вообще не говорится ни про какую силу. Дюк Степанович приезжает из Галича, либо из «Индии богатой», и хвастается тем, что у него дома все замечательно. Князь Владимир сажает его в погреб, потом идет описывать его имущество. Все. Ни о какой физической силе речи не идет. Речь идет о богатстве. И это тоже важная характеристика одного из персонажей. Чурило Пленкович, это еще один персонаж, так он роковой красавец русского эпоса. Когда он идет по Киеву, у него особые пуговки на кафтане и застежки в виде змей. Когда он расстегивает пуговку, «змеи шипят, львы на пуговке взрыкивают». Это такое метафорическое описание его красоты. И девицы, которые сидят в Киеве на втором этаже в домах и шьют, высовываются, видят рокового красавца, и в забытьи себе прокалывают иглой пальцы, выпадают из окна (вспомните Хармса), потому что он очень красивый, что тоже, в общем-то, международный сюжет. И этот Чурило Пленкович соревнуется с Дюком Степановичем в красоте. Они приходят вместе в церковь, и люди смотрят, кто из них красивее. Ни о какой физической силе здесь тоже речи не идет. Это тоже нужно понимать. Конфликты в эпосе построены не только на противопоставлении физической силы богатыря и чужого противника, это может быть и соперничество между богатырями: соперничество в силе и ловкости, соперничество в богатстве, в красоте и так далее. Если я правильно донес свою мысль, и вы меня поняли, физическая сила не присуща большинству богатырей, хотя в эпосе об этом тоже говорится и, опять же, вот эти вот детальки выбираются для того, чтобы сформировать некоторую картину.

То есть современный богатырь, которого мы знаем, от эпического отличается?

Да, современный богатырь, которого мы знаем, сильно отличается от эпического. И формированию образа способствуют, прежде всего, лубочные книжки, массовые переложения и масскульт.