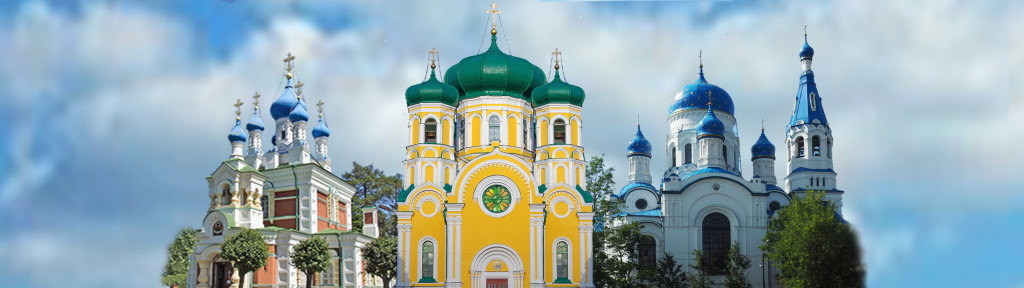

троицкий собор в гатчине

ГАТЧИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Поможем друг другу!

Сейчас наш приход переживает непростое время. Ввиду масштабной реставрации собора, службы совершаются в деревянном храме святой Марии Гатчинской. Его достройка и приспособление к нуждам прихожан требует большого труда и затрат. Просим усилить вашу молитву и материальную помощь приходу. Храни вас Господь!

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 8.30 до 20.00

Литургия совершается в 9.00 по будням и в 7.00 и 9.40 по воскресным и праздничным дням.

Рубрики

Гатчинский кафедральный собор святого апостола Павла

Интернет-книга

Гатчинские новомученики

Храмы благочиния

Свежие записи

Икона дня

Православный календарь

Прав. отрока Артемия Веркольского (1545). Прп. Гавриила Самтаврийского (1995) (Груз.).

Сщмч. Николая Любомудрова пресвитера (1918); сщмчч. Зосимы Пепенина, Иоанна Ганчева, Иоанна Речкина, Иоанна Родионова, Николая Фигурова, Леонида Никольского, Иоанна Талызина и Александра Орлова пресвитеров, Михаила Исаева и Петра Кравца диаконов и мч. Павла Бочарова (1937).

Флп., 242 зач., II, 16–23.Лк., 44 зач., IX, 23–27.Вмч.:2_Тим., 292 зач., II, 1–10.Ин., 52 зач., XV, 17 – XVI, 2.

Наши посетители

Гатчинский кафедральный собор

святого апостола Павла

Павловский собор сегодня. Фото автора

В самом центре Гатчины возвышается величественный пятиглавый собор святого апостола Павла. Он был построен по повелению императора Николая I и стал главным приходским храмом для жителей города. По замыслу императора храм должен был стать храмом-памятником основателю Гатчины императору Павлу Первому, Его супруге императрице Марии Феодоровне, великому князю Константину Павловичу и великой княжне Елене Павловне – брату и сестре императора Николая I.

Государь Император Павел Петрович

Когда собор будет уже готов, император решит увековечить память и ближайших сподвижников Павла Петровича – офицеров гатчинских войск. Для этого на колоннах внутри собора будут установлены вызолоченные бронзовые доски в кипарисовых рамах, на которых были выгравированы их имена.

Начало проектирования и возведение храма напрямую были связаны с приближавшейся 50-летней годовщиной со дня мученической кончины императора Павла. Так император Николай хотел почтить память своих усопших Августейших родителей, а также сестры и брата.

В 1845 году управляющий Царским Селом уведомил Гатчинское дворцовое управление о том, что Государь император повелел сумму, потребную на постройку в Гатчине церкви, внести в общую смету 1846 года и при составлении проекта церкви предусмотреть, чтобы проектируемый собор был по размеру средним между Царскосельским и Петергофским. Царь самолично выбрал и место для постройки собора – на естественном возвышении в начале Мало-гатчинской улицы.

Первоначально предполагалось построить вокруг собора целый комплекс правительственных зданий, но этому проекту не суждено было сбыться.

Разработать проект будущего собора было поручено городскому архитектору Р.И. Кузьмину.

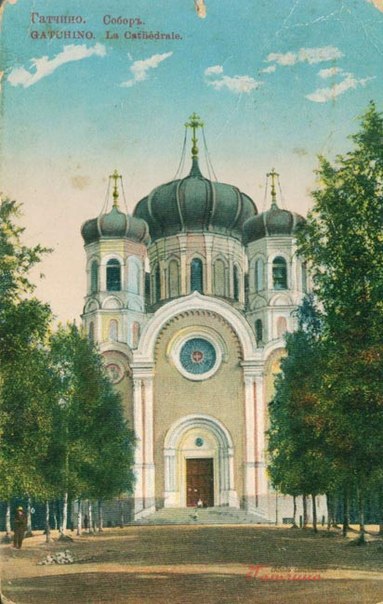

Гатчина в начале ХХ-го века. Почтовая открытка.

Есть некоторые свидетельства, указывающие на то, что к разработке проекта собора приложил руку и архитектор К. Тон. Подтверждается это и некоторыми другими обстоятельствами. Во-первых, собор строился по приказу Николая I, а Тон был его любимым архитектором. Обе церкви, которые были указаны как ориентиры для нового проекта – Царскосельская и Петергофская, были спроектированы и построены Тоном.

Композиционное построение и оформление фасадов Гатчинского собора почти полностью совпадает с приемами, использованными Тоном в целой серии Православных храмов (церковь Святой Екатерины в Царском Селе и в Петербурге, церковь Семеновского полка в Петербурге и церковь в Петергофе). Между прочим, для Царского Села Тоном было сделано два проекта церквей: один из них был осуществлен, а второй остался без исполнения. Можно предположить, что этот неосуществленный проект и послужил основой для строительства собора Святого Павла в Гатчина. Однако очевидно, что Кузьмин творчески переработал проект Тона и вел строительство.

Закладка собора состоялась 17 октября 1846 г. в присутствии Императора. А освящён собор был 29 июня 1852 г. Освящение проводилось митрополитом Никанором, настоятелем церкви Зимнего дворца, в присутствии великого князя Константина Николаевича. Главный алтарь был посвящен Апостолу Павлу, правый алтарь – святым царям Константину и Елене, а левый – равноапостольной Марии Магдалине.

Портрет строителя собора Государя Императора Николая Павловича

Кресты для пяти куполов с цепями и позолотой были изготовлены на Санкт-Петербургском гальванопластическом и литейном заводе. По личному указанию Николая I купола оставили не золочеными. Колокола в количестве 9 штук были отлиты на Валдае купцом Стуколкиным. Самый большой из них весил 296 пудов.

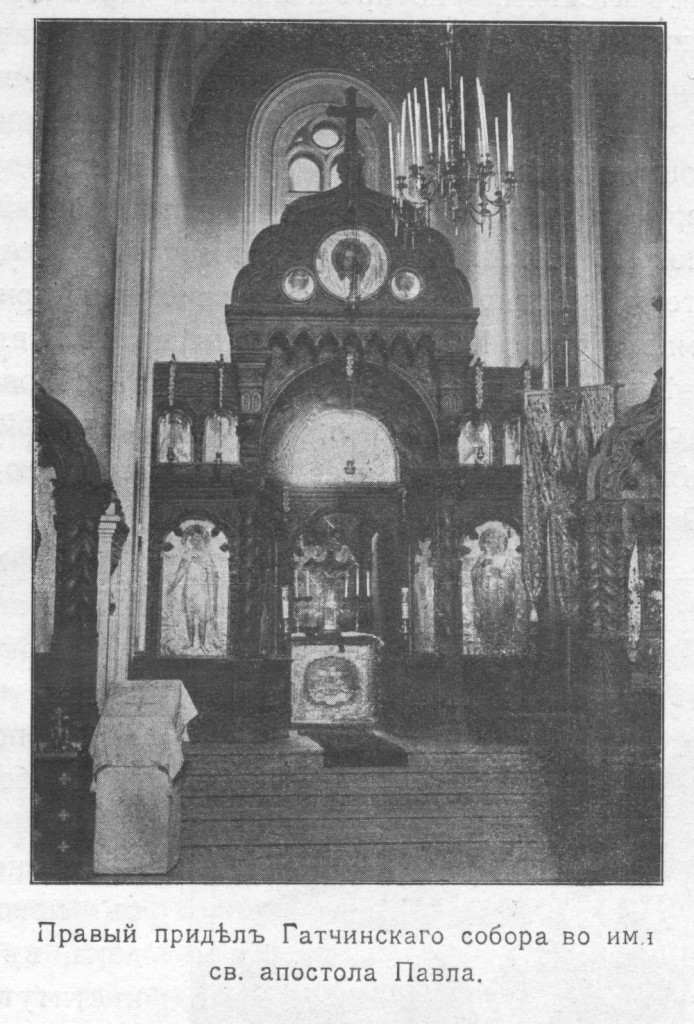

По первоначальному проекту иконостас планировалось выполнить из липы с последующей позолотой, но 23 апреля 1850 года Р. И. Кузьмин обратился к Государю с прошением о том, чтобы иконостас позволено было изготовить из кипариса, который благородно оттенит иконы, написанные на золотом фоне, и золото икон не будет сливаться с золотом иконостаса. Государь согласился с этим предложением и повелел отпустить из Государственного казначейства на устройство иконостаса восемь с половиной тысяч рублей. Иконостасы в соборе были изготовлены резчиком Скворцовым из греческого кипариса по рисунку археолога Ф. Г.Солнцева (1801-1892) двухъярусные, с резьбой и украшениями из красной фольги. Над царскими вратами и над иконами местного чина сделан резной карниз. Главный иконостас украшен витыми колоннами и завершен большим четырехконечным крестом.

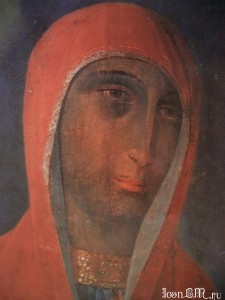

Копия Филермской иконы

После того как собор был построен, жители Гатчины обратились с просьбой к императору Николаю Павловичу, чтобы три великих святыни христианского мира – Десница Иоанна Крестителя, Филермская икона Божией Матери и Часть Древа Креста Господня, принесенные в Гатчину в 1799 году, были бы помещены в соборе для поклонения. Но Император согласился лишь на ежегодное пренесение святынь из церкви Зимнего дворца в Гатчину на две недели.У Царских врат среднего иконостаса по воле Николая I была помещена копия с Филермской иконы Божьей Матери. Копия была выполнена художником Бовиным.

В храме находилось много предметов церковного обихода, представлявших собой художественную ценность. Большая часть этих предметов была пожертвована в разное время жителями Гатчины и ее окрестностей. Среди них выделялись замечательной работой серебряные с позолотой венцы и ризы для икон правого придела, подаренные И.А. Ганнибалом.

При соборе существовало попечительство, проводившее благотворительные акции. Для окормления православных эстонцев в соборе был создан причт, состоявший из священника и псаломщика для проведения служб на эстонском языке. Позже в Гатчине близ Балтийского вокзала была построено здание эстонской православной церкви (сгорело во время войны).

В 1918 г. в крипте собора священномученик митрополит Вениамин Петроградский освятил для служения зимой единственный в мире храм в честь праздника пренесения в Гатчину Десной руки Крестителя и Предтечи Господня Иоанна.

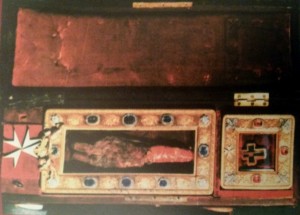

Футляр с Десницей Крестителя и частью Древа Креста Господня. Фото из архива югославских спецслужб.

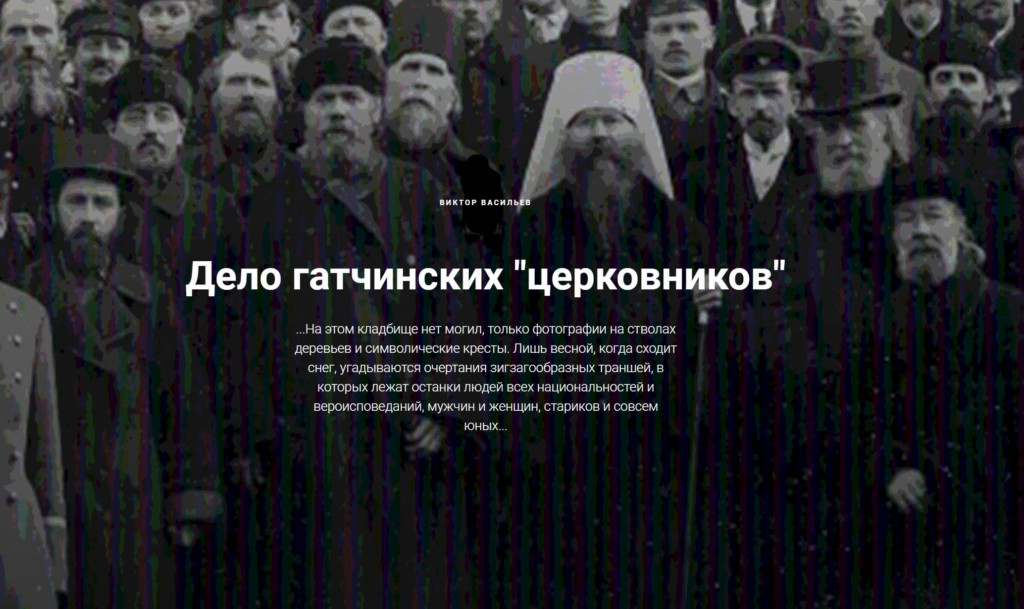

В 1938 году после ареста и расстрела гатчинских священнослужителей, среди которых были настоятель Павловского собора протоиерей Алексий Благовещенский и протоиерей Александр Калачев, храм был закрыт, имущество было конфисковано, а замечательный кипарисовый иконостас разобран. Жительница Гатчины Варвара Прозорова приобрела этот иконостас «на дрова» и сохранила до лучших времен.В 1941 году, к 24-й годовщине октябрьского переворота, власти решили превратить храм в кинотеатр. По проекту реконструкции,

Следы разрушений в храме после возобновления богослужений

В 1941 г. после захвата города немцами по ходатайству верующих в соборе была возобновлена служба. Первоначально немецкие власти предложили открыть Покровскую церковь подворья Вохоновского монастыря, но староста Г.Ф.Аникин настоял на открытии Павловского собора как главного соборного храма Гатчины. Кроме того, собор сильно пострадал и нуждался в скорейшем восстановлении, а Покровская церковь уцелела во время боевых действий.

Пасха 1942 г. в Павловском соборе. Ввиду комендантского часа, служба проходила утром.

Вот как описывали своё посещение собора в 1941 году сотрудники оперативного штаба А.Розенберга: «Прежде всего, мы находим собор, который сильно пострадал от обстрела. Так как главные двери заколочены, мы проникаем внутрь через подвал, из которого как раз выходит толпа людей. Это множество женщин с грудными детьми, которых, очевидно, крестили.

К нашему удивлению мы оказываемся в просторном, очень темном, освещенном только несколькими маленькими коптилками подвале-катакомбах, чьи низкие своды опираются на толстые колонны. На всех стенах иконы и здесь стоит несколько алтарей и скамеек с пюпитрами. Как рассказал нам священник, эта временная церковь была приведена в порядок только после захвата города. Приток населения для участия в службах, которые были запрещены в Гатчине уже многие годы, очень велик.

Старая женщина ведет нас по винтовой лестнице в собор, который выглядит жутко: здесь приступили к реконструкции здания под двухэтажный кинотеатр, колонны и стены частично уже разрушены.

Священник ничего не может сообщить нам о церковных книгах в архивах, так как он не здешний».

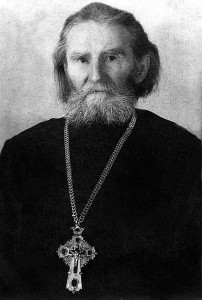

Протоиерей Федор Забелин

Протоиерей Петр Белавский

Долгое время вплоть до своей кончины в 1989 г. настоятелем собора являлся протоиерей Иоанн Кондрашов, которого сменил на этом посту ныне митрофорный протоиерей и настоятель Покровского собора г. Гатчины протоиерей Михаил Юримский, который до этого в течение 10 лет служил в Павловском соборе диаконом, а потом третьим священником.

А в апреле 2007 года состоялось обретение и пренесение святых мощей матушки Марии из С.-Петербурга в Гатчинский Павловский собор. Работами по составлению жития, прославлению святой и обретению её святых мощей также руководил благочинный храмов Гатчинского округа протоиерей Владимир Феер.

Рака святых мощей преподобномученицы Марии Гатчинской

Павловский кафедральный собор (Гатчина)

Павловский кафедральный собор основан в 1845 году, здесь покоятся мощи Марии Гатичнской. Храм находится в городе Гатчина. Принадлежит Гатчинской епархии Русской Православной Церкви, является центром Гатчинского городского благочиннического округа.

Содержание

История [ править ]

До середины XIX века приходской церковью Гатчины служила госпитальная церковь святого апостола Павла, построенная в 1823 году. Этого храма было достаточно для небольшого населения города.

С начала 1840-х годов в городе стали проводиться ежегодные военные манёвры, наметился быстрый рост его населения. А в 1845 году был утвержден новый план Гатчины, значительно расширивший её территорию. Городской доминантой должен был стать собор. В 1845 году главноуправляющий Царского Села Я. В. Захаржевский уведомил Гатчинское дворцовое управление о том, что Николай I повелел выделить сумму на строительство собора с условием, чтобы проектируемый храм был по размеру меньше Царскосельского, но больше Петергофского соборов. Место для постройки — на образовавшемся здесь естественном возвышении на Малогатчинской улице — лично выбрал сам император.

Разработкой проекта в русско-византийском (тоновском) стиле занимался Роман Иванович Кузьмин. Закладку храма совершил 17 октября 1846 год настоятель гатчинской дворцовой церкви протоиерей Александр Окин в присутствии императора. Строительство собора завершилось летом 1852 года.

29 июня того же года главный придел собора был торжественно освящён митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским Никанором (Клементьевским) в присутствии великого князя Константина Николаевича.Оба боковых придела были освящены в тот же день.

В 1891 году при соборе было построено 2-этажное каменное здание церковно-приходской школы для мальчиков и девочек, состоявшей в заведовании соборного настоятеля.

В 1895 году в Гатчине было открыто отделение Братства Пресвятой Богородицы, устроен братский хор и хор певчих при соборе.

В конце XIX века при соборе был учрежден отдельный эстонский притч из священника и псаломщика, совершавший службы на эстонском языке. В 1908 году был устроен отдельный приход с храмом.

При соборе существовало попечительство.

В 1915 году был осуществлен капитальный ремонт собора. Торжественное освящение обновленного собора 27 сентября 1915 года совершил епископ Ковенский Елевферий (Богоявленский) — родной брат настоятеля собора.

В 1920 году для служб в зимнее время в крипте собора был устроен нижний храм во имя св. Иоанна Крестителя. Он был освящён 24 октября 1920 г. митрополитом Вениамином (Казанским).

В 1922—1923 годах причт собора присоединился к обновленчеству.

Богослужения в соборе были прекращены в феврале 1938 года, в связи с арестом всех его священнослужителей, хотя официально он был закрыт по постановлению Леноблисполкома от 11 мая 1939 года. Имущество собора было конфисковано. Иконостас, разобранный на дрова, был приобретён и сохранён жительницей Гатчины прихожанкой собора Варварой Филипповной Прозоровой (1876—1957). В 1939-1940 годах в здании начали сооружать межэтажное перекрытие, при этом колонны в интерьере были вырублены от пола на половину высоты.

Осенью 1941 года после оккупации города немецкими войсками в подвальном приделе собора были возобновлены богослужения.

В 1944 году, когда Гатчина была освобождена воинами Советской Армии, соборный приход был зарегистрирован как «фактически действующий». Собор посетил митрополит Ленинградский Алексий (Симанский) и благословил начало ремонта верхнего храма. Вскоре там был устроен временный фанерный иконостас.

30 декабря 1946 года в нижнем храме, настоятелем Николо-Богоявленского морского собора Ленинграда протоиереем Павлом Тарасовым был освящён небольшой правый придел во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали». А главный придел нижнего храма во имя Иоанна Крестителя, после установки нового иконостаса, был заново торжественно освящён 31 октября 1948 года епископом Лужским Симеоном (Бычковым).

Полное восстановление собора осуществлялось позднее, в 1946—1949 годах. В результате реставрационных работ интерьеру собора почти полностью возвращен первоначальный облик. Иконостас, сохранённый В. Прозоровой, был возвращён на прежнее место. 30 октября 1949 года центральный придел собора был торжественно освящён митрополитом Ленинградским и Новгородским Григорием (Чуковым).

12 июля 1952 года собор торжественно праздновал свое 100-летие. Божественную литургию и благодарственный молебен в соборе совершали митрополит Григорий и епископ Таллинский Роман (Танг). 13 июля епископ Роман торжественно освятил восстановленный правый придел во имя святых Константина и Елены.

Восстановленный левый придел св. Марии Магдалины был торжественно освящён 25 октября 1956 года епископом Старорусским Сергием (Голубцовым).

В 1979 году в соборе повешены новые паникадила: большое, трехъярусное в главном нефе и два малых, двухъярусных — в боковых.

12 июля 1977 года собор отметил свое 125-летие. К этой годовщине был произведен внешний и внутренний ремонт здания. Божественную литургию в юбилейный храмовый день совершал епископ Тихвинский Мелитон (Соловьев).

Архитектура и внутренне убранство [ править ]

Собор сохранился до настоящего времени практически без изменений.

Собор — пятиглавый, каменный. Кубическое здание храма стоит на высокой подклети, полукруглая абсида с востока и выступ центральной части западной стены делают его крестообразным в плане. Каждый фасад собора членится сдвоенными пилястрами на три части, средняя из которых почти вдвое шире боковых. Все членения завершены килевидными закомарами. Полуциркульный перспективный портал главного входа с окном-розой. Такие же розы украшают южный и северный фасады.

В тимпанах закомар размещены круглые ниши с горельефными изображениями святых: Петра и Павла, Константина и Елены, Николая Чудотворца и Марии Магдалины. Наружная лепка производилась Т. Дылевым.

Центральный купол — двенадцатигранный с шестью окнами, раскрыт в храме. Боковые купола меньше по размеру, восьмигранные с четырьмя открытыми окнами; имеют декоративный характер. Два из них являются звонницами. Кресты для куполов с цепями и позолотой были изготовлены на Санкт-Петербургском гальванопластическом и литейном заводе. По личному указанию Николая I купола оставили не золочеными.

Колокола в количестве 9 штук были отлиты на Валдае купцом Стуколкиным. Самый большой из них весил 296 пудов.

Главный престол собора освящён во имя Святого апостола Павла, правый придел — во имя Святых Константина и Елены, левый придел — во имя Марии Магдалины.

Главный и поперечный нефы собора значительно шире и выше угловых компартиментов. Ветви центрального креста украшены большими коринфскими колоннами, спаренными у подкупольных пилонов. Стены собора светло-зеленые. Над притвором устроены хоры, расположенные на большой высоте. Солея поднята на пять ступеней, перед главным иконостасом она значительно шире, чем в приделах.

Иконостасы в соборе были изготовлены по рисунку археолога Ф. Г. Солнцева резчиком Скворцовым из греческого кипариса. Иконостасы были выполнены двухъярусные, с резьбой и украшениями из красной фольги. Над царскими вратами и над иконами местного чина сделан резной карниз. В главном алтаре в два яруса расположились иконы святых-покровителей членов императорской фамилии. Все иконы живописные были написаны художником П. М. Шамшиным. У царских врат среднего иконостаса, по воле Николая I, помещена копия с иконы Филермской Божьей Матери, находившейся в церкви Зимнего дворца (художник Бовин). Остальные иконы иконостаса были написаны Ф. А. Бруни, М. И. Скотти, Ф. С. Завьяловым, В. А. Серебряковым, А. Ф. Перницем. Исторические образа иконостаса были утрачены, и, после возобновления служб в храме, были написаны новые.

Ф. С. Завьяловым выполнена также стенная живопись — Спаситель Благословляющий в главном алтаре над престолом, два ангела и апостолы Петр и Павел по обеим сторонам от алтаря, в нишах клиросов — Иоанн Предтеча и пророк Моисей. В куполе — двенадцать пророков и четыре евангелиста работы П. М. Шамшина.

На стенах собора, ближе к выходу, в кипарисовых рамах висели вызолоченные доски, на которых были начертаны названия полков, служивших в Гатчине при Павле и из которых впоследствии был сформирован лейб-гвардии Егерский полк (в 1856—1871 годах — лейб-гвардии Гатчинский полк).

Традиции [ править ]

После войны настоятелем собора протоиереем Петром Белавским было воссстановлено ежегодное торжественное празднование Дня пренесения мальтийскийх святынь в Гатчину (12/25 октября). Накануне служилось всенощное бдение. Изображения мальтийских святынь полагались на середине храма. На праздничной утрени, после пения полиелея, священнослужители и прихожане под звон колоколов следовали крестным ходом со святынями из верхнего храма в нижний. Во время шествия пели особое величание: «Величаем тя, Крестителю Спасов Иоанне, и почитаем вси честныя твоея руки пренесение». В нижнем храме заканчивалось бдение, там же обычно служили и раннюю литургию в сам день праздника. Поздняя литургия совершалась архиерейским чином в верхнем храме. А затем ежедневно в течение месяца, до дня отдания праздника, у изображений мальтийских святынь пелись молебны.

.jpg/300px-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0).jpg)

.jpg/300px-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0).jpg)