троя пять тысяч лет реальности и мифа

Троя: пять тысяч лет реальности и мифа

Олег Ивик

М.: Ломоносовъ, 2017, 328 с., пер., формат 140х210 мм

О Трое написано множество книг, но почти все они посвящены Трое Гомера. Описываемые ими события укладываются в жизнь одного-двух поколений. А ведь история Илиона насчитывает тысячи лет! Не будь Троянской войны, этот интереснейший город все равно привлекал бы внимание и археологов, и историков, и туристов. И тогда события рубежа тринадцатого – двенадцатого веков до н.э. не заслонили бы собой все остальные тысячелетия.

В покрытой непроходимыми лесами Центральной и Северной Европе не был построен еще ни один город, а мощные стены «высокотвердынной» Трои уже высились над берегами Геллеспонта. Мы называем Рим Вечным городом, но он моложе Трои на две с лишним тысячи лет и был основан потомками людей, бежавших из Илиона в те дни, когда самый блистательный его период завершился.

Отгремела Троянская война, но жизнь в городе возродилась. Здесь греки основали одну из своих многочисленных колоний. Сюда приезжали Ксеркс и Александр Великий, здесь бывали римские императоры.

В этом городе сплавились воедино миф и реальность. И как миф не знает полутонов, так и здесь все было самым-самым. Самая знаменитая в истории человечества война вспыхнула здесь ради самой прекрасной женщины Ойкумены. Здесь сражались храбрейшие воины, воспетые величайшим поэтом человечества. Открыл Трою самый романтический, самый спорный, самый скандально знаменитый археолог мира. И сегодня здесь проводятся самые, наверное, интересные и популярные в мире раскопки.

Рассказать мифологическую и реальную историю этого потрясающего воображение города – со дня его основания и по сегодняшний день – такую задачу поставили перед собой авторы этой книги.

Оглавление

Глава 2. От Тевкра до Лаомедонта

Глава 1. Место, избранное коровой

По холмам Малой Азии брела пятнистая корова, а за ней следовали молодой воин по имени Ил и толпа юношей и девушек. Шли они из Фригии – местности, расположенной на северо-западе полуострова, в некотором отдалении от омывающих его морей, – в сторону Эгейского моря. Неизвестно, сколько времени длился их путь. Люди ждали, когда же корова ляжет на землю, – лишь тогда их странствие должно было завершиться. Дело в том, что Ил, ставший победителем в спортивных состязаниях, получил от фригийского царя награду – пятьдесят юношей, столько же девушек и пеструю корову. Причем корова имела особый статус: оракул повелел основать город в том месте, где усталое животное ляжет отдохнуть.

Наконец корова поднялась на холм, стоявший невдалеке от места, где Геллеспонт (современные Дарданеллы) впадал в Эгейское море. Здесь она улеглась на землю. А люди, принеся жертвы богам, взялись за строительство городской стены. Новый город они назвали Илион в честь своего предводителя Ила… 1) А поскольку вся местность вокруг города давно уже называлась Троадой по имени одного из предков Ила, царя Троя (Троса), то и город получил второе название – Троя.

Так описано основание Илиона в «Мифологической библиотеке» Аполлодора – книге, созданной незадолго до рубежа эр 2) и пересказывающей вкратце почти всю греческую мифологию.

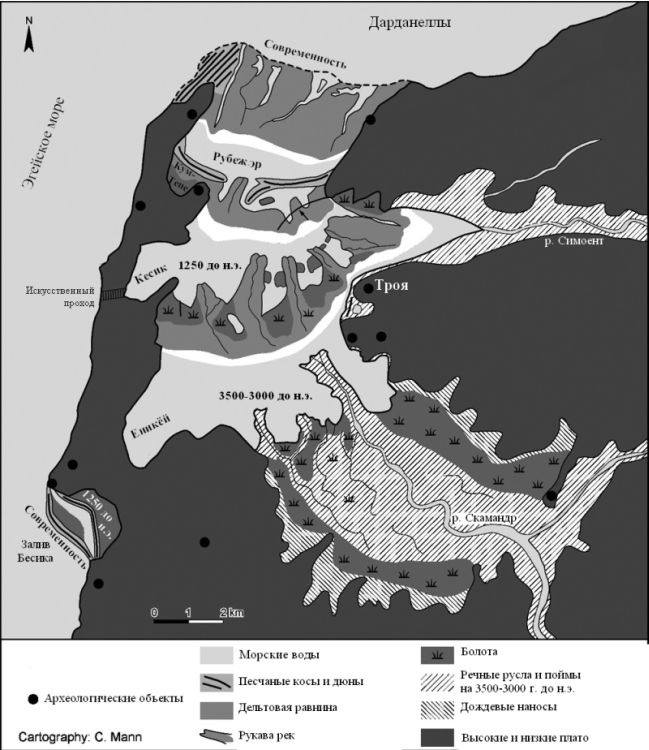

Реки эти несли к морю огромное количество наносов, а уровень моря в свою очередь падал, в результате Троянский залив мелел, а южный берег его непрерывно и быстро сдвигался на север. Шесть тысяч лет назад (в дни максимального подъема вод Геллеспонта), еще до основания города, залив вдавался в материк примерно на 17 километров, омывая Гиссарлыкский холм с трех сторон. Но когда всего лишь через тысячу лет на месте будущей Трои, по сведениям археологов, возникло первое поселение, оно стояло на берегу залива, воды которого омывали город только с севера, а по некоторым реконструкциям – с севера и с запада. Троянский залив был очень мелким и не пригодным для судоходства 13) – это давало возможность горожанам ловить рыбу и собирать моллюсков практически не отходя от дома, но предохраняло город от нападения с моря. С запада к городу примыкала разветвленная болотистая дельта Скамандра, с северо-востока – менее разветвленная, но тоже болотистая дельта Симоента. Таким образом, город был прекрасно защищен уже одним свои положением на местности (спасибо знаменитой корове!).

Сегодня залива, в который впадали эти реки, практически не существует – он превратился в часть Троянской равнины, – а Скамандр совсем обмелел, что и неудивительно: ведь его воды, как и воды его собратьев по равнине, отведены во множество ирригационных каналов.

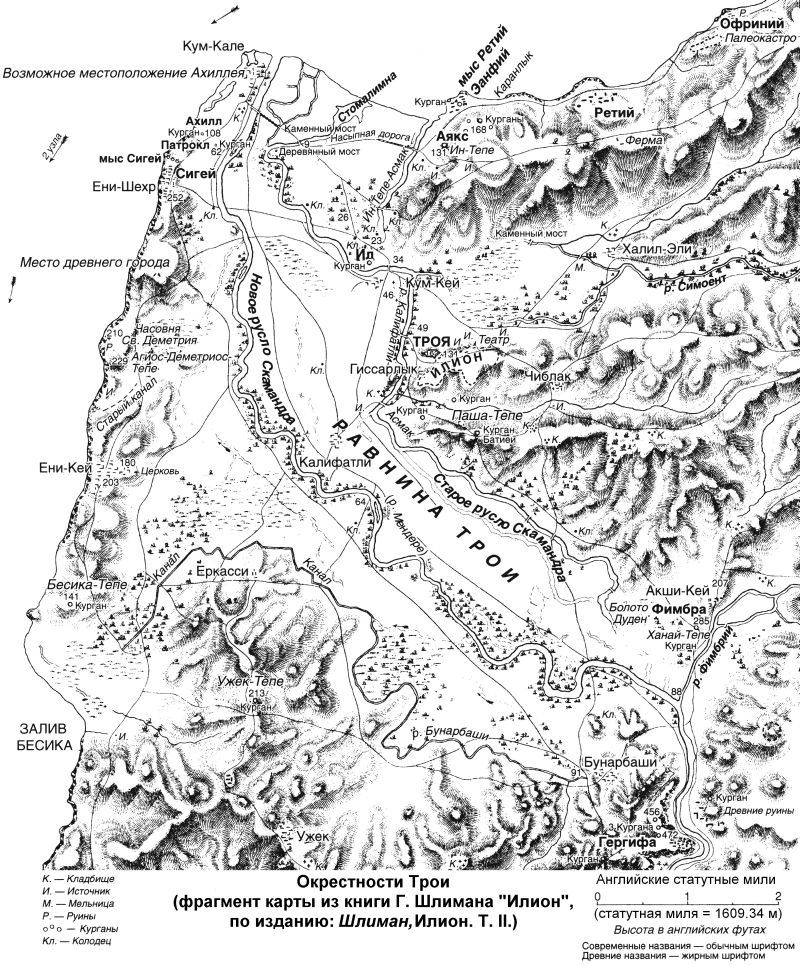

Бунарбаши вместе с двумя своими более крупными собратьями всегда впадал в залив Скамандра. На карте Шлимана большая часть его вод, заключенных в канал, отведена на равнину возле залива Бесика (Beşik Bay, на карте Шлимана «Bashika или Besika») – залива Эгейского моря, которое омывает Троаду с запада, – но это был весьма короткий эпизод из жизни ручья – в наши дни он, хотя и отдает свои, и без того скудные, воды в несколько оросительных каналов, но основное его русло впадает в Дарданеллы.

Гидрологическая история Троянской равнины.

На основе карты, опубликованной в: Bruckner et al. Holocene delta.

Глава 3. Археологические слои Трои

Троя IV. 2200 (?) –1900.

Троя VI. 1740–1150.

Троя VIa–VIh. 1740–1300.

Троя VIi(=VIIa). 1300–1190/1180.

Троя VIj(=VIIb1). 1190/1180–1150.

Троя VIIb2-VIIb3. 1150–950.

Троя VIII. 720/700–85 до н.э.

Глава 4. Троя I–V глазами археологов

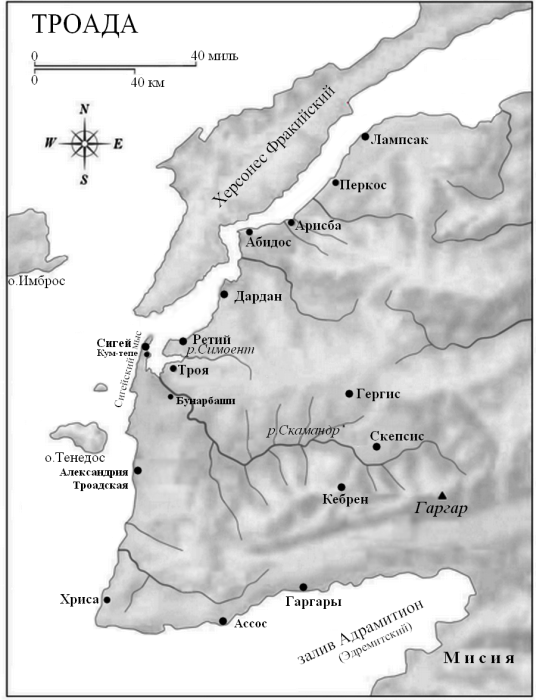

Троада. Очертания Троянского залива соответствуют эпохе Трои-I.

На основе карты, опубликованной в: Strauss. The Trojan War. С. XXV.

Сгорел не весь город – к этому времени возле крепости уже начинал формироваться так называемый «Нижний город», расположенный под холмом, – здесь таких сильных разрушений не произошло. Но цитадель выгорела полностью, дома рассыпались, и погорельцы разровняли территорию. На более чем четырехметровом культурном слое Трои-I они воздвигли новый «Верхний» город. В поперечнике он достигал 100–110 метров. Вокруг города тянулась оборонительная стена; ее трехметровый каменный цоколь был четырех метров толщиной у земли и около 2,7 м по верху, на нем возвышалась такой же высоты стена из сырцового кирпича и бревен. Вся эта конструкция была оштукатурена снизу доверху. Местами стену укрепляли небольшие башни.

Приморская Троянская культура – «Maritime Troy culture»

Приморская Троянская культура охватывает первые три периода существования Трои – с начала 3-го тысячелетия по 2200 год (по хронологии Корфманна). Географически к ней относились: оба берега Геллеспонта; все побережье Мраморного моря; северные (включая полуостров Халкидики), восточные и западные берега Эгейского моря; все острова, лежащие между всеми указанными берегами (кроме большей части острова Эвбея). На юге Малой Азии границами этой культуры были остров Хиос и лежащий напротив него берег; на юге материковой Греции – полуостров Пелион. Люди, которых относят к Приморской Троянской культуре, жили на береговой полосе, простиравшейся примерно на 50–70 километров от моря, и лишь в материковой Греции эта культура ограничивалась узкой полоской в 10–20 километров.

Глава 5. В преддверии Троянской войны

Лаомедонт сын Ила родился примерно на рубеже XIV и XIII веков. Год его рождения очень приблизительно можно определить по биографии его сына Приама. Приам погиб в день взятия Трои. О том, когда, с точки зрения античных авторов и современных специалистов, пал «священный» Илион, мы подробно поговорим в главе «Была ли Троянская война». Пока же примем датировку Корфманна (тем более, что она примерно совпадает с античной традицией) – 1190/1180 год до н.э. Приаму тогда было, вероятно, за семьдесят: он дряхл и уже не участвует в битвах, но некоторые его дети еще очень молоды (например, Полидор, который настолько юн, что отец «ни за что не пускал его в битву» 47) ). Значит, Приам родился примерно в 1260 году до н.э. Неизвестно, каким по счету сыном Лаомедонта был Приам (к этому вопросу мы еще вернемся). Если принять, что Лаомедонт стал отцом Приама в возрасте от 20 до 60 лет, то сам Лаомедонт мог родиться в промежутке от 1320 до 1280 года. На троянский трон он взошел, вероятно, в первой половине XIII века.

Ужели не помнишь,

Сколько с тобою мы бед претерпели вокруг Илиона, –

Мы лишь одни из бессмертных, когда, по приказу Зевеса,

К наглому Лаомедонту на год поступили на службу

С договоренною платой. И стал он давать приказанья.

Я для троянцев в то время вкруг города стену построил,

Чтоб неприступен он был, – широкую, крепкую стену.

Медленноногих коров ты пас, Аполлон, криворогих

В горных долинах богатой ущельями Иды лесистой.

Но когда срок договора подошел к концу, «наглый» Лаомедонт отказался расплатиться с работниками. Посейдон с возмущением рассказывал:

Стена, возведенная обманутыми богами вокруг Трои, – это и есть стена Трои-VI, которую в течение десяти лет штурмовали ахейцы. Если верить Гомеру, ее строил один лишь Посейдон. Действительно Посейдон славился как искусный строитель (известно, что именно он соорудил медную дверь в стене, а возможно, и всю стену, ограждающую Тартар 57) ; он же, по сообщению Диодора, «занялся впервые морскими трудами и создал корабли» 58) ). Что же касается Аполлона, у него не было строительного опыта, и Лаомедонт вполне обоснованно отправил его пасти коров. Впрочем, некоторые авторы, например, Аполлодор, считают, что стену возводили оба бога.

Глава 6. Троя-VI

Отдельно стоит сказать о слое VIi, который археологи выделяют внутри Шестого слоя, и о соответствующем ему периоде жизни Трои – 1300–1190/1180 гг. до н.э. Этот слой привлекает к себе больше всего внимания – ведь именно его связывают с Троянской войной. Период VIi – это время, непосредственно предшествовавшее войне, и сама десятилетняя война, завершившаяся разгромом города. Раньше он носил номер VIIa, и по сей день можно встретить статьи, в которых его, по старой памяти, так и называют. Тем не менее, Корфманн уверенно отнес этот период к Шестому городу – ведь никакого ни временнóго, ни культурного разрыва между ним и предыдущим периодом VIh не существовало.

Еще один слой, VIIb1 по Блегену, Корфманн тоже отнес к Шестому городу – этот слой оставили местные жители, уцелевшие в войне и поселившиеся на развалинах разрушенного ахейцами Илиона. Корфманн назвал его VIj. Соответствующий ему период продолжался совсем недолго – лет тридцать-сорок. Говорить о нем мы будем еще не скоро, после того, как закончим разговор о Троянской войне. А пока что упоминаем этот короткий и печальный период жизни Илиона, потому что формально он относится к Шестому городу, и без него глава о Трое-VI будет неполной.

Все это наводит на мысль о проблемах, которые, если верить греческим мифам, сопровождали конец правления Лаомедонта. Напомним, что сначала царь вызвал гнев Посейдона, отказавшись расплатиться с ним. Правда, согласно мифографам, Посейдон наслал на город лишь наводнение и чудовище. Но не будем забывать, что Посейдон носил прозвище «Широкомощный Земли колебатель» 65) и ведал не только морями, но и землетрясениями. Очень может быть, что его гнев не ограничился вызовом «кита».

А военному вторжению соответствует взятие города Гераклом. Напомним, что Геракл не оставил в Илионе своих людей – после ухода героя и его армии город вновь заселили оставшиеся в живых троянцы. Даже царская династия сохранилась – поменялся лишь сам царь: скупого обманщика Лаомедонта сменил правдолюбец Приам. В полном соответствии с этим археологи сообщают, что после землетрясения и вражеского нашествия город был восстановлен его прежними жителями, сохранившими старые традиции. Так в Трое начался самый знаменитый период его существования – VIi.

Вероятно, Троя и вправду была переполнена беженцами. Жители Троады готовились к войне и осаде столицы – готовились заранее и очень серьезно. Все, кто мог, перебрались под защиту надежных стен цитадели. Земледельцы и пастухи, жившие в окрестностях, обеспечили себя убежищем хотя бы в стенах посада.

Интересно, что в это время, возможно, именно в связи с появлением множества «понаехавших», в городе появилась первая пекарня-столовая. Справа от южных ворот археологи обнаружили здание, явно приспособленное для промышленной выпечки хлеба. Здесь хранились запасы зерна, стояла стационарная зернотерка, под которой была сделана яма для муки, имелись очаг и две печи. Была в «столовой» даже мойка для мытья посуды – нечто вроде раковины, обложенной камнями и имевшей слив, выходящий на улицу. Эта «столовая» была первым, что видели люди, входившие в город, – место было удачным, и торговля, надо полагать, шла бойко. Единственное, что непонятно, – чем расплачивались обедающие. Денег тогда не существовало, вероятно, лепешки и пирожки обменивались на какие-то мелкие изделия или продукты сельского хозяйства.

Глава 7. Союзники и враги Шестого города

Вилуса, по крайней мере с начала XIII века и почти до его конца, находилась в определенной зависимости от Хаттусы. Цари Вилусы были союзниками хеттов, а иногда их вассалами и даже ставленниками.

Достиг его величество города Кадеш, и

вот прибыл жалкий поверженный враг хеттский

и с ним все страны чужеземные вплоть до моря:

вся страна хеттов целиком, Нахарина также, Арцава,

дарданцы, кешкеш, Маса.

Битва, если верить египетскому поэту, завершилась, едва начавшись. Правда, «войско и колесничие его величества пришли в смятение», но фараон справился сам. Он «врезался в гущу врагов поверженных хеттских» и «стрелял правой рукою, а левой – захватывал в плен» и «поверг их в воду, как крокодилов». Хетты в страхе отступили, их царь призвал к себе союзных правителей, в том числе «правителя дарданцев», но было поздно. «И когда озарилась земля Кадеш, не знали, куда ступить от множества мертвых тел!».

Разбитый хеттский царь отступил и отправил Рамсесу письмо, в котором умолял пощадить его. Фараон милостливо согласился заключить мирный договор и отправился обратно в Египет, причем «и боги и богини оберегали тело его, повергнув под стопы его все страны, распростертые в страхе».

Такова версия придворного египетского поэта. На самом деле ход и результаты битвы при Кадеше были несколько иными. В конечном итоге Рамсес вернулся в Египет, и хетты удержали власть над Сирией. Один из ведущих хеттологов, британский историк О. Герни пишет: «. Не подлежит сомнению, что битва при Кадеше окончилась решительной победой хеттов». В какой-то мере это была и победа дарданцев.

Хеттский враг не оставил серебра в стране своей, он забрал все ее достояние

Глава 8. Начало Троянской войны

Глава 9. Десятый год войны

Следующим союзником, пришедшим на помощь троянцем, был племянник Приама Мемнон – сын богини-зари Эос и похищенного ею троянца Тифона. Он появился в Илионе, «собравши огромное войско всех чернокожих племен, в Эфиопии дальней живущих». Но и его сразила рука Ахиллеса.

Вскрикнула Эос тогда, в пелену облаков завернувшись.

Сумрак всю землю окутал; а быстрые ветры, послушны

матери скорбной приказу, дорогу к равнине Приама

в тот же момент одолели и мертвое обняли тело.

Подняли сына Зари, понесли сквозь эфир лучезарный.

Интересно, что эфиопы – подданные Мемнона – тоже унеслись вслед за ним. За этой картиной наблюдали как защитники Трои, так и ахейцы, – «все с изумленьем взирали, как войско подле царя исчезало». Впрочем, Мемнон, как и его соратники, унеслись не слишком далеко – к берегам протекающей в Троаде реки Эсеп (Эсип). Здесь нимфы – дочери Эсепа – воздвигли над павшим героем могильный холм и «густыми его окружили лесами».

Глава 10. Падение Илиона

С башни высокой затем аргивяне на землю швырнули

Астианакта, лишивши дыхания жизни младенца,

что из объятий безжалостно вырвали матери бедной

в гневе на Гектора сильном, при жизни ахейскому войску

столько вреда причинившего. Семя его ненавидя,

малое чадо они со стены неприступной низвергли. 91)

Глава 11. Исход

Не вполне понятны мотивы, которые побудили этих людей оставить родные места. Если верить Дионисию, беглецы пустились в путь «на следующий же год после падения Трои около времени осеннего равноденствия». Впрочем, даже если Дионисий ошибся в сроках, корабли так или иначе строятся не за один день, и флотилия Энея вышла в море тогда, когда на родине ни троянцам, ни дарданцам уже ничто не угрожало – к этому времени, если верить Гомеру, ахейцы давно оставили Троаду.

Так или иначе, Эней и его спутники пустились в плавание.

Надо сказать, что не одни только римляне хотели возвести свой род к Дардану и считаться потомками Зевса и Электры. Во множестве средневековых хроник предлагаются самые фантастические варианты расселения троянцев по миру. Комментировать эти тексты, пожалуй, избыточно – они говорят сами за себя. Поэтому авторы настоящей книги предлагают лишь несколько цитат.

Некто Ненний – священник, живший в VIII веке в Уэльсе – решил, по его собственному, сообщению, «записать некоторые известия, каковыми пренебрегла косность народа Британии, ибо не обладая никаким опытом в этом, ученые мужи нашего острова не оставили в своих книгах ни малейшего упоминания о происходившем на нем». Ненний счел свои долгом восполнить этот досадный пробел в истории острова и сообщил следующее:

Вот родословная этого ненавистного Бритта, к которому мы, бритты, восходим, сколько бы скотты, коим происхождение их неизвестно, ни утверждали, будто он их прародитель. Итак, Бритт был сыном Сильвия, сына Аскания, сына Энея, сына Анхиза, сына Капена, сына Асарака, сына Троса, сына Эрехтония, сына Дардана, сына Юпитера из рода Хама, который был проклят отцом своим Ноем, так как взирал на него и смеялся над ним. (. )

Глава 12. Была ли Троянская война

Для того, чтобы окончательно убедиться в том, что реальная война, которой завершился археологический период Троя-VIi, и война, которую античные авторы называют Троянской, – это одно и то же событие, обратимся к их датировкам. Как мы уже говорили, Корфманн датирует конец периода VIi примерно 1190/1180 годами. Эта дата получена с учетом радиоуглеродных исследований, и маловероятно, чтобы ее когда-нибудь пришлось сильно пересматривать.

Итак, реальная Троя (город на Гиссарлыке) была разрушена примерно в 1990 году до н.э. А теперь обратимся к свидетельствам античных авторов.

Согласно знаменитому ученому Эратосфену, возглавившему в III веке до н.э. Александрийскую библиотеку и считающемуся основателем научной хронологии, Троя пала в 1184/1183 году. «Хронография» Эратосфена не сохранилась, но некоторые сведения из нее дошли в пересказе других авторов. Климент Александрийский, живший четырьмя веками позднее, писал: «Летоисчисление же Эратосфена такое: со времени взятия Трои до прихода Гераклидов – 80 лет; со прихода Гераклидов до образования Ионии – 60 лет (1044/1043); с образования Ионии до правления Ликурга – 159 лет (885/884); от начала его правления до 1-го года 1-й Олимпиады – 108 лет. » 102)

Именно отсюда, вероятно, и вытекают цифры, с помощью которых античные авторы пытались определить дату падения Трои. Геракл погиб незадолго до начала Троянской войны, Гилл в это время был юношей. Его походы на Пелопоннес, вероятно, пришлись на период, предшествовавший войне, которая длилась около двадцати лет (военные действия непосредственно у стен Трои продолжались около десяти лет, но ахейцы очень долго собирались). Таким образом, античные авторы датировали окончательную победу дорийцев восьмидесятым годом после завершения войны. Этот срок (20 лет войны плюс 80 лет) соответствовал и договоренности о столетнем мире, и оракулу о «третьем плоде» – три поколения составляют около ста лет.

Следующим базовым событием, на которое опирается Эратосфен (да и другие античные хронографы), было основание греками колоний в Ионии. Эратосфен считает, что это произошло еще через 60 лет (скорее всего, счет тоже шел на поколения).

Как именно рассчитывал Эратосфен время, прошедшее до установления законов знаменитого спартанского правителя Ликурга (159 лет), а затем до первой Олимпиады (108 лет), авторам настоящей книги не известно, но у него могли быть для этого достаточно веские основания. Некоторые храмы вели списки жрецов, восходившие к глубокой древности. Например, в Аргосе велись списки жриц Геры с числом лет их служения (они доходили по крайней мере до XIII века до н.э. 110) ), в Лакедемоне (Спарте) существовали списки царей с указанием сроков их правления. Такого рода документы могли служить ориентиром. Ну а начиная с первой Олимпиады греки вели уже постоянные записи с именами победителей, и с этого времени можно говорить о более или менее систематической хронологии. Теперь любое событие, о котором упоминали древние историки, получало четкую привязку, например: «в 3-й год 79-й Олимпиады…» (Олимпиадами назывались не только собственно игры, но и четырехлетние промежутки между ними).

Итак, вернемся к формуле Эратосфена. Начало правления Ликурга отстоит от 1-го года 1-й Олимпиады (777/776) на 108 лет. Значит, оно приходится на 885/884 год. Следовательно, Иония, основанная за 159 лет до этого, была образована в 1044/1043 году. Это событие отстоит на 60 лет от прихода Гераклидов – значит, потомки Геракла вернулись в Грецию в 1104/1103 году. А вернулись они через 80 лет после падения Трои. В результате получаем, что Троя пала в 1184/1183 году до н.э. Вывод Эратосфена с поразительной точностью совпадает с данными археологии.

Примерно так же, как и Эратосфен, датирует Троянскую войну Диодор Сицилийский в своей «Всемирной истории». Он пишет: «Что касается общей хронологии, принятой в этом сочинении, то мы не старались точно зафиксировать события перед Троянской войной, потому что в отношении их не располагали никакой достоверной хронологической таблицей, а с Троянской войны в соответствии с Аполлодором из Афин мы определяем 80 лет до возвращения Гераклидов, а от этого возвращения до первой олимпиады прошло 328 лет, определяя время по лакедемонским царям…» 111) Таким образом, согласно Аполлодору Афинскому, Троянская война завершилась в 1184 году, что полностью соответствует данным Эратосфена.

Подобную работу (но менее объемную), по совмещению библейской и античной хронологии провел основатель средневекового энциклопедизма Исидор Севильский, который, в числе прочего, сообщил время рождения Афины (около 3434 года от сотворения мира, или 1763 г. до н.э.) и начало правления Приама в Трое (между 1239 и 1216 гг. до н.э.). Троя, по Исидору, пала в 1178 году до н.э. 115)

Если отбросить датировку Тимея, то остальные, претендующие на бóльшую точность, сведения выглядят так:

Троя пять тысяч лет реальности и мифа

Иллюстрации Ирины Тибиловой

© ООО «Издательство „Ломоносовъ“», 2017

Глава 1 Место, избранное коровой

По холмам Малой Азии брела пятнистая корова, а за ней следовали молодой воин по имени Ил и толпа юношей и девушек. Шли они из Фригии — местности, расположенной на северо-западе полуострова, в некотором отдалении от омывающих его морей, — в сторону Эгейского моря. Неизвестно, сколько времени длился их путь. Люди ждали, когда же корова ляжет на землю, — лишь тогда их странствие должно было завершиться… Дело в том, что Ил, ставший победителем в спортивных состязаниях, получил от фригийского царя награду — пятьдесят юношей, столько же девушек и пеструю корову. Причем корова имела особый статус: оракул повелел основать город в том месте, где усталое животное ляжет отдохнуть.

Наконец корова поднялась на холм, стоявший невдалеке от места, где Геллеспонт (современные Дарданеллы) впадал в Эгейское море. Здесь она улеглась на землю. А люди, принеся жертвы богам, взялись за строительство городской стены. Новый город они назвали Илион в честь своего предводителя Ила… <1>А поскольку вся местность вокруг города давно уже называлась Троадой по имени одного из предков Ила, царя Троя (Троса), то и город получил второе название — Троя.

Так описано основание Илиона в «Мифологической библиотеке» Аполлодора — книге, созданной незадолго до рубежа эр [1] и пересказывающей вкратце почти всю греческую мифологию.

Мы не знаем, сколько лет царствовал Ил, но его сын Лаомедонт, рожденный уже в Илионе, прожил долгую жизнь — когда он погиб, у него было несколько взрослых сыновей. А Приам, сын Лаомедонта, еще в юности унаследовавший власть над Илионом, дожил до глубокой старости и погиб в последний день Троянской войны. Ил и два его преемника правили городом, во всяком случае, не меньше ста лет, а возможно, и значительно дольше. Троя пала на рубеже XIII–XII веков до н. э., и значит, история с коровой могла случиться примерно во второй половине или в конце XIV века (отметим попутно, что по археологическим данным Илион был основан значительно раньше, но пока что мы говорим о мифологии)…

Итак, место для строительства нового города было определено. Мысль предоставить этот выбор немудреному копытному животному не столь безосновательна, как это может показаться на первый взгляд. Коровы, как правило, ложатся на землю только там, где они чувствуют себя в безопасности. И в данном случае инстинкт корову не подвел — место оказалось исключительно удачным.

Отметим кстати, что корова, которой жители Илиона были обязаны своим благополучием, никаких выгод из этой истории, вероятно, не извлекла. Авторов настоящей книги заинтересовала ее судьба (авторов — потому что под псевдонимом Олег Ивик пишут сразу два человека: Ольга Колобова и Валерий Иванов), и они даже провели некоторые разыскания на сей счет, но выяснилось, что мифографы о ней умалчивают. И поскольку священным животным корову не объявили и храма ей не посвятили (по крайней мере, никаких сведений об этом нет), остается только думать, что основательницу города принесли в жертву кому-то из богов, как это обычно делали с особо выдающимися животными герои греческих мифов.

Но отвлечемся от печальной судьбы коровы и обратимся к географии избранного ею места. И прежде всего разъясним некоторые географические названия и договоримся о правилах их употребления. Вопрос этот не праздный и не простой. Древние и современные авторы по-разному именовали одни и те же реки, моря, горы и города. Далеко не всегда мы можем однозначно соотнести старые и новые названия. Не говоря уже о том, что заливы высыхают, города разрушаются, народы переселяются, а реки прокладывают новые русла, и вопрос об идентификации иногда попросту не имеет смысла.

Авторы настоящей книги и сами не раз задавались вопросом о том, какое название лучше употребить в том или ином случае. Вопрос этот тем более деликатный, что моря, реки и горы вокруг Трои были не только местами действия мифологических сюжетов, но и их активными участниками: некоторые из них вступали в браки, рожали детей, бились с врагами и предавались прочим совершенно нетипичным для географических объектов занятиям… В конце концов было решено довериться здравому смыслу и в каждом конкретном случае брать то название, которое именно здесь представляется наиболее адекватным… Итак, познакомимся вкратце с основными понятиями и действующими лицами троянской географии.