церковь спаса нерукотворного образа в иркутске

Храм во имя Спаса Нерукотворного Образа

Вы здесь

Новости ogirk.ru

Оглавление

«Храм во. » в новостях:

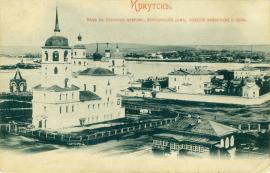

Спасская церковь (храм во имя Спаса Нерукотворного Образа) — второе каменное здание Иркутска, расположено в историческом центре города. До строительства каменной церкви была деревянная Спасская церковь. Она была построена в 1672 и располагалась в центре Иркутского острога. После Октябрьской революции церковь была закрыта, но здание сохранилось. В 1970-1980 оно было отреставрировано. С 1982 в Спасской церкви находится выставочный отдел Иркутского областного краеведческого музея.

Исторические сведения

В Иркутском остроге в первое десятилетие его существования не было настоящего храма. В 1672 г. казаки с боярским сыном Иваном Максимовым во главе и посадские люди выстроили первый деревянный храм «во имя Нерукотворенного образа Господа нашего Иисуса Христа» в центре деревянной крепости. Благославенную грамоту на постройку Спасского храма Тобольский митрополит Корнилий дал еще в 1670 г. Точных сведений об архитектуре и убранстве Спасского деревянного храма специалистами пока не обнаружено. Но в описи Иркутска 1684 г. написано:

«Церковь эта была двухэтажная, холодная и теплая…: вверху холодная — в честь Нерукотворного Образа, внизу — теплая в честь Св. Николая. Она называлась соборною. Под папертью, кругом шесть лавок о двух житиях; колокольня новая рубленная, шатровая с переходы, а под нею 4 лавки да амбар церковный казенный…».

Из счетного списка за 1697 г. видно, что на колокольне были «часы с перечасьем».

Первые преобразования храма датируются 1758 г., когда к трапезной была пристроена колокольня. На ней до начала ХХ в. сохранялся механизм боевых часов с колокольным звоном. В 1769 г. во втором ярусе колокольни был устроен храм во имя Свт. Дмитрия Ростовского. В1770-е гг., когда население Иркутска значительно возросло, Спасский храм решено было расширить. Осенью 1777 г. с северной стороны был заложен каменный пристрой: в нижнем этаже в честь Введения в храм Пресвятой Богородицы (освящен 21.11.1778 г.), вверху во имя Абалацкой иконы Богоматери (освящен 14.07.1784 г.).

С 1829 г. во всех храмах России начали ежегодно заполняться клировые ведомости. В них регулярно фиксировались все важные перемены и события в жизни храма. Поэтому точно известно, что в 1829 г. в приходе Спасской церкви числилось 82 двора, более половины из которых составляли купцы и мещане. Общее количество прихожан составляло 981 человек.

В связи с устройством Дмитриевского придела под колокольней, по внешним стенам церкви (исключая восточную) на уровне второго этажа была устроена деревянная галерея с деревянным крыльцом. Галерея была разобрана в 1861 г. во время ремонта храма. В это же время была заложена пустота в северной стене колокольни, устроенная раньше для лестницы на хоры Дмитриевского придела, восточная сторона церкви (апсида) была опоясана железными обручами. Этот ремонт уберег храм от сильных разрушений во время землетрясения 1861-1862 гг. В 1866 г. в связи с выбором места для нового кафедрального собора архиепископ Парфений предложил Городской думе снести Спасскую церковь и на ее месте поставить новый собор.

В 1869 г. покрыли листовым золотом все три креста церкви — на алтаре, церкви и в притворе. А еще через десять лет в Иркутске произошел самый сильный и разрушительный пожар, и 1879 г. стал новой вехой в истории церкви. Спасский приход выгорел дотла, не осталось ни одного жилого дома.Устояла Спасская церковь, находясь в эпицентре пожара. Огонь воспламенил деревянные стропила крыши северного придела, но вскоре был погашен. После пожара церковь была отремонтирована. В 1880 г. на пожертвования И.Н.Трапезникова выстроена каменная ограда с железной решеткой.

3 декабря 1909 г. Спасская церковь впервые была освещена электричеством, а в 1912 г. вблизи церкви были проведены первые археологические раскопки.

За два столетия в Спасской церкви служила целая плеяда сибирских иерархов. В 1720 г. в соборном храме служил митрополит Тобольский Филофей (Лещинский). В память о служении Свт. Иннокентия (Кульчицкого) хранился указ от 27 августа 1727 г., извещающий о назначении Святителя епископом Иркутским и Нерчинским. Указ этот висел до революции в нижнем храме. Служил в Спасской церкви архиепископ Камчатский, будущий митрополит Московский, ныне апостол Америки и Сибири Иннокентий (Вениаминов). В 1885 г. состоялось сослужение трех преосвященных: Вениамина (Благонравова), Мелетия (Якимова) и епископа Камчатского Гурия.

Церковь в годы Советской власти

В 1960 г. Спасская церковь была принята на учет как памятник архитектуры и истории. Началась подготовка к ее реставрации. В 1965 г. московский архитектор Оранская Г.Г. подготовила проект реставрации, и через три года начались реставрационные работы. В процессе реставрации был разобран северный придел, растесаны окна на втором этаже храма, реконструирована настенная живопись южного и восточного фасадов. Восстановление настенной живописи — особое событие в истории Спасской церкви. В сентябре 1974 г. в Иркутск приехал специалист Леонид Грачев, который обследовал росписи и сделал пробные расчистки. Он работал в городе недолго — с 17 по 27 сентября, но его решение многое значило в судьбе памятника. Что осталось от росписей, которые до этого забелили и зацементировали, никто не знал. Первые пробные расчистки убедили в наличии красочного слоя и вселили надежду на восстановление. Работы продолжил художник-реставратор Евгений Маслов, который ранее восстанавливал росписи соборов Московского Кремля. Реставрация завершилась в 1979 г., и памятник был передан в распоряжение Иркутского областного краеведческого музея.

1 ноября 2006 г., Иркутский областной краеведческий музей передал ключи от Спасской церкви представителям иркутской епархии. 20 ноября 2006 г. отслужили первый молебен, а в рождественскую ночь 2007 г. в Спасском храме служили первую, после 75-летнего перерыва, литургию. Это произошло в символичный год 300-летия церкви. В ноябре 2010 г. в Спасском храме снова начался ремонт. В храме отремонтировали фундамент колокольни, кровли и фасада, привели в порядок уникальные настенные фрески. Также при первой реставрации церкви в 1980-х гг. был изменен облик куполов. Им вернули первозданный вид. Поскольку в 2007 г. археологи обнаружили у стен храма кладбище иркутских первопроходцев, после реставрации храма останки первых жителей Иркутска торжественно перезахоронили с восточной стороны, где строители установили специальную крипту — своеобразный склеп. Нынешним проектом, кроме прочего, были даны предложения по сейсмоусилению здания способом подведения под него сейсмоизолирующих опор. Для оценки сейсмостойкости здания специалистами института были применены современные методы расчетов с использованием 3D-моделирования и программной системы COMPASS.

В Спасском храме работает воскресная школа для детей и взрослых. В программе предполагаются экскурсии, походы, праздничные спектакли, посещение детского дома.

Святыни

Икона Николы Можайского

В 1408 г. отряд золотоордынского хана Едигея, осадившего Москву, неожиданно захватил и сжег Верею и Можайск. К 1412 г. князь Андрей Дмитриевич (кн. с 1389 до 1432 гг.) вместо сожженного деревянного храма выстроил в Можайске каменный Никольский собор. А на восстановленные деревянные крепостные ворота велел изготовить святой оберег — резную икону святого Николы Чудотворца с мечом и градом в рукax: надвратный Меченосец должен был охранять с этих пор храм и град. В Сибирь икону Николы с мечом в руке принесли казаки. Интересно, что на поздних иконах прямой русский меч становится слегка изогнут — наподобие казацкой сабли, так как казаки считали Николу своим небесным покровителем. Первая часовня, выстроенная казаками на самом гребне Каменных (Уральских) гор — также посвящена Николе Можайскому.

Образ с частичкой гроба великого сибирского святого — праведного Феодора Томского.

Несколько лет назад один молодой человек по имени Сергей вез из Томска икону праведного через Иркутск. В храме Спаса Нерукотворного Образа икону встретили с радостью и решили заказать подобный образ из Томска, чтобы икона с частичкой мощей великого святого была доступна и иркутским верующим.

Икона Божией Матери — Ярославской

21 июня празднуется память иконы Божией Матери — Ярославской. Она была привезена в Ярославль великими князьями Василием и Константином в XIII в. и помещена в кафедральный собор. Списки и копии этой иконы широко распространены по всей Руси. Одна из них с первых дней передачи Спасского храма Иркутской епархии появилась здесь. Икона пришла в церковь из Знаменского храма Иркутска в состоянии, которое требовало большой реставрационной работы. Ее проделала иконописец Светлана Турчанинова.

Захоронения на территории Спасской церкви

У стен Спасской церкви были совершены самые первые захоронения в Иркутске, но они не сохранились. К началу XX в. сохранились всего девять погребений, сделанных во второй половине XIX и начале XX века. Это могилы:

История храма

В Иркутском остроге в первое десятилетие его существования не было настоящего храма. В 1672 году казаки с боярским сыном Иваном Максимовым во главе и посадские люди выстроили первый деревянный храм «во имя Нерукотворенного образа Господа нашего Иисуса Христа» в центре деревянной крепости. Благославенную грамоту на постройку Спасского храма Тобольский митрополит Корнилий дал еще в 1670 году Точных сведений об архитектуре и убранстве Спасского деревянного храма специалистами пока не обнаружено. Но в описи Иркутска 1684 году читаем: «Церковь эта была двухэтажная, холодная и теплая…: вверху холодная — в честь Нерукотворного Образа, внизу — теплая в честь Св. Николая. Она называлась соборною. Под папертью, кругом шесть лавок о двух житиях; колокольня новая рубленная, шатровая с переходы, а под нею 4 лавки да амбар церковный казенный…». Из счетного списка за 1697 году видно, что на ко локольне были «часы с перечасьем».

В 1706 году в южной стене острога, усердием воеводы А.С. Синявина с участием граждан города, заложили каменную Спасскую церковь по благословению митрополита Тобольского Филофея. Строителем церкви был Моисей Иванович Долгих московский каменных дел под мастерье, работавший до приезда в Иркутск на строительстве тобольских и верхотурских храмов. В архитектурном плане новая Спасская церковь воплощала традиции древнерусского посадского храма: бесстолпный двухэтажный четверик, увенчанный одной главкой, двухэтажная трапезная с запада и полукруглая апсида с востока вместе являли образ храма-корабля с четким силуэтом по оси восток-запад. В 1710 году освящен был верхний холодный храм во имя Спаса Нерукотворного, в 1713 году освятили нижний теплый храм во имя Свт. Николая Мирликийского.

Первые преобразования храма датируются 1758 году, когда к трапезной была пристроена колокольня. На ней до начала ХХ ве ка сохранялся механизм боевых часов с колокольным звоном. В 1769 году во втором ярусе колокольни был устроен храм во имя Свт. Дмитрия Ростовского. В1770-е годы, когда население Иркутска значительно возросло, Спасский храм решено было расширить. Осенью 1777 году с северной стороны был заложен каменный пристрой: в нижнем этаже в честь Введения в храм Пресвятой Бого родицы (освящен 21.11.1778), вверху во имя Абалацкой иконы Богоматери (освящен 14.07.1784). В связи с устройством Дмитриевского придела под колокольней, по внешним стенам церкви (исключая восточную) на уровне второго этажа была устроена деревянная галерея с деревянным крыльцом. Галерея была разобрана в 1861 году во время ремонта храма. В это же время была заложена пустота в северной стене колокольни, устроенная раньше для лестницы на хоры Дмитриевского придела, восточная сторона церкви (апсида) была опоясана железными обручами. Этот ремонт уберег храм от сильных разрушений во время землетрясения 1861-1862 годов. В 1866 году в связи с выбором места для нового кафедрального собора архиепископ Парфений предложил Городской думе снести Спасскую церковь и на ее месте поставить новый собор.

Устояла Спасская церковь, находясь в эпицентре пожара. Огонь воспламенил деревянные стропила крыши северного придела, но вскоре был погашен. После пожара церковь была отремонтирована. В 1880 году на пожертвования И.Н.Трапезникова выстроена каменная ограда с железной решеткой. Такой ухоженной и справной шагнула церковь в свое третье столетие.

За два столетия в Спасской церкви служила целая плеяда сибирских иерархов. В 1720 году в соборном храме служил митрополит Тобольский Филофей (Лещинский). В память о служении Свт. Иннокентия (Кульчицкого) хранился указ от 27 августа 1727 года, извещающий о назначении Святителя епископом Иркутским и Нерчинским. Указ этот висел до революции в нижнем храме. Служил в Спасской церкви архиепископ Камчатский будущий митрополит Московский, ныне апостол Америки и Сибири Иннокентий (Вениаминов). В 1885 году состоялось сослужение трех преосвященных: Вениамина (Благонравова), Мелетия (Якимова) и епископа Камчатского Гурия.

Над поддержанием и приумножением красоты старейшего иркутского храма трудились священно- и церковнослужители, церковные старосты и добровольные жертвователи. Их имена по праву вписаны в историю Спасской церкви.

В 1960 году Спасская церковь была принята на учет как памятник архитектуры и истории. Началась подготовка к ее реставрации. В 1965 году московский архитектор Оранская Г.Г. подготовила проект реставрации, и через три года начались реставрационные работы. В процессе реставрации был разобран северный придел, растесаны окна на втором этаже храма, реконструирована настенная живопись южного и восточного фасадов. В воссоздании живописи принимали участие московские художники-реставраторы Грачев Л.М. и Маслов Е.М. Реставрация завершилась в 1980 году и памятник был передан в распоряжение Иркутского областного краеведческого музея.

Спасский храм г. Иркутска

Спасский храм г. Иркутска запись закреплена

Вечером 21 июня 2019 г. у мемориала «Вечный огонь» вновь состоится всероссийская акция «Свеча Памяти».

С поминальным словом к собравшимся обратится священнослужитель Русской Православной церкви. Он прочтет краткую молитву о всех погибших участниках Великой Отечественной войны. В конце вечера собравшиеся смогут увидеть несколько музыкальных видеоклипов, положенных на хронику 1940-х гг.

Использование внешних стен Спасской церкви в миссионерско-просветительских целях имеет в Иркутске давнюю традицию. Уже в XVIII-XIX веках эти стены украшались монументальными стеновыми росписями, повествующими не только о событиях Священной истории, но и наглядно отмечающими вклад Православной Церкви в освоение и развитие Сибири.

https://museum-irkutsk.com/news/irkut.

Спасский храм г. Иркутска запись закреплена

Спасский храм г. Иркутска запись закреплена

Спасский храм г. Иркутска поделился ссылкой

Спасский храм г. Иркутска поделился ссылкой

Спасский храм г. Иркутска запись закреплена

#вопрос_ответ_spas_hram_irk

ВОПРОС:

Помогите разобраться с вопросом: как понять, что любишь человека по-настоящему, что этой любви достаточно для вступления в брак?

Знаю, например: когда моя мама встретила папу, она сразу поняла, что это ее судьба. С подругами то же самое. В кино встреча двух людей — это всегда яркий, сильный момент. Но в моей жизни не было человека, о котором я могла бы с уверенностью сказать, что это — раз и на всю жизнь.

Показать полностью.

Недавно я познакомилась с очень хорошим, достойным человеком: он за мной ухаживает, и я вижу его серьезные намерения. Я не испытываю к нему никакой неприязни, скорее даже наоборот. Он меня во всем устраивает, мне с ним спокойно, комфортно и хорошо. Но при этом я не чувствую, что люблю его.

Я хочу выйти замуж по Божьей воле. Но как ее понять? Я хочу быть уверена, что именно с этим человеком должна прожить свою жизнь, но полной уверенности у меня нет. Может, потому что я вообще в принципе боюсь кардинальных перемен…

Может ли из таких отношений вырасти настоящая любовь? Можно ли на такой основе построить крепкую семью? И не пожалею ли я потом, что в моей жизни так и не было яркого чувства?

Елена

ОТВЕТ ПРОТ. ПАВЛА ВЕЛИКАНОВА

Думаю, что автора письма, девушку, которая очень хочет найти настоящую любовь, человека, с которым она готова прожить всю жизнь, стоит спросить: «А Вы хорошо понимаете, чего хотите? Вы готовы ко всем тем проблемам и рискам, которые неизбежно возникнут, если этот человек действительно появится в Вашей жизни?» И если она очень внимательно к себе прислушается, думаю, она с ужасом закроет уши и скажет: «Все, что угодно, только не это! Я не собираюсь ничего менять в своей жизни, я просто хочу, чтобы на моем тортике была розочка в виде мужа!» По крайней мере, из письма у меня сложилось такое впечатление об этой девушке: она не очень разобралась с тем, чего ей хочется на самом деле.

Фраза о боязни кардинальных перемен в жизни — ключевая в ее письме. За этими словами слышен откровенный крик о страхе перед любой болью. Почему мы боимся любых перемен? Потому что боимся, что придется по-иному смотреть на жизнь, нести какие-то лишения, и мы не знаем, вынесем мы это или нет — мы боимся, что нам будет больно.

Когда молодые люди какое-то время встречаются, присматриваются друг к другу и при этом постоянно испытывают страх, что вдруг это все-таки ошибка, этим они отравляют друг другу жизнь. Иногда бывает, что такие отношения становятся токсическими: я тебя, в общем-то, скорее люблю, чем не люблю, но замуж за тебя выходить боюсь, потому что вдруг это ошибка. Эти «мыслевирусы», сомнения мешают раскрыться сердечной глубине, которая есть и у того, и у другого. Заканчиваются такие истории очень по-разному. Иногда и расстаются, иногда все-таки прорываются через это, и дальше все зависит от того, насколько человек разрешает этим «мыслевирусам» проникать внутрь себя и задерживаться там. Либо он их выгоняет, и затем внимательно следит, чтобы они не появлялись — и тогда отношения выстраиваются нормально — либо всю жизнь будет изводить и себя и других: а вдруг всё же это была роковая ошибка?

Как уйти от этого страха? Как понять свои настоящие чувства? Давайте разбираться.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЕЩЕ НЕ ВСТРЕТИЛ «ТОГО САМОГО» ЧЕЛОВЕКА?

Что в нашей православной церковной среде обычно советуют тем, кто очень хочет (или кому уже давно пора) замуж или жениться, но при этом еще не влюблен или еще не встретил «того самого» человека? Чаще всего дается два прямо противоположных совета.

Первый: «Жди, молись, активно участвуй в церковной жизни, проси Бога. Когда надо будет, тогда встретишь. Если не встретишь, значит, не надо». И второй: «Да какая разница, на ком жениться или за кого выходить замуж, потому что в конечном итоге главное, чтобы были дети, а там стерпится — слюбится». На мой взгляд, оба эти совета не вполне работающие. Причем с аргументами в их пользу я скорее соглашусь, нежели буду спорить. Например, что касается второго подхода, то, безусловно, в глубине каждого человека скрыт образ Божий, и если мы ставим целью до него «докопаться», то по большому счету нет никакой разницы, на ком жениться и за кого выходить замуж. Потому что, когда вы дотянетесь до этого образа Божьего, вам точно будет хорошо. А если еще и другой будет отыскивать образ Божий в вас — то это будет просто идеальный, счастливый брак.

Но мне кажется, эти два совета должен предварять еще один: «прежде чем искать избранника, надо сначала найти себя.»

Что я имею в виду? Человек должен прорваться к той глубине внутри себя, которую я бы уподобил глубокому-глубокому колодцу, на дне которого лежит маленькое зеркальце. Это маленькое зеркальце отражает те небесные звезды, которые в обычный день мы не видим из-за солнечного света. А в нашем случае — отражает нечто Божественное. И вот когда человек хотя бы немножко поймает этот отблеск и начнет выстраивать жизнь в верности ему, то, не сомневаюсь, в его жизнь придет определенность. Он поймет, чего он хочет на самом деле, он поймет, задуман ли он, прежде всего, как человек семейный, либо как человек, который должен жить один, без семьи. И то, и другое возможно.

Когда человек находит этот свет внутри себя самого и понимает, что для него наиболее органично, он увидит и те препятствия, которые мешают этому свету пробиться. И тогда он начнет прорываться сквозь все то, что закрывает сияние в нем этого света. Но все это очень больно, потому что это не какой-то абстрактный колодец, а очень конкретный колодец внутри живого, чувственного, эмоционального человеческого сердца.

В моих отношениях с будущей супругой тоже был долгий период неопределенности. При том, что уже во время первого знакомства возникло ощущение, что между нами устанавливается какая-то связь, формально она достаточно долгое время ни в чем не выражалась. Но уже сейчас я прекрасно понимаю, что это было связано только с одним обстоятельством: в тот момент я еще не понимал, чего хочу от жизни. А вот когда в мою жизнь пришла определенность, мы очень быстро поженились.

Только в состоянии определенности и внутренней борьбы с тем, что мешает раскрыться в нас этой Божественной задумке, человек начинает ответственно и горячо молиться. А пока человек не найдет себя, он будет блуждать. И будут, возможно, безумные, истошные крики, обращенные к Небу: «Господи, я ведь так прошу, почему ты мне этого не даешь?!» Но Господь знает, что если выполнит то, о чем мы так кричим, то просто навредит нам. А Он не хочет нам испортить жизнь, Он просто ждет, пока мы вырастем, повзрослеем, перестанем кричать, и нам будет достаточно один раз шепотом сказать: «Господи, я на самом деле хочу этого. Я понимаю, что это будет больно, но я готов (или готова) пойти даже на это. Я понимаю, что я могу ошибиться, но я все равно хочу и прошу Тебя: укажи, подскажи, помоги встретиться». И я не сомневаюсь, что тогда Господь все управит.

Один очень известный греческий старец архимандрит Епифаний (Феодоропулос) категорически отказывался отвечать молодым людям, приходящим к нему с вопросами о том, как им поступить: жениться, уйти в монахи или жить в миру одинокими. И это при том, что старец был явно одарен прозорливостью — но здесь он принципиально не давал советов и благословений. Почему? Он говорил, что есть в жизни человека вопросы, по которым он должен сам принять решение.

Потому что, чей бы ответ ты ни получил извне, это чужой ответ, и у тебя всегда будет помысел обвинять другого в своих проблемах: ведь это был не твой выбор, это тебе «батюшка так сказал», а ты, дурак, послушался — и вот теперь вся жизнь наперекосяк.