Тва ивл что это

Противоболевая терапия Тотальная внутривенная анестезия (TIVA)

Выбрать категорию или подкатегорию

Тотальная внутривенная анестезия (TIVA)

Тотальная внутривенная анестезия (англ. Total intravenous anesthesia, TIVA) — это метод проведения анестезии, использующий сочетание препаратов вводимых только внутривенным путем, без использования ингаляционных агентов (ингаляционная анестезия).

Невозможность проведения ингаляционной анестезии или ситуации, когда традиционные системы доставки анестетиков пациенту недоступны, непрактичны — разумные показания для проведения TIVA. Во всех других случаях TIVA может улучшить процедуру, сделав ее эффективнее и благоприятнее для пациента.

Тотальная внутривенная анестезия по сравнению с традиционной ингаляционной анестезией предлагает несколько потенциальных преимуществ.

В последнее время TIVA становится более популярной, практичной и применяемой вследствие двух основных причин, приведенных далее.

Простота и удобство использования для персонала, осуществляющего уход за больным, а также быстрое и комфортное востановление пациента являются неотъемлемыми преимуществами TIVA, проводимой при помощи инфузии по целевой концентрации (TCI) перед традиционной ингаляционной анестезией.

Комбинированные стратегии обезболивания могут быть применены, когда необходимо послеоперационное проведение анестезии. В таком случае проводниковая анестезия может использоваться до, а TIVA в послеоперационный период, чтобы ускорить восстановление пациента.

Тотальная внутривенная анестезия

Тотальная внутривенная анестезия в многопрофильной семейной клиники К Медицина

Внутривенно вводят препараты разных групп: транквилизаторы, гипнотики, анальгетики, нейролептики.

Этот метод хорошо зарекомендовал себя при проведении непродолжительных, малотравматичных операций и используется для обеспечения максимального комфорта пациентов.

Преимущества ТВВА метода:

Симптомы:

Наша клиника рада предложить Вам решение этих проблем!

Что входит в стоимость акции:

В акции участвует:

Акция действует до 10.01.2022г.

Показания:

Причины, почему стоит заказать именно у нас:

Состав программы:

В акции участвует:

Стоимость:

Акция действует до 10.01.2022г.

Дарим каждому имениннику сертификат номиналом 1500 рублей

на получение любой услуги в клинике «К медицина».

Условия акции:

Позаботьтесь о себе, а о Вашем здоровье позаботимся мы! Ваша «К медицина».

Мануальная терапия

Показания для мануальной терапии

Что входит в стоимость акции:

В акции участвует:

Перед началом курса обязательно проконсультируйтесь с врачом.

В ходе приема врач опросит вас, уточнит, есть ли хронические заболевания, были ли травмы, операции. Далее проведет осмотр, проверит подвижность тканей и суставов. Определит, нет ли у вас противопоказаний для применения мануальной терапии. И только после этого назначит оптимальный для вашего состояния курс мануальной терапии.

Акция действует до 10.01.2022г.

В 90% случаев у переболевших covid выявляют остаточные явления изменения легких. Наиболее распространен фиброз, когда в легких появляется рубцовая ткань и нарушается насыщение крови кислородом. При ковид-инфекции также могут поражаться почки, печень, желудочно-кишечный тракт, сердце.

Распространенные последствия

опасное для жизни состояние, в результате образования тромбов может развиваться инсульт, инфаркт миокарда или тромбоэмболия.

Заболевания сердца:

нарушения ритма, воспаление миокарда, проявляющимися тяжестью в области сердца, перебоями в работе сердца.

Заболевание почек:

нарушение выделительной функции, развитие почечной недостаточности.

Расстройство нервной системы:

головная боль, нарушение зрения, рассеянность, снижение памяти, снижение концентрации внимания, нарушение сна, чувство страха, депрессия.

Расстройство желудочно-кишечного тракта:

боли в животе, тяжесть в правом подреберье, тошнота, нарушение пищеварения.

Слабость и боль в мышцах

Мужское бесплодие

Консультация врачом пульмонологом

Программа реабилитации после Ковид-19

Программа может корректироваться и дополняться лечащим врачом с учетом состояния пациента и особенности перенесенного заболевания.

Индивидуальный подбор лекарственных препаратов

Дыхательная гимнастика

Позволяет улучшить вентиляцию лёгких и насыщения крови кислородом. Регулярное выполнение упражнений увеличивает объём лёгких.

ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови)

Лечение, основанное на вдыхании паров необходимых лекарств через небулайзер в дыхательные пути. Местный эффект от использования ингалятора наступает моментально.

Лечебный массаж

Нормализует работу дыхательной системы. Массирующие движения обеспечивают повышение интенсивности кровоснабжения и проходимости бронхов.

Рефлексотерапия

Лечебный способ воздействия на определённые акупунктурные точки организма при помощи специальных игл. Активизирует и восстанавливает внутренние природные силы организма человека.

Комплексная реабилитация позволит полностью восстановиться

Реабилитация необходима абсолютно всем пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию, пневмонию и ОРВИ, для восстановления и сохранения качества жизни!

Тотальная внутривенная анестезия

Внутривенная анестезия предполагает введение препаратов в вену. Этот метод хорошо зарекомендовал себя при проведении непродолжительных, малотравматичных операций и используется для обеспечения максимального комфорта пациентов.

Какой эффект дает внутривенная анестезия?

Внутривенный наркоз редко используется сам по себе и обычно дополняется другими видами анестезии.

Для того чтобы получить доступ в сосудистое русло, до введения в наркоз устанавливается внутривенный катетер. При проведении кратковременных болезненных процедур и манипуляций анестетики вводят однократно или дробно.

Преимущества метода

Что такое тотальная внутривенная анестезия?

Этот метод общей анестезии, как правило, используют при проведении внеполостных операций, не требующих мышечного расслабления. При ТВВА применяются комбинации лекарственных средств, которые дополняют и усиливают действие друг друга. Внутривенно вводят препараты разных групп: транквилизаторы, гипнотики, анальгетики, нейролептики. Они подбираются так, чтобы их общее воздействие было большим, чем действие каждого отдельного компонента. Это позволяет сократить дозы вводимого вещества и соответственно уменьшить нагрузку на организм в целом.

Подготовка к внутривенному наркозу

Анестезиолог осматривает пациента. Важно перед введением наркоза освободить желудочно-кишечный тракт, чтобы во время процедуры не возникла рвота. Поэтому перед наркозом либо не нужно ничего есть, либо нужно выполнить промывание желудка. Также необходимо опорожнить кишечник или сделать клизму.

Также выполняется предварительная медикаментозная подготовка к проведению анестезии – дают выпить и/или вводят дополнительные препараты. Это необходимо для подавления возбуждения блуждающего нерва и стабилизации психоэмоционального состояния пациента.

Особый момент – подбор препаратов. Квалифицированные анестезиологи нашего центра имеют достаточный опыт для того, чтобы предложить эффективные средства и их комбинации для каждого отдельного пациента. В центре внимания – человек и его индивидуальные особенности. Все медикаменты и дозировки для внутривенной анестезии выбираются тщательно и персонально.

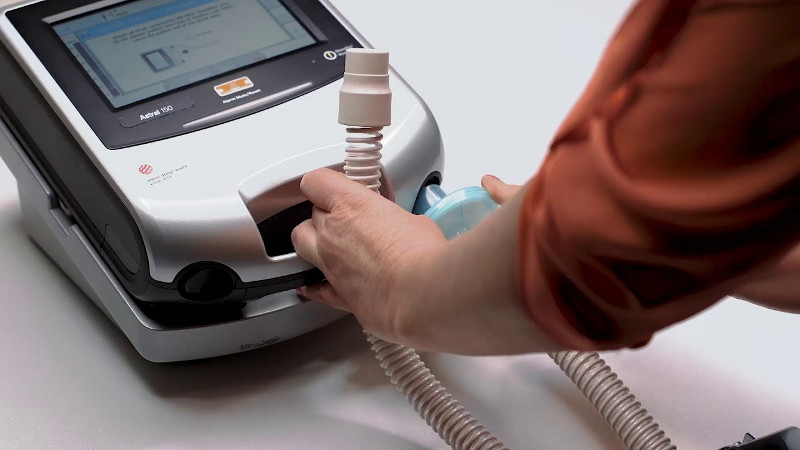

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ): инвазивная и неинвазивная респираторная поддержка

К искусственной вентиляции легких (ИВЛ) прибегают для оказания помощи пациентам с острой или хронической дыхательной недостаточностью, когда больной не может самостоятельно вдыхать необходимый для полноценного функционирования организма объем кислорода и выдыхать углекислый газ. Необходимость в ИВЛ возникает при отсутствии естественного дыхания или при его серьезных нарушениях, а также во время хирургических операций под общим наркозом.

Что такое ИВЛ?

Искусственная вентиляция в общем виде представляет собой вдувание газовой смеси в легкие пациента. Процедуру можно проводить вручную, обеспечивая пассивный вдох и выдох путем ритмичных сжиманий и разжиманий легких или с помощью реанимационного мешка типа Амбу. Более распространенной формой респираторной поддержки является аппаратная ИВЛ, при которой доставка кислорода в легкие осуществляется с помощью специального медицинского оборудования.

Показания к искусственной вентиляции легких

Искусственная вентиляция легких проводится при острой или хронической дыхательной недостаточности, вызванной следующими заболеваниями или состояниями:

Инвазивная вентиляция легких

Эндотрахеальная трубка вводится в трахею через рот или через нос и подсоединяется к аппарату ИВЛ

При инвазивной респираторной поддержке аппарат ИВЛ обеспечивает принудительную прокачку легких кислородом и полностью берет на себя функцию дыхания. Газовая смесь подается через эндотрахеальную трубку, помещенную в трахею через рот или нос. В особо критических случаях проводится трахеостомия – хирургическая операция по рассечению передней стенки трахеи для введения трахеостомической трубки непосредственно в ее просвет.

Инвазивная вентиляция обладает высокой эффективностью, но применяется лишь случае невозможности помочь больному более щадящим способом, т.е. без инвазивного вмешательства.

Кому и когда необходима инвазивная ИВЛ?

Подключенный к аппарату ИВЛ человек не может ни говорить, ни принимать пищу. Интубация доставляет не только неудобства, но и болезненные ощущения. Ввиду этого пациента, как правило, вводят в медикаментозную кому. Процедура проводится только в условиях стационара под наблюдением специалистов.

Инвазивная вентиляция легких отличается высокой эффективностью, однако интубация предполагает введение пациента в медикаментозную кому. Кроме того, процедура сопряжена с рисками.

Традиционно инвазивную респираторную поддержку применяют в следующих случаях:

Как работает аппарат инвазивной ИВЛ?

Принцип работы приборов для инвазивной ИВЛ можно описать следующим образом.

Особенности оборудования для инвазивной вентиляции

Оборудование для инвазивной вентиляции легких имеет ряд характерных особенностей.

Неинвазивная вентиляция легких

За последние два десятилетия заметно возросло использование оборудования неинвазивной искусственной вентиляции легких. НИВЛ стала общепризнанным и широко распространенным инструментом терапии острой и хронической дыхательной недостаточности как в лечебном учреждении, так и в домашних условиях.

Одним из ведущих производителей медицинских респираторных устройств является австралийская компания ResMed

НИВЛ — что это?

Неинвазивная вентиляция легких относится к искусственной респираторной поддержке без инвазивного доступа (т.е. без эндотрахеальной или трахеостомической трубки) с использованием различных известных вспомогательных режимов вентиляции.

Оборудование подает воздух в интерфейс пациента через дыхательный контур. Для обеспечения НИВЛ используются различные интерфейсы – носовая или рото-носовая маска, шлем, мундштук. В отличие от инвазивного метода, человек продолжает дышать самостоятельно, но получает аппаратную поддержку на вдохе.

Когда применяется неинвазивная вентиляция легких?

Ключом к успешному использованию неинвазивной вентиляции легких является признание ее возможностей и ограничений, а также тщательный отбор пациентов (уточнение диагноза и оценка состояния больного). Показаниями для НИВЛ являются следующие критерии:

Тотальная внутривенная анестезия пропофолом (диприваном) по целевой концентрации

Опубликовано в журнале:

Вестник интенсивной терапии »» № 1 ’99 (Обзор литературы и первый опыт клинического применения).

А.А. Бунятян, Е.В. Флеров, В.И. Стамов, К.М. Толмачев

Отдел анестезиологии РНЦХ РАМН, Москва

Что касается внутривенной анестезии, то мы до сих пор, применяя внутривенные анестетики, основываемся на дозах (мг на кг веса), что при переносе на ингаляционную анестезию сопоставимо с рекомендацией применения фторотана в дозе 0,5 мл на кг веса больного. Широко распространенной практикой является многократное болюсное введение препаратов. Автоматические шприцы, позволяющие вводить препараты в широком диапазоне инфузионных скоростей, несомненно, являются более прогрессивной методикой. Однако поддержание оптимальных условий анестезии в условиях постоянно меняющейся степени хирургической агрессии даже с применением управляемых вручную автоматических шприцов затруднено. Разработанные болюсно-инфузионные схемы (известная схема «десять-восемь-шесть» для пропофола [1]) хороши только для стандартных условий и часто недостаточны для поддержания адекватной анестезии. И, тем не менее, во многих клинических ситуациях желательно проведение внутривенной анестезии. Последняя предпочтительна при проведении некоторых диагностических процедур, таких как ларингоскопия и бронхоскопия, в легочной хирургии, когда трудно или невозможно применить ингаляционную анестезию [2].

Ингаляционных анестетнков необходимо избегать у пациентов с риском развития злокачественной гипертермии [3]. Необходимо также помнить о загрязнении окружающей среды (разрушение озонового слоя атмосферы [4]) и неблагоприятном воздействии ингаляционных анестетиков на медицинский персонал [5]. Несмотря на безопасность у большинства пациентов такой ингаляционный анестетик как фто-ротан, может быть причиной гепатитов [6]. Многие ингаляционные анестетики метаболизируют с образованием ионов фтора II трифторуксусной кислоты, что необходимо учитывать у пациентов с почечной недостаточностью. Увеличение продукции флюоридных ионов было отмечено при применении севофлюрана [7] и длительной анестезии изофлюраном [8]. Послеоперационные рвота и тошнота более часты после ингаляционной анестезии, чем после тотальной внутривенной анестезии, особенно при использовании пропофола [9].

Фармакокинетический и фармакодинамический профили современных короткодействующих внутривенных анестетиков, анальгетиков и релаксантов. таких как пропофол (Диприван), алфентанил, суфентанил, ремифентанил и мивакуриум легко позволяют титровать дозу препарата для достижения желаемого эффекта у данного пациента. Результатом этого является достижение стабильной анестезии и быстрого выхода из нее. Все более растет интерес к тотальной внутривенной анестезии. В рамках Европейской ассоциации обществ анестезиологов создано общество тотальной внутривенной анестезии (EUROSIVA). Основные достоинства тотальной внутривенной анестезии (TIVA) сформулированы Sear J.W.(IO) следующим образом. Современная TIVA позволяет:

Ясно, что вычисление подобных уравнений и управление инфузионным шприцем постоянно на протяжении всей инфузии препарата невозможно без применения вычислительной техники. Разработки программного обеспечения, позволяющего управлять двигателем инфузионного шприца для достижения желаемой концентрации препарата в крови, начались еще в восьмидесятые годы. В 1983 году Schuttler et al. разработали программу компьютерного моделирования динамики концентрации препаратов для внутривенной анестезии (IVA-SIM) и основанную на ней систему управления инфузионным шприцем для тотальной внутривенной анестезии (САТIА), [12]. Дальнейшие работы академических центров и, особенно, университета Глазго, поддержанные фирмой Zeneca Pharmaceuticals, позволили в 1996 году создать систему «Diprifusor» ТСI, представляющую собой микропроцессорную плату с программой фармако-кинетической модели для управления серийным автоматическим шприцом.

Фармакокинетические параметры, используемые в программном обеспечении «Diprifusor», представлены в табл. 1.

Термин «внутривенная инфузия по целевой концентрации (Target Controlled Infusion, ТСI)» используется для обозначения нового способа применения препарата, который упрощает технику его в/в введения и улучшает контроль за действием препарата. Анестезиолог, используя технику анестезии с инфузией Дипривана по целевой концентрации, просто меняет целевую концентрацию, а система «Diprifusor» ТСI автоматически управляет скоростью инфузии Дипривана для достижения желаемой концентрации препарата в крови, т. е. глубины анестезии.

Система анестезии с инфузией Дипривана по целевой концентрации (ИЦК) не является системой полного компьютерного контроля анестезии, т.е. системой с обратной связью. Обратная связь осуществляется анестезиологом, проводящим анестезию. При использовании ИЦК анестезиолог управляет целевой концентрацией препарата, ориентируясь на клинические симптомы глубины анестезии или более сложные методы мониторинга. Вместо расчета и установки инфузионной скорости в размерности мг/кг/час анестезиолог задает следующие параметры:

Таким образом, управление анестезией с инфузией Дипривана по целевой концентрации просто для практического анестезиолога. Однако эта простота обеспечена компьютерной поддержкой, практически реализующей комплексные фармакокинетические и программные разработки исследователей ряда академических групп. Систему «Diprifusor» ТСI можно рассматривать как интеллектуальную инфузионную систему, которая во время вводной анестезии, используя фармакокинетическую модель, вычисляет нагрузочную дозу, включает высокую (до 1500 мл в час) скорость до достижения целевой концентрации препарата в крови. Далее автоматически поддерживает выбранную целевую концентрацию, которая может быть изменена анестезиологом в любой момент времени. Выбор более высокой концентрации ведет к назначению болюса и увеличению скорости инфузии. Выбор анестезиологом более низкой концентрации сопровождается выключением мотора шприца и, после модельно вычисленного достижения новой целевой концентрации, назначением более низкой инфузионной скорости.

Целевая, вычисляемая и эффективные концентрации Дипривана отображаются на дисплее автоматического шприца. Наиболее интересна последняя, которая позволяет оценить изменение концентрации в эффекторной зоне, т.е. в мозгу. Понятно, что наступление анестезии предполагает достижение необходимой концентрации анестетика в мозгу. Имеется определенная задержка между достижением некоторой концентрации препарата в крови и наблюдаемыми клиническими эффектами влияния на центральную нервную систему. Задержка связана с переходом препаратом гемато-энцефалического барьера и различной концентрацией препарата в крови и мозгу. Теоретически медленная индукция с соответствующими низкими инфузионными скоростями препарата приводит к минимизации градиента концентраций в крови и мозгу из-за более длительного времени уравновешивания [13]. С высокой концентрацией Дипривана в крови связывается развитие неблагоприятных гемодинамических эффектов Дипривана. В системе «Dipriftisor» ТСI реализована возможность программированного удлинения периода индукции, что позволяет при одинаковых или даже более низких целевых концентрациях в крови получать более высокие эффективные концентрации [14].

Основными элементами системы инфузии Дипривана по целевой концентрации является:

— электронная плата «Diprifusor» ТС1, включающая:

— компьютерную программу, реализующую фармакокинетическую модель со специфическими параметрами препарата

— алгоритм контроля инфузионной скорости

— систему коммуникации плата-двигатель шприца

— систему автоматического распознавания соответствующего шприца-ампулы с Диприваном

— автоматический шприц

— пользовательский интерфейс для ввода данных пациента и целевой концентрации препарата.

При проведении ИЦК должен быть гарантирован венозный доступ (канюля диаметром не менее 18G), проходимость дыхательных путей (воздуховод, ларингеальная маска, интубационная трубка), а также достаточная подача газа для обеспечения адекватной концентрации кислорода на вдохе.

Системы инфузии Дипривана по целевой концентрации оценивались с двух точек зрения: сравнение предсказанной (вычисленной) концентрации препарата с измеренной и клиническая оценка системы.

В различных исследованиях было показано, что при проведении анестезии с инфузией Дипривана по целевой концентрации, предсказанная концентрация препарата коррелирует с измеренной с коэффициентом 0,95, а средняя ошибка предсказания (Bias) и средняя абсолютная ошибка предсказания (Precision) меньше, чем при ингаляционной анестезии изофлю-раном (см. табл. 2) [14].

Более высокая точность предсказания концентрации Дипривана при нуле инфузионной скорости объясняется меньшей ошибкой определения Дипривана в крови, связанной с неадекватным смешиванием препарата при быстрых скоростях инфузии.

Клиническая оценка метода ИЦК, проведенная рядом авторов 16, показала, что ИЦК обладает преимуществами перед анестезией Диприваном с ручным управлением инфузионного шприца.

Удобство использования характеризуется:

— простотой управления

— легкостью титрования уровня анестезии

— отображением текущей, вычисленной концентрации Дипривана в крови

— предсказанием времени пробуждения пациента при прекращении инфузии компенсацией прерывания инфузии (смена шприца)

— отсутствием необходимости проведения сложных вычислений инфузионных скоростей и введенных доз во время анестезии.

Все это обеспечивает хороший контроль глубины анестезии в сочетании с ее стабильностью и адекватным управлением параметрами гемодинамики и дыхания.

В результате клинических исследований выработаны рекомендации по целевым концентрациям в различных клинических ситуациях. У взрослых пациентов (до 55 лет), без премедикации, используемая целевая концентрация для индукции колеблется от 4 до 8 мкг/мл. У пациентов, получивших премедикацию, начальная концентрация не превышает 4 мкг/мл, у пациентов без премедикации можно начинать с 6 мкг/мл. Более низкие начальные целевые концентрации нужно использовать у больных старше 55 лет и у пациентов с высокой степенью анестезиологического риска. Поддерживающие концентрации находятся в пределах от 3 до 6 мкг/мл.

Исследование ИЦК в сравнении с ручным управлением инфузией Дипривана в мультицентрическом исследовании, включившим 19 госпиталей Голландии показало, что 68% анестезиологов считают более высоким качество анестезии с применением ИЦК. В

этом же исследовании 68.4% анестезиологов, сравнивая свой опыт ингаляционной анестезии с ИЦК, отдают предпочтение последней; 26,3% предпочитают ингаляционную анестезию, а 5,3% не видят особых различий [16].

В заключении необходимо подчеркнуть, что анестезия с ИЦК никак не уменьшает необходимый уровень мониторинга состояния пациента. Более того, дальнейшее совершенствование ИЦК авторам метода видится в разработке систем с обратной связью на основе применения более сложных методов оценки глубины анестезии, таких как слуховые вызванные потенциалы, спектральный и биспектральный анализ [23].

Мы поставили задача оценить методику ИЦК в общей хирургии и сопоставить вычисленные и эффективные концентрации Дипривана с параметрами спектрального анализа ЭЭГ.

Методика была применена у 21 пациента (13 женщин и 8 мужчин; средняя масса тела 73,4 кг) в физическом состоянии ASA I-II для анестезии при проведении общехирургических операций (грыжесечение; эндоскопическая холецистэктомия).

Мониторно-компьютерное оборудование. Для поминутного неинвазивного контроля артериального давления и сатурации гемоглобина артериальной крови использовали прибор CritiCare 507 О. Биоэлектрическую активность мозга (правое лобно-затылочное отведение) регистрировали с помощью монитора МХ-03. Газоанализатор Capnomac (Datex-Ohmeda) использовали для управления объемом вентиляции и контроля состава газовой смеси. Акселлерометрический контроль нервно-мышечной проводимости осуществляли с помощью монитора Tof-Gard (Orga-non Teknica). С помощью персонального компьютера в реальном масштабе времени проводился спектральный анализ ЭЭГ в полосе частот от 1 до 25 Гц с вычислением средних мощностей в полосах 1-4, 4-8, 8-12, 12-18 и 18-25 Гц, а также средней частоты и частоты правого края. Через последовательный интерфейс компьютер каждую минуту собирал одновременно данные об артериальном давлении и сатурации гемоглобина артериальной крови. Вместе с комментариями анестезиолога, выбираемыми из меню, эти данные составляли автоматическую компьютерную анестезиологическую карту. После операции к цифровому файлу динамики параметров кровообращения, сатурации и спектрального анализа ЭЭГ припаивался синхронизированный по времени файл поминутной динамики скоростей инфузии, вычисленных концентраций в центральном компартменте и эффективной концентрации Дипривана, который получали из памяти автоматического шприца Vial Master ТС1 с использованием программы Terminal WINDOWS. Полученный файл в формате Excel использовали для статистического анализа.

Результаты. Первая, проведенная на своем коллеге анестезия, показала, что рекомендуемая целевая концентрация Дипривана у пациентов после преме-дикации в 4 мкг/мл с длительностью индукции 90 секунд приводит к кратковременному резкому снижению артериального давления на 70 мм рт. ст. по сравнению с исходным уровнем. Это снижение было быстрообратимым после назначения более низкой целевой концентрации Дипривана и струйной инфузии 5% глюкозы. В дальнейшем мы стали подходить более осторожно к выбору целевой концентрации, учитывая эффект премедикации и состояние пациента; увеличили время индукции до 5 мин и предваряли индукцию быстрой инфузией 300-400 мл 5% глюкозы.

Целевые концентрации для индукции в среднем составили 3,0 мкг/мл (от 2 до 3,9). Доза Дипривана до интубации составила 140,5 мг. Больные спокойно засыпали через 3-4 мин после начала инфузии Дипривана при достижении вычисляемой концентрации в центральном компартменте (CVI) 2,9 мкг/мл (от 1,2 до 3,9). В это время эффективная концентрация (CVЭ)

Контроль релаксации с помощью монитора Tof-Guard и контроль времени пробуждения системой «Diprifusor» ТСI делали пробуждение больных комфортным. Если диагностировалась остаточная релаксация, мы назначали минимальную целевую концентрацию Дипривана в крови, и только после достижения ТОР 75% останавливали инфузию его. После восстановления адекватного по газоанализу самостоятельного дыхания у больного удалялась ларингеальная маска или проводилась экстубация. Через одну-две минуты больной начинал ориентироваться и уже был в состоянии вспомнить номер своего домашнего телефона. Ни в одном случае при переводе на дыхание окружающим воздухом Sp02 не снижалось ниже 95%. Состояние больных после операции было настолько удовлетворительным, что позволяло после часового пребывания в палате пробуждения переводить их, минуя отделение интенсивной терапии, в палату общехирургического отделения. В послеоперационный период в течение 2-3 ч сохранялась сонливость, но голова, по словам больных «была светлой». Только у двух больных отмечена тошнота, а у одного однократная рвота.

Практическая работа с ИЦК показала, что применение венозной канюли 20G иногда создает высокое сопротивление с появлением сигнала об окклюзии.

При отсутствии одноходового клапана необходимо подсоединять «Diprifusor» ТС1 через трехходовой краник, одеваемый непосредстпенно на внутривенную канюлю для минимизации мертвого пространства и предупреждения возможного неточного вычисления концентрации препарата в крови во время прерывания инфузии при смене шприца [14].

Динамика артериального давления и частоты пульса была характерной для анестезии Диприваном.

Таблица 1. Фармакокниетические параметры Дипривана, используемые в программном обеспечении системы «Diprifusor» ТСI ((c) Университет Глазго)

| VI Объем центрального компартмента | 228 мл/кг |

| К10 Постоянная времени скорости элиминации из центрального компартмента | 0.119/мин |

| Ке0 Постоянная времени скорости элиминации из эффективного компартмента | 0.26/мин |

| Постоянные времени скорости межкомпартментного распределения | |

| К12 | 0.114/мин |

| К21 | 0.055/мин |

| К13 | 0.0419/мин |

| К31 | 0.0033/мин |

Таблица 2. Значения средней систематической ошибки определения и средней абсолютной ошибки разброса данных предсказания по концентрации изофлюрана на вдохе и выдохе концентрации изофлюрана в крови и те же параметры предсказания концентрации Дипривана в крови по целевой концентрации при ИЦК

| Изофлюран /N2О/О2 | Диприван/О2 | |||

| Концентрация изофлюрана на вдохе | Концентрация изофлюрана на выдохе | Во время инфузии | Нуль инфузионной скорости Дипривана | |

| Средняя систематическая ошибка (Bias) | — 97.3% | — 32.7% | 25.6% | — 0.4% |

| Средняя абсолютная ошибка разброса данных (Precision) | 97.3% | 32.7% | 30% | 11.5% |

Даже растянутая во времени индукция с низкой целевой концентрацией Дипривана сопровождалась снижением артериального давления на 20-30 мм рт. ст. и уменьшением частоты сердечных сокращении на 10-15 уд в мин. Интубация или установка ларнпге-альной маски вызывали подъем давления на 10-15 мм рт. ст. Через 15-20 минут после интубации давление стабилизировалось на уровне 10-15 мм рт. ст. ниже исходного уровня. Артериальное давление возвращалось к исходному только с окончанием анестезии.

Индукция Диприваном по целевой концентрации сопровождалась увеличением спектральной мощности в частотных диапазонах от 1 до 10 Гц, появлением характерной бнмодальности спектра мощности ЭЭГ и уменьшением частоты правого края без изменения средней частоты. Такие характерные для анестезин Днприваном изменения спектральных характеристик были описаны нами ранее (1995)[24]. Однако впервые стало возможным сопоставить эти изменения с концентрацией Дипривана в крови и мозгу. Проведенный корреляционный анализ по массиву данных после выключения ннфузии Дипривана (6 пациентов,146 пар сравнения) CVI и CVЭ с параметрами спектрального анализа ЭЭГ показал, что наиболее значимый коэффициент корреляции (r=-0.64) имеется между CVЭ и частотой правого края.

Однако на всем массиве данных, когда концентрация может увеличиваться до значений 6 мкг/мл, зависимость частоты правого края от эффективной концентрации (CVЭ) Дипривана линейна и определяется только при значениях концентрации от 1 до 3,0 мкг/мл.