учение о движущих силах эволюции создал

Учение Ламарка и Дарвина

Ламаркизм

В начале XIX века французским ученым, Жаном Батистом Ламарком было создано эволюционное учение, в основе которого лежит внутреннее присущее организмам стремление к совершенству. Эта теория тесно переплелась с идеями креационизма, самозарождения жизни, поэтому ее трудно уложить в рамки современной науки.

Исходя из этой теории, органы, которыми животное усиленно пользуется, развиваются, а те, которые мало применяются, атрофируются и постепенно исчезают. Ламарк считал, что возникшие в органах изменения наследуются.

Если вы касались генетики, для вас должна быть очевидна ошибочность этих суждений. Разве могут изменения в соматических клетках наследоваться (на самом деле, у гидры при почковании могут, но у большинства животных это невозможно!). Только представьте: человек потерял на войне несколько пальцев руки, после войны у него рождается ребенок. Неужели можно предполагать, что и его ребенок родится без этих нескольких пальцев, которые отец потерял на войне?

Сейчас не вызывает сомнения, что потомству передается генетическая информация, лежащая в половых клетках (гаметах), но никак не в соматических.

Учение Дарвина

Возникновению учения Дарвина предшествовал ряд событий, о которых нельзя не упомянуть. Капитализм, начавшийся бурным развитием в первой половине XIX века в Англии, способствовал развитию промышленности и науки. Большие успехи делались естественными науками, учеными описывались новые виды животных и растений, селекционеры выводили новые породы и сорта.

И, конечно же, легендарное кругосветное путешествие Чарльза Дарвина на корабле «Бигль» c 1831 по 1836 год, во время которого он сделал очень важные наблюдения. Это путешествие сыграло решающую роль в возникновении учения.

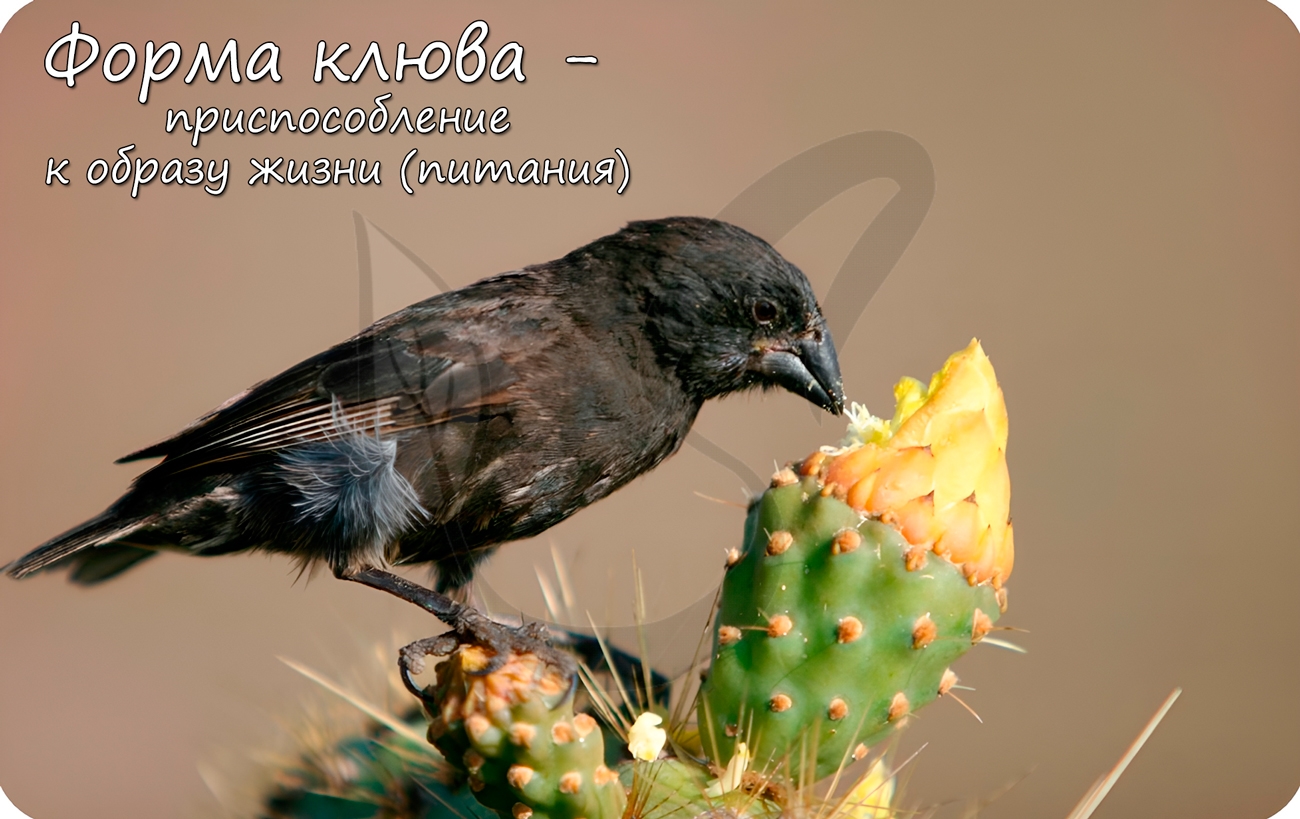

Во время путешествия Чарльз Дарвин заметил отличия между галапагосскими вьюрками, населяющими острова. У них имелись разнообразные формы клювов, что позволило им занять разные экологические ниши. Этот факт в дальнейшем позволит Чарльзу Дарвину сделать важнейший вывод о причинах расхождения признаков.

Свои эволюционные идеи Чарльз Дарвин сформулировал в труде «Происхождение видов путем естественного отбора», опубликованного в 1859 году.

Именно в результате накопления особями таких различий, возникают новые виды, отличающиеся друг от друга по строению, физиологии и пр. Этим можно объяснить разнообразие форм клювов у вьюрков, на которые обратил внимание Дарвин.

Многие ошибочно приписывают фразу «Человек произошел от обезьяны» Дарвину, это не совсем верно. Лучше всего в этом вопросе дать слово самому Дарвину: «Так как человек, с генеалогической точки зрения, принадлежит к узконосым обезьянам Старого Света, то мы должны заключить, сколько бы ни протестовала наша гордость против подобного вывода, что наши древние родоначальники должны быть отнесены к этому семейству. Мы не должны, однако, впасть в другую ошибку, предполагая, что древний родоначальник всего обезьяньего рода, не исключая и человека, был тождественен или даже близко сходен с какой-либо из ныне существующих обезьян.»

Синтетическая теория эволюции (СТЭ)

Я должен предупредить вас, что некоторые термины, скорее всего, окажутся новыми. Обязательно вернитесь к эволюционным теориям, когда тщательно освоите генетику и научитесь решать генетические задачи, тогда вам откроются эти теории во всей своей красе.

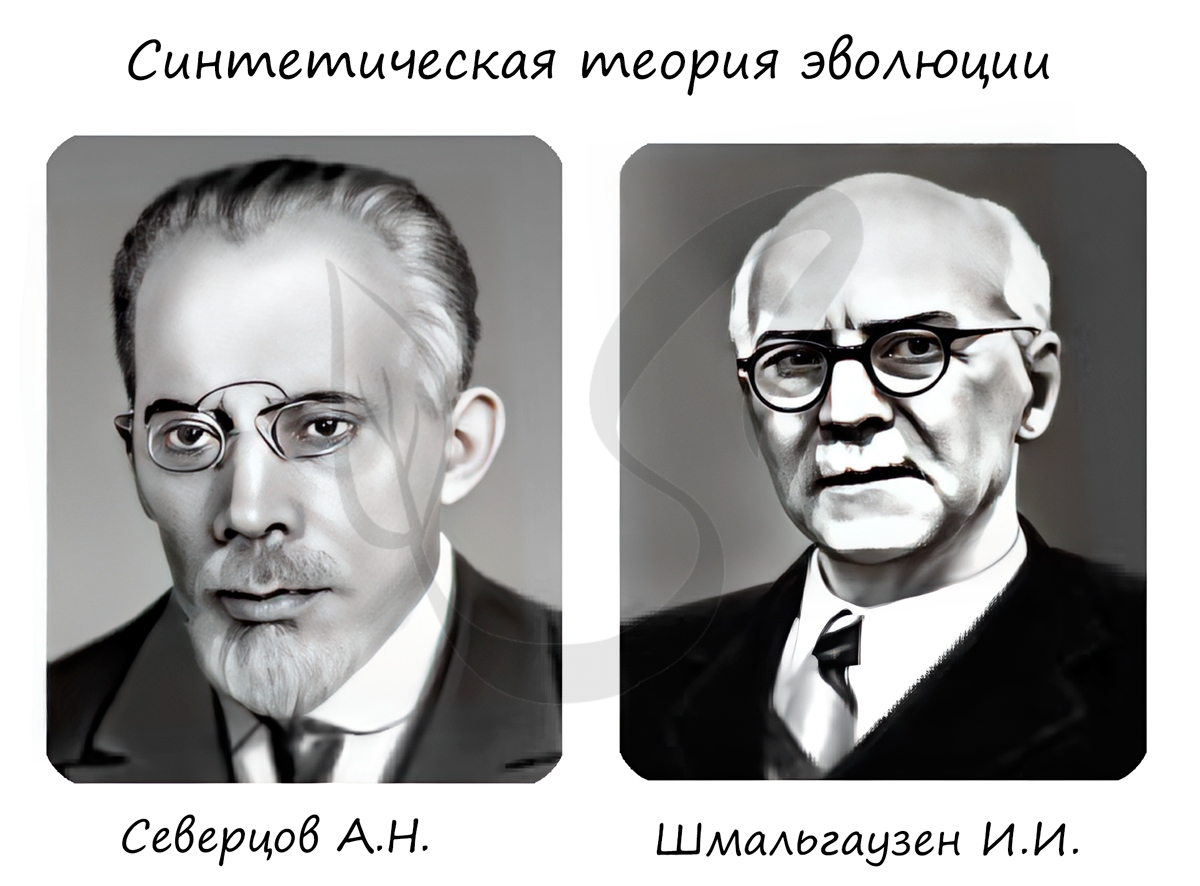

В СТЭ авторы стремились обобщить все открытые генетикой факты и связать их с дарвинизмом. Большой вклад в создание СТЭ внесли Северцов А.Н. и Шмальгаузен И.И.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Эволюция живой природы. Эволюционная теория. Движущие силы эволюции.

Эволюция живых систем

Эволюционное учение

Эволюционное учение (теория эволюции) — наука, изучающая историческое развитие жизни: причины, закономерности и механизмы. Различают микро- и макроэволюцию.

Микроэволюция — эволюционные процессы на уровне популяций, приводящие к образованию новых видов.

Макроэволюция — эволюция надвидовых таксонов, в результате которой формируются более крупные систематические группы. В их основе лежат одинаковые принципы и механизмы.

Развитие эволюционных идей

Учение Дарвина сводится к следующему:

Факторы эволюции по Ч. Дарвину — это

Наследственность — способность организмов передавать из поколения в поколение свои признаки (особенности строения, развития, функции).

Изменчивость — способность организмов приобретать новые признаки.

Борьба за существование — весь комплекс взаимоотношений организмов с условиями окружающей среды: с неживой природой (абиотическими факторами) и с другими организмами (биотическими факторами). Борьба за существование не является «борьбой» в прямом смысле слова, фактически это стратегия выживания и способ существования организма. Различают внутривидовую борьбу, межвидовую борьбу и борьбу с неблагоприятными факторами окружающей среды. Внутривидовая борьба — борьба между особями одной популяции. Всегда идёт очень напряжённо, так как особи одного вида нуждаются в одних и тех же ресурсах. Межвидовая борьба — борьба между особями популяций разных видов. Идёт, когда виды конкурируют за одни и те же ресурсы либо когда они связаны отношениями типа «хищник – жертва». Борьба с неблагоприятными абиотическими факторами среды особенно проявляется при ухудшении условий среды; усиливает внутривидовую борьбу. В борьбе за существование выявляются наиболее приспособленные к данным условиям обитания особи. Борьба за существование ведёт к естественному отбору.

Естественный отбор — процесс, в результате которого выживают и оставляют после себя потомство преимущественно особи с полезными в данных условиях наследственными изменениями.

На основе дарвинизма перестроились все биологические и многие другие естественные науки.

В настоящее время наиболее общепризнанной является синтетическая теория эволюции (СТЭ). Сравнительная характеристика основных положений эволюционного учения Ч. Дарвина и СТЭ дана в таблице.

Сравнительная характеристика основных положений эволюционного учения Ч. Дарвина и синтетической теории эволюции (СТЭ)

| Признаки | Эволюционная теория Ч. Дарвина | Синтетическая теория эволюции (СТЭ) |

| Основные результаты эволюции | 1) Повышение приспособленности организмов к условиям среды; 2) повышение уровня организации живых существ; 3) увеличение многообразия организмов | |

| Единица эволюции | Вид | Популяция |

| Факторы эволюции | Наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор | Мутационная и комбинативная изменчивость, популяционные волны и дрейф генов, изоляция, естественный отбор |

| Движущий фактор | Естественный отбор | |

| Трактовка термина естественный отбор | Выживание более приспособленных и гибель менее приспособленных форм | Избирательное воспроизводство генотипов |

| Формы естественного отбора | Движущий (и половой как его разновидность) | Движущий, стабилизирующий, дизруптивный |

Возникновение приспособлений. Каждое приспособление вырабатывается на основе наследственной изменчивости в процессе борьбы за существование и отбора в ряду поколений. Естественный отбор поддерживает только целесообразные приспособления, которые помогают организму выживать и оставлять потомство.

Приспособленность организмов к среде не абсолютна, а относительна, так как условия среды обитания могут изменяться. Доказательством этого служат многие факты. Например, рыбы прекрасно приспособлены к водной среде обитания, но все эти адаптации совершенно непригодны для других сред обитания. Ночные бабочки собирают нектар со светлых цветков, хорошо заметных ночью, но часто летят на огонь и гибнут.

Элементарные факторы эволюции — факторы, изменяющие частоту аллелей и генотипов в популяции (генетическую структуру популяции).

Выделяют несколько основных элементарных факторов эволюции:

• мутационный процесс;

• популяционные волны и дрейф генов;

• изоляция;

• естественный отбор.

Мутационная и комбинативная изменчивость.

Мутационный процесс приводит к возникновению новых аллелей (или генов) и их сочетаний в результате мутаций. В результате мутации возможен переход гена из одного аллельного состояния в другое (А→а) или изменение гена вообще (А→С). Мутационный процесс, в силу случайности мутаций, не обладает направленностью и без участия других факторов эволюции не может направлять изменение природной популяции. Он лишь поставляет элементарный эволюционный материал для естественного отбора. Рецессивные мутации в гетерозиготном состоянии составляют скрытый резерв изменчивости, который может быть использован естественным отбором при изменении условий существования.

Комбинативная изменчивость возникает в результате образования у потомков новых комбинаций уже существующих генов, унаследованных от родителей. Источниками комбинативной изменчивости являются перекрёст хромосом (рекомбинация), случайное расхождение гомологичных хромосом в мейозе, случайное сочетание гамет при оплодотворении.

Популяционные волны и дрейф генов.

Популяционные волны (волны жизни) — периодические и непериодические колебания численности популяции как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Причинами популяционных волн могут быть периодические изменения экологических факторов среды (сезонные колебания температуры, влажности и т. д.), непериодические изменения (природные катастрофы), заселение видом новых территорий (сопровождается резкой вспышкой численности).

В качестве эволюционного фактора популяционные волны выступают в малочисленных популяциях, где возможно проявление дрейфа генов. Дрейф генов — случайное ненаправленное изменение частот аллелей и генотипов в популяциях. В малых популяциях действие случайных процессов приводит к заметным последствиям. Если популяция мала по численности, то в результате случайных событий некоторые особи независимо от своей генетической конституции могут оставить или не оставить потомство, вследствие этого частоты некоторых аллелей могут резко меняться за одно или несколько поколений. Так, при резком сокращении численности популяции (например, вследствие сезонных колебаний, сокращения кормовых ресурсов, пожара и т. д.) среди оставшихся в живых немногочисленных особей могут быть редкие генотипы. Если в дальнейшем численность восстановится за счёт этих особей, то это приведёт к случайному изменению частот аллелей в генофонде популяции. Таким образом, популяционные волны являются поставщиком эволюционного материала.

Изоляция обусловлена возникновением разнообразных факторов, препятствующих свободному скрещиванию. Между образовавшимися популяциями прекращается обмен генетической информацией, в результате чего начальные различия генофондов этих популяций увеличиваются и закрепляются. Изолированные популяции могут подвергаться различным эволюционным изменениям, постепенно превращаться в разные виды.

Различают пространственную и биологическую изоляцию. Пространственная (географическая) изоляция связана с географическими препятствиями (водные преграды, горы, пустыни и др.), а для малоподвижных популяций и просто с большими расстояниями. Биологическая изоляция обусловлена невозможностью спаривания и оплодотворения (в связи с изменением сроков размножения, строения или других факторов, препятствующих скрещиванию), гибелью зигот (вследствие биохимических различий гамет), стерильностью потомства (в результате нарушения конъюгации хромосом при гаметогенезе).

Эволюционное значение изоляции состоит в том, что она закрепляет и усиливает генетические различия между популяциями.

Естественный отбор. Изменения частот генов и генотипов, вызванные рассмотренными выше факторами эволюции, носят случайный, ненаправленный характер. Направляющим фактором эволюции является естественный отбор.

Естественный отбор — процесс, в результате которого выживают и оставляют после себя потомство преимущественно особи с полезными для популяции свойствами.

Отбор действует в популяциях, его объектами являются фенотипы отдельных особей. Однако отбор по фенотипам является отбором генотипов, так как потомкам передаются не признаки, а гены. В результате в популяции происходит увеличение относительного числа особей, обладающих определённым свойством или качеством. Таким образом, естественный отбор — это процесс дифференциального (выборочного) воспроизводства генотипов.

Действию отбора подвергаются не только свойства, повышающие вероятность оставления потомства, но и признаки, которые не имеют прямого отношения к воспроизводству. В ряде случаев отбор может быть направлен на создание взаимоприспособлений видов друг к другу (цветки растений и посещающие их насекомые). Также могут создаваться признаки, вредные для отдельной особи, но обеспечивающие выживание вида в целом (ужалившая пчела гибнет, но, нападая на врага, она сохраняет семью). В целом отбор играет творческую роль в природе, поскольку из ненаправленных наследственных изменений закрепляются те, которые могут привести к образованию новых групп особей, более совершенных в данных условиях существования.

Различают три основные формы естественного отбора: стабилизирующий, движущий и разрывающий (дизруптивный) (табл.).

Формы естественного отбора

Краткая история эволюции органического мира

Возраст Земли около 4,6 млрд лет. Жизнь на Земле возникла в океане более 3,5 млрд лет назад.

Краткая история развития органического мира представлена в таблице. Филогенез основных групп организмов отражен на рисунке.

Историю развития жизни на Земле изучают по ископаемым останкам организмов или следам их жизнедеятельности. Они встречаются в горных породах разного возраста.

Геохронологическая шкала истории Земли разделена на эры и периоды.

Эволюционные теории. Движущие силы эволюции

Урок 31. Подготовка к ЕГЭ по биологии

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Эволюционные теории. Движущие силы эволюции»

За время изучения окружающего мира накопилось немало предположений, идей и теорий эволюции.

Биологическая эволюция — это естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

Более двух тысяч лет научные теории о природе жизни основывались на учениях древнегреческого философа Аристотеля, который в своих наблюдениях за животными заключил, что виды не меняются.

Шведский натуралист Карл Линней, основоположник систематики, полагал, что все свойства живого — результат Божественного замысла.

Линней считал, что виды растений и животных не изменяются; они сохраняют свои особенности «с момента своего сотворения».

Однако, он, конечно, не мог не заметить изменчивости многих видов.

Учёным, который попытался объяснить изменения организмов со временем, был выдающийся французский естествоиспытатель Жан Батист Ламарк, создавший первую эволюционную теорию.

Согласно его идее эволюции живой природы, «все биологические виды, включая человека, произошли от других видов».

Животных учёный разделил на 14 классов, которые распределил по степени усложнения организации, образовав 6 ступеней — градаций.

Ламарк полагал, что все живые организмы стремятся совершенствоваться. Поэтому и изменяются. И что эти изменения закрепляются и передаются следующему поколению по наследству.

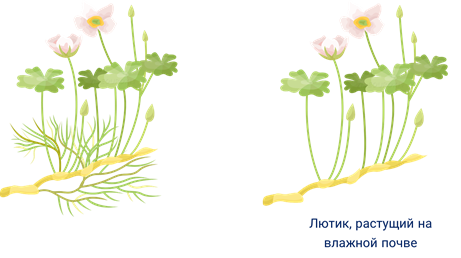

Главным фактором эволюции Ламарк считал прямое влияние среды. Например, у водяного лютика подводные листья рассечены на тонкие волосовидные доли, а листья, находящиеся на поверхности воды, широкие и округлые, разделены на простые лопасти.

У родственного вида лютика, растущего на влажной почве, листья не разделены на тонкие доли. Ламарк считал, что при попадании семян первого вида лютика не в воду, а на влажную почву из них вырастут растения второго вида. Однако в действительности такого не бывает.

В первой половине XIX в. разные учёные продолжали изучать виды растений и животных, находить их сходства и выдвигать свои теории эволюции.

Учёный Карл Бэр, один из основоположников эмбриологии и сравнительной анатомии, впервые описал процесс возникновения тканей и органов в ходе развития эмбриона.

Бэр сформулировал законы зародышевого сходства. Один из них гласит: «Зародыш высокоорганизованного вида может обладать сходством с зародышем более примитивного вида, но никогда не бывает похож на взрослую форму этого вида».

Сходство зародышей разных систематических групп свидетельствует об общности их происхождения.

Английский учёный Чарлз Лайель расшифровал и датировал геологическую историю Земли. Он показал, что климатические факторы могут объяснить, как нынешние, так и прошлые изменения земной поверхности, а следовательно, и изменения в составе органического мира.

Идеи Чарлза Лайеля стали толчком для создания научной теории эволюции органического мира.

Великий английский биолог, создатель основ современной теории эволюции биологических видов Чарлз Дарвин заинтересовался идеей Чарлза Лайеля о движущих факторах эволюции Земли.

В путешествиях на корабле «Бигль» Дарвин находил доказательства влияния окружающей среды на развитие видов организмов и изменения их во времени.

Изучая клювы вьюрков, он заключил, что все вьюрки произошли от одного предка, а каждая из пород адаптировалась, чтобы легче добывать себе пропитание. Эта мысль его поразила: ведь если такие изменения затронули вьюрков, то почему они не могут затронуть все организмы живой природы?!

Дарвин предположил, что в природе действует естественный отбор ― основной фактор эволюции, приводящий к выживанию и преимущественному размножению более приспособленных к данным условиям среды особей, обладающих полезными наследственными признаками.

Дарвин объяснил изменение организмов действием законов природы. Он выдвинул три главных фактора эволюции:

1. Борьба за существование.

2. Естественный отбор.

3. И изменчивость организмов.

Теорию Чарлза Дарвина можно кратко сформулировать в виде положений:

1. Организмы изменчивы. И поэтому невозможно найти два полностью идентичных организма.

2. Различия между организмами, хотя бы частично, передаются по наследству.

3. Любые организмы при благоприятных условиях, благодаря размножению, способны заполнить всю Землю. Однако этого не происходит, так как многие особи погибают ещё до того, как смогли произвести потомство.

4. Организмы, которые обладают лучшими свойствами, имеют большую вероятность выжить по сравнению с другими. Выжившие передают эти свойства потомкам. Поэтому лучшие свойства закрепляются в череде последующих поколений.

Движущие силы эволюции: изменчивость и наследственность.

Итак, мы сказали, что одним из факторов эволюции Дарвина была изменчивость организмов.

Дарвин выделил две основные формы изменчивости — ненаследственную и наследственную.

Вы знаете, что изменения организмов, которые не наследуются, не затрагивают гены. Поэтому происходят только фенотипические изменения, которые меняют внешние или внутренние признаки на определённых стадиях развития.

Эти изменения не затрагивают гены и не предаются по наследству.

Так, ненаследственной изменчивостью называют изменчивость, которая возникает в ответ на изменения условий окружающий среды и условий жизни.

Однако, без генетической изменчивости не было бы и эволюции… так как для того, чтобы организмы эволюционировали, необходимо, чтобы изменения родителей передавались по наследству потомкам.

Наследственная изменчивость представляет собой изменения генотипа.

Наследственную, или генотипическую, изменчивость подразделяют на мутационную и комбинативную.

Мутационная изменчивость — это возникновение изменений в наследственном материале.

Комбинативной называют изменчивость, в основе которой лежит образование рекомбинаций, т. е. таких комбинаций генов, которых не было у родителей.

Рекомбинация — это процесс обмена генетическим материалом путём разрыва и соединения разных участков молекул ДНК.

Дарвин считал, что особи с лучшими свойствами размножаются и передают их поколению.

Так из поколения в поколение свойства закрепляются, меняя генофонд. (пауза)

Например, такое свойство, как окраска, способствует выживанию.

Так, бабочка-пестрянка имеет предупреждающую защитную окраску.

Пустынные змеи окрашены в серовато-жёлтый цвет, под цвет окружающей почвы и растительности.

Однако особи, которые не имеют каких-то необходимых свойств для выживания, не выдерживают конкуренции и погибают.

Так по прошествии какого-то времени, в результате естественного отбора происходит исчезновение одних признаков и эволюция других, а вместе с этим и изменение генофонда популяции.

Итак, в результате мутаций происходит изменение генотипа особей в популяции, а затем и всего генофонда.

Новые генотипы вытесняют старые… Но почему они не сосуществуют вместе? Дело в том, что количество появившихся на свет особей обычно во много раз превышает жизненные ресурсы. Поэтому между организмами происходит борьба, где побеждает тот, кто имеет какие-либо признаки и свойства, которые помогают организму доминировать над другими.

Борьба за существование — это один из движущих факторов эволюции наряду с естественным отбором и наследственной изменчивостью, совокупность многообразных и сложных взаимоотношений, существующих между организмами и условиями среды.

Различают несколько форм борьбы за существование.

Дарвин выделил три основные: внутривидовую, которая ведётся между особями одного вида, межвидовую, которая ведётся между особями разных видов;, и борьбу с неблагоприятными условиями окружающей среды.

Борьба между самцами львов молодого и зрелого поколения внутри прайда является примером внутривидовой борьбы.

Межвидовая борьба ведётся между разными видами организмов. Они соревнуются за одни и те же виды природных ресурсов: территорию, пищу, участок для гнезда. В результате такой конкуренции численность одного вида, может вытеснять другой вид.

Борьба с неблагоприятными условиями окружающей среды играет большую роль в эволюционных изменениях организмов. Например, бесстебельное растение-подушка — ярета, занимает нишу, в которой у неё очень мало конкурентов, ведь немногие растения способны выжить в условиях холодов и постоянных ветров.

Все перечисленные формы борьбы способствуют естественному отбору, когда в результате конкуренции один вид, более приспособленный вытесняет другой, менее приспособленный к среде своего обитания и который, возможно, не имеет каких-либо необходимых признаков для выживания в борьбе за существование.

Так же благодаря естественному отбору виды с благоприятными признаками выдерживают борьбу, размножаются и передают эти признаки следующему поколению.

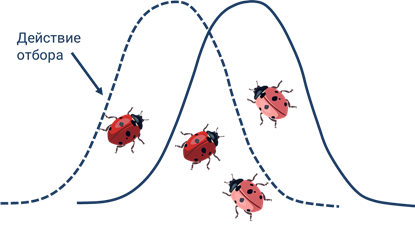

Выделяют формы естественного отбора: стабилизирующий и движущий.

Стабилизирующий отбор ― это одна из форм естественного отбора, которая помогает сохранить в популяции оптимальные в данных условиях фенотипы (которые в дальнейшем становятся преобладающими) и действует против проявлений фенотипической изменчивости.

Например, возникают и такие мутации, которые уменьшают вероятность выживания организма в конкретном месте его обитания. Обычно они не закрепляются в популяции и никак не влияют на генофонд, потому как такие организмы обычно не доживают до половозрелого возраста и не дают потомства.

Отсеиванию особей с такими мутациями из популяции способствует стабилизирующий отбор, который поддерживает уже существующие фенотипы.

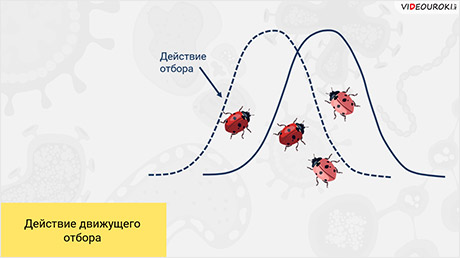

Если стабилизирующий отбор направлен на поддержание уже существующих фенотипов, то движущий отбор способствует изменениям фенотипов.

Действие движущего отбора может проявляться в ответ на изменение внешних условий. Пример движущего отбора ― эволюция стопы лошади. В результате эволюции у лошади остался один (средний) палец на ноге. Такая эволюция стопы связана с переходом от жизни в лесах на тропической почве к жизни в открытых сухих степях.

Способность к быстрому бегу в степи имеет защитное значение и позволяет более эффективно находить водоёмы и кормовые угодья. Таким образом, увеличение быстроты бега достигалось облегчением скелета ноги и постепенным уменьшением числа пальцев.

Действие движущего отбора проследить очень трудно, так как в большинстве случаев процесс отбора идёт очень медленно.