учение о типах леса в н сукачева

Учение В.Н. Сукачева о типах леса

Тип леса Сукачев понимал, как тип лесного биогеоценоза. Истоки этого учения исходят от учения Морозова о типах насаждений. Содержание понятия тип леса постепенно расширялось Сукачевым.

Тип леса— это объединение участков леса (биогеоценоза) однородных по составу древесных пород, по древесным ярусам растительности и фауне, по микробному населению, по климатическим, почвенно-грунтовым и гидрологическим условиям, по взаимоотношениям между растениями и средой по внутрибиогеоценотическому и межбиогеоценотическому обмену веществом и энергией, по восстановительным процессам и по направлению смен в них.

Эта однородность свойств компонентов биогеоценозов и свойств биогеоценозов в целом, объединяемых в один тип, требует при одинаковых экономических условиях применения и однородных лесохозяйственных мероприятий.

Это определение отражает биогеоценотическую природу типа леса. Тип леса Сукачева рассчитан только для покрытой лесом площади. Не покрытая лесом площадь определяется типом лесорастительных условий— объединение участков территорий, отличающихся однородной лесорастительной способностью, т.е. имеющих однородный комплекс действующих на растительность природных факторов. Тип леса имеет свой комплекс почвенно-климатических условий. Тип лесорастительных условий может иметь несколько типов леса.

При определении типа леса необходимо исходить из рельефа, однородности почвенного и растительного покрова. Основное значение отдается растительности.

Фитоценоз играет основную роль в образовании биогеоценоза, где главенствует древостой.

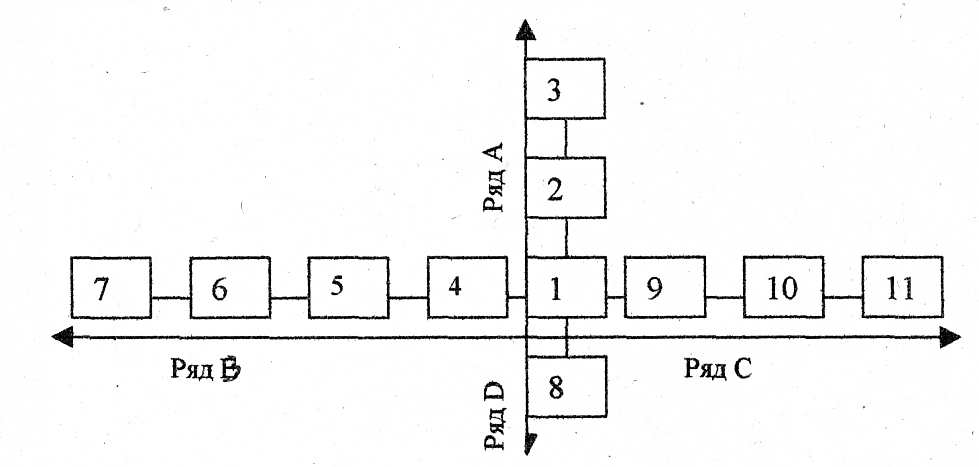

В.Н. Сукачев (1927г.) опубликовал эдафо-фитоценотическую схему еловых и сосновых лесов, а в 1934 г. для Лц, Пх, Кд и др. лесов. Схемы типов леса построены в виде системы координат. Типы леса располагаются на ней по эдафо-фитоценотическим рядам, отражающих изменения в условиях существования фитоценоза (комплекса факторов).

На месте пересечения осей координат наиболее благоприятные почвенные условия с хорошим дренажем. По оси абсцисс влево возрастает увлажнение, снижается богатство почв, аэрация, проточность, возрастает кислотность. По ординате вверх снижается влажность и богатство почв. По ординате вниз увеличивается проточное увлажнение. По оси абсцисс вправо плодородны суглинистые, хорошо дренированные почвы.

Типы леса по этим рядам объединяются в группы. Напочвенный покров может служить индикатором.

Хотя и ель и сосна занимают одно положение в системе координат, по типам леса они отличаются.

Еловые леса Сукачев разделяет на 5 групп по условиям местопроизрастания: зеленомошники, долгомошники, сфагновые, травяно-болотные, сложные (описать).

Сосновые леса делятся на 6 групп: те же что и еловые + С лишайниковые.

Сукачев как и Погребняк, разделяет типы леса на коренные и производственные.

К производственным типа он относит сосняки, а также когда сфагновый сосняк после осушения превращается в зеленомошник, семенной дубняк в порослевой. Производственные делятся на первично- и вторично-производственные. Первично-производственные Скисл, черн, бр, которые сменяют Е кисл, черн, бр, а вересковый после пожара в С бр-это вторично-производственный.

Сукачевым дана обобщенная схема типов леса с учетом различий в отношении древесных пород к эдафическим условиям. Она построена в виде той же системе координат, но с нанесением на нее эдафо-фитоценотических ареалов (примеры С, Е, Лц, Д и др.)

Классификация Сукачева отражает экологические условия, взаимосвязь типов леса, их возможные взаимные переходы, роль напочвенного покрова и др. ярусов как индикаторов лесорастительных условий. К сожалению, на практике при определении типа леса ограничиваются составом и напочвенным покровом. Необходимо увязать с конкретным почвенно-климатическими условиями и особенностями древостоя (пример С черн в тайге, С бач).

Лесная типология Сукачева нашла широкое применение в таежных лесах России и оказала большое влияние на развитие учения о типах леса у нас и за рубежом.

Дата добавления: 2020-11-29 ; просмотров: 437 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Классификация (общая схема) типов леса В. Н. Сукачева

Нам остается рассмотреть классификации типов леса, появившиеся позже нашей классификации.

К ним прежде всего относятся так называемая «обобщенная система типов леса» В. Н. Сукачева и классификация Л. Г. Раменского («Координатная схема распределения лесной и болотной растительности по градациям увлажнения и активного богатства почвы», 1938).

«Обобщенная система типов леса» В. Н. Сукачева базируется на ранее составленных им эколого-фитоценологических рядах еловых и сосновых лесов, которые в своем существе представляют собой экологические ряды, состоящие из насаждений одной господствующей породы (ели или сосны), но в одну схему (систему) помещается обычно несколько экологических рядов. Принцип построения схем таков. В качестве центрального (стержневого) принимается тип леса, в котором роль данной породы (ели, сосны) как эдификатора (господствующей породы) выражена наиболее сильно. Для ельников — это ельник-кисличник, для сосняков — сосняк-кисличник. Экологические ряды привязываются к упомянутым кисличникам, и кисличник становится, таким образом, как бы центром пересечения двух ординат: 1) вертикальной ординаты AD, на которой сверху вниз располагаются типы леса в порядке совместного нарастания двух условий — «проточного увлажнения» и богатства почвы — лишайниковые, брусничники, кисличники (центр), приручьевые, и 2) горизонтальной ординаты ВС, на которой располагаются слева направо типы леса в порядке уменьшения влажности, увеличения аэрации и богатства почвы — сфагновые болота, долгомошники, черничники, кисличники (центр), липовые, дубовые, известняковые и меловые. Таким образом, кисличник является как бы исходной точкой для четырех экологических рядов, радиально отходящих от него в четыре стороны.

Обобщенная система возникла как совмещение экологических рядов ельников и сосняков, как абстракция от древесных пород, позволяющая более широко охватить классификацию типов леса из разных пород, увязать их между собой. Этим самым В. Н. Сукачев приблизил свою систему к лесоводственным классификациям.

Фитоценологи оценивают «обобщенную систему» весьма высоко. По словам С. Я. Соколова (1937, 1938), она «насквозь динамична» и «может считаться самым крупным достижением советской лесной геоботаники». «Обобщающая система может считаться классическим построением по своей простоте и глубокой значимости». В эту схему укладываются, по словам С. Я. Соколова, не только прямые, но и все косвенные факторы: «обменный водород, емкость поглощения, насыщенность основаниями, актуальная кислотность, свежий жир, гумус» и т. п. Отвечая критикам схемы, С. Я. Соколов пишет: «Упреки классификации В. Н. Сукачева в том, что она не учитывает условия местопроизрастания, исходят лишь из того положения, что до сих пор некоторые лица не усвоили себе необходимость отличать прямо действующие факторы (среду) от косвенно действующих». Сам В. Н. Сукачев (1934) называет свою систему естественной и «в известной степени генетической». Он указывает, что «все типы лесов укладываются в эту схему». Отмечая, что им дана «идея построения обобщенных эдафо-фитоценологических схем», В. Н. Сукачев подчеркивает, что «необходимо строить такие схемы для каждого климатически отличающегося района отдельно», т. е. так же, как строятся с 1914 г. описанные выше лесоводственные классификации, предусматривающие эдафическое и климатическое замещение. Указывая на закономерности в выборе местообитаний у рябчика, глухаря и белой куропатки, В. Н. Сукачев замечает, что обобщенная система «может иметь еще более широкое значение, включая в себя и животный мир. Понятно, что с ней будет также согласовываться распределение произрастания ягодников, грибов и т. п. Ясно, что эта классификационная схема может иметь не только теоретическое, но и большое практическое значение».

За недостатком места на оценке упомянутой классификации мы остановимся лишь кратко.

Прежде всего, необходимо отметить несомненный положительный сдвиг у фитоценологов, переходящих, хотя и с большим опозданием, к тем же самым принципам, которые значительно ранее были даны лесоводами («снятие» породы ради «возвращения» К ней на более глубокой теоретической основе, углубление классификации в сторону ее расчленения на эдафические и климатические элементы). Практика, впервые породившая эти принципы, может ожидать теперь радикальных нововведений, ибо созданные ею методы стали, наконец, достоянием чистой науки.

В основе «обобщенной системы» экологические ряды, входящие в состав первоначальных эколого-фитоценологических рядов, остались по существу нераскрытыми. Ряды A, B, C и D представляют собой не что иное, как наиболее часто встречающиеся, главным образом в лесной зоне, типологические профили, обобщенные до степеней экологического ряда в принятом здесь смысле. В. Н. Сукачев называет эти ряды рядами «изменения комплекса прямо действующих на растение эдафических факторов» и указывает, что в классификации «каждый ряд соответствует изменению целого комплекса прямо действующих факторов, но лишь с преобладанием какого-либо одного».

Следовательно, речь идет о преобладании, но не о ведущем (определяющем) значении факторов, положенных в основу классификационных ординат. Так и есть на самом деле, ибо ряды A, B, C и D не представляют собой рядов, построенных по принципу ведущего фактора. Само собой понятно, что зависимость этих рядов только от «прямых факторов» является недоразумением. Положенные в основу «обобщенной классификации» экологические ряды — не что иное, как результат влияния всего комплекса факторов, причем «преобладающее влияние», например, в ряду B принадлежит преимущественно косвенному влиянию аэрации.

О том, что экологические ряды A, B, C и D не перешли в пределах «обобщенной системы» в нечто более широкое и глубокое, свидетельствуют следующие особенности «системы». Во-первых, само взаиморасположение рядов хотя и строится на противопоставлениях, но эти противопоставления не имеют элементарного основания. Ряд A нарастающей сухости почв (брусничные и лишайниковые типы леса) противопоставлен ряду нарастающего «проточного увлажнения» (ручейниковые типы леса). Ряд B нарастающего «застойного увлажнения» (черничники, долгомошники, сфагновые типы леса) противопоставлен ряду C нарастающего богатства почвы (указываем лишь «преобладающие» факторы). Нет необходимости доказывать, что эти противопоставления случайны. Гораздо больше оснований было бы поступить так, как это сделали лесоводы в своей эдафической классификации, исходя из противопоставлений: 1) качественных — пищи растений и влаги и 2) количественных — максимумов и минимумов пищи растений и влаги.

Как мы уже показали выше, ряды трофо — и гигрогенного замещения лесоводами были получены не как результат копирования каких-либо конкретных экологических рядов (этого не было сделано уже хотя бы по той причине, что чистые ряды трофности и увлажнения редко встречаются в природе в такой последовательности), а как результат сравнительно-экологического анализа и обобщения, опирающегося на изложенное представление о формах взаимосвязей между экологическими факторами. Конкретные типологические профили в рядах эдафической классификации, конечно, остаются, но в «снятом виде», т. е. лишенными менее существенных черт, к которым относится, между прочим, взаимное пространственное чередование и расположение типов леса, обязанное многообразным внешним (случайным) по отношению к их экологической оценке условиям — в первую очередь рельефу и геологическим особенностям каждой конкретной местности.

Если «эдафическая сетка» является гибкой, охватывающей без натяжек широкое разнообразие лесов, то этим самым она обязана прежде всего лежащему в ее основе единству несомненных противоположностей — единству трофо — и гигрогенного замещения. Это свойство чуждо «обобщенной системе». Единство противоположных «ординат» осуществляется в ней лишь в одном единственном месте — в стержневом, «центральном» типе леса, в кисличнике, и выражается геометрической точкой. Следовательно, и сама по себе «обобщенная система», вопреки уверениям ее авторов о наличии в ней осей X и Y, представляет собой лишь пересечение линий, крест, на котором и предлагается разместить все разнообразие лесов.

Невозможно представить себе выход из линий креста в сторону заключенных между ними секторов на основе «координат», если воображаемые оси X и Y имеют столь пестрое содержание: ось X содержит в себе и меняющееся увлажнение и меняющееся плодородие почв, а ось Y — меняющиеся увлажнение, аэрацию и плодородие почвы, причем все это с весьма неопределенным «преобладанием» то одного, то другого фактора.

То же самое следует сказать и об «эдафо-фитоценологических ареалах древесных пород», нанесенных на обобщенную систему. Ареал, если говорить о геометрическом способе его выражения,— это, конечно, площадь, очерченная границей, которая в данном случае должна определяться точками пересечения координат, соответствующими точкам границ конкретных географических ареалов (или, еще точнее, типам леса, которые встречаются вдоль границ географических ареалов). Но не этим путем получены «эдафо-фитоценологические ареалы». Нет сомнений в том, что оси X и Y, а также «эдафо-фитоценологические ареалы» попали в обобщенную систему случайно, привнесены в нее со стороны, из лесоводственных классификаций.

В эдафических классификациях лесоводов координаты являются реальностью. Они вытекают из самого существа классификации, из метода ее построения. Координаты в этом случае — ведущие факторы трофности и увлажнения, определяемые градациями количественного нарастания или уменьшения древесных пород в составе лесов данного эдатопа. Поэтому построенные с помощью упомянутых координат экологические фигуры и изобонитеты имеют объективное основание, объективную меру. Если они дают оригинальное и более глубокое объяснение лесоводственным явлениям, то это — результат метода, которым является лесоводственная классификация. Система и метод в ней едины. В противовес этому «обобщенная система» и «эдафофитоценологические ареалы» представляют собой лишь наглядное изображение тех выводов, которые получены их авторами в результате рассмотрения типов леса по стандартным четырем-пяти экологическим рядам, исходя из каждого ряда в отдельности и из других данных, не имеющих отношения к «обобщенной системе» и не являющихся в какой-либо мере ее продуктом. «Обобщенная система» отражает, например, такие факты: 1) существование ценозов из даурской лиственницы и кедра на сфагновых болотах, 2) отсутствие лишайниковых ценозов у кедра и сибирской лиственницы и т. п. Эти факты уже сами по себе, помимо «обобщенной системы», позволяют сделать некоторые выводы об экологии перечисленных пород, и «система» ничего к этим выводам, полученным помимо нее, прибавить не может.

Но когда «обобщенная система» становится на собственные ноги, т. е. когда мы попытаемся получить от нее самостоятельные ответы на вопросы, она дает лишь недоброкачественные суждения, вступающие в конфликт с очевидными истинами. Например, сосна по этой системе идет в сторону богатых почв далее, чем пихта, ель, кедр и лиственница. Этот пример свидетельствует о том, что фитоценологическая система не достигла того уровня, на котором стояли шкалы «отношения пород к почве», составленные лесоводами в первой половине прошлого века, и необоснованно спорит со всеми учебниками лесоводства. Правда, В. Н. Сукачев отмечает, что здесь виновата увеличивающаяся сухость, сопровождающая нарастание плодородия в ряду С. Но тогда становится совершенно непонятным, какой же фактор в ряду С является «преобладающим» — плодородие или сухость? Ведь В. Н. Сукачев устанавливает, что «в этой схеме каждый ряд соответствует изменению прямо действующих факторов, среди которых выделяется какой-либо один», и что «каждый ряд соответствует изменению целого комплекса прямо действующих факторов, но лишь с преобладанием какого-либо одного». Если в ряду С ели помешала сухость, то далее, на продолжении ряда С идут дубравы (Querceta), а для предполагаемой в дальнейшем их классификационной разработки при таких темпах нарастания сухости совсем не хватит влаги!

В порочный круг попадает также и ряд D, заканчивающийся низинными болотами, где аэрация якобы вполне хороша, так как вода здесь проточна и содержит в себе «достаточно кислорода». Помещение дубняков (Querceta) на краю схемы свидетельствует о том, что фитоценологи даже и не предполагают существования дубняков-кисличников, приручейных, а также эдафических аналогов брусничников и черничников (соответствующих нашим B2 и B3). Иными словами, «система», по крайней мере в этой своей части, находится, вопреки тенденции представлять лишь «прямую среду», в полном «энтопическом плену», видя в дубняках нечто эдафически неповторимое по отношению к хвойным лесам.

Н. А. Коновалов попытался на основе «обобщенной системы» дать классификацию дубрав, помещенную В. Н. Сукачевым в первом издании «Дендрологии» (1934). Классификация, относительно которой С. Я. Соколов пишет, что «сам Сукачев этой системой не удовлетворен», была заменена во втором издании той же книги (1938) устаревшей классификацией Г. Н. Высоцкого (1913). Но неудача Н. А. Коновалова объясняется не только субъективными причинами, а прежде всего вопиющими недостатками самой обобщенной системы. Попытка Н. А. Коновалова расположить дубравы на «кресте» обобщенной системы есть, по существу, попытка расположить их по экологическим рядам лесной зоны, лежащим в основе «обобщенной системы». В. Н. Сукачев, однако, замечает: «Принцип построения этой схемы применим и к дубовым лесам». Получилась странная классификация, где в ряду от снытевых до осоковых дубрав нарастает «застойное увлажнение», заканчивающееся медуницевой дубравой, появился особый ряд засоления, представляющий шиповские дубняки на солодях и т. п.

Что касается приписываемых обобщенной системе «динамичности» и «генетичности», то в этом отношении ее авторы еще более переоценивают систему и к тому же исходят из рассмотренных выше смен пород — дуба и сосны елью, сосны дубом. Оценка борьбы за существование «по обобщенной системе» (С. Я. Соколов, 1938) является таким же внесением в схему уже готовых выводов со стороны, как и во всех прочих случаях. Возможное многообразие смен, пестрота их направленности представляются односторонними «стрелками», указывающими на «преобладающие» типы, смен. Если попытка классифицировать в более или менее краткой и легко обозримой схеме пространственное разнообразие типов леса может быть плодотворной, то попытка уложить в классификационную схему (особенно в такую, как «обобщенная система») динамику ценозов приводит лишь к упрощению представлений о процессах развития лесов и местообитаний. Лесоводственные классификации, не выставляющие столь настоятельных претензий на «динамичность», являются более плодотворными для изучения динамики лесов уже хотя бы потому, что они своим логическим построением отражают существенные исторические этапы в развитии лесов и их местообитаний.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Учение о типах леса Сукачева. Характ С и Е типов леса

Тип леса – это объеденение участков леса(т.е. отдельных лесных биогеоцинозов)однородных по составу древесных пород, по другим ярусам растительности и фауне по микробному населению, по климатическим, почвенно-грунтовым и гидрологическим условиям, по взаимоотношениям м/у растениями и средой, по внутрибиогеоценотическому и межбиогеоценотическому обмену веществом и энергией, по вастоновительным процессам и по направлению смен в них.

В основу классификации типов леса ученый положил растительные ассоциации, в дальнейшем- все компоненты и взаимосвязь их м/у собой и лесорастительными условиями. Тип леса он определял по совокупности признаков, называл по растениям индикаторам, господствующей древесной породе, преобладающему виду напочвенного покрова и устанавливал только для покрытых лесом земель. Под типом леса Сукачев понимал «участки леса однородные по составу древ пород, по другим ярусам растительности и фауне, по комплексу лесорастительных условий(климатич,почвен,гидрологич)по взаимоотнашен м/у растениями и средой, по вастоновительным процессам и направлению смен в них, а следовательно, при одинаковых экономических условиях требующих однородных лесохозяйственных мероприятий». Все разнообразие выделенных типов леса Сукачев расположил в системе эколого-фитоценотических рядов: ряд А- уменьшение плодородия и влажности почвы; ряд В – увеличение застойного увлажнения; ряд С- увеличение богатства почвы; ряд Д- увеличение проточного увлажнения ; ряд Е- переходный от застойного увлажнения к проточному. Он предложил систему эколого-фитоценотических рядов для сосняков и обобщенную схему эдафо-фитоценотических ареалов.

Е леса Сукачев разделяет по условиям местопроизростания на 5 гр. А-рельеф большей частью достаточно разбит, места хорошо дренированы, почвы более и менее богатые суглинки, глины или супеси, не заболочены Е-зеленомошники в нее входят типы леса Е-черн занимает ровные местоположения, более влажные, с худшей аэрацией почвы, чем друг типы этой гр. в напочв покрове преобладает черника,Е- кисл занимает лучшие дренированные почвы. Характерна высокая продуктивность древостоя. в напочвенном покрове преобладает кислица,зеленые мхи, Е-брусн характерез большей сухостью и легким механич составом почвы, преоблад в напочвенном покрове брусники. Б— рельеф менее развит места мало дренированы, почвы те же, но уже несколько заболочены- Е-долгомошники идут влево от черничника т.е в направлении избыточного непроточного увлажнения. для него характерен мощный сплошной ковер из кукушкина льна. В— рельеф равнинный или представляет собой дно котловин, места не дренированы, почвы заболочены- сфагновые ельники. представляет обычно дальнейшую стадию заболачивания долгомошника. характерен значительный торфянистый слой, господство сфагнума в напочвенном покрове.Г— дно лагов с заболоченными почвами, но с проточной водой- травяные или травяно-болотные Е. Е-прируч входят в эту группу с богатыми аллювиальными почвами, проточной влагой пышным травяным покровом, крупными стволами деревьев. Д— места с богатыми хорошо дренированными почвами, большей частью с близким известняком – сложные Е. в эту группу входят Е- липов и дубовые. распологающихся на схеме по оси абцисс вправо от кисличника. они характерезуются высокоплодородными почвами и встречаются в поясе хв-широколиственных леов.

распространение Е иС. С идет значительно дальше Е в сторону сухости и бедности почвы, образуя сухие лишайниковые боры. дальше она продвиг и в сторону избыточного увлажнения вплодь до сфагновых болот. эти различия объясняются разным отношением древ пород к почве. в сторону проточного увлажнения Е идет дальше это объясняется развитием густого травяного покрова, мешающего возобновлению С.

Дата добавления: 2014-12-18 ; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав

Лес. Типы, виды и классификация лесов

С начала возникновения научного лесоводства лесные насаждения составляют объект и лесного хозяйства, и лесной науки. В связи с тем, что лесные насаждения отличаются большим разнообразием то, вполне естественно, появились попытки систематизации большого разнообразия форм лесных сообществ. Можно сказать, что система лесных насаждений возникла одновременно с появлением научного лесоводства [15, 19, 25, 50].

Разнообразные лесорастительные условия, наиболее существенными из которых являются степень плодородия и влажности почвы, обусловливают формирование различных по породному составу, продуктивности и другим признакам насаждений. Участки леса с рядом общих признаков объединяются понятием «тип леса». Согласно действующему государственному стандарту, тип леса – это участок леса или их совокупность, характеризующиеся общим типом лесорастительных условий, одинаковым составом древесных пород, количеством ярусов, аналогичной фауной, требующих одних и тех же лесохозяйственных мероприятий при равных экономических условиях. Тип лесорастительных условий – это совокупность однородных лесорастительных условий на покрытых и не покрытых лесом участках, а лесорастительные условия – это комплекс климатических, гидрологических и почвенных факторов, определяющих условия роста леса.

Типология леса возникла из практических потребностей лесного хозяйства. Идея типов леса появилась давно, задолго до появления учения об экосистемах и биогеоценозах. Лесоводы издавна подразделяли лес на отдельные участки, однородные по составу, возрасту, полноте, форме, происхождению, бонитету, почвенно-гидрологическим условиям и т.д. Издавна северные крестьяне, постоянно связанные с лесным промыслом, говорили: «Каков грунт земли, таков и лес».

Названия отдельных типов леса уходят глубоко в старину веков. Например, сосновый лес на песчаных почвах носил название «бор»; сосново- еловый лес на лёгких супесях – «суборь», елово-сосновый лес на более богатых супесях – «сурамень», еловый лес на суглинках – «рамень», еловый лес на всхолмлении – «холм», сосновый лес с лишайниковым покровом по сухим местам – «беломошник», сосновый лес по сырым местам – «суболоть», еловый заболоченный лес с травяным покровом – «согра», сосна по болоту – «рада». Многие из этих названий сохранились в лесоводственной науке и практике до настоящего времени.

Первые попытки выделения типов леса делались в середине ХIХ в. известными русскими лесоводами Е.Ф. Зябловским, И.И. Гуторовичем, П.П. Серебренниковым, А.Ф. Рудзким, Гайером, А.Е. Теплоуховым, В.Я. Добровлянским, Д.М. Кравчинским и др. Отечественный лесовод Е.Ф. Зябловский в своём труде «Начальные основания лесоводства» в 1804 г. указывал на то, что одна и та же древесная порода в разных условиях местопроизрастания даёт разные насаждения.

Первоначальные классификации лесных насаждений основывались прежде всего на составе и господстве древесных пород (чистые и смешанные, одно- и многоярусные), затем на происхождении насаждений (семенное или порослевое), от способа рубки (сплошнолесосечные, выборочные и т.д.).

Например, немецкий лесовод Гайер выделял три формы насаждений: 1) высокоствольные, или семенные; 2) низкоствольные, или порослевые; 3) среднего леса, или порослево-семенные. При этом он воспользовался существующим делением лесного хозяйства на высокоствольное, низкоствольное и среднее. Кроме того, выделенные формы насаждений Гайер подразделял на более мелкие в зависимости от возраста, происхождения и состава.

Известный уральский лесовод А.Е. Теплоухов в 1850 г. писал о подмеченной местными крестьянами связи между характером травянистого покрова и древостоя: «Таким образом, они называют мелкослойную, смолистую, крепкую сосну брусняжной, ибо почва, поросшая брусникой, указывает на рост сосны хороших качеств».

В это же время А.Ф. Рудзкий предложил делить насаждения на отделы, увязывая их с характером местоположения, почвы и учитывая их хозяйственное значение. Он выделял семь отделов:

В.Я. Добровлянский высказал необходимость выделения типов насаждений, в связи с которыми должны проводиться все лесохозяйственные работы. Д.М. Кравчинский впервые ввел в лесоводство понятие хозяйственных типов насаждений и с учётом этих категорий осуществлял лесоустройство.

Таким образом, лесоводы в конце XIX начале XX веков делали практические попытки разделения лесов на типы насаждений. Однако, разделение лесных насаждений на части только по составу или господству пород недостаточно, поскольку большинство древесных пород могут произрастать в различных условиях, давая в сочетании друг с другом разные насаждения.

Русские лесоводы Севера впервые применили к классификации и характеристике лесов типологический принцип, то есть положили в основу разделение лесов не только по составу, но и по условиям местопроизрастания, в частности, по почвенно-грунтовым признакам и по местоположению.

В соответствии с большим разнообразием природных особенностей лесов и лесорастительных условий, историей развития лесного хозяйства и лесопользования, конкретными социально-экономическими факторами в отдельных регионах сложился довольно сложный комплекс региональных лесотипологических классификаций.

Наибольшее влияние на формирование современных региональных типологических классификаций лесов оказали лесотипологические классификации Г.Ф. Морозова, В.Н. Сукачёва и П.С. Погребняка.

1. Учение о типах насаждений Г.Ф. Морозова

Создание и формирование научной типологии, учение о типах насаждений связывается с именем классика русского лесоводства Г.Ф. Морозова [19, 20]. Используя опыт других лесоводов, в том числе В.Я. Добровлянского, и Д.М. Кравчинского, Г.Ф. Морозов развил учение о типах насаждений. Оно базируется на учении отечественного почвоведа В.В. Докучаева о типах почв. Как отмечал сам Г.Ф. Морозов, учение о типах насаждений зародилось на нашей русской почве и в дальнейшем уже распространилось широко и за границу. Он считал, что естественная классификация лесных сообществ должна основываться на основных факторах лесообразования:

Г.Ф. Морозов понимал под типом насаждений «совокупность насаждений, объединённых в одну обширную группу общностью условий местопроизрастания, или почвенно-грунтовых условий». Далее он писал:

«Как лес может быть расчленён на насаждения, так и все местоположения, принадлежащие к какой-нибудь определённой территории, могут быть расчленены на типы условий местопроизрастания».

Каждому условию местопроизрастания, по Г.Ф. Морозову, соответствует: «1) определённый состав леса, 2) определённая форма его, 3) определённые взаимные сочетания, 4) долговечность составляющих его организмов, 5) до известной степени внутренние жизненные свойства организмов или орудие их взаимодействия, 6) плотность древесного населения, 7) степень энергии борьбы за существование и изменение в ходе её во времени, 8) рост и плодоношение, 9) потому и возобновление всего организма, 10) степень устойчивости его в борьбе, как целого, с другими сообществами растений или с вредителями из мира животных, растений и таких стихий, как ураган, грозы и т.д.».

Тип насаждений, по Г.Ф. Морозову, – понятие лесоводственно- географическое, связанное с определённой климатической областью, с типом рельефа и почвенно-геологическими условиями. Тип насаждения – низшая квалификационная единица. «Самыми крупными единицами, – писал Г.Ф. Морозов, – будут зоны и подзоны, затем области и подобласти и, наконец, типы лесных массивов и типы насаждений».

К зонам, по Г.Ф. Морозову, относятся: тундра лес, степь и пустыня. Они делятся на подзоны: лесотундра, северная лесная полоса тайги и болот, древняя лесостепная подзона с реликтовыми дубовыми лесами, древняя степная подзона, современная лесостепная и, наконец, степная с байрачными лесами. Если зоны и подзоны расположены более или менее параллельно широтам, то области и подобласти могут иметь другое направление. Например, Г.Н. Высоцкий делит лесостепь на три области: Заднепровье, Центральный район и Заволжье.

Любая классификационная единица, будь то зона, область или тип насаждений, по Г.Ф. Морозову, представляет собой сложное общежитие живых существ в непрерывной связи с внешней средой, представляет явление и биогеографическое, и биосоциальное, и историческое.

Г.Ф. Морозов особо отмечал географичность типов насаждений и считал возможным выделять их по географическим зонам или областям, а не в целом по стране.

Изложив общие принципы классификации лесных сообществ, Г.Ф. Морозов даёт частное описание основных типов насаждений лесостепной зоны, зоны сухого лесоводства. Там были выделены им следующие типы насаждений: сухой бор, низинный бор, пристепной бор на чернозёмных супесях и типы леса нагорного берега.

Сухой бор. В этот тип насаждений Г.Ф. Морозов объединил сосняки, растущие по левым низким берегам рек, на вершинах сухих песчаных дюн, где в живом напочвенном покрове в массе растут лишайники. Сосна в таких борах образует чистые, одноярусные, очень быстро изреживающиеся насаждения низкой производительности III-V бонитетов. Такие сухие боры мало изменяют занятую ими среду, формируют слабую подстилку, которая на сухой почве разлагается очень медленно, подзолообразовательный процесс идёт очень вяло. Сплошные рубки в сухих борах не приводят ни к смене покрова, ни к смене пород. «Сухие боры сухой области – не столько результат бедности грунта, сколько его сухости», – отмечал Г.Ф. Морозов.

Низинный бор (свежий бор). Этот тип насаждений характеризуется сосновыми насаждениями II-III бонитетов, с участием берёзы, осины и дуба, с редким подлеском из крушины ломкой и рябины. Такие сосняки растут в междюнных низинах или котловинах, в которых бывают свежие песчаные почвы с покровом из зелёных мхов. Здесь очень близок уровень грунтовых вод. Обычно он расположен на глубине 2-3 м. Все насаждения этого типа характеризуются сравнительно хорошим естественным возобновлением. При сплошных рубках наблюдается смена пород и живого напочвенного покрова. Между низинным свежим бором и сухими борами бывают переходы и отклонения в разные стороны: то в сторону большей сухости, то, наоборот, в сторону большей влажности, вплоть до низин, которые можно назвать уже не свежими, а влажными борами. Отличительным признаком влажных боров является более близкий уровень грунтовых вод (до 1,25 м). Здесь формируется иной напочвенный покров и наблюдается преобладание осины над берёзой.

Пристепной бор на чернозёмных супесях. Они формируются на чернозёмовидных супесях, подстилаемых на разной глубине суглинками. Большая мощность чернозёмной супеси (глубиной до 1 м), – пишет Г.Ф. Морозов, – свидетельствует о том, что эта территория была когда-то занята степью, и только позднее на неё надвинулся лес.

Насаждения этого типа представлены сложными формами I-Iа бонитета. В первом ярусе находится сосна высотой до 35 м; во втором – дубняки среднего качества с единичной примесью береста, берёзы и осины; в подлеске преимущественно бересклет бородавчатый. При сплошных рубках сосновый подрост часто заглушается порослью дуба и других лиственных пород и происходит смена сложных сосняков порослевыми насаждениями.

В лесостепи по правым нагорным берегам рек, где обычны лёссы, лессовидные и мореные суглинки, чернозёмовидные и засолённые почвы Г.Ф. Морозов выделил следующие типы леса нагорного берега: дубово- ясеневые насаждения самых высоких мест; дубняки с участием ясеня, чистые и одноярусные дубняки на солонцеватых почвах, дубняки с участием осины.

Дубово-ясеневые насаждения самых высоких мест на тёмно-серых лесных почвах, включая сюда и деградированный чернозём и лесостепной суглинок. Насаждения этого и второго типа не только смешанные, но и сложные: благодаря преобладанию ясеня над дубом можно различить иногда четыре яруса. Во втором ярусе произрастают ильмовые, липа; в третьем – полевой клён, а в четвертом – кустарниковый подлесок из черноклёна и других пород. Насаждения такого типа отличаются высокой производительностью и характеризуются обильным подростом.

Дубняки с участием ясеня на разных серых светло-серых лесных суглинках. В этих типах насаждений ясень уже не преобладает над дубом и обычно уступает ему в росте. Эти насаждения среднего бонитета (II), но состав остаётся тем же, что в дубово-ясеневых насаждениях. Здесь также хорошо выражена ярусность. Дуб плодоносит слабее, самосева дуба здесь встречается меньше, растёт он хуже, но всё же это типично коренное местопроизрастания дуба.

Дубняки на солонцеватых почвах и на лесных солонцах. Этот тип насаждений представлен уже не сложными и смешанными, а чистыми и одноярусными дубняками. Они характеризуются плохим ростом и представлены насаждениями IV и V классов бонитета, с плохо развитой кроной и очень подавленным плодоношением. Сомкнутости насаждений нет, хотя число деревьев на 1 га довольно большое и достигает в столетнем возрасте до 4000 шт./га.

Дубняки с участием осины. Такие типы насаждений встречаются на аллювии (от лат. alluvio – нанос, намыв) овражных тавельгов (от нем. Talweg, Tal – долина, Weg – дорога), то есть на наносных отложениях (гравий, галька, песка, глины) рек и ручьев; и на деллювии (скопление рыхлых продуктов выветривания горных пород) прилегающих частей овражных склонов. Такие насаждения представляют собой дубняки с участием осины превосходного роста.

Г.Ф. Морозов отмечает, что при сплошных рубках все типы насаждений нагорного берега дают обильную поросль, а насаждения первых двух типов (дубово-ясеневые и дубняки с участием ясеня) сохраняют её до высокого возраста (120-140 лет), вероятно, благодаря превосходным почвенно-грунтовым условиям. Только по тальвегам оврагов и балок сплошная рубка даёт смену дуба на осину. То же самое происходит в более северных районах наших дубрав, где сплошная рубка легко ведёт к смене дуба на липу и осину.

Г.Ф. Морозов выделял основные и временные типы насаждений. Основные – это те природные насаждения, которые более всего соответствуют данным условиям местопроизрастания, например, сосняки на песчаных почвах, ельники на оподзоленных суглинках, дубравы на лесных мало оподзоленных суглинках и т.д. К временным типам он относил насаждения, которые появляются на месте основных, существуют непродолжительное время и вновь вытесняются основными, например, осинники и березняки на месте сосны или ели. Основные и временные типы насаждений в лесоводстве соответствуют первичным и вторичным типам растительности в ботанике.

Из всех лесоводов своего времени Г.Ф. Морозов был наиболее близок к пониманию единства организмов и окружающей их среды. Под влиянием Г.Ф. Морозова идея типов леса привлекла всеобщее внимание и получила широкое развитие в работах отечественных и зарубежных лесоводов. Учение о типах насаждений Г.Ф. Морозова послужило основой для развития типологических направлений П.П. Серебренникова, А.А. Крюденера, Е.В. Алексеева и П.С. Погребняка.

П.П. Серебренников, высоко оценивая и используя учение о типах леса Г.Ф. Морозова, разработал классификацию типов насаждений для лесов Севера. Он выделил в качестве главного признака для выделения типов преобладание древесной породы. Разделив насаждения по господству пород, он разбил каждую группу на типы в соответствии с влажностью почвы: по суходолу (почвы сухие, свежие и сырые) и по мокрому месту (почвы мокрые и болотные).

Для сосны П.П. Серебренников выделил три типа насаждений по суходолу (бор-беломошник, бор-ягодник и бор островной, или «веретье») и четыре типа по мокрому месту (сурадок, суболоток, рада и моховое болото). Для ели он выделил три суходольных типа насаждений (холм и холмовая ровнядь, ровнядь на сырой почве и лог) и один тип по мокрому месту (согра). Лиственные насаждения представлены у П.П. Серебренникова одним типом по суходолу (новина или пальник) и одним по мокрому месту (уйта – почти чистое берёзовое насаждение). Смешанные типы с господством хвойных: биль с преобладанием ели и черничник с преобладанием сосны.

А.А. Крюденер [13] использовал для разработки своей классификации типов леса учение о типах насаждений Г.Ф. Морозова и работы северных лесничих и лесоустроителей И.И. Гуторовича, П.П. Серебренников, А.С. Рожкова и др. Он создал естественно-историческую классификацию типов леса для лесной зоны европейской части России.

А.А. Крюденер следующим образом характеризует тип леса: «Главные типы почвогрунтов и типичные почвенно-грунтовые условия, в зависимости от увлажнения (и водного дренажа), доступа воздуха (воздушного дренажа) и характера верхнего слоя растительной почвы (кислого, нейтрального, мягкого илистого перегноя, торфа), дают в связи с минеральным субстратом при наличности известного древостоя определённые типы насаждений».

Следовательно, классификация почвогрунтов А.А. Крюденера основана на двух главных признаках: механическом составе и влажности. По механическому составу почвогрунтов он выделял следующие типы леса: на песках – боры, на супесях – субори, на суглинках – рамени и на комбинациях почвогрунтов (песчаных, супесчаных и суглинистых) – сурамени. Кроме того, выделенные типы почвогрунтов и, соответственно типы леса, А.А. Крюденер подразделял по степени увлажнения на сухие, свежие, влажные, илистые, лога, трясины и заболоченные (пендус, согру, сумшару и мшару), надболотные (при отсутствии торфа) и сырые (также при отсутствии торфа).

Классификация типов леса явилась определённым полезным этапом в развитии лесной типологии европейской части России.

2. Геоботаническая типология леса в.н. сукачёва

Основателем геоботанической, биогеоценотической типологии леса является академик В.Н. Сукачёв [44]. Он определял тип леса по преобладающим растениям – эдификаторам (создателям среды) и называл его по господствующей древесной породе и преобладающему виду напочвенного покрова (доминантам). На основании этого В.Н. Сукачёв все леса подразделяет на:

Тёмнохвойные и светлохвойные леса В.Н. Сукачёв подразделял на группы типов: лишайниковые, зеленомошниковые, долгомошниковые, сфагновые, травяно-болотные, широкотравные и сложные. Березняки и осинники он относил к производным типам леса.

В начале своей научной деятельности В.Н. Сукачёв развивал учение о лесе как о фитоценозе, или растительной ассоциации. Позднее он рассматривал тип леса как тип лесного биогеоценоза и давал ему следующее определение: «Тип леса – это объедение участков леса (отдельных лесных биогеоценозов), однородных по составу древесных пород, по общему характеру других ярусов растительности, по фауне, по комплексу лесорастительных условий (климатических, почвенно-грунтовых и гидрологических), по взаимоотношениям между растениями и средой, по восстановительным процессам и по направлению смен на этих участках леса, требующих при одинаковых экономических условиях однородных лесохозяйственных мероприятий».

По В.Н. Сукачёву, тип леса более широкое понятие, чем растительная ассоциация ботаников. В него могут входить различные по составу растений, но сходные по экологическим свойствам ассоциации. Различными могут быть даже доминирующие древесные виды, например ель европейская и ель сибирская в пограничных частях ареала.

С позиций биогеоценотического похода В.Н. Сукачёва, растительная ассоциация объединяет растительные сообщества, однородно участвующие в аккумуляции и трансформации вещества и энергии на поверхности Земли. В соответствии с этим, растительная ассоциация характеризуется в основном однородным видовым составом, однородной синузиальной структурой, отражающей соответствующий состав экологических типов растений, и определённым составом факторов среды, влияющих на фитоценотический процесс.

Синузия (от греч. synusia – совместное пребывание, сообщество) – структурная часть фитоценоза, ограниченная в пространстве или во времени. В состав одной синузии входят виды, имеющие сходную жизненную форму и близкие ритмы сезонной вегетации. Например, в широколиственных лесах выделятся следующие синузии: деревьев, кустарников, летневегетирующего разнотравья и ранневесенних эфемероидов.

В.Н. Сукачев расположил сосняки и ельники в виде осей координат, где в центре на пересечении осей, расположен сосняк кисличник, или ельник- кисличник.

Схема эколого-фитоценотических рядов сосновых лесов

Сосняки: 1 – кисличник; 2 – брусничник; 3 – лишайниковый; 4 – черничник; 5 – долгомошник; 6 – сфагновый; 7 – сфагновые болота; 8 – травяной; 9 – липовый; 10 – лещиновый; 11 – дубовый

По оси А располагается ряд постепенного увеличения сухости и бедности местообитаний. Здесь последовательно располагаются брусничники и лишайниковые типы. По оси D постепенно нарастает проточное увлажнение в условиях которого формируются травяно-болотные типы. По оси В постепенно увеличивается заболачивание, ухудшается аэрация и плодородие местообитания, здесь последовательно располагаются черничники, долгомошники и сфагновые типы. Направление оси С – увеличение богатства почвы и сухости. Здесь последовательно располагаются липовые, лещиновые и дубовые типы сосняков и ельников (в ельниках выпадает лещиновый тип).

Рис. 30. Сосняк черничник

Эти ряды В.Н. Сукачев называл эколого-фитоценотическими, т.к. они показывают экологические связи фитоценозов, а также генетическими, т.к. отражают направление их взаимной смены.

В сосновых лесах В.Н. Сукачев выделил группы типов и типы леса:

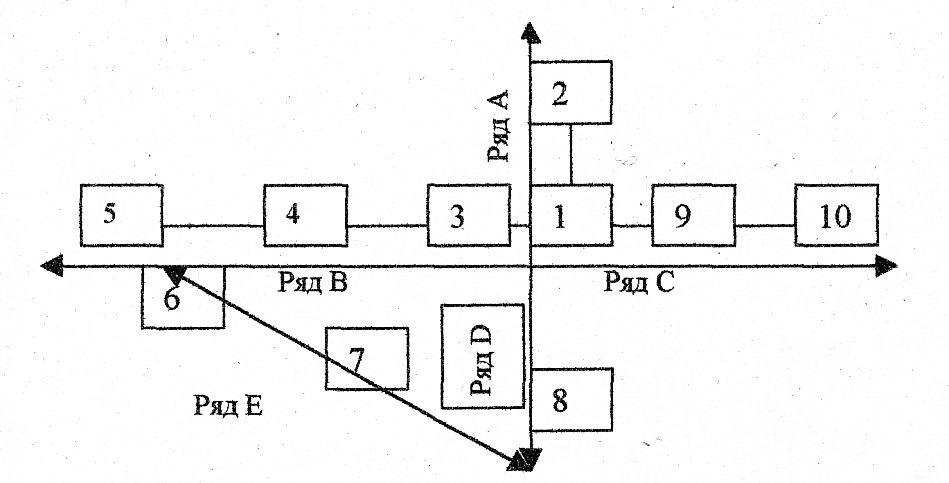

В схеме эколого-фитоценотических рядов еловых лесов В.Н. Сукачев дает дополнительный ряд Е, который является переходным от заболачивания к проточному увлажнению. В еловых лесах выделяются группы типов и типы леса:

Схема эколого-фитоценотических рядов еловых лесов

Ельники: 1 – кисличник; 2 – брусничник; 3 – черничник; 4 – долгомошник; 5 – сфагновый; 6 – осоко-сфагновый; 7 – травяно-сфагновый; 8 – лог; 9 – липовый; 10 – дубовый (по Н.М. Горшенину и А.Н. Швиденко, 1977)

Классификация типов леса В.Н. Сукачева предусматривает разделение типов лесов на коренные и производные, что соответствует постоянным и временным типам Г.Ф. Морозова. В.Н. Сукачев внес огромный вклад в развитие лесной типологии. Он является основателем биогеоценотического направления в лесной типологии. Классификация типов леса В.Н. Сукачева находит широкое применение при описании насаждений и при назначении отдельных лесохозяйственных мероприятий — мер содействия естественному возобновлению, способов рубок и некоторых других.

Продолжателем лесотипологического направления Г.Ф. Морозова П.П. Серебренникова и А.А. Крюденера был проф. Е.В. Алексеев. Он, как и его преемник П.С. Погребняк, изучал типы леса на Украине, поэтому это направление часто называют украинским, или лесоводственно- экологическим.

3. Лесоводственно-экологическая типология леса П.С. Погребняка

Лесоводственное экологическое направление в учении о типах леса получила дальнейшее развитие в работах П.С. Погребняка [32]. П.С. Погребняк определяет как тип условий местопроизрастания со всей совокупностью растительности, независимо от видов древесных пород. Он писал, что под типом леса надо понимать «…все участки леса и даже вырубки, подлежащие возобновлению, с экологически однородными (или близкими) местообитаниями.

В основу типологической классификации лесов он положил принцип единства организмов и среды. П.С. Погребняк исходил из того, что производительность лесов зависит от двух равнозначных эдафических факторов плодородия почвы – влажности и богатства. Для отражения изменений, происходящих в составе и продуктивности лесов в следствие изменений климатических и эдафических факторов среды, П.С. Погребняк воспользовался методом сравнительной экологии. Ряды лесных участков, расположенные по количественных ступеням нарастания влажности в условиях одинакового плодородия, были названы гигрогенными, отдельные части гигрогенного ряда (0, 1, 2, 3, 4, 5) – гигротопами. То есть, каждый гигротоп объединяет участки лесной площади с одинаковой влажностью.

Ряды лесных участков, расположенные по количественным ступеням богатства (трофности) были названы трофогенными, а каждый член ряда (A, B, C, D) называется трофотопом. Трофотопы – это участки леса с одинаковым почвенным плодородием. Тип лесного участка объединяет лесные и нелесные участки с одинаковыми почвенно-гидрологическими условиями.

Все местообитания, занятые лесом и не занятые им, но лесопригодные, в зависимости от плодородия делятся по эдафической системе П.С. Погребняка на 4 трофотопа: A – боры, В – субори, С – сугруды, D – груды; а каждый трофотоп по степени влажности разделяется на 6 гигротопов: 0 – очень сухие, 1 – сухие, 2 – свежие, 3 – влажные, 4 – сырые, 5 – мокрые.

Рис. 31. Бор свежий

Боры – наиболее бедные местообитания с преимущественно песчаными и супесчаными почвами. Важнейшими эдификаторами трофотопа являются сосна и лиственница.

Субори – относительно бедные местообитания. Почвы чаще всего супесчаные. Древостой коренных ассоциаций из сосны и лиственницы, Иногда во втором ярусе могут быть ель и дуб.

Сугруды – относительно богатые местообитания. Почвы суглинистые или супесчаные. В древостоях коренных типов, кроме видов, произрастающих в борах и суборах, могут расти: пихта, бук, граб, клен, липа.

Рис. 32. Суборь свежая

Груды – богатые местообитания преимущественно в районах теплового климата. Насаждения наивысшей продуктивности, в состав которых могут входить дуб, бук, ель, сосна, пихта, ясень, ильм, орех, бархат.

Для отображения зависимости состава и продуктивности насаждения от эдафических факторов среды П.С. Погребняк объединил экологические ряды в эдафическую сетку. При этом он использовал и развил типологическую классификацию Е.В.Алексеева, поэтому она и получила названия эдафической сетки Алексеева-Погребняка (табл. 13).

Таблица 13. Эдафическая сетка Алексеева-Погребняка

| Гигротопы | Трофотопы | . | ||

| Боры А | Субори В | Сугруды С | Груды Д | |

| Крайне сухие – 0 | А0 | В0 | С0 | Д0 |

| Сухие –1 | А1 | В1 | С1 | Д1 |

| Свежие – 2 | А2 | В2 | С2 | Д2 |

| Влажные – 3 | A3 | В3 | С3 | Д3 |

| Сырые – 4 | А4 | В4 | С4 | Д4 |

| Мокрые – 5 | А5 | В5 | С5 | Д5 |

Таким образом, эдафическая сетка наглядно отражает влияние на растительность основных факторов почвенного плодородия – воды и минеральной пищи. Эдафическая сетка широко используется в практике лесокультурного дела для экологической оценки естественных почвенно- грунтовых условий.

В.Г. Нестеровым был предложен в 1949 г. комплексный биоэкологический метод типологии леса, при котором типы леса определяются и обозначаются по двум, базисным признакам – древесным породам и условиям местообитания (особенностям почвы и климата). Названия типам леса даны большей частью комплексные, лесоводственные, отражающие и древесную породу и почву, например: сосняки на свежей супесчаной дерново-подзолистой почве; дубрава ясеневая на черноземе и т.д.

Для целей практики В.Г. Нестеровым предложены обозначения типов леса в виде кратких буквенных показателей: Сс, Ссв, Ссу, Дсу, Дсм и т.д., где заглавная буква обозначает первую букву названия породы: С – сосна, Д – дуб и т.д., а малая буква при ней – условия местопроизрастания: с – сухие почвы разного механического состава; cв – свежие пески; су – свежие супеси и мелкие суглинки; см – свежие глубокие суглинки, супеси на глинах и суглинках, глинистые супеси; л – проточно-сырые почвы возле ручьев, в логах, оврагах; з – застойно-сырые почвы; пп – припойменные; б – болотистые почвы; п – пойменные почвы. «Использование данной классификации типов леса, – отмечает В.Г. Нестеров, – не снимает возможности применения классификации В.Н. Сукачева для типологии лесорастительных сообществ и классификации П.С. Погребняка для типологии условий местопроизрастания их. Сочетание же всех трех классификаций охватывает всю проблему лесной типологии: установление типов леса, как единства растений и среды, типов лесорастительных сообществ и типов лесорастительных условий среды.

В нашей стране разрабатывались и другие направления лесной типологии и классификации типов леса. На их основе разработан ряд региональных классификаций типов леса, учитывающих местные особенности. Они используются практикой лесного хозяйства.

Для практического использования типов леса в лесном хозяйстве их целесообразно распределить на группы (категории производительности): высокопроизводительные, среднепроизводительные и низкопроизводительные. Категории производительности устанавливают по двум показателям – качественному и количественному. Качественный показатель определяется типом леса; количественный показатель – классом бонитета изучаемого насаждения. Кроме количественного показателя продуктивности типов леса, устанавливают возрастной этап формирования типа леса. Разделение лесов на группы типов леса по категориям производительности, а в пределах типа леса по этапам формирования позволяет использовать лесную типологию в качестве основы для проектирования и ведения лесного хозяйства.

Список литературы: