учение об ареалах в ботанике

Учение об ареалах

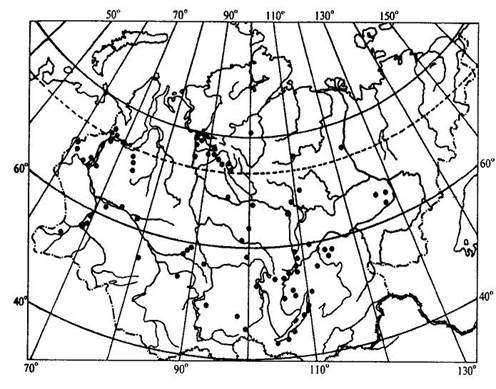

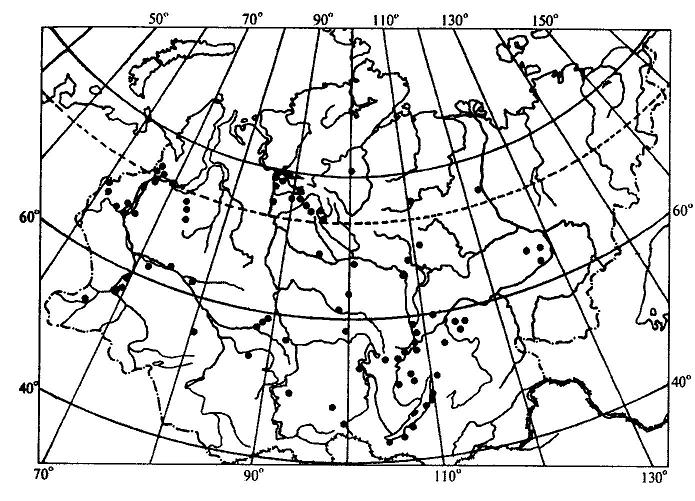

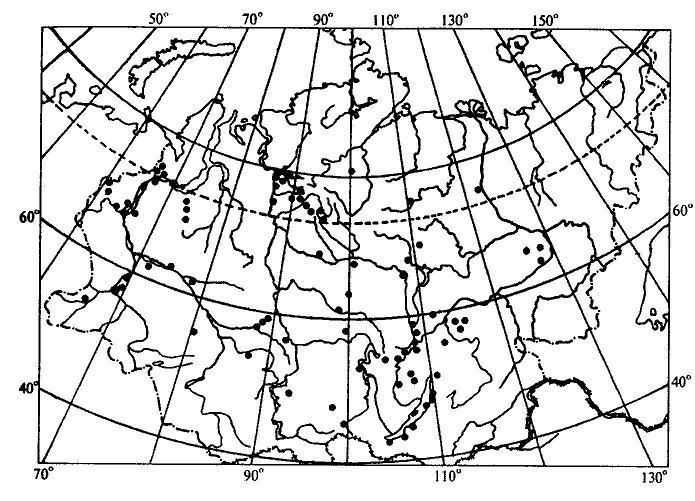

Рис. 15.14. Пример точечной карты ареала (ареал зубровки арктической (Hierochloe arctica)).

Ни один вид не занимает всю территорию своего ареала сплошь. Это связано с тем, что даже в небольшом, относительно однородном географическом районе не наблюдается полной выравненности экологических условий. Как правило, ареалы растений охватывают значительные части суши со сложной топографией и множеством разнообразных местообитаний. Каждый вид нуждается по своей экологической природе в строго определенном местообитании, таким образом, неоднородность физико-географических условий на территории ареала неизбежно порождает прерывистое распределение особей и популяций вида, следовательно, можно говорить о топографической прерывистости ареала.

Однако топографическая прерывистость ареала не нарушает его географической целостности. Ареал считается сплошным при непрерывном географическом распространении вида, хотя и при наличии прерывистости топографической. Растения водоемов, солончаков, болот, песчаных почв, приуроченные к специфическим местообитаниям, нередко обнаруживают особенно значительную прерывистость своего топографического распределения. Промежуточные пространства с иными местообитаниями заполняются популяциями других видов в соответствии с их экологической приспособленностью. В результате этого один и тот же географический район может входить в ареалы многих видов, т. е. ареалы разных растений обычно налагаются друг на друга в тех или иных частях. Например, в Западной Сибири произрастают такие древесные породы, как сибирский кедр, пихта, ель, сосна. Эти виды находятся здесь в пределах своего ареала, но в то же время каждый занимает свое местообитание: сосна на песчаных террасах рек, ель в поймах, на богатых наносных почвах, кедр и пихта на суглинках ближе к водоразделам. Ареалы этих видов налагаются только в определенной части равнины, тогда как размеры и общие очертания ареалов значительно расходятся.

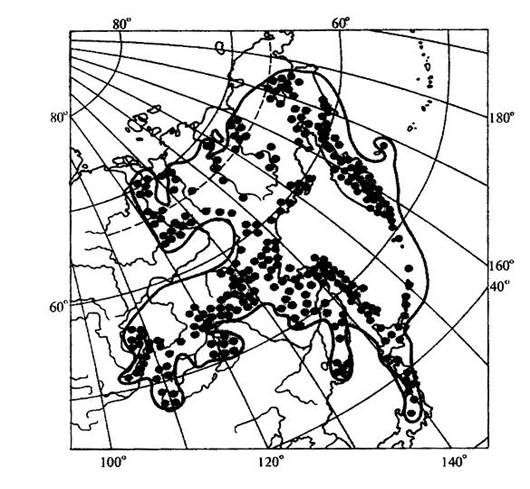

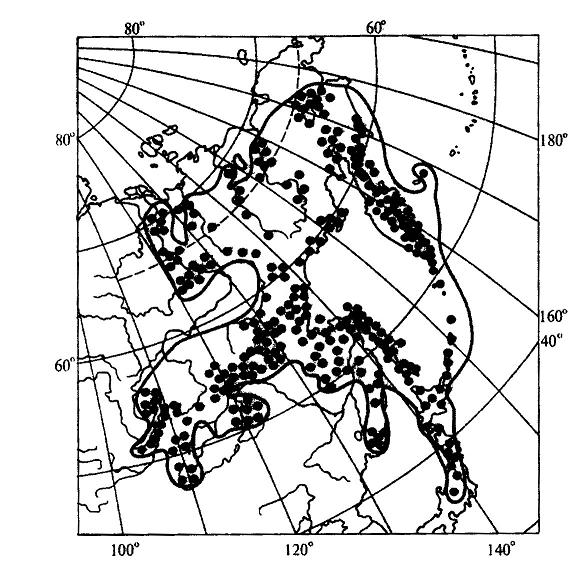

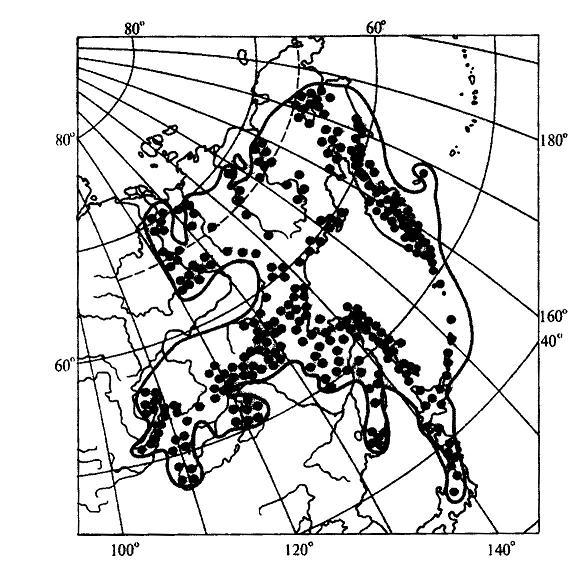

Рис. 15.15. Пример точечно-контурной карты ареала ( ареал кедрового стланика (Pinus pumila)).

Рассматривая географическое распространение растений, мы можем иногда встретиться с таким фактом, когда промежуток между отдельными местонахождениями вида охватывает значительную часть суши, которая не может быть включена в единый ареал данного вида, так как здесь имеет место географическая прерывистость. В этом случае говорят о разрыве ареала, или его дизъюнкции.

Дизъюнкция представляет собой довольно распространенное явление, особенно в родах и семействах. Таковы ареалы родов орех (Juglans), к которому относятся о. грецкий (J. regia), о. маньчжурский (J. mandshurica) и ряд американских видов; саговник (Cycas) и многих других. Разорванные (дизъюнктивные) ареалы обычно являются наследием геологического прошлого, т. е. представляют остатки некогда сплошных ареалов. Подтверждением этому являются ископаемые остатки растений, находимые на территориях современных разрывов ареалов. Например, в третичных отложениях северной Евразии, в том числе и Сибири, широко известны остатки орехов, родственных грецкому ореху, что свидетельствует о былом обширном ареале этого рода, имеющем в настоящее время дизъюнктивный характер.

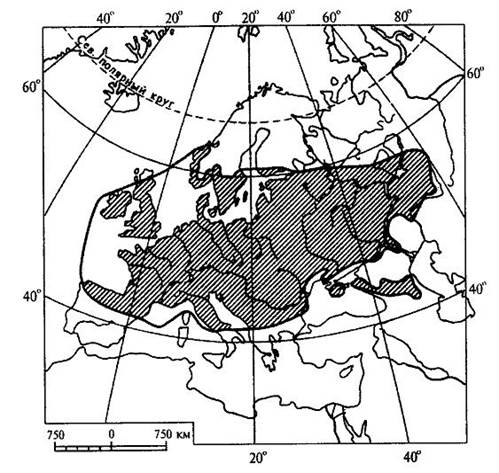

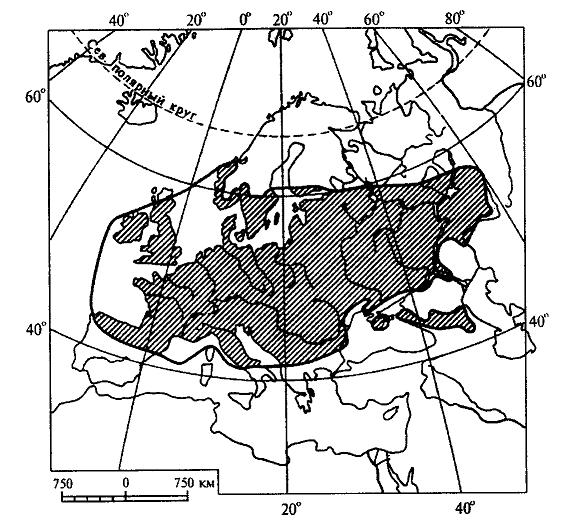

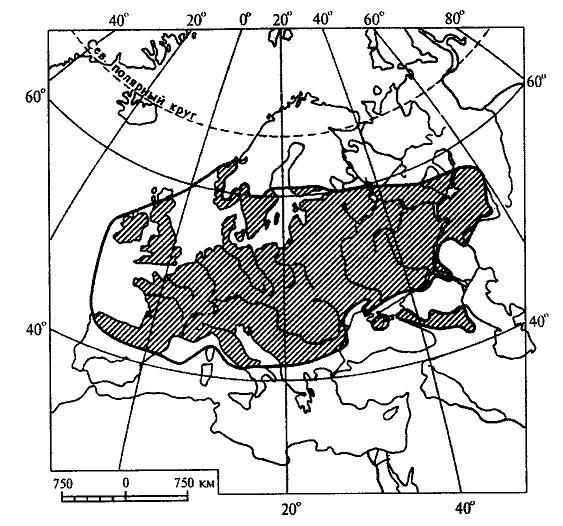

Рис. 15.16. Пример контурно-штриховой карты ареала (ареал дуба обыкновенного (Quercus robur)).

Ареал образуется в результате расселения вида и последовательного завоевания им определенного географического пространства и является результатом взаимодействия биологических особенностей вида с физико-географическими условиями в их историческом развитии. Следовательно, к основным факторам формирования ареалов можно отнести следующие:

1. Биологические особенности растений:

а) естественные способы распространения;

б) экологическая амплитуда.

2. Современные физико-географические условия, в которых происходит расселение вида.

4. Изменения физико-географических условий материков в геоисторическом масштабе.

5. Деятельность человека.

В зависимости от тех причин, которые обусловливают границы ареалов, в географии растений различают следующие типы границ: климатические, непереходимые, почвенно-грунтовые, биотические, исторические.

1. Климатические границы возникают как следствие приспособленности растений к режиму тепла и влаги той природной зоны, где каждый данный вид существует в оптимальных условиях. У большинства растений Северного полушария, особенно древесных, полярная граница является климатической (ель, лиственница и др).

Зависимость границ ареалов от климата проявляется в том, что во многих случаях эти границы идут по определенным параллелям или повторяют изолинии каких-либо климатических показателей. Наглядным примером являются северная и южная границы ареала семейства пальм, которые проходят по северному и южному тропикам.

3. Почвенно-грунтовые, или эдафические, границы образуются при исчезновении необходимых местообитаний в связи с резким изменением химизма или физических свойств почв. Так, сильная засоленность северной половины Крымского полуострова является препятствием для расселения сюда многих степных видов, распространенных на юге Украины. Географически сплошная вечная мерзлота на северо-востоке Сибири является причиной образования здесь границ ареалов ряда древесных пород, обычных в остальной Сибири, таких как ель, сосна, сибирский кедр.

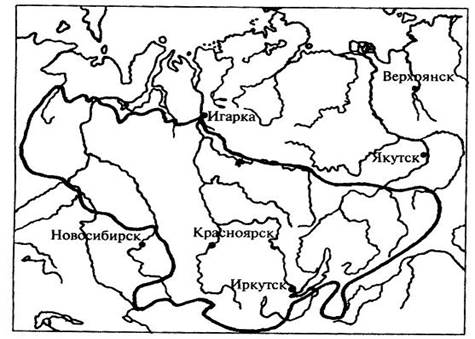

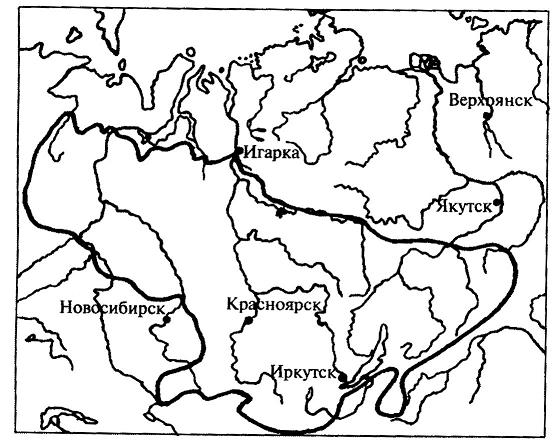

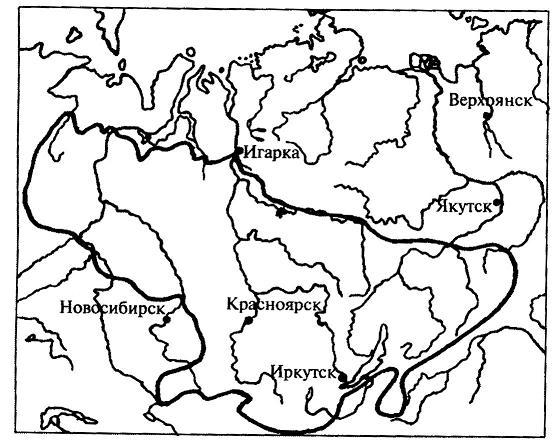

5. Исторические границы, в отличие от предыдущих типов, обусловлены не современными причинами, а какими-нибудь событиями геологического прошлого, такими, как фазы горообразования, изменения конфигурации и связей материков, изменения климата. К историческим границам можно отнести также те случаи, когда вид в современную эпоху активно расселяется и не достиг еще потенциально возможных для него пределов. К такому типу можно отнести западную границу ареала сибирского кедра (рис. 15.17 ), который в своем расселении из Западной Сибири перевалил через Урал и Приуралье и еще не успел проникнуть дальше на запад.

Рис. 15.17. Ареал кедра сибирского (Pinus sibirica).

Ареал в своем развитии проходит определенные стадии. Первоначально, в момент своего возникновения, вид часто имеет незначительный по площади ареал (первичный ареал). Затем, если условия среды благоприятны, происходит расселение вида, и ареал постепенно расширяется. В конце концов, вид достигает своих пределов распространения, ареал перестает существенно увеличиваться по площади, и его границы более или менее стабилизируются. Когда вид расселяется, его ареал находится в стадии прогресса. Однако ареалы могут претерпевать и обратные, регрессивные изменения, сокращаясь по площади. Это происходит вследствие изменения окружающей среды в неблагоприятном для вида направлении (например, похолодание или иссушение климата). В конечном счете, от некогда обширного ареала может остаться лишь очень небольшая его часть. Такие ареалы называют реликтовыми. Примерами растений, имеющих реликтовые ареалы, могут быть гинкго двулопастный (Ginkgo biloba), мамонтово дерево, или секвойядендрон гигантский (Sequoiadendron giganteum), болотный кипарис (Taxodium distichum) и др.

В зависимости от формы ареалы делят на две основные группы: 1) сплошные и 2) несплошные.

Наиболее распространенными формами среди сплошных ареалов являются:

К несплошным ареалам относятся:

Размеры ареалов могут колебаться в широком диапазоне. Особенно значительные площади занимают опоясывающие ареалы некоторых семейств, некоторые роды (береза, сосна) также имеют очень обширные сплошные ареалы. Но ареал вида обычно ограничен какой-либо климатической зоной, охватывая лишь отдельную ее часть.

Виды, встречающиеся на всех континентах, называются космополитами. К ним относятся некоторые водные растения, например элодея канадская (Elodea canadensis), ряска малая (Lemna minor), тростник обыкновенный (Phragmites australis) и др. Обитатели водной среды никогда не испытывают недостатка во влаге и мало зависят от климата. Кроме того, эти растения способны быстро расселяться по территории, так как их семена, плоды, вегетативные органы легко разносятся водой или птицами. Обширные ареалы имеют некоторые сорные растения, произрастающие на нарушенных местообитаниях, где ослаблена конкуренция между растениями, и сопутствующие человеку на всех материках, например пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris), крапива двудомная (Urtica dioica) и ряд других. Отдельные местонахождения этих растений, как правило, настолько удалены друг от друга, что соединять их в один сплошной ареал было бы неправильно. Подобные ареалы обычно показывают на картах рассеянными точками, и ареал называют точечным.

Если растение распространено в пределах примерно половины суши, то его относят к полукосмополитам. Последние наиболее часто встречаются среди споровых растений, например папоротник орляк (Pteridium aquilinum), некоторые мхи.

Среди стенохоров имеются виды, ареал которых ограничен только каким-либо определенным регионом, и вне его они нигде больше не встречаются. Подобные растения называют эндемичными, или эндемиками (эндемами). Можно говорить, например, об эндемиках Кавказа, Крыма, Средней Азии, Алтая и т.д. Эндемичными могут быть не только виды, но и другие таксоны (роды, семейства и т.д.).

В случае неоэндемизма речь идет, напротив, о молодых видах. Их ареал ограничен, главным образом, по той причине, что они еще не успели достаточно широко распространиться по земной поверхности. Примером неоэндемиков могут быть некоторые “молодые” виды первоцвета (Primula), колокольчика (Campanula), крупки (Draba), встречающиеся на Кавказе.

15.2.1. Учение об ареалах

Рис. 15.14. Пример точечной карты ареала (ареал зубровки арктической (Hierochloe arctica)).

Ни один вид не занимает всю территорию своего ареала сплошь. Это связано с тем, что даже в небольшом, относительно однородном географическом районе не наблюдается полной выравненности экологических условий. Как правило, ареалы растений охватывают значительные части суши со сложной топографией и множеством разнообразных местообитаний. Каждый вид нуждается по своей экологической природе в строго определенном местообитании, таким образом, неоднородность физико-географических условий на территории ареала неизбежно порождает прерывистое распределение особей и популяций вида, следовательно, можно говорить о топографической прерывистости ареала.

Однако топографическая прерывистость ареала не нарушает его географической целостности. Ареал считается сплошным при непрерывном географическом распространении вида, хотя и при наличии прерывистости топографической. Растения водоемов, солончаков, болот, песчаных почв, приуроченные к специфическим местообитаниям, нередко обнаруживают особенно значительную прерывистость своего топографического распределения. Промежуточные пространства с иными местообитаниями заполняются популяциями других видов в соответствии с их экологической приспособленностью. В результате этого один и тот же географический район может входить в ареалы многих видов, т. е. ареалы разных растений обычно налагаются друг на друга в тех или иных частях. Например, в Западной Сибири произрастают такие древесные породы, как сибирский кедр, пихта, ель, сосна. Эти виды находятся здесь в пределах своего ареала, но в то же время каждый занимает свое местообитание: сосна на песчаных террасах рек, ель в поймах, на богатых наносных почвах, кедр и пихта на суглинках ближе к водоразделам. Ареалы этих видов налагаются только в определенной части равнины, тогда как размеры и общие очертания ареалов значительно расходятся.

Рис. 15.15. Пример точечно-контурной карты ареала ( ареал кедрового стланика (Pinus pumila)).

Рассматривая географическое распространение растений, мы можем иногда встретиться с таким фактом, когда промежуток между отдельными местонахождениями вида охватывает значительную часть суши, которая не может быть включена в единый ареал данного вида, так как здесь имеет место географическая прерывистость. В этом случае говорят о разрыве ареала, или его дизъюнкции.

Дизъюнкция представляет собой довольно распространенное явление, особенно в родах и семействах. Таковы ареалы родов орех (Juglans), к которому относятся о. грецкий (J. regia), о. маньчжурский (J. mandshurica) и ряд американских видов; саговник (Cycas) и многих других. Разорванные (дизъюнктивные) ареалы обычно являются наследием геологического прошлого, т. е. представляют остатки некогда сплошных ареалов. Подтверждением этому являются ископаемые остатки растений, находимые на территориях современных разрывов ареалов. Например, в третичных отложениях северной Евразии, в том числе и Сибири, широко известны остатки орехов, родственных грецкому ореху, что свидетельствует о былом обширном ареале этого рода, имеющем в настоящее время дизъюнктивный характер.

Рис. 15.16. Пример контурно-штриховой карты ареала (ареал дуба обыкновенного (Quercus robur)).

Ареал образуется в результате расселения вида и последовательного завоевания им определенного географического пространства и является результатом взаимодействия биологических особенностей вида с физико-географическими условиями в их историческом развитии. Следовательно, к основным факторам формирования ареалов можно отнести следующие:

1. Биологические особенности растений:

а) естественные способы распространения;

б) экологическая амплитуда.

2. Современные физико-географические условия, в которых происходит расселение вида.

4. Изменения физико-географических условий материков в геоисторическом масштабе.

5. Деятельность человека.

В зависимости от тех причин, которые обусловливают границы ареалов, в географии растений различают следующие типы границ: климатические, непереходимые, почвенно-грунтовые, биотические, исторические.

1. Климатические границы возникают как следствие приспособленности растений к режиму тепла и влаги той природной зоны, где каждый данный вид существует в оптимальных условиях. У большинства растений Северного полушария, особенно древесных, полярная граница является климатической (ель, лиственница и др).

Зависимость границ ареалов от климата проявляется в том, что во многих случаях эти границы идут по определенным параллелям или повторяют изолинии каких-либо климатических показателей. Наглядным примером являются северная и южная границы ареала семейства пальм, которые проходят по северному и южному тропикам.

3. Почвенно-грунтовые, или эдафические, границы образуются при исчезновении необходимых местообитаний в связи с резким изменением химизма или физических свойств почв. Так, сильная засоленность северной половины Крымского полуострова является препятствием для расселения сюда многих степных видов, распространенных на юге Украины. Географически сплошная вечная мерзлота на северо-востоке Сибири является причиной образования здесь границ ареалов ряда древесных пород, обычных в остальной Сибири, таких как ель, сосна, сибирский кедр.

5. Исторические границы, в отличие от предыдущих типов, обусловлены не современными причинами, а какими-нибудь событиями геологического прошлого, такими, как фазы горообразования, изменения конфигурации и связей материков, изменения климата. К историческим границам можно отнести также те случаи, когда вид в современную эпоху активно расселяется и не достиг еще потенциально возможных для него пределов. К такому типу можно отнести западную границу ареала сибирского кедра (рис. 15.17 ), который в своем расселении из Западной Сибири перевалил через Урал и Приуралье и еще не успел проникнуть дальше на запад.

Рис. 15.17. Ареал кедра сибирского (Pinus sibirica).

Ареал в своем развитии проходит определенные стадии. Первоначально, в момент своего возникновения, вид часто имеет незначительный по площади ареал (первичный ареал). Затем, если условия среды благоприятны, происходит расселение вида, и ареал постепенно расширяется. В конце концов, вид достигает своих пределов распространения, ареал перестает существенно увеличиваться по площади, и его границы более или менее стабилизируются. Когда вид расселяется, его ареал находится в стадии прогресса. Однако ареалы могут претерпевать и обратные, регрессивные изменения, сокращаясь по площади. Это происходит вследствие изменения окружающей среды в неблагоприятном для вида направлении (например, похолодание или иссушение климата). В конечном счете, от некогда обширного ареала может остаться лишь очень небольшая его часть. Такие ареалы называют реликтовыми. Примерами растений, имеющих реликтовые ареалы, могут быть гинкго двулопастный (Ginkgo biloba), мамонтово дерево, или секвойядендрон гигантский (Sequoiadendron giganteum), болотный кипарис (Taxodium distichum) и др.

В зависимости от формы ареалы делят на две основные группы: 1) сплошные и 2) несплошные.

Наиболее распространенными формами среди сплошных ареалов являются:

К несплошным ареалам относятся:

Размеры ареалов могут колебаться в широком диапазоне. Особенно значительные площади занимают опоясывающие ареалы некоторых семейств, некоторые роды (береза, сосна) также имеют очень обширные сплошные ареалы. Но ареал вида обычно ограничен какой-либо климатической зоной, охватывая лишь отдельную ее часть.

Виды, встречающиеся на всех континентах, называются космополитами. К ним относятся некоторые водные растения, например элодея канадская (Elodea canadensis), ряска малая (Lemna minor), тростник обыкновенный (Phragmites australis) и др. Обитатели водной среды никогда не испытывают недостатка во влаге и мало зависят от климата. Кроме того, эти растения способны быстро расселяться по территории, так как их семена, плоды, вегетативные органы легко разносятся водой или птицами. Обширные ареалы имеют некоторые сорные растения, произрастающие на нарушенных местообитаниях, где ослаблена конкуренция между растениями, и сопутствующие человеку на всех материках, например пастушья сумка (Capsella bursa—pastoris), крапива двудомная (Urtica dioica) и ряд других. Отдельные местонахождения этих растений, как правило, настолько удалены друг от друга, что соединять их в один сплошной ареал было бы неправильно. Подобные ареалы обычно показывают на картах рассеянными точками, и ареал называют точечным.

Если растение распространено в пределах примерно половины суши, то его относят к полукосмополитам. Последние наиболее часто встречаются среди споровых растений, например папоротник орляк (Pteridium aquilinum), некоторые мхи.

Среди стенохоров имеются виды, ареал которых ограничен только каким-либо определенным регионом, и вне его они нигде больше не встречаются. Подобные растения называют эндемичными, или эндемиками (эндемами). Можно говорить, например, об эндемиках Кавказа, Крыма, Средней Азии, Алтая и т.д. Эндемичными могут быть не только виды, но и другие таксоны (роды, семейства и т.д.).

В случае неоэндемизма речь идет, напротив, о молодых видах. Их ареал ограничен, главным образом, по той причине, что они еще не успели достаточно широко распространиться по земной поверхности. Примером неоэндемиков могут быть некоторые “молодые” виды первоцвета (Primula), колокольчика (Campanula), крупки (Draba), встречающиеся на Кавказе.

15.2.1. Учение об ареалах

Рис. 15.14. Пример точечной карты ареала (ареал зубровки арктической (Hierochloe arctica)).

Ни один вид не занимает всю территорию своего ареала сплошь. Это связано с тем, что даже в небольшом, относительно однородном географическом районе не наблюдается полной выравненности экологических условий. Как правило, ареалы растений охватывают значительные части суши со сложной топографией и множеством разнообразных местообитаний. Каждый вид нуждается по своей экологической природе в строго определенном местообитании, таким образом, неоднородность физико-географических условий на территории ареала неизбежно порождает прерывистое распределение особей и популяций вида, следовательно, можно говорить о топографической прерывистости ареала.

Однако топографическая прерывистость ареала не нарушает его географической целостности. Ареал считается сплошным при непрерывном географическом распространении вида, хотя и при наличии прерывистости топографической. Растения водоемов, солончаков, болот, песчаных почв, приуроченные к специфическим местообитаниям, нередко обнаруживают особенно значительную прерывистость своего топографического распределения. Промежуточные пространства с иными местообитаниями заполняются популяциями других видов в соответствии с их экологической приспособленностью. В результате этого один и тот же географический район может входить в ареалы многих видов, т. е. ареалы разных растений обычно налагаются друг на друга в тех или иных частях. Например, в Западной Сибири произрастают такие древесные породы, как сибирский кедр, пихта, ель, сосна. Эти виды находятся здесь в пределах своего ареала, но в то же время каждый занимает свое местообитание: сосна на песчаных террасах рек, ель в поймах, на богатых наносных почвах, кедр и пихта на суглинках ближе к водоразделам. Ареалы этих видов налагаются только в определенной части равнины, тогда как размеры и общие очертания ареалов значительно расходятся.

Рис. 15.15. Пример точечно-контурной карты ареала ( ареал кедрового стланика (Pinus pumila)).

Рассматривая географическое распространение растений, мы можем иногда встретиться с таким фактом, когда промежуток между отдельными местонахождениями вида охватывает значительную часть суши, которая не может быть включена в единый ареал данного вида, так как здесь имеет место географическая прерывистость. В этом случае говорят о разрыве ареала, или его дизъюнкции.

Дизъюнкция представляет собой довольно распространенное явление, особенно в родах и семействах. Таковы ареалы родов орех (Juglans), к которому относятся о. грецкий (J. regia), о. маньчжурский (J. mandshurica) и ряд американских видов; саговник (Cycas) и многих других. Разорванные (дизъюнктивные) ареалы обычно являются наследием геологического прошлого, т. е. представляют остатки некогда сплошных ареалов. Подтверждением этому являются ископаемые остатки растений, находимые на территориях современных разрывов ареалов. Например, в третичных отложениях северной Евразии, в том числе и Сибири, широко известны остатки орехов, родственных грецкому ореху, что свидетельствует о былом обширном ареале этого рода, имеющем в настоящее время дизъюнктивный характер.

Рис. 15.16. Пример контурно-штриховой карты ареала (ареал дуба обыкновенного (Quercus robur)).

Ареал образуется в результате расселения вида и последовательного завоевания им определенного географического пространства и является результатом взаимодействия биологических особенностей вида с физико-географическими условиями в их историческом развитии. Следовательно, к основным факторам формирования ареалов можно отнести следующие:

1. Биологические особенности растений:

а) естественные способы распространения;

б) экологическая амплитуда.

2. Современные физико-географические условия, в которых происходит расселение вида.

4. Изменения физико-географических условий материков в геоисторическом масштабе.

5. Деятельность человека.

В зависимости от тех причин, которые обусловливают границы ареалов, в географии растений различают следующие типы границ: климатические, непереходимые, почвенно-грунтовые, биотические, исторические.

1. Климатические границы возникают как следствие приспособленности растений к режиму тепла и влаги той природной зоны, где каждый данный вид существует в оптимальных условиях. У большинства растений Северного полушария, особенно древесных, полярная граница является климатической (ель, лиственница и др).

Зависимость границ ареалов от климата проявляется в том, что во многих случаях эти границы идут по определенным параллелям или повторяют изолинии каких-либо климатических показателей. Наглядным примером являются северная и южная границы ареала семейства пальм, которые проходят по северному и южному тропикам.

3. Почвенно-грунтовые, или эдафические, границы образуются при исчезновении необходимых местообитаний в связи с резким изменением химизма или физических свойств почв. Так, сильная засоленность северной половины Крымского полуострова является препятствием для расселения сюда многих степных видов, распространенных на юге Украины. Географически сплошная вечная мерзлота на северо-востоке Сибири является причиной образования здесь границ ареалов ряда древесных пород, обычных в остальной Сибири, таких как ель, сосна, сибирский кедр.

5. Исторические границы, в отличие от предыдущих типов, обусловлены не современными причинами, а какими-нибудь событиями геологического прошлого, такими, как фазы горообразования, изменения конфигурации и связей материков, изменения климата. К историческим границам можно отнести также те случаи, когда вид в современную эпоху активно расселяется и не достиг еще потенциально возможных для него пределов. К такому типу можно отнести западную границу ареала сибирского кедра (рис. 15.17 ), который в своем расселении из Западной Сибири перевалил через Урал и Приуралье и еще не успел проникнуть дальше на запад.

Рис. 15.17. Ареал кедра сибирского (Pinus sibirica).

Ареал в своем развитии проходит определенные стадии. Первоначально, в момент своего возникновения, вид часто имеет незначительный по площади ареал (первичный ареал). Затем, если условия среды благоприятны, происходит расселение вида, и ареал постепенно расширяется. В конце концов, вид достигает своих пределов распространения, ареал перестает существенно увеличиваться по площади, и его границы более или менее стабилизируются. Когда вид расселяется, его ареал находится в стадии прогресса. Однако ареалы могут претерпевать и обратные, регрессивные изменения, сокращаясь по площади. Это происходит вследствие изменения окружающей среды в неблагоприятном для вида направлении (например, похолодание или иссушение климата). В конечном счете, от некогда обширного ареала может остаться лишь очень небольшая его часть. Такие ареалы называют реликтовыми. Примерами растений, имеющих реликтовые ареалы, могут быть гинкго двулопастный (Ginkgo biloba), мамонтово дерево, или секвойядендрон гигантский (Sequoiadendron giganteum), болотный кипарис (Taxodium distichum) и др.

В зависимости от формы ареалы делят на две основные группы: 1) сплошные и 2) несплошные.

Наиболее распространенными формами среди сплошных ареалов являются:

К несплошным ареалам относятся:

Размеры ареалов могут колебаться в широком диапазоне. Особенно значительные площади занимают опоясывающие ареалы некоторых семейств, некоторые роды (береза, сосна) также имеют очень обширные сплошные ареалы. Но ареал вида обычно ограничен какой-либо климатической зоной, охватывая лишь отдельную ее часть.

Виды, встречающиеся на всех континентах, называются космополитами. К ним относятся некоторые водные растения, например элодея канадская (Elodea canadensis), ряска малая (Lemna minor), тростник обыкновенный (Phragmites australis) и др. Обитатели водной среды никогда не испытывают недостатка во влаге и мало зависят от климата. Кроме того, эти растения способны быстро расселяться по территории, так как их семена, плоды, вегетативные органы легко разносятся водой или птицами. Обширные ареалы имеют некоторые сорные растения, произрастающие на нарушенных местообитаниях, где ослаблена конкуренция между растениями, и сопутствующие человеку на всех материках, например пастушья сумка (Capsella bursa—pastoris), крапива двудомная (Urtica dioica) и ряд других. Отдельные местонахождения этих растений, как правило, настолько удалены друг от друга, что соединять их в один сплошной ареал было бы неправильно. Подобные ареалы обычно показывают на картах рассеянными точками, и ареал называют точечным.

Если растение распространено в пределах примерно половины суши, то его относят к полукосмополитам. Последние наиболее часто встречаются среди споровых растений, например папоротник орляк (Pteridium aquilinum), некоторые мхи.

Среди стенохоров имеются виды, ареал которых ограничен только каким-либо определенным регионом, и вне его они нигде больше не встречаются. Подобные растения называют эндемичными, или эндемиками (эндемами). Можно говорить, например, об эндемиках Кавказа, Крыма, Средней Азии, Алтая и т.д. Эндемичными могут быть не только виды, но и другие таксоны (роды, семейства и т.д.).

В случае неоэндемизма речь идет, напротив, о молодых видах. Их ареал ограничен, главным образом, по той причине, что они еще не успели достаточно широко распространиться по земной поверхности. Примером неоэндемиков могут быть некоторые “молодые” виды первоцвета (Primula), колокольчика (Campanula), крупки (Draba), встречающиеся на Кавказе.