учение п к анохина о служебных системах

Учение П.К. Анохина о функциональных системах

Учение П.К. Анохина о функциональных системах

Пётр Кузьмич Анохин (1898-1974)

Был одним из наиболее выдающихся советских физиологов. В 20-е годы, будучи студентом и молодым преподавателем, он работал в лабораториях Павлова и Бехтерева; большую часть своей жизни он посвятил разработке Павловского учения.

По его собственному признанию, его усилия были в основном направлены на разработку детерминистской, материалистической концепции нервной деятельности.

Еще в 1935 г. в одной из своих ранних работ Анохин выдвинул целый ряд идей, которые позднее, будучи известным образом модифицированы, сыграли важную роль в формировании его концепции нервной деятельности.

В процессе своих исследований, направленных на поиски объяснения нервной деятельности, Анохин ввел отдельные новые понятия и термины. К их числу относятся, такие понятия, как «обратная афферентация», «санкционирующая афферентация», «акцептор действия» и «опережающее отражение».

Вскоре Анохин пришел к заключению, что компенсаторные процессы в организме не могут начаться без сигнала с периферии о наличии дефекта.

Анохин утверждал, что ответ на этот вопрос невозможен без обращения к тому, что он называл «обратной афферентацией».

Каждый рефлекторный акт сопровождается целым комплексом афферентаций, различающихся между собой как по силе, так и по локализации, времени возникновения и скорости передачи. Количество комбинаций этих афферентаций бесконечно. Вместе же они составляют один процесс.

Только при наличии постоянной обратной афферентации каждый рефлекторный акт целого животного может возникать, прекращаться и переходить в другие акты, составляя в целом организованную цепь целесообразных приспособлений к окружающим условиям.

Таким образом, согласно Анохину, обратная афферентация служит в этой цепочке «дополнительным или четвертым звеном рефлекса».

Анохин предостерегает против упрощенного понимания его концепции как убеждения в том, что «конец одного действия служит началом для другого».

Анохин утверждает, именно в конце действия и «принимается решение» по поводу того, достигнут ли его желаемый результат. Этот механизм получил у Анохина название «акцептора действия». Акцептор действия контролирует весь процесс действия.

Три последовательных стадии проявления условной реакции

Далее Анохин останавливается на выяснении вопроса о важности «соответствия» условного и безусловного возбуждения или, иначе говоря, о роли «контрольного аппарата» в рефлекторной деятельности.

У собаки было выработано два условных секреторно-двигательных рефлекса: тон «ля» с подкреплением на правой стороне и тон «фа» с подкреплением на левой стороне станка. Оба рефлекса подкреплялись 20 граммами хлебных сухарей. Очень скоро собака приучилась бросаться на соответствующую сторону станка, где ждала подачи безусловного раздражителя в виде сухарей.

В один из дней Анохин внес изменение условия эксперимента: в одну из тарелок левой стороны вместо сухарей было положено мясо, и собаке был дан соответствующий сигнал — тон «ля». Получив этот сигнал, собака направилась к левой стороне станка и была, естественно, «удивлена», обнаружив там мясо вместо сухарей.

Анохин предлагает схематичное изображение двух случаев:

1) когда имеет место совпадение вновь полученной информации и прошлого опыта

2) когда имеет место несовпадение между условным и безусловным раздражителем

Общая архитектура условной реакции

Схематическое изображение действия неадекватного подкрепления.

Теория функциональных систем П.К. Анохина

Была сформулирована еще в 1935 году. В основу ее П.К. Анохин в результате проводимых им исследований компенсаторных приспособлений нарушенных функций организма.

Согласно теории функциональных систем центральным системообразующим фактором каждой функциональной системы является результат ее деятельности, определяющий в целом для организма нормальные условия течения метаболических процессов [П. К. Анохин, 1980]. Именно достаточность или недостаточность результата определяет поведение системы: в случае его достаточности организм переходит на формирование другой функциональной системы с другим полезным результатом, представляющим собой следующий этап в универсальном континууме результатов. В случае недостаточности полученного результата происходит стимулирование активирующих механизмов, возникает активный подбор новых компонентов, создается перемена степеней свободы действующих синаптических организаций и, наконец, после нескольких «проб и ошибок» находится совершенно достаточный приспособительный результат. Таким образом, системой можно назвать только комплекс таких избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношения принимают характер взаимосодействия компонентов для получения конкретного полезного результата

Функциональная система – это совокупность разнородных органов и тканей, объединенных на функциональной основе и обеспечивающих при взаимодействии качественно новые функции и формы деятельности, с результатом, присущим системе в целом и не присущим ее частям в отдельности.

Функциональная система состоит из 4-х звеньев:

В ней одним из основных условий существования организма является выполнение действия с целью получения необходимого приспособительного результата.

«Система самоуправления – это интегрирование активности всех компонентов в одном единственном направлении на получении необходимого в данный момент и специфического для системы приспособительного результата».

Общая архитектура функциональной системы, представляющая собой основу «концептуального моста» между уровнями системных и аналитических процессов.

По схеме за действием сразу следует результат действия, затем его параметры и т.д. Именно на этом отрезке, с точки зрения автора, нарушается условие открытости системы.

На самом деле, действие должно быть направлено на изменение состояния окружающей среды, с целью получения необходимого приспособительного результата.

На самом деле у П.К. Анохина на схеме показана закрытая система, работающая на получение результата для самой себя, и не получающая выход в окружающее пространство. Эта ошибка и привела, по мнению автора, к отрыву человека от окружающей среды в работах последователей учения П.К. Анохина.

Любой субъект выбирает из окружающего пространства, интересующие его объекты. Он устанавливает с этими объектами соответствующие его потребностям отношения.

Схема взаимоотношений между субъектом, как функциональной системой и окружающей средой, как субъективным пространством.

Взаимосвязь человека и окружающей среды достаточно полно удовлетворяет требованиям целостности, открытости и иерархичности функциональной системы. А также способствует ее саморегуляции и самовоспроизводству.

Не стоит думать, что предложенная П. К. Анохиным [1935, 1958, 1968, 1978, 1980 и др.] теория функциональных систем была абсолютно понята и безоговорочно принята его современниками. Так, С. Н. Брайнес, В. Б. Свечинский (1963) предложили трехуровневую модель системы управления в организме. В. М. Фролов (1972) говорит об уровнях функционирования, правда, физиологических систем.

Функциональная система П. К. Анохина (1935, 1958, 1968, 1978, 1980 и др.) – наиболее яркая и, пожалуй, самая удачная попытка объединить части с целью изучения целого. И «…именно результат функционирования системы является движущим фактором прогресса всего живого…»

Учение П.К. Анохина о функциональных системах и саморегуляции функций. Узловые механизмы функциональной системы

Функциональная система – временное функциональное объединение нервных центров различных органов и систем организма для достижения конечного полезного результата. Полезный результат – самообразующий фактор нервной системы. Результат действия представляет собой жизненно важный адаптивный показатель, который необходим для нормального функционирования организма.

Существует несколько групп конечных полезных результатов:

1. Метаболическая – следствие обменных процессов на молекулярном уровне, которые создают необходимые для жизни вещества и конечные продукты;

2. Гомеостатическая – постоянство показателей состояния и состава сред организма;

3. Поведенческая – результат биологической потребности (половой, пищевой, питьевой);

4. Социальная – удовлетворение социальных и духовных потребностей.

В состав функциональной системы включаются различные органы и системы, каждый из которых принимает активное участие в достижении полезного результата.

Функциональная система, по П.К. Анохину, включает в себя пять основных компонентов:

1. Полезный приспособительный результат – то, ради чего создается функциональная система;

2. Аппарат контроля (акцептор результата) – группу нервных клеток, в которых формируется модель будущего результата;

3. Обратную афферентацию (поставляет информацию от рецептора в центральное звено функциональной системы) – вторичные афферентные нервные импульсы, которые идут в акцептор результата действия для оценки конечного результата;

4. Аппарат управления (центральное звено) – функциональное объединение нервных центров с эндокринной системой;

5. Исполнительные компоненты (аппарат реакции) – это органы и физиологические системы организма (вегетативная, эндокринные, соматические).

Состоит из четырех компонентов:

а) внутренних органов;

г) поведенческих реакций.

Свойства функциональной системы:

1. Динамичность. В функциональную систему могут включаться дополнительные органы и системы, что зависит от сложности сложившейся ситуации;

2. Способность к саморегуляции. При отклонении регулируемой величины или конечного полезного результата от оптимальной величины происходит ряд реакций самопроизвольного комплекса, что возвращает показатели на оптимальный уровень.

Саморегуляция осуществляется при наличии обратной связи. В организме работает одновременно несколько функциональных систем.

Они находятся в непрерывном взаимодействии, которое подчиняется определенным принципам:

1. Принципу системы генеза. Происходят избирательное созревание и эволюция функциональных систем (функциональные системы кровообращения, дыхания, питания, созревают и развиваются раньше других);

2. Принципу многосвязного взаимодействия. Происходит обобщение деятельности различных функциональных систем, направленное на достижение многокомпонентного результата (параметры гомеостаза);

3. Принципу иерархии. Функциональные системы выстраиваются в определенный ряд в соответствии со своей значимостью (функциональная система целостности ткани, функциональная система питания, функциональная система воспроизведения и т.д.);

4. Принципу последовательного динамического взаимодействия. Осуществляется четкая последовательность смены деятельности одной функциональной системы другой.

Обзор теорий сознания: теория функциональных систем П.К. Анохина

Множество исследований в области искусственного интеллекта сталкиваются с проблемой отсутствия на сегодняшний момент какой-либо мощной теории сознания и мозговой активности. Фактически мы обладаем достаточно скудными знаниями о том каким образом мозг обучается и достигает адаптивного результата. Однако, на данный момент происходит заметное увеличение взаимовлияния области искусственного интеллекта и нейробиологии. По результатам математического моделирования мозговой активности ставятся новые цели для экспериментов в области нейробиологии и психофизиологии, а экспериментальные данные биологов в свою очередь во многом влияют на вектор развития ИИ.

Исходя из вышесказанного становится ясно, что для будущего успешного развития бионического ИИ необходимо плотное сотрудничество математиков и нейробиологов, которое в итоге будет плодотворным для обеих областей. Для этого в частности необходимо изучение современных успехов теоретической нейробиологии.

На данный момент существуют три наиболее проработанных и отчасти экспериментально проверенных теории строения сознания в области теоретической нейробиологии: теория функциональных систем П.К. Анохина, теория селекции нейрональных групп (нейродарвинизм) Джеральда Эдельмана и теория глобальных информационных пространств Жана-Пьера Шанже (изначально сформулирована Бернардом Баарсом). Остальные теории либо являются модификациями названных, либо не подтверждены никакими экспериментальными данными. В данной статье речь пойдет о первой из этих теорий — Теории функциональных систем П.К. Анохина.

Парадигмы реактивности и активности

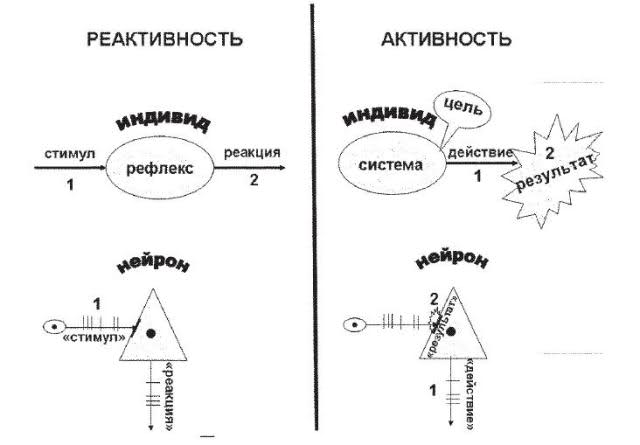

В первую очередь необходимо сказать о том, что при всем многообразии теорий и подходов, используемых в психологии, психофизиологии и нейронауках, их можно условно разделить на две группы. В первой группе в качестве основного методологического принципа, определяющего подход к исследованию закономерностей мозговой организации поведения и деятельности, рассматривается реактивность, во второй — активность [1] (рис. 1).

Рис. 1. Две парадигмы нейрофизиологии — реактивность и активность

В соответствии с парадигмой реактивности за стимулом следует реакция – поведенческая у индивида, импульсная у нейрона. В последнем случае в качестве стимула рассматривается импульсация пресинаптического нейрона.

В соответствии с парадигмой активности действие завершается достижением результата и его оценкой. В схему включается модель будущего результата: для человека, например, контакт с объектом-целью [2].

Согласно реактивностному подходу, агент не должен проявлять активность в отсутствии стимулов. Напротив, при использовании парадигмы активности мы можем допустить случай, когда агенту не поступило никакого стимула из внешней среды, однако, согласно ожиданиям агента он должен был поступить. В этом случае агент будет действовать и обучаться для устранения рассогласования, чего не может бы быть в случае простейшего безусловного ответа агента на стимул из внешней среды.

Теория функциональных систем

В теории функциональных систем в качестве детерминанты поведения рассматривается не прошлое по отношению к поведению событие — стимул, а будущее – результат [3]. Функциональная система есть динамически складывающаяся широкая распределенная система из разнородных физиологических образований, все части которой содействуют получению определенного полезного результата [4]. Именно опережающее значение результата и модель будущего, создаваемая мозгом, позволяет говорить не о реакции на стимулы из внешней среды, а о полноценном целеполагании.

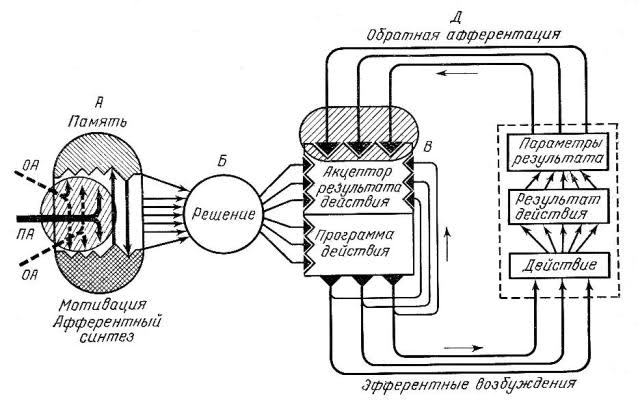

Рис. 2. Общая архитектура функциональной системы [4]

(ОА – обстановочная афферентация, ПА – пусковая афферентация)

Архитектура функциональной системы приведена на рис. 2. На схеме представлена последовательность действий при реализации одной функциональной системы. Вначале происходит афферентный синтез, который аккумулирует сигналы из внешней среды, память и мотивацию субъекта. На основе афферентного синтеза принимается решение, на основе которого формируется программа действий и акцептор результата действия – прогноз результативности совершаемого действия. После чего непосредственно совершается действие и снимаются физические параметры результата. Одной из самых важных частей данной архитектуры является обратная афферентация – обратная связь, которая позволяет судить об успешности того или много действия. Это непосредственно позволяет субъекту обучаться, так как сравнивая физические параметры полученного результата и предсказанного результата, можно оценивать результативность целенаправленного поведения. Причем небходимо отметить, что на выбор того или иного действия влияет очень много факторов, совокупность которых обрабатывается в процессе афферентного синтеза.

Такие функциональные системы вырабатываются в процессе эволюции и обучения в течение жизни. Если обобщать, то вся цель эволюции – это выработка функциональных систем, которые будут давать наилучший приспособительный эффект. Функциональные системы, вырабатываемые эволюцией, развиваются еще до рождения, когда нету прямого соприкосновения со средой, и обеспечивают первичный репертуар. Именно этот факт указывает на эволюционную природу этих явлений. Такие процессы получили общее название – первичный системогенез [5].

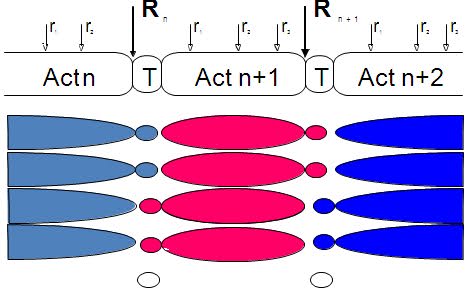

Системно-эволюционная теория, разработанная Швырковым В.Б. на основе теории функциональных систем, отвергала даже понятие «пускового стимула» и рассматривала поведенческий акт не изолировано, а как компоненту поведенческого континуума: последовательности поведенческих актов, совершаемых индивидом на протяжении его жизни (рис. 3) [6]. Следующий акт в континууме реализуется после достижения и оценки результата предыдущего акта. Такая оценка – необходимая часть процессов организации следующего акта, которые, таким образом, могут быть рассмотрены как трансформационные или процессы перехода от одного акта к другому [7].

Рис. 3. Поведенчески-временной континуум

Из всего вышесказанного следует, что индивид, и даже отдельный нейрон, должны обладать способностью вырабатывать образ результата действия и возможностью оценивать результативность своего поведения. При выполнении этих условий поведение можно с уверенностью называть целенаправленным.

Однако, процессы системогенеза происходят в мозге не только в развитии (первичный системогенез), но и в течение жизни субъекта. Системогенез – это образование новых систем в процессе обучения. В рамках системно-селекционной концепции научения — формирование новой системы — рассматривается как формирование нового элемента индивидуального опыта в процессе научения. В основе формирования новых функциональных систем при научении лежит селекция нейронов из «резерва» (предположительно низко активных или «молчащих» клеток). Эти нейроны могут быть обозначены как преспециализированные клетки [8].

Селекция нейронов зависит от их индивидуальных свойств, т.е. от особенностей их метаболических «потребностей». Отобранные клетки становятся специализированными относительно вновь формируемой системы – системно-специализированными. Эта специализация нейронов относительно вновь формируемых систем постоянна. Таким образом, новая система оказывается «добавкой» к ранее сформированным, «наслаиваясь» на них. Этот процесс называется вторичным системогенезом [9].

Следующие положения системно-эволюционной теории:

• о наличии в мозге животных разных видов большого числа «молчащих» клеток;

• об увеличении количества активных клеток при обучении;

• о том, что вновь сформированные специализации нейронов остаются постоянными

• что при научении происходит скорее вовлечение новых нейронов, чем переобучение старых,

согласуются с данными, полученными в работах ряда лабораторий [10].

Отдельно хотелось бы отметить, что согласно современным представлениям психофизиологии и системно-эволюционной теории количество и состав функциональных систем индивида определяется как процессами эволюционной адаптации, которые отражаются в геноме, так и индивидуальным прижизненным обучением.

Теория функциональных систем успешно исследуется путем имитационного моделирования и на ее основе строятся различные модели управления адаптивным поведением [11,12].

Вместо заключения

Теория функциональных систем в свое время первой ввела понятие целенаправленности поведения за счет сравнения предсказания результата с фактическими его параметрами, а также обучение как способ устранения рассогласования организма со средой. Многие положения данной теории уже сейчас нуждаются в существенном пересмотре и адаптации с учетом новых экспериментальных данных. Однако на сегодняшний момент данная теория входит в число наиболее проработанных и биологически адекватных.

Хотелось бы еще раз отметить, что с моей точки зрения дальнейшее развития области ИИ невозможно без тесного сотрудничества с нейробиологами, без построения новых моделей на основе мощных теорий.

Теория функциональных систем П.К. Анохина (1898-1974)

Принципы выдвинутой Анохиным теории функциональных систем были изложены следующим образом: можно констатировать наличие системоорганизующего фактора, определяющего образование кооперативных отношений между компонентами системы, которые содержат функционально полезный результат.

Такая кооперация становится возможной, если система перманентно выбирает «степени свободы» каждого системного компонента (речь может идти, например, о синаптической формации нейрона). Таким образом, обратная афферентация в результате производит реорганизованный эффект кооперативных отношений между системой компонентов, определенный специфический ключ механизмов (внутренняя архитектоника) не может построить для исследователя концептуальный мост от уровня интеграции до уровня тончайших механизмов мозговой систематической активности с молекулярным уровнем включительно.

Эти основополагающие механизмы функциональной системы обеспечивают непрерывную самоорганизацию и пластичную адаптацию в отношении к изменениям внешней среды. Были определены ключевые механизмы функциональной системы:

Теория Анохина дает нам возможность изучать и оценивать сложные процессы в жизнедеятельности всего организма.

Таким образом, функциональная система состоит из определенного количества узловых механизмов, каждый из которых занимает свое место и имеет определенное специфическое назначение. Первый из них — афферентный синтез, в котором выделяют четыре обязательных компонента: доминирующую мотивацию, ситуационную и пусковую афферентацию, а также память. Взаимодействие этих компонентов приводит к процессу принятия решения.

Любое целенаправленное действие животного или человека происходит лишь при наличии соответствующей мотивации, формируется на основе потребности (физиологической, социальной и т.д.). Если нет такой мотивации, поведение не реализуется. Поэтому у сытого животного невозможно выработать пищеварительный условный рефлекс, поскольку нет мотивации голода. Соответственно, для формирования целенаправленного поведения необходима соответствующая актуализация (возбуждение) определенных нервных центров с одновременным подавлением других центров. То есть мотивация действия или поведения должна быть доминирующей.

Поведенческий акт в зависимости от окружающих условий может осуществляться по-разному, то есть ситуационная афферентация определяет характер действия.

Третий компонент афферентного синтеза — пусковая афферентация, то есть возбуждение, которое непосредственно вызывает поведенческую реакцию. Внешнее проявление условного рефлекса начинает разворачиваться только в момент включения соответствующего сигнала, выполняет роль пускового стимула. Именно поэтому возбуждение, возникающее при воздействии такого конкретного раздражителя, называется пусковой афферентацией.

Четвертым компонентом афферентного синтеза является память, то есть прошлый опыт человека или животного. Достичь одной и той же цели можно различными способами, поэтому память подсказывает характер реакции либо необходимую линию поведения индивида.

Но перед тем как будет принято решение, должна осуществиться обработка всех четырех компонентов афферентного синтеза, то есть их сравнение, взаимодействие. В основе афферентного синтеза лежит явление конвергенции (взаимодействия) возбуждений разной модальности на полимодальных нейронах мозга, которые способны отвечать возбуждением на несколько раздражителей, причем не только сенсорных (звуковых, зрительных, тактильных и др), но и биологически (и не только!) значимых (пищеварительных, болевых и т.д.).

Эти нейродинамические процессы обуславливают дифференцирование и оценку возможных результатов деятельности определенной функциональной системы до того, как будет принято решение о получении вполне определенного результата, то есть результата, который наиболее соответствует данной доминирующей мотивации в данной обстановке (ситуации).

Как утверждает Анохин, все эти разномодальные возбуждения происходят на одном нейроне, где и проходит обработка информации, то есть конвергенция возбуждений на нейроне является универсальным рабочим фактором его интегративной деятельности. В этом нейроне происходит сложная переработка и перекодирование информационной значимости всех многочисленных возмущений, поступивших в него, в одно-единственное аксонное возбуждение. Соответственно, это возбуждение, выходящее из нейрона, должно иметь очень сложное кодовое значение, то есть по своему информационному смыслу должно соответствовать интегративному состоянию целого нейрона.

Афферентный синтез и принятие решения предопределяют построение программы действий, то есть формируется специфический набор эфферентных импульсов, которые должны обеспечить периферийное действие, а затем и сообщение составляющих соответствующего результата, что является основной задачей поведенческого акта.

Одновременно с программой действий возникает еще один важный механизм функциональной системы — акцептор результата действия. Он представляет собой модель будущего результата действия, полученного в результате выполнения определенной поведенческой реакции, копию того эфферентного набора импульсов, который создан на основе принятого решения. Соответственно, одновременно с прохождением этого эфферентного образа импульсов к исполняющим органам копии должны формировать в мозгу модель (копию) будущего результата действия.

Если поведенческий акт выполнен неправильно или только частично, мозг получает эту информацию. От исполнительных органов к нему поступает обратная афферентация в виде разрядов афферентных импульсов, и эта обратная связь является необходимым компонентом любой функциональной системы.

Если параметры результата действия не отличаются от намеченных, то образец обратной афферентации совпадает с образцом акцептора результата действия, и действие завершается. Когда такого совпадения нет, возникает рассогласование акцептора результата действия с обратной афферентацией, что приводит к усилению ориентировочной реакции животного или человека, в результате чего снова запускается вся функциональная система и цикл повторяется до получения ожидаемых по программе результатов.

Теория опережающего отражения действительности — научный итог, осуществленный Анохиным с целью раскрытия характера жизненной активности организма. Внешние воздействия на организм (А, Б, В, Г, Д и т.д.), систематически повторяясь в течение определенного времени, вызывают в протоплазме живого существа определенный ряд химических реакций (а, б, в, г, д). Протоплазма получает возможность отражать в микроинтервалах времени своих химических реакций последовательность событий внешнего мира, которые по самой своей природе развертываются в макроинтервалах времени. Достаточно появления первого фактора (А), чтобы привести в активное состояние всю последовательность цепи химических реакций. Скорость химических реакций протоплазмы обеспечивает опережение организмом развертывания последовательных, многократно повторяющихся внешних воздействий. Это свойство Анохин расценивал как живой универсальный и единственно возможный путь приспособления организма к внешнему миру. Вся история животного мира показывает усовершенствование этой древнейшей закономерности, которую П.К. Анохин называет опережающим отражением действительности. Ряд воздействий среды приобретают при этом сигнальное значение, а цепи последовательных химических реакций, которые образовались на этой основе, предстают как временные связки.

Центральная нервная система рассматривается как субстрат высокой специализации, который развивался в виде аппарата максимального и скорейшего опережения последовательных и повторяющихся явлений внешнего мира. Безусловно то, что условный рефлекс в его сигнальной функции истолковывается как частный случай высокоспециализированных форм опережающего отражения действительности.

В целом теория функциональных систем является достаточно эффективной попыткой разносторонне и целостно представить поведенческий акт в совокупности физиологических механизмов, обеспечивающих поэтапное его развертывание от начального к конечному моменту.

Роменець В.А., Маноха И.П. История психологии XX века. — Киев, Лыбидь, 2003.