умом и молотком на латыни

«УМОМ и молотком» («MENTE ET MALLEO»)

В 1878 г. в Париже собрались геологи из разных стран на свой I Международный геологический конгресс. Тем самым было положено начало регулярным встречам учёных. Необходимо было узнать, кто какими проблемами занимается, каковы полученные результаты, что нового в геологическом мире. В 1897 г. в Санкт-Петербурге собрался VII конгресс. Молодой геолог Леонид Спендиаров принимал активное участие в подготовке геологических экскурсий. Но перед самым открытием конгресса произошло несчастье — он упал с лошади и погиб. Его родители были состоятельными людьми, и в память о сыне они учредили премию имени Леонида Спандиарова в 5 тыс. рублей золотом, вручавшуюся молодому геологу, которому удалось внести большой вклад в организацию международных геологических конгрессов.

Девизом конгрессов стало изречение: «Умом и молотком». Действительно, молоток в то время был как бы основным инструментом исследователя. Несмотря на то что с I Международного геологического конгресса прошло более ста лет, молоток для геолога и сейчас не потерял своего значения. Специальным молотком геолог отбивает образцы горных пород, раскалывает небольшие обнажения, дробит породу. Для разных целей применяются разные молотки. Если геолог работает с рыхлыми породами — на конце молотка широкая лопаточка; если с твёрдыми — молоток более тяжёлый и на одном конце его не лопаточка, а «клюв». Ручки у молотков могут быть и длинные, и короткие, иногда деревянные, иногда облитые резиной, чтобы не было отдачи. Вообще каждый геолог имеет свой личный молоток. Он привыкает к нему и пользуется им всю свою геологическую жизнь.

Замечание о том, что работать надо не только молотком, но и умом, сейчас тоже весьма актуально. Ещё две сессии Международного геологического конгресса проходили в России — в 1937 г. XVII сессия и а 1984 г. — XXVII. Последний конгресс был грандиозным по количеству участников — больше 4 тьс. человек принимали участие в экскурсиях, организованных в резные уголки бывшего СССР.

После этого прошли еще два конгресса в Вашингтоне и Киото. Следующая, XXX сессия Международного геологического конгресса состоится в 1995 г. в Пекине, столице Китайской Народной Республики. И тысячи геологов с нетерпением ожидают встреч, дискуссий, геологических экскурсий и новостей я своей науке.

Mente ет Malleo

Mente ет Malleo

А нельзя ли удешевить и ускорить открытие новых месторождений алмазов? Такой вопрос, по всей вероятности, возникает у читателя после знакомства с предыдущими главами. Этот же вопрос на протяжении многих лет задавали себе и геологи-алмазники. Одним из возможных способов повышения эффективности поисков алмазных месторождений на первых порах представлялось дальнейшее совершенствование оборудования, технологии и организации работ. Однако экономические расчеты показали, что ни совершенствование планирования, ни повышение организации труда при поисках и разведке месторождений старыми способами не могут обеспечить существенного снижения стоимости и увеличения эффективности геологопоисковых работ.

Резкое сокращение затрат средств и времени на открытие новых месторождений возможно лишь при использовании принципиально новых способов поисков и разведки. Качественно иные методические приемы созданы на основе теоретических исследований, в ходе которых были выявлены главнейшие закономерности пространственного размещения и условий образования алмазных месторождений. Большую роль здесь сыграли достижения советских ученых. В итоге уже к началу 70-х годов новые способы удалось разработать почти для всего комплекса работ, начиная от научно обоснованных принципов выбора перспективного района и кончая косвенными приемами оценки содержания и качества алмазов в каждой кимберлитовой трубке без проведения крупнообъемного опробования.

Большинство новых методических приемов разработано применительно к коренным месторождениям, поскольку поиски и оценка именно этого типа месторождений сопряжены с наибольшими трудностями. Обзор некоторых принципиальных положений современного учения об алмазных месторождениях и основывающихся на них практических способов прогноза местоположения и степени алмазоносности новых месторождений удобнее провести в последовательности от общего к частному. Самыми крупными подразделениями областей кимберлитового вулканизма являются кимберлитовые провинции, каждая из которых распадается на кимберлитовые поля, а они в свою очередь состоят из отдельных трубок взрыва и даек.

Наибольшее число трубок взрыва и самые обогащенные алмазами кимберлиты находятся в южной половине Африки и в Средней Сибири. Причина этого загадочного, на первый взгляд, явления лежит в специфических особенностях геологического развития названных регионов. Совершим небольшую экскурсию в далекое прошлое материков нашей планеты.

Сопоставляя карты побережий Атлантического океана, географы еще в XVIII в. обратили внимание на соответствие очертаний берегов Южной Америки и Африки. Как большой почти прямоугольный выступ бразильского побережья совпадает по размерам и конфигурации с очертаниями Гвинейского залива, так и на многих других участках выступам бразильского берега соответствуют почти идентичные заливы на африканском побережье. Хорошо совпадают очертания линий побережья и других материков (рис. 22). Все это наводило на мысль о том, что такое сходство является результатом раскола некогда единого материка и последующего перемещения «осколков» до их современного местоположения.

Рис. 22. Схема расположения континентов, которые согласно гипотезе о перемещении материков слагали в далеком прошлом единый суперконтинент Гондвану (по А. Дю Тойту)

Создание научной гипотезы движения (дрейфа) материков относят к началу XX в. и обычно связывают с именем немецкого естествоиспытателя Альфреда Вегенера. Однако еще в 1877 г. была опубликована книга русского ученого Е. В. Быханова. Автор, подчеркивая почти полную идентичность формы западного побережья Европы и Африки с очертаниями береговой линии Америки, писал: «. древний материк Атлантида вовсе не опускался, как думают, вниз и не покрывался водой, а только отодвинулся далее на запад и в настоящее время существует под именем Америки». Источник сил, могущих перемещать материки в горизонтальном направлении, кроется, по мнению Е. В. Быханова, в процессах, связанных с вращением Земли [2].

Согласно гипотезе материкового дрейфа в древнейшие времена (3-4 млрд. лет назад) на Земле существовал лишь один огромный праматерик Пангея, окруженный со всех сторон океаном. Около 1,5 млрд. лет назад под воздействием сил, связанных с вращением Земли и с мощными процессами в глубинах планеты, Пангея раскололась надвое. Оба осколка (Лавразия и Гондвана) начали дрейфовать подобно гигантским айсбергам.

Дальнейшая история Гондваны и Лавразии согласно гипотезе материкового дрейфа рисуется следующим образом. Каждый из двух суперконтинентов просуществовал более одного миллиарда лет, а затем начал раскалываться на плиты ныне существующих материков. Геологические данные позволяют установить, что распад Гондваны начался 190-200 млн. лет назад, происходил наиболее активно в периоды 135-140 и 30-65 млн. лет назад и продолжается до настоящего времени. На первом этапе активизации от Гондваны отделился Афро-Южноамериканский блок. Раскол этого блока и вызванное расползанием его половинок образование Атлантического океана относится ко второму этапу. Раздвижение дна Атлантического океана, а также раскрытие центральных впадин Красного моря и Аденского залива не прекращаются и поныне.

Скорость дрейфа материковых плит измеряется единицами сантиметров в год. Однако за многие миллионы лет движения они успели удалиться на тысячи километров друг от друга.

В одной из предыдущих глав рассказывалось, что кимберлитовый вулканизм неразрывно связан с мощными восходящими потоками вещества в верхней мантии нашей планеты и что наиболее благоприятны для таких процессов крупные платформы, располагавшиеся в центральных частях континентов. Этим требованиям полностью удовлетворяли в прошлом южная половина Афро-Аравийской платформы и вся Сибирская платформа, в связи с чем концентрацию в их пределах рекордного числа кимберлитовых тел и подавляющего большинства месторождений алмазов следует рассматривать как вполне закономерное явление. И наоборот, на платформах, находившихся в период кимберлитового вулканизма у окраин древних суперконтинентов, трубки взрыва относительно немногочисленны, а добыча алмазов не превышает нескольких процентов от мировой (см. рис. 22).

Есть все основания предполагать, что выявленная зависимость степени алмазоносности кимберлитовых провинций от их положения в пределах древних суперконтинентов справедлива и по отношению к кимберлитовым провинциям, которые пока еще не обнаружены.

А если так, то нельзя ли в первом приближении наметить места вероятного расположения и оценить возможные перспективы алмазоносности новых провинций? Оказывается, можно. Для этого следует использовать сведения о находках алмазов в современных и более древних осадках рек и морей, а также данные о местоположении и геологическом возрасте родственных кимберлитам горных пород. И действительно, поскольку все алмазы происходят из кимберлитов, то, следовательно, даже редкие находки кристаллов среди речных отложений в пределах какой-либо платформы являются бесспорным свидетельством наличия здесь кимберлитов. А пикритовые породы неразрывно связаны с процессами образования кимберлитов и приурочены к периферийным зонам кимберлитовых провинций.

Указанные принципы использованы при анализе обширных геологических данных по всем платформенным областям нашей планеты. В итоге получены оценки вероятного местоположения, возраста и перспектив алмазоносности 10 пока еще не открытых кимберлитовых провинций. На рис. 23 схематически показано размещение известных и прогнозируемых провинций. По возрасту они разбиты на две группы: древнейшие (протерозойские, 600-2500 млн. лет) и относительно молодые (фанерозойские, менее 600 млн. лет). Из 4 кимберлитовых провинций, прогнозируемых на территории СССР, самой перспективной в отношении богатых месторождений является Западно-Якутская в северной половине Сибирской платформы. Она частично совмещается в пространстве с широко известной Центрально-Сибирской (Якутской) провинцией, но образовалась значительно раньше [5].

Территории известных и прогнозируемых кимберлитовых провинций измеряются многими сотнями тысяч и первыми миллионами квадратных километров. В пределах каждой провинции алмазные месторождения распределены неравномерно и группируются в сравнительно небольших по площади районах. Очевидно, что в первую очередь поиски следует проводить на площадях, где высокие перспективы обнаружения новых месторождений сочетаются с благоприятными условиями геологоразведочных и эксплуатационных работ.

При геолого-генетическом районировании площадь каждой отдельно взятой кимберлитовой провинции расчленяется на зоны, отличающиеся по условиям образования и геологического залегания, по минералогическому и химическому составу, а также по степени и перспективам алмазоносности кимберлитов. Богатые коренные месторождения, как уже упоминалось в предыдущих главах, неизменно тяготеют к центральным частям кимберлитовых провинций, в то время как на периферии находятся лишь бедные и лишенные алмазов породы. Тогда же отмечалось, что по условиям образования (температуре и давлению) среди ультраосновных пород в платформенных областях различаются группы пород кимберлитовой и пикритовой фаций, причем в первой из групп выделяются разновидности кимберлитов алмазной и пироповой субфаций.

На картах геолого-генетического районирования кимберлитовых провинций необходимо выделить зоны кимберлитов алмазной субфации, совместного развития кимберлитов алмазной и пироповой субфаций, кимберлитов пироповой субфации и ультраосновных пород пикритовой фации. Границы между зонами проводятся с учетом местоположения и особенностей кимберлитовых и пикритовых пород, а на участках, лишенных выходов этих пород, по данным о форме и средней величине кристаллов алмаза из речных отложений.

Использование морфологических признаков кристаллов алмаза для определения фациальных условий образования материнских пород полностью согласуется с общими законами генетической минералогии и кристаллографии. И не случайно поэтому в полях кимберлитов чисто алмазной субфации среди кристаллов сравнительно мало додекаэдроидов, а в полях совместного развития кимберлитов алмазной и пироповой субфаций они составляют до 90% от общего числа встречающихся там кристаллов. Средняя масса кристаллов алмаза в полях второй группы в 3-6 раз выше, чем в полях первой группы.

При геолого-экономическом районировании обширные территории кимберлитовых провинций разделяются на районы, удобные и неудобные для проведения поисковых работ. При этом учитываются как чисто геологические, так и географические факторы. Проиллюстрируем сказанное несколькими примерами. При прочих равных условиях неблагоприятны для поисков коренных месторождений районы, в пределах которых на небольшой глубине или непосредственно на поверхности земли залегают сильномагнитные горные породы, мешающие поискам кимберлитовых трубок с помощью магниторазведки. К неблагоприятным относятся и такие площади, где широко распространены мощные толщи древних речных и морских осадков «послекимберлитового» возраста. Кимберлиты погребены под ними, в результате чего сильно затрудняются (а местами и невозможны) поиски алмазоносных труб с помощью шлихового и мелкообъемного опробования. Эти толщи усложняют также извлечение образцов для точного определения горных пород в точках вновь выявленных магнитных аномалий трубочного типа.

При тождестве геологического строения территорий затраты на поиски, разведку и ввод в эксплуатацию месторождений зависят от степени удаленности района от действующих горнорудных предприятий, путей сообщения, энергосистем и т. п.

Основные результаты геолого-генетического и геолого-экономического районирования кимберлитовой провинции наносят на единую комплексную схему. На такой схеме отчетливо выделяются площади, где высокие перспективы коренной алмазоносности сочетаются с наивыгоднейшими геолого-экономическими условиями, позволяющими до минимума снизить затраты на открытие, разведку и эксплуатацию новых богатых месторождений алмазов.

Площадь перспективных территорий, выделяемых в пределах кимберлитовых провинций путем комплексного районирования, измеряется десятками тысяч квадратных километров. Поиски алмазных месторождений на столь обширных территориях сопряжены с крупными затратами, и поэтому разработка способов дальнейшего сокращения площади, подлежащей опоискованию, имеет не только научное, но и большое практическое значение.

На основе теоретических представлений о происхождении алмазных месторождений, в частности о причинах возникновения и механизме подъема кимберлитовых магм из подкоровых глубин к земной поверхности, были определены критерии и способы выявления участков, благоприятных для проявления кимберлитового вулканизма. Из этих представлений следует, что кимберлиты должны встречаться преимущественно на участках, где земная кора обладает минимальной толщиной и максимальной трещиноватостью. Такие участки устанавливаются с помощью комплекса геофизических исследований, который включает в себя измерение силы тяжести, напряженности магнитного поля и скорости прохождения упругих волн в толще Земли.

Таким образом, в итоге проведения геолого-генетического и геолого-экономического районирования и комплекса геофизических исследований на обширной территории кимберлитовой провинции выделяются несколько сравнительно небольших по площади участков, которые рекомендуются для поисков новых кимберлитовых полей и месторождений алмазов.

Поиски кимберлитовых трубок взрыва, особенно в районах широкого распространения сильномагнитных пород и мощных толщ молодых осадков, связаны с большими затратами средств и времени. Между тем, как уже отмечалось, в среднем всего лишь около 2% кимберлитовых тел содержат алмазы в промышленной концентрации, а в большинстве районов среди многих десятков и сотен трубок взрыва нет ни одной, эксплуатация которой при существующем уровне техники была бы экономически выгодной. Следовательно, если бы по алмазам, извлеченным из речных отложений на первом этапе поисковых работ, удалось ориентировочно определить содержание их в коренных источниках, то можно было бы вести поиски кимберлитов только в тех районах, где прогнозируется наличие высокоалмазоносных трубок. Тем самым удалось бы избежать непроизводительных затрат на поиски кимберлитов в таких районах, где присутствие богатых алмазами трубок маловероятно или исключено. В итоге можно было бы экономить много средств и времени.

Применимый на практике способ удалось разработать лишь к 1971 г. В основе его лежит зависимость фотолюминесценции кристаллов алмаза от химического состава вмещающего кимберлита.

В главе о свойствах алмаза рассказывалось, что под действием невидимых человеческому глазу ультрафиолетовых лучей кристаллы алмаза светятся (люминесцируют) голубым, зеленым, желтым, оранжевым, розовым или красным светом. Среди алмазов почти каждого месторождения можно встретить разновидности со всеми цветами люминесценции. Однако относительное количество алмазов, люминесцирующих тем или иным светом, в различных месторождениях изменяется в широких пределах: в одних преобладают кристаллы, светящиеся в голубых тонах, в других большинство камней люминесцирует желтым светом и т. д.

Оказалось, что количественное соотношение различно светящихся алмазов тесно связано с особенностями химического состава кимберлитов, причем наиболее сильно оно зависит от концентрации титана и железа в этих породах. Выведены специальные формулы для вычисления так называемого люминесцентного показателя алмазов ЛПА и построена диаграмма, отражающая зависимость между численными значениями ЛПА и величиной КПА кимберлитов из всех хорошо изученных трубок взрыва.

Следовательно, по морфологии кристаллов алмаза, находимых в речных отложениях, можно вычислить ССК; люминесцентные особенности их позволяют рассчитать ЛПА, а от него перейти к КПА. Получаемое таким способом число представляет собой прогнозную величину КПА тех кимберлитов, при размыве которых были освобождены изученные алмазы. Обозначим его КПАпр. Если теперь КПАпр и ССК алмазов, извлеченных из речных отложений, подставить в общее уравнение алмазоносности кимберлитов, то в итоге несложных расчетов получим прогнозное содержание алмазов Апр в коренных источниках, за счет размыва которых образовалась данная россыпь.

Определяемое изложенным способом Апр характеризует степень алмазоносности одной или нескольких наиболее обогащенных трубок, которые являются основными поставщиками алмазов для соответствующих россыпей. Это обстоятельство весьма благоприятно для прогнозной оценки коренной алмазоносности в бассейне изучаемой реки. Очевидно, что низкое значение Апр, вычисляемое по особенностям алмазов из россыпей, свидетельствует о весьма малой вероятности наличия в районе трубок с промышленной концентрацией алмазов и, следовательно, о нецелесообразности проведения здесь поисков кимберлитов.

Когда, наконец, и новое кимберлитовое поле, и 1-2 богатых алмазами месторождения в его пределах найдены, то встают новые проблемы, также связанные с необходимостью оценивать перспективы алмазоносности, но несколько в ином плане.

Сколько трубок взрыва имеется в пределах кимберлитового поля? Точнее, чему равно минимальное число диатрем, внедрившихся на том или ином участке территории? Этот вопрос неизменно возникает при открытии каждого нового поля и не теряет своей остроты для давно известных полей, поскольку без ответа на него невозможно сколько-нибудь обоснованно планировать развитие горнорудной промышленности.

Общий объем всех известных к настоящему времени кимберлитовых тел в Центрально-Сибирской провинции не превышает трех кубических километров. Если эту цифру удвоить или утроить за счет пока не обнаруженных трубок взрыва, то все равно полученная величина окажется в сотни тысяч раз меньше объема других изверженных горных пород, например базальтов и диабазов, которые занимают огромные площади на Сибирской платформе. Не вызывает сомнений, что и количество возникшей в недрах Земли кимберлитовой магмы было значительно (по-видимому, на несколько порядков) больше, чем суммарный объем наблюдаемых кимберлитов. В таком случае весьма скромный объем кимберлитовых тел должен рассматриваться как результат застывания большинства порций магмы у подножья земной коры и на различных глубинах внутри ее.

Связь между величиной показателя проницаемости коры и количеством кимберлитовых тел во всех хорошо изученных полях настолько тесная, что на ее основе удалось построить график (номограмму). Эта номограмма не только отражает наличие статистической связи между вычисленными значениями названных характеристик, но и позволяет решать обратную задачу: приблизительно оценивать число кимберлитовых тел в каждом отдельно взятом поле по среднему содержанию оливина в породах из уже найденных трубок взрыва.

Благодаря тому, что содержание оливина в кимберлитах единого поля почти постоянно, нет необходимости узнавать количество его во всех трубках и дайках и можно ограничиться изучением пород лишь небольшого числа тел. Значит, определив среднее содержание оливина в породах нескольких трубок взрыва во вновь найденном или давно известном поле, можно вычислить показатель проницаемости коры и по его величине найти общее число кимберлитовых тел, которые могут быть обнаружены в пределах данного участка территории. Если среди ранее найденных кимберлитовых трубок имеются тела с промышленным содержанием алмазов, то по аналогии можно предположить, что близкая пропорциональность сохраняется и для еще не открытых тел.

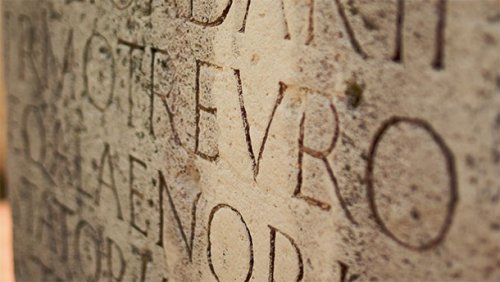

Топ-25: самые известные латинские фразы, ставшие крылатыми

Латинский язык – это язык, на котором можно говорить о чем угодно, и всегда при этом звучать как-то особенно умно и возвышенно. Если вам доводилось изучать его, вряд ли это было самое светлое и веселое время в вашей жизни, но в любом случае оно было полезным.

Но если вам не довелось изучать такой предмет, тогда ловите 25 самых знаменитых латинских изречений. Запомните хотя бы несколько из них, и тогда, удачно ввернув одну-две фразы в разговор, вы прослывете очень интеллигентным и начитанным человеком. И не забудьте томно прикрывать глаза, цитируя великих философов.

25. «Ex nihilo nihil fit».

Из ничего не происходит ничего.

Фото: Darwin Bell / flickr

24. «Mundus vult decipi, ergo decipiatur».

Мир желает обманываться, пусть же обманывается.

23. «Memento mori».

Помни, что смертен.

22. «Etiam si omnes, ego non».

Если даже все, то я – нет.

21. «Audiatur et altera pars».

Да будет выслушана и другая сторона.

Фото: B Rosen / flickr

20. «Si tacuisses, philosophus mansisses».

Если бы ты молчал, ты остался бы философом.

Фото: Maik Meid / wikimedia commons

19. «Invictus maneo».

Остаюсь непобежденным.

Фото: naveenmendi / wikimedia commons

18. «Fortes fortuna adiuvat».

Храбрым судьба помогает.

17. «Dolor hic tibi proderit olim».

Переноси и будь тверд, эта боль когда-нибудь принесет тебе пользу.

Фото: Steven Depolo / flickr

16. «Cogito Ergo Sum».

Я мыслю, значит существую.

15. «Oderint dum metuant».

Пусть ненавидят, лишь бы боялись.

Фото: K-Screen shots / flickr

14. «Quis custodiet ipsos custodes?».

Кто устережет самих сторожей?

Фото: John Kees / flickr

13. «Sic transit gloria».

Так проходит мирская слава.

12. «Draco dormiens nunquam titillandus».

Никогда не щекочите спящего дракона.

Фото: commons.wikimedia.org

11. «Utinam barbari spacium proprium tuum invadant».

Пусть варвары вторгаются в ваше личное пространство.

Фото: commons.wikimedia.org

10. «In vino veritas».

Истина – в вине.

Фото: Quinn Dombrowski / flickr

9. «Si vis pacem, para bellum».

Хочешь мира – готовься к войне.

Фото: Σταύρος / flickr

8. «Pacta sunt servanda».

Договоры должны соблюдаться.

7. «Non ducor, duco».

Я не ведомый, я сам веду.

Фото: nist6dh / flickr

6. «Quando omni flunkus moritati».

Если все пали, притворись мертвым и ты.

Фото: Pete Markham / flickr

5. «Quid quid latine dictum sit, altum viditur».

Кто говорит на латыни, видит высочайшие вершины.

Фото: Tfioreze / wikimedia commons

4. «Dum Spiro, Spero».

Пока дышу, надеюсь.

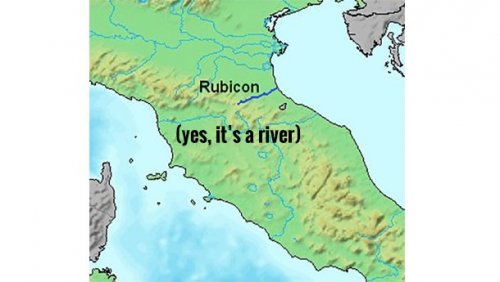

3. «Tua mater latior quam Rubicon est».

Твоя мать шире, чем Рубикон (итальянская река).

Фото: commons.wikimedia.org

2. «Carpe diem».

Лови момент.

1. «Aut viam inveniam, aut faciam».

Или я найду дорогу, или проложу ее сам.

Фото: www.publicdomainpictures.net

Поддержи Бугага.ру и поделись этим постом с друзьями! Спасибо! 🙂