успенский собор во владимире кто построил

Успенский собор (Владимир)

Успенский собор во Владимире — выдающийся памятник белокаменного зодчества домонгольской Руси. Кафедральный православный храм Владимирской епархии; также государственный музей. Исторически, до возвышения Москвы, был главным (кафедральным) храмом Владимиро-Суздальской Руси, в нем венчались на великое княжение Владимирские и Московские князья. Памятник русского зодчества XII века, послуживший образцом для ряда более поздних соборов, в том числе Успенского собора Аристотеля Фиораванти. Один из немногих храмов, в котором сохранились уникальные фрески Андрея Рублева.

В 1992 г. Успенский собор был включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Содержание

Первоначальный храм 1158—1160 годов

Первоначальный белокаменный собор был построен при великом князе Андрее Боголюбском в 1158—1160 годах. Уже в 1161 году собор был расписан.

Согласно сообщению В. Н. Татищева, «по снисканию бо его (Андрея Боголюбского) даде ему Бог мастеров для строения оного из умных земель»; «по оставшему во Владимире строению, а паче по вратам градским, видно, что Архитект достаточный был… Мастеры же присланы были от Императора Фридерика Перваго (Фридриха Барбароссы), с которым Андрей в дружбе был как ниже явится». Однако необходимо заметить, что известный стереотип, связанный с приходом к Андрею «мастеров из всех земель», относится только к работам по украшению Успенского собора: «Того же лета создана бысть церква святая Богородица в Володимири благоверным и боголюбным князем Андреем, и украси ю дивно многоразличными иконами, и драгим каменьем бе-щисла и сосуды церковными и верх ея позлати по вере же его, и по тщанию его к святеи Богородице, приведе ему Бог из всех земель все мастеры и украси ю паче инех церквии». Согласно этому летописному тексту, речь идет не о строителях, а об иконописцах, ювелирах и золотильщиках.

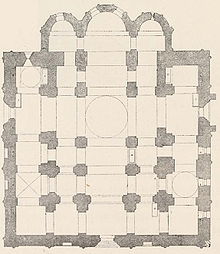

Успенский собор 1158—1160 годов был шестистолпным, трёхапсидным, построенным из высококачественного белого камня (качество камня храма Боголюбского было существенно выше, чем камня галерей Всеволода). Сторона подкупольного квадрата — около 6,4 м. Несмотря на то, что храм был шестистолпным, его четверик зрительно воспринимался почти кубичным (длина без учёта апсид — около 22,5 м, ширина — около 17,5 м, высота — около 21 м), пропорции были достаточно изящными. И в интерьере, и в наружных формах ощущалась устремлённость вверх. По высоте (32,3 метра) храм превосходил Софийские соборы Киева и Новгорода.

И стены, и крестчатые столпы относительно тонки, столпам отвечают лопатки — как внутренние, так и внешние (с полуколонками, увенчанными лиственными капителями; профиль лопаток над аркатурно-колончатым поясом усложнён валиком). Переход от подпружных арок к центральному 12-оконному барабану осуществляется через тромпы, и эту конструкцию можно считать уникальной для домонгольского зодчества Северо-Восточной Руси.

По данным раскопок 1951—1952 годов, Успенский собор Боголюбского имел три притвора. Цоколь представлял собой простой непрофилированный отлив, как и в храмах Юрия Долгорукого. Стены собора пересекал аркатурно-колончатый пояс (часть его сохранилась на северной стене), над ним — лента поребрика. Капители колонок близки к романской «кубической» форме, в базах — клинчатые консоли. Простенки между колонками были оштукатурены и украшены фресками. Фундамент храма 1158—1160 годов представляет собой булыжники, пролитые раствором не на всю глубину, а лишь на два верхних ряда. На них был положен мелкий белокаменный бут и затем были возведены стены.

Вход на хоры собора осуществлялся через лестничную башню, примыкавшую к западному пряслу северной стены храма.

Храм 1158—1160 годов был украшен скульптурным декором зооантропоморфного типа. Этот декор при обстройке собора галереями во второй половине 1180-х годов не сохранился, но Н. Н. Воронин обоснованно полагал, что фрагменты этого декора присутствуют на стенах всеволодовых галерей.

Живопись собора сохранилась фрагментарно. К росписи 1161 г. относятся фигуры пророков между колонками северного аркатурного фриза (в северной галерее).

Вопрос о количестве глав этого храма до недавнего времени являлся весьма спорным (в частности, Е. Е. Голубинский полагал храм пятиглавым, Н. Н. Воронин — одноглавым). В начале 2000-х годов анализ летописных источников, проведенный Т. П. Тимофеевой, и архитектурно-археологические исследования С. В. Заграевского показали верность гипотезы Е. Е. Голубинского о пятиглавии храма Боголюбского.

Перестройка собора в 1186—1189 годах

После пожара 1185 года Всеволод III значительно расширил собор. К храму Боголюбского были пристроены боковые галереи, и он оказался как бы внутри нового большого собора. Увеличилась также алтарная часть, а по углам были поставлены четыре малые главы. Собор стал пятинефным и более вместительным (ширина — 30,8 метра, длина без учета апсид — 30 метров).

Членение стен галерей Всеволода повторило членение стен собора 1158—1160 годов. Закомары галерей расположились несколько ниже закомар собора Андрея, что придало храму в перестройке 1186—1189 годов некоторую «ступенчатость». Новые апсиды были вынесены к востоку от старых. В галереях Всеволода отсутствуют угловые компартименты с северо-востока и юго-востока, а восточные малые главы сдвинуты к западу и существенно меньше западных глав.

В стенах собора Андрея Боголюбского при перестройке были пробиты дополнительные арки, призванные обеспечить единство внутреннего пространства храма. Хоры собора после перестройки слились с хорами собора Андрея, образовав единое пространство значительной площади.

Фасады всеволодовых галерей членятся по вертикали пилястрами с колонками на прясла, плавно завершающиеся вверху закомарами. Аркатурно-колончатый пояс, состоящий из 114 колонок, разделяет плоскости стен на два яруса, каждый из которых имеет свой ряд щелевидных окон: более простых и узких — внизу, более широких, с перспективными скосами — вверху.

Суровые глади внешних стен слегка оживлены рельефами, некоторые из которых перенесены сюда со стен собора Андрея Боголюбского, а некоторые выполнены заново во времена обстройки собора Всеволодом III.

Фигуры Артемия и Авраамия в юго-западном углу древней части собора, а также фигуры на заиконостасных столпах относятся к росписи 1189 г.

Относительно строителей галерей Всеволода летопись отмечает, что князь «иже не ища мастеров от Немець, но налезе мастеры от клеврет святое Богородици и от своих».

В стенах галерей, в специально созданных нишах-аркосолиях, были захоронены многие представители владимирского великокняжеского дома, а также епископы. В северной галерее захоронены сами строители собора — князья Андрей Боголюбский и его брат Всеволод III.

Дальнейшая история собора

От первоначальных фресок Успенского собора до наших дней сохранились только фрагменты. В начале XV века для украшения храма были приглашены Андрей Рублёв и Даниил Чёрный. От их росписей сохранились отдельные изображения большой композиции «Страшного суда», занимавшей всю западную часть храма и фрагментарные изображения в алтарной части собора. Большинство же дошедших до нашего времени фресок были выполнены в XIX веке.

На протяжении XVIII-XIX вв. претерпел серьезные изменения и внешний облик собора: были растёсаны окна, сооружены специальные контрфорсы, установлена четырехскатная кровля. Рядом с собором в 1810 году была сооружена колокольня, представляющая собой четырёхъярусное сооружение, имеющее в основании четыре угловых столба, с арочными проёмами (ныне заложены), и завершающееся высоким золоченым шпилем. В 1862 году по проекту архитектора Н. А. Артлебена между колокольней и Успенским собором был построен Георгиевский придел, который с севера слился с нижним ярусом колокольни.

В конце XIX века была проведена первая научная реставрация собора. В 1882-1884 гг. проводились внутренние работы, в ходе которых, в частности, были открыты фрески Рублева; в 1886-1891 гг. собор отреставрировали снаружи: были убраны контрфорсы, восстановлены растёсанные окна и позакомарное покрытие, луковичные главки были заменены более аутентичными шлемовидными.

Современное положение

В настоящее время Успенский собор находится в совместном ведении РПЦ и Владимиро-Суздальского музея-заповедника, является главным кафедральным собором Владимирской епархии. В храме проводятся регулярные службы, в остальное время он открыт как музейная экспозиция.

Российские древности: Успенский собор во Владимире

Успенский собор во Владимире

О храме-матрешке, о том, сколько на самом деле глав было у знаменитого владимирского храма и как ему на помощь пришли знаменитые москвичи, рассказываем в очередном выпуске рубрики «Российские древности».

Сегодня наш рассказ пойдет об одном из самых известных, но в то же время самых сложных и запутанных для истории архитектуры памятников. Споры о его внешнем облике ведутся уже более полувека, хотя этот собор XII века прекрасно сохранился до наших дней. Как такое может быть? Давайте обо всем по порядку. Итак, Успенский собор во Владимире.

Успенский собор во Владимире

Так случилось, что нынешний Успенский собор имеет двух заказчиков строительства и два времени постройки. Сначала его выстроил князь Андрей Боголюбский. Лаврентьевская летопись сообщает о том, что собор был заложен 8 апреля 1158 года. Другая летопись, так называемая Летопись Авраамки, дает другую дату — 8 мая. В любом случае, в 1160 году главных храм Владимира был завершен: «Создана бысть церки святая Богородица (в домонгольской Руси храм Богородица почти всегда означал церковь Успения Богоматери – Indicator.Ru) в Володимери… князем Андреем; и украси ю дивно… и верх ея позлати… приведе ему Бог из всех земель мастеры». То есть, к 1160 году Андрей Боголюбский выстроил кафедральный собор и пригласил отовсюду мастеров для украшения его: росписей, украшения стен резным камнем, изготовления икон и церковной утвари. В 1161 году храм начали расписывать.

Вырезки из листов кровли Успенского собора во Владимире (1158-1160-е годы) с буквами. Медный сплав, позолота, гравировка. Коллекция Государственного исторического музея

Но храм Андрея в том виде, в котором он был создан, не простоял и четверти века. В 1185 году случился сильнейший пожар. Новый князь, младший брат Андрея Боголюбского, десятый сын Юрия Долгорукого Всеволод III, прозванный потом за большое количество детей Большим Гнездом, решил не сносить обгоревшее здание, а провести капитальный ремонт и обстроить его, тем более что городу уже требовался храм побольше.

Вид со стороны колокольни и Георгиевского придела XIX века

Так в 1186-1189 годах получился храм, который дошел до нашего времени почти без изменений. Лишь только в 1810 году с запада перед храмом построили колокольню, а в 1862 по проекту Николая Артлебена соединили колокольню с храмом Георгиевским приделом. Ну и в конце XIX века появившиеся за время жизни храма луковичные пять глав заменили аутентичеными шлемовидными.

Храм до смены глав

Но каким был собор Андрея Боголюбского? О внешнем облике этого храма ведутся бурные дебаты очень давно. Сумятицу вносят и летописи, некоторые из которых говорят, что Андрей построил храм «о пяти главах», а иные пишут об одноглавии храма Боголюбского и пятиглавии храма Большого Гнезда.

Это противоречие легко объяснить, приняв гипотезу о том, что сначала храм был одноглавым: естественно, летописец XIV века мог сразу писать о выстроенном храме как о пятиглавом, не зная деталей. Слишком маленькое время простоял храм Андрея против столетий пятиглавого шедевра Всеволода.

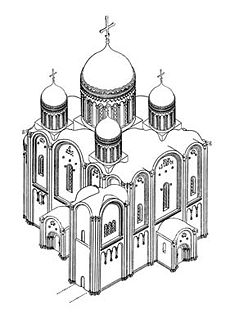

Кочующие из книжки в книжку неудачная аксонометрия Николая Воронина и более реальный план собора Андрея Боголюбского

Впрочем, до сих пор современные авторы пишут и о пятиглавом храме (Сергей Заграевский) и об одноглавом (Сергей Шаров-Делоне), и споры ведутся нешуточные. Зато интересную историю можно рассказать о самой первой реконструкции. Николай Воронин еще в 1945 году, опираясь на известные ему аналоги, предположил, что с запада к углам основного объема храма примыкали две лестничные башни, ведущие на хоры. Но уже шесть лет спустя раскопки в соборе показали, что никаких лестничных башен не было, и Воронин в своем капитальном двухтомнике «Зодчество Северо-Восточной Руси», равного которому по фундаментальности до сих пор больше не было, опубликовал рисунок уже как «первоначальный опыт», неудачный. И рядом опубликовал план того, как он стал видеть храм после раскопок Александра Столетова. Полностью не совпадающий с рисунком с двумя башнями. Но тексты никто не читает, видимо, до сих пор по учебникам, научным и научно-популярным трудам гуляет совместный рисунок «реконструкции Успенского собора» и не совпадающий с ним план.

Фреска «Страшный суд»

Андрей Рублев и Даниил Черный

Однако история собора ценна не только двумя архитектурными памятниками XII века, спрятавшимися друг в друга подобно матрешке. К началу XV века живопись собора уже была в печальном состоянии. И большую часть ее поручили обновить двум знаменитым московским мастерам и друзьям, монахам Андрею Рублеву и Даниилу Черному. Некоторые фрески 1406 года дошли до сих пор. Впрочем, можно найти и фрагменты фресок XII века.

Фрагмент «Страшного Суда»

Андрей Рублев и Даниил Черный

А для автора этих строк Успенский собор вместе с находящимся рядом с ним Дмитровским храмом (о нем и о Всеволоде Большое гнездо мы поговорим в пятницу) стал в 1993 году первым древнерусским домонгольским храмом, увиденным вживую, и послужил началом любви и изучения древнерусской архитектуры и вообще Древней Руси.

Успенский собор Владимира

Успенский собор Владимира включен в список восьми архитектурно-исторических памятников древнерусского белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской Руси, причисленных в 1992 году к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. До начала возвышения Москвы в его стенах проводились обряды венчания на великое княжение. Храм изначально был обеспечен огромными земельными наделами и десятиной со всех княжеских доходов. Он сыграл ключевую роль в становлении Владимира как политического и независимого православного центра.

Архитектурный образ культового сооружения явился образцом для целого ряда храмов, возведенных в разные исторические периоды. Здесь сохранились фрагменты уникальных фресок XII века, а также росписи именитых иконописцев Андрея Рублева и Даниила Чёрного.

Описание Успенского собора во Владимире

Белокаменное строение возведено в 1158–60 гг. по указанию князя Андрея Боголюбского, ставшего правителем всей Суздальской земли в 1157 году, после смерти своего отца Юрия Долгорукого. Изначально собор был трехапсидным и шестистолпным, имел три притвора, три алтаря и пять глав. По высоте (32,3 метра) он превосходил ранее построенные в Киеве и Новгороде Софиевские соборы, а по пышности внутреннего убранства — ему не было равных. Росписи появились 1161 году.

Золоченые скульптуры и двери, витражные стекла и виртуозная резьба по камню, фресковые ковры, пол из медных и керамических плит дополнялись богатейшей церковной утварью и облачениями, украшенными золотом, серебром и драгоценными камнями. Фасады декорировались лепным орнаментом и фигурными пилястрами с капителями коринфского ордера, в закомарах имелись рельефные композиции. От первоначального облика собора мало что сохранилось после масштабных пожаров, случившихся во Владимире в 1183 и 1185 гг.

Новый храм вокруг старого здания возводился в период с 1186 по 1189 гг. Собор значительно расширили за счет пристройки боковых галерей. Вместо трехнефного он стал пятинефным. Оставшиеся фрагменты фресок уничтожать не стали, некоторые из них сохранились до наших дней. Внутреннее пространство объединили посредством дополнительно пробитых арочных проемов.

Для сравнения — размеры в плане первого и заново возведенного Успенского собора (без учета апсид):

Хронология дальнейших основных событий выглядит следующим образом:

В течение всей своей истории Кафедральный собор Владимира реставрировался несколько раз. Он пережил величие, разруху и возрождение. Ныне комплекс находится в совместном ведении РПЦ и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Архитектура

Культовое сооружение выполнено в стиле русской романики, имеющей характерные отличия — белокаменные стены из гладкотесаного камня, перспективные порталы, орнаментальный декор. Направление создавалось в домонгольский период под влиянием приглашенных для работы западноевропейских архитекторов.

Сегодня первозданный образ храма увидеть невозможно. То, что осталось после пожара 1185 года, было обнесено стенами более поздней постройки.

Внешне Свято-Успенский собор Владимира смотрится массивно и добротно. По вертикали его фасады дробятся пилястрами, завершающимися плавными закомарами. По горизонтали плоскость визуально делится на два уровня декоративным колончатым поясом. Удлиненные проемы создают эффект устремленности ввысь.

В ходе нескольких реставраций XVIII—XIX вв. соборный комплекс пополнился:

Центральный световой фонарь с двенадцатью щелевидными проемами имеет более крупные размеры, чем четыре аналогичные угловые конструкции. В ходе перестройки 1186–89 гг. крайние фонари были сдвинуты с прежних мест в направлении вновь возведенных стен.

Интерьер и внутреннее убранство

Многое, что сегодня находится в Успенском соборе Владимира, появилось уже после его перестройки в 1189 году и в ходе более поздних реконструкций. Но здесь все еще присутствуют фрагменты древних фресок XII века и более поздние работы знаменитых иконописцев, выполненные в начале XV столетия.

В древней части храма и на заиконостасных столпах можно рассмотреть фигуры, изготовленные в конце XII века. Во второй половине XVIII столетия по прямому указанию императрицы Екатерины II интерьеры обветшавшего собора и его внутреннее убранство были существенно обновлены. Именно в тот период рублевский иконостас заменили резным. Древние иконы, написанные рукой мастера, сохранились. Часть из них находится в Третьяковской галерее.

В XIX веке поверх исчезнувших со временем фресок появились новые росписи. В 1970-80х годах производилась самая объемная и продолжительная реставрация.

Святыни

В Успенском соборе Владимира хранятся мощи святых великих князей:

В храме находятся иконы:

В нишах-аркосолиях, оборудованных в галерейных стенах собора, покоятся останки епископов, представителей княжеско-владимирских фамилий. В том числе, в северной галерее находятся захоронения двух князей — основателя храма Андрея Боголюбского и инициатора его восстановления Всеволода III (Большое Гнездо).

Фрески Успенского собора

В интерьере церкви сохранились некоторые фрагменты росписи, созданной еще в XII столетии. Кроме того, здесь присутствуют совместные работы уже зрелого мастера русской иконописи и монументальной живописи преподобного Андрея Рублева и его современника — монаха Даниила Чёрного, почитаемого православной церковью в лике святого преподобного. Эти росписи имеют научно подтвержденную дату создания — 1408 год.

Наиболее значимая из фресок Рублева, изображающая сцену Страшного суда, выполнена в светлой, торжественно-утверждающей манере, возвеличивающей духовные ценности и справедливость. Такой подход кардинально отличался от традиционно принятого грозного восприятия Судного дня. Изначально композиция занимала всю западную часть собора.

Режим работы

Владимирский кафедральный собор работает ежедневно с 07:00 до 20:00. Экскурсионное время — с 13:00 до 16:45, кроме понедельника. Часовня открыта ежедневно с 10:00 до 18:00.

Богослужения

С понедельника по субботу в 07:30 (по вторникам в 7:00) проводится Литургия, а в 17:00 — вечернее Богослужение. В воскресные дни утреннее расписание меняется. Ранняя Литургия начинается в 06:30, а поздняя — в 08:30. Кроме того, во время воскресной вечерней службы читается акафист иконе Владимирской Божией Матери. По пятницам после Вечерни проходят беседы с прихожанами.

Часовня в честь иконы Божией Матери, расположенной под колокольней, молебны с чтением Акафиста совершаются ежедневно, кроме воскресенья, в 11:00. В воскресные дни посетить богослужения можно в 12:00.

Что посмотреть рядом

Территория соборного комплекса со всех сторон окружена белокаменной оградой.

Как добраться до Успенского собора Владимира

До остановки «пл. Соборная» следуют:

До остановок «Ерофеевский спуск» и «ул. Муромская» довезут автобусы № 7С, 13С, 54, 55С, 56, 108, 110, 123, 139.

В 200 метрах от Соборной площади находится остановка «ул. Гагарина». Здесь можно сойти:

На сайте указано, где находятся ближайшие остановки автобусов и троллейбусов. Справочник маршрутов общественного транспорта Владимира можно посмотреть здесь.

От железнодорожной станции «Владимир-Пассажирский» и городского автовокзала до Свято-Успенского собора можно дойти пешком за 15 минут или доехать на троллейбусе № 5 до остановки «Соборная площадь» за 7 минут.

Во Владимире работают мобильные службы такси Rutaxi, Максим, Яндекс.Такси, Gett и др.

Свято-Успенский кафедральный собор Владимира: видео

Успенский собор

Успенский собор – уникальный памятник белокаменного зодчества XII века. Построен князем Андреем Боголюбским как главный храм Северо-Восточной Руси и сыграл ключевую роль в утверждении политического и религиозного влияния новой северной столицы – Владимира вопреки Киеву. Собор обозначил и особую приверженность культу Богородицы во Владимире. Занимает самую выгодную точку городского рельефа, виден при подъезде к городу издали, особенно хорошо – с юга и с востока.

В соборе совершалось возведение на великокняжеский престол, которое только с 1428 году перенесено в Москву. Ныне – кафедральный собор Владимирской епархии. Сохраняет настенную живопись XII – XIX веков, включая фрески Андрея Рублева и Даниила Черного начала XV века.

В древнем некрополе собора – более 40 захоронений владимирских князей и архиереев, в том числе святых.

Успенский собор – памятник федерального значения, в 1992 году включен в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Белокаменные памятники Владимира и Суздаля». Является действующим храмом и музеем одновременно. С 2009 года доступ для туристов ограничен оговоренными группами.

Из истории архитектуры

Крестово-купольный пятинефный пятиглавый трехапсидный Успенский собор из тёсанного белого камня был построен в XII веке в два этапа – в 1158 – 1160 при князе Андрее Боголюбском и в 1185 – 1189 годах – при князе Всеволоде Большое Гнездо.

Историки архитектуры разошлись во мнениях, был ли Успенский собор Андрея Боголюбского изначально одноглавым или пятиглавым. В XX веке возобладала точка зрения автора авторитетнейшего труда по истории зодчества Северо-Восточной Руси Николая Воронина. Вслед за Ворониным до сих пор в большинстве описаний сообщается, что храм Андрея Боголюбского 1158 – 1160 годов сначала был одноглавым, а Всеволод позже обстроил собор открытыми внутрь двухъярусными галереями и добавил четыре купола. Однако в начале 2000‑х годов исследования Татьяны Тимофеевой из Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Сергея Заграевского из Москвы подтвердили дореволюционного историка архитектуры Голубинского – что Успенский собор Андрея Боголюбского сразу был пятиглавым.

Заграевский предложил даже свою реконструкцию первоначального вида собора, подкорректировав самого Воронина. По этой версии, Всеволод после пожара 1185 года, возводя галереи вокруг собора, перестроил уже существовавшие четыре главы и даже своды храма Андрея Боголюбского. При этом задача у зодчих Всеволода, похоже, была не только сделать Успенский собор еще более внушительным по размерам, но и укрепить его галереями. Есть предположения, что возникла проблема с устойчивостью собора. Благодаря галереям Всеволода храм и простоял до наших дней, выдержав нападения и реконструкции.

Историки сходятся во мнении, что Андрей Боголюбский все-таки привлекал к работе над столь важным храмом немецких архитекторов, благодаря хорошим связям с императором Фридрихом Барбароссой. Об этом свидетельствуют признаки западных стилей в архитектуре собора.

Так или иначе, собор поражал современников и своей внушительной архитектурой (по высоте равен Софии Киевской), и богатым убранством. Боголюбский при создании Успенского собора впервые блеснул талантами своих мастеров резьбы по белому камню.

Позже Успенский собор во Владимире послужил образцом для Успенского собора Московского кремля и других храмов.

Ну а сам «образец», несмотря на свою мощь, в XVIII веке выглядел обветшавшим. Но ремонт, проведенный на средства стольника Племянникова, исказил его до неузнаваемости. К белокаменному зданию подвели угловые кирпичные контрфорсы, над новой четырехскатной железной кровлей вместо шлемовидных установили пять луковичных глав.

В 1810 г. на месте прежней шатровой строится высокая колокольня, которая стоит и поныне. В 1862 г. между ней и северным фасадом собора по проекту архитектора Артлебена возведен отапливаемый Георгиевский придел.

Есть сведения, что в 1870‑х годах собор чуть не снесли, но подключилось Московское Археологическое общество, которое не только отстояло собор, но и добилось первой научной реставрации, проведенной в 1888 – 1891 года. Тогда собору и вернули первоначальные формы, включая шлемовидные купола.

В 1950 – 1953, а затем в 70‑е — начале 80‑х годов проведены серьезные реставрационные работы: укреплены арки, кровля, реставрирована живопись, устроена отопительно-вентиляционная система, нормализован температурно-влажностный режим, покрыт специальным составом белый камень.

Из событий истории

Успенский собор не раз горел и подвергался разграблению. Самое страшное произошло в 1238 году при взятии Владимира монголо-татарами. В соборе укрылись княжеская семья, епископ Митрофан и множество владимирцев, и по свидетельству летописца, все они «плакали». Враги обложили собор снаружи бревнами и хворостом и подожгли его. Люди погибли, храм был разграблен, но устоял. Потом татары его еще раз грабили в том же веке.

В 1299 году митрополит Киевский святитель Максим перенес во Владимир свою резиденцию, по преданию, получил на это знак от Богородицы. Но в 1325 году митрополит Петр переселился из Владимира в Москву. Однако еще до начала XV века великих князей возводили на престол во владимирском Успенском соборе.

В 1410 году орда татарского царевича Талыча опять разграбила собор, содрав с него даже золоченое покрытие куполов. Это событие показано в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев». По легенде, храмовая драгоценная утварь была укрыта в тайнике внутри собора и до сих пор не найдена. Татары, требуя указать, где тайник, долго пытали священника Патрикия (в фильме его играет Юрий Никулин), но тот ничего не сказал.

В 1536 году собор снова горел. Кстати, и при съемках фильма «Андрей Рублев» в соборе тоже возникло возгорание, вызвали пожарных, те начали заливать огонь, вода потекла по фрескам…

Об иконах и фресках

Главной святыней Собора со времен Андрея Боголюбского была Владимирская икона Богоматери, написанная по преданию, самим евангелистом Лукой. В 1395 году эта икона уехала в Москву, в Кремль, вслед за митрополичьей кафедрой. Там она и находится, в храме при Третьяковской галерее. Владимирская епархия на возвращении иконы не настаивает.

От первоначальных фресок XII века до наших дней сохранились только фрагменты, например, изображения пророков в верхней части храма.

В 1408 году «повелением великого князя Василия Дмитриевича собор был расписан, а мастеры Данило Иконник да Ондрей Рублев», то есть Даниил Черный и Андрей Рублев. От их росписей сохранились отдельные изображения большой композиции «Страшного суда», занимавшей всю западную часть храма и фрагментарные изображения в алтарной части Собора. Большинство дошедших до нашего времени фресок выполнены в XIX веке.

За фрески Рублева десятилетиями идет борьба со временем, влажностью и перепадами температуры, но росписи выглядят неважно. Они явно не были рассчитаны на 600 лет в нашей климатической зоне.

Андрей Рублев и Даниил Черный написали и иконы для нового иконостаса. В XVIII веке на средства Екатерины II подновили убранство храма: рублевский иконостас был разобран, а вместо него установлен новый, в стиле барокко. Иконы Рублева в 1922 году попали в Третьяковскую галерею и Русский музей.

Некрополь Собора

В Успенском соборе похоронены: святой благоверный князь Андрей Боголюбский, князь Всеволод Большое Гнездо, святой благоверный князь Георгий (Юрий) Всеволодович (погиб в битве на реке Сить), святая благоверная княгиня Агафия Всеволодовна и священномученик Митрофан, епископ Владимирский (погибли при штурме Владимира татарами), князь Ярослав Всеволодович (отец Александра Невского), св. Максим, митрополит Киевский, священномученик Патрикий и многие другие.