установка иконостаса в храме

Иконостас. Инфографика

+ кликабельные материалы и материалы для распечатки

Приблизительное время чтения: 2 мин.

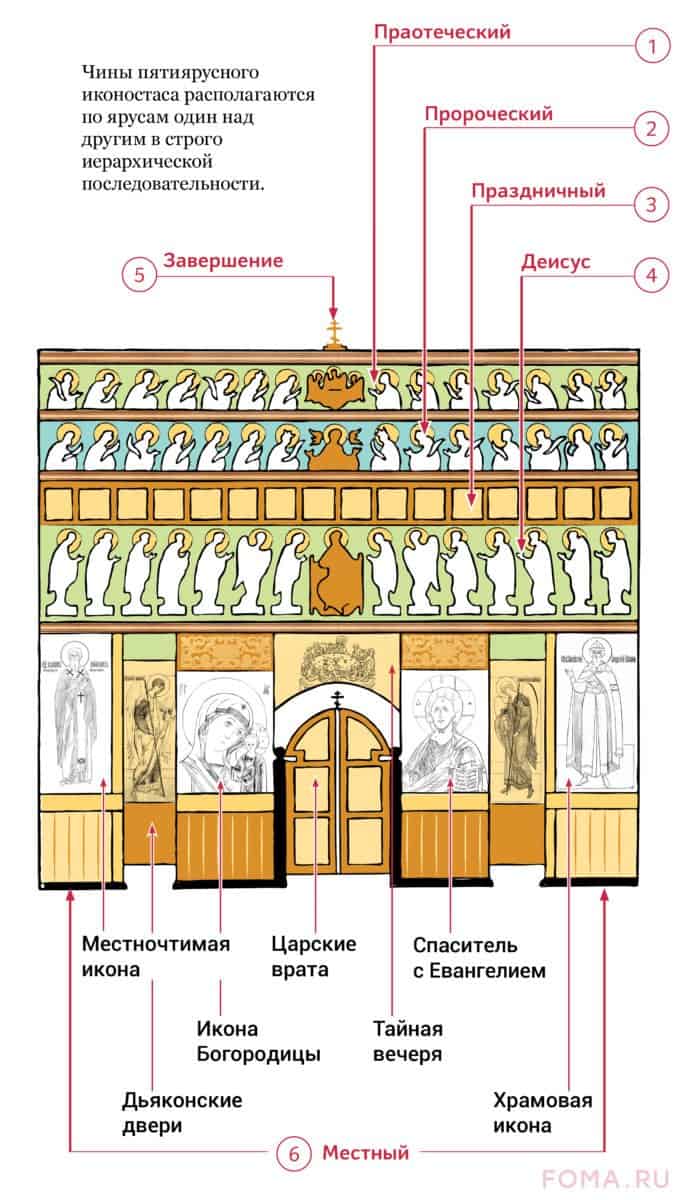

Иконостас — перегородка с рядами (чинами) икон, отделяющая алтарь от основной части храма.

Современный классический пятиярусный иконостас сформировался на Руси в XV-XVI веках.

Из чего состоит иконостас:

Кликните по изображению, чтобы открыть в большем размере

Ряды иконостаса:

Праотеческий

В этом чине изображаются ветхозаветные праведники, жившие до Моисея, через которого Бог даровал Закон. Здесь могут быть иконы Адама, Евы, Авеля, Авраама, Исаака, Иакова, Ноя, Мелхиседека и других. Центральная икона ряда — ветхозаветная Троица, соответствующая ветхозаветным представлениям о Боге.

Пророческий

Здесь расположены иконы ветхозаветных пророков, свидетельствовавших о Христе: цари Давид и Соломон, пророки Илия, Захария, Даниил, Иезекииль и другие. В центре — икона Богородицы «Знамение» как символ исполнения всех пророчеств.

Праздничный

Иконы двунадесятых и великих праздников — основных событий жизни Христа и Богородицы. Иконы располагаются в порядке их следования в церковном году, начиная с 1 сентября по старому стилю, либо в хронологическом порядке. Первой (слева) и в хронологическом, и в богослужебном порядке идет образ Рождества Богородицы, далее следуют (по хронологии): Введение Богородицы во Храм, Благовещение, Рождество Христово, Крещение, Преображение, Воскрешение Лазаря, Вход в Иерусалим, Распятие, Воскресение Христово, Вознесение, Пятидесятница, Успение Пресвятой Богородицы (эта икона при любой последовательности будет крайней справа). Часто в праздничный ряд включают Крестовоздвижение, Покров и другие праздники.

Деисус

Главный ряд иконостаса. Основная тема: второе пришествие Христа во славе и моление святых за человечество («деисус» — моление). В центре чина — Спаситель на престоле. Справа и слева иконы молящихся Христу: слева — Богородица, архангел Михаил и апостол Петр, справа — Иоанн Предтеча, архангел Гавриил и апостол Павел. Далее следуют иконы святителей, мучеников и преподобных, либо — 12 апостолов.

Праздничный чин и Деисус могут меняться местами.

Завершение

Икона Распятия или Крест — символ искупительной жертвы Спасителя.

Местночтимая икона

Дьяконские двери

Чаще всего на них изображают либо архангелов, символизирующих ангельское служение священнослужителей, либо первомучеников архидьяконов Стефана и Лаврентия.

Икона Богородицы

Если престол храма освящен в честь какой-то богородичной иконы или события из жизни Богородицы, то именно эта икона будет находиться здесь.

Царские врата

символизируют вход в Царство Божие. На створках врат изображают Благовещение (символ начала Нового Завета) и либо четырех евангелистов, либо святителей — составителей Литургии — Иоанна Златоуста и Василия Великого.

Тайная вечеря

Центральное место в богослужении занимает Евхаристия, совершаемая по образу Тайной вечери.

Спаситель с Евангелием

Если престол храма освящен в честь события из жизни Спасителя, то именно эта икона будет находиться здесь.

Храмовая икона

изображает святого или праздник, в честь которого освящен храм.

Андрей Сегеда: Как устроен иконостас в православном храме

Одним из самых важных и наиболее узнаваемых элементов православного храма является икона — то самое окно в духовный мир, которое позволяет нам лучше сосредотачиваться на молитве обращаясь к Богу. В храме иконы складываются в особенную симфонию, которую мы именуем иконостасом.

Иконостас получил своё основное развитие именно в Русской Православной Церкви и это было связано с особенностями национального храмостроения. Храмы Восточных (а для нас скорее южных) патриархатов в основном строились из камня. Их внутреннее убранство от пола до куполов расписывалось фресками с изображением Господа, Богородицы, святых и различных богословских и исторических сюжетов.

В русских храмах ситуация была иной. Каменные соборы были, так сказать, «штучным товаром» для городов или крупных монастырей. Большинство церквей возводились из дерева и, соответственно, не расписывались внутри. Поэтому в таких храмах вместо фресок новые иконы стали добавлять в алтарную преграду и она от этого выросла вверх на несколько рядов.

Как появлялся иконостас

В Иерусалимском храме Святая Святых от святилища отделяла огромная завеса, которая разодоралась надвое после крестной смерти Спасителя, как символ окончания Ветхого Завета и вступления человечества в Новый.

Новозаветная Церковь в первые три века своего существования находилась на положении гонимой и была вынуждена скрываться в катакомбах. Таинство Евхаристии совершалось прямо на гробах мучеников в наспех приспособленных под храм кубикулах (комнатах), где собирались только свои. В таких условиях не было ни возможности, ни особенной необходимости в том, чтобы отгораживать престол от присутствующих.

Первые упоминания о специально построенных для богослужения храмах и об алтарных преградах или парапетах, отделяющих наиболее священную часть храма от его основного пространства, относятся к IV веку.

После легализации христианства святым равноапостольным императором Константином Великим в Церковь пришло огромное количество новых верующих, уровень воцерковления которых был относительно низок. Поэтому престол и жертвенник требовалось оградить от возможного непочтительного отношения.

Первые алтарные преграды выглядели или как невысокий заборчик, или как ряд колонн, который поверху нередко увенчивался поперечным брусом — «архитравом». Они были невысоки и не закрывали собою полностью роспись алтарных апсид, а также давали возможность молящимся наблюдать за происходящем в алтаре. Сверху на архитрав обычно устанавливался крест.

О подобных преградах упоминает в своей «Церковной истории» епископ Евсевий Памфил, который, например, о храме Гроба Господня сообщал следующее: «Полукружие апсиды было окружено столькими колоннами, сколько было апостолов».

Довольно скоро крест на архитраве сменился рядом икон, а на опорные колонны по бокам от царских врат начали помещать образы Спасителя (справа по отношению к молящимся) и Богородицы (слева), а спустя ещё некоторое время — дополнять этот ряд иконами других святых и ангелов. Таким образом и появились первые одно- и двухъярусные иконостасы, распространённые в Восточных Церквях.

Развитие иконостаса в России

Классический многоярусный иконостас впервые появился и получил распространение именно в Русской Православной Церкви, чтоб было связано с архитектурными особенностями русских храмов, о которых уже было сказано выше.

Первые построенные на Руси храмы копировали византийские образцы. Иконостасы в них имели 2-3 яруса.

Точно неизвестно, когда именно они начали расти, но документальные свидетельства о появлении первого четырёхъярусного иконостаса относятся к началу XV столетия. Его установили в Успенский собор Владимира, который расписывали преподобные Андрей Рублёв и Даниил Чёрный. Уже к концу века подобные иконостасы распространились повсеместно.

Во второй половине XVI века в иконостасе впервые появляется пятый ряд. В XVII столетии подобная компоновка становится классической для большинства русских храмов, а в некоторых из них можно встретить иконостасы в шесть и даже в семь рядов. Далее «этажность» иконостаса расти прекращает.

Шестой и седьмой ярусы обычно посвящали Страстям Христовым и, соответственно, страстям апостольским (их мученической кончине). Эти сюжеты пришли в Россию с Украины, где были довольно популярны.

Классический пятиярусный иконостас

Пятиярусный иконостас на сегодняшний день является классическим. Самый нижний его ярус называется «местным». Справа и слева от царских врат всегда располагают иконы Спасителя и Богородицы соответственно. На самих царских вратах — образы четверых евангелистов и сюжет Благовещения.

Справа от иконы Спасителя обычно помещают образ того святого или праздника, которому посвящён храм, в котором вы находитесь, а слева от образа Богородицы — икону одного из святых, наиболее почитаемых в этой местности.

Далее идут южные (по правую руку от молящихся) и северные (по левую) двери. На них обычно пишут иконы архангелов Михаила и Гавриила или архидиаконов Стефана и Лаврентия (хотя возможны и другие варианты), а остальной местный ряд заполняют несколькими образами святых, также наиболее почитаемых в этом регионе.

Второй ярус называют «праздничным». Здесь центром композиции является икона «Тайной вечери» над царскими вратами, слева и справа от которой вы можете видеть сюжеты 12 наиболее значимых с точки зрения Церкви евангельских событий: Вознесения, Сретения, Рождества Богородицы, Её введения во храм, Воздвижения креста Господня, Входа Господня во Иерусалим, Преображения и т.д.

Третий ярус называется «деисисом» — от греч. «моление». Центральным образом этого ряда является Господь вседержитель, изображённый во всей своей силе и славе. Он восседает в золотых одеждах на царском престоле на фоне красного ромба (мир невидимый), зелёного овала (мир духовный) и красного же квадрата с вытянутыми краями (мир земной), которые вместе символизируют всю полноту мироздания.

К Спасителю в позах молитвенного предстояния обращены фигуры пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (справа), Пресвятой Богородицы (слева) и других святых. Фигуры святых изображены в полоборота к молящимся, чтобы показать, что во время богослужения святые сопредстоят нам перед Богом, являются перед ним сомолитвенниками в наших нуждах, о которых мы просим их.

В четвёртом ряду изображают ветхозаветных пророков, а в пятом — праотцев живших на заре возникновения человечества. В центре «пророческого» ряда помещают икону Богородицы «Знамение», а в центре «праотеческого» — икону Святой Троицы.

Иконостасы в современных храмах

Построение иконостаса, как и другие аспекты внутренней церковной жизни, регулируются определёнными традициями. Но это вовсе не означает, что все иконостасы совершенно одинаковы. При формировании иконостаса стараются учитывать общий архитектурный облик конкретного храма.

Если помещение храма было переоборудовано из какого-то другого сооружения и его потолок низкий и плоский, то иконостас вполне могут сделать двух- или вообще одноярусным. Если требуется показать верующим красивую роспись алтарных апсид, выбирают иконостас в византийском стиле до трёх рядов в высоту. В остальных случаях стараются установить классический пятиярусный.

Положение и наполнение рядов также не жёстко регламентировано. «Деисисный» ряд может идти после «местного» и предварять собой «праздничный». Центральной иконой в «праздничном» ярусе может быть не «Тайная вечеря», а икона «Воскресения Христова». Вместо праздничного ряда в некоторых храмах можно увидеть иконы Страстей Христовых.

Также над царскими вратами часто помещают резную фигуру голубя в лучах сияния, символизирующего собой Духа Святого, а верхний ярус иконостаса венчает крест или образ распятия.

Дорогие друзья! Я открыл свой собственный блог! Если вам интересно читать мои статьи, поддержите подпиской и репостом, пожалуйста!

Православная Жизнь

В православном храме нет ни одной вещи или действия, которые бы не несли смысловую духовную нагрузку. В том числе и иконостас, и завеса над Царскими вратами являются полноправными «участниками» богослужения.

Фото: Александр Шурлаков

В чем же состоит значение данных предметов в микрокосме православного храма?

Архитектура и внутреннее убранство православного храма – это, если можно так выразиться, небо на земле. Это модель духовного мира – Царствия Небесного – которую нам через святого пророка Моисея открыл Господь на горе Синай. Тогда Бог повелел создать ветхозаветную скинию по четкому образцу, данному Им Моисею вплоть до мельчайших деталей. Новозаветный православный храм имеет то же устройство, что и ветхозаветный, с той разницей, что Господь наш Иисус Христос вочеловечился и совершил дело спасения рода человеческого. Именно из-за этого грандиозного события произошли изменения в новозаветном храме относительно ветхозаветного.

Но неизменяемой осталась трехчастная структура храма. При святом пророке Моисее это были: двор, святилище и Святое Святых. В новозаветном храме это – притвор, средняя часть храма и алтарь.

Притвор и средняя часть храма символизирует собой Церковь земную. Здесь могут находиться все верующие православные христиане. Средней части храма соответствует ветхозаветное святилище. Раньше в нем не мог находиться никто, кроме священников. Но сегодня, так как Господь пречистой Своею кровию очистил всех нас и соединил с Собою Таинством Крещения, то в средней части храма – этом новозаветном святилище – могут пребывать все православные христиане.

Святому святых Моисеева храма соответствует в новозаветной церкви алтарь. Он – символ Царствия Небесного. Недаром он строится на возвышении относительно средней части храма и притвора. Само слово «altus» в переводе с латыни обозначает «высокий». Центром алтаря является престол. Это трон, на котором незримо в храме восседает сам Бог. Главное место православного храма. Даже священнослужитель без особой нужды (богослужения, требы) и необходимой богослужебной одежды (например, подрясника) не должен прикасаться к нему – это земля святая, место Господа.

Обычно между алтарем и средней частью храма возводится специальная стена, украшенная иконами. Она называется «иконостасом». Слово греческое, составное, образованное от слов «икона» и «стоять». Данная перегородка возведена, как иные неправильно думают, не для того, чтобы не было видно, чем батюшка занимался в алтаре. Конечно, нет. Иконостас имеет вполне определенную богослужебную и духовную нагрузку.

Практика возведения иконостасов очень древняя. По церковному преданию, первым, кто повелел закрыть алтарь завесой, был святитель Василий Великий во второй половине IV века. Но еще ранее известны перегородки между алтарем и средней частью храма. Например, в храме Гроба Господнего в Иерусалиме.

Современный вид иконостаса был практически сформирован в церковном искусстве к началу XV столетия.

Итак, что же значит иконостас в духовном и богослужебном смысле?

Он символизирует собой мир святых и Ангелов – Царствие Небесное, еще недоступное нам. Это то место и состояние души, к которому нам нужно стремиться. Царствие Небесное для нас – живущих на земле – еще отделено и недоступно. Но всякий православный христианин обязан к нему идти и стремиться с помощью тех спасительных средств, которые нам предлагает Церковь и Ее Глава – Христос.

Визуальное отделение алтаря от средней части храма должно мотивировать нас стремиться туда – в горняя, и это стремление является стержнем жизни каждого православного христианина. Мы верим, что однажды милосердный Господь откроет нам двери в рай и введет в него, как любящий Свое дитя Отец…

С другой стороны, иконы иконостаса рассказывают нам историю спасения рода человеческого Господом нашим Иисусом Христом. Например, иконостас может быть одно- и многоярусным. В первом ярусе посредине Царские врата. Это также место Бога. Даже священник не имеет права сквозь них проходить: только в облачении и в строго определенное время службы. Справа и слева находятся так называемые диаконские врата. Через них могут входить в алтарь священнослужители и церковнослужители. Диаконскими они названы потому, что через них диаконы выходят из алтаря и заходят обратно во время произнесения специальных молитвословий (ектений) перед Царскими вратами. Справа от Царских врат помещается икона Спасителя, а слева Пресвятой Богородицы, на самих же диаконских вратах размещаются, как правило, иконы святых Архангелов Михаила и Гавриила – этих небесных диаконов Бога, или святых диаконов первомученика и архидиакона Стефана и мученика Лаврентия. Реже – иные иконы. За диаконскими вратами справа помещается храмовая икона.

Если есть в иконостасе второй ярус, он называется «деисусный чин». «Деисис» в переводе с греческого обозначает «моление, прошение». У нас часто распространена неправильная форма перевода на современный русский язык этого слова – «деисус». В центре ряда изображается Христос-Пантократор (Вседержитель) на троне, справа от него (если смотреть со стороны храма, то слева) – Пресвятая Богородица в молитвенной позе, а слева (если с храма – то справа) – святой Пророк Предтеча и Креститель Господень Иоанн также с молитвенно протянутыми руками. Далее находятся иконы различных святых также в молитвенных позах, обращенных к Спасителю. Изображены могут быть различные святые Православной Церкви, чаще всего это – 12 апостолов.

Непосредственно над Царскими вратами размещается икона Тайной Вечери – ставшей первой Литургией, совершенной самим Богом. Это символ главного служения Церкви и храма в том числе – служение Святой Евхаристии – Тела и Крови Христовых.

Если есть в иконостасе третий ярус, то на нем размещаются иконы двунадесятых праздников. Именно они символизируют собой спасение Христом падшего человечества. Реже бывают (только в больших соборах) четвертый и пятый ярусы. В четвертом ряду изображаются святые пророки, в пятом – праотцы (святые прародители Адам и Ева, патриархи Авраам, Исаак и т. д.). В центре верхнего ряда иконостаса помещается икона Святой Троицы, а венчает его Святой Крест как главное орудие нашего спасения.

Завеса по-церковному называется греческим словом «катапетасма» (в переводе «занавес»). Она отделяет Царские врата со стороны алтаря от святого престола.

Все в храме: и Царские врата, и завеса имеют строго определенное значение.

К примеру, Царские врата – это, если можно так выразиться, двери Христа. Потому на них часто помещаются кругленькие иконы Благовещения Пресвятой Богородицы и четырех святых евангелистов – они благовествуют о Богочеловеке Христе. Открытие на богослужении Царских врат и прохождение через них священнослужителей – символ того, что Господь присутствует в храме и благословляет молящихся.

Начало всенощного бдения. После девятого часа открываются Царские врата, и священник в тишине совершает каждение, далее он возглашает перед престолом славословие Святой Троице и прочие уставные молитвословия, затем через Царские врата выходит из алтаря и кадит весь храм, иконы, молящихся. Все это символизирует начало Священной истории, сотворение мира, человечества. Каждение священником алтаря и молящихся символизирует то, что Бог пребывал в раю с людьми, и они непосредственно зримо общались с Ним. После каждения Царские врата закрываются. Совершилось грехопадение и изгнание людей из рая. Врата снова открываются на вечерне, совершается малый вход с кадилом – это обетование Бога не оставить согрешивших людей, но послать к ним Сына Своего Единородного для спасения.

Точно так же и на Литургии. Царские врата открываются перед малым входом – символ выхода Христа на проповедь, потому вслед за этим и несколько позже читаются Апостол и Евангелие. Великий вход с Чашей и дискосом – выход Спасителя на крестные страдания.

Закрытие катапетасмы перед возгласом «Вонмем. Святая святым» – символ смерти Христовой, положения Его тела во гроб и затворения гроба камнем.

К примеру, многие великопостные богослужения проводятся не только при закрытых Царских вратах, но и при затворенной завесе. Это символ того, что человечество изгнано из рая, что мы должны теперь плакать и сокрушаться о своих грехах перед закрытым входом в Царствие Небесное.

Открытие и завесы, и Царских врат во время пасхального богослужения – символ восстановления утраченного богообщения, победы Христовой над диаволом, смертью и грехом и открытие пути в Царствие Небесное для каждого из нас.

Это все говорит нам о том, что в православном богослужении, как и в устройстве храма, нет ничего лишнего, но все стройно, гармонично и призвано к тому, чтобы ввести православного христианина в райские чертоги.

Иконостас в храме

В православных храмах всегда особенно красивое убранство, но многочисленная утварь на самом деле подчинена строгой системе внутреннего убранства церкви и выполняет свои особенные роли. Так и иконостас — это не просто красиво украшенная подставка под иконы, он имеет определенное устройство и значение.

Что такое иконостас

Слово «иконостас» пришло с Греции, где оно сложилось с двух частей: «εἰκών» — образ и «στάσις» — место стояния. Точное значение данного слово означает перегородку с образами, которая отделяет алтарь от средней части храма.

Чаще всего он представляет собой большую, до потолка стену, на котором в 3-5 ярусов расположены иконы. Изредка встречаются низкие перегородки и не сплошные — они позволяют рассмотреть все, что происходит в алтаре.

Чины располагаются сверху вниз и последовательно рассказывают прихожанину историю сотворения Богом человека, и всю историю их взаимоотношений. Образа и их расположение отличаются от храма к храму, но традиционно они делятся на 5 ярусов:

На вершине всегда располагается крест, как символ кульминации Божьей любви к человеку — именно на кресте умер Иисус Христос за все человечество, потому что Бог настолько возлюбил этот мир, что пожертвовал за него Своего Сына. Изредка вместо распятия на вершине перегородки может быть икона «Распятие».

История происхождения

Ранняя христианская история не содержит упоминаний об иконостасах — изначально они просто не существовали, ведь христианам запрещали собираться в зданиях и они были вынуждены проводить богослужения в пещерах.

Впоследствии, когда христианство стало официальной разрешенной религией и количество прихожан увеличилось, богослужения перенесли в здания, а место подготовки священников стали отделять колоннами, на которых изредка размещали иконы. Только в 4 веке н.э. появились упоминания о специально построенных алтарных преградах в храмах.

Изначально преграды были невысокими, не позволяющими полностью скрыть происходящее в алтаре. Но по мере украшения церкви изображениями святых их расширяли и делали более высокими. Первое появление 4-ярусного иконостаса относится к началу 15 столетия.

Развитие свое иконостасы получили в Древней Руси — в Греции богослужения проходили в каменных храмах, которые украшали обильно фресками, а на территории современного СНГ церкви были преимущественно деревянными, поэтому появилась потребность в подставках для святых образов. С начала 15 века повсеместно стали устанавливать иконостасы в 4 яруса, сегодня же классическим вариантом считается 5-ярусный.

Как устроен иконостас в православном храме

Иконостас имеет строгую каноничность — нельзя нарушать порядок расположения икон на нем, но при этом стиль сооружения не имеет строгих рамок, поэтому существует достаточно много видов алтарных преград.

Нижний ряд

Здесь центральное место занимают Царские врата — двери, которые ведут в алтарную часть (расположены напротив Престола) и символизируют собой двери в Рай. На створках дверей, обращенных к залу, находятся иконы «Благовещения» и четырех евангелистов. Над вратами — «Тайная вечеря», а слева и справа по краям чина — дьяконские двери, через которые в зал проходят все священнослужители.

Главным изображением нижнего ряда является образ Христа и Богородицы, они располагаются справа и слева от Царских врат соответственно. После них установлены местные иконы — изображения святых, в честь которых назван храм или которые тут особо почитаются.

Второй ряд

Этот чин содержит меньшие по размеру иконы, чем первый, но их больше в целом. Главная тема ряда — второе пришествие Иисуса Христа на землю, поэтому его называют Деисусом. Главный образ чина — это изображение Спасителя на престоле, а в целом собрание подчинены одной тематике — моление Христу о милости.

По правую и левую сторону от главной картины располагаются изображения Иоанна Крестителя и Богородицы «Заступница».

Третий ряд

Третий ярус или Праздничный собирает все образа, которые изображают двунадесятые праздники — великие события, произошедшие в жизни Христа и Девы Марии. Изредка его называют Историческим, поскольку он рассказывает краткую историю Евангелия, показывая людям самые значимые события: Рождество, Крещение, Благовещение и пр.

Четвертый ряд

На четвертом ярусе располагаются пророки, поэтому он и называется пророческим. Главная его цель — познакомить и ввести людей в историю ветхозаветной Церкви. Поэтому тут представлены все те Божьи люди, которые пророчествовали о пришествии и смерти Иисуса. Кроме них, ярус содержит картину Богородицы «Знамение».

Пятый ряд

Праотеческий чин в центре содержит образ Святой Троицы, показывая, что во главе всего стоит Господь и Он изначально был еще до создания Вселенной. В обе стороны от Святой Троицы располагаются образа праведников Ветхого Завета: праотца Авраама, Исаака и Иакова. Четкого правила, кто именно должен быть представлен на иконах нет — это определяет тот, кто заказывает всю перегородку.

Символика

Построение и структура иконостаса регулируются церковными традициями, но при этом их архитектура, стиль и вид могут различаться. При этом все равно прослеживается определенная символика:

При этом стиль иконостаса в целом, а также стиль икон и их наполнение могут существенно отличаться от храма к храму. Так, изображение Тайной Вечери могут заменить «Воскресением Христовым», а образа праздников — картинами из цикла «Страсти Христовы».

Домашний и походный

Иконостас можно увидеть и в обычном доме православного христианина — красный угол, который отведен под святые образа.

В нем также должны соблюдаться определенные правила размещения. Сегодня для этого используют специальные подставки из дерева или полочки, на которых размещают иконы.

В Древней Руси были распространены походные иконостасы — миниатюрные подставки под иконы, которые складывались и были сделаны специально облегченными, чтобы их удобно было транспортировать на далекие расстояния. Обычно их брали с собой в далекие походы, на войну или в торговое путешествие, чтобы была возможность молиться перед иконами.