устройство католического храма и символическое значение его частей

hastings_2012

hastings_2012

Гастингс-2012

Вот так выглядит современный алтарь.

Название пресвитерия имеет тот смысл, что в пресвитерий могут заходить только пресвитеры (т.е. священники).

Пресвитерий располагается между хором и алтарём.

Алтарная часть отделена от прочего пространства храма алтарной перегородкой.

Нао́с (от греч. ναός — храм, святилище) — центральная часть христианского храма, где во время богослужения находятся пришедшие в храм молящиеся. (В нефах)

Что такое неф, если кто не знает.

Неф (фр. nef, от лат. navis — корабль) — вытянутое помещение, часть интерьера (обычно в зданиях типа базилики), ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов.

Начиная с IV века тип базилики был заимствован для христианских храмов, и неф становится распространённым элементом христианской архитектуры. На нефы делится как внутреннее пространство храмов-базилик, получивших широкое распространение в Средние века в Западной Европе в католической традиции.

В раннехристианских храмах могло быть 3 или 5 нефов (как правило нечетное число), центральный неф был всегда шире и выше. В верхней части его стен делались освещающие интерьер окна. Нефы перекрывались плоским деревянным потолком. В Средние века нефы романских и готических соборов стали перекрываться каменными сводами. Средний неф делался, как правило, выше, но существовали церкви с нефами одинакового размера. Их интерьеры называются зальными, такие здания не являются строго говоря базиликами, но так же состоят из ряда нефов.

Католический храм

Храм является средоточием всей жизни приходской общины и выполняет многообразные функции. Здесь верующие осознают свое единство и сообща испытывают чувство встречи с Богом. Но главное предназначение храма в том, что он является местом проведения литургии.

Одно из отличий католического храма от православного заключается в том, что его главный алтарь обращен на Запад. Ведь на Западе, по учению Католической церкви, расположена столица Вселенского христианства, Рим, местопребывание папы римского – главы всей христианской церкви. В католических храмах, в отличие от православных, нет иконостасов. Алтари (их может быть много) дозволяется устраивать у западной, южной и северной стен храма. Алтарь в католическом храме соответствует православному престолу, но не алтарю: это накрытый покрывалом стол с богослужебными книгами и утварью. У алтаря происходит основное священнодействие.

Католические храмы чаще всего строятся в виде базилики, а также как купольные храмы в виде латинского креста. Крест в плане храма символизирует искупительную жертву Христа. Боковые нефы часто служат местами для капелл с самостоятельными алтарями. При сооружении алтаря в основу фундамента всегда кладут мощи какого-либо святого. Над алтарем помещается главный храмовый образ. Алтарь украшает дарохранительница – табернакль – для освященных гостий (делается обычно в виде шкафчика). На алтаре обязательно есть скульптурное распятие, чаша для причастия, патена – плоское блюдце для гостий, и корпорал – салфетка, на которую ставят чашу и патену, чтобы после освящения даров собрать с нее частицы хлеба. Иногда здесь же ставят циборий – чашу с крышкой для хранения гостий, и монстранцию – сосуд для выноса гостий во время религиозных процессий. Как правило, в больших католических храмах есть кафедра на возвышении, с которой произносится проповедь. В католических храмах, в отличие от православных, прихожанам разрешается сидеть во время богослужения. Его участники должны вставать только в определенные моменты – во время чтения Евангелия, возношения Святых Даров, благословения священника и т. д.

До V–VI вв. у священников не было особых литургических облачений, они появились позже, хотя и восходят к одеждам обычных римлян того времени. Облачения священников должны были напоминать о добродетелях и обязанностях священника. Перед свершением мессы священник надевает поверх сутаны – длинного одеяния со стоячим воротником, наглухо застегнутого снизу доверху, – белую длинную тунику, часто украшенную кружевами, так называемую альбу (от лат. alba – белая). Пояс в виде веревки или шнурка должен напоминать о веревках, которыми был связан Иисус во время ареста. Стола – лента, надеваемая на шею, – главная часть литургического облачения. Стола символизирует власть священника. Поверх всего этого надевается орнат (от лат. orno – украшаю), безрукавная накидка с вырезом – из бархата или парчи. Орнат должен напоминать священнику о грузе евангельского учения и символизировать его. Для других служб, совершаемых вне храма (например, для процессий), надевается белая рубашка до колен – комжа, и плащ. Его называют капа или плувиал, поскольку он должен защищать от дождя (от лат. pluvium – дождь). Священник носит на голове четырехугольную шапочку – биретту. Голову епископа украшает митра. Со времен Павла VI (1963–1978), который отказался от тиары как слишком дорогого убора для главы церкви бедных, папы также носят митру. Ступени священства и церковные чины различаются по цвету повседневной одежды священнослужителя – сутаны. Священник носит черную сутану, епископ – фиолетовую. Кардинальский пурпур – красная сутана кардинала – символизирует, что он готов до последней капли крови защищать Святой Престол. Основной цвет папской одежды – белый.

Как правило, католические храмы богато украшены живописными и скульптурными изображениями. На стенах в виде скульптурных рельефов или живописных картин изображается крестный путь Иисуса Христа на Голгофу. Это 14 так называемых «станций», то есть этапов крестного пути. В каждом католическом храме есть специальные кабинки для исповеди. Их окна обычно закрываются решетками и занавесками, чтобы обеспечить анонимность покаяния. При входе в храм помещается чаша со святой водой.

Католическая церковь, как и Православная, почитает иконы (от греч. eikon – образ, изображение). Икона – это почитаемое Церковью сакральное изображение, плоскостное или объемное. В католическом богословии икона трактуется прежде всего как свидетельство о том, что Бог принял подлинную человеческую природу, выразил себя в человеческой личности. Почитая иконописный образ, учит Церковь, христиане поклоняются Прообразу и Творцу всего сущего. Икона стала одним из способов фиксации и передачи учения Церкви. Культ икон в христианстве утвердился только в VIII в. в результате победы над иконоборческими движениями, связанными с несторианством и монофизитством. На VII Вселенском (II Никейском) соборе 787 г. иконоборчество было торжественно осуждено Западной и Восточной церквами. Однако в почитании икон между ними имеются различия. Восточная церковь признала икону как «богословие в образах», и в почитании икон боролась «не за красоту, а за истину». Близким по духу восточному богопочитанию является в католицизме только почитание чудотворных икон и статуй. Католическая иконопись по преимуществу является итальянской. Начиная с XIII в. развитие религиозного искусства на Западе испытывает все большее влияние индивидуального стиля художников. Начало этому процессу положил Джотто. В эпоху Возрождения на смену канонической иконе пришла религиозная живопись с новым пониманием священных образов. Согласно учению Тридентского собора об иконе, она, не заключая в себе самой Божественной силы, освящает молящихся через «отпечаток первообраза», то есть в силу своего отношения с первообразом. Католическая церковь тем не менее до наших дней сохранила отношение к религиозной картине как сакральному образу. В католической традиции принято, что сакральные изображения должны украшать храмы и другие места христианской жизни, иллюстрировать историю спасения, побуждать творить добро и содействовать процветанию христианских добродетелей. Много общего во внешних знаках почитания сакральных изображений у католиков и православных: это коленопреклонение, поклоны, каждение, зажигание перед иконами свечей и лампад.

II Ватиканский собор признал, что сакральная икона – одна из различных форм присутствия Христа среди верующих. Однако современный Кодекс канонического права (канон 1188) рекомендует священнослужителям и верующим соблюдать меру в иконопочитании: «Иконы необходимо размещать в умеренном количестве и с соблюдением необходимого порядка, дабы они не вызывали у верующих чувства удивления и не давали им повода для искажения набожности».

Каждый католический храм, начиная со времен Древней церкви, стремится обрести мощи и реликвии (от лат. reliquae – остатки, останки) какого-либо местного или особо почитаемого святого, а также предметы, связанные с жизнью Христа, Богородицы и святых. В католических храмах и монастырях в особых мощехранительницах, или реликвариях, хранятся реликвии – остатки одежды Христа, кусочки креста, на котором он был распят, гвозди, которыми он был прибит, и т. п., а также части облачения Девы Марии, ее волосы, молоко Богородицы и пр. Особо почитаемыми являются Святые Реликвии Страстей Господних. Со времен Средневековья и до наших дней обладающие реликвиями храмы и монастыри привлекают к себе многочисленных паломников.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Поучение 2-е. Введение во храм Пресвятой Богородицы (Уроки из празднуемого события: а) мы должны чаще посещать храм Божий; б) должны твердо хранить данные обеты, и в) родители должны водить в храм своих детей с ранних их лет)

Поучение 2-е. Введение во храм Пресвятой Богородицы (Уроки из празднуемого события: а) мы должны чаще посещать храм Божий; б) должны твердо хранить данные обеты, и в) родители должны водить в храм своих детей с ранних их лет) I. Родители Пресвятой Девы Марии, праведные Иоаким

Поучение 3-е. Введение во храм Пресвятой Богородицы (Что нужно, чтобы хождение в храм Божий приносило пользу?)

Поучение 3-е. Введение во храм Пресвятой Богородицы (Что нужно, чтобы хождение в храм Божий приносило пользу?) I. Праведные родители Пресвятой Девы Марии, Иоаким и Анна, дали обет посвятить Богу на служение в храме Его дитя свое, если Бог им дарует его. Господь даровал им

2. Римско–католический экуменизм

2. Римско–католический экуменизм Хотя Римско–католическая церковь поначалу противилась целям, выраженным в программе ВСЦ, она затем решила широко сотрудничать с этим органом. Второй Ватиканский Собор (1962–1965), который все больше рассматривал папство в

Католический ответ: Тридентский собор об оправдании

Католический ответ: Тридентский собор об оправдании Вполне очевидно, что Католическая Церковь должна была дать официальный и определенный ответ Лютеру. К 1540 г. имя Лютера приобрело известность во всей Европе. Его сочинения читались и усваивались с различной степенью

Католический ответ: Тридентский собор о Писании

Католический ответ: Тридентский собор о Писании Тридентский собор мощно отреагировал на то, что он посчитал протестантской безответственностью в отношении вопросов авторитета и толкования Писания. Четвертая сессия собора, закончившая свои заседания 8 апреля 1546 г.,

Католический ответ: Тридентский собор о таинствах

Католический ответ: Тридентский собор о таинствах Тридентский собор не спешил с выражением своего отношения к реформационным взглядам на таинства. Седьмая сессия Тридентского собора завершилась 3 марта 1547 г. изданием «Декрета о таинствах». Во многом это была временная

Раздел II. Католический культ

Раздел II. Католический культ «Освящающая задача Церкви» Культ в любой религии (от лат. cultus — почитание, поклонение) – это совокупность обрядовых действий, при помощи которых верующий воздает почести сверхъестественной реальности. Католический культ отличается

§105. Еретический и католический аскетизм

§105. Еретический и католический аскетизм Но мы должны сейчас провести разграничение между двумя разными типами аскетизма в христианской древности: еретическим и ортодоксальным, или католическим. Первый основан на языческой философии, второй — на христианских

98. Православный и католический взгляд на Святую Троицу. О философском смысле филиокве

98. Православный и католический взгляд на Святую Троицу. О философском смысле филиокве Арианство как течение христианской мысли к VI в. утратило свое значение. Однако разногласия в понимании Триединства в Святой Троице продолжали волновать богословов. Различия между

Римско-католический церковный год

Римско-католический церковный год Нынешний римско-католический календарь явился результатом вышеописанного постепенного сокращения и переделки псевдо-Иеронимова календаря. Нынешний свой вид получил при папе Григории XIII, который поручил исправить его кардиналу

Римско-католический табель праздников

Римско-католический табель праздников В римско-католической церкви праздники по степени торжественности делятся на 6 разрядов. Праздники первых 4 разрядов, так как обнимают собою каждый около двух дней (некоторые имеют канун или вигилию, другие продолжаются на некоторых

МОДЕРНИЗМ КАТОЛИЧЕСКИЙ И БИБЛЕИСТИКА

МОДЕРНИЗМ КАТОЛИЧЕСКИЙ И БИБЛЕИСТИКА Под католич. М. подразумевается движение внутри католич. мысли, к–рое заявило о себе на рубеже 19 и 20 вв. и стремилось согласовать церк. принципы с состоянием культуры своего времени (философией, естествознанием, историч. наукой,

ГЛАВА III. КАТОЛИЧЕСКИЙ ДОГМАТ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТИЯ БОГОМАТЕРИ

ГЛАВА III. КАТОЛИЧЕСКИЙ ДОГМАТ НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТИЯ БОГОМАТЕРИ Вера в личную безгрешность Богоматери в Православии есть, так сказать, благоуханное курение, молитвенное облако, сгущающееся из фимиама благочестивого Ее почитания в Церкви. Если задать себе вопрос, что именно

Католический храм св. Екатерины

Католический храм св. Екатерины В один из дней 1828 г. в петербургском католическом храме Св. Екатерины было особенно празднично. Здесь при огромном стечении народа венчался Л.П. Витгенштейн, сын знаменитого фельдмаршала, «спасителя града Петрова», как его называли

Католический храм

Католический храм имеет в целом то же устройство, что и православный. Самым существенным отличием, бросающимся в глаза, является отсутствие иконостаса. Вместо него существует невысокая алтарная преграда. В храме выделяется центральная часть — алтарная, или пресвитерий — место, где происходит богослужение и где хранятся Святые Дары — пресуществленные в Тело и Кровь Христа хлеб и вино. Узнать это место можно по неугасимой лампаде, горящей перед дарохранительницей.

Кроме центрального алтаря, могут быть боковые приделы в честь святых. В храме также выделяется специальное место для хора и ризница (отдельное помещение для служителей храма и хранения литургических одеяний и предметов).

Мужчины при входе в храм обязательно должны снимать головные уборы. Для женщин косынки не требуются. Не существует также особых норм в одежде или использовании косметики. Появление в храме в шортах или чересчур открытой одежде не приветствуется, а в некоторых храмах, в том числе в соборе святого Петра в Ватикане — запрещено.

При входе в храм располагается сосуд с освященной водой, или кропильница, в которую окунают пальцы правой руки и затем крестятся.

Сразу же при входе в храм совершается коленопреклонение (правое колено) перед дарохранительницей. И впоследствии, проходя мимо дарохранительницы, совершают коленопреклонение или хотя бы склоняют голову. Крестятся католики в отличном от православных порядке — сначала левое плечо, потом правое. Особых моментов вне литургии, когда требуется совершать крестное знамение, нет.

В храме стоят ряды молитвенных скамеек, а внизу — низеньких скамеечек (на них преклоняют колени во время богослужения). Исповедь в католическом храме совершается в специальных исповедальнях — небольших кабинках для священника и исповедующегося. Если в исповедальне кто-либо беседует, не следует находиться в пределах слышимости, равно как и приближаться к священнику во время его беседы с кем-то — это может быть разговор сугубо духовный и личный. Не следует прерывать молитву или молчаливое созерцание верующих, надо подождать, пока они закончат.

Собственно, этим ограничиваются основные правила поведения в католическом храме.

Главой католической церкви является Папа Римский.

Обращения к лицам духовного звания:

* к Папе Римскому — Ваше святейшество;

* к кардиналу и архиепископу — Ваше высокопреосвященство;

* к епископу — Ваше преосвященство (личное — владыка).

К лицам, принадлежащим к высшей церковной иерархии, употребляется также обращение «монсеньор», добавляемое к титулу. К настоятелю храма обращаются «Ваше высокопреподобие». В личной беседе ко всем священникам можно обращаться «отец», к монахам — «брат», к монахиням — «сестра».

Отличить один ранг от другого в повседневной жизни весьма трудно, поэтому, готовясь к встрече со священником, надо узнать заранее его титул. Однако наличие красного пояса, пиуски (красной епископской шапочки или сутаны не черного цвета), как правило, свидетельствует о принадлежности к высшей иерархии. Правда, в повседневной жизни священство носит обычные темные костюмы с темными рубашками и белой полоской под воротником.

В общении со священством нужно различать два уровня — тот, когда во время встречи священник призван совершать богослужение, или таинство, и обычную беседу. На беседу распространяются правила обычного этикета.

Католическое священство дает обет безбрачия, поэтому интересоваться семейной жизнью собеседника бестактно. Еще одна особенность — как правило, священник первым подает руку, в том числе и женщинам.

> «> Матрица Мироздания сакральный базис внутренней планировки католических соборов

Обратимся к свободной энциклопедии Википедия :

«Це́рковь [1] (от греч. Κυριακη (οικια) — (дом) Господа) — архитектурное сооружение, предназначенное для совершения богослужений и религиозных обрядов (храм) в православии, католицизме. У большинства протестантских и евангельских церквей такое сооружение называется домом молитвы.

Главная церковь города или монастыря обычно называется собором (соборным храмом); собором принято называть храм, где находится кафедра правящего епископа (архиерея).

Православная или католическая церковь состоят как минимум из алтарной части (в православии, как правило, ориентированной на восток) и примыкающего к нему помещения для молящихся. В большинстве протестантских храмов алтарей нет (за исключением лютеранства, англиканства и некоторых других направлений).

Протестантские храмы, в большинстве своём, не имеют чётких правил по внутренней организации. Многие протестантские церкви унаследовали от католичества некоторые элементы во внутренней и внешней архитектуре.

Обычно православный или католический храм состоят из нескольких взаимосвязанных частей: см. капелла, крипта, придел.

Кроме стационарных существуют еще передвижные церкви.

Устройство православного храма

В архитектуре православных церквей количеству куполов (глав) иногда присваивают символическое значение: один купол — единство Бога, три — в честь Святой Троицы, пять — в честь Спасителя и 4-х евангелистов, семь — в честь семи таинств, тринадцать — Спаситель и двенадцать апостолов.

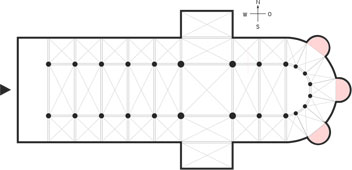

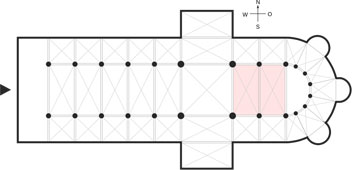

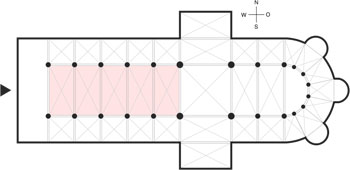

Устройство католического храма

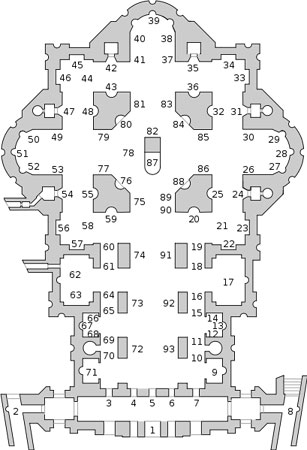

Рассмотрим более подробно отдельные детали этой планировки.

Православный храм имеет обычно нечётное число апсид — три или одну. Константинопольские храмы IX-XI веков часто имели три апсиды, первоначально использовавшиеся как три независимых алтаря. К XIV веку три апсиды в трехапсидных храмах превращаются из трех алтарей в алтарь в средней апсиде, протезис (русский «жертвенник») в северной апсиде и диаконник (или ризница) для хранения литургических облачений и богослужебных книг в южной апсиде.

В древности в русских храмах часто притворов не было вовсе. Это связано с тем, что ко времени принятия Русью христианства в церкви уже строго не отделялись оглашенные, то есть готовящиеся принять крещение, и кающиеся. К этому времени людей уже крестили, как правило, в младенческом возрасте, причём крещение взрослых иностранцев было не так часто, чтобы ради этого делать притворы. Те христиане, которые за греховное поведение или проступки получили церковное наказание — епитимию, стояли некоторую часть церковной службы у западной стены храма или на паперти.

В дальнейшем все же опять возобновилось массовое строительство притворов. Собственное название этой части храма — трапеза, поскольку раньше в ней устраивались угощения для нищих в праздничные дни или дни поминовения усопших. Теперь почти все православные храмы имеют притворы.

В настоящее время по Церковному Уставу они имеют богослужебное значение: здесь совершаются литии во время всенощного бдения, повечерие, полунощница и оглашение, панихиды по усопшим. В притворе даётся женщине очистительная молитва родительнице в 40-й день после родов, без неё невозможно входить в храм. Иногда в притворе, например, в монастырях, устраивается трапеза после литургии, подобно тому, как в древности здесь же, вслед за таинством причащения, для всех верующих приготовлялся ужин или вечеря любви. Дозволяется мирянам приносить в притвор в день Пасхи куличи, сыр и яйца для освящения.

Вход в притвор с улицы устраивается в виде паперти — площадки перед входными дверями, на которую ведёт несколько ступеней».

КОММЕНТАРИЙ :

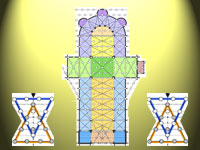

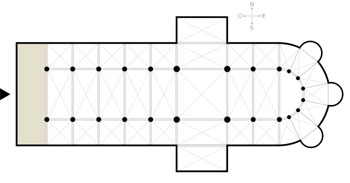

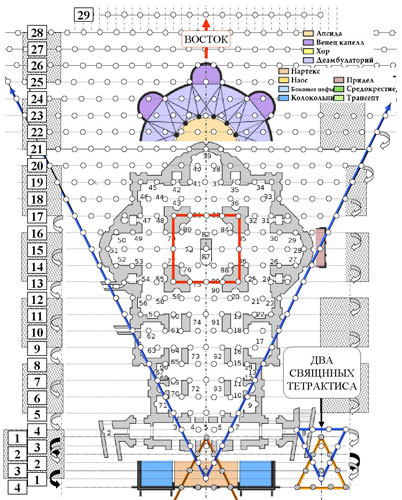

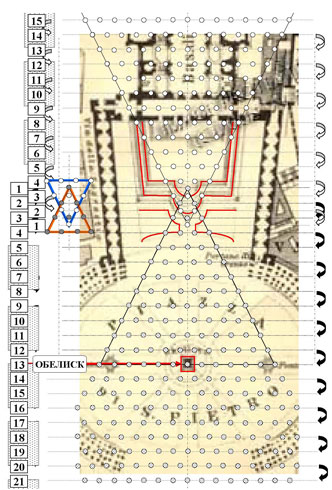

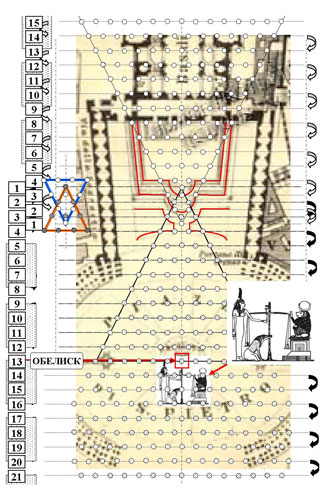

Приступим к нашим исследованиям. Совместим изображение внутренней планировки католического храма (рисунок 1) с матрицей Мироздания. Ниже на рисунке 8 показан результат такого совмещения.

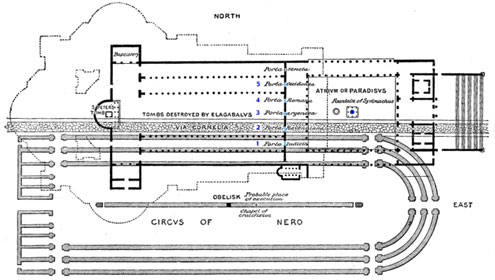

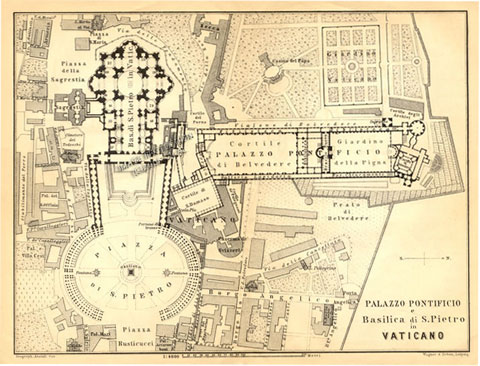

Далее мы решили проверить, полученные нами результаты совмещения «плана» с матрицей Мироздания, и в качестве объекта исследования воспользовались «планом» Базилики святого Петра в Ватикане в Риме.

Собор Святого Петра в Ватикане

«Собор Святого Петра [10] (лат. Basilica Sancti Petri, итал. Basilica di San Pietro; Базилика Святого Петра) — католический собор, центральное и наиболее крупное сооружение Ватикана, крупнейшая историческая христианская церковь в мире. Одна из четырёх патриарших базилик Рима и церемониальный центр Римской католической церкви. Над его созданием трудилось несколько поколений великих мастеров: Браманте, Рафаэль, Микеланджело, Бернини. Вместимость около 60 000 человек.

Когда-то на том месте, где теперь стоит собор св. Петра, располагались сады цирка Нерона (от него, кстати, остался обелиск из Гелиополя (его из древнего Египта привез Каллигула), который до сего дня стоит на площади Св. Петра). Первая базилика была построена в 326 году, в правление первого христианского императора Константина. Алтарь собора был размещен над могилой, со второго века считаемой захоронением св. Петра, принявшего в 66 году мученическую кончину в цирке Нерона. Во втором соборе в 800 году папа Лев III короновал Карла императором Запада. В XV веке базилика, существовавшая уже одиннадцать столетий, грозила обрушиться, и при Николае V её начали расширять и перестраивать. Кардинально решил этот вопрос Юлий II, приказавший построить на месте древней базилики огромный новый собор, который должен был затмить как языческие храмы, так и существовавшие христианские церкви, способствуя тем самым укреплению папского государства и распространению влияния католицизма.

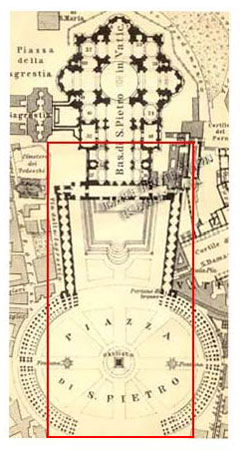

Далее на рисунках 14 и 15 мы покажем результаты совмещения «плана» базилики святого Петра с матрицей Мироздания. Причем основанием для совмещения «плана» нам послужит картина внутренней планировки католического храма, которая показана на рисунке 8.

Итак, наша проверка увенчалась успехом. Базилика святого Петра в Ватикане строилась по «шаблону» или сакральному базису – на основе знаний о матрице Мироздания.

И вот, когда мы уже решили, что благополучно закончили наши исследования, у нас неожиданно возникла следующая идея. А вдруг «план» базилики святого Петра и план площади Петра перед ней составляют единый «священный символ»?! Да, «план» базилики святого Петра после анализа результатов нашего исследования стал «священным символом», отражающим Божественные реалии во Вселенной! Тогда мы отправились на поиски единого плана базилики с площадью. Увы, мы столкнулись с реальными проблемами. Нам удалось найти только следующий «единый план» удобоваримого графического качества. Он показан ниже на рисунке 16.

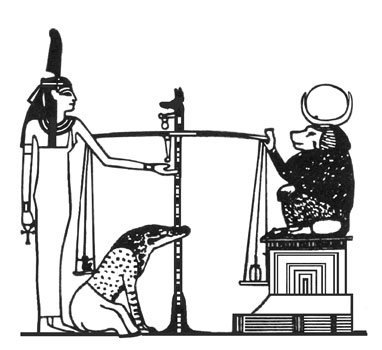

Сакральный смысл пространства Нижнего мира в области 13-ого уровня Нижнего мира матрицы Мироздания нам уже известен. По представлениям жрецов древнего Египта в области 13-го 16-го уровня Нижнего мира матрицы Мироздания «располагалось» пространство Богини Маати – Богини истины и правды. В этом пространстве происходило и происходит «взвешивание сердец людей» на предмет степени отягощенности «сердец» грехами. Достаточно подробно мы рассказывали об этом в наших работах раздел «Авторские статьи» — Тайна плана пирамиды Хеопса и зала Маат в матрице Мироздания и — Тайна Надгробия итальянского скульптора Антонио Канова. Ниже на рисунке 19 будет показан египетский рисунок с весами и богиней истины и правды — Маат.

Ниже на рисунке 20 совместим этот рисунок с «единым планом» базилики святого Петра и площадью Петра перед ней.

Таким образом, на основе результатов наших исследований в этой работе мы можем сделать следующие выводы:

1) матрица Мироздания является сакральным базисом внутренней планировки католических соборов. В частности, сакральным базисом или «шаблоном» по которому итальянские скульпторы и архитекторы создавали внутреннюю планировку базилики святого Петра и планировку площади Петра перед базиликой в Ватикане.

2) Ватикан хранит тайные знания древних о матрице Мироздания как сакральном базисе, по которому сотворено Божественное Мироздание и наша Вселенная, в частности. Никакой ереси в этом нет, так как Сам Господь Иисус Христос в святом Евангелие от Иоанна сказал (Ин. 1. 17): «17. ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа». Древние знания приемлются, а «благая весть» Спасителя является естественным продолжением Божественного промысла для нас людей.

hastings_2012

hastings_2012