ута статуя в западном хоре собора в наумбурге

Ута статуя в западном хоре собора в наумбурге

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Прекрасная маркграфиня Ута из Наумбурга

«Средневековье было, но оно миновало. Недаром этот период постоянно называется темным средневековьем. Пребывать в этом человечество не могло; и лучшие умы слагали времена расцвета, эпохи Возрождения»

Маркграфиня Ута. Фото Вальтера Хеге, Германия, 1939 г.

Ута фон Балленштедт происходила из знаменитой династии Асканиев, ее супруг, маркграф Эккехард II Майссенский, – из не менее родовитой семьи Эккехардов. Они поженились, когда Европу сотрясали битвы народов, а германскому королю Оттону I Великому удалось основать могучую державу. Впоследствии она стала называться Священной Римской империей германской нации и просуществовала до 1806 года, пока Наполеон I не упразднил ее.

У погибшего осталось двое сыновей: старший, Герман, встал во главе маркграфства спустя семь лет, в 1009 году, и управлял им 22 года. Он женился на польской принцессе Реглиндис, дочери Болеслава I Храброго. От него родственная нить потянулась в Киевскую Русь. Сестра Реглиндис вышла замуж за сына Великого князя Владимира, Святополка. И, таким образом, супругами брата Эккехарда II, Германа, и брата Ярослава Мудрого, Святополка, стали дочери короля Польши. После его смерти власть перешла к младшему брату, Эккехарду II, который правил пятнадцать лет (1031–1046) вплоть до своей внезапной кончины.

От Лейпцига до Наумбурга ехать на поезде немногим больше часа. Обычный немецкий пейзаж за окном – с терриконами и буроугольными шахтами, зеленеющими полями, каменными селениями по сторонам

История земли Саксония-Ангальт настолько тесно связана с домом Асканиев, что отразилась в ее гербе. В нем сочетаются гербы Верхней Саксонии с прусским орлом и земли Ангальт, символизированной красным медведем на крепостной стене. Пять черных полос саксонского герба на золотом поле пересекаются зеленым венком, чтобы провести различие между саксонской и ангальтской линиями Асканиев.

Спустя два столетия после описанных событий, в 1250 году, благодарные жители Наумбурга увековечат память 12 основателей города, установив в соборе Петра и Павла, построенном на месте старой церкви, удивительные по своей выразительности статуи из цветного песчаника. В западной части собора на высоте примерно три метра высятся маркграф Херман с супругой Реглиндис и маркграф Эккехард II с супругой Утой, вошедшей в мировую историю под именем Уты из Наумбурга. На груди у маркграфини Уты – шестиконечная звезда Давида с тремя окружностями на каждом луче.

Средневековые летописцы того времени не жаловали вниманием знатных дам, предпочитая живописать подвиги их мужей. Нам известна родина маркграфини Уты. Это живописный Гарц, красивейший горный уголок в Германии. Ута воспитывалась в одном из немецких монастырей, получив превосходное по тем временам образование. Хорошо ориентировалась в исторических коллизиях, много читала, любила музыку. Однако главное качество, которое прививали в ней с детства – это домовитость и почитание будущего супруга. По существующей версии Ута была казнена в результате лжи со стороны герцога тирольского (Конрада), который хотел, чтобы она стала его приближённой.

На фоне белоснежных вершин, покрытых нежно-розовой дымкой тумана, величественно стоит женщина. Судя по одеянию, незнакомка явно принадлежит к знатному средневековому роду. Ее голову венчает изящная корона, а одеяние волнами струится до пят, скрывая изящную фигуру. Одной рукой она приподнимает воротник плаща, а в другой держит ларец-ковчег, в котором хранился сокровенный талисман – Небесный Камень, в форме человеческого сердца. Тот же ларец, похоже, скрыт под складками плаща Уты в Наумбургском соборе. Такой предстает перед нами на картине Николая Рериха легендарная Ута из Наумбурга – символ вечной женственности и красоты…

Н.К. Рерих. Держательница Мира, маркграфиня Ута из Наумбурга, и графиня Ротенбургская.

Перенесемся в Германию ХI века. В ту пору феодальные германские княжества входили в состав только что образованной Священной Римской империи (962 г.), которой правил император, избираемый феодалами и коронуемый в Риме. Императорская власть была непрочной. Нередко феодалы обнажали меч против своего правителя, а Римский папа мог лишить его своего покровительства.

Одно из феодальных владений, расположенное на важном перекрестке дорог, принадлежало Эккехарду I, маркграфу Мейсенскому и его семье. Он был храбрый воин и славился своим необузданным нравом. После смерти короля Оттона III (1002г.) Эккехард был предательски убит и позорно обезглавлен недругами, как реальный претендент на высшую власть. Об этом событии подробно повествуют хроники.

Братья Херман и Эккехард II продолжали отстраивать город. Именно они предложили перенести в Наумбург резиденцию епископа, которая находилась в старом замке в Цейтце, где не было возможности обеспечить достаточную безопасность. Резиденция епископа была перенесена во времена правления Конрада II. Шаг для того времени необычный, так как в случае предательства вероломный вассал мог бы захватить епископа в качестве заложника и выступить против законного правителя. Но Конрад II полностью доверял достойной династии Эккехардов.

Братья были бездетны. А убийство отца и надругательство над его телом легло на семью тяжелым позором. И потому братья вкладывали значительные средства в строительство аббатства в старой Иене и монастырской церкви в Наумбурге, куда перенесли останки трагически погибшего отца. Позже на месте церкви был основан собор (1255 – 1265 г.г.) Эти сведении почерпнуты нами из статьи О.Старовойтовой и её вариантах, опубликованных в других источниках. [2]

Как свидетельствует универсальная электронная энциклопедия «Википедия», маркграфиня Ута, супруга Эккехарда II, вошла в мировую историю под именем Уты из Наумбурга. Её отец, маркграф Адальберт фон Балленштедт и мать Хидда, из знатного саксонского рода, кроме Уты, имели ещё четверых детей. Один из них, Эсико Балленштедт, стал основателем рода Асканиев, Дитрих – настоятелем церкви в Балленштедте, Лудольф – монахом в монастыре Корвэй, сестра Хацеха – настоятельницей аббатства в Гернроде. Родилась Ута в замке Балленштедт утром 1.1.1000 или 996 года. Играла на органе, заботилась о бедных и больных, знала лекарственные травы. Предполагают, что её брак с графом Эккехардом фон Майсен был вызван политическими интересами крупнейших германских родов. Брак был бездетным и на нём окончился род Эккехардинов. После смерти супруга в 1046 году имущество семьи, унаследованное Утой, перешло частично аббатству Гернроде, управляла которым сестра Хацеха, а другая часть – кайзерше Агнес.

Дата смерти Уты не известна. В соответствующих церковных книгах записано число 23 октября, а в графе «год» – пробел. Сопоставив эту запись с передачей имущества аббатству Гернроде, можно предположить, что после смерти мужа маркграфиня приняла монашество и исчезла из поля зрения светских хроник. Старовойтова О. в своей статье приводит цифру продолжительности жизни Уты 42 года. Т.е., возможно принятие монашеского сана ещё при жизни Эккехарда. Но, конечно, все приведённые сведения требуют дополнительных уточнений и исследований.

Сохранились народные баллады про Уту, которые рассказывают о ее добропорядочных чертах характера и приписывают ей благородные качества личности. В них же упоминается о том, что у нее был ребенок, умерший в раннем детстве. Судя по всему, она активно участвовала в делах мужа, разделяя с ним тяготы многотрудного правления.

Прошло 200 лет. Наступил век ХIII. Благодарные жители Наумбурга решили увековечить память о 12 маркграфах, пожертвовавших свои состояния на сооружение Наумбургского собора, установив в нём их статуи из цветного песчаника. Среди этих почётных граждан были и маркграф Херман с супругой Реглиндис и маркграф Эккехарда II с супругой Утой.

Начались строительные работы.

В те годы в Испании жестоко преследовали евреев, среди которых были и просвещенные люди. Гонениям подвергался и знаменитый раввин Мозес де Леона из Вальядолиды (1250- 1307 г.г.), известный своей ученостью и связями с тайными науками. Многие годы своей жизни он положил на обработку текстов священной книги евреев «Зохар».

Как известно, древнее еврейское учение Каббала состоит из двух книг – «Книга Творения» и «Зохар». Первую приписывают отцу Аврааму, вторую – Симеону Бен Йохаю из Цфата, жившему около 2-х тыс. лет тому назад и убитому солдатами императора Адриана, пытавшемуся уничтожить религию единобожия.

Каббалисты тайно вывезли рукопись «Зохар» в Испанию и изучали ее в специальных тайных школах, о которых знали немногие. Мозес де Леона был одним из них.

Он собрал разрозненные древние тексты, сравнил их с халдейскими и сирийскими писаниями и написал к ним обширные комментарии, дошедшие до наших дней. В 1290 г. ему было дано Высшее Указание, Откровение, опубликовать свою работу, что он и сделал. Публикация сокровенного источника вызвала осуждение даже среди соратников – каббалистов. И конечно, инквизицией была объявлена настоящая охота на Мозеса де Леона. [2]

Доподлинно известно, что раввин владел легендарным Камнем, Сокровищем Мира, осколком главного тела, хранящегося в Твердыне Света. Об этом пишет Е.И.Рерих в своем письме от 18.11.1935 г. Рихарду Рудзитису. Преследуемый раввин бежал в Германию, и нашел защиту в лице графини Ротенбургской, которая приютила его в своих владениях. Она спасла его. В благодарность раввин передал ей на дальнейшее хранение сокровенный Камень и кусок выделанной старинной кожи с особыми знаками на поверхности. По преданию эта кожа принадлежала самому Соломону. Впоследствии графиня приказала сделать из этой кожи ларец для хранения драгоценного талисмана. [3, с.648-649]

А в это время в Наумбурге старая церковь, основанная еще Эккехардом II и его братом, достраивалась новым сооружением, называемым хором, который был выше и красивее старых построек. Именно в этом западном хоре предполагалось разместить те самые 12 каменных фигур уважаемых граждан, речь о которых шла выше. Руководил строительством и изготовлением скульптур мастер, имя которого хроники не сохранили. Безусловно, это был очень талантливый человек. К нему приходили жители города и рассказывали о тех людях, портреты которых ему предстояло вытесать из камня. Он записывал слова горожан в маленькую книжечку. Туда же записывал баллады об этих людях. Постепенно их облики вставали перед его мысленным взором. Затем он воплощал их в камне.

У мастера были ученики. И только одному из них он поручил создать статую Уты, так как сам никак не мог «увидеть» ее лица, может быть потому, что уже был не молод. А ученику посоветовал отправиться в путешествие, набраться впечатлений и заодно отнести некоему богатому феодалу эскиз его родового герба.

Ученик прибыл в нужный замок, но хозяин оказался в отъезде. Пришлось его ожидать. Ученик не терял времени даром, много рисовал, делал наброски, показывал свои работы людям в замке и выслушивал похвалы в свой адрес. Видимо он был способным художником. Но вот вернулся граф. Ученик разложил перед ним на столе свои работы, которые понравились господину и он велел позвать свою жену, чтобы и она их осмотрела.

По-особому сложилась дальнейшая судьба ученика. Он считал свое творение живым и одухотворённым. Ута и Святая Дева Мария в его сознании слились в единое целое. Он подолгу стоял коленопреклоненный перед прекрасной Утой, вдохновенно беседуя с ней.

Это было замечено окружающими и осуждено как идолопоклонство. Он и сам понимал, что ведет себя необычно, но иначе не мог. А дабы никогда не создать ничего лучше статуи Уты, он покалечил себе правую руку. Стал монахом, тяжело заболел, ухаживая за больными оспой, ослеп. Но слепота не тяготила его, так как он улавливал другими не слышимые звуки, беседовал с кем-то невидимым. Перед его слепым взором пролетали небесные существа Габри и Михель. И не раз к нему являлась Святая Дева Мария в разных обликах. Со временем он понял, что ему не следовало увечить себя. Ведь он художник, творец и мог бы создать еще много прекрасных образов красоты, так нужных людям.

В конце жизни, старый и слабый, он пришел в Наумбург и долго молился перед изображением Уты. Утром, обессиленного его отнесли в госпиталь монастыря Святого Георга, где он и скончался. Старого слепого монаха звали брат Экберт.

Эту историю повествует Зигфрид Бергер в своей книге «Ута и слепой». История основана на письме, написанном со слов Экберта и долгие годы хранящегося в монастыре. Бергер сохранил старинный эпистолярный стиль повествования. [4]

Ранее собор носил имя Святого Георга. Но впоследствии стал называться просто – Наумбургский Дом. Собор очень красив. Имя архитектора неизвестно.

Коротка человеческая память. О рассказанных нами средневековых персонажах потомки забыли на многие века. И, может быть, никогда бы и не вспомнили, если бы по странному стечению обстоятельств в начале ХХ века не возник в Германии необычайный интерес к облику Уты.

В 1921 году, один безработный наумбургский фотограф из-за недостатка заказов стал делать снимки в соборе, экспериментируя при различном освещении, при различных ракурсах. Особенно удался портрет Уты, выражающий достоинство, женственность и безупречность.

В 1937 году в Мюнхене открылась выставка «Выродившееся искусство», где среди 600 экспонатов, отражавших, по мнению устроителей, неприглядные и упаднические тенденции в современном искусстве, находилась одна единственная фотография средневековой скульптуры. Эта была Ута. Контраст был настолько разительным, что все зрители были единодушны в своих выводах: «Она преграда, защищающая от скверного и пошлого», «Она воплощение гордости и достоинства», «Она неземное излучение мощи и силы». Это только часть эпитетов, которые в те дни адресовали маркграфине немецкие газеты. С того момента в Германии начался культ Уты. Она стала идеалом немецкой женщины. Сегодня в Наумбургский Собор тянутся вереницы паломников, чтобы что-то узнать об Уте, лицезреть ее лик. Почти никто ничего о ней не знает, много догадок, вымыслов. Но интерес к ней не ослабевает.

Такова история маркграфа Эккехарда и его супруги Уты.

Е.И.Рерих в письме, которое мы упоминали выше, говоря о легендах, связанных с Сокровищем Мира, приводит фразу из «Криптограмм Востока»: «При завершении цикла Сокровище и Ларец должны вернуться к феодалке». Не является ли эта фраза ключом к облику Держательницы Мира с ларцем в руке на картине Н.К.Рериха, наметившем перед нами в пространстве и времени невидимые связующие нити между людьми прошлых веков и недавних десятилетий, древними сказаниями и легендами, за которыми, как известно, также стоят конкретные исторические явления.

Ута, Эккехард, графиня Ротенбургская, Заповедная Страна, Камень, Ларец, сами Рерихи объединены, как звенья одной цепи, неизвестными нам причинно-следственными связями, смысл которых не сразу понятен. Но то, что они существуют – ясно непредубежденному сознанию.

Эта часть — вставная глава к отчету о путешествии в Европу под названием «Осенний автомарафон»

Из интервью с Умбэрто Эко:

«Корреспондент: Не могли бы Вы сказать мне, какой образ можно считать проявлением абсолютной женской красоты?

Умберто Эко: Не могу ответить Вам на этот вопрос.

К. Тогда скажите, кого Вы находите более привлекательной: Венеру Милосскую или Мону Лизу?

У.Э. Я не пригласил бы на ужин ни ту, ни другую. Не знаю, нашлось бы у нас достаточно тем для разговора. Венера, на мой вкус, слишком мускулиста, а Мона Лиза могла бы оказаться трансвеститом. Если мне представилась бы возможность пойти на свидание с каким-нибудь женским персонажем из истории искусства, я бы выбрал маркграфинюУту из Наумбурга — статую, украшающую собор этого города.

К. Почему именно ее?

У.Э. Меня привлекает излучаемая ею грация, овал лица, взгляд, уходящий вдаль».

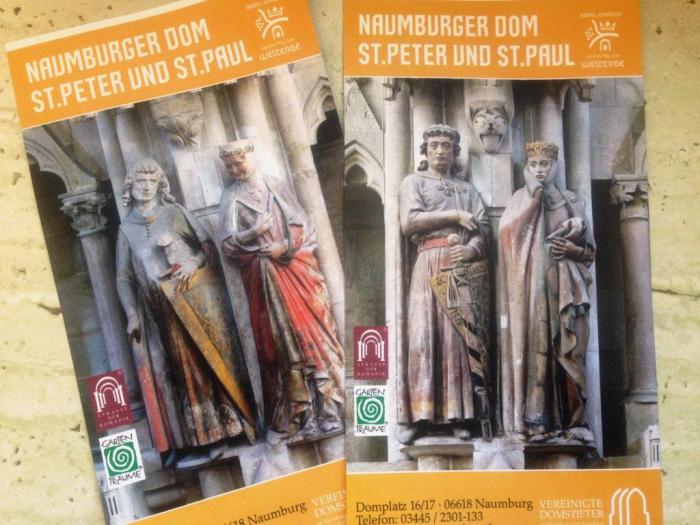

Наумбург – немецкий «Новгород» – во всем мире известен, прежде всего, благодаря своему собору.

Наумбургский собор, или Дом, как его называют, прославили скульптуры, установленные в западном хоре – это фигуры донаторов, маркграфов Наумбурга, пожертвовавших средства на строительство собора.

Кто такой донатор? В широком смысле – это даритель на строительство и украшение храма (кстати, у слова этот то же латинский корень, что и у слова «донор»). В знак благодарности донаторы часто изображались в средневековых соборах, иногда – с моделями храма в руках, иногда – склонившимися перед Христом, Девой Марией или святыми.

В Наумбургском соборе фигуры донаторов установлены в западной части в апсиде с высокими витражными стеклами.

Среди них самые знаменитые и заметные фигуры — маркграф Херман с супругой Реглиндис и маркграф Эккехарда II с супругой Утой.

Именно они изображены на входных билетах.

Скульптор расположил их напротив друг друга. Остальные донаторы изображены поодиночке.

Для понимания личностей изображенных в Наумбургском соборе донаторов надо обратиться к истории Германии ХI века.

В то время обособленные германские княжества входили в состав Священной Римской империи.

Ею правил император, избранный феодалами и коронованный в Риме.

Одно из феодальных германских княжеств принадлежало Эккехарду I, маркграфу Мейсенскому. Это был храбрый и безрассудный воин, которому было суждено погибнуть во время междуусобной войны: его предали, убили и обезглавили.

После него осталось два сына – старший Херман и младший, правивший после смерти отца и старшего брата под именем Эккехарда II. Император Генрих III так отзывался об этом своем вассале: «вернейший из верных».

Сначала Эккехард I заложил фундамент родовой крепости, а затем его сыновья продолжили строительство замка, получившего название Нового — Neuburg(впоследствии название трансформировалось в Наумбург). Как это обычно бывало, вокруг замка возник целый город — Наумбург, один из первых средневековых городов Германии.

Здесь интересно провести параллель с русским Новгородом, который также считается древнейшим городом на русских землях.

В немецком Новгороде сыновья Эккехарда I вкладывали значительные деньги в развитие города и собора, во многом потому, что надругательство над телом отца легло на семью тяжким позором. Братья основали величественный собор в Наумбурге, куда перенесли останки отца.

Спустя двести лет после их смерти жители Наумбурга решили увековечить память о маркграфах, участвовавших в создании Наумбургского собора, установив в западном хоре собора статуи из цветного песчаника(к тому времени число донаторов-маркграфов насчитывало двенадцать человек – по числу апостолов).

Трудно представить себе две более непохожие пары, чем маркграф Херман с супругой Реглиндис (или Реглиндой) и маркграф Эккехарда II с супругой Утой: ученикам в школе надо задавать сочинения-описания по этим скульптурным группам.

Действительно: безвольный, слабохарактерный, робкий даже на вид Херман – и могучий, решительный, волевой Эккехард.

Настолько же несхожи и жены братьев: смешливая, озорная, улыбчивая Реглиндис – ну просто полная противоположность задумчивой, аристократичной, погруженной в свой внутренний мир Уте.

Об этих женщинах известно не так уж много, но даже то, что известно, способно закружить голову от неожиданных связей, протянувшихся через века.

Так, Реглиндис — это дочь польского короля БолеславаI Храброго. У нее была сестра. Девушек по обычаю того времени выдали замуж: отец-продуман при помощи браков дочерей укреплял свое королевское положение. Реглиндис, как мы уже поняли, отправилась в Наумбург. А ее сестра – в Киевскую Русь! Она стала женой князя Святополка — второго сына великого князя Киевского Владимира, брата Ярослава Мудрого. К сожалению, исторические хроники не сохранили имени польской принцессы. А вот к имени ее мужа Святополка приклеился эпитет Окаянный: по мнению автора авторитетнейшей «Повести временных лет», именно Святополк Окаянный был повинен в смерти своих единокровных братьев Бориса и Глеба, которые после мученической смерти стали почитаемыми русскими святыми.

Теперь возвращаемся снова в наумбургский собор и смотрим на изображение маркграфиниУты.

О ней известно тоже не столь уж много: она была вторым ребенком в семье очень знатного рода, ее отец Адальбертбыл из династии Асканиев, ведущей свое происхождение даже не от Юлия Цезаря, а от его далеких предков. Юная Ута воспитывалась в монастыре, она получила превосходное по тем временам образование. Она была красива, женственна, домовита, добра и мудра. Мужу своему Ута была поддержкой и опорой, вот только, как говорят народные баллады, ее единственный ребенок умер в раннем детстве. Скончалась прекрасная маркграфиня в возрасте 42 лет.

Как говаривал один небезызвестный персонаж, вопросы крови – самые запутанные.

Из Асканийско-Анхальтского дома происходила принцесса София-Августа-Фредерика, в православном крещении — Екатерина Алексеевна, российская императрица Екатерина II. Следовательно, в крови представителей российского императорского дома течет кровь рода, к которому принадлежала и Ута.

Казалось бы, мы со всем разобрались: кто изображен и кто кому приходится.

А вот и нет!

И вот почему: скульптуры создавались спустя два века после жизни этих реальных исторических лиц, поэтому портретное сходство с прототипами весьма условно.

Имя талантливейшего скульптора, создавшего скульптуры маркграфов-донаторов, не сохранилось. Про него так и говорят: «Мастер из Наумбурга». Причем несмотря на то, что его произведения сохранились в соборах Амьена и Нуайона (он учился и одно время работал во Франции), в германских Метце и Майнце, он остался в веках именно как Наумбургский мастер, так как галерея донаторов – это не просто вершина его творчества, это вершина всего средневекового европейского искусства.

Есть легенды о том, что это даже не сам заслуженный мастер создал скульптурный портрет прекрасной Уты, а его молодой ученик, но тут мы вступаем совсем уж на зыбкую тропу предположений и догадок.

Кстати говоря, одна из загадок облика Уты – это ее необычная поза. Что держит женщина под складками своего плаща? Версий выдвинуто множество, одна фантастичнее другой: якобы в руках у маркграфини загадочный камень – «Сокровище Мира», который хранится в драгоценном ларце, обитом куском кожи с письменами, а этим пергаментом в свое время владел библейский царь Соломон. Или даже в порыве самых смелых предположений специалисты начинают утверждать, что Ута была одной из хранительниц Священного Грааля.

Образ германской маркграфини Уты вдохновил Николая Рериха на буквальное заимствование: в картине «Держательница Мира»(или «Камень несущая»)на фоне привычного рериховского пейзажа с горами и синевой изображена фигура женщины. Единственное ее отличие от Уты – это то, что рериховская героиня прямолинейно держит в руке ларец, а ларце — камень, дар великого учителя, владыки Шамбалы. Все, тайна ушла, прелесть улетучилась, мировая загадка низведена до философии гималайского мистицизма.

Эта картина была написана в 1933 году, но настоящая слава наумбургской Уты в Германии была впереди. А получилось все по принципу «Не было бы счастья, да несчастье помогло»:

«В 1921 году, один безработный наумбургский фотограф из-за недостатка заказов стал делать снимки в соборе, экспериментируя при различном освещении, при различных ракурсах. Особенно удался портрет Уты, выражающий достоинство, женственность и безупречность.

В 1937 году в Мюнхене открылась выставка «Выродившееся искусство», где среди 600 экспонатов, отражавших, по мнению устроителей, неприглядные и упаднические тенденции в современном искусстве, находилась одна единственная фотография средневековой скульптуры. Эта была Ута. Контраст был настолько разительным, что все зрители были единодушны в своих выводах: «Она преграда, защищающая от скверного и пошлого», «Она воплощение гордости и достоинства», «Она неземное излучение мощи и силы». Это только часть эпитетов, которые в те дни адресовали маркграфине немецкие газеты. С того момента в Германии начался культ Уты. Она стала идеалом немецкой женщины».

О том, что Ута – именно немецкая женщина, читаем у советского писателя Даниила Гранина в эссе «Прекрасная Ута». Его герой – солдат Великой Отечественной, в сорок четвертом году в Германии размышляет:

«Прекрасная Ута сидела у прялки в яблочном зале замка, ожидая своего Эккехарда, а может, и не ожидая, просто смотрела на лесистые горы, и проезжие рыцари и паломники любовались ее удивительной красотой. В зале горел камин. Туман скрывал маленькие городки, лежащие внизу, только острия соборов поднимались над молочным разливом тумана. Какой сейчас век? Как мне узнать, какой век? Это было не так-то просто, мы с этим замком словно заблудились в столетиях. Мы перемещались по оси времени вверх-вниз, скользили, как на лифте, по этажам истории — XV, XVII, XIX… и ничего не менялось ни в замке, ни в горах и даже в маленьком, лежащем внизу Лойтенберге. И все время на меня смотрело прекрасное лицо Уты и улыбалась скуластая, озорная ее сестра Реглинда, но сердце мое сжималось от страха, я боялся, что кто-нибудь из моих ребят или я сам бабахнем по этому собору и Ута разлетится в пыль. Потому что тогда, в сорок четвертом, никакая Ута на меня бы не подействовала. Я видел, как они разрушали пушкинские дворцы, обстреливали Эрмитаж».

Сейчас Ута из Наумбурга – истинно немецкая икона.

Еще об одной уникальной германской средневековой скульптуре можно почитать здесь