увеличение размеров гипофиза головного мозга что значит

МРТ гипофиза что показывает

Магнитно-резонансная томография или МРТ гипофиза – современный, безопасный, безболезненный и высокоинформативный метод исследования мягкотканных структур головного мозга, который с высокой точностью показывает малейшие отклонения от нормы в их строении, особенностях кровоснабжения. Когда исследование завершено, его результат оформлен в виде снимков послойных срезов головного мозга. Эти фото позволяют специалисту точно разобраться, что показывает МРТ гипофиза и дать подробное заключение.

МРТ гипофиза, что показывает: показания, противопоказания, расшифровка МРТ гипофиза

МРТ гипофиза позволяет обнаружить патологические изменения на самых ранних этапах, начиная от аномалий развития, сосудистых нарушений, воспалительных процессов и заканчивая опухолями разной природы.

Дата загрузки: 2019-01-21

Видео — МРТ гипофиза, что показывает

Что видно на МРТ снимке гипофиза?

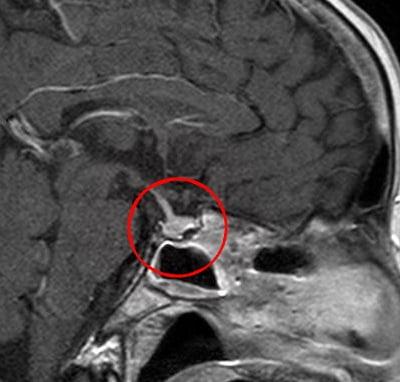

Поскольку гипофиз имеет очень маленькие размеры и расположен в глубине головы, досконально изучить его структуру можно только с помощью МРТ. Ни один другой из существующих методов не способен дать настолько четкие фото и данные о состоянии гипофиза. Расшифровка результатов выполняется рентгенологом.

С помощью снимков МРТ гипофиза можно создать его трехмерное изображение с высокой степенью детализации. Это позволяет обнаружить патологические изменения на самых ранних этапах, начиная от аномалий развития, сосудистых нарушений, воспалительных процессов и заканчивая опухолями разной природы.

МРТ гипофиза выполняется с контрастом или без. Максимум информации предоставляет диагностика, проведенная с введением контрастного вещества на основе гадолиния. Это повышает четкость получаемых фото, а по особенностям его распределения в тканях можно с высокой точностью не только обнаружить доброкачественные и злокачественные опухоли, но и исследовать их локализацию, структуру, определить границы и заметить метастазы.

Чаще всего исследование проводится для диагностирования аденомы гипофиза и определения ее величины: микроаденомы (до 10 мм), макроаденомы (10—30 мм) и гигантской аденомы (более 30 мм). Также с его помощью обнаруживаются неоднородности структуры, асимметрия границ, изменения положения воронки гипофиза и ее структуры, а также деформации окружающих костных тканей.

Норма размер гипофиза на МРТ снимке

Нормальное МРТ гипофиза показывает отсутствие отклонений в его величине и структуре. Нормальными показателями для взрослого человека средней комплекции считаются:

В период физиологических гормональных колебаний (во время беременности или в пубертатном возрасте) эти показатели могут незначительно колебаться, что не является признаком патологии. Но если любой из этих параметром превышает 10 мм, это является признаком микроаденомы. Особое внимание при магнитно-резонансной томографии области турецкого седла уделяется показателям высоты гипофиза, поскольку другие изменяются значительно реже.

В норме воронка гипофиза должна располагаться на срединной линии, а сама железа – иметь однородную структуру и близкую к прямоугольной форму. Его нижний край должен напоминать изгиб турецкого седла, а верхний может быть выпуклым, прямым или вогнутым. На фронтальной проекции его части должны быть симметричны, но легкие отклонения не считаются патологией.

Что такое и где находится гипофиз?

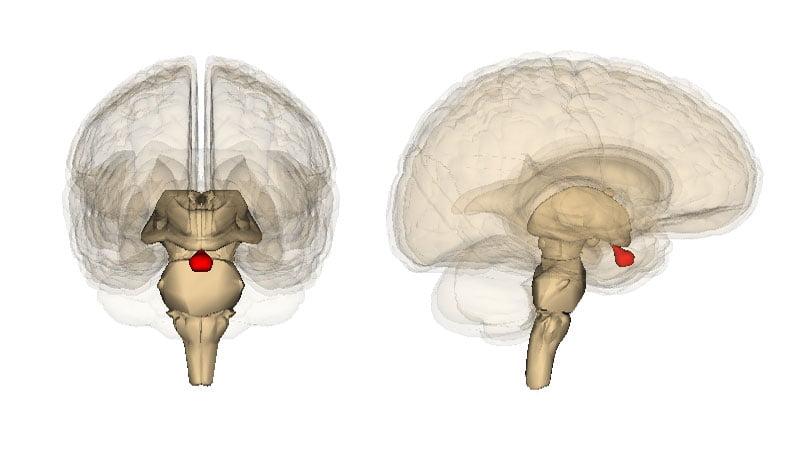

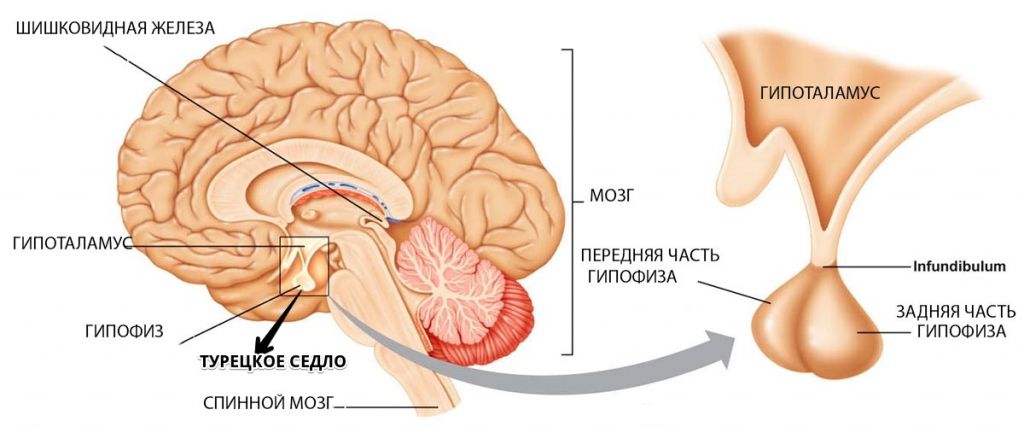

Гипофиз – центральный орган эндокринной системы, представляющий собой соединенную с головным мозгом округлую железу крошечных размеров (14—15 мм). Он расположен в костном кармане черепа, называемом турецким седлом.

Гипофиз имеет 2 основные доли: переднюю и заднюю. Передняя доля называется еще аденогипофизом и отвечает за продукцию:

Задняя доля или нейрогипофиз в основном ответственна за накопление и поступление в кровь синтезированных гипоталамусом гормонов вазопрессина (АДГ) и окситоцина. Задняя и передняя доля гипофиза разделены тонким слоем клеток, синтезирующим меланоцитостимулирующие гормоны. Он называется промежуточной долей гипофиза.

Нарушения в работе этого органа приводят к возникновению серьезных гормонозависимых заболеваний, вызывая отклонения от нормы в росте, расстройства обмена веществ и нарушения репродуктивной функции. При патологиях задней доли могут наблюдаться изменения артериального давления, отклонения в работе сердца, дыхательной и выделительной системы. Поэтому изменениям гипофиза на МРТ уделяют особое внимание.

Показания и противопоказания к МРТ гипофиза

МРТ гипофиза с контрастом или без рекомендуется проводить при возникновении:

Исследование в таких ситуациях назначает врач или пациент может самостоятельно записаться на диагностику. Но даже при наличии показаний к проведению МРТ головного мозга процедура может быть выполнена не всегда. Она противопоказана при наличии:

Использование контрастного вещества недопустимо при аллергии на его компоненты, а также при беременности и почечной недостаточности. С соблюдением мер осторожности МРТ гипофиза с контрастом или без может проводиться при:

Но процедура не может быть проведена, если вес пациента превышает 120—200 кг, что обусловлено техническими возможностями конкретного томографа.

Особенности выполнения МРТ гипофиза с контрастом

МРТ гипофиза с контрастом или без не требует специальной подготовки. Но на исследование стоит приходить в одежде, на которой полностью отсутствуют любые металлические детали, включая пуговицы, косточки в бюстгальтере и т. д. Поскольку чаще всего рекомендуется делать МРТ с контрастом (при условии отсутствия противопоказаний), за час до него следует отказаться от употребления пищи.

С собой следует взять:

Непосредственно перед процедурой пациент снимает все металлические украшения и другие предметы, оставляет мобильный телефон и направляется при необходимости в манипуляционный кабинет для установки внутривенного катетера. После этого его направляют в помещение где стоит томограф (процедурная МРТ).

Человек ложится на спину на специальную кушетку (выдвижной стол) аппарата, его тело и голова фиксируются мягкими лентами. Зачем это делается, объясняется необходимостью сохранять абсолютную неподвижность во время исследования. Так как во время работы томографа создается ритмичный шум, больному предлагают надеть наушники или использовать беруши. Также ему в руку дают “грушу”, позволяющей подать сигнал, если в ходе процедуры он почувствует себя плохо.

Если требуется провести магнитно-резонансную томографию человеку, страдающему клаустрофобией или испытывающему сильные переживания, предварительно ему дают седативное средство. В особенно сложных случаях, а также при обследовании детей используют седацию или общий наркоз.

После окончания всех приготовлений стол задвигается внутрь тоннеля МР-аппарата, медперсонал покидает помещение и включает томограф в режим сбора данных. Процедура длится 20—60 минут.

Когда обследование закончено, кушетка выезжает из томографа, пациента освобождают от фиксаторов и помогают подняться. Обычно после процедуры сохраняется нормальное самочувствие, но иногда может присутствовать незначительное головокружение, головная боль или тошнота. Эти ощущения связаны с действием контрастного вещества и проходят самостоятельно.

Когда назначают МРТ гипофиза

Существуют четкие показания, зачем назначают МРТ гипофиза. Чаще всего исследование делают с целью обнаружения опухолей, оценки их размеров, происхождения и степени опасности для жизни человека. Также МРТ делают, когда клиническая картина и результаты других исследований показывают нарушения уровня гормонов вырабатываемых гипофизом.

Поэтому прицельное сканирование области турецкого седла назначают для диагностики:

Процедуру назначают также, когда у пациента диагностированы нарушения работы эндокринных желез, и они не поддаются лечению в течение длительного периода времени. Еще одним показанием к тому, зачем проводят МРТ гипофиза, являются травмы головы, после которых возникли любые из описанных выше нарушений. Это позволит обнаружить гематомы, оказывающие механическое давление на орган. Исследование проводится также в рамках подготовки к нейрохирургическому вмешательству и для оценки его эффективности.

Расшифровка МРТ гипофиза

Расшифровка снимков занимает от 30 до 90 минут. В это время рентгенолог сравнивает полученные показатели с нормальными, что позволяет обнаружить патологические изменения любого характера.

В выдаваемом специалистом заключении обязательно указывается локализация, форма и измеренные на МРТ размеры гипофиза. Радиолог описывает структуру железы, расположение воронки, толщину задней стенки турецкого седла, а также особенности окружающих тканей и кровеносных сосудов. Если в ходе МРТ обнаружена патология гипофиза или опухоль, врач внесет подробные данные о ее локализации, предполагаемой природе, величине и структуре в протокол.

Пациент может дождаться расшифровки результата и получить заключение на руки вместе со снимками или цифровым носителем или же они могут быть направлены сразу же лечащему врачу. Окончательный диагноз ставится доктором на основании обнаруженных при магнитно-резонансной томографии патологических изменений с учетом других данных и клинической картины.

Аденома гипофиза

Содержание статьи:

Аденома гипофиза – доброкачественное новообразование, развивающееся из клеток передней доли железы.

Гипофиз – железа внутренней секреции, регулирующая деятельность всей эндокринной системы организма. Находится в центральной части черепной коробки и нижней части мозга, в костном кармане, называемом турецким седлом. Ширина гипофиза составляет 1-1,5 см, высота – от 3 до 8 мм, вес – около 1 грамма.

Аденома гипофиза по частоте выявления занимает третье место среди всех опухолей центральной нервной системы. Чаще возникает у людей от 20 до 50 лет, риск развития новообразования выше с увеличением возраста. У детей до 15 лет опухоль практически не выявляется. Примерно 5 % случаев аденомы гипофиза обусловлены наследственностью.

Существуют бессимптомные формы заболевания, не диагностируемые прижизненно и обнаруживаемые как случайная находка при вскрытии. По данным патологоанатомических исследований, частота таких случаев – около 22-25 %. Кортико- и соматотропные аденомы гипофиза увеличивают частоту популяционной смертности в 5-10 раз.

Виды аденомы гипофиза

Для классификации доброкачественных образований гипофиза существуют различные критерии.

По размеру:

В упрощенной классификации мезо- и гигантские аденомы относят к средним и гигантским макроаденомам соответственно.

По характеру распространения:

Опухоль, растущая в разных направлениях, называется эндо-супра-инфра-латероселлярной.

По происхождению:

По гормональной активности аденомы гипофиза делятся на активные (около 60 % аденом) и неактивные (примерно 40 %). Гормонально активные опухоли, исходя из вида продуцируемых ими гормонов, подразделяются на:

Также выделяют гонадотропиномы, которые чаще всего не влияют на гормональный фон, так как продуцируют биологически неактивные гормоны. Однако иногда эти опухоли вырабатывают активные формы фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов.

Встречаются смешанные опухоли, продуцирующие более одного вида гормонов.

Причины патологии

Причины развития аденомы гипофиза – факторы, непосредственно воздействующие на головной мозг и саму железу (травмы, нейроинфекции), а также оказывающие косвенное влияние вследствие патологии других желез и органов. К последним относятся нарушения регулятивной функции гипоталамуса, щитовидной железы, половых желез, а также появление в органах, не являющихся эндокринными железами, участков, вырабатывающих гормоны (к примеру, такие скопления клеток обнаруживаются при мелкоклеточном раке легких).

Симптомы аденомы гипофиза

Клинические проявления болезни можно разделить на две группы. При микроаденомах или небольших эндоселлярных опухолях на первый план выходят эндокринные симптомы, различающиеся в зависимости от секретируемых гормонов.

При больших гормонально неактивных аденомах, распространяющихся за пределы турецкого седла, превалируют нервно-офтальмологические симптомы, различные для опухолей, растущих в разных направлениях.

Эндокринная симптоматика

Соматотропинома

Опухоль, продуцирующая соматотропин, или гормон роста. Ее проявления зависят от периода возникновения опухоли. До завершения роста костной ткани (в подростковом и юношеском возрасте) она проявляется симптомами гигантизма, у взрослых – акромегалией.

Гигантизм – пропорциональное увеличение длины костей и общего роста. Женщины при этом могут достигать роста 190 см, мужчины – свыше 2 метров.

Акромегалия характеризуется патологическим ростом костей, мягких тканей, хрящей, соответствующими изменениями внешности – нос, губы, подбородок, надбровные дуги, кисти, стопы увеличиваются непропорционально остальному телу. У больных отмечается гипергидроз (повышенная потливость), гирсутизм (избыточное оволосение), сильное выделение кожного жира, появление на коже папиллом, бородавок, невусов.

Кортикотропинома

Аденома гипофиза, вырабатывающая АКТГ – аденокортикотропный гормон, при избытке которого развивается болезнь Иценко-Кушинга. Ее симптомы:

Тиреотропинома

Новообразование, продуцирующее тиреотропный гормон. Тиреотропинома может быть первичной или вторичной.

Первичная тиреотропинома имеет характерные признаки тиреотоксикоза (избытка секрета щитовидной железы). Ее симптомы:

Вторичная тиреотропинома развивается вследствие длительного течения некомпенсированного гипотиреоза. Для нее характерны:

Пролактинома

Гонадотропиномы

Чаще гормонально неактивные, изредка могут вырабатывать активные формы фолликулостимулирующего или лютеинизирующего гормонов, вызывая у женщин синдром гиперстимуляции яичников.

Нервно-офтальмологические признаки

При эндосупраселлярной аденоме наблюдается частичное выпадение полей зрения при сохранении его остроты. Увеличение размеров опухоли ведет к постепенной атрофии зрительных нервов и слепоте.

Опухоль, растущая в стороны, вызывает нарушение глазодвигательной функции (офтальмоплегия) и двоение (диплопия), снижение остроты зрения.

При прорастании аденомой дна турецкого седла пациенты отмечают заложенность носа, имитирующую клинику синусита или опухолей носа.

Если новообразование растет в сторону гипоталамуса, больные жалуются на расстройство сна, неконтролируемый аппетит, нестабильную терморегуляцию (жар, озноб), эмоциональные сбои: неустойчивое настроение, плаксивость, раздражительность.

При аденоме больших размеров, ее разнонаправленном росте симптомы будут накладываться друг на друга, маскироваться. Возможны следующие неврологические проявления:

Диагностика заболевания

Пациенты с подозрением на аденому гипофиза обращаются с жалобами к различным врачам: неврологу, офтальмологу или эндокринологу.

На первичном приеме доктор проведет общий осмотр, соберет анамнез жизни и заболевания, назначит лабораторные и инструментальные исследования: общий анализ крови и мочи, биохимию крови, ЭКГ. Врач соответствующей специализации проведет офтальмоскопию, проверку остроты зрения, неврологический осмотр, оценит имеющиеся симптомы.

Кроме того, больным с аденомой гипофиза показаны следующие исследования:

При показаниях к хирургическому вмешательству пациенту необходима консультация нейрохирурга.

Лечение заболевания

Согласно клиническим рекомендациям, существует три основных подхода в лечении аденомы гипофиза:

Медикаментозный метод показан при пролактинпродуцирующих аденомах небольшого размера. Лечение проводится препаратами-антагонистами пролактина.

Лучевая терапия осуществляется различными способами: гамма-, протонная, дистанционная лучевая терапия, стереотаксическая радиохирургия.

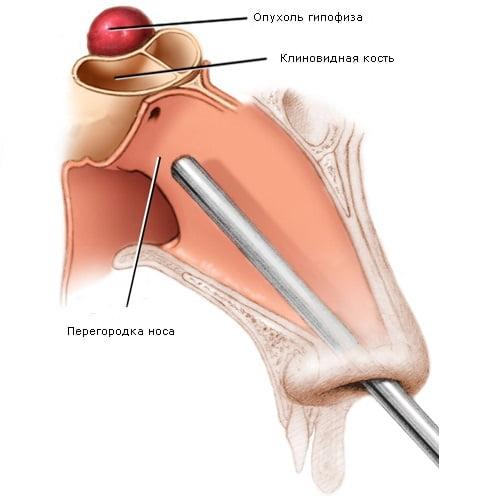

При соматотропиномах и кортикотропиномах прибегают к нейрохирургическому удалению. Перед операцией нередко назначается гормональная терапия для снижения эффекта гиперсекреции гормонов, которая иногда приводит к уменьшению размеров новообразования. Медикаментозная и лучевая терапия по показаниям назначаются и после операции.

Прогноз и реабилитация

При своевременной диагностике и правильном лечении аденома гипофиза имеет в целом благоприятный прогноз без нежелательных последствий. Ремиссия после удаления аденомы наступает в 70-80 % случаев, этот показатель выше для микрокортикотропином и ниже – для соматотропином и пролактином. Частота рецидивов – около 12 %. Послеоперационная летальность низкая – примерно 4 %, снижается практически до 0 для эндоселлярных и эндосупраселлярных опухолей. Риск летальности выше при большом размере аденомы, внедрении ее в желудочковую систему, обрастании опухолью сосудов.

Реабилитация, как правило, не занимает много времени, так как большая часть аденом гипофиза удаляется трансназальным способом (через нос) с применением эндоскопических инструментов. В раннем послеоперационном периоде больному назначаются обезболивающие, кровоостанавливающие средства, антибиотикотерапия. При отсутствии осложнений через несколько дней пациент выписывается домой и находится под наблюдением доктора (лор, офтальмолог, эндокринолог) в поликлинике. Специальных реабилитационных мероприятий не требуется.

Профилактика

Не существует специфической профилактики аденомы гипофиза, так как точные причины развития опухоли неизвестны. При появлении подозрительных симптомов следует незамедлительно обращаться к врачу. Своевременная диагностика и лечение помогут добиться максимально благоприятных результатов и сохранить качество жизни пациента.

Источники:

Аденома гипофиза головного мозга: операция, симптомы, лечение и последствия

Аденома гипофиза головного мозга (АГГМ) представляет собой опухоль железистой ткани мозгового придатка. Гипофиз – это значимая в организме человека эндокринная железа, располагающаяся в нижней части мозга в гипофизарной ямке турецкого седла. Этот маленький орган эндокринной системы, у взрослого человека весом всего в 0,7 г, отвечает за собственную продукцию гормонов и контроль над синтезом гормонов щитовидной и паращитовидной железой, мочеполовыми органами. Гипофиз участвует в регуляции водно-жирового обмена, отвечает за рост и вес человека, развитие и работу внутренних органов, начало родовой деятельности и лактацию, становление репродуктивной системы и др. Не зря эту железу медики величают «виртуозным дирижером», управляющим звучанием большого оркестра, где оркестр – это весь наш организм.

Схематичное изобрадение расположения опухоли.

Но, к сожалению, уникальный орган, без которого слаженный функциональный баланс в организме невозможен, не защищен от патологических образований, или болезней на почве гормонального и/или неврогенного расстройства. Одним из серьезных заболеваний является аденома, при которой железистый, гормонально активный эпителий гипофиза головного мозга патологически разрастается, что может стать причиной инвалидизации больного.

Аденомы могут быть активными (ААГ) и неактивными (НАГ). В первом случае страдает гормональный фон от переизбытка выделяемых гипофизарных гормонов. Во втором – массив опухоли раздражает, сдавливает близко расположенные ткани, чаще затрагивается зрительный нерв. Стоит отметить, что сильно увеличенные пропорции и активного патологического очага так же негативно воздействуют на внутричерепные ткани, находящиеся вблизи. О других особенностях патологии, включая специфику лечения, предлагаем узнать из статьи.

Эпидемиология: причины, частота заболеваемости

Фактор, который стимулирует развитие гипофизарной опухоли, до сих пор не выявлен, поэтому остается главным предметом исследований. Специалисты относительно вероятных причин озвучивают лишь версии:

Новообразование встречается не так уж и редко, в общей структуре опухолей головного мозга на его долю приходится 12,3%-20% случаев. По частоте встречаемости оно занимает 3 место среди нейроэктодермальных неоплазий, уступая лишь глиальным опухолям и менингиомам. Заболевание, как правило, доброкачественной природы. Однако в медицинской статистике зафиксированы данные о единичных случаях злокачественной трансформации аденомы с образованием вторичных очагов (метастазов) в головной мозг.

Патологический процесс чаще диагностируется у женщин (примерно в 2 раза больше), чем у мужчин. Далее приведем данные о распределении возрастов из расчета 100% пациентов с клинически подтвержденным диагнозом. Эпидемиологический пик приходится на возраст 35-40 лет (до 40%), в 30-35 лет заболевание определяется у 25% пациентов, в 40-50 лет – у 25%, 18-35 и старше 50 лет – по 5% на каждую возрастную категорию.

По статистике, около 40% пациентов имеют неактивную опухоль, которая не секретирует в избытке гормональные вещества и не отражается на эндокринном равновесии. Приблизительно у 60% пациентов определяют активное образование, отличающееся гиперсекрецией гормонов. Порядка 30% людей становятся инвалидами из-за последствий агрессивной гипофизарной аденомы.

Классификация аденом гипофиза головного мозга

Гипофизарный очаг формируется в передней доли железы (в аденогипофизе), которая составляет основную массу органа (70%). Развивается заболевание при мутации одной клетки, как результат, она выходит из-под иммунного надзора и выпадает из физиологического ритма. Впоследствии, путем многократного деления клетки-предшественника образуется аномальное разрастание, состоящее из группы идентичных (моноклональных) клеток. Это и есть аденома, такой механизм развития самый частый. Однако в редких случаях очаг может изначально происходить из одного клеточного клона, а после рецидива – из другого.

Патологические образования различают по активности, величине, гистологии, характеру распространения, виду секретируемых гормонов. Мы уже выяснили, какого вида активности бывают аденомы, – гормонально-активные и гормонально-неактивные. Рост дефектной ткани характеризует параметр агрессивности: опухоль может быть неагрессивной (небольшая и не склонная к увеличению) и агрессивной, когда она достигает больших размеров и оказывает инвазию на соседние структуры (артерии, вены, нервные ветви, пр.).

Крупная аденома после удаления.

По величине аденомы гипофиза ГМ бывают следующих видов:

АГГМ по распространению делятся на:

► супраселлярно – в полость черепа;

► латероселлярно – в пещеристый синус или под твердую мозговую оболочку;

► инфраселлярно – растут вниз в сторону клиновидной пазухи носа/носоглотки;

► антеселлярно – затрагивают решетчатый лабиринт и/или глазницу;

► ретроселлярно – в заднюю черепную ямку и/или под Блюменбахов скат.

По гистологическому признаку аденомам присвоены наименования:

Среди гормонально-активных аденом различают:

Клинические проявления опухоли

Многие симптомы пациентами, как они сами подчеркивают, поначалу не воспринимаются серьезно. Недомогания зачастую связывают с банальным переутомлением или, к примеру, стрессом. Действительно, проявления могут быть неспецифичными и завуалированными долгое время – 2-3 года или больше. Заметим, что характер и интенсивность симптомов зависят от степени агрессии, вида, локализации, объема и многих других характеристик аденомы. Клиника новообразования складывается из 3 симптоматических групп.

Примерно у 50% людей на фоне гипофизарной аденомы возникает симптоматический (вторичный) диабет. У 56% диагностируют утрату зрительных функций. В той или иной мере почти все испытывают классические для гипофизной гиперплазии головного мозга симптомы: головная боль (более чем у 80%), психоэмоциональные, метаболические, сердечно-сосудистые расстройства.

Методы диагностики патологии

Специалисты придерживаются единой схемы диагностики при подозрении у человека этого диагноза, которая предусматривает:

Отметим, что специфика забора и изучения биологического материала на гормоны состоит в том, что выводов не делают после первого же обследования. Для достоверности гормональной картины необходимо наблюдение в динамике, то есть потребуется неоднократно с определенными промежутками сдавать кровь для исследования.

Принципы лечения заболевания

Сразу оговоримся, при этом диагнозе пациент нуждается в высококвалифицированной медицинской помощи и постоянном наблюдении. Поэтому не нужно полагаться на случай, считая, что опухоль рассосется и все пройдет. Самоустраниться очаг не может! При отсутствии адекватной терапии слишком велика опасность стать инвалидом с необратимыми функциональными нарушениями, летальные случаи от последствий тоже бывают.

В зависимости от степени тяжести клинической картины больным рекомендуется решение проблемы оперативным путем или/и консервативными методами. К базовым процедурам терапии относят:

Трансназально оперируют 90% пациентов, 10% нуждаются в транскраниальной эктомии. Последняя тактика применяется при массивных опухолях (более 3 см), ассиметричном разрастании новообразованной ткани, выходе очага за пределы седла, опухолях с вторичными узлами.

Не использовать операцию, а рекомендовать наблюдение за человеком с диагнозом «аденома гипофиза», врач может при отсутствии очаговых неврологических и офтальмологических нарушений при гормонально-неактивном поведении опухоли. Ведение такого пациента осуществляет врач-нейрохирург в плотном сотрудничестве с эндокринологом и окулистом. Подопечного систематично обследуют (1-2 раз в год), направляя на МРТ/КТ, глазное и неврологическое обследование, измерение гормонов в крови. Параллельно с этим человек проходит курсами целенаправленную поддерживающую терапию.

Поскольку оперативное вмешательство является ведущим методом лечения аденомы гипофиза, вкратце осветим ход хирургического процесса эндоскопической операции.

Трансназальная операция по удалению аденомы гипофиза головного мозга

Это – миниинвазивная процедура, не требующая краниотомии и не оставляющая после себя никаких косметических дефектов. Выполняется чаще под местной анестезией, основным прибором хирурга будет эндоскоп. Нейрохирург через нос с помощью оптического устройства удаляет мозговую опухоль. Как же все это делается?

Пациента активизируют в раннем периоде – уже на первые сутки после малотравматичной нейрооперации. Примерно на 3-4 сутки оформляется выписка из стационара, дальше понадобится пройти специальный курс реабилитации (антибиотикотерапию, физиотерапию и пр.). Несмотря на перенесенную хирургию по иссечению аденомы гипофиза, некоторым больным будет предложено дополнительно придерживаться гормонозаместительной терапии.

Риски интра- и послеоперационных осложнений при эндоскопической процедуре сведены до минимума – 1%-2%. Для сравнения, негативные реакции разного характера после транскраниальной резекции АГГМ возникают примерно у 6-10 чел. из 100 прооперированных пациентов.

После трансназального сеанса у большинства людей некоторое время наблюдается затруднение носового дыхания, неприятные ощущения в носоглотке. Причина – необходимое интраоперационное разрушение отдельных структур носа, как следствие, болезненные признаки. Дискомфорт в носоглоточной области обычно не расценивается как осложнение, если не усиливается и длится недолго (до 1-1,5 мес.).

Окончательно оценить эффект от операции возможно только через 6 месяцев по снимкам МРТ и результатам гормональных анализов. В целом, при своевременном и правильном проведении диагностики и оперативного вмешательства, качественной реабилитации, прогнозы благоприятные.

Заключение

Центральный Военный Госпиталь г.Прага.

Обратите внимание, не менее успешной в области нейрохирургии головного мозга является Чехия. В Чешской Республике благополучно оперируют аденомы гипофиза, используя самые передовые технологии аденомэктомии, причем так же технически безупречно и с минимумом рисков. Разница между Чехией и Германией/Израилем в том, что услуги чешских клиник как минимум вдвое обходятся дешевле, а медицинская программа всегда включает полноценную реабилитацию.