в честь какого события был построен собор василия блаженного

masterok

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Храм Василия Блаженного на протяжении пяти веков — один из главных символов Москвы и России в целом. Однако вокруг него по-прежнему ходит много легенд…

Архитекторы Барма и Постник, которых ослепил Иван Грозный

Считается, что строителями собора были русские зодчие Барма и Постник, а потом их лишил зрения Иван Грозный. На самом деле имя архитектора до сих пор неизвестно.

В летописях и документах, современных строительству храма, нет упоминаний о Барме и Постнике. Их имена значатся лишь в более поздних источниках XVI-XVII веков: «Житии митрополита Ионы», «Пискаревском летописце» и «Сказании о великорецкой иконе чудотворца Николы».

Собор Покрова Божией Матери (собор «что на рву» или Храм Василия Блаженного).

Относительно того, кто является архитектором собора, существует несколько точек зрения. Советский историк Николай Калинин писал, что строителем собора был один человек – Постник Яковлев по прозвищу Барма. Представитель современной школы Александр Мельник, развивая идею историка и искусствоведа Николая Брунова, утверждает, что зодчий был западноевропейского происхождения.

В начале XVII века появилась легенда об ослеплении архитекторов храма Василия Блаженного Иваном Грозным, чтобы они не смогли повторить свой шедевр. Но документального подтверждения эта история не имеет.

Строительство собора завершено в 1560 году

До середины XX века было принято думать, что храм был построен в 1560 году: это число фигурировало во всех официальных документах, монографиях и научных трудах.

Но во время реставрации 1957 года под несколькими слоями масляной росписи в шатре центральной церкви храма нашли храмозданную надпись. Спустя 4 года, когда ее раскрыли полностью, выяснилась точная дата освящения собора – 12 июля 1561 года по новому стилю.

Храм Василия Блаженного – официальное название собора

С конца XVII века за собором закрепилось название Храма Василия Блаженного. Между тем, он освящен Собором Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, и по-прежнему называется так в официальных источниках.

Собор был возведен по случаю победы в Казанском походе и изначально являлся в большей степени мемориальным: не отапливался, службы зимой не проводились.

В 1588 году, после обретения мощей Василия Блаженного, появился придел, названный его именем. Эта церковь, единственная из всего храма, была открыта для прихожан и паломников круглый год, даже в ночные часы. Таким образом название церкви Василия Блаженного стало «народным» именем всего собора.

Средства на строительство храма собирал Василий Блаженный

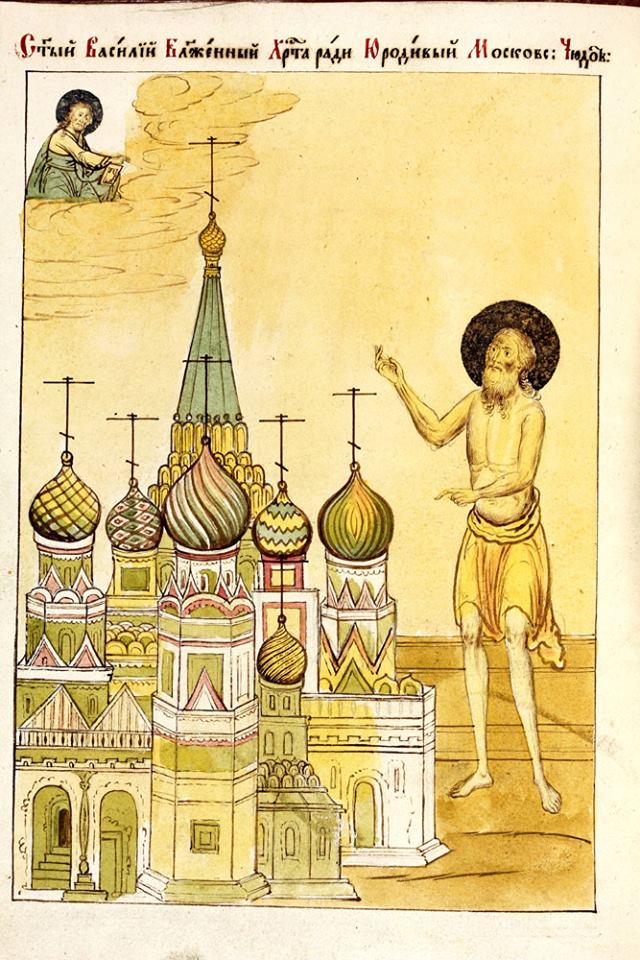

По одной из легенд, устоявшихся в фольклоре, деньги на возведение храма собирал Василий Блаженный. Якобы он приносил монеты на Красную площадь, бросал через правое плечо, и никто не трогал их, пока юродивый перед смертью не передал всю сумму Ивану Грозному.

Но этот миф не находит отражения ни в одной из редакций жития святого. Более того, согласно тексту сокращенного жития, святой умер 2 августа 1552 года: за 2 месяца до окончания Казанского похода – события, к которому приурочено строительство храма. А сам собор был заложен лишь спустя три года, в 1555 году.

Все церкви Храма Василия Блаженного посвящены Казанскому походу

Не все церкви собора имеют связь с этим событием. Походу посвящены меньше половины, 4 из 9 церквей. Церковь Святой Троицы, например, построена на месте древней Троицкой церкви, поэтому и названа так.

Сень над могилой Василия Блаженного.

Придел Василия Блаженного, как уже было сказано, освящен именем юродивого, захороненного в этом месте. В честь соответствующего праздника построена церковь Входа Господня в Иерусалим.

Варлаам Хутынский, именем которого названа юго-западная церковь, являлся покровителем царского рода. А церковь Николы Великорецкого посвящена образу Николая Чудотворца.

Библиотека Ивана Грозного в подвалах Покровского собора

Существует легенда о том, что в мрачных подвалах Покровского собора находится библиотека Ивана Грозного. Проблема только в том, что подвалов здесь нет и быть не может: храм возводился на искусственном насыпном холме, единственно возможным был неглубокий ленточный фундамент. Он едва ли достигает 2 метров при 61-метровой высоте здания. Опора конструкции сосредоточена в подклете.

Визуальную функцию подвала выполняет пространство между первым ярусом упраздненной церкви Феодосии девы и соборной ризницей XVII века. Реставраторы специально не трогали его, чтобы можно было видеть своды Феодосии Девы и аутентичную стену прилегающей церкви Василия Блаженного.

Попытки уничтожения храма и противостояние им

Документальных подтверждений этой истории нет, равно также, как и знаменитому инциденту с Кагановичем. Якобы когда он представлял Сталину проект реконструкции Красной площади и снял с макета фигурку собора, вождь скомандовал: «Лазарь, поставь на место!».

Нет официальных свидетельств и тому, что архитектор и реставратор Петр Барановский активно выступал за защиту от уничтожения. В 1936 году власти постановили, что храм мешает автомобильному движению, и предложили Барановскому заняться обмерами для сноса. Тогда, со слов его дочери, реставратор отправил в Кремль телеграмму: заявил, что вместе с собором взорвет себя сам.

Во время ареста архитектора якобы шантажировали тем, что собор уже взорвали. Согласно легенде, освободившись досрочно, Барановский первым делом поехал на Красную площадь лично убедиться в том, что храм Василия Блаженного стоит на месте.

Храм на Лобном месте: рубил ли Иван Грозный головы своим зодчим

Долгое время точная дата возведения собора Покрова Богородицы, что на Рву, в быту чаще именуемого собором Василия Блаженного, была не известна. И лишь в середине XX века во время реставрационных работ была обнаружена «храмозданная» надпись, сообщавшая, что в присутствии государя и его сыновей храм был торжественно освящен митрополитом Макарием 29 июня (12 июля по новому стилю) 1561 года. В этот день «Известия» вспоминают о неразгаданных тайнах Покровского собора.

«Казань брал. Астрахань брал. »

Отправляясь в поход на Казанское ханство и прося заступничества у небесных сил, молодой государь Иван Васильевич прилюдно поклялся, что в случае успеха отблагодарит Всевышнего строительством храма. Это был поворотный момент в судьбе московского царства. Во-первых, присоединение Поволжья существенно увеличивало территорию страны, одновременно открывая путь на восток к Уралу и Сибири. А во-вторых, взятие Казани было важнейшим символическим актом: триста лет наши предки возили туда дань, а теперь ордынская столица сама подпадала под руку московского царя.

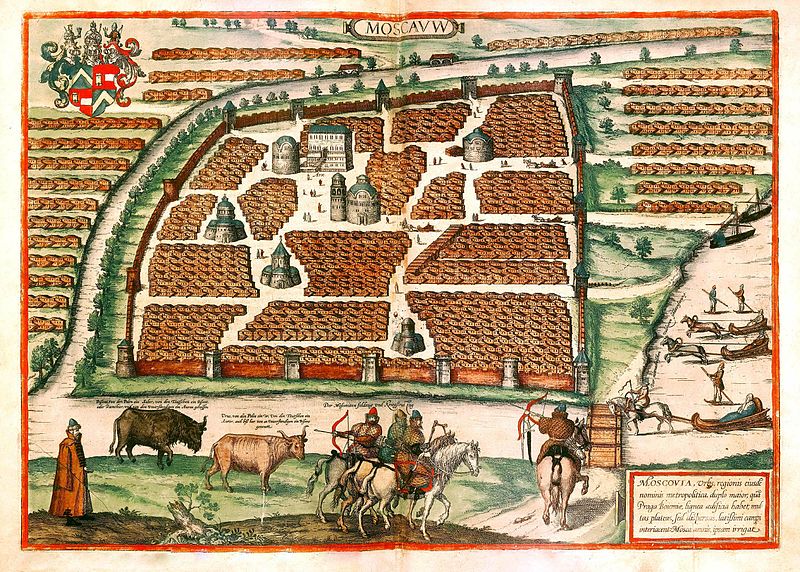

В Кремле уже стояли построенные итальянскими мастерами Успенский и Архангельский соборы, великолепные звонница и колокольня Ивана Великого. Места в «сердце» Москвы для строительства нового храма было немного, к тому же он не задумывался как кафедральный и вполне мог быть несколько отдален от центра. И тут появилась возможность возвести его на очень удобном месте — в сотне метров от Кремля на большой торговой площади за «алевизовым» рвом, между Ильинкой и Варваркой. Раньше строить здесь было запрещено по соображениям фортификации — перед кремлевскими стенами должно было оставаться свободное простреливаемое пространство. Но в 1538 году было закончено строительство мощной Китайгородской стены, так что восточная часть укреплений Кремля (дополнительно прикрытая Китай-городом) свою оборонительную функцию несколько утратила, и решено было запретом пренебречь. В выборе места можно найти и символический смысл — храм стоит как раз около Фроловских ворот (ныне Спасская башня) Кремля, которые смотрят на восток, и именно отсюда начался путь русского воинства на Казань.

Как известно, поход был удачным, Казанское ханство пало, следом подчинено было и Астраханское ханство. Волга превратилась в великую русскую реку — теперь от истоков до устья ее контролировали московские цари. Иван Грозный вернулся с победой и немалой добычей, а значит, пришла пора сдержать данное слово и строить храм. Здесь и начинаются загадки и легенды.

Чудо чудное

Первая загадка — сам собор, его форма. Большинство историков вынуждены констатировать, что храм Покрова на Рву не имеет прообразов и совершенно выбивается из логической цепочки развития русского церковного зодчества. Если построенные итальянцами за полвека до этого кремлевские соборы в целом сохраняли владимирскую традицию, лишь дополняя ее различными новыми элементами, то Покровский собор перечеркивал все каноны. Помимо новаторской трактовки привычных для православных храмов элементов, исследователи находят в нем черты готики, Ренессанса, персидское и даже индийское влияние. Собор построен в только входившем в моду шатровом стиле. До нас дошли лишь два более ранних подобных каменных храма — в Коломенском и Александровой слободе, но они несопоставимы по масштабу с многокупольным Покровским собором.

Вторая загадка: кто же построил этот чудо-храм? Раз зодчему доверили сооружение такого значимого объекта, очевидно, что это был признанный опытный мастер. Но тогда возникает вопрос: что он построил ранее, чем заслужил доверие царя? Даже если учесть, что имена зодчих не всегда оставались в письменных источниках, архитектора можно узнать по творческому «почерку», каким-то любимым деталям, пропорциям. Но ничего подобного исследователям обнаружить не удалось. И совершенно непонятно, куда потом пропал создатель храма, почему мы не видим других, более поздних его работ. Видимо, именно эта неопределенность стала причиной рождения легенды о том, что грозный царь приказал ослепить мастера (или мастеров), чтобы он не мог построить ничего подобного. Первым это предположил Адам Олеарий в «Описании путешествия в Московию», а потом легенда пошла гулять по миру. Хотя никаких исторических подтверждений она не имеет.

Основная причина «таинственности» вокруг Покровского собора — отсутствие современных ему письменных источников, которые или вообще не существовали, или погибли. Виной тому и регулярные пожары, и сложные отношения царя Ивана с церковью (а летописание по большей части велось в монастырях), и опричнина, и последующие неурядицы Смутного времени. Так или иначе, время не сохранило точных данных ни об истории строительства собора, ни о его создателях. Есть лишь косвенные упоминания в текстах, прямого отношения к собору не имеющих. Например, в «Сказании о перенесении чудотворного образа Николая чудотворца» (в составе третьей редакции «Жития святителя Ионы») или в тексте «Русского Летописца от начала Русской земли до восшествия на престол царя Алексея Михайловича». Памятники эти довольно поздние, написаны через много лет после строительства собора. В первом есть такая фраза: царь (Иван IV) после взятия города Казани

«вскоре поставиша церкви древяны, седмь престолов, иже быти окрест осмаго болшаго престола, церкви каменный, близ мосту Фроловских ворот надо рвом. И потом дарова ему бог дву мастеров руских, по реклу Постника и Барму, и быша премудрии и удобни таковому чюдному делу»

Идея о том, что церкви сначала были деревянными, а потом каменными, легла на душу многим исследователям, поскольку это давало возможность стилистически связать Покровский собор с традициями русского деревянного зодчества. Там действительно можно увидеть и «куст глав», и шатровую форму, и другие элементы. С другой стороны, технологический подход к возведению каменных и деревянных храмов был настолько различен, что трудно говорить о простом переносе каких-то привычных элементов деревянных храмов на каменные. Но автор явно использовал мотивы деревянного зодчества, таким образом переосмысливая традицию каменного строительства, что уже было ломкой стереотипов. К тому же из текста очевидно, что первоначально построенный храм был не частью нынешнего собора, а совершенно иным сооружением, которое было потом полностью разобрано.

Постник, Барма или заезжий гений

В том же тексте впервые встречается упоминание мастеров Постника и Бармы. Казалось бы, вопрос с авторством решен, но не всё так однозначно. У исследователей вызвало удивление, что первый из зодчих (Постник) назван именем, второй (Барма) — «по реклу», то есть прозвищем. Значение и возможное происхождение прозвища Барма специалисты толкуют по-разному. Оно может быть связано с названием части торжественного одеяния царей и высшего духовенства, спускавшегося от головного убора на плечи. Подобные бармы обычно были богато украшены, так что прозвище могло свидетельствовать о художественных способностях его обладателя. Другой вариант связан с устаревшей языковой характеристикой непонятной, невнятной речи. До наших дней сохранилось схожие слова «бормотать» или «обормот». Можно предположить, что у носителя прозвища были проблемы с дикцией или особенная манера говорить, скажем, какой-то диалект. В тексте «Русского Летописца» находим такое утверждение:

«Того же году (7068–1560) повелением царя и государя и великого князя Ивана, зачата делати церковь обетная еже обещался в взятие Казанское Троицу и Покров и семь приделов еже именуется на рву, а мастер был Барма с товарищи»

Никакого Постника уже нет, только Барма. А еще до нас дошел подлинник царского указа от 15 декабря 1555 года, направленного в Новгород дьякам Федору Еремееву и Казарину Дубровскому, в котором государь повелевал

«псковскому диаку Шершню Билибину, да старостам псковским Богдану Ковырину, да Семену Мизинову, да с ними церковному и городовому мастеру Поснику Яковлеву да каменщиком псковским Ивашку Ширяю с товарыщы, к весне, в Казани новой город Казань камен делати, выбрати двесте человек псковских каменщиков, стенщиков да ломцов, сколько будет человек пригоже»

Здесь фигурирует мастер Постник Яковлев, но нет Бармы. А если допустить чередование в упоминаниях его имени и прозвища, то речь может идти об одном человеке — Постнике Яковлеве по прозвищу Барма. Есть здесь и четкое указание на псковское происхождение мастера и его работу в Казани.

Последнее документальное свидетельство относится к 1633 году. Это запись в рукописи Судебника 1550 года, гласящая, что документ хранился у «стряпчего и слуги московские службы Дружины Тарутьева сына Посникова, по реклу Бармы». Возможно, это еще одно подтверждение того, что Постник и Барма — имя и прозвище одного человека. После работы в Москве Постник Яковлев по прозвищу Барма был командирован в Казань, где возводил крепость и соборы. Точных данных нет, но по художественному почерку специалисты склонны считать его работами Благовещенский сбор и Спасскую церковь Казанского кремля и, возможно, Успенский и Никольский храмы в Свияжске — небольшой крепости, заложенной Иваном IV в качестве форпоста для взятия Казани.

До конца XIX столетия о создателях храма не было ничего известно, что лишь подкрепляло уже упомянутую легенду об их ослеплении Иваном Грозным. Первые данные о зодчем появились лишь в 1896 году, благодаря изысканиям священника Ивана Кузнецова, обнаружившего упомянутые летописные источники в закромах Румянцевского музея. Его сведениями воспользовался известный историк и археолог И.Е. Забелин, правда, он считал, что Барма и Постник это разные люди. Без всякой критики эта версия и царила до недавнего времени, кочуя по туристическим буклетам и школьным учебникам. Сейчас большинство ученых относятся к ней скептически.

Во-первых, достоверность используемых письменных источников крайне сомнительна, а во-вторых, уж очень сильно выбивается Покровский собор из традиций новгородско-псковской архитектуры и других творений «церковного и городового мастера» Постника Яковлева. В последней посвященной собору значительной работе профессора А.Л. Баталова («Собор Покрова на Рву: история и иконография архитектуры») предпочтение отдается версии, что собор построил специально приглашенный зарубежный архитектор. Он вдохновлялся традициями русского зодчества (каменного и деревянного), переосмысливая их в духе европейского Ренессанса. Впрочем, крепких доказательств этого варианта тоже нет, так что вопрос авторства собора по сей день можно считать дискуссионным.

Изящный хаос

Считается, что по замыслу митрополита Макария Покровский собор и построенное в то же время Лобное место составляют единую библейскую композицию: храм символизировал Небесный Иерусалим, а Лобное место — Голгофу. Кстати, собор раньше иногда называли Иерусалимским, как и Фроловские ворота Кремля.

Покровский собор — это даже не один, а девять (первоначально) храмов, объединенных одной темой. Каждый из них символизирует конкретное событие казанской кампании и посвящен святому, в день почитания которого оно произошло. В день поминовения Александра Свирского и Трех Патриархов Константинопольских (12 сентября по новому стилю) была одержана победа над войском царевича Епанчи, спешившего из Крыма на помощь татарам. В день Григория, просветителя Великой Армении (13 октября по новому стилю), была взорвана Арская башня. Ну а в день Киприана и Иустины (15 октября по новому стилю) начался последний штурм Казани. Еще три придела по аналогичным причинам посвящены Николаю Великорецкому, Варлааму Хутынскому и празднику Входа Господня в Иерусалим. Центральный же престол назван в честь Покрова Богородицы, ибо в ее день — 14 октября состоялся главный штурм Казани.

Зодчий возвел все церкви (или приделы) на едином белокаменном подклете, сохранив относительную независимость каждой — первоначально они даже имели разные входы. Отсюда эта удивительная форма: возвышающийся центральный шатер с луковичной главкой, четыре купола поменьше по сторонам света и еще четыре по диагонали. Мог получиться хаос, но благодаря изумительным пропорциям вышел настоящий шедевр. Изящный, легкий, в то же время замысловатый и сложный храм несет явные черты деревянного зодчества, перекликаясь с мотивами резных церквей русского севера. Для своего времени он был огромным (65 метров) и до 1600 года (когда был надстроена колокольня Ивана Великого) оставался самым высоким зданием Москвы.

Собор сделан из восьми разных видов кирпича, что позволило богато декорировать фасады, «стояки», барабаны и даже купола. Правда, первоначально купола не имели такой витиеватой формы, она появилась при царе Федоре Иоанновиче. Храм тогда был двуцветным, красно-белым — современная яркая окраска появилась позже, в конце XVII века (по другой версии, даже в XVIII-м, при Екатерине), когда храм ремонтировали после пожара. Тогда же галереи были покрыты и застеклены, появилось парадное крыльцо, а колокольню соединили с основным зданием.

Блаженный Василий

За долгие годы собор несколько раз достраивался, поэтому у него не изначальные девять, а одиннадцать куполов. Первая «модернизация» относится к 1588 году и связана с именем известного московского блаженного по имени Василий.

В 16 лет бывший подмастерьем у сапожника юноша обрел прозрение и дал обет юродства. Он отказался от всех материальных радостей жизни — постоянно соблюдал пост, отягощал себя веригами, ходил в лохмотьях и босиком, спал на паперти. Ему приписывают множество чудес: он видел будущее, обличал воров и казнокрадов, делился скудным подаянием со страждущими, исцелял тела и души людей. Говорят, к нему прислушивался сам Иван Грозный. Известно, что после смерти Василия (в 1557 году — судя по всему, юродивому было уже за 90!) царь лично нес его гроб вместе с боярами, а отпевал юродивого сам митрополит Макарий. А потом на могиле Василия стали происходить чудеса.

В 1588 году Василий был причтен к лику святых, и тогда же его перезахоронили в Покровском соборе, для чего по приказу царя Федора Иоанновича был построен специальный придел. Это был единственный отапливаемый придел, поэтому в холодное время службы шли именно в нем. Возможно, поэтому и прижилось народное название храма — собор Василия Блаженного.

Загадки Храма Василия Блаженного: 10 фактов об одном из главных символов столицы

12 июля 1561 года (по старому стилю – 29 июня) на Красной площади был освящен Покровский собор, впоследствии ставший известным как Храм Василия Блаженного. В честь годовщины редакция портала Москва 24 решила рассказать о самых интересных фактах из истории храма, являющегося одним из главных символов столицы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полное название храма – Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. Состоит из десяти церквей с возвышающейся в центре церковью Покрова Пресвятой Богородицы. Святыня была построена по указу Ивана Грозного в честь победы над Казанским ханством и присоединения его к Московскому государству.

У Покровского собора были предшественники – отдельные деревянные церкви, которые возводили на Красной площади в ознаменование побед, одержанных во время Казанских походов Грозного. Вскоре они сменились деревянным храмом с семью приделами, а в 1555 году началось возведение каменного собора, которое было завершено в 1561-м.

Четыре из десяти церквей собора (церкви Александра Свирского, Григория Армянского, Киприана и Иустины, Трех Патриархов Константинопольских) посвящены святым, дни поминовения которых совпадали с днями самых важных боев за Казань.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

«Народное» название собора – Храм Василия Блаженного – происходит от придела, названного в честь московского святого, умершего незадолго до начала строительства и канонизированного в 1588 году. Мощи блаженного, изначально захороненные у Покровского собора, считались чудотворными. Одновременно с канонизацией святого в 1588 году по указу Федора Ивановича над его гробницей был построен храм, ставший десятым приделом Покровского собора и получивший его имя. В то время церковь была единственной отапливаемой и работала для прихожан круглый год, что лишь способствовало росту народной любви к церкви Василия Блаженного.

Концепция многопридельного собора была признана утверждать государственные притязания Московского государства на статус «Третьего Рима» и воплощать образ святого «града обетованного». Символическое же значение раскраски куполов до сих пор вызывает споры: по одной из версий, яркие цвета также отсылают к образу Небесного Иерусалима.

masterok

masterok