в стоматологической практике методом выбора рентгенологического исследования является

В стоматологической практике методом выбора рентгенологического исследования является

Рентгенологическое исследование позволяет получить точное представление о клинической ситуации и помогает выбрать правильную тактику при планировании лечения.

В пародонтологии перед рентгенологическим исследованием стоит несколько важных задач:

1. Выявить степень распространения воспалительных изменений из десны на костную ткань.

2. Определить распространенность деструктивных изменений в краевых отделах альвеолярных отростков как по протяженности зубных рядов, так и в глубину лунок.

3. Определить степень активности деструктивных костных изменений.

4. Дать исчерпывающую рентгенологическую характеристику состояния зубных рядов — расположения и состояния зубов и всех факторов, которые могут влиять на состояние пародонта: супраконтакты, нависающие пломбы, пришеечные кариозные полости.

5. Выявить клинически не манифестирующие изменения в любых разделах зубочелюстной системы.

Все известные рентгенологические методы, применяемые в стоматологии, можно расположить в порядке убывания диагностической ценности для исследования тканей пародонта следующим образом:

a) ортопантомография;

b) панорамная рентгенография;

c) компьютерная томография;

d) прицельная рентгенография.

На сегодняшний день считается, что наиболее адекватной методикой рентгенологического изучения состояния тканей пародонта является ортопантомография. Принципиальная особенность конструкции ортопантомографов обеспечивает съемку зубоальвеолярного фрагмента обеих челюстей лучами, почти перпендикулярными к нему. Поэтому, несмотря на наличие горизонтального и вертикального увеличения изображения, в каждом зубоальвеолярном фрагменте сохраняются истинные количественные соотношения межлуночковых перегородок и зубов.

В настоящее время в клинике все большее применение находят цифровые ортопантомографы, выводящие изображение со специальных матриц на экран монитора. При наличии компьютерной сети, позволяющей транслировать это изображение пользователям, такая технология дает возможность снизить дозу облучения. Вместе с тем полученные распечатки изображений имеют очень низкое качество и снижают уровень диагностической информации в несколько раз.

Диагностическую ценность в пародонтологии имеет панорамная рентгенография с прямым увеличением изображения. Аппараты «Паноримикс» (CGR), «Статус-ИКС» («Сименс») отличает наличие специальной рентгеновской трубки, имеющей очень узкое фокусное пятно и катод, который вводится в рот пациента. Рентгеновская пленка, заключенная в гибкую кассету из пластика с усиливающими экранами, располагается снаружи вокруг снимаемой зоны и во время экспозиции больной придерживает ее руками. Существуют два способа получения панорамных рентгенограмм:

1) изолированная съемка верхней челюсти, когда выход лучей направлен под углом 12° краниально, или нижней челюсти, когда лучи направлены только на нижнюю челюсть под углом 7° каудально. В обоих случаях получается изолированное изображение каждой из челюстей;

2) пучок лучей направлен вбок. В этом случае одновременно снимают соответствующие половины обоих челюстей.

В последние годы разработана отечественная модель аппарата для панорамной рентгенографии, которая оснащена модификацией аппликатора рентгеновской трубки, позволяющей одновременно снимать обе челюсти в прямой проекции на кассету, имеющую центральное отверстие, в которое пропускается аппликатор.

У панорамной рентгенографии есть ряд достоинств. Одним из них является прямое увеличение изображения. В результате с помощью этого метода некоторые детали изменений состояния костной ткани выявляются существенно лучше, чем на других рентгенограммах. Из двух видов панорамной рентгенографии (прямой и боковой) вторую отличает более равномерное увеличение изображения, отсутствие искажения в зоне моляров и возможность вывести из сферы облучения язык с его малыми слюнными железами.

Общим недостатком всех видов панорамной рентгенографии с прямым увеличением изображения является неравномерность увеличения изображения разных отделов челюстей, которая зависит от того, на каком расстоянии располагается кассета. При этом степень увеличения индивидуальна и определяется формой лица, особенно его нижней трети. Моляры искажаются по форме и положению на всех прямых панорамных рентгенограммах. Получить идентичные снимки невозможно. Даже если две рентгенограммы выполняются одному и тому же пациенту без какого-либо временного интервала, они будут отличаться друг от друга.

Существенным недостатком перечисленных выше методик рентгенологического исследования является тот факт, что они визуализируют состояние пародонта только в мезиодистальном направлении. Изменения в вестибулярных и дистальных участках лунок перекрываются твердыми тканями зубов и достоверно не обнаруживаются. Для их выявления могут быть использованы три вида рентгенографии: съемка «вприкус», в аксиальной проекции, компьютерная томография или поперечная томография.

Методы рентгенодиагностики в стоматологии

Методика и техника рентгенологического исследования зубов и челюстей имеет свои особенности.

В стоматологической практике применяют следующие методы лучевой диагностики:

• Внутриротовая контактная рентгенограмма

• Внутриротовая рентгенография вприкус

• Внеротовые рентгенограммы

• Панорамная рентгенография

• Ортопантомография

• Радиовизиография

Дополнительные методы исследования:

• Компьютерная томография

• Магнитно-резонансная томография

• Методы с введением контрастных веществ

1. Внутриротовая контактная рентгенография

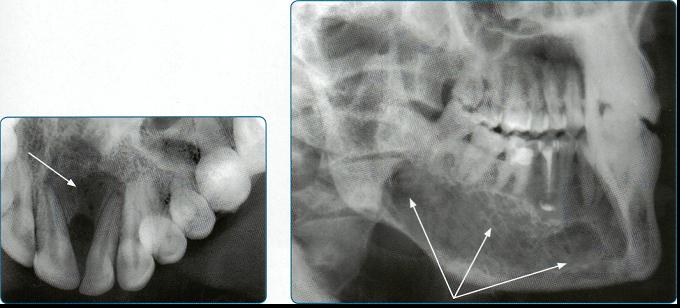

Основой рентгенологического исследования при большинстве заболеваний зубов и пародонта по-прежнему служит внутриротовая рентгенография.

Выполняется на специальном дентальном рентгеновском аппарате (хотя может быть выполнена и на обычном).

Для внутриротовой рентгенографии используют пакетированную или специально нарезанную (3×4 см) пленку, упакованную в светонепроницаемые стандартные пакеты.

На одном снимке можно получить изображение не более 2-3 зубов

2. Внутриротовая рентгенография вприкус.

Рентгенограммы вприкус выполняют в тех случаях, когда невозможно сделать внутриротовые контактные снимки (повышенный рвотный рефлекс, тризм, у детей), при необходимости исследования больших отделов альвеолярного отростка (на протяжении 4 зубов и более) и твердого неба, для оценки состояния щечной и язычной кортикальных пластинок нижней челюсти и дна полости рта.

Стандартный конверт с пленкой вводят в полость рта и удерживают сомкнутыми зубами. Рентгенограммы вприкус используют для исследования всех зубов верхней челюсти и передних нижних зубов.

Также окклюзионная рентгенография применяется и для получения изображения дна полости рта при подозрении на конкременты поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез, для получения изображения челюстей в аксиальной проекции. Она позволяет уточнять ход линии перелома в пределах зубного ряда, расположение костных осколков, состояние наружной и внутренней кортикальных пластинок при кистах и новообразованиях, выявлять реакцию надкостницы

3. Внеротовые (экстраоральные) рентгенограммы.

Внеротовые рентгенограммы дают возможность оценить состояние отделов верхней и нижней челюстей, височно-нижнечелюстных суставов, лицевых костей, не получающих отображения или видимых лишь частично на внутриротовых снимках.

Ввиду того что изображение зубов и окружающих их образований получается менее структурным, внеротовые снимки используют для их оценки лишь в тех случаях, когда выполнить внутриротовые рентгенограммы невозможно (повышенный рвотный рефлекс, тризм и т.п.).

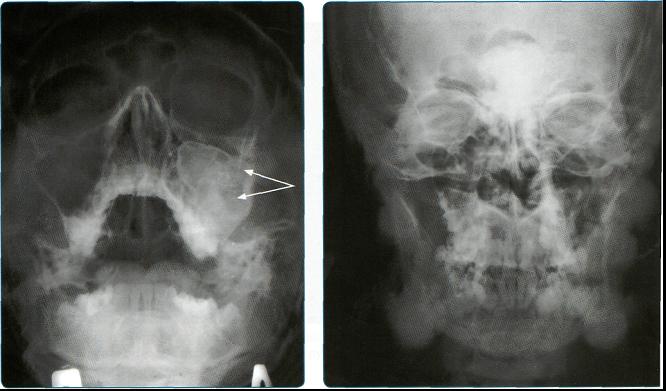

Подбородочно-носовую проекцию применяют для исследования верхней челюсти, верхнечелюстных пазух, полости носа, лобной кости, глазницы, скуловых костей и скуловых дуг.

На рентгенограммах лицевого черепа в лобно-носовой проекции видны верхняя и нижняя челюсти, на них проецируются кости основания черепа и шейные позвонки.

Рентгенографию тела и ветви нижней челюсти в боковой проекции проводят на дентальном рентгенодиагностическом аппарате.

Рентгенограмму черепа в передней аксиальной проекции выполняют для оценки стенок верхнече¬люстной пазухи, в том числе задней, полости носа, скуловых костей и дуг; на ней видна нижняя челюсть в аксиальной проекции.

4. Панорамная томография

Более трех десятилетий назад в арсенал рентгенодиагностики заболеваний зубочелюстной системы, ЛОР-органов и других отделов черепа вошла панорамная рентгенография. При этом методе исследования аппликатор рентгеновской трубки вводят в рот пациента, а кассета располагается вокруг верхней или нижней челюстной дуги. В обоих случаях пациент придерживает кассету с наружной стороны ладонями, плотно прижимая ее к мягким тканям лица.

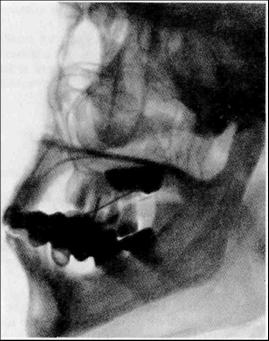

Проводится также и боковая панорамная томография, на боковом панорамном снимке одновременно отображаются зубы верхнего и нижнего ряда каждой половины челюсти.

Прямые панорамные рентгенограммы имеют преимущество перед внутриротовыми снимками по богатству деталями изображения костной ткани и твердых тканей зубов. При минимальной лучевой нагрузке они позволяют получить широкий обзор альвеолярного отростка и зубного ряда, облегчают работу рентгенолаборанта и резко сокращают время исследования. На этих снимках хорошо видны полости зуба, корневые каналы, периодонтальные щели, межальвеолярные гребни и костная структура не только альвеолярных отростков, но и тел челюстей. На панорамных рентгенограммах выявляются альвеолярная бухта и нижняя стенка верхнечелюстной пазухи, нижнечелюстной канал и основание нижнечелюстной кости.

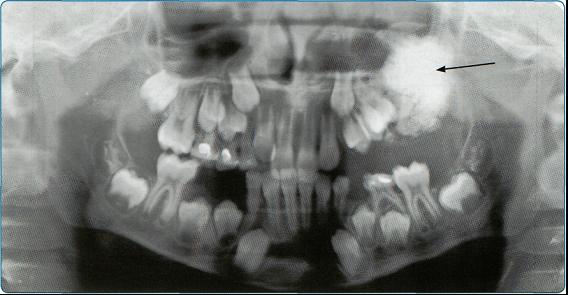

На основании панорамных снимков диагностируют кариес и его осложнения, кисты разных типов, новообразования, повреждения челюстных костей и зубов, воспалительные и системные поражения. У детей хорошо определяется состояние и положение зачатков зубов.

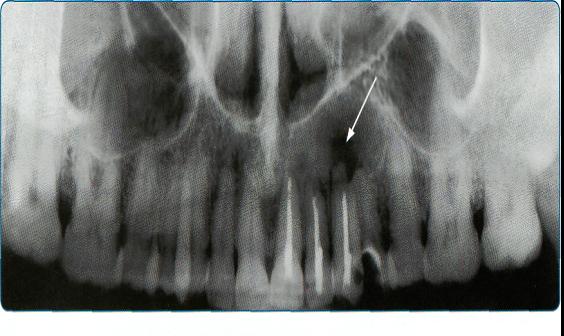

5. Ортопантомография

Панорамная зонография, или, как ее чаще называют, ортопантомография, явилась своего рода революцией в рентгенологии челюстно-лицевой области и не имеет себе равных по ряду показателей (обзор большого отдела лицевого черепа в идентичных условиях, минимальная лучевая нагрузка, малые затраты времени на исследование).

Панорамная зонография позволяет получить плоское изображение изогнутых поверхностей объемных областей, для чего используют вращение рентгеновской трубки и кассеты.

Преимуществом ортопантомографии является возможность демонстрировать межчелюстные контакты, оценивать Результаты воздействия межчелюстной нагрузки по состоянию замыкающих пластинок лунок и определять ширину периодонтальных путей.

Ортопантомограммы демонстрируют взаимоотношения зубов верхнего ряда с дном верхнечелюстных пазух и позволяют выявить в нижних отделах пазух патологические изменения одонтогенного генеза.

Особенно важно использовать ортопантомографию в детской стоматологии, где она не имеет конкурентов в связи с низкими дозами облучения и большим объемом получаемой информации. В детской практике ортопантомография помогает диагностировать переломы, опухоли, остеомиелит, кариес, периодонтиты, кисты, определять особенности прорезывания зубов и положение зачатков.

6. Радиовизиография

Радиовизиография дает изображение, регистрируемое не на рентгеновской пленке, а на специальной электронной матрице, обладающей высокой чувствительностью к рентгеновским лучам. Изображение с матрицы, по оптоволоконной системе передается в компьютер, обрабатывается в нем и выводится на экран монитора. В ходе обработки оцифрованного изображения может осуществляться увеличение его размеров, усиление контраста, изменение, если необходимо, полярности — с негатива на позитив, цветовая коррекция.

Компьютер дает возможность более детального изучения тех или иных зон, измерения необходимых параметров, в частности длины корневых каналов, денситометрии. С экрана монитора изображение может быть перенесено на бумагу — с помощью принтера, входящего в комплект оборудования. Из всех достоинств цифровой обработки рентгеновского изображения мы отметим особо такие: быстроту получения информации, возможность исключения фотопроцесса и снижение дозы ионизирующего излучения на пациента в 2-3 раза.

7. Компьютерная томография (КТ).

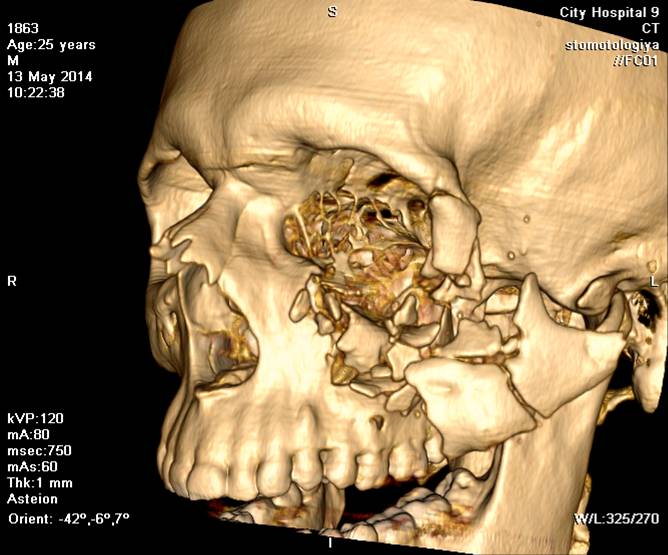

Метод позволяет получить изображение не только костных структур челюстно-лицевой области, но и мягких тканей, включая кожу, подкожную жировую клетчатку, мышцы, крупные нервы, сосуды и лимфатические узлы.

Компьютерная томография широко используется при распознавании заболеваний лицевого черепа и зубочелюстной системы: патологии височно-нижнечелюстных суставов, врожденных и приобретенных деформаций, переломов, опухолей, кист, системных заболеваний, патологии слюнных желез, болезней носо- и ротоглотки.

Метод позволяет разрешить диагностические затруднения, особенно при распространении процесса в крылонебную и подвисочную ямки, глазницу, клетки решетчатого лабиринта.

С помощью КТ хорошо распознаются внутричерепные осложнения острых синуситов (эпидуральные и субдуральные абсцессы), вовлечение в воспалительный процесс клетчатки глазницы, внутричерепные гематомы при травмах челюстно-лицевой области.

Компьютерная томография позволяет точно определить локализацию поражений, провести дифференциальную диагностику заболеваний, планирование оперативных вмешательств и лучевой терапии.

8. Контрастные методы.

Среди многочисленных способов контрастных рентгенологических исследований при челюстно-лицевой патологии наиболее часто используются артрография височно-нижнечелюстных суставов, ангиография, сиалография, дакриоцистография.

Сиалография заключается в исследовании протоков крупных слюнных желез путем заполнения их йодсодержащими препаратами. С этой целью используют водорастворимые контрастные или эмульгированные масляные препараты (дианозил, ультражидкий липойодинол, этийдол, майодил и др.). Перед введением препараты подогревают до температуры 37—40 °С, чтобы исключить холодовый спазм сосудов.

Исследование проводят с целью диагностики преимущественно воспалительных заболеваний слюнных желез и слюнокаменной болезни.

В отверстие выводного протока исследуемой слюнной железы вводят специальную канюлю, тонкий полиэтиленовый или нелатоновый катетер диаметром 0,6—0,9 мм или затупленную и несколько загнутую инъекционную иглу. После бужирования протока катетер с мандреном, введенный в него на глубину 2—3 см, плотно охватывается стенками протока. Для исследования околоушной железы вводят 2—2,5 мл, поднижнечелюстной — 1 — 1,5 мл контрастного препарата.

Рентгенографию проводят в стандартных боковых и прямых проекциях, иногда выполняют аксиальные и тангенциальные снимки.

Введение контрастных веществ в кистозные образования осуществляют путем прокола стенки кисты. После отсасывания содержимого в полость вводят подогретое контрастное вещество. Рентгенограммы выполняют в двух взаимно перпендикулярных проекциях.

Контрастирование свищевых ходов (фистулография) выполняют с целью определения их связи с патологическим процессом или инородным телом. После введения контрастного вещества под давлением в свищевой ход производят рентгенограммы в двух взаимно перпендикулярных проекциях.

Для контрастирования артериальных и венозных сосудов челюстно-лицевой области (при образованиях, гемангиомах) контрастный препарат можно вводить тремя способами. Наиболее простым из них является пункция гемангиомы с введением контрастного вещества в толщу опухоли и регистрацией изображения на отдельных снимках. Чтобы получить представление о распространенности опухоли в прямой и боковой проекциях, пункцию выполняют 2 раза. Методика обеспечивает выявление характера венозных изменений, но не всегда позволяет увидеть детали кровотока, подходящие к гемангиоме сосуды, и не пригодна для контрастирования артериальной сосудистой сети.

При кавернозных гемангиомах и артериовенозных шунтах практикуют введение контрастных препаратов в приводящий сосуд, который выделяют операционным путем.

При пульсирующих артериальных и артериовенозных образованиях производят серийную ангиографию после введения контрастных препаратов в приводящий сосуд.

Целенаправленное комплексное использование в единой схеме обследования пациентов с патологией зубочелюстной области клинических и рентгенологических данных позволяет не только сделать более точной первичную и дифференциальную диагностику, но и объективно оценить эффективность проводимого лечения. Используя цифровое изображение, можно выполнить коррекцию искажений, благодаря улучшению визуальных характеристик добиться выявления тонких дифференциально-диагностических патологических состояний, осуществить передачу изображения по электронной почте для последующих консультаций специалистами.

Перспективы дальнейшего использования рентгенокомпьютерной сети в стоматологической практике связаны с увеличением технических возможностей современной рентген-аппаратуры, оптимизацией компьютерных программ для анализа изображения, а также разработкой рациональных диагностических алгоритмов комплексного клинико-рентгенологического обследования пациентов в зависимости от нозологической формы заболевания и задач предстоящего лечения.

Рентгенологические исследования в стоматологии

Рентгенография – это наиболее востребованная методика исследований в стоматологии. Рентгеноскопия применяется гораздо реже, как правило для определения местоположения инородных тел или при серьезных и сложных травмах. Но даже в этом случае рентгеноскопия производится после или до рентгенографии.

К рентгенограммам выдвигаются определенные требования, связанные с особенностями анатомического строения челюстно-лицевой области. Поэтому рентгенограммы разделяют по месту расположения пленки на внутриротовую (когда пленка вводится в ротовую полость) и внеротовую (когда она расположена снаружи). Для того, чтобы защитить пленку при внутриротовой рентгенограмме от агрессивного воздействия слюны, ее помещают в два бумажных слоя: черный и провощенный (влагоотталкивающий). Для внеротовой рентгенограммы применяют специальные кассеты, оснащенные усиливающими экранами. Благодаря этому удается сделать лучевую нагрузку на пациента ниже, а также понизить экспозицию. Но применение экранов негативно влияет на качество рентгенограммы, поэтому их результат хуже. В свою очередь, существует два вида внутретовых рентгенограмм:

Контактные. В этом случае пленка прикладывается непосредственно к области, которую исследуют. Позволяет получить самые четкие снимки окружающих тканей и структуры зубов.

Вприкус. Пленка зажимается стиснутыми челюстями и расположена на некотором удалении от области, которую требуется исследовать. Снимок имеет качество хуже, чем при контактной внутриротовой рентгенограмме.

Виды рентгенограмм в стоматологии

Методы рентгенологического исследования, что применяются в стоматологии, условно разделяются на две группы:

Основные. К ним относятся вне- и внутриротовая рентгенограмма.

Дополнительные. Это компьютерная томография, электрорентгенография и телеренгенография.

Именно благодаря рентгенографии у врача появляется возможность точно диагностировать наличие посторонних тел, гранулем, кист или ретинированных зубов, определить опухоль или травматические повреждения. Также посредством этого метода устанавливается нарушение костных тканей, уточняется диагноз краевого или апикального парадонта, диагностируется стадия пародонтоза и пародонтита, облегчается диагностика функциональной перегрузки зубов, определяется степень и характер резорбции альвеол, тяжесть пародонта, уточняется необходимость и тип вмешательства. С помощью рентгенографии существенно облегчается выбор ортопедического аппарата.

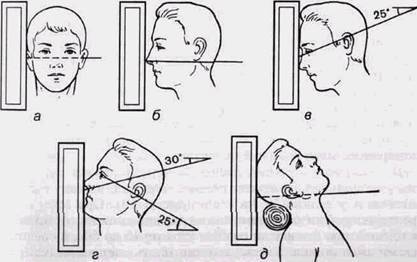

Внутриротовая контактная рентгенография

Сделать рентгеновский снимок зубов возможно на всех видах рентгеновских аппаратов. Чаще, чтобы получить такое изображение, используются специальные дентальные модели. В нашей стране производятся аппараты 5Д-1 и 5Д-2. Стоит уточнить, что получить изображение зубов и костей черепа значительно сложнее, нежели других участков. Существует вероятность наслоения костей друг на друга, так что при контактной внутриротовой рентгенографии рекомендовано ставить рентгеновскую трубку таким образом, чтобы зубы верхней и нижней челюстей находились под определенным наклоном, используя правило изометрии: луч по центру должен проходить через верхнюю часть корня зуба, перпендикулярно к биссектрисе угла, который образуется длинной осью зуба и пленкой. Если это правило не соблюдать, снимок получится искаженный.

Чтобы соблюсти правило, нужно использовать правильный наклон рентгеновского тубуса при получении изображения разных зубов. В специализированных справочниках содержится исчерпывающее описание правильных положений тубуса при съемке отдельных частей челюсти.

Внутриротовой рентгеновский снимок вприкус

Пациентам, которые страдают от сильных рвотных позывов, сделать внутриротовой снимок не представляется возможным, поэтому используется способ получения изображений вприкус. Он позволяет составить представление об альвеолярных отростках, щечной и язычной кортикальных пластинок нижней челюсти и ротового дна. Используется пленка 5×6 или 6×8 см, которую помещают в рот и закрепляют зубами. Также методика применяется, если необходимо исследовать все зубы и конкретные зоны верхней челюсти, передние зубы, передние и боковые зоны нижней челюсти.

Внеротовой (экстраоральный) рентгеновский снимок

В отдельных ситуациях есть необходимость оценить состояние разных отделов верхней и нижней челюстей, височно-нижнечелюстных суставов, лицевых костей, снимки которых нельзя сделать с помощью внутриротовой рентгенографии, так как они показывают лишь часть картинки. Внеротовая рентгенография позволяет получить менее структурные изображения, поэтому этот способ используется, только если нет возможности провести внутриротовое исследование.

Томография

Чтобы не допустить суперпозиций теней, которые делают трактование снимков более проблематичным, специалисты используют томографию. Это исследование, с помощью которого можно сделать снимок конкретного слоя области. Для проведения такой процедура применяются спецаппараты или приставки. Весь процесс исследования проходит, когда пациент находится без движения, а рентгеновская трубка и кассета с пленкой двигаются противоположными путями. Томография позволяет сделать снимок конкретного слоя кости на необходимой глубине. С ее помощью можно изучать патологические процессы в височно-челюстного сочленении, углах нижней челюсти.

Такие снимки могут использоваться как дополнительная технология для диагностики, способ подтвердить, или опровергнуть наличие аномального процесса в верхней челюсти и височно-нижнечелюстном суставе. Томография позволяет оценить взаимосвязь между патологией и пазухой верхней челюсти, дном полости носа, крыловидно-небной и подвисочной ямками, изучить стенки верхнечелюстной пазухи, клетки решетчатого лабиринта, в деталях представить развитие и структуру патологического новообразования.

Панорамные аппараты нового поколения оснащены специальным программным обеспечением, позволяют сделать обычные ортопантомограммы, зонограммы височно-нижнечелюстных суставов, пазух верхней челюсти, средней трети лица, атлантоокципитального сочленения, орбит с ходами для зрительных нервов, лицевого черепа в боковой проекции.

При панорамной рентгенографии анод остро фокусной трубки (диаметр фокусного пятна 0,1 мм) вводится в ротовую полость пациента, а пленка в полиэтиленовой кассете (12×25 см) размещается снаружи. Пациент находится в кресле, среднесагиттальная плоскость находится перпендикулярна полу, а окклюзионная параллельно. Трубка вводится в ротовую полость по средней линии лица до 2 маляров (около 5-6 см). Пациент сам удерживает пленку у верхней и нижней челюсти. Именно такая поза и способ рентгенографии позволяют сделать снимок. Способ помогает составить представление о состоянии всех зубов через панорамный снимок. В сравнение со стандартными исследованиями, пациент облучается в 25 раз меньше.

Электрорентгенография

Телерентгенологические изображения

Компьютерная томография

Метод основывается на реконструкции рентгеновского снимка: излучения проходит через тело пациента и улавливается сверхчувствительными детекторами, сигналы с которого передаются в компьютер. Последний в свою очередь обрабатывает полученные данные с помощью специального программного обеспечения. Компьютер пространственно выявляет локализацию участков, которые по-разному поглощают рентгеновское излучение. В итоге на мониторе воспроизводится синтетическое изображение изучаемого участка. Снимок представляет собой сочетание рентгенограммы и томограммы. Толщина среза варьируется в пределах от 2 до 8 мм.

КТ значительно расширила возможности диагностировать степень повреждений во время травм, оценивать уровень распространения воспалительных и онкологических процессов, главным образом в верхней челюсти. На снимке, сделанном с использованием КТ, можно увидеть хрящевой диск височно-нижнечелюстного сустава, особенно если он смещен вперед, чего нельзя сделать при рентгенографии.

Рентгенография с использованием контрастных веществ

Если сиалография проводится с целью изучения протоков крупных слюнных желез, они заполняются препаратами, содержащими йод. Такой способ уточнения диагноза чаще используется для подтверждения или опровержения наличия воспалительных процессов в слюнных железах и слюнокаменной болезни. Ангиография предполагает контрастное рентгенологическое исследование сосудистой системы артерий (артериография) и вен (венография).