виды обучения и параметры их различия традиционное обучение и его сущность

Подготовка к экзамену по педагогике

Вопросы к экзамену по педагогике

Облако

WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.

Обмен ссылками

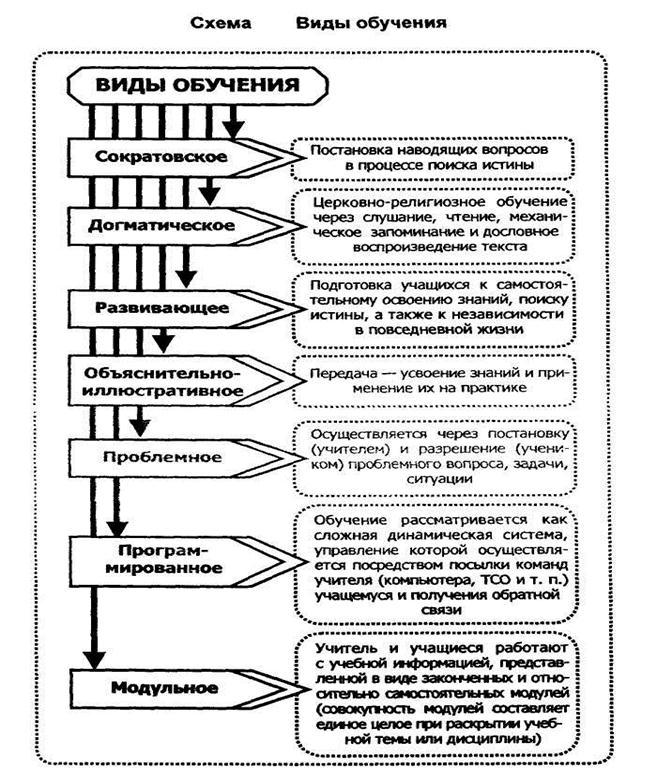

35. Виды обучения и их краткая характеристика.

Вид обучения – это общий способ организации учебно-воспитательного процесса.

Самым первым видом обучения была беседа. Ее впервые применил Сократ, поэтому её часто называют «сократическая беседа». Сущность данного вида обучения состоит в нахождении истины учениками путем постановки перед нами наводящих вопросов.

Догматическое обучение – коллективное обучение, в основу которого положено библейское писание. Главный вид деятельности учащихся – слушанье и механическое заучивание, дословное воспроизведение текста. Распространено было в средние века.

Объяснительно-иллюстративное обучение: объяснение в сочетании с наглядностью – его главные методы – слушанье и запоминание – ведущие виды деятельности учеников, точное воспроизведение изученного – главное требование и основной критерий эффективности. Такое обучение также называют традиционным.

Проблемное обучение – его отличает организация обучения путём самостоятельного добывания знаний учениками в процессе решения учебных проблем. Важным элементом проблемного обучения является создание проблемной ситуации – мыслительного затруднения, которое переживают ученики, которое характеризуется интеллектуальной напряженностью и потребностью в решении возникшего противоречия. Проблемное обучение реализуется с помощью изложения сути проблемы, частично поискового (эвристического), поискового и исследовательского методов. Существует 4 уровня проблемности обучения:

I) учитель сам ставит проблему (задачу) и сам её решает при активном слушанье и обсуждении учениками (проблемное изложение материала).

II) учитель ставит проблему, а ученики самостоятельно или под его руководством решают ее (частично-поисковый метод).

III) ученик ставит проблему, учитель помогает ему её решить.

IV) ученик сам ставит проблему и сам её решает.

Программированное обучение – (от термина «программа», что обозначает систему последовательных действий (операций), выполнение которых ведет к заранее запланированному результату). Основная цель ПО – улучшение управления учебным процессом. Особенности ПО заключаются в следующем:

1) учебный материал разделяется на отдельные порции (дозы);

2) учебный процесс состоит из последовательных шагов, содержащих порцию знаний и мыслительных действий по их усвоению;

3) каждый шаг завершается контролем;

4) при правильном выполнении контрольных заданий ученик получает новую порцию материала и делает следующий шаг в обучении;

5) при неправильном ответе ученик получает помощь и дополнительные разъяснения;

6) каждый ученик работает самостоятельно и овладевает учебным материалом в посильном для него темпе;

7) результаты выполнения всех контрольных заданий фиксируются и становятся известными как самим ученикам (внутренняя обратная связь), так и педагогу (внешняя обратная связь);

8) учитель выступает организатором обучения и консультантом при затруднениях, осуществляет индивидуальный подход;

9) в учебном процесс широко применяются специфические средства ПО (программированные учебные пособия, тренажеры, контролирующие устройства и т.д.).

ПО может быть реализовано машинным и безмашинным способом.

Модульное (блочное) обучение – в основном используется в системе ВУЗовского обучения. С 90-х годов XX ст. Суть его заключается в том, что изучение материала осуществляется большими блоками, а не дробится на мелкие части, как это делается при традиционном обучении.

Модуль (учебный) – часть содержания образовательной дисциплины, которую должен усвоить обучающийся. По своему содержанию модуль включает: цели и задачи обучения, основные научные понятия, которые должны быть усвоены обучающимися, перечень приобретаемых при этом умений и навыков, последовательность изучения материала, форма отчетности и критерии оценки.

Характерной особенностью модульного обучения является рейтинговая система оценки успешности обучения. На ее основании по каждому модулю оценивается практически всё: посещение студентами учебных занятий, выполнение заданий, начальный, промежуточный и итоговый контроль и т.д. Курсовые, дипломные работы, СУРС также представляют собой самостоятельные модули, которые подвергаются рейтинговой оценке.

Развивающее обучение – учебный процесс, в котором наряду с передачей конкретных знаний существенное значение уделяется процессу интеллектуального развития учащихся. Развивающее обучение – это вид обучения, направленный на формирование знаний в виде хорошо организованной системы, на выработку у учащихся когнитивных (познавательных) умений и навыков в рамках этой системы. Особенности развивающего обучения:

1) центральной фигурой, от которой зависит успех, является не учитель, а ученик;

2) функция учителя заключается не в передаче знаний, а в организации учебной деятельности учащихся и развитии их мышления;

3) вся учебная деятельность представляет собой решение когнитивных (познавательных) задач, поэтому основным средством обучения является постановка задач учителем и организация их решения;

4) педагогический процесс в рамках развивающего обучения носит характер парного диалога – учителя с учеником, в процессе которого ученик развивается совместно с учителем.

Основными психологическими принципами развивающего обучения являются:

1) проблемность обучения;

2) оптимальное развитие различных видов мыслительной деятельности;

3) индивидуализация и дифференциация обучения;

4) специальное формирование как алгоритмических так и эвристических приёмов умственной деятельности.

Виды, методы обучения и особенности традиционного обучения

Учение складывается из определенных действий, зависящих от того, какую функцию выполняет обучаемый в педагогической ситуации. Это могут быть следующие функции: 1) пассивного восприятия и освоения преподносимой извне информации; 2) активного самостоятельного поиска и использования информации; 3) организуемого извне направленного поиска и использования информации. В первом случае студента рассматривают как объект формирующих воздействий педагога. Тогда в основе научения лежит преподавание ему готовой информации, готовых знаний и умений на основе таких методов, как сообщение, разъяснение, показ («объяснительно-иллюстративный метод) и требования к определенным учебным действиям студента. Учение складывается из таких действий, как подражание, дословное или смысловое восприятие и повторение, репродуктивное воспроизведение, тренировка и упражнение по готовым образцам и правилам.

Во втором случае студент рассматривается как субъект, формирующийся под воздействием собственных интересов и целей. Это вид естественного самонаучения, когда учение складывается из таких действий студента, как выбор вопросов и задач, поиск информации, осмысление, творческая деятельность, отвечающая его потребностям и интересам.

В третьем случае педагог организует внешние источники поведения (требования, ожидания, возможности) так, что они формируют необходимые интересы студента, а уже на основе этих интересов студент осуществляет активный отбор и использование необходимой информации. Здесь обучение выступает как руководство направляемой познавательной активностью студента на основе педагогических методов: постановка проблем и задач, обсуждение и дискуссия, совместное планирование. Учение складывается из таких действий студента, как решение поставленных задач и оценка результатов, пробы и ошибки, экспериментирование, выбор и применение понятий.

Под методами обученияпонимают последовательное чередование способов взаимодействия учителя и учащихся, направленное на достижение определенной цели посредством проработки учебного материала. «Метод» (по-гречески — «путь к чему-либо») — способ достижения цели, способ приобретения знаний.

Форма обучения— это организованное взаимодействие преподавателя и учащихся в ходе получения ими знаний. Выделяют формы обучения (фронтальная, индивидуальная, групповая, классно-урочная, вечерняя, очная, заочная), а также такие формы, как урок, экскурсия, семинар, лекция, практическое занятие, производственная практика, экзамены, зачеты, консультации и т. д. Главное, что отличает метод от формы, это то, что в методе задан способ приобретения знаний и степень участия самого ученика.

В педагогической литературе нет единого мнения относительно роли и определения понятия «метод обучения». Так, Ю. К. Бабанский считает, что «методом обучения называют способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направленной на решение задач образования».

Т. А. Ильина понимает под методом обучения «способ организации познавательной деятельности учащихся».

В истории дидактики сложились различные классификации методов обучения.

Распространенная классификация методов построена на основе выделения источников передачи содержания. Это словесные, практические и наглядные методы:

| СЛОВЕСНЫЕ МЕТОДЫ | Рассказ, беседа, инструктаж и др. |

| ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ | Упражнение, тренировка, самоуправление и др. |

| НАГЛЯДНЫЕ МЕТОДЫ | Иллюстрирование, показ, предъявление материала |

Другая классификация методов воспитания построена на основе учета структуры личности — методы формирования сознания, поведения и чувств:

| МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ | Рассказ, беседа, инструктаж, показ, иллюстрирование и др. |

| МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ | Упражнение, тренировка, самоуправление |

| МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧУВСТВ (стимулирования) | Одобрение, похвала, порицание, контроль и др. |

Ю. К. Бабанский все многообразие методов обучения подразделил на три большие группы:

а) методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности;

б) методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности;

в) методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. Классификация М. А. Данилова, Б. П. Есипова исходит

из того, что, если методы обучения выступают как способы организации упорядоченной учебной деятельности учащихся по достижению дидактических целей и решению познавательных задач, то их можно разделить на следующие группы:

а) методы приобретения новых знаний;

б) методы формирования умений и навыков по применению знаний на практике;

в) методы проверки и оценки знаний, умений и навыков. В. Ф. Харламов методы обучения подразделяет на пять

а) методы устного изложения знаний педагогом и активизации познавательной деятельности учащихся — рассказ, объяснение, лекция, беседа, метод иллюстрации и показа при устном изложении материала;

б) методы закрепления изучаемого материала — беседа, работа с учебником;

в) методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового материала — работа с учебником, лабораторные работы;

г) методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и навыков — упражнения, лабораторные занятия;

д) методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся — наблюдение за работой учащихся, устный опрос, контрольные работы, программированный контроль, проверка домашних заданий и пр.

Выделяют также монологические (информационно-сообщающие) методы обучения, например: рассказ, лекция, объяснение, и диалогические методы изложения учебного материала (беседа, проблемное изложение, диспут).

Остановимся еще на одной классификации методов по характеру (степени самостоятельности и творчества) деятельности обучаемых. Эту весьма продуктивную классификацию еще в 1965 г. предложили И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин. Они справедливо отметили, что многие прежние подходы к методам обучения основывались на различии их внешних структур или источников. Поскольку же успех обучения в решающей степени зависит от направленности и внутренней активности обучаемых, от характера их деятельности, то именно характер деятельности, степень самостоятельности и творчества и должны служить важным критерием выбора метода. И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин предложили выделить пять методов обучения, причем в каждом из последующих степень активности и самостоятельности в деятельности обучаемых нарастает.

1. Объяснительно-иллюстративныйметод обучения (преподаватель объясняет, наглядно иллюстрирует учебный материал) — осуществляется как лекция, рассказ, беседа, демонстрация опытов, трудовых операций, экскурсия и т. п. Деятельность ученика направлена на получение информации и узнавание, в результате формируются « знания- знакомства » ).

2. Репродуктивный метод(преподаватель составляет задание для учащихся на воспроизведение ими знаний, способов деятельности, решение задач, воспроизводство опытов и, таким образом, ученик сам активно воспроизводит учебный материал: отвечает на вопросы, решает задачи и т.д.; в результате формируются «знания-копии».

3. Метод проблемного изложения.Используя самые различные источники и средства, педагог, прежде чем излагать материал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, показывает способ решения поставленной задачи. Студенты как бы становятся свидетелями и соучастниками научного поиска. И в прошлом, и в настоящем такой подход широко используется.

4. Частично-поисковый, илиэвристический, метод. Заключается в организации активного поиска решения выдвинутых в обучении (или самостоятельно сформулированных) познавательных задач либо под руководством педагога, либо на основе эвристических программ и указаний. Процесс мышления приобретает продуктивный характер, но при этом поэтапно направляется и контролируется педагогом или самими учащимися на основе работы над программами (в том числе и компьютерными) и учебными пособиями. Такой метод, одной из разновидностей которого является эвристическая беседа — проверенный способ активизации мышления, возбуждения интереса к познанию на семинарах и коллоквиумах. 5. Исследовательский метод.После анализа материала, постановки проблем и задач и краткого устного или письменного инструктажа обучаемые самостоятельно изучают литературу, источники, ведут наблюдения и измерения и выполняют другие действия поискового характера. Инициатива, самостоятельность, творческий поиск проявляются в исследовательской деятельности наиболее полно. Методы учебной работы непосредственно перерастают в методы научного исследования. В процессе обучения метод выступает как упорядоченный способ взаимосвязанной деятельности педагога и учащихся по достижению определенных учебно-воспитательных целей, как способ организации учебно-познавательной деятельности учащихся.

Объяснительно-иллюстративный и репродуктивный — методы традиционного обучения, основная сущность которого сводится к процессу передачи готовых известных знаний учащимся.

Недостатки традиционного обучениямногочисленны, например: 1) усредненный общий темп изучения материала; 2) единый усредненный объем знаний, усваиваемых учащимися; 3) большой удельный вес знаний, получаемых учениками в готовом виде через учителя без опоры на самостоятельную работу по приобретению этих знаний, в результате ученики «разучиваются думать»; 4) почти полное незнание учителем, усваиваются ли учащимися сообщаемые знания; 5) преобладание словесных методов изложения материала, создающих объективные предпосылки рассеивания внимания; 6) затрудненность самостоятельной работы учеников сучебником из-за недостаточной расчлененности учебного материала; 7) преобладание нагрузки на память учащихся, т. к. надо по памяти воспроизводить учебный материал; у кого лучше память, тот успешнее воспроизводит. Но в будущей профессиональной деятельности эти методы заучивания и точного воспроизведения информации по памяти не требуются, не применяются, и, с другой стороны, ученик не подготовлен к тем формам работы, которые встретятся в профессиональной практике (умение находить нужную информацию для определения производственного решения, умение находить самостоятельное творческое решение в сложных ситуациях). Таким образом, при традиционном обучении наблюдается разрыв между теми требованиями, которые предъявляются к человеку в процессе обучения, и теми, которые предъявляются в реальной профессиональной деятельности.

Основные виды обучения

Каждая дидактическая система вызывает к жизни определенный вид (тип) обучения со своими особенностями и соответствующей технологией.

Вид (тип) обучения— это общий способ организации учебно-воспитательного процесса.

Вид обучения определяется на основе анализа главных его структурных компонентов:

1) характера деятельности учителя;

2) особенностей обучения учеников;

3) специфики применения знаний на практике и др.

По этому общему критерию выделяется несколько видов обучения: догматическое, объяснительно-иллюстративное, проблемное, программированное, модульное, развивающее и др. В одно и то же время существуют и практически применяются несколько различных видов обучения. Педагоги не отказываются от всего полезного, что было достигнуто на предыдущих ступенях развития теории и практики обучения, переносят лучшее из старых систем в новые.

Самым первым видом обучениябыла беседа. Ее применял Сократ. Его ученики находили истину путем ответов на наводящие вопросы — «сократическая беседа». Учитель (он же философ) самой постановкой вопросов вызывал любопытство, познавательный интерес ученика и сам устно рассуждал.

Догматическое обучение?— форма коллективной организации обучения. Это было обучение, в основе которого положено библейское писание. Главный вид деятельности учащихся — слушание и механическое заучивание. Распространено было в средние века.

Объяснительно-иллюстративное обучение (О-И).Его сущность хорошо передается названием. Объяснение в сочетании с наглядностью — главные методы такого обучения, слушание и запоминание — ведущие виды деятельности учеников, а безошибочное воспроизведение изученного — главное требование и основной критерий эффективности. Такое обучение называют еще традиционным, но не только с целью отличить его от более современных видов, но и для того, чтобы подчеркнуть длительную историю его существования в различных модификациях. Это давно известный вид обучения, не утративший значения и в современной школе благодаря тому, что в него органически вписываются новые способы изложения знаний и новые виды наглядности. Объяснительно-иллюстративное обучение имеет ряд важных преимуществ. Оно экономит время, сберегает силы учителей и учеников, облегчает последним понимание сложных знаний, обеспечивает эффективное управление процессом. Но наряду с этими преимуществами ему свойственны и крупные недостатки — преподнесение «готовых» знаний освобождает учеников от необходимости самостоятельно и продуктивно мыслить при их освоении и т. д.

Проблемное обучение (ПбО).Его отличает организация обучения путем самостоятельного добывания знаний учениками в процессе собственного решения ими учебных проблем. При этом существенно возрастают показатели творческого мышления и познавательной активности учеников. Технология проблемного обучения включает выполнение ряда обязательных этапов. Важным этапом ПбО является создание проблемной ситуации. Это ощущение мыслительного затруднения, которое переживают ученики. Проблемная ситуация характеризуется интеллектуальной напряженностью и потребностью в решении возникшего противоречия. Нужно добыть новые знания, чтобы разрешить противоречие. Учебная проблема, которая вводится в проблемной ситуации, должна быть достаточно трудной, но посильной для учеников.

Проблемное обучение реализуется с помощью изложения сути проблемы, частично-поискового (эвристического), поискового и исследовательского методов. В начальной школе чаще используются элементы ПбО, которые вплетаются в уроки в виде проблемных вопросов и изложения сути проблемы.

Преимущества ИбО хорошо известны: самостоятельное добывание знаний путем собственной творческой деятельности, высокий интерес к учебному труду, развитие продуктивного мышления, прочные и действенные результаты обучения. К недостаткам следует отнести слабую управляемость познавательной деятельностью учеников, большие затраты времени на достижение запроектированных целей.

Программированное обучение (ПО).Название происходит от термина «программа», что обозначает систему последовательных действий (операций), выполнение которых ведет к заранее запланированному результату. Основная цель ПО — улучшение управления учебным процессом.

Особенности программированного обучения заключаются в следующем:

— учебный материал разделяется на отдельные порции (дозы);

— учебный процесс состоит из последовательных шагов, содержащих порцию знаний и мыслительных действий по их усвоению;

— каждый шаг завершается контролем (вопросом, заданием и т. д.);

— при правильном выполнении контрольных заданий ученик получает новую порцию материала и делает следующий шаг в обучении;

— при неправильном ответе ученик получает помощь и дополнительные разъяснения;

— каждый ученик работает самостоятельно и овладевает учебным материалом в посильном для него темпе;

— результаты выполнения всех контрольных заданий фиксируются, они становятся известными как самим ученикам (внутренняя обратная связь), так и педагогу (внешняя обратная связь);

— педагог выступает организатором обучения и помощником (консультантом) при затруднениях, осуществляет индивидуальный подход;

— в учебном процессе широкое применение находят специфические средства ПО (программированные учебные пособия, тренажеры, контролирующие устройства, обучающие машины).

Программированное обучение может быть реализовано машинным и без машинным способами.

Учителя начальной школы чаще используют элементы программированного обучения в виде специально составленных карточек-заданий, где с помощью алгоритма расписана система действий ученика. Используются и программированные карточки-трафареты для проверки выполнения заданий.

Модульное обучениестало использоваться в некоторых вузах в конце 80-х — начале 90-х годов XX в. Суть модульного обучения заключается в том, что изучение материала необходимо осуществлять большими блоками, а не дробить его на мелкие части, как это делается в школе.

Модуль — это часть содержания образовательной дисциплины, которую должен усвоить обучающийся. Характерной особенностью модульного обучения является рейтинговая система оценки успешности обучения.

По своему содержанию модуль — это логически завершенный блок учебной дисциплины. Он содержит в себе цель и задачи обучения, основные научные понятия, которые должны усвоить обучающиеся, перечень приобретаемых при этом умений и навыков, последовательность изучения материала, форму отчетности и критерии оценки. На основании рейтинговой системы по каждому модулю оценивается практически все: посещение студентами занятий, выполнение заданий, начальный, промежуточный и итоговый уровень подготовки. Курсовые работы и проекты, дипломные работы представляют собой самостоятельные модули, по которым разрабатываются аналогичные задания и критерии их рейтинговой оценки.

Развивающее обучение— учебный процесс, в котором наряду с передачей конкретных знаний уделяется должное внимание процессу интеллектуального развития человека; он направлен на формирование знаний в виде хорошо организованной системы, на отработку когнитивных структур и операций в рамках этой системы. В развивающем обучении центральной фигурой, от которой зависит успех, является не учитель, а ученик. И функция учителя заключается не в передаче знаний, а в организации учебной деятельности детей, в развитии их мышления. Всякая деятельность — это решение задач. Поэтому основным средством, которым располагает учитель, является постановка задач и организация их решения. Педагогический процесс в условиях развивающего обучения всегда носит характер парного диалога — учителя с учеником. Это обучение, в процессе которого ученик развивается совместно с учителем. Развитие мышления обеспечивается целенаправленно организуемой деятельностью, когда в центре внимания учителя оказывается проблема не столько получения знаний, сколько процесс включенности ученического интеллекта в решение учебной задачи. В трудах Л.С. Выготского неоднократно подчеркивается мысль о том, что любое обучение должно осознаваться обучающимися людьми. Упор должен делаться на обеспечение перехода от неосознаваемой деятельности к осознаваемой.

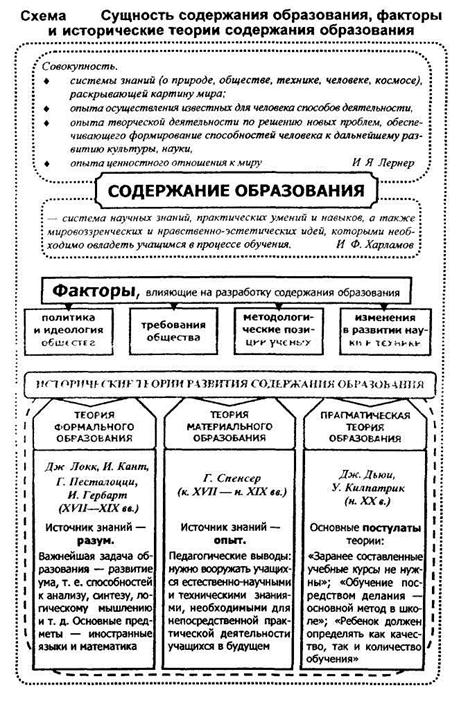

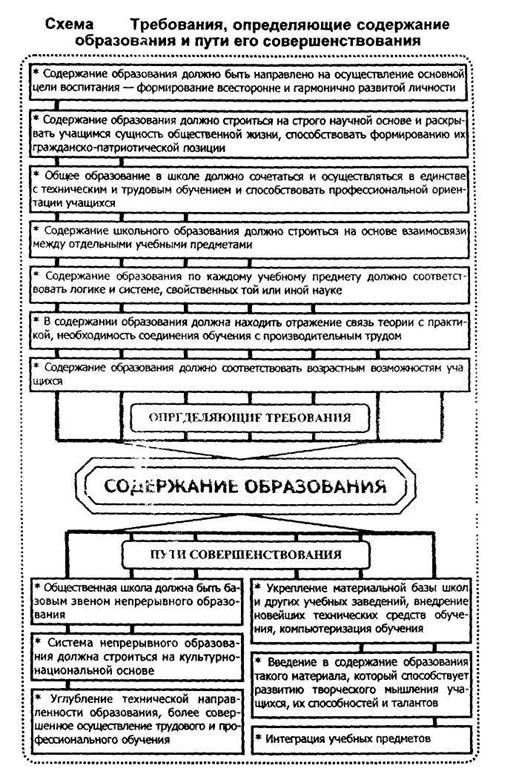

Понятие «содержание образования».

Одним из основных средств развития личности и формирования ее базовой культуры выступает содержание образования.

Для успешного обучения и развития личности необходимо уяснить, чему надо учить школьников, чем они должны овладеть, чтобы получить современное образование. Без научно обоснованного содержания образования трудно рассчитывать на успешное осуществление основной цели современного воспитания— всестороннего и гармонического развития учащихся, ибо в самом этом содержании и его направленности заложены основы формирования растущей личности.

Под содержанием образованияследует понимать ту систему научных знаний, практических умений и навыков, а также мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, которыми необходимо овладеть учащимся в процессе обучения (И. Ф.Харламов).

Содержание понятия «образование» на основе анализа человеческой культуры (И.Я. Лернер) можно понимать как совокупность следующих компонентов:

— системы знаний (о природе, обществе, технике, человеке, космосе), раскрывающих картину мира (усвоенная информация помогает человеку сориентироваться в окружающем мире);

— опыта осуществления известных для человека способов деятельности (усвоенные способы деятельности, умения обеспечивают воспроизведение человеком окружающего мира);

— опыта творческой деятельности по решению новых проблем, обеспечивающей развитие способности человека к дальнейшему освоению культуры, науки и человеческого общества. (Опыт творческой деятельности предполагает перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию, самостоятельное видение проблемы, видение альтернативы ее решения. Энциклопедическая образованность человека вовсе не гарантирует творческого потенциала);

— опыта ценностного отношения к миру (определяет направленность действий обучающегося в образовательном процессе в соответствии с его потребностями и мотивами).

Все компоненты содержания образования взаимосвязаны: умения без знаний невозможны, творческая деятельность осуществляется на основе определенных знаний и умений, воспитанность предполагает знание о действительности, к которой устанавливается то или иное отношение, которая вызывает те или иные эмоции, предусматривает поведенческие навыки и умения.

При личностно ориентированном подходе к определению сущности содержания образования абсолютной ценностью являются не отчужденные от личности знания, а сам человек.

Содержание образования имеет исторический характер, поскольку оно определяется целями и задачами образования на том или ином этапе развития общества.

Разработка содержания образования основывается на государственном стандарте образования. Стандарт отражает общественный идеал (общественный заказ) образования вместе с реальными возможностями системы образования.

9.5. Документы, определяющие содержание обучения: образовательный стандарт, учебные планы, учебные программы

Формы педагогического проектирования– это документы, в которых описывается с различной степенью точности создание и действие педагогических систем, педагогических процессов или педагогических ситуаций.

Концепция– одна из форм педагогического проектирования, в которой излагается основная точка зрения, ведущий замысел, теоретические исходные принципы построения педагогических систем или процессов.

Перечень учебных специальностей– представляет собой совокупность сведений об учебных специальностях, обучение по которым осуществляется в профессиональных учебных заведениях. Перечень может содержать данные о специализации, квалификации, уровнях квалификаций, сроках обучения, образовательном цензе поступающих на учебу, половозрастных ограничениях и др.

Квалификационная характеристикасодержит совокупность требований в отношении всех слагаемых образования; перечень профессионально важных качеств, формирование которых является предпочтительным, а также сведения, характеризующие особенности профессиональной деятельности будущего работника.

Государственные образовательные стандарты— это документация, служащая основой объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников независимо от форм получения образования. В стандартах закрепляются цели, задачи и содержание образования, что дает возможность диагностировать его результаты, сохранять единое образовательное пространство.

Государственный стандарт определяет:

— минимум содержания основных образовательных программ;

— максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;

— требования к уровню подготовки выпускников.

На основе государственных стандартов разрабатываются учебные планы образовательных учреждений всех типов.

Модель учебного планаявляется одной из форм представления учебного плана, определяющей инвариантные ивариативные компоненты содержания обучения для той или иной ступени профессионального образования и устанавливающей определенные соотношения между ними.

Типовой учебный планопределяет структуру содержания обучения по конкретной учебной специальности. Включает полный перечень учебных предметов, объем учебного времени для их изучения и резерв времени; рекомендуемое распределение учебных предметов по учебным периодам; число и перечень экзаменов, обязательных контрольных работ; сводные данные по бюджету учебного времени; перечень предметов обязательного выбора и факультативных курсов и др.

Рабочий учебный планразрабатывается на основе типового учебного плана, учитывает в полном объеме специфику процесса профессионального обучения в конкретном учебном заведении. При разработке рабочего учебного плана составляется полный график учебного процесса, осуществляется окончательное распределение резерва учебного времени, определяются предметы обязательного выбора и факультативные.

Тематический планявляется частью учебной программы, включает полный перечень тем учебного предмета и объем времени на их изучение.

Учебная программаопределяет содержание обучения по тому или иному учебному предмету, порядок изучения учебного материала (используют типовые и рабочие учебные программы).

Тематический план по предмету (перспективно-тематический план, календарный план)составляется преподавателем конкретного учебного предмета. Включает перечень тем учебной программы, перечень тем конкретных учебных занятий, количество учебного времени, отводимого на эти темы, межпредметные и внутрипредметные связи, методическое обеспечение и другие сведения рекомендательного характера.

Тематический план производственного обучения по профессииразрабатывается мастером производственного обучения в соответствии с рабочим учебным планом и учебной программой с целью рационального распределения учебного материала по урокам. Период, на который разрабатывается тематический план производственного обучения, и его структура определяются учебным заведением.

План урокавключает определение конкретных целей (задач) урока, его структуру, перечень основных действий педагога и учащихся по освоению содержания учебного материала.

Учебная программа— нормативный документ, который составляется на основе учебного плана и определяет содержание образования по каждому учебному предмету и объем времени, выделяемый как на изучение предмета в целом, так и на каждый его раздел или тему. Программу утверждает Министерство образования.

В ее структуре, как правило, выделяют следующие разделы:

— Пояснительная записка — в ней формулируются цель и задачи обучения учащихся данному предмету, его особенности, принципы построения курса, предмета.

— Содержание образования в виде списка вопросов — по разделам и темам вводятся важнейшие понятия, принципы, законы наук, входящие в учебный предмет, основные факты и выводы, которые должен усвоить школьник.

— Межпредметные и внутрипредметные связи в их логической последовательности и взаимообусловленности.

— Кроме теоретического материала, в программе устанавливается минимум практических и лабораторных работ, экскурсий, контрольных работ.

— Требования к ЗУНам учащихся. В ряде программ предлагаютсяи критерии отметок: какие знания, умения и навыки заслуживают соответствующих баллов.

— Список литературы и др.

Видыучебных программ:

— Типовые учебные программы, определяющие базовые знания, умения, навыки, систему ведущих мировоззренческих идей, общие рекомендации методического характера.

— Рабочие учебные программы, которые формируются на базе типовых программ и отражают специфику обучения в данном образовательном учреждении в конкретной социально-педагогической ситуации.

— Личностно-индивидуальные авторские программы, разрабатываемые или реализуемые высококвалифицированными творчески работающими учителями.

Традиционно существует два принципа (способа) построения программ:

а) линейный — логическое построение материала в беспрерывной последовательности, без возвращения к учебному материалу на следующих этапах обучения;

б) концентрический — повторение учебного материала на следующей ступени в усложненном варианте. На новом витке содержание расширяется и углубляется.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет