вифлеемский храм крымская война

Крымская война- и Иерусалим

Что повод поважней причины-

не допускал марксизм тупой:

в войну, сгубившей миллионы-

не рынки сбыта- честь короны-

причиной Первой Мировой!

Нелепый сasus belli Крымской войны

01.03.2016

В школе нам рассказывали, что Крымская война, показавшая «гнилость и бессилие крепостной России», началась из-за непомерных амбиций Российской империи на международной арене. О формальном поводе к объявлению той войны (лат. casus belli – «повод к войне») не упоминалось вообще, хотя в те времена в России были им оскоблены куда как больше, чем сбитым Турцией в прошлом году самолёте.

Конечно, повод к войне, это не главная её причина. Но повод – это тоже причина, а Крымскую войну Россия начала из-за бытовой драки в далёком Вифлееме, воровства серебряной звезды у католиков, и коммунального спора о ключах от двери, которая не запирается.

Нелепый сasus belli Крымской войны Casus_belli- Crimean_War-01

Кусочек евангельской истории – место рождения Христа

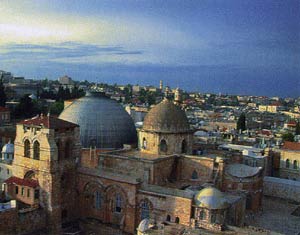

Кто бывал на Святой земле, конечно не мог пропустить Храм Рождества Христова на западном берегу Вифлеема, построенный над местом величайшей христианской святыни – пещеры, в которой родился Иисус. Вифлеемский храм поделён на части, которые контролируют различные христианские конфессии: представители католической, грекоправославной, армянской и других христианских церквей. Но большей частью Храма Рождества Христова издавна владели католики-францисканцы, в том числе гротом, где родился Господь.

В 12-м веке крестоносцами на месте рождения Христа была установлена серебряная звезда с латинской надписью «Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос».

Нелепый сasus belli Крымской войны Casus_belli- Crimean_War-02

Серебряная Вифлеемская звезда на месте рождения Иисуса. Это новодел 1852 года – старую, украденную звезду крестоносцев так и не нашли.

Вифлеем тогда входил в состав Османской империи, и власть в городе представляли турецкие чиновники, которые в церковные дела не вмешивались. И вот 19 октября 1847 года греческий епископ Серафим в сопровождении церковной свиты торопился по своим делам.

И на одной из маленьких улочек в центре Вифлеема он столкнулся с группой францисканских католических монахов. Улица была кривая и узкая, и для того чтобы разойтись кто-то должен был уступить дорогу. Ни православные, ни католики уступить не пожелали, началась словесная перебранка, которая переросла в драку. Ударил набат, набежали толпы христиан разных конфессий, и в ход пошли камни и палки. Дерущиеся переместились в Храм Рождества Христова – там места для драки больше, чем на узеньких улочках Вифлеема.

Когда подоспевшие турецкие мусульмане-полицейские с трудом разняли дерущихся братиев во Христе, выяснилось что кто-то из них под шумок спёр серебряную Вифлеемскую звезду. Католики вполне логично предположили, что их звезду украли православные, а православные обвинили в пропаже католиков – звезда ведь находилась на их территории, а значит сами не углядели.

Нелепый сasus belli Крымской войны Casus_belli- Crimean_War-03

Главный вход в Храм Рождества Христова называется «Дверь смирения», и в него можно войти, лишь поклонившись. И теперь уже не столь важно, что верхушка этого входа была когда-то замурована не для поклонов, а для защиты от конных воров.

Ключами от главного (западного) входа в Базилику Рождества Христова издавна владела Греческая православная церковь, а Римско-католической церкви принадлежали ключи от двух боковых входов. Эти ключи имели чисто символическое значение – богослужение в Вифлеемском храме велось круглосуточно, и двери в него никогда не запирались.

Украденную серебряную Вифлеемскую звезду так и не нашли, и пришедший к власти при поддержке католической церкви император Франции Наполеон III потребовал от Турции, чтобы ключи от главного входа в Храм Рождества Христова были отданы католикам.

Русская православная церковь в Храме Рождества Христова ничем не владела, но все православные подданные Османской империи находились под протекторатом России. Поэтому Николай I потребовал, чтобы ключи остались за греками. Вторым требованием было предоставить православным исключительное право починить обвалившийся купол в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, на что претендовали и католики.

Турция не желала ссориться ни с Францией, ни с Россией, которые подкрепляли свои требования угрозами, и пять лет кормила обещаниями обе стороны. Но в начале декабря 1852 года ключи и право чинить купол, всё-таки были переданы Турцией Римско-католической церкви.

Нелепый сasus belli Крымской войны Casus_belli- Crimean_War-04

«Дверь смирения» со стороны выхода из Вифлеемского Храма. На этой двери замков нет, а ключи от неё есть.

В России это решение турецких властей вызвало тогда бурю негодования, и было воспринято как потеря престижа, и оскорбление русского Императора, не ответить на который Россия не могла. Как писал Данилевский, «Россия была недостойным образом обманута, правительство ее выставлено в смешном и жалком виде бессилия, между тем как все требования Франции были торжественно выполнены. Что оставалось делать после этого?». Конечно же начать Крымскую войну с Турцией, а также с Францией и Англией заодно.

Война продолжалась два с половиной года, и закончилась 160 лет назад, 25 (13 по ст.ст.) февраля 1856 года. Поражение в Крымской войне лишило Россию право иметь флот в Чёрном море и части территорий. Эта война привела к потере авторитета на общемировой политической арене и снижению религиозных амбиций России. Она послужила причиной глубочайшего экономического кризиса и смерти Николая I, не вынесшего национального и собственного позора. И именно она заставила взошедшего на трон Александра II провести реформы и отменить крепостное право.

Военные потери Российской империи в Крымской войне по общим оценкам составили 143 тыс. погибших (кстати, украинской крови за Севастополь пролилось не меньше чем русской – хотя бы потому что рекрутские наборы из Украины было проводить ближе и удобнее, чем из-за Урала).

Нелепый сasus belli Крымской войны Casus_belli- Crimean_War-05

Вифлеемская икона Божией Матери из Базилики Рождества. Это, пожалуй, единственная икона Девы Марии, на которой она улыбается.

Россия тогда навсегда лишилась права покровительства над православными подданными Османской империи. И сейчас ключи от главного входа Храма Рождества Христова принадлежат Римско-католической церкви, ключами от одного бокового входа храма владеет Иерусалимская православная церковь, ключи от другого входа принадлежат Армянской апостольской церкви.

Греческой православной церкви заступничество России дорого обошлось – она навсегда лишилась права участвовать в совместном управлении Вифлеемским храмом. Но дороже всего амбиции России обошлись 143 тыс. подданным Российской империи, погибшим из-за ключей к двери, которая никогда не запирается…

«О-го-го» или ключ от церкви

Кто-то украл звезду в Вифлееме – а в России началась война

№ 3(345) от 24.01.2013 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Да простят автора блюстители нравственности, но при подборе материалов к данной статье лез всё время в голову старый анекдот. Девицу в трамвае прижало к священнику, она восторженно: «О-го-го!». А батюшка – строго: «Не «о-го-го!», а ключ от церкви!» 160 лет назад решалось, что получит Россия – ключ от церкви или «о-го-го». И стали эти события поводом к большой и тяжёлой Крымской войне (1853–1856).

Пропавшая звезда

Подчеркнём – поводом. Не причиной – о них отдельный разговор. Более того, поводом не единственным. Но во всех энциклопедиях вы найдёте упоминание о «конфликте за право контроля над объектами Святой земли». Подразумевается, в частности, спор за ключи от знаменитого храма Рождества Христова в Вифлееме.

В Вифлееме (ныне Палестинская автономия), как известно, родился Христос. Над городом в те дни засияла дивная звезда, на её свет пришли поклониться младенцу пастухи и волхвы. На месте рождения Христа ещё в 330-х годах н.э. был воздвигнут храм…

Далее – о делах более земных. Кто бывал на Святой земле, знает об извечной борьбе христианских конфессий за право контролировать здешние святыни. И сейчас, например, в Иерусалимском храме Гроба Господня один уголок принадлежит греко-православным, другой – католикам, эта часть лестницы – например, коптам, та – эфиопской церкви и т.д.

«Коммунальный вопрос» в XIX веке портил отношения и в Вифлеемском храме. Там служили представители католической, греко-православной, армянской и других церквей. Большей частью храма владели католики-францисканцы. В том числе – пещерой Ясель, где родился Христос. Здесь на полу лежала большая серебряная «Вифлеемская звезда». Католикам принадлежали и ключи от двух боковых входов в храм. Ключами от главного портала владели греки. Светскую власть в городе представляли турецкие чиновники (город входил в Османскую империю), но они в дела храма не вмешивались.

Однако 19 октября 1847 г. случилось ЧП.

Никто уже не помнит, из-за чего тогда францисканцы сцепились с греческими и армянскими монахами. Ругань переросла в драку. Но в городе хватало приверженцев всех церквей! Ударил набат, толпы побежали к храму, началась свалка. А когда всё наконец стихло, выяснилось: звезда пропала. Кто-то её под шумок, пардон, спёр.

Коммунальный спор

Искали, искали – не нашли (до сих пор неизвестно, куда делась и кто своровал). Снова вопрос возник о первопричинах происшествия. Православные настаивали: виновны «латиняне» – звезда была на их территории. Те винили православных и требовали все ключи от храма себе. В общем – спор соседей по подъезду.

Параллельно никак не решался вопрос о ещё одной святыне. В Иерусалиме в храме Гроба Господня обвалился купол. Ругались не о том, кто даст деньги на ремонт, кто восстановит. Наоборот – спорили о праве на эту честь.

Дальше – как к данным конфликтам относиться. Люди ревностно религиозные скажут, что речь о сакральных местах, высоких чувствах, престиже конфессий. Циники и материалисты заметят, что реально шла свара вокруг того, кто починит крышу в одном ветхом здании и получит ключи от другого.

В обыденной жизни подобные вопросы решаются на общем собрании жильцов. Не договорятся – есть ДЭЗ, участковый, суд. В данном случае окончательное слово должны были сказать турецкие власти. Но речь шла о святынях – потому решение надлежало освятить своим именем самому султану Абдул-Меджиду I. А его слово, да ещё в столь напряжённый международный момент – это, знаете…

Большая политика

О религии иногда можно сказать как о войне: продолжение политики иными средствами. В далёкой от Святых мест Франции правил Наполеон III. До 1851 г. он был президентом, а потом организовал переворот и стал императором. Опирался на католическо-консервативные круги – потому спор о ключах от храма был для него подобен крику «Наших бьют!». Во Франции поднялась волна русофобии.

Русофобии? Но ведь там не «наши» православные, а греческие, иерусалимские… Однако всё запутаннее.

Начнём с того, что Наполеон III был племянником великого Наполеона. К его памяти и апеллировал. Покажи готовность посчитаться за 1812 год – и народ тебя поймёт! Что ж до «наших» и «не наших» православных… Все наши! – такой была логика уже русского царя Николая I. Ветви веры разные, но вера одна. Держава российская велика и могуча (по крайней мере так она смотрелась со стороны и воспринималась самим государем), «Москва – третий Рим!», великая духовная миссия России – стать оплотом единоверцев во всём мире, а в данном случае – в Османской империи. Которая в тот момент ослабела («больной человек» – по выражению Николая). Не то, чтобы русский царь так уж жаждал её краха. Но, может, настал момент осуществить вековую мечту отечественных геополитиков – прорваться к черноморским проливам, к Константинополю? К тому же Турция некогда покорила христианские народы, в том числе православные. Сейчас они страдают и борются. Не пора ли восстановить историческую справедливость (решить «восточный вопрос» – тогдашняя формулировка)?

В общем, много чего вставало за частным вопросом о ремонте купола и ключах от храма.

Дар султана

Дальнейшие события тоже напоминали нынешний спор о праве собственности на недвижимость. И русские, и французские адвока…, простите, дипломаты потрясали старинными договорами, доказывающими правоту претензий подзащитных сторон. Султан держал паузу (втихую русским обещалось, что контроль получат православные, французам – что католики). А как раз 160 лет назад, в январе 1853-го, его представитель Афиф-бей в Иерусалиме провозгласил: великому и мудрому Абдул-Меджиду дороги все подданные, без различия веры. Потому ремонт купола он берёт на себя, а заботу об этом храме препоручает… сынам католической церкви (при негласной договорённости, что те затраты компенсируют). Что же до храма Вифлеемского…

Ещё ранее на пол пещеры Ясель лёг дар султана – точная копия украденной звезды. Хотя нет. Не точная. По центру шла надпись – Hic de Virginia Marie Jesus Cristos natus est – 1717 («Здесь Дева Мария родила Иисуса Христа»). Надпись именно на латыни, а 1717-й – год появления в храме францисканцев. Православные заявили, что раньше надписи не было (сегодня проверить невозможно). Однако Турция как бы дала понять: все, конечно, равны, но католики равнее. И право контролировать входы передавалось им.

Султана понять можно. Франция представлялась ему меньшим злом. В Османской империи христиан – треть населения, 12 миллионов. Большинство – православные. В России не было патриарха (ещё Пётр I должность упразднил, восстановили лишь после Февраля 1917-го). Царь одновременно считался и главой церкви. Что – треть турецкой державы должна признавать лидером не только его, Абдул-Меджида, но и Николая?

Но таким образом, вместо ключей от церкви Петербург получал «о-го-го». От имени Николая канцлер Нессельроде заявил, что «Россия не потерпит оскорбления».

Casus belli

Это был casusbelli – повод к войне. Ещё не с Францией. С Турцией. Впрочем, Наполеон III повод для войны с Россией чуть позже нашёл не менее казуистический: Николай в письме к нему не так обратился. Но повод ведь – всегда лишь повод?

Николай отправил к султану своего представителя А. Меншикова. Требование – вернуть контроль над святыми местами грекам, признать протекторат русского царя над османскими православными (Меншиков при этом сознательно держался вызывающе). Русские войска подтянулись к границам «дунайских княжеств» (Валахии и Молдавии, тогда – турецких провинций). В игру вступила доселе выжидавшая Англия. Она сманеврировала хитро: Турции предложила удовлетворить требования России (понимая, что султан на это не пойдёт), а России – отвести войска. Абдул-Меджиду в случае отказа Николая (уже закусившего удила) обещался военный союз против России (вместе с Францией). Султан «ключи от храмов» грекам возвратил, но протекторат – условие неприемлемое. Войска вступили в княжества. И покатилось….

…Кстати известный историк академик Е.Тарле в капитальном исследовании о Крымской войне замечает: ключи от Вифлеемской церкви имели чисто символическое значение. Там двери никогда не запирались. Святыня всё-таки. Одна на всех.

Война в Крыму

Причины Крымской войны, как и любой другой, – объективны и субъективны разом. К середине XIX века ослабла Османская империя (Турция). Николай I решил отторгнуть некоторые её православные балканские провинции. При этом стратегически Россия претендовала не столько на территории, сколько вообще на духовное лидерство для всех живших «под турками» единоверцев. Но «расшатывание» Турции, усиление России на Кавказе и Чёрном море, рост её влияния в Балканском регионе Европы, категорически не устраивали Англию. Франция, в свою очередь, мечтала о реванше за 1812 год. В итоге Лондон и Париж стали союзниками Турции в начавшейся русско-турецкой войне. После того как адмирал П. Нахимов в Синопском сражении (30.11.1853) уничтожил турецкую эскадру, в Крыму высадились английские и французские десанты.

Основные события той войны связаны с Крымом. Но боевые действия происходили и в «Дунайских княжествах», в Закавказье, на Белом и Баренцевом морях, на Камчатке. Центральный эпизод войны – героическая, почти годовая оборона Севастополя (1854–55). Город пал, но осада стоила противнику таких усилий и жертв, что встал вопрос о прекращении кровопролития. При этом о готовности выступить против России заявили Австрия и Пруссия. Начался этап переговоров. В итоге по «Парижскому договору» Россия теряла право иметь военный флот на Чёрном море, отказывалась от амбиций в религиозной сфере, возвращала часть взятых территорий.

Война обнажила острейшие проблемы страны: техническое отставание, гнилость и коррумпированность госаппарата и т.д. Во время войны умер Николай I, не вынеся национального унижения. Поражение заставило восшедшего на трон Александра II начать «великие реформы» – в том числе решиться на отмену крепостного права.

Иерусалимский Патриархат и святыни Палестины в фокусе внешней политики Российской Империи накануне Крымской войны. Часть 3

В Иерусалиме К. М. Базили настойчиво добивался от Афиф-бея исполнения фирмана с хатт-и шарифом, однако комиссар каждый раз давал уклончивые ответы, ссылаясь на ожидаемое прибытие из Константинополя турецкого инженера–архитектора Эсад-эфенди с новыми инструкциями на этот счет. Когда же инженер, посланный Портой со специальным заданием снять план обветшалого купола ротонды Воскресенского храма для последующего его ремонта, прибыл в Иерусалим, выяснилось, что никаких новых указаний для Афиф-бея он не привез, а каждое новое заседание городского совета свидетельствовало о заранее спланированном сговоре турок и французов в пользу все новых уступок католикам. На прямой вопрос К. М. Базили о том, когда же будет оглашен фирман, комиссар в присутствии губернатора Хафиз-паши и патриарха Кирилла заявил, что не имеет о нем никакого представления. Не дали никаких положительных результатов и совместные протесты русской делегации и греческого духовенства.

Все полагали, что оглашение фирмана произойдет на специальном заседании меджлиса в Воскресенском храме, которое проходило следующим образом. Комиссар Афиф-бей в сопровождении местных османских эфенди (чиновников – М. Я.) встретился в Воскресенском соборе напротив Кувуклии под большим куполом ротонды с тремя Патриархами: Греческим, Армянским и Латинским, где присутствовавшим были предложены шербет, сладости и трубки за счет трех патриархатов. Из иностранного дипломатического корпуса присутствовал лишь французский консул Ботта с сотрудниками вверенного ему учреждения, которые уселись по одну сторону с Латинским патриархом Валергой. Два часа длилось угощение присутствующих, сопровождавшееся коллективным курением трубок турецкими чиновниками во главе с Афиф-беем. Затем комиссар, стоя перед Кувуклией, произнес пятиминутную речь, в которой объявил о повелении султана отремонтировать купол за свой счет. При этом было подчеркнуто, что в ходе работы инженера ему будут помогать представители от трех патриархатов: Греческого, Армянского и Латинского, а на подготовленном для Порты плане купола должны будут также поставить свои подписи представители сиро-яковитской и абиссинской религиозных общин города. В донесении на имя А.П.Озерова К. М. Базили (получившего эту информацию из уст патриарха Кирилла и не присутствовавшего со своими коллегами на этом заседании городского совета. – М. Я.) особо заострил внимание на факте осквернения главной христианской святыни султанским эмиссаром при молчаливом участии французского консула и трех патриархов, предложив управляющему русской Миссией выступить перед Портой с требованием запретить мусульманам курение в христианских Святых местах.

В точности исполняя инструкции, К. М. Базили, все еще надеявшийся как-то поправить дело, настойчиво пытался убедить комиссара и губернатора в необходимости огласить хатт-и шариф. При этом он делал особый упор на необходимости исполнения султанского указа, поскольку документ напрямую затрагивал отношения между двумя монархами – османским и российским, и касался данного Абдул Меджидом Николаю I обещания сохранить статус-кво. Реакция Петербурга на игнорирование султанскими чиновниками высочайшего фирмана последует неизбежно, поставив под угрозу двусторонние отношения между Россией и Портой. Нельзя было исключать, продолжал русский генеральный консул, что Константинополь, все же «одумавшись», решит списать этот неприятный инцидент на нерадивость своих чиновников, которые в этом случае могли бы быть легко обвинены в саботировании исполнения указа «Его Величества Султана» со всеми вытекающими для них последствиями. Таков был общий смысл слов русского дипломата комиссару Афиф-бею и губернатору Хафиз-паше, изложенных им на русском (через переводчика), а в приватных беседах на турецком языке. Правда, в своем детальном донесении на французском языке К. М. Базили сделал специальную оговорку, что на самом деле его выражения в беседах с османами были значительно жестче. На бумаге же, предназначавшейся для «Высшего Начальства» – канцлера и царя, язык донесения был, разумеется, несколько смягчен. То, что русский генеральный консул счел нужным не сообщать в донесении, он передал князю Гагарину на словах для устной передачи лично А. П. Озерову.

Поняв, что сценарий этих заседаний был подготовлен заранее, еще в Константинополе и что ждать оглашения хатт-и шарифа практически бесполезно, К.М.Базили отправил в Константинополь с князем Гагариным срочное донесение обо всем произошедшем в Иерусалиме, а затем через несколько дней и сам покинул Святой город вместе с Н. С. Марабути, глубоко переживая оскорбление, нанесенное российскому монарху, а также неудачу своей миссии в Иерусалиме.

После нового демарша российского поверенного в делах перед великим визирем Порта, несмотря на протесты французского посла, все же дала указания Афиф-бею исполнить хатт-и шариф, однако со значительными отступлениями от заведенного порядка. Церемония оглашения высочайшей воли султана предполагала присутствие уполномоченного эмиссара, зачитывавшего высочайший указ на торжественном пленарном заседании городского совета с участием губернатора, судьи, муфтия, представителей городской знати и глав христианских церквей: Православной, Армянской и Католической. Затем фирман вносился в регистры иерусалимского суда и сдавался на хранение в архивы той церкви, которой он был дарован.

На этом политическом фоне султану был представлен отчет о заседаниях его кабинета министров, которые прошли в откровенно антироссийском духе. Поддавшись нажиму руководителей «антирусской лиги» (как назвал ее А. П. Озеров) в правительстве (многие из членов которого получили высшее образование во Франции и Великобритании), султан Меджид решился подписать положенные ему на стол визириальные письма (письменные решения Порты, утверждаемые султаном. – М. Я.), с новыми уступками французам.

В начале декабря 1852 г. Порта объявила о высочайшем повелении султана – ираде – согласно которому ключ от больших дверей Вифлеемского храма должен был быть изъят у греков и передан католикам, а «его подарок», новая Серебряная звезда, «восстановлена на прежнем месте». Для исполнения ираде и в помощь все еще находившемуся в Иерусалиме Афиф-бею (которого Лавалетт с подачи консула Ботты к тому времени уже успел обвинить в «прогреческих настроениях» и потребовал его отзыва из Иерусалима [16] ) был назначен еще один комиссар, никому не известный чиновник – Асфир-эфенди. Снабженный визириальные письмами, надлежащими к ним инструкциями и коробкой со звездой 7/19 декабря 1852 г. он прибыл в Иерусалим.

Высочайшее повеление было поддержано всей мощью идеологической машины Порты. Еще накануне издания ираде в османских газетах появилось множество материалов антирусской направленности. Россию обвиняли в противодействии укреплению добрососедских отношений с вновь провозглашенной Французской империей, во вмешательстве во внутренние межконфессиональные дела Османской империи, а также в провоцировании и поддержке антитурецкого восстания в Черногории. В один голос с турецкой прессой заговорили французские, а затем и другие западноевропейские газеты, при этом закрывавшие глаза на жестокое подавление антиосманских восстаний и выступлений христиан в провинциях Османской империи.

Затем, поднявшись из пещеры к греческому алтарю, паша приказал привести к нему тамошнего греческого епископа, чтобы забрать у него ключи. Но напрасно его кавасы (стража – М. Я.) барабанили из храма в дверь примыкавшего к нему греческого монастыря: грек был известен своим упрямым характером и не вышел на стук. Тогда было решено с помощью воска снять слепки с замков как с двух внутренних дверей (северных и южных) пещеры Рождества, которые обычно были всегда открыты, так и с внешних больших дверей собора, открывавшихся только по случаю больших торжеств в храме. На другой день дубликаты ключей были изготовлены и вручены Латинскому патриарху Валерге, вознамерившемуся по этому случаю с подобающей помпой войти со своими священниками в Вифлеемский собор через большие ворота. Возмущенный патриарх Кирилл вручил через доверенное лицо (одного из влиятельных членов меджлиса) официальную ноту протеста Хафиз-паше и Афиф-бею, указав на недопустимость изменения смысла исполняемых визириальных писем. Патриарх также продолжал устные протесты, заявляя, что не допустит совместного с католиками владения Вифлеемским храмом. Кроме того, он потребовал соблюдения принципа, согласно которому церковную службу в Воскресенском соборе, в Вертепе Рождества, а также в Гефсиманской пещере Гробницы Богородицы продолжали совершать сначала православные, а затем уже армяне, католики и другие конфессии.

Порта всячески старалась представить дело о Святых местах успешно разрешенным. Правда, реакция Парижа и Петербурга изменилась с точностью до наоборот. Ватикан преподносил это как победу Католицизма над Православием, а Париж как победу своего «христианнейшего» императора Наполеона III над российским императором. Николай I расценил уступки Константинополя как «противные смыслу» хатт-и шарифа и данного ему лично султаном торжественного обещания, а значит – оскорбительными для Православной Церкви и для России. Аналогичное мнение разделяли предстоятели Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского патриархатов. Только что избранный Константинопольский патриарх Герман обратился к Святейшему Правительствующему Синоду с настоятельной просьбой о помощи российского императора Николая I своим единоверцам [29] (Приложение, документ № 2. – М. Я.).

Таблица 1. Записка об Иерусалиме (на фр. яз.), АВП РИ, ф. СПб Главный Архив П.О., оп. 233, д. 8, л. 5