влияние кислорода на мозг

Влияние кислорода на мозг

Кровеносные сосуды мозга сужаются или расширяются в ответ на изменения парциального давления СО2 (РаСО2). Эффект СО2 реализуется через изменение pH ликвора. Изменение рН влияет на тонус сосудов напрямую, посредством изменения концентрации кальция в гладкомышечных клетках сосудов или через систему вторичных посредников, что, в конечном счете, ведет к изменению концентрации таких медиаторов сосудистого тонуса как простагландины, окись азота, циклические нуклеотиды, активности калиевых каналов и внутриклеточного кальция.

• В физиологических условиях взаимоотношение между церебральным кровотоком и РаСО2 носят практически линейный характер.

• При гиперкапнии изменения РаСО, на 1 кПа вызывают повышение церебрального кровотока примерно на 25-35%.

• При гипокапнии изменение РаСО2 на 1 кПА вызывает снижение церебрального кровотока примерно на 15%.

• При РаСО2 выше 10-11 кПа мозговой кровоток более не способен увеличиваться из-за максимальной вазодилатации.

• При РаСО2 ниже 2,5 кПа дальнейшего сужения сосудов не происходит. Считается, что этому препятствует гипоксия тканей, которая вызывает вазодилатацию.

• Реакция на изменение РаСО2 довольно быстрая — полупериод ее составляет 20 секунд.

• Влияние изменений РаСО2 снижается со временем, аффективно восстанавливая «нормальное» РаСО2 для данного пациента.

• В нормальных условиях РаСО2 в головном мозге немного выше, чем в артериальной крови, а рН и уровень бикарбоната несколько ниже.

В случае острой гипервентиляции газовый алкалоз вызывает сужение мозговых сосудов, что приводит к снижению церебрального кровотока, церебрального объема крови, и соответственно, ВЧД.

• В течение 6-12 часов после длительной гипокапнии внеклеточный уровень рН мозга восстанавливается практически полностью. Это влияет на тонус мозговых сосудов и восстановление церебрального кровотока и внутричерепного объема крови.

• Нормализация мозгового кровотока происходит за счет снижения объема ликвора, внеклеточной бикарбонатной буферной системы и коррекции внеклеточного рН. Глиальные клетки, содержащие большое количество фермента карбоангидразы, участвуют в регуляции концентрации внеклеточного бикарбоната.

• Изменения мозгового кровотока в ответ на изменения РаСО2 происходят по одному типу и у взрослых, и у новорожденных, но у последних интенсивность реакции может быть слабее.

• У новорожденных в реакции на гиперкапнию важную роль играют выделяемые эндотелием сосудов вазодилатирующие простагландины.

• У взрослых продукция циклооксигеназ, видимо играет меньшую роль в регуляции мозгового кровообращения.

• С другой стороны, у взрослых большое влияние на тонус сосудов оказывает окись азота (NO), продуцируемая семейством ферментов NO-синтаз, эндотелиоцитами сосудов мозга, паренхимальными нейронами и глией.

Реакция мозгового кровотока на изменение концентрации кислорода в крови проявляется в виде вазодилатации в ответ на гипоксию:

• Учитывая форму кривой диссоциации гемоглобина, церебральный кровоток мало изменяется при колебаниях РаО2 в физиологических пределах

• Соотношение между содержанием О2 в крови и церебральным кровотоком не зависит от причины изменения концентрации О2 в крови (острая или хроническая анемия, гипоксия, гипероксия).

• Небольшое (10%), но значимое снижение мозгового кровотока возникает при гипероксии. Клинического применения этому эффекту не найдено.

Изменения мозгового кровотока и метаболизма функционально взаимосвязаны между собой. Местное повышение метаболизма быстро вызывает усиление кровотока и увеличение поступления субстрата и наоборот. В нормальных условиях местный кровоток может изменяться, но общий объем мозгового кровотока остается неизменным. Повышение активности в одной зоне мозга сопровождается снижением ее в других и происходит перераспределение кровотока. При состояниях, вызывающих общее повышение уровня церебрального метаболизма, таких как лихорадка или судорожная активность, наступает соответствующее повышение мозгового кровотока. Напротив, анестетики, гипотермия или кома вызывают снижение церебрального метаболизма и кровотока.

• Усиление мозгового кровотока в зонах повышенной нейрональной активности соразмерно уровню церебрального метаболизма глутамата, но намного превышает усиление потребления кислорода.

• Астроциты играют важную роль в регуляции церебрального метаболизма, участвуя в анаэробном окислении глюкозы, уменьшая локальный уровень экстракции кислорода и поставляя лактат, который может использоваться нейронами в цикле Кребса.

• Взаимосвязь кровоток/метаболизм возникает очень быстро (1 с). Множество факторов вовлечены в процесс, включая:

• местные концентрации калия и аденозина, возрастающие при деполяризации нейронов.

• нейрогенную регуляцию — мозговые сосуды иннервируются сетью волокон, чувствительных к различным нейромедиаторам, регулирующим взаимосвязь кровоток/метаболизм. Возможно, некоторое значение имеют дофамипергические проводящие пути.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Влияние кислорода на мозг

Введение

Влияние концентрации кислорода на клеточном уровне

Кислород необходим всем аэробным организмам. Значение кислорода в жизненном цикле организмов сложно переоценить, но слишком большое количество этого элемента становится главный фактором образования токсичных для организма веществ. Образуются активные формы кислорода: атомарный кислород, пероксид водорода, пероксиды липидов (одно из проявлений пагубных воздействий пероксидов липидов является взаимодействие свободных радикалов с ненасыщенными жирными кислотами мембран, нарушая их структуру), пероксильные радикалы (протонированная форма супероксида с формулой HO2•), оксид азота, гипохлорид (НОСl). Эти вещества являются сильными окислителя биологических жидкостей и может повреждать ткани в результате реакции с липидами, белками, ДНК, аминокислотами и некоторыми другими молекулами. [1]

Образование активных форм кислорода в клетке

Молекулярный кислород (O2) имеет два неспаренных электрона на отдельных орбиталях во внешней электронной оболочке. Эта химическая структура усиливает генерацию АФК.

В целом, основными эндогенными источниками АФК у человека и, в частности, у новорожденного являются метаболизм митохондрий, повышенное содержание переходных металлов в свободном обращении, воспаление через реакции НАДФН-оксидазы, гипоксия-реоксигенация, гипероксия, и парадоксальным образом, гипоксия.

АФК в клетке образуются в процессе окислительно-восстановительных реакций. Одними из главных генераторов являются пероксисомы, образуя пероксид водорода. Н2О2 является самым стабильным соединением из возможных восстановленных форм кислорода и менее реакционно способным, по сравнению с другими. Он играет сигнальную функцию, а при присутствии активаторов из пероксида образуется гидроксильный радикал. Гидроксильный радикал обладает высокой реакционной способностью и может разрушить практически все клеточные структуры, но он имеет очень короткое время жизни и не способен диффундировать на значительные расстояния.[2]

Так же АФК образуется в лизосомах, микросомах, эндоплазматическом ретикулуме, цитозоле, протеосомах, а также цитоплазматической мембране.

Дыхательная цепь митохондрий служит основным источником активных форм, в которых потребляемый кислород восстанавливается до воды в процессе окислительного фосфорилирования кислорода.

В большинстве случаев образование АФК связано с метаболическими путями в клетках, такими как окисление жирных кислот и углеводов, окислительной конформации белков. При этом образование АФК находится под строгим метаболическим контролем, который включает компартментализацию окислительных реакций.

Роль АФК в патологии клетки

Основные виды повреждения биомолекул гидроксильным радикалом:

· отрыв атома водорода (таким образом повреждается лецитин — компонент биологических мембран, а также сахара в составе нуклеозидов ДНК)

· присоединение к молекулам по двойным связям (взаимодействие с пуринами и пиримидинами ДНК и РНК, перенос электронов также является важным в повреждающем действии ОН)

Прямое повреждение ДНК при этом характеризуется разрывом цепи, окислением оснований, их модификации, образованием гидропероксидов ДНК, повреждением хромосом. С белками ОН образует гидропероксиды, что может изменить третичную структуру белков и даже вызывать их агрегацию и денатурацию. Это приводит к нарушению ферментативной и регуляторной активности многих процессов. С липидами ОН образует перекисные соединения.

Митохондрии более всех других органелл подвержены атаке АФК и, как следствие, повреждению мембранных липидов, белков, ДНК и даже гибели. Причем для гибели митохондриям не требуется никаких дополнительных белков, кроме тех, которые присутствуют в них самих. АФК служат элементом отрицательной обратной связи, блокируя ферменты цикла Кребса и осуществляя переход с аэробного на анаэробный гликолиз, а также обеспечивая соответствие энергетического метаболизма потребности и возможности клетки.

Митохондрии обладают мощной антиоксдантной системой для защиты от пагубных влияний АФК. Она включает в себя ферменты супероксиддисмутазу, пероксидазу и глутатионпероксидазу (деградация перекиси водорода), а также глутатион, восстановленную форму коэнзима Q, аскорбиновую кислоту и другие низкомолекулярные антиоксиданты. Если защитная система не справляется, то в клетке развивается окислительный стресс. АФК перестают выполнять сигнальные функции и проявляют деструктивные. Начинается разрушение липидов, белков и практически всех клеточных структур. Наблюдается разрушение митохондриальных структур от мембраны до митохондриальных ДНК (мтДНК).

Окислительный стресс является причиной множества дегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера, появление онкологических заболеваний, и т.д.), старения и гибели клетки. Активные формы кислорода, образующиеся в митохондриях, рассматриваются в качестве основного фактора развития внутриклеточного окислительного стресса под воздействием гипоксии, ишемии и реперфузии.

Гипоксия и гипероксия у недоношенных и влияние АФК на развитие ребенка

В течение родов ребенок из относительной гипоксии попадает в относительную гипероксию, а высокая концентрация кислорода после гипоксии вызывает окислительный стресс. Так как у новорожденных повышен риск к оксидативному стрессу (из-за недостатка анти- и прооксидантов таких как: глутатионпероксидазы, аскорбиновая кислота, рибофлавин, суперооксидимудазы и т.д.), терапия новорожденных в первую неделю после рождения (ИВЛ, оксигенотерапия, парентеральное кормление) усугубляет оксидативный стресс.

Уровень и активность наиболее важных антиоксидантных ферментов динамически изменяются в процессе развития и созревают в последние недели беременности, подготавливая плод к дыханию легким. Следовательно, недоношенные младенцы особенно подвержены окислительному стрессу поскольку они не готовы к относительной гипероксии во внематочной жизни. Показано, что 30-минутное воздействие 100% О2 при рождении может вызвать значительное увеличение перекисного окисление липидов у новорожденных овец.

В клинических условиях было признано, что генерация АФК после гипероксии ответственна за повреждения легких, центральной нервной системы, сетчатки и эритроцитов, а также за общее повреждение тканей, о котором можно сообщать как в неонатальном периоде, так и во взрослой жизни.

Сосредоточившись на неонатальном периоде, следующие параграфы объясняют механизмы как краткосрочных, так и долгосрочных токсических эффектов введения кислорода и гипероксии на различные органы и системы организма.

Развитие легких недоношенных при гипероксии

Респираторные нарушения занимают ведущее место в структуре патологии недоношенных детей. Дыхательная недостаточность, возникшая в раннем неонатальном периоде у недоношенного ребенка, является наиболее частой причиной смертности новорожденного и формирования хронической патологии дыхательной системы в последующем.

Гипероксия и генерация АФК крайне вреден для легких. Токсические радикалы кислорода запускают реакции, которые приводят к развитию воспалительного процесса в легких, к инактивации сурфактанта и антипротеаз, нарушению проницаемости альвеолярно-капилярной мембраны, усилению притока в интерстиций нейтрофилов и макрофагов, выходу из сосудов больших количеств провоспалительных цитокинов и медиаторов воспаления.

Моделирование кислородного повреждения легких на животных помогает в исследовании и лечении данных повреждений на людях. North et al. показали, что 100% концентрация кислорода вызывает у мышей фетотипически похожее на бронхолегочную дисплазию (БЛД) заболевание. Так же было обнаружен, что новорожденные мыши могли жить при максимальной концентрации кислорода в течение недели, тогда как взрослые особи умирали в течение нескольких дней. Еще одно исследование, которое доказывает, что кислород тоже вызывает у животных БЛД было проведено Делемосом Р.А и др. Они сообщили, что недоношенные павианы имели наименьшее повреждение легких при оптимальном системном артериальном давлении ( 93–95% частоту РН. При строгом контроле O2насыщения, частота РН и потребность в лазерной терапии резко снизились во всех категориях веса при рождении.Подобный опыт изменения практики отделения интенсивной терапии новорожденных с минимального акцента на насыщении на строгое целевое значение насыщения до 85–93% привел к снижению РН и БЛД.[4]

Эти отчеты в совокупности предоставляют информацию о том, что у недоношенных детей можно лечить с насыщением

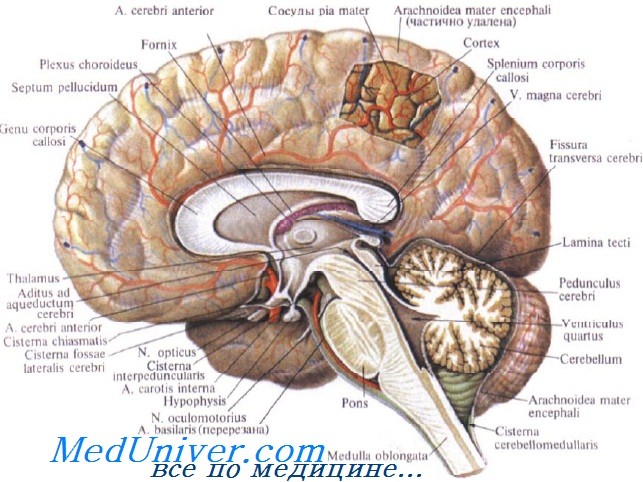

Гипоксия головного мозга

Гипоксия или кислородное голодание является одним из важнейших элементов в развитии огромного комплекса самых разных заболеваний и патологических состояний. Именно ей принадлежит одна из важнейших ролей в возникновении повреждения клеток, тканей и органов при многих болезнях и она же сопровождает гибель организма вне зависимости от характера провоцирующих ее причин. При этом наиболее чувствительная к кислородному голоданию нервная ткань. Поэтому гипоксии, а точнее предотвращению ее наступления и борьбе с ней отводится большая роль в современной медицине.

Что такое гипоксия головного мозга

Под понятием гипоксия подразумевают кислородную недостаточность, что чаще называют кислородным голоданием. То есть это состояние организма, которое возникает на фоне недостаточного его снабжения кислородом или нарушения его поступления к клеткам и тканям в результате действия тех или иных факторов. В ее основе лежит недостаточное энергетическое обеспечение постоянно протекающих в организме превращений. Ведь не зря человеческое тело сравнивают с большой, сложной химической лабораторией.

В организме энергия образуется из фосфорных соединений, для синтеза которых требуется кислород. В норме процессы биологического окисления удовлетворяют потребности организма и обеспечивают тот объем энергии, который необходим для поддержания функциональной активности органов и тканей, обновления клеток и т. д. Поэтому при нарушении этого баланса из-за недостаточного поступления кислорода, нарушения его транспортировки и использования тканями возникает энергетический дефицит. Это приводит к разным по характеру функциональным и морфологическим нарушениям, в том числе к гибели ткани.

Наиболее чувствительны к недостатку кислорода нервные клетки, а также сердца, почек и печени.

В зависимости от того, что стало причиной наступления гипоксии, темпа ее прогрессирования, продолжительности сохранения и ряда других факторов, выделяют несколько степеней:

Это определяет выраженность происходящих в организме изменений, характер возникающих вторичных нарушений, компенсаторных и приспособительных реакций. Но при истощении возможностей организма недополучающие кислород клетки погибают. А поскольку первым от него страдает головной мозг, это чревато необратимыми изменениями в его структуре и функционировании, а в тяжелых случаях и летальным исходом.

Виды и причины

Все гипоксии делят на острые и хронические. Первые развиваются менее чем за 2 часа, вторые же сохраняются неделями или даже годами. Иногда выделяют молниеносные формы, когда организм испытывает кислородную недостаточность в течение нескольких минут или менее. Они являются наиболее опасными и становятся следствием вдыхания лишенных кислорода газов, например, метана, гелия, азота и пр. Также иногда выделяют подострую форму кислородной недостаточности. Она сохраняется несколько часов.

Также гипоксии головного мозга классифицируют по этиологическому фактору, т. е. причине развития на:

Также выделяют смешанный тип, при котором наблюдается сочетание 2 или более видов гипоксии.

Определение того, что спровоцировало кислородное голодание и соответственно снижение интенсивности процессов биологического окисления, развитие дефицита энергии для обеспечения полноценного протекания жизненных процессов, имеет большое значение для подбора наиболее эффективной тактики лечения.

Экзогенные

Экзогенные гипоксии обусловлены действием внешних факторов, сопровождающихся снижением парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе. Подобное характерно в основном для:

В таких случаях наблюдается так называемая гипоксемия. Под этим термином подразумевают снижение концентрации кислорода в крови и степень насыщения им гемоглобина. На этом фоне может развиваться компенсаторная гипервентиляция легких, обусловленная непроизвольным увеличением частоты дыхательных движений, и снижение концентрации углекислого газа в крови (гипокапния). Это приводит к снижению качества кровоснабжения головного мозга и сердца.

Дыхательная

Легочная, респираторная или дыхательная гипоксия развивается на фоне нарушения протекания газообмена в легких, что может возникать при:

Циркуляторная

Сердечно-сосудистая или циркуляторная гипоксия может развиваться при возникновении нарушений кровообращения. Это может быть результатом большой кровопотери, выраженного обезвоживания или же следствием развития патологий сердца или сосудов, в частности:

При циркуляторном типе наблюдается уменьшение минутного объема крови.

Гипоксия в таких случаях может быть как генерализованной, так и локальной. В последнем случае изменения будут наблюдаться только в том участке, который будет испытывать недостаток в притоке артериальной крови или затруднения с отведением венозной крови.

Одной из часто диагностируемых причин гипоксии головного мозга сосудистого происхождения является развитие вертебрального синдрома. В основе его возникновения лежат травмы и патологии позвоночника. Чаще всего это остеохондроз шейного отдела и его осложнения в виде протрузий и межпозвоночных грыж, сколиоз, кифоз, болезнь Бехтерева, миозит, спондилез. При их развитии происходят изменения в положении позвонков, толщине расположенных между ними дисков и в целом строении позвоночника. В результате страдают проходящие через боковые поверхности 6-ти шейных позвонков позвоночные артерии. Это приводит к развитию синдрома позвоночной артерии, который также может иметь и сосудистое происхождение. В обоих случаях это сопровождаться сужением просвета одной или обеих артерий, деформацией стенок, но в любом случае приводит к нарушению кровоснабжения и гипоксии отдельных частей головного мозга.

Это может проявляться самым разным образом, в том числе вегетативными расстройствами от головокружений до сложностей с поддержанием равновесия, поскольку позвоночные артерии в области затылочного проема объединяются в базиллярную артерию, которая обеспечивает 15—30% кровоснабжения головного мозга и спинного мозга на уровне шейного отдела позвоночника.

Кроме развития гипоксии, возникновение вертебрального синдрома может сопровождаться компрессией спинномозговых корешков, выходящих сквозь естественные отверстия в позвонках. В результате будут наблюдаться сильные боли, иногда носящие характер прострелов, как непосредственно в месте поражения, так и отдающие в руки, голову, область за грудиной и другие части тела, а также нарушения их чувствительности и подвижности.

Гемическая

Для этого типа гипоксии характерно уменьшение кислородной емкости крови, что наблюдается при:

Тканевая

Тканевая гипоксия возникает при нарушении способности тканей поглощать доставленный кровью кислород в результате снижения скорости протекания биологического окисления. Это может быть следствием:

Тканевая гипоксия может развиваться на фоне экзогенной, респираторной, циркуляторной или гемической гипоксии.

Симптомы гипоксии

Характер и выраженность возникающих симптомов напрямую зависят от:

Поэтому в каждом случае кислородное голодание может проявляться по-разному. При этом наличие определенных симптомов помогает определить его вид и сузить перечень заболеваний и состояний, которые могли спровоцировать его развитие. А потому благодаря проведению ряда диагностических процедур удается максимально быстро установить причину возникновения гипоксии и подобрать оптимальную тактику для ее устранения и предотвращения развития в будущем.

При любых признаках развития кислородной недостаточности нужно как можно скорее обратиться к врачу, а при симптомах острой гипоксии – вызвать бригаду скорой помощи.

При острой гипоксии головного мозга симптомы нарастают прогрессивно. Изначально человек впадает в возбужденное состояние и чувствует прилив энергии. Но это сопровождается нарушениями координации движений, шаткостью походки, покраснением или наоборот побледнением кожи, холодным потом. Если на этой стадии не принять меры и не восстановить нормальное поступление кислорода к клеткам головного мозга, наступает 2-я стадия – торможение. Из-за истощения запасов энергии, накопленной в виде гликогена, работа нервной системы замедляется, что приводит к возникновению головокружения, тошноты или даже рвоты. Также наблюдается снижение остроты зрения, причем нередко пациенты жалуются на внезапное потемнение в глазах, что может закончиться обмороком. При отсутствии медицинской помощи развиваются необратимые изменения ЦНС, что приводит к коме и отказу жизненно важных органов.

Также кислородное голодание может проявляться:

При молниеносной гипоксии может немедленно наступать остановка сердца и прекращение жизненно важных функций.

Проявления хронического кислородного голодания

Хроническая гипоксия часто становится следствием длительно сохраняющейся недостаточности кровообращения, в частности в позвоночных артериях, нарушения дыхания. Она диагностируется намного чаще других форм кислородной недостаточности и не требует срочных реанимационных мероприятий. В таком случае значительно важнее установить причину ее развития и воздействовать на нее. Для этой формы характерны:

При кислородном голодании, возникшем в результате вертебрального синдрома с вовлечением в патологический процесс одной или обеих позвоночных артерий, наблюдаются:

Эти симптомы могут возникать периодически и носить острый характер или присутствовать практически постоянно.

Одной из главных опасностей гипоксии любого типа является возникновение в коре головного мозга функциональных и структурных изменений, так как именно нервная ткань наиболее чувствительна к кислородному голоданию. При тяжелой гипоксии развиваются судороги и кома.

Диагностика

Для определения наличия и степени выраженности кислородного голодания врач оценивает состояние пациента и характер имеющихся симптомов. В первую очередь он обращает внимание на наличие одышки, учащение сердцебиения, наличие признаков поражения головного мозга и характер возникших неврологических расстройств, измеряет артериальное давление и оценивает работу сердца. Уже на основании этих факторов можно диагностировать наличие гипоксии и немедленно принять меры для ее ликвидации во избежание развития нежелательных, а нередко и необратимых последствий.

Точно установить наличие гипоксии головного мозга за считаные секунды можно с помощью пульсоксиметра. Этот компактный прибор надевается на палец больного и показывает уровень сатурации, т. е. насыщения крови кислородом, а также частоту сердцебиения. В норме сатурация выше 95%.

Параллельно с проведением лечения гипоксии проводится диагностика причин ее развития, если их не удалось установить в ходе первичного опроса и осмотра пациента. С этой целью назначаются:

При наличии подозрений на развитие заболеваний позвоночника проводится рентген и МРТ шейного отдела, УЗИ сосудов шеи с допплерографией.

Важно точно определить причины гипоксии головного мозга и воздействовать непосредственно на них. В противном случае первоначальное заболевание будет прогрессировать, а состояние пациента ухудшаться. В результате резко увеличивается вероятность развития осложнений и необратимых изменений в тканях.

Лечение гипоксии головного мозга

Характер терапии зависит от выраженности гипоксии и причины ее развития. В наиболее легких случаях, когда она является следствием дефицита кислорода во вдыхаемом воздухе, достаточно вывести человека из душного помещения, спуститься с высоты, подняться с глубины и т. д. При развитии эндогенной гипоксии головного мозга лечение подирается индивидуально. Если наблюдается средняя степень кислородной недостаточности, для предотвращения ухудшений состояния могут вводиться нейролептики, кортикостероиды и другие средства экстренной помощи. Также проводится оксигенотерапия для быстрого восстановления нормального количества кислорода в организме.

Дальнейшее лечение разрабатывается в зависимости от формы гипоксии. Так:

В тяжелых случаях лечение осуществляется в стационаре с проведением оксигенотерапии или подключением пациента к аппарату ИВЛ.

Таким образом, гипоксия головного мозга представляет собой опасное состояние, которое может привести к тяжелым последствиям или даже смертельному исходу. Чаще встречается хроническая гипоксия, которая может сохраняться годами. Но прогноз всегда лучше при начале лечения на самых ранних стадиях развития заболевания. Поэтому не стоит игнорировать его проявления. Лучше сразу записаться на консультацию к неврологу и либо полностью развеять свои сомнения, либо начать соответствующее ситуации лечение и избежать нежелательных последствий для здоровья.