вознесение господне икона в храме

Описание и значение иконы Вознесение Господне, в чем помогает и молитва

Многие евангелистские сюжеты стали основанием для православных торжеств и отображены в иконописных образах. На сороковой день Пасхи в православных храмах проходят богослужения, чествующие память о Вознесении Иисуса Христа в Царство Небесное. Первые иконы «Вознесение Господне» появились в V-VI веках, после распространения Евангелия и Деяний Апостолов среди христианских священнослужителей. На Руси святой образ получил распространение в X-XI веках.

Описание и значение иконы «Вознесение Господне»

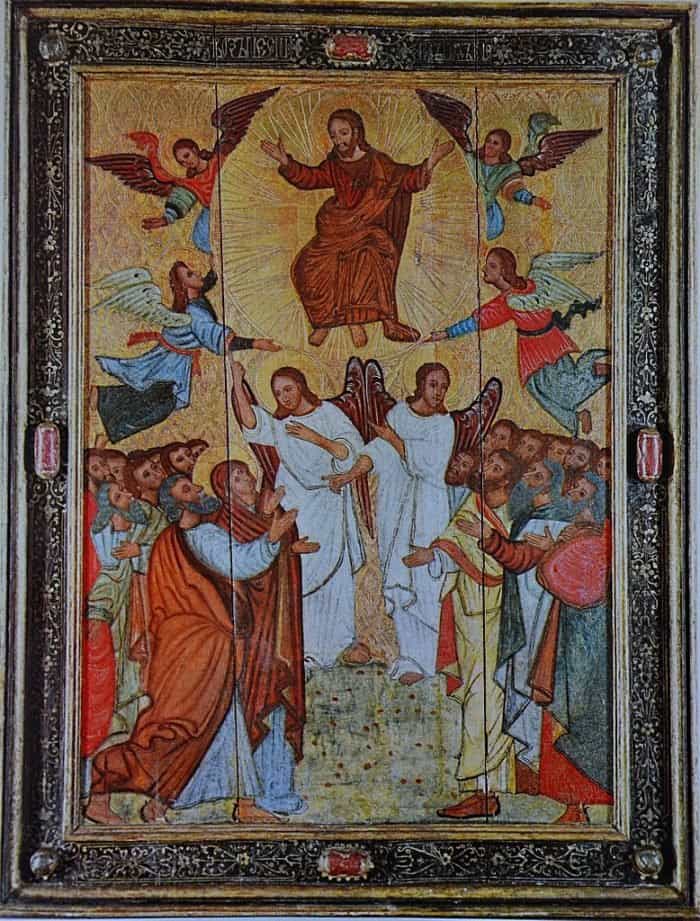

На всех вариантах изображений «Вознесение Господне» используется одно многофигурное композиционное построение. Икона имеет два визуальных центра. В верхней части изображены Иисус Христос и два ангела. В нижней – Богородица в окружении апостолов и двух ангелов.

На иконах, отображающих земной путь Иисуса, в Спасителе преобладают черты и внешний облик земного человека. «Вознесение Господне» демонстрирует Божественную сущность Христа, победу над смертью, подтверждение прихода Мессии, освободившего человечество от первородного греха.

Иисус в царской одежде поднимается в Царство Небесное к Богу-Отцу. Его фигура находится внутри ореола (зеленого/синего или красного цвета), поддерживаемого ангелами. Круг – есть символ Божьей славы. Сын Божий в левой руке держит свиток с текстом Евангелия, правой благословляет апостолов (земной мир). Иисус изображен как Пантократор, перед судом которого когда-то предстанет каждый человек.

Фигура Божьей Матери стоит в центре. Ее темное одеяние подчеркивают два светлых ангела, стоящих рядом. Руки Богородицы приподняты и развернуты ладонями вверх. Фигуры и лица двенадцати апостолов (по шесть справа и слева) выражают сильные чувства. Одни смотрят вверх, на Иисуса, другие – на Богородицу и ангелов. На заднем плане видны горные вершины, символизирующие гору Елеон, на которой произошло Вознесение Господне.

В Священном Писании сказано: явившиеся после Вознесения ангелы пояснили изумленным апостолам, что после Вознесения будет возвращение Иисуса. В этих словах заключено пророчество о втором пришествии Спасителя и грядущем Страшном Суде.

Сын Божий, вознесшийся к Отцу в человеческой плоти, стал невидим для людей. Его Божественную сущность верующие могут познать только в виде Святого Духа. Для человечества открылся путь в Вечность, к единению с Богом, но при условии соблюдения заповедей, открытых Иисусом Христом.

Заповеди Христа, заключенные в Новом Завете, стали связующим звеном между Богом и людьми. В продолжении Ветхого Завета в нем говорится, что Сын Божий во плоти человека придет на землю, чтобы своей смертью искупить первородный грех и дать шанс праведникам и раскаявшимся грешникам попасть в Царство Небесное.

Смысл иконы – олицетворение главного тезиса Нового Завета и прославление Иисуса Христа.

Почитание в православии

Почитание святого образа неразрывно связано с одним из самых значительных православных торжеств и Священным Писанием. Вознесение Господне – один из двенадцати постоянных православных праздников, отмечаемый после Пасхи. Празднование Вознесения в православии приходится на 40 день после Пасхи и длится 9 дней.

Икона относится к праздничному чину и обязательно имеется в церковном иконостасе православного храма. (Иконы праздничного чина занимают третий ряд иконостаса в алтаре).

История появления

О том, как произошло Вознесение Господне после воскрешения, описано в Евангелии тремя апостолами (Матфеем, Марком и Лукой) и в «Деяниях Апостолов».

Ближе всех к сюжету иконы повествование Луки: «…И вывел их (апостолов) вон (из города) до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо…». В «Деяниях Апостолов» это событие описано более подробно: Иисус вознесся на глазах апостолов на облаке и стал невидимым телесно; затем явились двое «мужей в белых одеждах»…

Начало празднования датируется I веком. Начиная с IV века, торжество стало повсеместным, когда прекратилось преследование христиан. Первые изображения появились в V веке в виде деревянных рельефов, фресок на стенах и куполах христианских храмов, а также икон.

В чем помогает икона «Вознесение Господне»

Молитвенное обращение к святому образу вселяет в душу верующего двойственное чувство: оно напоминает о Страшном Суде и дает надежду на исправление. Грешные мысли и поступки не осознаются в мирской суете. Мольба перед иконой успокаивает мысли, настраивает на позитив.

Молитва перед реликвией, основанной на Новом Завете и Евангелии, дает верующему силы:

Духовное очищение важно для каждого православного человека, чтобы Божья благодать коснулась его при жизни и не оставила после смерти.

Текст молитвы

Господи Иисусе Христе, Боже наш, сошедый с Небесных высот спасения нашего ради и напитавый нас духовною радостию во святыя и пресветлыя дни Воскресения Твоего, и паки по совершении земнаго служения Твоего вознесыйся от нас на небо со славою и возседый одесную Бога и Отца! В сей “ясный и всесветлый день Божественнаго на небеса восхождения” Твоего “земля празднует и ликует, радуется и небо Вознесением днесь Творца твари”, человецы славословят непрестанно, зряще заблуждшее и падшее естество свое на рамо Твое, Спасе, вземлемо и на небеса вознесенное, Ангели же веселятся, глаголюще: Кто Сей, пришедый во славе, силен во брани. Сей воистину Царь Славы?! Сподоби и нам немощным, земная еще мудрствующим и плотоугодия, творити непрестающим, восход Твой на небо страшный помышляющи и празднующе, плотская и житейская отложити попечения и со Апостолы Твоими на небо ныне взирати всем сердцем своим и всеми помышленьми своими, поминающе, яко тамо на небеси горе жительство наше есть, здесь же на земли мы точию странники и пришельцы есмы, отшедшия из дома Отча в страну далечу греха. Сего ради усердно просим Тя, преславным Вознесением Твоим, Господи, оживи нашу совесть, еяже нужнейши ничтоже есть в мире, возведи нас из плена сего греховнаго плоти и мира и сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная, яко да не ктому себе угождати будем и жити, но Тебе Господу и Богу Нашему служити будем и поработаем, дондеже отрешившеся от уз плоти и прошедши невозбранно воздушныя мытарства, достигнем небесных обителей Твоих, идеже, ставше одесную Величествия Твоего, со Архангелы и Ангелы и всеми святыми прославляти будем Всесвятое Имя Твое со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Единосущным и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Иконография Вознесения Господня

Приблизительное время чтения: 6 мин.

Смысл праздника Вознесения Господня

Для начала — вкратце о самом празднике. С одной стороны, он посвящен конкретному евангельскому событию — телесному переходу Спасителя от земли на Небо через сорок дней после Его Воскресения. С другой стороны, в этот день Церковью особо подчеркивается одна очень важная деталь христианского вероучения — Своим восшествием в небесную славу Господь не просто вернулся к Отцу, но еще и возвратил человеческой природе ее былое величие. То величие, которым она обладала до грехопадения и которым призвана обладать в рамках Божьего плана о мире.

Вознесение описано в двух Евангелиях и Деяниях святых апостолов (Мк 16:19-20; Лк 24: 50-53; Деян 1: 4-11). После Своего Воскресения Иисус на протяжении сорока дней являлся ученикам и беседовал с ними о тех вещах, которые они раньше либо не готовы были слышать вовсе, либо понимали не совсем верно. Во время этих бесед Спаситель словно переплавлял души апостолов, превращая простых рыбаков и ремесленников в проповедников. Но в то же время Он говорит, что это еще не все, что через несколько дней придет Дух Святой, который и совершит окончательный благодатный переворот в их сознании. Пока же они получают некую «теоретическую подготовку» перед тем, как рассеются по миру, возвещая Евангелие.

И вот, сказав самое главное, Господь вместе с учениками идет на гору Елеон, находящуюся близ Иерусалима, и там происходит невиданное доселе — Он поднимает руки в благословляющем жесте, постепенно отрывается от земли, устремляется вверх и исчезает в лучезарном облаке. От увиденного апостолы пришли в восторг и трепет. Тогда же явились им ангелы и сказали: «Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян 1:11).

Ранние изображения Вознесения

Новозаветный рассказ до своих мельчайших подробностей лег в основу иконографической композиции праздника. Но произошло это далеко не сразу — первые изображения Вознесения отличаются от поздних и современных фресок и икон. Самое древнее дошедшее до нас произведение — это резная плакетка из слоновой кости, хранящаяся в немецком городе Мюнхене. Она датируется началом V века и представляет собою композицию, которая по своему сюжету напоминает больше пасхальную сцену: жены-мироносицы пришли к гробу Христа, у входа стоит ангел, могилу окружили воины и еще какие-то люди. Над всей этой группой — Спаситель, поднимающийся вверх к Отцу. При этом Он, скорее, не поднимается, но Его самого поднимает спустившаяся с неба рука.

Такая оригинальная иконография появилась благодаря двум факторам.

Во-первых, на заре христианства проповедники (особенно западные) подчеркивали, что Христос воскрес силой Отца, тем самым усиливая мысль, что именно Отец является самым главным Лицом Святой Троицы. Позднее это богословское утверждение удалось уравновесить учением об абсолютной тождественности Троичных Личностей в Их единой божественной природе. Однако в период слабой разработанности тринитарного догмата идея подчиненности Христа Отцу многократно повторялась.

Вторым фактором являлось то, что в западной традиции понятия воскресения и вознесения были взаимосвязанными и почти взаимозаменяемыми. Поэтому и появилась такая необычная икона, вобравшая в себя образы и Пасхи, и Вознесения.

Развитие иконографии Вознесения

Со временем изображения Вознесения стали все больше быть похожими на современные и привычные нам иконы этого праздника. В качестве примера можно привести рельеф на деревянных дверях базилики святой Сабины в Риме. Он тоже V века, но изображенная на нем композиция очень похожа на привычные нам иконы и картины. Доска условно разделена на два пространства. Внизу стоит Богородица в окружении апостолов Петра и Павла, которые держат над Ней царский венец. Верхняя часть — Небо. В центре него стоит Спаситель, на фоне четырех крылатых животных, символизирующих четырех евангелистов. Рядом с изображением Христа мы видим греческие литеры «альфа» и «омега», что является отсылкой к Апокалипсису, где Он Сам о Себе говорит: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний» (Откр. 22: 13). Примечательно, что на этой иконе Господь не имеет бороды. Эта деталь, скорее всего, тоже отсылает нас к Священному Писанию, указывая на сыновний статус Христа по отношению к Богу Отцу: «Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя» (Мф. 12: 18).

Авторы храмовых врат создали очень насыщенный аллегориями сюжет. Нельзя сказать, что он вообще неисторичен, но все равно это больше не иллюстрация священной истории, а выражение тех аспектов церковного вероучения, которые так или иначе прослеживаются в празднике Вознесения.

Прежде всего, обратим внимание на Богородицу. Новый Завет умалчивает о Ее присутствии в момент Вознесения, но Предание единогласно свидетельствует, что и Она была на Елеоне, когда Иисус переходил от земли в небесную славу. На иконах праздника Ее изображают не с целью воссоздать картину события, а для того, чтобы выразить идею Церкви. Богородица всегда мыслилась самой главной среди людей, второй по своему значению личностью на планете после Христа. Она олицетворяет всех ранее живших и ныне живущих членов Церкви. Она — заступница всего христианского рода. Именно поэтому Преблагословенная Дева присутствует практически на всех изображениях Вознесения.

И, наконец, Спаситель. Он предстает перед зрителем не просто историческим Иешуа. Он — Бог, Сын Божий, Судья вселенной, ее Творец и Устроитель. Четыре крылатых животных — атрибут славы и величия Божьего, Его престол, Его, если можно так выразиться, свита. И этот Бог придет в конце истории вершить судьбу всех, кто когда-либо жил на земле.

Современная иконография Вознесения

Все перечисленные символы примерно с IX века (после победы над иконоборчеством) окончательно утвердились в иконописной традиции Востока и — отчасти — Запада. Современная каноническая икона Вознесения в целом выглядит так.

Золотистое поле (этот цвет символизирует собою божественный свет и благодать) разделено на два участка — верхний и нижний. Эти зоны размежеваны схематичным изображением Елеонской горы, с которой и вознесся Спаситель. Сам Он помещается в верхней части иконы в окружении ангелов. От Его фигуры, восседающей на троне, исходит неземной свет, а вокруг нее изображена сфера, которая символизирует божественную славу Господа.

В нижней части расположены фигуры апостолов, Богоматери и ангелов. Если не брать во внимание Пресвятую Деву, вся нижняя композиция полностью соответствует новозаветному рассказу. Она более всего исторична, и менее всего аллегорична. Еще меньше аллегорий — на западных картинах и современных росписях. Здесь вообще отсутствуют любые намеки на символизм, и просто изображается, как Иисус, воздев руки, поднимается на небо в лучах славы.

К сожалению, многим верующим больше всего нравятся именно такие «картинные» иконы. Но если мы хотим насладиться не талантом художника, а тем глубоким смыслом, который несет себе этот праздник, наше внимание должно быть приковано к более древним образцам иконописи. Только в них, насколько это возможно сделать с помощью красок, передана главная идея этого дня. Своим вознесением Христос вернул человеку Небо, и теперь каждый из нас может стать участником Божественной славы. Если, конечно, этого захочет и сделает все возможное для уподобления Ему.

Иконография Вознесения

Пасхальное пребывание Спасителя на земле было приготовлением апостолов и всего человеческого рода к принятию Царствия Божия. Это тоже можно назвать умалением Спасителя «нас ради человек и нашего ради спасения». И этот сорокадневный срок — срок воздержания, поста, предварение праздника, — стал временем Пасхи, которая празднуется от Воскресения до Вознесения. В Вознесении Христовом есть некоторый как бы ущерб, некоторая утрата. Спаситель оставляет Матерь Свою и учеников. Но в Вознесении Спасителя было обетование ниспослания ученикам и всей Церкви Утешителя Духа Святого. И еще другое обетование, возвещенное Ангелами ученикам: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, прийдет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». В Вознесении Спасителя, которое полагает конец Пасхи, уже кроется возвещенное Ангелами обетование непреходящей, немеркнущей, вневременной Пасхи, которая и есть Второе пришествие Христово.

И во всех иконах Вознесения возносящийся Христос изображен в той славе и торжестве, в какой придет судить вселенную. Спасителю в Вознесении более всего присуще имя Пантократор — Вседержитель. Изображается Он сидящим на престоле славы, в светлых одеждах, просветлённых золотыми лучами, асистом, образом божественных сил-энергий. Обе руки подняты для благословения, и не только руки, но и стопы (это не может быть выражено графически, но в стихирах праздника об этом говорится). Образ Спасителя заключен в мандорлу, то есть в круги, представляющие собой небесную сферу, также обычно наполненные золотыми лучами, расходящимися подобно солнечным лучам. И все изображение Христа является как бы солнцем. Солнцем правды, горящим над землей. Небесную сферу с изображением на ней Спасителя держат своими руками Ангелы, которые изображаются как бы несущими небесный круг и Спасителя в нем, сидящего на престоле.

Таково изображение Спасителя на иконе Вознесения, но, быть может, с еще большей силой эта слава, эта державность Спасителя выражена в росписях храмов. В тех росписях, которые сосредоточены обычно в самом куполе храма и часто захватывают и стены находящейся под куполом «шеи», или «барабана». Спаситель изображен в самой середине купола, как бы вписанный в небесный свод, который создан самой архитектурой храма — сферическая, округленная поверхность купола представляет небесный свод и своим видом, и символическим значением, которое придает ему Церковь. Вписанный в купол образ Христа еще более, быть может, чем в иконе, выражает славу и вседержавное величие. Это Пантократор — Господь Вседержитель. И здесь изображенный в куполе Спаситель как бы подобится солнцу, и образ этот, вознесенный над молящимися, изображает Вознесение. Но есть в нем некоторые черты, говорящие о будущем пришествии Его во славе, что связано воедино словами Ангелов: «Сей Иисус придет таким же образом, как вы видели Его восходящим». По краю купола изображены силы небесные, поддерживающие купол, — небесную сферу со Спасителем в середине. Ниже, обычно в поле, в котором помещены окна, в простенках между ними, изображена Божия Матерь, по правую и левую руку которой стоят два Ангела, вещающие апостолам, и апостолы, обращенные лицом к небу, как указано в Деяниях.

Что неизменно во всех иконах и росписях Вознесения, относящихся к самым разным временам, это безусловное, не имеющее, кажется, исключений, присутствие Матери Божией и Ее участие в празднике. А между тем ни в Деяниях — в первой главе, говорящей о Вознесении, ни в каких-либо местах Писания не указывается прямо на то, что Матерь Божия присутствовала на Елеонской горе во время Вознесения.

Св. Иоанн Златоуст так говорит о Вознесении Спасителя: «Взираем горе на небо, на самый престол Церкви, там восседает Начаток от Начал. Так и придет Сын Божий с неба судить нас, и не замедлит. Общий наш Владыка придет, ведя с Собою воинства, полки Ангелов, собор Архангелов, строй мучеников, лики праведников, сонмы пророков и апостолов, и среди них невещественно витая, — Сам как Царь в невыразимой и неизреченной славе».

В празднике Вознесения Спаситель вознес воспринятую Им человеческую плоть выше ангельских чиноначалий и не без плоти сел на престол одесную предвечного Отца. Эта божественная слава Спасителя, о которой говорит еще св. Иоанн Златоуст, которая исполняет и одевает ризой божественного света все человеческое естество Спасителя и облекает собой самую Его плоть, вознесенную превыше небес, и дает возможность понять хотя бы отчасти смысл и природу почитания икон.

И эта видимость, осязаемость воплощенного Слова сделала возможным для Церкви иметь и почитать святое изображение Христово. Основа святой иконы покоится в том, что: «Слово стало плоть, и с нами поживе, полное благодати и истины».

Но если Спаситель изображается видимо и телесно, то событие Вознесения дает хотя бы отчасти представление, как это понимали отцы Седьмого Вселенского Собора. Это изображение Христа воплотившегося, «описуемого плотью», но неизменно прославленное, исполненное не человеческого только, но божественного достоинства, того достоинства, которое наполнило Спасителя на горе Фавор несотворенным светом Божества, в то же время доступным восприятию. Это то достоинство, которым облекся Христос в Вознесении, в сидении одесную Отца и в которое облечется и в славном Втором Своем пришествии.

Святой иконой можно назвать лишь ту, где в той или иной степени присутствует эта слава, где образ отмечен печатью божественного преображения. И надо думать, в полном смысле слова святая икона может возникнуть и существовать только в недрах святой Православной Церкви, там, где сотворенный мир таинственно приобщается вочеловечением Христовым несотворенному Божественному Бытию, которое во всей своей полноте и неприкровенно будет явлено в жизни Будущего Века. И лишь иконы, которые имеют печать этой непреходящей славы, могут быть вечной закваской мира.

Икона Вознесения Господня

Иконография праздника

Приблизительное время чтения: 2 мин.

Иконография праздника Вознесения Господня основана на свидетельстве трех Евангелий –

от Матфея (Мф. 28, 16–20), Марка (Мк. 16, 19) и Луки (24, 50–51), а также на тексте Книги Деяний апостолов (Деян. 1, 4–12).

Все варианты иконографии Вознесения представляют собой единую композицию с двумя центрами – Господом Иисусом Христом и Божией Матерью.

Спаситель изображается в круге голубого, синего или зеленого цвета – это символ славы Божией, в которой Христос вознесся в Царствие Отца Своего Небесного. Господь пишется сидящим на престоле, в левой руке Он держит свиток или скрижаль – символ Евангелия, правой рукой благословляет.

По бокам от круга славы изображаются два ангела, которые его поддерживают и возносятся вместе с Господом.

Икона «Вознесение Господне»

По бокам и чуть позади Богородицы пишутся фигуры еще двух ангелов, обращенных своими ликами к апостолам. Это те «мужи», о которых Священное Писание говорит следующее: «И когда они (апостолы – ред.) смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1, 10–11). В этих словах приводится пророчество о втором пришествии Спасителя для совершения Страшного суда.

Вознесение Господне. Россия. Москва. Оружейная палата. XVII в. Россия. Москва. Московский Кремль. Вознесенский монастырь

Справа и слева от Божией Матери изображаются фигуры одиннадцати апостолов (без предателя Иуды Искариота). Все апостолы пишутся в движении: кто-то смотрит вверх на небо, кто-то слушает ангелов, кто-то, опустив голову, ожидает благословения Господня.

За фигурами Богородицы, ангелов и апостолов символично (в виде скал) изображается гора Елеон, на которой и произошло Вознесение Господне.

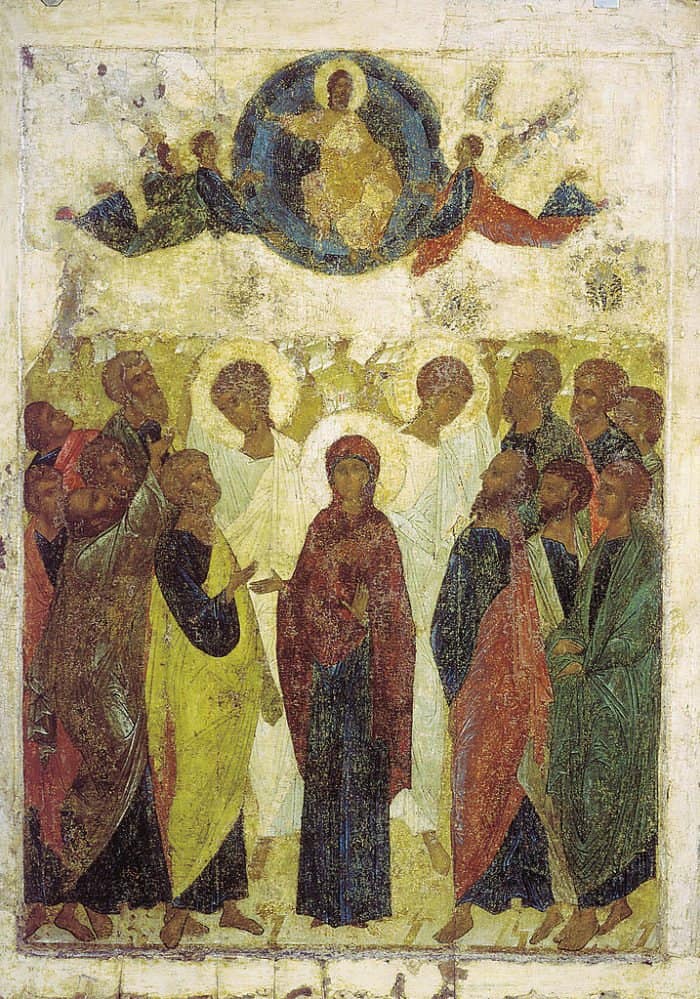

Андрей Рублев и Даниил Черный. Вознесение Господне. Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры. Праздничный чин. 1420-е гг.

Андрей Рублев и Даниил. Вознесение. 1408 г.

Вознесение Господне. Беларусь. XVII в.

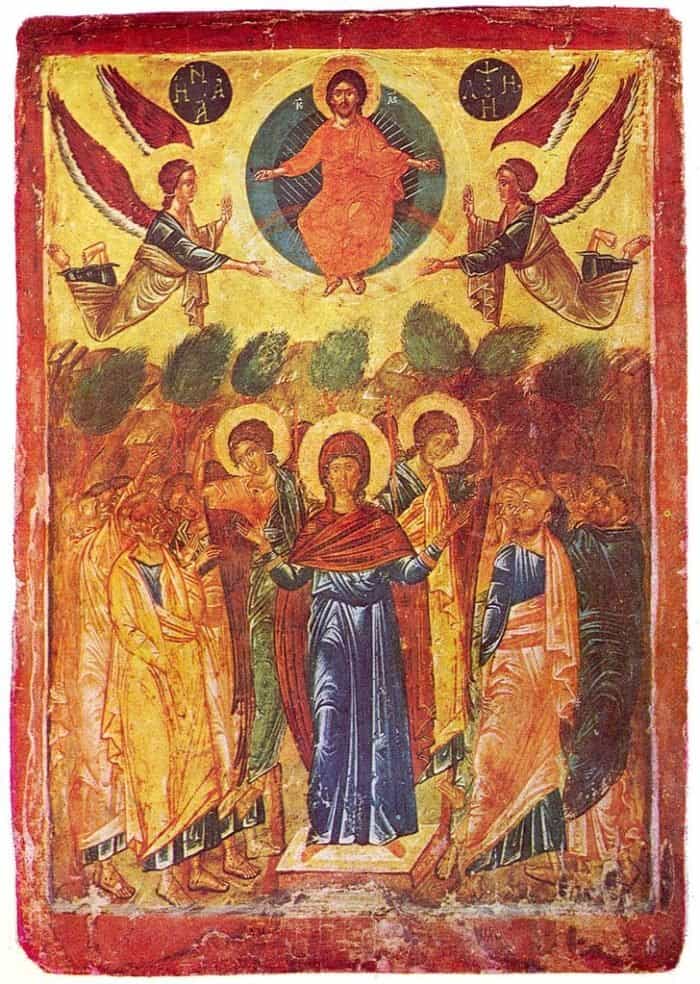

Вознесение Господне. Болгария. 16 век.

Вознесение Господне. Византия. XV в.

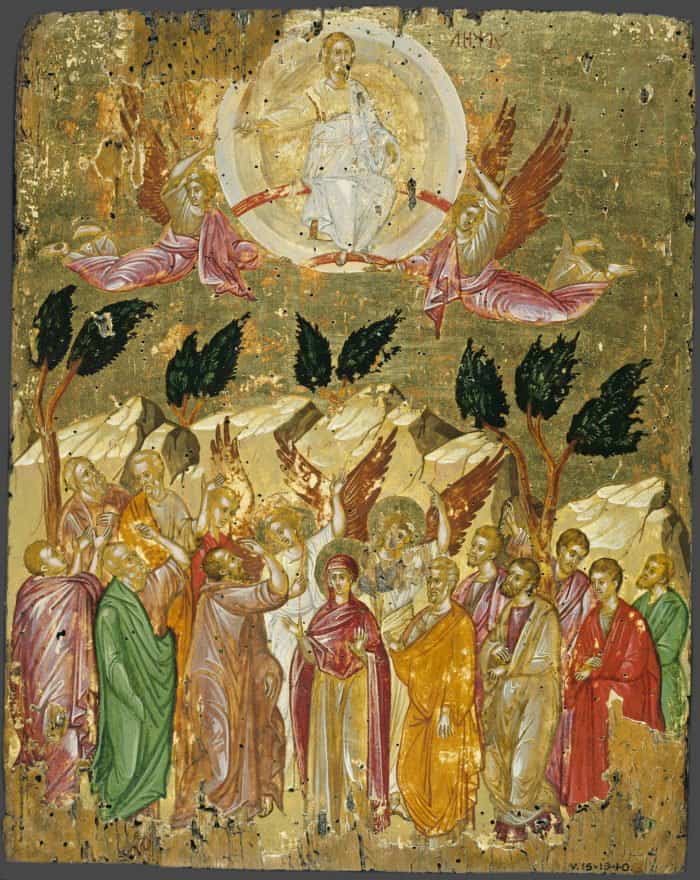

Вознесение Господне. Греция. XV в. Италия. Венеция. Музей Греческого института византийских и поствизантийских исследований

Вознесение Господне. Греция. Крит. XV в. Англия. Лондон. Музей Виктории и Альберта

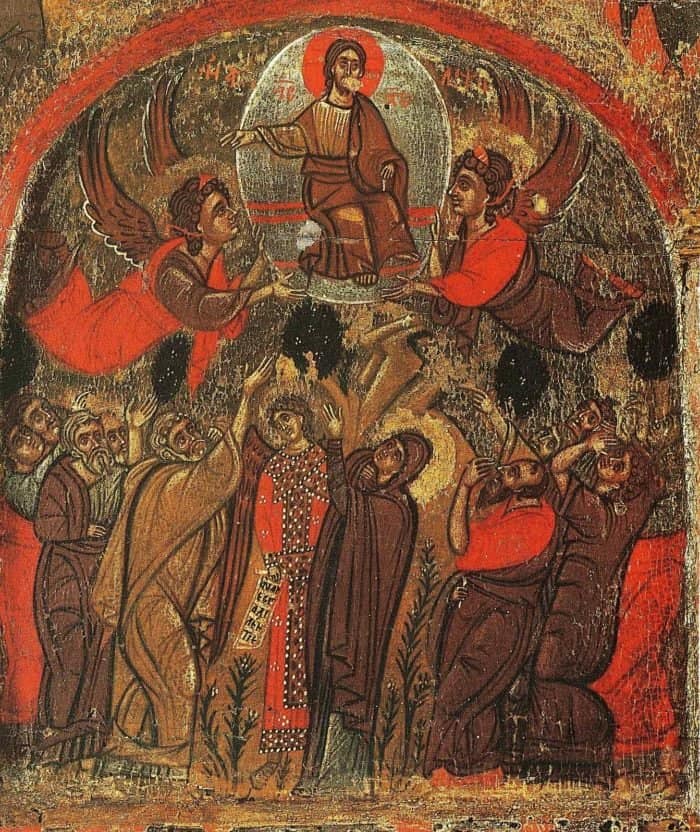

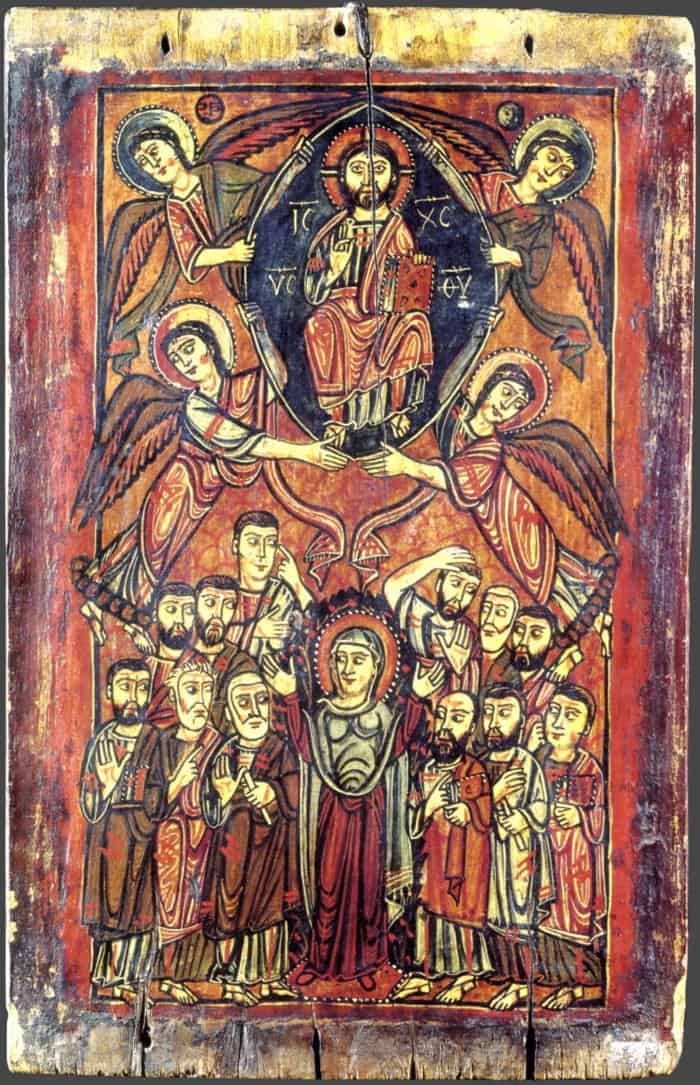

Вознесение Господне. Египет. Синай. XI в. Египет. Синай, монастырь св. Екатерины

Вознесение Господне. Италия. Венеция. Собор Святого Марка._ XII в.

Вознесение Господне. Россия. 19 век

Вознесение Господне. Россия. Москва. XVI в.

Вознесение. Византия. IX в. Греция. Салоники, Святая София

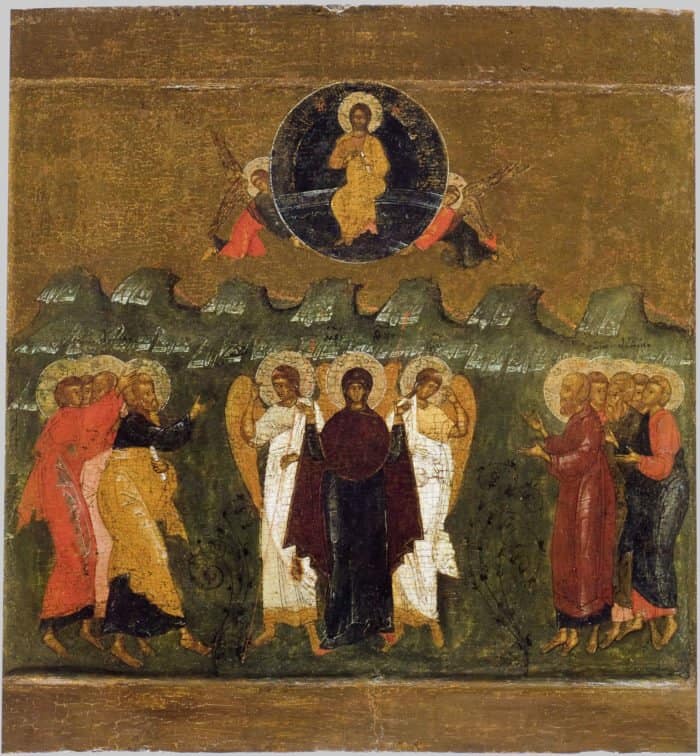

Вознесение. Около 1497. Собор Успения Богородицы, Кирилло-Белозерский монастырь

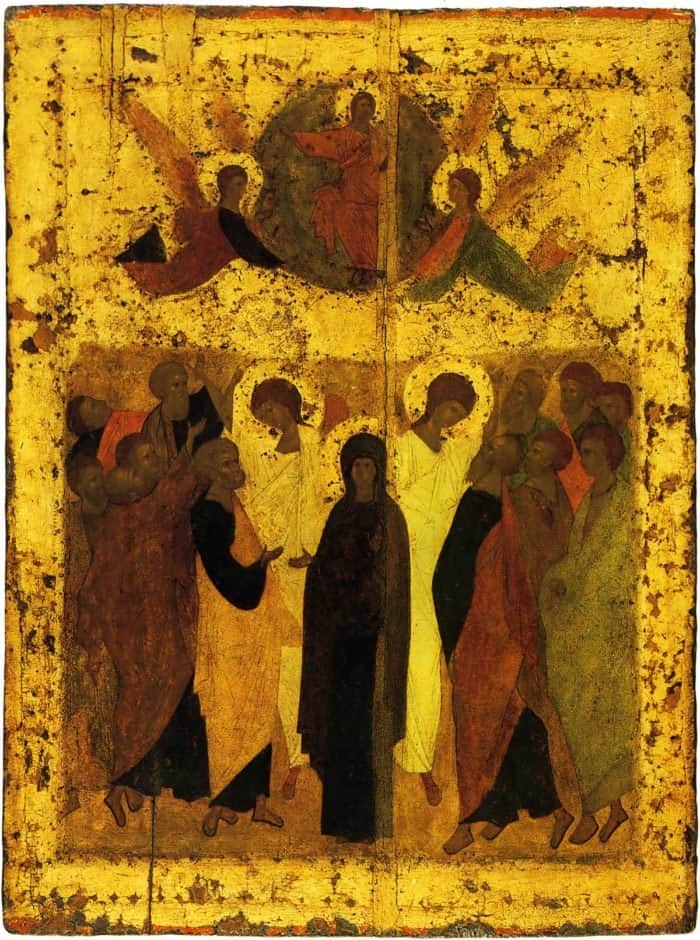

Вознесение. Россия. Москва. Московский Кремль. Благовещенский собор. XV в.

Вознесение. Россия. Старая Ладога. Георгиевская церковь. XII в.

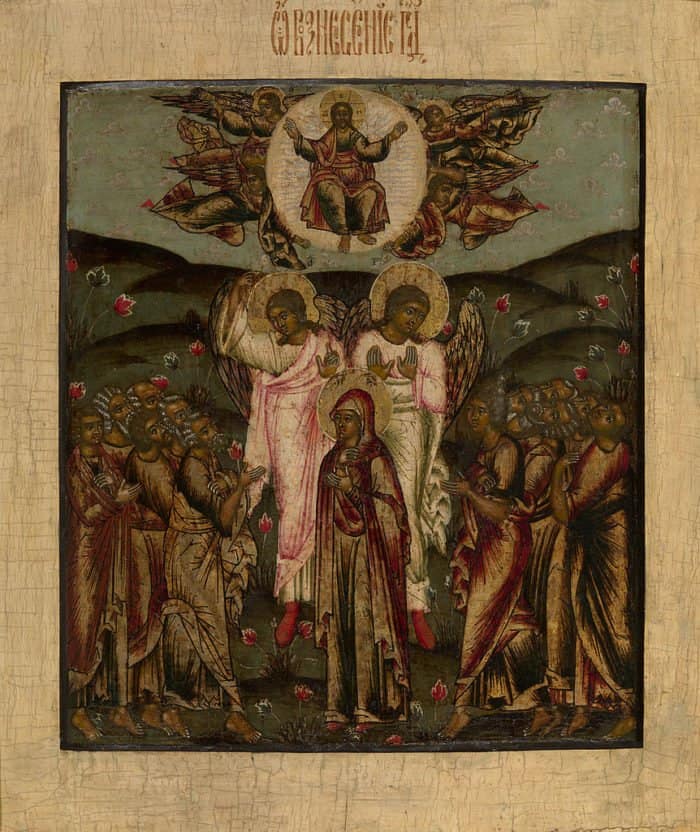

Вознесение. Середина 17 века. Белорусская школа. Национальный художественный музей Республики Беларусь.