впервые был избран земским собором русский царь

Борис Годунов – первый избранный царь

Из школьной программы мы знаем, что фигура царя Бориса Годунова очень неоднозначная. Эта историческая личность представлялась нам скорее в отрицательном свете. Смутное время, страшный голод, ужесточение крепостного права – хуже и придумать сложно. Однако, если пристальнее рассмотреть биографию первого избранного русского царя, то можно найти не только черные пятна, но и вполне разумные реформы, которые, как планировал Борис Фёдорович, должны были пойти на пользу государству.

Как стать царём?

Так кем же был Борис Годунов, почему его выбрали на царство, как вышло, что его сначала уважали, а потом боялись и ненавидели? Действительно ли Годунов был настолько хитёр и расчётлив? И как правление Бориса Фёдорович отразилось на русской истории?

В 1584 году скончался Иван Грозный. На престол вступил его сын Фёдор Иванович, который по ряду связанных со здоровьем причин не был способен держать бразды правления страной целиком и полностью в своих руках. Тогда и решено было создать регентский совет, в который вошли, как полагает ряд историков, Богдан Бельский, Никита Юрьев (Романов), Иван Мстиславский и Иван Шуйский. Они стали советниками Фёдора.

А.Д. Кившенко. Царь Фёдор Иоаннович надевает на Бориса Годунова золотую цепь

Однако на протяжении всего правления между боярами-регентами шла постоянная борьба. Наконец в январе 1598 года Фёдор Иванович скончался, не оставив указаний о наследнике. Фактически, устранив соперников, еще при жизни покойного, правителем страны стал Борис Годунов, на сестре которого Ирине был женат последний правитель из прервавшейся династии Рюриковичей. На пирах даже здравицы царю Фёдору совмещали со здравицами Борису, что по тогдашним представлениям было делом немыслимым. Сама английская королева обращалась к Годунову, называя его «лорд-протектор», да и с европейскими дворами переписка велась от имени реального правителя. Наследника у Федора не было, единственным их с Ириной ребенком была девочка, но она умерла в младенчестве.

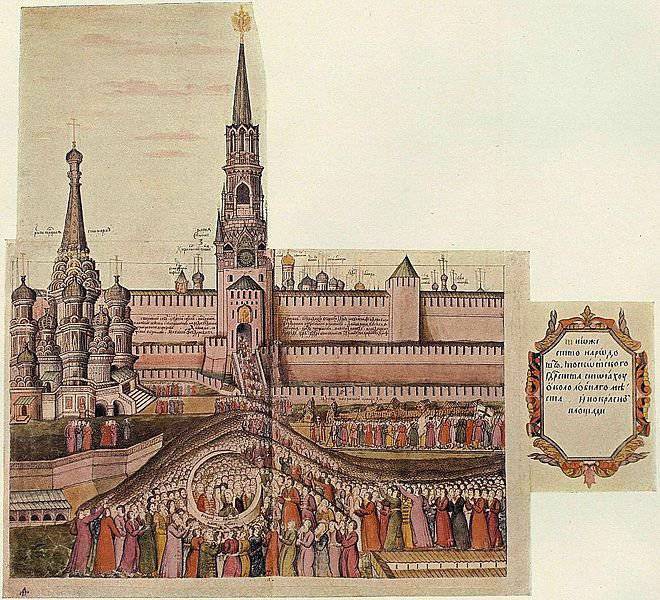

Поскольку династия прервалась, перед страной встал вопрос о новом царе. Московские люди выступили за Бориса, кандидатуру царя поддержал и патриарх Иов. И только Боярская дума сомневалась какое-то время. Единственным решением проблемы был созыв Земского собора. В феврале 1598 года собралось 83 представителя духовенства, 338 служилых людей, 21 представитель купечества и торгового люда, 61 староста и сотник. В результате на царство был избран 46-летний Борис Годунов.

1 августа Бориса Фёдоровича, как в свое время и Ивана IV, венчали на царство. Боярская дума поддержала это избрание. Во главе государства стал человек не из династии Рюриковичей. Никаких правил, традиций и положений по избранию нового царя не было, всё решалось впервые, а новый царь сделал всё, чтобы процедура выглядела более или менее легитимно. Демократия на уровне Земского собора того времени сделала в России свои первые шаги.

С.В. Иванов. Земский собор

Царь Борис

Правление нового царя начиналось очень оптимистично. Служилые люди получили тройное годовое жалованье. Сельских жителей на год освободили от податей, а купцы могли торговать два года беспошлинно. Знатные дворяне были пожалованы должностями и чинами. Думные бояре были награждены особенно щедро, так как новый царь отлично понимал, от кого в основном зависит судьба новой династии.

Историки называют первые два года правления Годунова самыми благодатными. Многие высоко отмечают его заслуги как успешного правителя и государственного деятеля. При Борисе Фёдоровиче продолжается освоение «Дикого поля» (строительство городов-крепостей), укрепление южных границ. В состав России была возвращена часть территорий, недавно утраченных во время Ливонской войны, в том числе русские города возле Финского залива.

Во времена царствования Годунова продолжилось сближение России с Западом. Царь Борис приглашал иноземцев на службу, освобождая их от налогов, посылал русских молодых людей учиться за границу (еще до Петра I!). Среди его проектов было учреждение в Москве высшей школы, но царь умер раньше, чем столь ответственное событие могло реально свершиться.

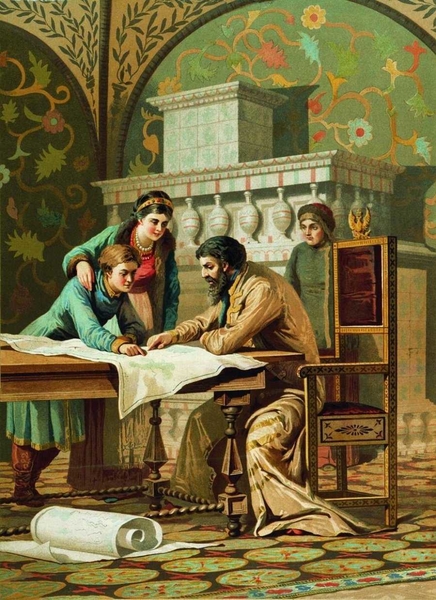

А.Д. Кившенко. Царь Борис Годунов и дети

В правление Бориса Фёдоровича наблюдается размах городского и церковного строительства, для этих целей были приглашены иностранные архитекторы и строители. Самым грандиозным строительством его эпохи стала величественная Смоленская крепость.

Борис Годунов ещё в 1589 году, будучи фактическим правителем, добился учреждения на Руси патриаршества. Это повысило престиж Русской церкви в православном мире.

Но всё продолжалось недолго. Боярство никак не могло смириться с «выскочкой» на престоле, а народ быстро забыл всё хорошее, столкнувшись с огромными проблемами из-за трёх неурожайных лет в начале XVII века, принёсших страшный голод и массовое разорение. Справиться с кризисом царь Борис и его правительство не смогли. Народ посчитал это «божьей карой» за «неправильного» царя. К тому времени у многих русских людей на устах уже было имя появившегося вдруг в Польше самозванца, выдававшего себя за сына Ивана Грозного, – погибшего царевича Дмитрия. Годунов принимал меры, чтобы обезопасить себя и государство, но в апреле 1605 года неожиданно заболел и умер. Царём стал 16-летний сын Бориса Фёдор, но вскоре в Москве произошёл мятеж, спровоцированный самозванцем Лжедмитрием I. Царя Фёдора и его мать убили, оставив в живых только дочь Бориса Ксению. Ксения стала наложницей самозванца, а затем ушла в монастырь. На Руси все сильней разрасталось Смутное время…

Ныне на телевизионных экранах демонстрируется сериал «Борис Годунов» c Сергеем Безруковым в главной роли. Очень здорово, что телевидение обратилось к этому сложному периоду отечественной истории. Надеемся, что авторы смогут донести до нас и историческую правду, и весь трагизм прошедших событий.

Первый из рода: как Михаил Романов оказался во главе Русского царства

Трудное детство

Будущий основатель династии российских правителей родился в 1596 году в семье московских бояр Романовых: Фёдора Никитича (впоследствии — патриарха Филарета) и его жены Ксении Ивановны. Михаил Фёдорович доводился внучатым племянником Ивану Грозному и двоюродным племянником последнему русскому царю из московской ветви династии Рюриковичей — Фёдору Ивановичу.

В Смутное время Борис Годунов рассматривал Романовых как своих главных соперников, желающих занять московский престол. Поэтому очень скоро всё семейство подверглось опале. В 1600 году Фёдор Никитич вместе с супругой насильно приняли постриг и покинули мирскую жизнь под именами Филарет и Марфа. Это лишало их права на корону.

В 1605 году к власти пришёл Лжедмитрий I. Стремясь подтвердить свою принадлежность к царскому роду, самозванец приказал вернуть из ссылки Романовых. По стечению обстоятельств освобождённый Филарет занял при Лжедмитрии главный церковный пост. Когда же самозванца сверг Василий Шуйский, Филарет с 1608 года взял на себя роль «наречённого патриарха» нового самозванца Лжедмитрия II, расположившего свой лагерь в Тушине. Однако перед неприятелями «тушинского вора» Филарет называл себя его пленником.

Спустя некоторое время Филарет наотрез отказался подписывать составленный поляками договор о передаче русского престола польскому королевичу, католику Владиславу. За непослушание поляки арестовали Филарета и освободили лишь в 1619 году, когда с Польшей было заключено перемирие.

Тем временем Михаил Романов несколько лет провёл во Владимирской области в поместье своего дяди. В Москве он оказался в разгар польско-литовской оккупации, после того как был свергнут Василий Шуйский и установилась Семибоярщина. Зимой 1612 года инокиня Марфа с сыном укрывались в своём поместье под Костромой, а затем спасались от польско-литовского преследования в Ипатьевском монастыре.

Лишь с освобождением столицы в 1613 году стало возможным возрождение российской государственности. Поэтому в начале того же года был созван первый всесословный Земский собор, в котором приняли участие как посадское население, так и сельские обыватели. Путём голосования предстояло избрать нового правителя.

«Консолидирующая фигура»

«Воцарение Михаила Фёдоровича на престоле стало возможным после очень тяжёлых испытаний Смуты, самоорганизации земских миров, образовавших первое и второе ополчения для освобождения Москвы в 1612 году. Именно Земский совет всея земли созвал собор для избрания царя, а после выборов Михаила Романова 3 марта 1613 года он получил власть от всех чинов Русского государства. Важным было первоначальное общее согласие с кандидатурой Михаила Романова как родственника последнего до Смуты легитимного царя — Фёдора Ивановича», — сказал в беседе с RT доктор исторических наук, профессор Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина Вячеслав Козляков.

На Земском соборе было выдвинуто более десяти кандидатур, в том числе князей Дмитрия Трубецкого и Дмитрия Пожарского. «Иностранных принцев» в качестве претендентов на русский престол уже не рассматривали.

«Михаил Фёдорович оказался консолидирующей фигурой для многих. После Смутного времени, когда ополчения освобождали Москву, царь Фёдор Иванович воспринимался как последний законный царь, после чего появлялись цари избранные, не имевшие прямого отношения к этой традиции, самозванцы. Михаил же был ближайшим родственником последнего законного московского царя из династии Рюриковичей», — рассказал в интервью RT заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.

Эксперт также подчеркнул, что Михаил Фёдорович всё время находился вне политической борьбы, которая развернулась во времена Смуты, он лично не заявлял о притязаниях на престол, не принимал участия в заседаниях Собора. Но именно его фигура символизировала преемственность власти.

Тяжёлое «наследство»

«После выборов царя сразу началось восстановление власти, сводившееся к порядку «как при прежних государях бывало». Никто никому не мстил, бояре, сидевшие в Москве во время её осады земскими ополчениями, остались у власти и снова вошли в Боярскую думу. И тем не менее первые годы правления царя Михаила Фёдоровича оказались очень трудными, но в это время были грамотно расставлены приоритеты: восстановление государства, усмирение бунтовавших казаков, возвращение утраченных территорий», — говорит Козляков.

После заключения с Польшей перемирия поляки в 1619 году освободили из плена Филарета. Распространено мнение, что вплоть до кончины патриарха в 1633 году вся власть фактически находилась именно в его руках.

«Несмотря на большую роль Филарета, Михаил Фёдорович был вполне самостоятельным государем, но он неизбежно должен был опираться на чью-то поддержку и помощь в течение нескольких лет первого периода своего царствования. Земский собор оказывал большую поддержку Михаилу Фёдоровичу», — считает Пчелов.

Эксперты говорят, что первые годы царствования Михаила Фёдоровича, когда новый государь оказался в окружении родственного круга бояр Романовых, князей Черкасских, Шереметевых и Салтыковых (родственников матери царя), вроде бы дают основание утверждать, что царь был слабым и безвольным правителем.

«В то же время основные проблемы царства, связанные с войной или сбором чрезвычайных налогов, по-прежнему решались с помощью Земских соборов. При преобладании в Думе родственников царя там оставались и представители других родов княжеской аристократии. И никто в «романовской» партии не мог бы усилиться настолько, чтобы заменить собою царя. Даже с возвращением царского отца, будущего московского патриарха Филарета, в 1619 году понятия о первенстве царской власти не поменялись», — объяснил Козляков.

По словам эксперта, историки могут долго рассуждать о своеобразном «двоевластии великих государей» — царя и патриарха. Но роль Михаила Фёдоровича и Боярской думы во всех делах оставалась определяющей. Поддерживал его в этом и патриарх Филарет, после возвращения которого прекратили созываться Земские соборы. Царь Михаил Романов шёл на компромиссы, чтобы учесть мнение отца, но в основе этого были не безволие и страх, а тёплые отношения между отцом и сыном, о которых свидетельствует сохранившаяся переписка царя и патриарха.

После кончины Филарета Михаил на протяжении 12 лет правил самостоятельно. И народ его запомнил как праведного и честного государя. Михаил Фёдорович не был сторонником строгих правил. К примеру, для руководства городами он внедрил институт воевод, однако после прошений горожан ему не составило труда заменить их выборными представителями земской знати. Молодой правитель регламентировал взимание податей. Единицей обложения стали доля земли и специальные предприятия (хлебопекарни, мельницы, ремесленные лавки). Для достоверного учёта были оформлены писцовые книги, что сдерживало самоуправство налоговых сборщиков.

При Михаиле Фёдоровиче начались работы по поиску природных богатств, строились чугуноплавильные, оружейные, кирпичные и многие другие заводы. Именно он основал Немецкую слободу в Москве — места поселения заграничных инженеров и военных, которые в эпоху Петра I сыграют большую роль.

«Будь царь Михаил Фёдорович таким слабым правителем, не случилось бы преображения во второй части его царствования (после ухода из жизни его родителей) в 1630—1640-е годы. Не смогла бы утвердиться и династия Романовых», — подчёркивает Козляков.

Но самое важное, что удалось сделать Михаилу Фёдоровичу, — это вывести страну из глубочайшего кризиса, в который её повергла Смута.

«Расцвет Московского царства времён Алексея Михайловича, его сына, был заложен ещё при Михаиле Фёдоровиче. Была закончена война с Речью Посполитой, был заключён мирный договор со Швецией. Конечно, Смоленская война 1630-х годов была не очень удачной. Тем не менее страна восстановилась после Смуты и стала уверенно двигаться вперёд», — заключил Пчелов.

400 лет назад Земский собор избрал русским царем Михаила Федоровича Романова

Иван Никитич был произведён Лжедмитрием в бояре. В 1606—1607 гг. был воеводой в Козельске и воевал со сторонниками Лжедмитрия II. Затем вошёл в состав боярского правительства – Семибоярщины. Иван Романов стал одним из богатейших людей России. Однако во время Земского собора выбиравшего нового царя в 1613 году просчитался, Иван Никитич поддерживал кандидатуру шведского королевича Карла Филиппа, и когда казаки выдвинули его племянника Михаила, он ответил им: «Тот есть князь Михайло Федорович еще млад и не в полне разуме». В результате во время правления Михаила Фёдоровича, Ивана Никитича отстранили от государственных дел.

Созыв Земского собора и его решение

26 октября 1612 года в Москве, не получив помощи от сил гетмана Ходкевича, капитулировал польский гарнизон. Руководством Второго ополчения было решено провести выборы нового царя. От имени освободителей Москвы — Пожарского и Трубецкого, по русским городам были разосланы грамоты о созыве Земского Собора. Есть сведения о грамотах, отправленных в Соль Вычегодскую, Псков, Новгород, Углич, они предписывали прибыть в столицу представителям каждого города до 6 декабря. Однако процесс съезда выборных затянулся. Некоторые земли были сильно разорены и обезлюдели, кто-то прислал 10-10 человек, кто-то одного. В результате срок открытия заседаний Земского Собора перенесли с 6 декабря 1612 года на 6 января 1613 года.

Надо сказать, что проблем в это время хватало и без Земского Собора. Польский король, взяв часть смоленского гарнизона и соединившись с остатками войск Ходкевича, он по Ржевской дороге двинулся на Москву. Получив известие о падении польского гарнизона в Москве, он вспомнил о ранее отвергнутом им смоленском договоре и стал говорить, что явился дать на царство избранного русскими Владислава, который якобы ранее болел и не мог прибыть. В Москве не были готовы к серьёзным сражениям: укрепления были полуразрушенными, запасов провианта не было, поэтому большая часть ополчения, дворян и казаков разошлась по домам и другим областям. У Трубецкого и Пожарского оставалось не более 3-4 тыс. воинов. Однако они решили не уступать и встретить врага грудью, не подпуская к городу.

Сигузмунд тем временем подошёл к Волоколамску. Поляков в крепость не пустили. У короля взыграла спесь и решил наказать непослушный город, началась осада. В Москву было отправлено посольство Мезецкого в сопровождении 1 тыс. конного полка. Ополченцы с таким посольством церемониться не стали, всадников отбросили, а посол Мезецкий перебежал к русским. Сигузмунд в это время безуспешно топтался у Волоколамска, все польские штурмы были отражены, казаки сделал успешную вылазку, захватив несколько пушек. Начиналась зима, фуражиров убивали партизаны (шишы). 27 ноября король отдал приказ отходить.

Русь смогла более или менее спокойно приступить к государственному строительству. Для этого земское правительство решило прошлое не ворошить и счётов не сводить, т. к. многие видные бояре и дворяне служили различным правительствам. Кто бы и в какой партии не служил во время Смуты, сохранили пожалования и чины, даже полученные от «Тушинского вора». Недействительными признали только титулы и награды пожалованные Сигизмундом. Под арест взяли только явных польских пособников, Андронова и его подручных.

В начале 1613 года в Москву стали съезжаться делегаты. Приезжали выборные от всех сословий и групп: дворян, духовенства, посадских (горожан), стрельцов, казаков, черносошных крестьян. 16 января Земской Собор начал свою работу. Среди представителей русской знати выделялось несколько фамилий, которые могли претендовать на престол. Это был род Голицыных, который происходил от Гедемина Литовского. Однако виднейший представитель этой фамилии – полководец и активнейший участник событий Смутного времени Василий Васильевич Голицын (1572—1619) отсутствовал. В. Голицын воевал против Лжедмитрия, но после смерти Бориса Годунова вместе с П. Ф. Басмановым изменил Фёдору Борисовичу Годунову и перешёл на сторону самозванца. Он был участником убийства Фёдора Годунова, заговора и свержения Лжедмитрия, затем Василия Шуйского, неизменно был на стороне победителей во всех конфликтах. Ему не повезло в 1610 году, когда он стал участником посольства к Сигизмунду III. Он был задержан вместе с Филаретом, затем стал пленником и так и умер в заточении.

Среди родов, которые могли претендовать на престол, были Куракины (вели своё происхождение от Гедемина). Князь Иван Семёнович Куракин (?-1632) был участником заговора против Лжедмитрия и возведшего на престол князя Василия Шуйского. Князь воевал против отрядов Лжедмитрия II, действовал под руководством князя Михаил Скопина-Шуйского. Вместе с Мстиславским, после свержения В. Шуйского, был инициатором избрания правителя Русского царства из какой-либо европейской королевской династии. Активно продвигал кандидатуру королевича Владислава, после того как этот план реализовать не удалось, Куракин перешел на службу Сигизмунда III. Репутация изменника не позволила ему претендовать на престол в 1613 году.

В числе кандидатов на царство был и Князь Иван Михайлович Воротынский, как один из знатнейших и способнейших бояр. Воротынские были ветвью князей Новосильских и считались одним из знатнейших родов Русского царства. Иван Воротынский способствовал низложению Лжедмитрия, воевал со сторонниками второго самозванца и Болотникова, был среди тех, кто отнял власть у В. Шуйского. Стал членом боярского правительства, но поддержал Гермогена и подвергся со стороны других бояр преследованию, был арестован. По официальной версии, во время выборов 1613 года Воротынский подал самоотвод.

На трон также могли претендовать Годуновы и Шуйские, эти фамилии занимали престол и были родственниками ранее правивших монархов. Шуйские были потомками суздальских князей, принадлежали роду Рюриковичей. Однако представители этих родов считались политически опасными, т. к. заняв престол, могли заняться сведением счётов с противниками, теми, кто участвовал в возможном отравлении Бориса Годунова, убийстве его сына, в свержении Василии Шуйского и его выдаче полякам.

Князья Дмитрий Пожарский и Дмитрий Трубецкой также могли стать претендентами на престол. Полководцы прославили свои имена в борьбе с «ворами» и поляками, но не отличались знатностью. Но, Пожарский повышенным честолюбием не страдал и в цари не метил. В Москве формальное лидерство уступил Трубецкому, который попытался организовать кампанию по своему избранию. К тому же после ранения в голову, Пожарский часто болел и надолго выходил из строя. Среди иностранных кандидатов были польский и шведский королевичи Владислав Сигизмундович и Карл Филипп.

Однако главную роль сыграл силовой фактор – остававшиеся в Москве отряды казаков буквально продавили кандидатуру Михаила Фёдоровича. В чьих интересах они действовали, история умалчивает. 4 (по другим данным, 7) февраля на заседании Собора предложение об избрании Михаила подали служилые Галича, донской атаман Межаков, келарь Троице-Сергиева монастыря Палицын и калужский купец Судовшиков. Вопрос не был окончательно решён. Его отложили на две недели, чтобы делегаты могли съездить в свои города и «проведать», поддержат ли их кандидатуру местные жители.

21 февраля собрались снова. Бояре, которые настаивали на других кандидатах, снова заговорили об иностранных королевичах, или отсрочке, мол, надо самого Михаила призвать да посмотреть на него. Тут московские простые люди и казаки возмутились отсрочками и интригами, окончательное обсуждение было вынесено на «улицу». На Красной площади, где собрались толпы народа, единодушно одобрили избрание царем Михаила. Примерно в это же время совершил свой подвиг Иван Сусанин, который завёл одну из польских шаек, продолжавших грабить русские области, в топи.

Через несколько дней в Кострому, где жил Михаил Романов с матерью было отправлено посольство под началом архимандрита Феодорита Троицкого. Оно должно было вручить Михаилу соборную клятву и объявить об его избрании на престол. Согласно официальной версии, Михаил первоначально отказывался от такой чести, т. к. судьба последних российских монархов была весьма печальной. Его поддерживала и мать Марфа. Так или иначе, Михаил Романов выслушал доводы посланцев и дал согласие принять русский престо. В Москву он прибыл 2 мая 1613 года. В России утвердилась новая династия.

Россия сделала важный шаг на пути к стабилизации, прекращению Смуты. Война с «ворами», отрядами разбойников, поляками и шведами, успокоение державы затянулось ещё на несколько лет, но это был уже подъем, а не падение.