вынос мозга разрыв аневризмы

Аневризма головного мозга: симптомы, лечение, операция по удалению

Аневризма сосудов головного мозга – опасная патология, способная привести к летальному исходу. Нарушение относится к заболеваниям системы кровообращения. При такой болезни выпячивается отдельный участок артерии. В результате образуется мешочек, наполненный кровью. Чаще всего подобное нарушение развивается у основания черепа.

Статистика говорит о том, что аневризмы преимущественно диагностируют у представительниц слабого пола. В группу риска входят пациентки старше 35 лет. Дети практически не подвержены заболеванию. В основном аневризмы имеют приобретенный характер. Реже они бывают врожденными.

Причины развития аневризм

Существует большое количество факторов, способных вызвать появление аневризмы. Основной причиной ее возникновения признано повышенное артериальное давление, характерное для гипертонической болезни. Гипертензия нередко провоцирует выпячивание стенок сосудов в наиболее ослабленных местах.

Другие факторы, вызывающие развитие аневризмы:

Аневризма также возникает при ослаблении соединительной ткани, происходящем на фоне генетических или аутоиммунных заболеваний. Образованию мешочка с кровью способствуют вредные привычки, нарушающие нормальное кровообращение (алкоголизм, курение, наркомания).

В некоторых случаях установить точную причину формирования аневризмы не удается. Болезнь способна протекать бессимптомно, что значительно усложняет ее своевременное выявление. Иногда аневризму удается обнаружить случайно, при диагностике других заболеваний.

Выраженность симптомов аневризмы во многом определяется величиной пораженного участка. Если сосудистое образование небольшое, негативные признаки часто отсутствуют, а пациент не жалуется на ухудшение самочувствия.

Аневризма склонна к постепенному росту. Увеличиваясь в размерах, патологическое образование сдавливает расположенные рядом нервы и сосуды, нарушает кровоток, препятствует снабжению кислородом тканей головного мозга. При таком состоянии многократно возрастает риск формирования тромбов, усложняющих движение крови в сосудах.

По мере увеличения патологической области возникает характерная клиническая картина. Основными признаками прогрессирующей болезни становятся:

Если стенка артерии существенно слабеет, аневризма разрывается. В основном это случается в возрасте 40-60 лет. Нарушению целостности сосуда способствуют имеющиеся заболевания (атеросклероз, рак, почечные патологии). Аневризма может разорваться после получения травмы, резкого повышения АД. Иногда ее разрыв выступает последствием интенсивных физических нагрузок, сильных стрессов.

Подобное состояние сопровождается тяжелой симптоматикой:

Согласно статистике ВОЗ, 25% больных погибают сразу после разрыва аневризмы головного мозга. Остальные рискуют стать инвалидами, не способными к самообслуживанию, могут приобрести когнитивные нарушения в виде затрудненной речи, онемения конечностей, шаткости походки, снижения остроты зрения. Тяжелые последствия отсутствуют только в тех случаях, когда повреждение больного сосуда оказывается минимальным.

При возникновении симптомов разрыва аневризмы пациента необходимо срочно доставить в специализированное отделение, где ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Самостоятельные попытки стабилизировать состояние пострадавшего чреваты серьезным ухудшением ситуации.

Диагностика и лечение

Пациенту с подозрением на аневризму головного мозга назначается комплексное обследование. Основные диагностические процедуры:

При аневризме сосудов головного мозга часто назначается медикаментозная терапия. Этот вид лечения не способен избавить больного от сформировавшейся аневризмы, поэтому задействуется с целью предупреждения разрыва сосуда и внутримозгового кровоизлияния. В число основных препаратов, используемых при обнаружении сосудистого дефекта, входят средства для нормализации повышенного артериального давления, устранения спазмов в головном мозге, расширения сосудов. Также применяются анальгетики, спазмолитики, лекарства, препятствующие образованию тромбов.

Консервативная терапия может иметь разную продолжительность. Такой вид лечения продолжается до того момента, пока не наступит подходящий момент для хирургического вмешательства.

Операция при аневризме

Существует несколько методик выполнения операции при аневризме сосудов головного мозга. В выборе определенного способа специалисты руководствуются степенью развития заболевания, вероятностью разрыва дефекта и серьезного повреждения сосуда, а также индивидуальными особенностями пациента и другими факторами.

Основные виды хирургического вмешательства:

Все варианты вмешательства при аневризме осуществляются с применением общей анестезии. После выполнения операции некоторые пациенты приобретают статус инвалида, однако многим удается вернуться к полноценному образу жизни.

Хирургическое лечение церебральных аневризм в остром периоде кровоизлияния

Фото справа налево: В. Доленс, А. Королев (зав. нхо КОКБ), Ю. Хернисниеми, А. Воробьев

Нетравматические внутричерепные кровоизлияния при разрывах аневризм относятся к одним из наиболее тяжелых форм нарушений мозгового кровообращения.

В России ежегодно регистрируется около 18000 субарахноидальных кровоизлияний (САК), т.е. 13 на 100000 населения в год.

Что такое аневризма и у кого она чаще встречается.

Наиболее часто САК развивается у лиц среднего и пожилого возраста. У больных в возрасте от 40 до 59 лет его частота достигает 50%.

Аневризма представляет собой выпячивание стенки артерии, обычно в области бифуркации сосуда или в месте отхождения от нее крупных ветвей. Характерным для аневризмы является отсутствие трехслойной сосудистой стенки — отсутствие мышечного слоя и эластической мембраны. Стенка аневризмы состоит из соединительной ткани, прорастающей наружную и внутреннюю оболочки. Купол представлен одним тонким внутренним слоем, поэтому кровотечение возникает именно отсюда.

По конфигурации они бывают мешотчатыми, вёретенообразными и фузиформными а также однокамерными и многокамерными. По величине аневризмы делят на милираные (до 3 мм), обычные (от 4 до 15 мм), большие (от 15 до 25 мм), гигантские (более 25 мм). Аневризмы обычно бывают одиночными, но могут быть и множественными (в 15% случаев), располагаясь на различных артериях. В подавляющем числе наблюдений (90-91%) аневризмы располагаются в переднем отделе

артериального круга большого мозга (виллизиева круга) и толь¬ко 9-10% аневризм локализуются в ВББ.

Пример множественных аневризм. Мешотчатая и фузиформная (веретенообразная) аневризмы правой передней мозговой артерии (ПМА).

Пример многокамерной аневризмы развилки правой СМА.

При САК кровь поступает под паутинную оболочку и распространяется по базальным цистернам большого мозга. Кровь попадает также в цистерны задней черепной ямки (препонтинную, большую затылочную, мостомозжечкового угла) и далее поступает в позвоночный канал. Источник и интенсивность кровоизлияния определяют характер распространения крови по субарахноидальным пространствам — оно может быть локальным, а может заполнять все субарахноидальные пространства головного мозга с образованием сгустков крови в цистернах. При разрушении мозговой ткани в области кровоизлияния появляются участки паренхиматозного кровоизлияния в виде пропитывания мозгового вещества кровью или формирования гематомы в веществе мозга (субарахноидально-паренхиматозное кровоизлияние).

Разрыв аневризмы ПСА с массивным базальным и паренхиматозным (и немного вентрикулярным) кровоизлиянием.

При значительном поступлении крови в субарахноидальное пространство может возникнуть рефлюкс крови в желудоч¬ковую систему через вывороты IV желудочка (отверстия Мажанди и Люшка) и далее — через водопровод мозга в III и бо¬ковые желудочки. Возможно и прямое проникновение крови в желудочки мозга через поврежденную конечную пластину, что чаще бывает при разрывах аневризмы передней соединительной артерии (субарахноидально-вентрикулярное кровоизлияние). При значительном паренхиматозном кровоизлиянии на фоне САК возможен прорыв гематомы в желудочки мозга (субарахно- идально-паренхиматозно-вентрикулярное кровоизлияние).

Клиника разрыва аневризм мозга.

Клиническая картина САК при разрыве аневризмы развивается остро, иногда на фоне или после физического и эмоционального напряжения. Возникает сильная головная боль. Чаще пациенты описывают ее как головную боль «жгучего», «распирающего» характера, «как будто в голове разлился кипяток». На фоне головной боли развивается кратковременное или длительное угнетение сознания от умеренного оглушения до комы. В остром периоде кровоизлияния нередко возникают психомоторное возбуждение, гипертермия, тахикардия, повышение артериального давления. Неврологическая картина характеризуется развитием менингеального синдрома (ригидность мышц затылка, положительный симптом Кернига, светобоязнь, повышенная чувствительность к шуму и др.). Подобная типичная клиническая картина САК отмечается у 72% пациентов. Однако почти у каждого третьего больного с САК наблюдается иная клиника. Выделяют следующие атипичные варианты САК, для которых характерным является один из ведущих синдромов:

— мигренеподобный;

— ложновоспалительный;

— ложногипертонический;

— ложнорадикулярный;

— ложнопсихотический;

— ложнотоксический.

Неврологическая симптоматика которая развивается при разрывах аневризм той или иной локализации, бывает обусловлена не только эффектом самого САК или паренхиматозного кровоизлияния, но и ишемическими изменениями в мозговой ткани вследствие сосудистого спазма, и тогда клиническая картина заболевания определяется бассейном спазмированных артерий, степенью сужения артерий и особенностями коллатерального кровообращения. Кроме того, при оценке клинических проявлений необходимо учитывать и сроки заболевания, каждый этап которого характеризуется определенной частотой возникновения и формой течения осложнений (повторные кровотечения из аневризмы, внутримозговая гематома, кровоизлияние в желудочки, гидроцефалия, спазм артерий и ишемия мозга, электролитные и эндокринные нарушения, кардиоваскулярные и легочные осложнения и др.).

При всем многробразии клинической картины в практической неврологии и нейрохирургии используют классификации тяжести состояния. К настоящему времени известно более 50 классификаций, которые применяют для оценки тяжести состояния при САК. Наиболее распространенной из них является классификация, предложенная

W. Hunt и R. Hess

I. Бессимптомное течение или слабая головная боль и легкая ригидность мышц затылка.

II. Умеренная или сильная головная боль, ригидность мышц затылка, парез черепно-мозговых нервов.

III. Оглушение, сонливость, спутанность. Умеренный неврологический дефицит.

IV. Сопор, умеренный или выраженный гемипарез, ранняя децеребрационная ригидность.

V. Глубокая кома, децеребрационная ригидность, внешний вид умирающего.

Диагностика субарахноидальных кровоизлияний.

Верификацию кровоизлияния традиционно выполняют путем поясничной пункции.

Компьютерная томография (КТ) головного мозга.

Является ведущим методом в диагностике САК, особенно в первые часы и сутки кровоизлияния. С помощью КТ определяют не только интенсивность базального кровоизлияния и его распространенность по цистернам, но и наличие и объем паренхиматозного и вентрикулярного кровоизлияний, выраженность гидроцефалии, наличие и распространенность очагов ишемии мозга, выраженность и характер дислокационного синдрома.

Кроме того, с помощью КТ иногда удается диагностировать и истинную причину кровоизлияния. Выявляемость САК в первые 12 часов после кровоизлияния достигает 95,2%, в течение 48 часов 80-87%; на 3-и-5-е сутки — 75% и на 6-21-е сутки — всего 29%. Степень выявляемости сгустков крови при САК зависит не только от интенсивности самого кровоизлияния, но и от соотношения сгустков крови и плоскости срезов на КТ. Оптимальным для диагностики САК считается условие, когда плоскость сгустков перпендикулярна плоскости срезов на КТ и толщина сгустков превышает ширину среза КТ. Поэтому САК чаще обнаруживают при сгустках крови толщиной более 1,5 мм.

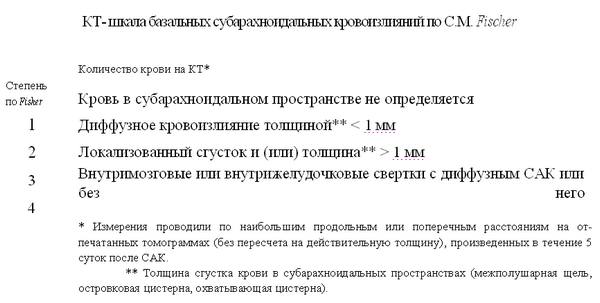

Наиболее распространенной КТ-классификацией кровоизлияния является классификация, предложенная С.М Fisher et al. в 1980 г.

Данные КТ четко — коррелируют с тяжестью состояния и прогнозом заболевания.

Чем выраженнее кровоизлияние по КТ, тем более вероятно развитие церебрального ангиоспазма и соответственно фатальных ишемических осложнений.

Диагностика источника кровотечения.

Непосредственная визуализация аневризмы возможна тремя методами диагностики: дигитальной субтракционной ангиографией (ДСА), магнитно-резонансной ангиографией (МРА), компьютернотомографической ангиографией (КТА).

Диагностику церебральных аневризм (ЦА) следует начинать с неинвазивных методов.

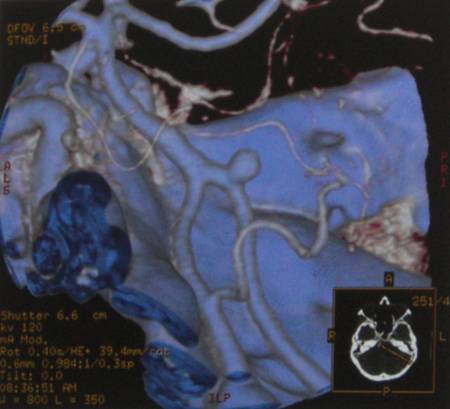

Компьютерно-томографическая ангиография.

Современная трехмерная КТА с ЗD-реконструкцией (KT-3D-A) обладает чувствительностью в пределах от 87,9 до 97% и специфичностью от 95 до 100%.

При КТА можно получать трехмерное изображение и определять пространственную конфигурацию аневризмы, взаиморасположение с близлежащими структурами.

КТА. Аневризма правой позвоночной артерии.

Магнитно-резонансная ангиография.

МРА обеспечивает верификацию внутричерепных аневризм с чувствительностью в пределах от 74 до 100% и специфичностью от 74 до 100%. Чувствительность МРА в обнаружении аневризм диаметром более 3 мм составляет 86%, что сравнимо с результатами ДСА. Отмечено снижение чувствительности МРА при диаметре аневризмы менее 3-5 мм.

Имеется ряд параметров, которые влияют на способность МРА обнаруживать аневризмы: размер ЦА, скорость и направление кровотока в аневризме относительно магнитного поля, тромбоз и кальциноз, — поэтому МРА предпочтительно выполнять в первые 3 суток после кровоизлияния. В сроки от 3 суток до 3 недель после кровоизлияния ее точность снижается из-за биотрансформации молекулы гемоглобина.

Как неинвазивный метод МРА широко применяют в качестве скринингового исследования у пациентов с высоким риском наличия ЦА.

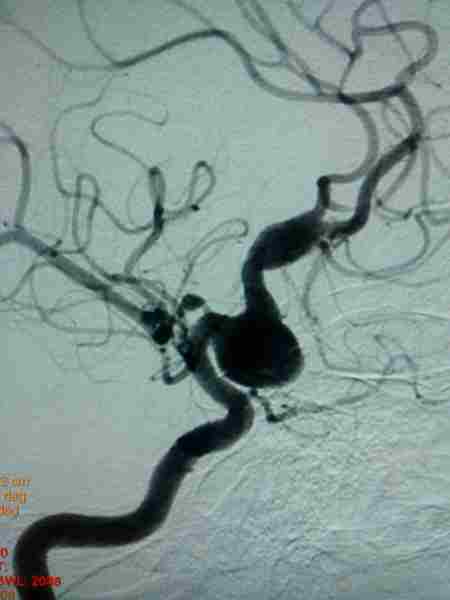

Дигитальпая субтракционная ангиография.

Селективную ДСА необходимо выполнять в следующих случаях: нет возможности проведения КТА или МРА; если эти исследования не выявили источник кровоизлияния или полученные данные недостаточны для проведения хирургического вмешательства. Исследование должно быть выполнено в следующем объеме: оба каротидных бассейна и обе позвоночные артерии. ДСА осуществляют в прямой, боковой, косой, а при необходимости в других атипичных проекциях.

Помимо выявления источника кровоизлияния, необходимо оценить степень выраженности и распространенность сосудистого спазма, особенности кровообращения.

При отсутствии визуализации аневризмы при ДСА у пациентов с типичной клиникой аневризматического САК, при ангиографических признаках сосудистого спазма целесообразно через 3-4 недели после кровоизлияния выполнить повторное ангиографическое исследование, которое позволяет выявить ранее не контрастированные аневризмы приблизительно еще у 3% больных.

Диагностика ангиоспазма.

Сосудистый спазм развивается исключительно при разрывах аневризм и практически не наблюдается при разрывах артериовенозных мальформаций и САК иной этиологии.

Под сосудистым спазмом следует понимать изменения всех слоев артериальной стенки, приводящие к сужению просвета артерии. Они возникают в ответ на кровоизлияние в церебральные цистерны.

Морфологические, изменения в сосудистой стенке следующие: отек и десквамация эндотелия, сокращение гладкомышечных клеток с их последующим некрозом и заместительным склерозом, разрушение эластических волокон наружной и внутренней эластических мембран, коллагеновых волокон адвентиции. Подобные морфологические изменения приводят к сужению просвета артерий, изменению упругоэластических свойств артерии, пристеночному тромбообразованию и иногда полному тромбозу артерий мозга (в 20% случаев). Из вышеописанных морфологических изменений следует, что, во-первых, термин «сосудистый спазм» весьма условен, более уместен термин «констриктивная ангиопатия», во-вторых, более понятным становится, почему терапия артериального спазма спазмолитическими препаратами является неэффективной.

Обычно ангиоспазм при САК развивается с 3-4-х суток от начала заболевания, его пик отмечается на 7-14-е сутки и в последующие дни наблюдается регресс.

Важную роль в оценке выраженности ангиоспазма и характера развивающейся у пациента ишемии мозга играют траскраниальная допплерография — ТКДГ, ЭЭГ и регистрация акустических стволовых вызванных потенциалов. ТКДГ является наиболее чувствительным методом диагностики спазма. При увеличении линейной скорости кровотока до 120 см/с сужение просвета определяется на ангиограммах, а при повышении линейной скорости кровотока более 200 см/с у больных обнаруживаются неврологические расстройства, обусловленные ишемией мозга.

Хирургическое лечение больных с разрывом аневризмы.

Основной целью операции у больных с аневризмами являются выключение аневризмы из кровотока для предотвращения повторных кровотечений и устранение сгустков крови из базальных цистерн для предотвращения сосудистого спазма и ишемии мозга. Учитывая, что и ишемические осложнения, и повторное кровоизлияние возникают через несколько дней после разрыва аневризмы, необходимо стремиться произвести операцию в течение первых 3 суток заболевания. В случаях поздней госпитализации больных с САК и запоздалой диагностики аневризмы, когда развиваются сосудистый спазм и ишемия мозга, операцию приходится откладывать на несколько недель до регресса ишемических осложнений.

В первые 2 недели после разрыва аневризмы повторные кровотечения происходят у 15-20% больных. В первые 6 месяцев после разрыва аневризмы они развиваются у 50% пациентов с летальностью до 60%. В последующем риск повторного кровотечения составляет 3% в год со смертностью 2% в год, что склоняет многих нейрохирургов к тактике ранних оперативных вмешательств.

Показания к проведению открытых хирургических вмешательств.

1) больные с I-II степенью тяжести САК по Hunt-Hess;

2) больные с III степенью тяжести САК по Hunt-Hess при легком или умеренном ангиоспазме (скорость кровотока в сегменте M1 менее 200 см/с);

3) больные с III-IV степенью тяжести САК по Hunt-Hess, ес¬ли тяжесть состояния обусловлена внутримозговой гематомой с развитием дислокационного синдрома.

Показаниями к отсроченному хирургическому лечению являются:

1) III-IV степень тяжести САК по Hunt-Hess при наличии умеренного или выраженного ангиоспазма (скорость кровотока в сегменте M1 менее 200 см/с), III-IV тип изменений ЭЭГ;

2) анатомически сложные аневризмы (гигантские аневриз¬мы, аневризмы базилярной артерии);

3) V степень тяжести САК по Hunt-Hess без внутримозговой гематомы.

Эндоваскулярные методы лечения аневризм.

Абсолютные показания:

1) невозможность клипирования аневризмы в ходе открытой операции.

Приоритетные показания:

1) труднодоступность аневризмы для прямого хирургического вмешательства (аневризмы кавернозного и параклиноидного отделов ВСА, вертебрально-базилярного бассейна);

2) больные старшей возрастной группы (старше 75 лет);

3) тяжелое состояние больных (III-IV степень по Hunt-Hess);

4) фузиформные и расслаивающие аневризмы.

Операции по поводу разрыва аневризм производят под общим обезболиванием, обязательно с использованием операционного микроскопа и микрохирургической техники.

Хирург работает с микроскопом (Хельсинки, Финляндия, проф. Ниемели М.).

Общий вид нейрохирургической операционной (Хельсинки, Финляндия).

Операция складывается из нескольких этапов: трепанации черепа в лобно- височной области, вскрытия твердой мозговой оболочки, paссeчения арахноидальной оболочки на основании мозга и аспирации СМЖ, выделения магистральных сосудов головного мозга, выделения несущей аневризму артерии, самой аневризмы и выключения ее из кровотока путем клипирования.

Факторами риска в хирургии аневризм в остром периоде кровоизлияния являются:

— тяжелое состояние больного (IV-V степень по Hunt-Hess);

— наличие распространенного спазма и ишемии мозга;

— внутримозговая гематома объемом более 30 мл;

— прорыв крови в желудочки мозга и окклюзионная гидроцефалия;

— смещение срединных структур мозга более 5 мм.

Лечение в послеоперационном периоде.

До настоящего времени каких-либо эффективных методов медикаментозной терапии сосудистого спазма не существует. Поэтому при разрыве аневризмы для профилактики ишемии мозга или ее лечения проводят терапию, направленную на нормализацию перфузии мозга. С этой целью широко используют так называемую ЗН-терапию (hypertensia, hypervolemia, hemodilucia). До настоящего времени не установлено, какой из этих компонентов наиболее важен. Артериальное давление удерживают на уровне 15-20% выше обычного для данного больного давления, используя симпатомиметики. Гиперволемия достигается внутривенным введением альбумина и плазмы, гемодилюция — физиологического раствора. Гематокритное число не должно превышать 38-40. Подобная терапия позволяет значительно снизить риск развития ишемии мозга (до 15%) или уменьшить ее выраженность. Однако подобная терапия не позволяет предотвратить развития повторных кровотечений из аневризмы. Кроме того, при ЗН-терапии увеличивается риск развития сердечно-легочной недостаточности, почечной недостаточности, нарушений водно-электролитного баланса, коагулопатий.

Для профилактики ишемии и в ее лечении необходимо использовать антагонист кальция — нимодипин. Являясь блокатором кальциевых каналов, нимодипин препятствует поступлению ионов кальция через поврежденную мембрану в клетку и предотвращает ее повреждение. Первоначально препарат вводят внутривенно, через инфузомат, доводя скорость инфузии до 5 мл/час, под контролем артериального давления, затем назначают перорально. Иcпoльзовaниe препарата позволяет уменьшить число неврологических расстройств, обусловленных спазмом, на 12%. Необходимо помнить, что при внутривенном введении нимодипина может развиться артериальная гипотония, поэтому параллельно необходимо вводить и симпатомиметики. поддерживая нормальную перфузию мозга.

При написании статьи использованы материалы методических рекомендаций (№ 37) ДЗ Москва 2008.

Учреждение-разработчик: Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Составители: Академик РАМН проф. В.В. Крылов, канд. мед. наук А.Э. Талыпов.

Автор статьи: врач-нейрохирург Воробьев Антон Викторович Рамка вокруг текста

Аневризма головного мозга

Аневризма сосудов головного мозга (церебральная аневризма, интракраниальная аневризма) — это разновидность аневризм, при которых поражается одна из артерий головного мозга. Сам термин «аневризма» говорит о расширении артериальной стенки, поэтому не очень верно употреблять термин «артериальная аневризма». Частота встречаемости аневризм головного мозга среди всего населения — около 5%. Это довольно высокий показатель, однако внимание к аневризмам головного мозга в нашей стране неоправданно низкое.

Последствия разрыва аневризмы головного мозга

Данное заболевание проявляется чаще всего разрывом аневризмы (в 50%), так называемое субарахноидальное кровоизлияние (САК). Аневризму можно сравнить с шишкой на шине автомобиля, которая может разорваться, а может и не разорваться — все зависит от обстоятельств. Если аневризма не разрывается, а просто увеличивается в размерах, то она может достичь больших или гигантских размеров и проявляться как опухоль (т.е. сдавливать окружающую мозговую ткань, вызывая те или иные неврологические нарушения). Если говорить об исходах разрыва аневризм сосудов головного мозга, то статистика здесь довольно суровая: 25% больных погибают сразу либо в отдаленном периоде, 25% становятся тяжелыми инвалидами, у 25% происходит умеренная инвалидизация и только последние 25% остаются без последствий для своего здоровья.

При выявлении аневризмы сосудов головного мозга необходимо сразу обратиться к нейрохирургу с соответствующей специализацией. Специфика данной патологии довольно узка, поэтому не каждый нейрохирург может дать адекватную оценку больному.

Лечение аневризмы головного мозга

Лечение аневризмы сосудов головного мозга может быть осуществлено двумя способами: клипирование, либо эндоваскулярная окклюзия. Ни один из способов не имеет предпочтений и в мировой практике врачи пришли к единому мнению: лучший тот способ, где лучше врач. Пациенты всегда предпочитают эндоваскулярный способ, т.к. он производится без «трепанации», а с помощью прокола бедренной артерии. Однако хирургические осложнения в одинаковой степени преследуют оба метода лечения. Также довольно часто анатомия аневризмы и дороговизна расходных материалов не позволяют прибегнуть к эндоваскулярному способу.

Center Neuro — это объединение специалистов из разных клиник, которые занимаются диагностикой и лечением аневризмы головного мозга и других патологий

При лечении аневризмы головного мозга.