ядра 5 8 пар черепных нервов расположены в части мозга

Ядра 5 8 пар черепных нервов расположены в части мозга

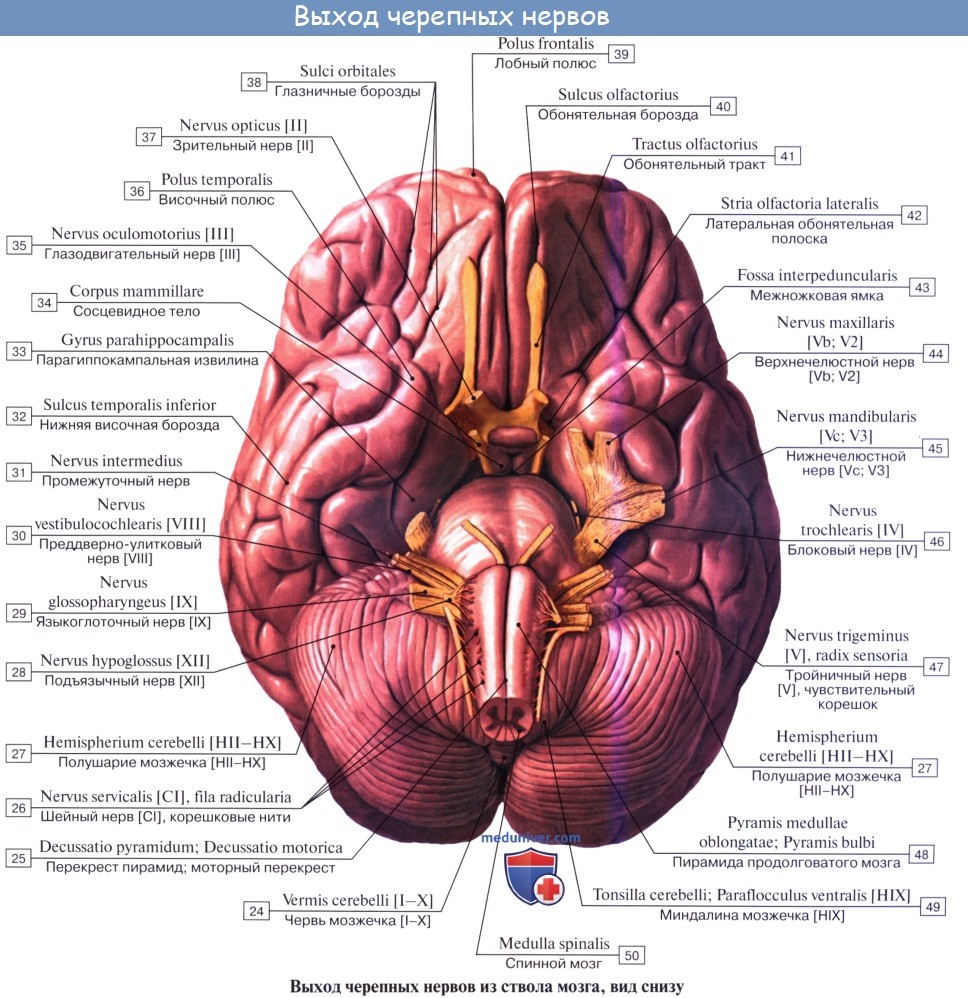

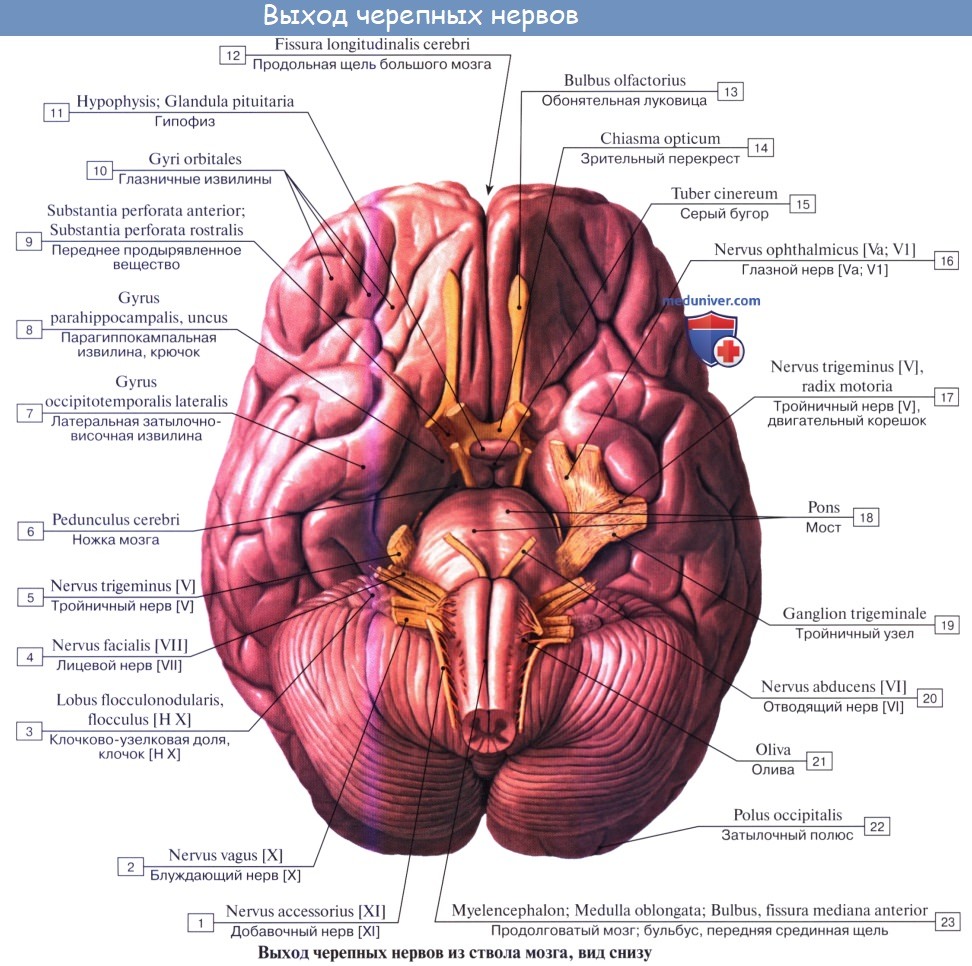

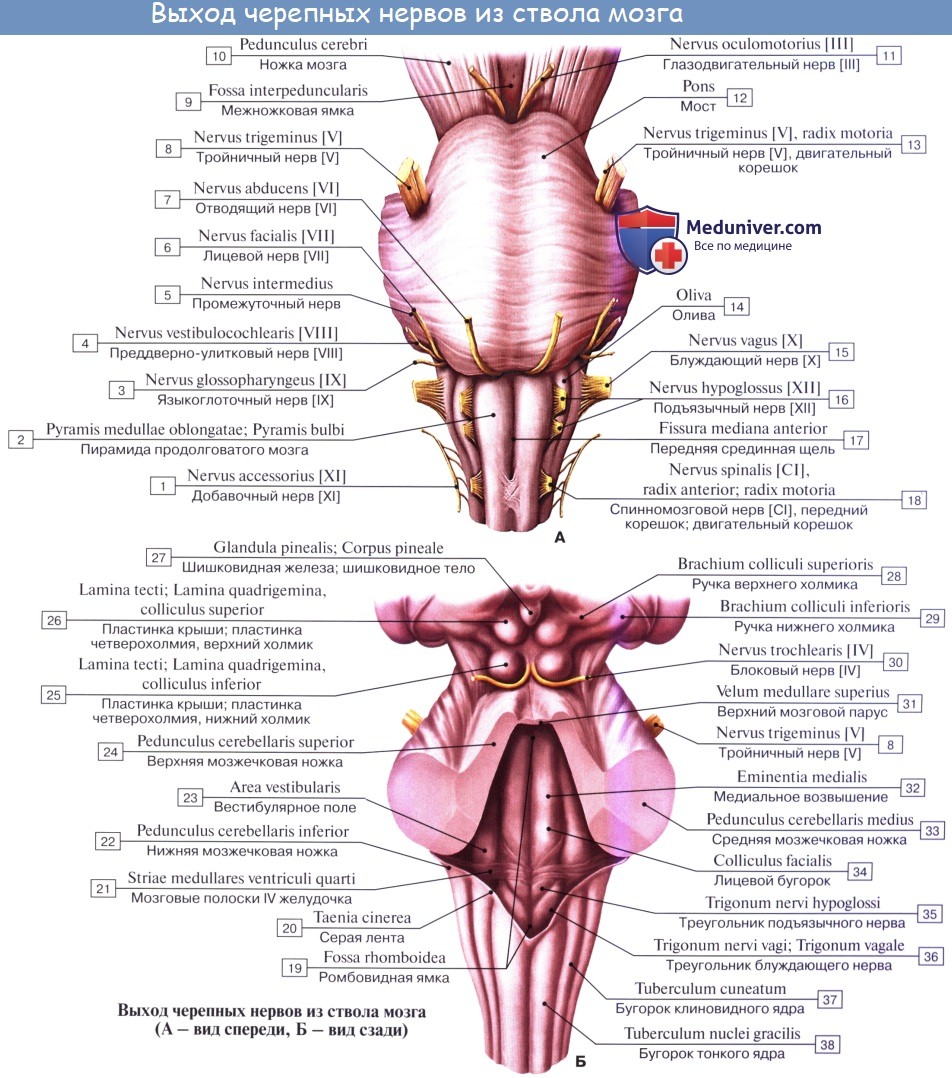

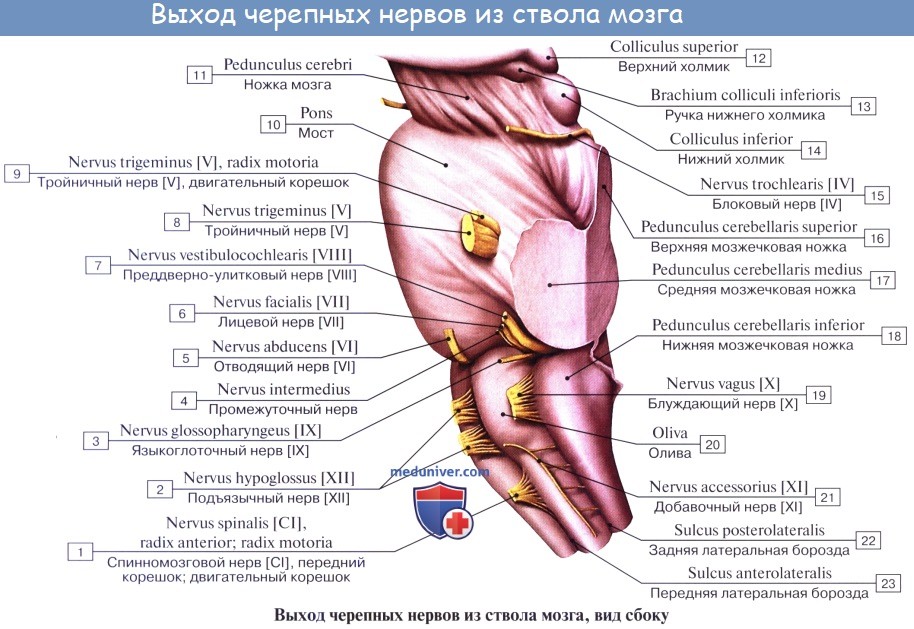

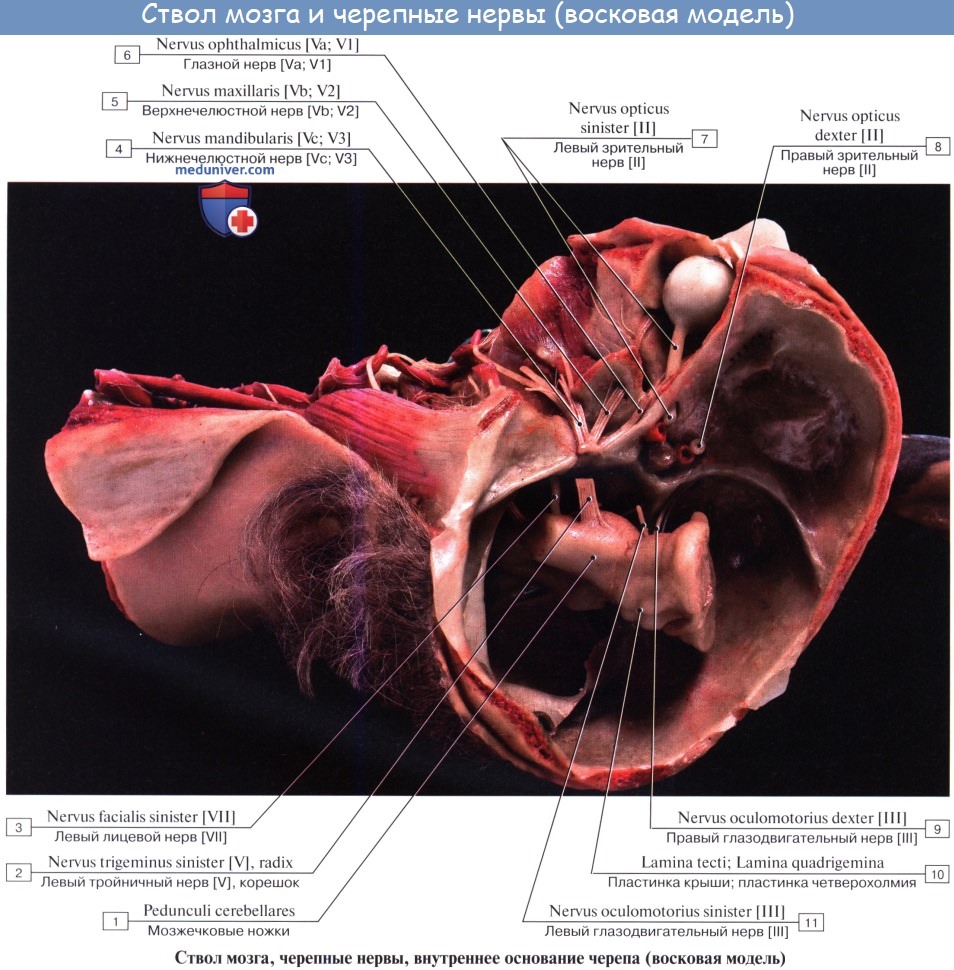

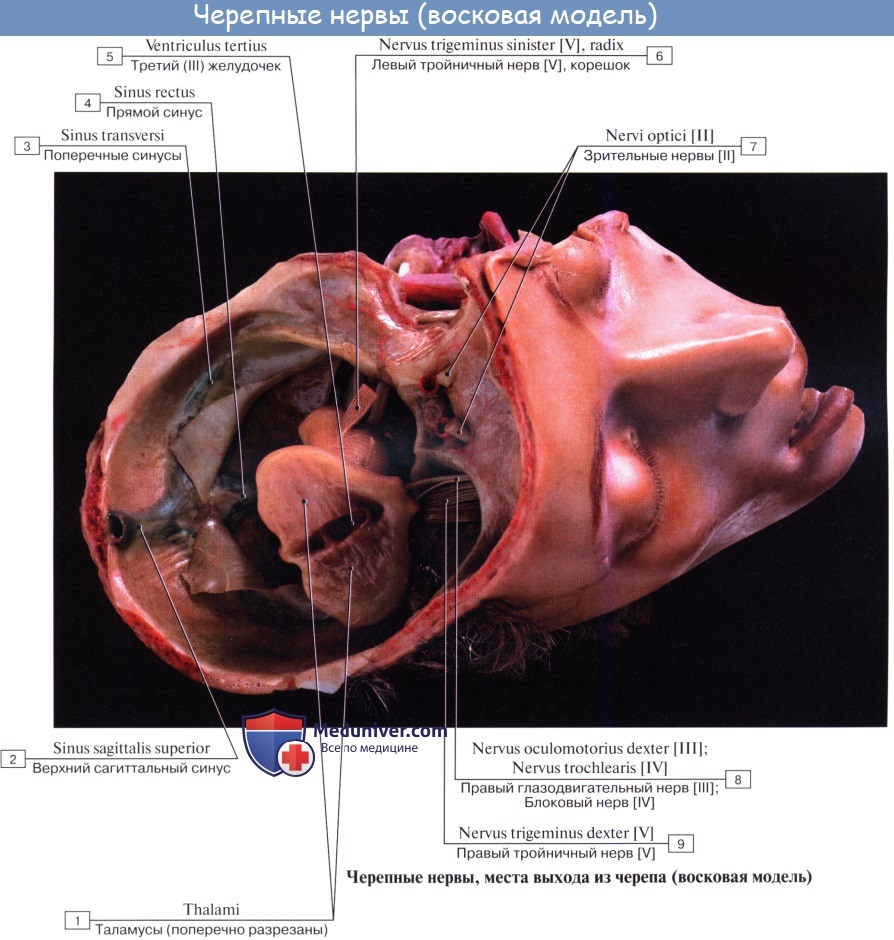

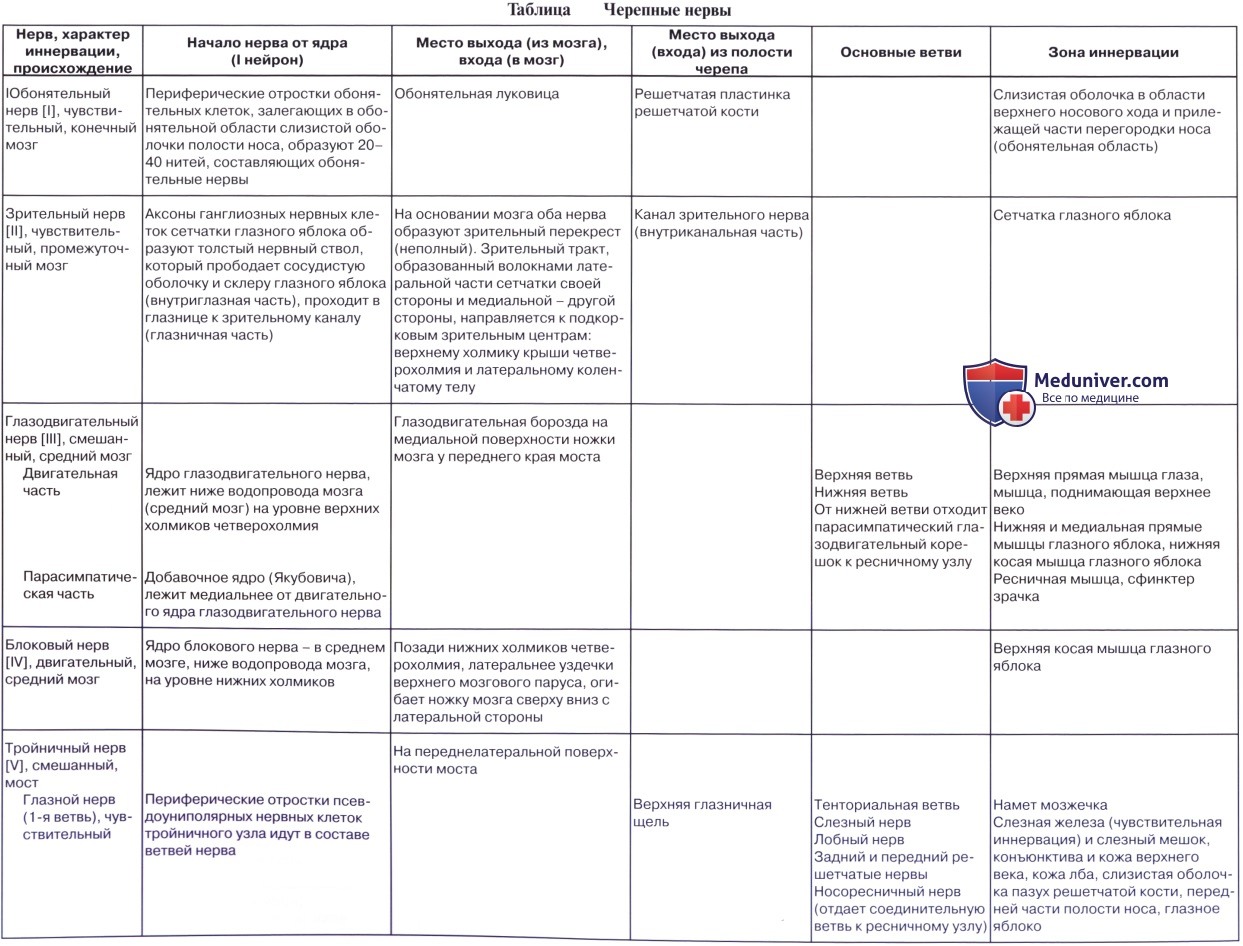

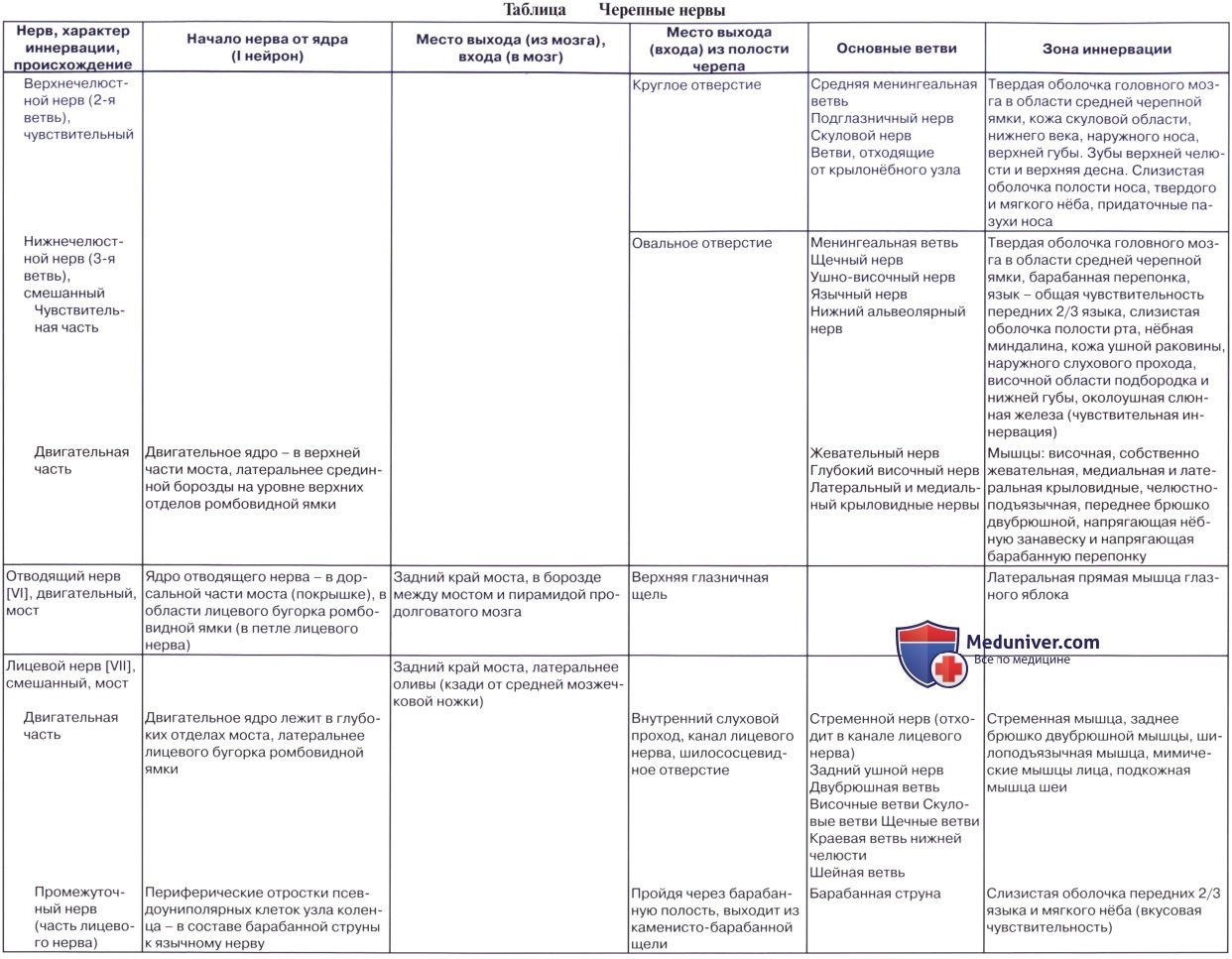

Черепных нервов, nn. craniales (encephalici), 12 пар: I — nn. olfactorii, II — n. opticus, III — n. oculomotorius, IV — n. trochlearis, V — n. trigeminus, VI — n. abducens, VII — nn. facialis, VIII — n. vestibulocochlearis, IX — n. glossopharyngeus, X — n. vagus, XI — n. accessorius, XII — n. hypoglossus.

Черепные нервы имеют особенности, отличающие их от спинномозговых нервов. Эти особенности зависят главным образом от иных условий развития мозга и головы сравнительно со спинным мозгом и туловищем. Прежде всего первые два черепных нерва, связанные с передним мозгом, по своему характеру и происхождению занимают совершенно отдельное положение среди всех нервов. Они являются выростами мозга.

Остальные черепные нервы, хотя принципиально и не отличаются от спинномозговых нервов, но тем не менее для них характерно то обстоятельство, что ни один из них не соответствует полному спинномозговому нерву, слагающемуся из переднего и заднего корешков. Каждый из черепных нервов представляет собой какой-нибудь один из этих двух корешков, которые в области головы никогда не соединяются вместе, что напоминает подобные же отношения, существующие у спинномозговых нервов примитивных позвоночных (миноги).

III, IV, VI, XI и XII черепные нервы соответствуют передним корешкам спинномозговых нервов, а V, VII, VIII, IX и X нервы гомологичны задним. Особенности черепных нервов связаны с прогрессивным развитием головного мозга.

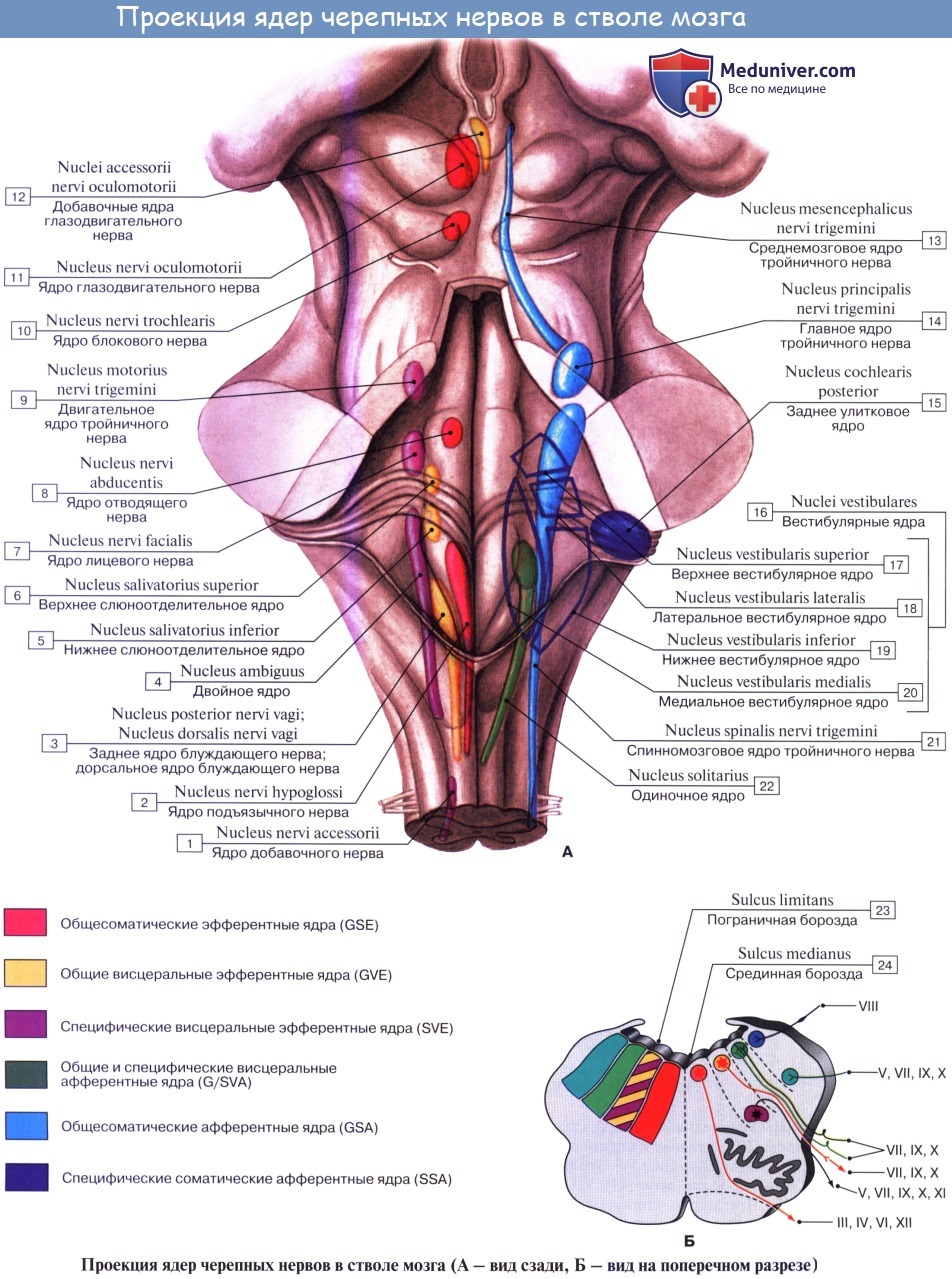

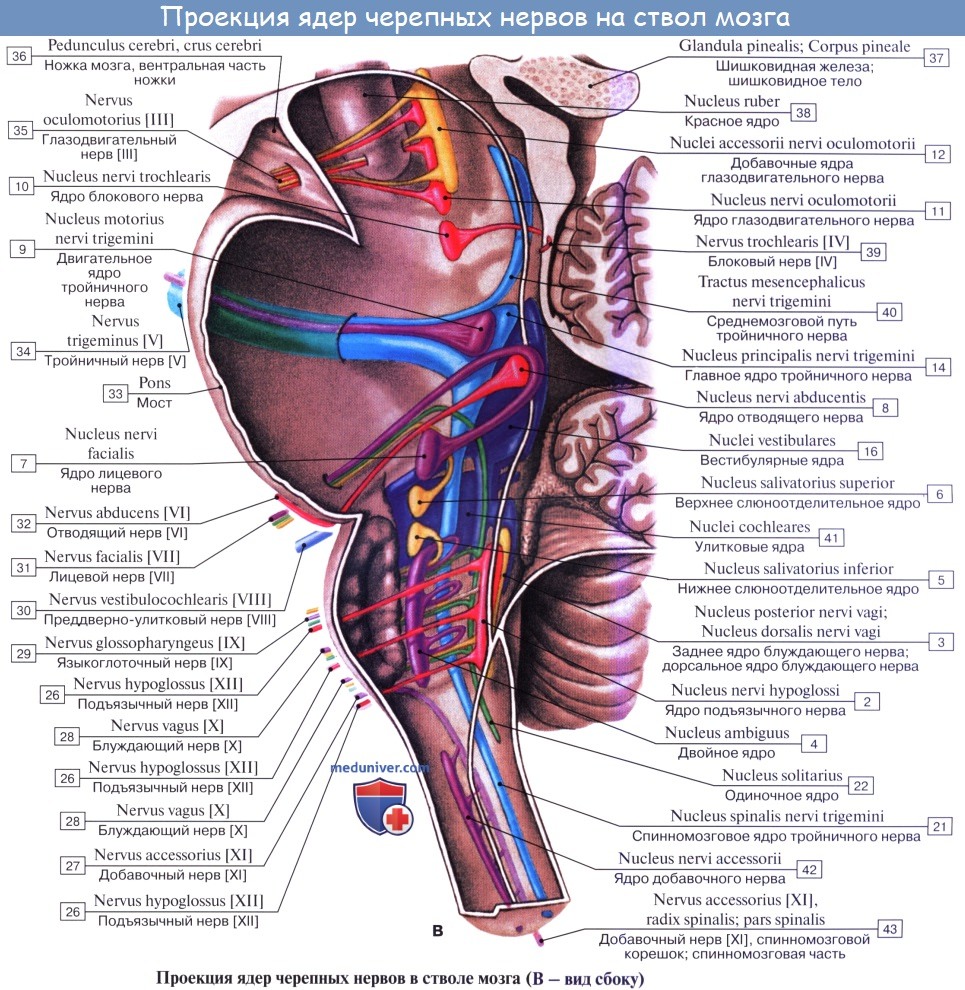

Черепные нервы, как и спинномозговые, имеют ядра серого вещества: соматически-чувствительные (соответствующие задним рогам серого вещества спинного мозга), соматически-двигательные (соответствующие передним рогам) и вегетативные (соответствующие боковым рогам). Последние можно разделить на висцерально-чувствительные и висцерально-двигательные, из которых висцерально-двигательные иннервируют не только неис-черченную (гладкую) мускулатуру, но и скелетные мышцы висцерального происхождения. Учитывая, что исчерченные (скелетные) мышцы приобрели черты соматических мускулов, все ядра черепных нервов, имеющих отношение к таким мышцам независимо от их происхождения, лучше обозначать как соматически-двигательные.

Учебное видео по анатомии и зон иннервации 12 пар черепно-мозговых нервов (ЧМН)

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 14.8.2020

Ядра 5 8 пар черепных нервов расположены в части мозга

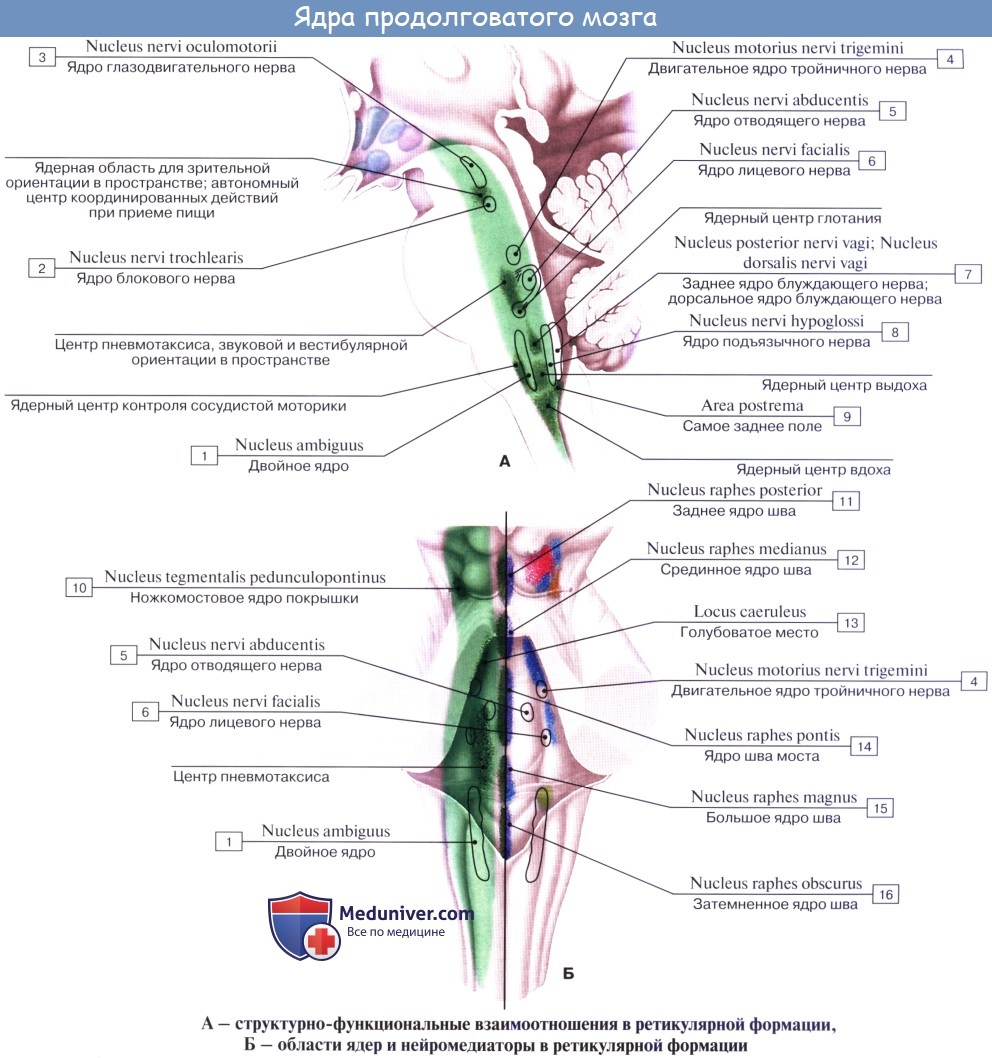

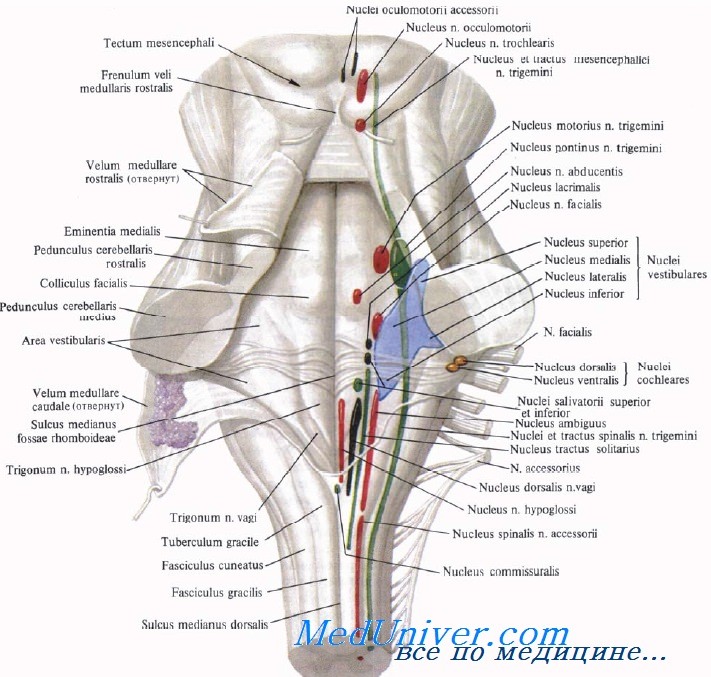

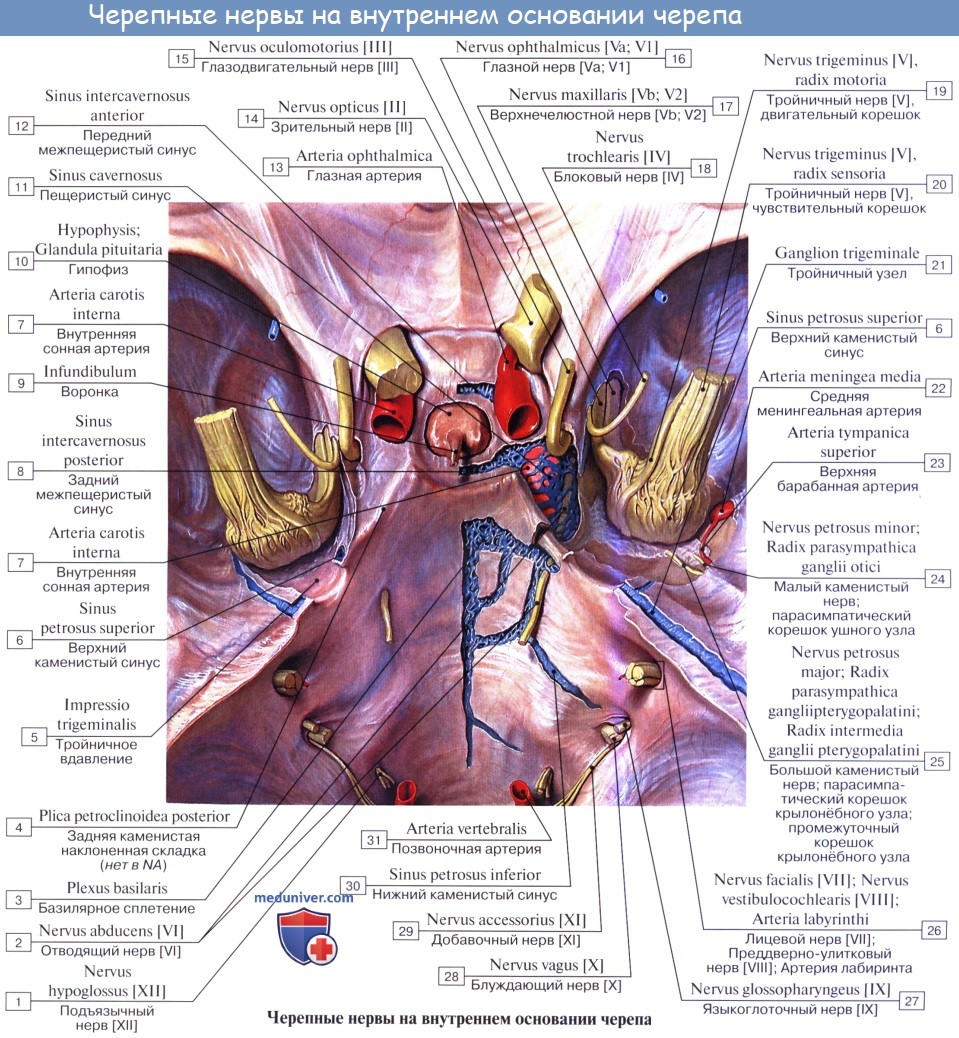

Проекция ядер черепных нервов на ромбовидную ямку:

XII пара — подъязычный нерв, n.hypoglossus, имеет единственное двигательное ядро, заложенное в самой нижней части ромбовидной ямки, в глубине trigonum n. hypoglossi.

XI пара — добавочный нерв, n. accessorius, имеет два ядра (оба двигательные): одно заложено в спинном мозге и называется nucleus n. асcessorii, другое является каудальным продолжением ядер X и IX пар нервов и называется nucleus ambiguus. Оно лежит в продолговатом мозге. дорсолатерально от ядра оливы.

X пара — блуждающий нерв, n. vagus, имеет три ядра:

1) чувствительное ядро, nucleus solitarius, расположено рядом с ядром подъязычного нерва, в глубине trigonum n. vagi;

2) вегетативное ядро, nucleus dorsalis n. vagi, лежит в той же области;

3) двигательное ядро, nucleus ambiguus (двойное), общее с ядром IX пары, заложено в formatio reticularis, глубже nucleus dorsalis.

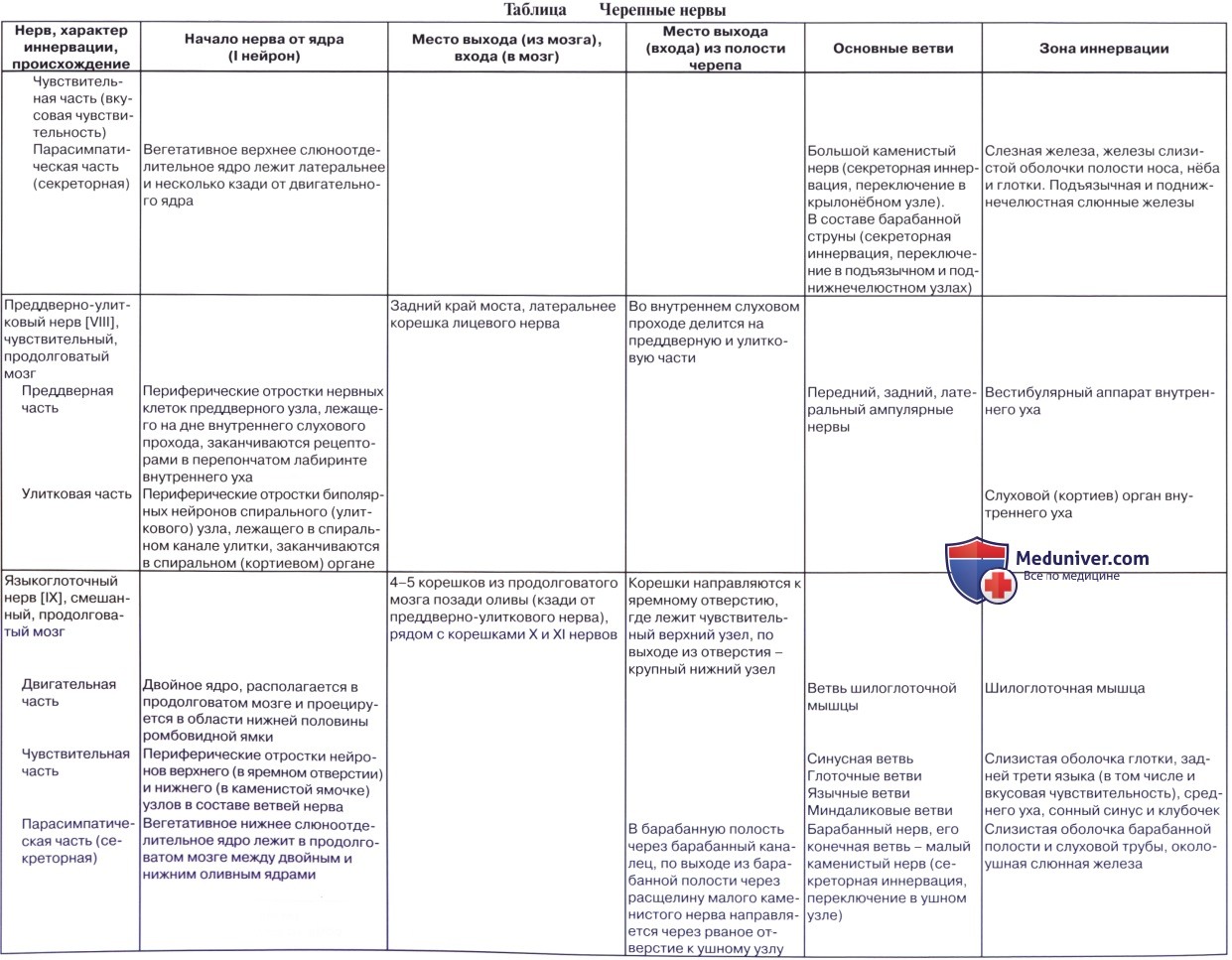

IX пара — языкоглоточный нерв, n. glossopharyngeus, также содержит три ядра:

1) чувствительное ядро, nucleus solitarius, лежит латеральнее ядра подъязычного нерва;

2) вегетативное (секреторное) ядро, nucleus salivatorius inferior, нижнее слюноотделительное ядро; клетки его рассеяны в formatio reticularis продолговатого мозга между n. ambiguus и ядром оливы;

3) двигательное ядро, общее с n.vagus и n.accessorius, nucleus ambiguus.

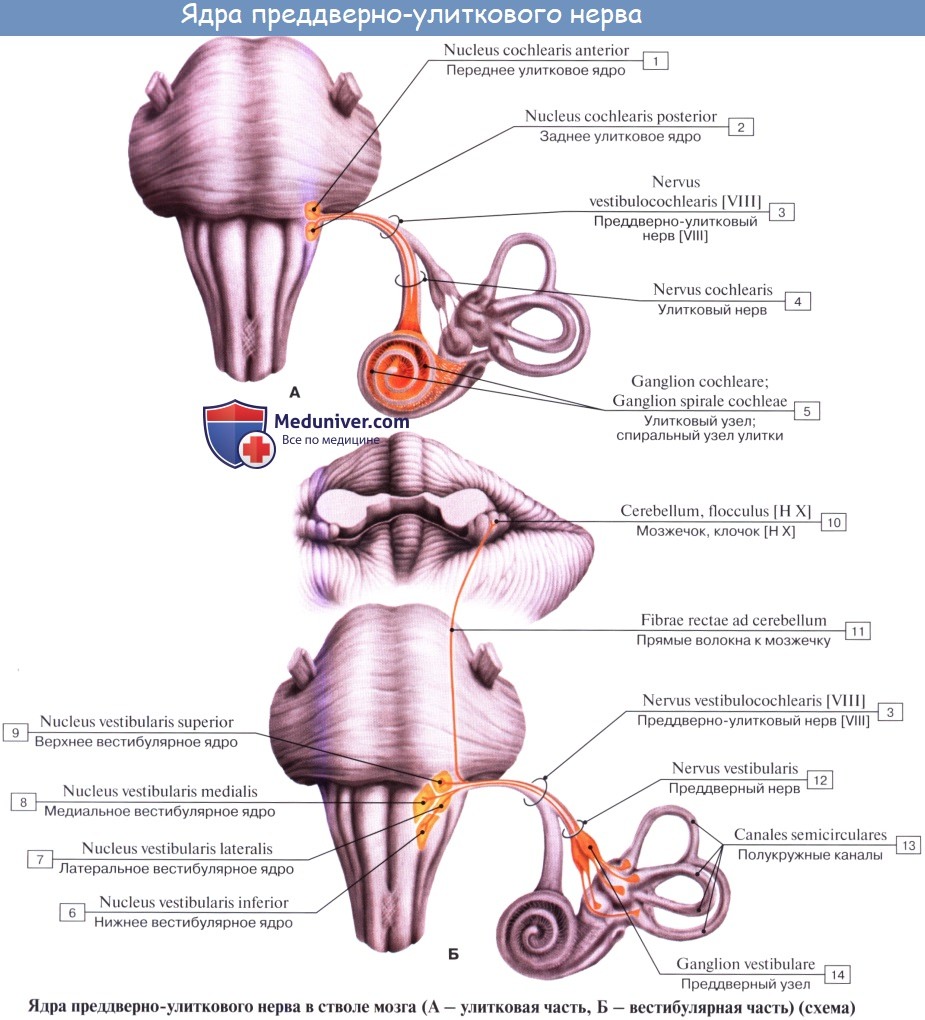

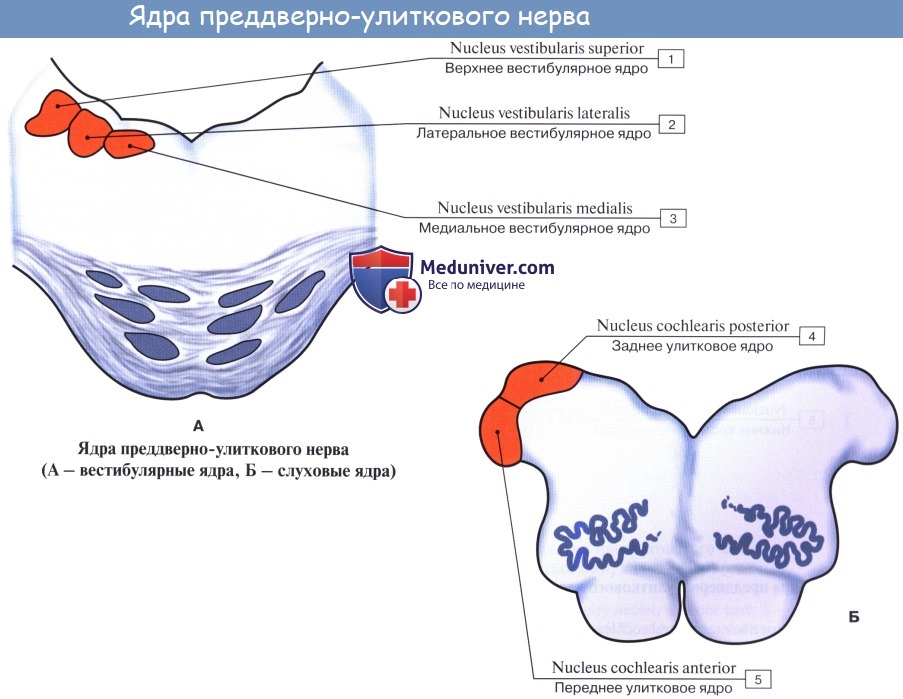

VIII пара — преддверно-улитковый нерв, n. vestibulocochlearis, имеет множественные ядра, проецирующиеся на латеральные углы ромбовидной ямки, в области area vestibularis. Ядра делятся на две группы соответственно двум частям нерва. Одна часть нерва, pars cochlearis,— нерв улитки, или собственно слуховой нерв, имеет два ядра: заднее, nucleus cochlearis dorsalis, и переднее, nucleus cochlearis ventralis, расположенное латеральнее и кпереди от предыдущего. Другая часть нерва, pars vestibularis, — нерв преддверия, или гравитационный нерв, имеет четыре ядра (nuclei vestibulares):

1) медиальное — главное;

2) латеральное;

3) верхнее;

4) нижнее.

Наличие у человека четырех ядер отражает ранние стадии филогенеза, когда у рыб имелось несколько отдельных воспринимающих гравитационных аппаратов.

VII пара — лицевой нерв, n. facialis, имеет одно двигательное ядро, расположенное в formatio reticularis partis dorsalis моста. Отходящие от него нервные волокна на своем пути в толще моста образуют петлю, выпячивающуюся на ромбовидной ямке в виде colliculus facialis.

Промежуточный нерв, n. intermedins, тесно связанный в своем ходе с лицевым нервом, имеет два ядра:

1) вегетативное (секреторное), nucleus salivatorius superior (верхнее слюноотделительное ядро), заложено в formatio reticularis моста, дорсальнее ядра лицевого нерва;

2) чувствительное, nucleus solitarius.

VI пара — отводящий нерв, n. abducens, имеет одно д в игательное ядро, заложенное в петле лицевого нерва, поэтому colliculus facialis на поверхности ромбовидной ямки соответствует этому ядру.

V пара — тройничный нерв, n.trigeminus, имеет четыре ядра:

1) чувствительное, nucleus pontinus n. trigemini, проецируется в дорсолатеральной части верхнего отдела моста;

2) ядро спинномозгового тракта, nucleus spinalis n.trigemini, является продолжением предыдущего по всему протяжению продолговатого мозга до шейного отдела спинного мозга, где соприкасается с substantia gelatinosa задних рогов;

3) двигательное ядро, nucleus motorius n. trigemini (жевательное), расположено медиальнее чувствительного;

4) ядро среднемозгового тракта, nucleus mesencephdlicus n. trigemini, лежит латеральнее водопровода. Оно представляет ядро проприоцептивной чувствительности для жевательных мышц и для мышц глазного яблока.

Возможно, что это ядро отражает самостоятельное развитие первой ветви тройничного нерва (n. ophthalmicus), называемого у животных n. ophthalmicus profundus и имеющего отношение к органу зрения, чем и объясняется расположение ядра в среднем мозге.

Видео проекция ядер черепных нервов на дно ромбовидной ямки

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 15.8.2020

Ядра 5 8 пар черепных нервов расположены в части мозга

Технические возможности нейровизуализации постоянно расширяются, что даёт визуализировать более тонкие особенности анатомии, а получаемые изображения обеспечивают врача более точной диагностической информацией и позволяют лучше локализовать патологию. Например, стандартные Т2-ВИ МРТ хорошо визуализируют только крупные черепные нервы, в то время как последовательность SSFP (Steady-state free precession – свободная прецессия в равновесном состоянии) способна визуализировать достаточно тонкую структуру всех ЧМН. SSFP-последовательность обеспечивает субмиллиметровое пространственное разрешение и высокий контраст между ЦСЖ и солидными структурами, позволяя реконструировать изображения, по которым можно проследить весь ход нерва. Данная последовательность стала определённым стандартом в визуализации мосто-мозжечкового угла и внутреннего уха. Обозначаясь различными акронимами (CISS, FIESTA, B-FFE), SSFP-последовательности наилучшим образом позволяют дифференцировать веточки лицевого и преддверно-улиткового нервов, точное выявление объемных образований малого размера мосто-мозжечкового угла и внутреннего слухового прохода, а также проводить детальную оценку эндо- и перилимфы во внутреннем ухе. Для того, чтобы воспользоваться всеми перечисленными преимуществами данного типа последовательности врачи-рентгенологи должны быть ознакомлены с нормальной анатомией всех ЧМН на SSFP-изображениях.

Введение.

Анатомия черепных нервов достаточно сложная, поэтому обследование пациентов с нейропатиями черепных нервов требует глубокого понимания нормальной анатомии различных структур ЧМН. Если стандартные МРТ-последовательности позволяют прекрасно визуализировать мягкотканные структуры, то при визуализации более тонких структур, которыми являются черепные нервы, их разрешающая способность оказывается недостаточной. Данную проблему помогают решать SSFP-последовательности, обладающие большей разрешающей способностью и более четкой визуализацией малых интракраниальных анатомических образований.

SSFP-последовательность – любая последовательность градиентного эха, в котором ненулевое стационарное состояние развивается между повторениями импульсов для поперечной и продольной релаксациям исследуемых тканей. Для этого требуются малый угол поворота и короткие времена релаксации. Клиническая польза SSFP-последовательностей заключается в их способности генерировать сильный сигнал в тканях, которые имеют высокое соотношение Т2/Т1, например, ЦСЖ и жировая ткань. SSFP-последовательности особенно полезны для визуализации интракраниальных сегментов черепных нервов, поскольку они обеспечивают замечательное контрастное разрешение между ЦСЖ и нервами, а также высокое пространственное разрешение с субмиллиметровой толщиной среза. Другим преимуществом SSFP-последовательностей является более короткое время сканирование по сравнению с другими МР-последовательностями, помогающими избавиться от артефактов пульсации ЦСЖ. Недостатком данного типа последовательностей является низкое контрастное разрешение мягких тканей. В дополнение, изображение каких-то глобальных анатомических ориентиров может быть искажено из-за субмиллимитровой толщины среза. Таким образом, SSFP-последовательности являются дополнительным инструментом наряду с традиционными последовательностями МРТ черепных нервов.

Данная статья описывает нормальную анатомию интракраниальных сегментов 12 черепно-мозговых нервов, выделяя анатомические и радиологические ориентиры, которые обозначают локализацию нерва и отличают их от соседних структур (кровеносные сосуды). Также рассматриваются подводные камни, связанные с визуализацией ЧМН с помощью SSFP-последовательностей.

Ядра 5 8 пар черепных нервов расположены в части мозга

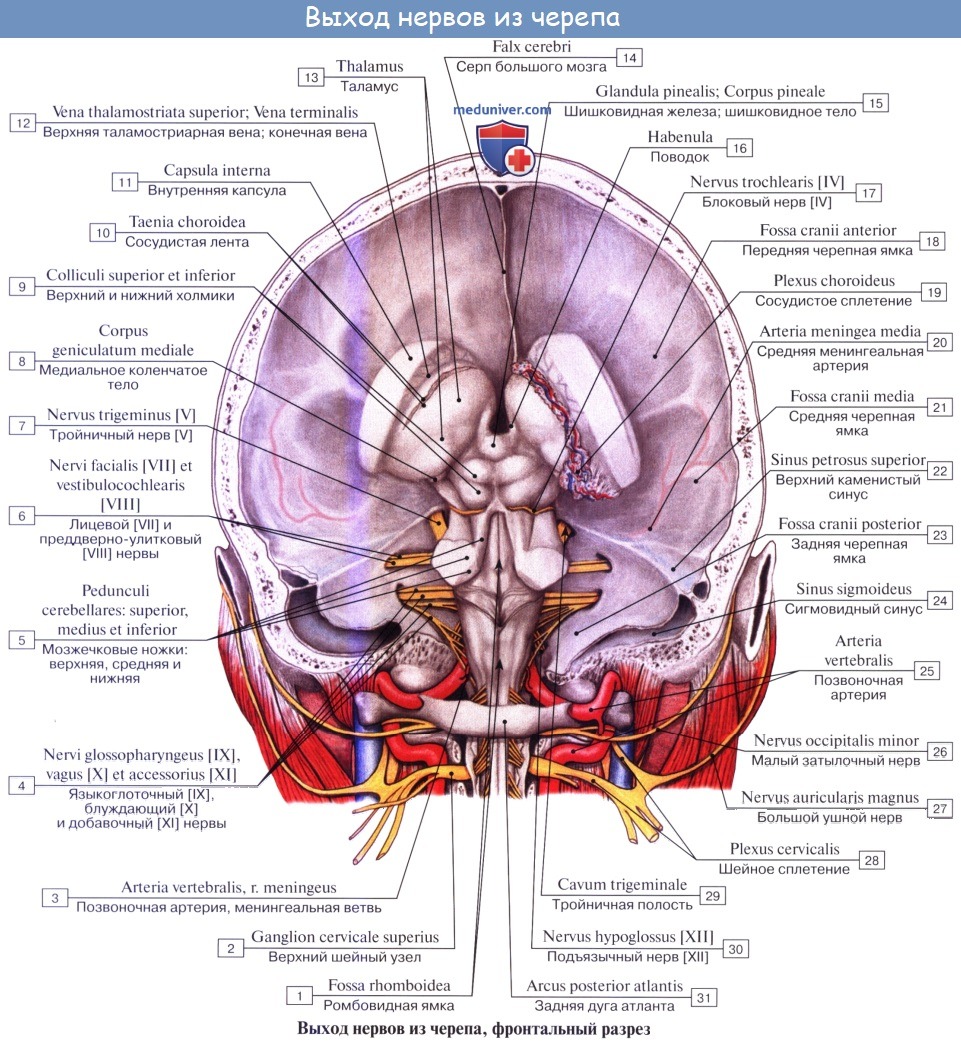

Вегетативная нервная система разделяется анатомически и физиологически па функционально противоположные симпатическую и парасимпатическую системы. Центральные зоны, ответственные за координацию вегетативной нервной системы, расположены преимущественно в гипоталамусе и окружающих его структурах, а также в лобных долях.

Симпатическая нервная система. Симпатические нервы выходят из спинного мозга на уровне от первого грудного до второго поясничного сегментов.

• Нейроны обеспечивающие иннервацию кишечника, образуют синапсы с чревными ганглиями и верхним и нижним мезентериальными сплетениями.

• Нейроны, иннервирующие остальные области, образуют синапс с нейронами симпатических ганглиев, расположенных по ходу позвоночного столба. Отростки нейронов второго порядка идут вместе со спинномозговыми нервами или с артериями бассейна сонной артерии для иннервации головы.

• Отростки нейронов первого порядка ипнервируют также мозговое вещество надпочечников.

Парасимпатическая нервная система. Нейроны парасимпатической нервной системы выходят из ЦНС в составе III, VII, IX, X черепных нервов и на уровне второго-четвертого крестцовых сегментов спинного мозга. Отростки нейронов обычно образуют синапсы в периферических околоорганных или внутриорганных ганглиях.

Вегетативная нервная система имеет также афферентные пути, которые у симпатических и у парасимпатических нейронов обычно идут вместе с эфферентными.

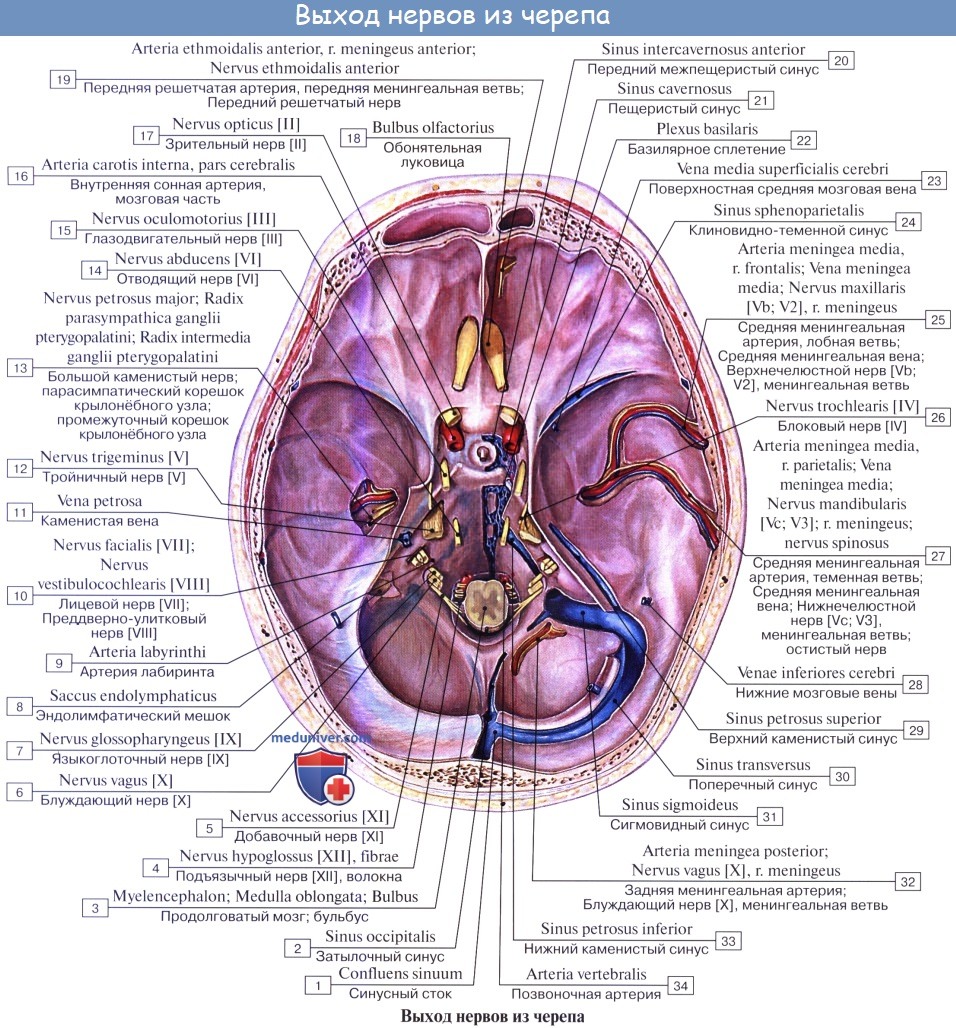

Черепные нервы

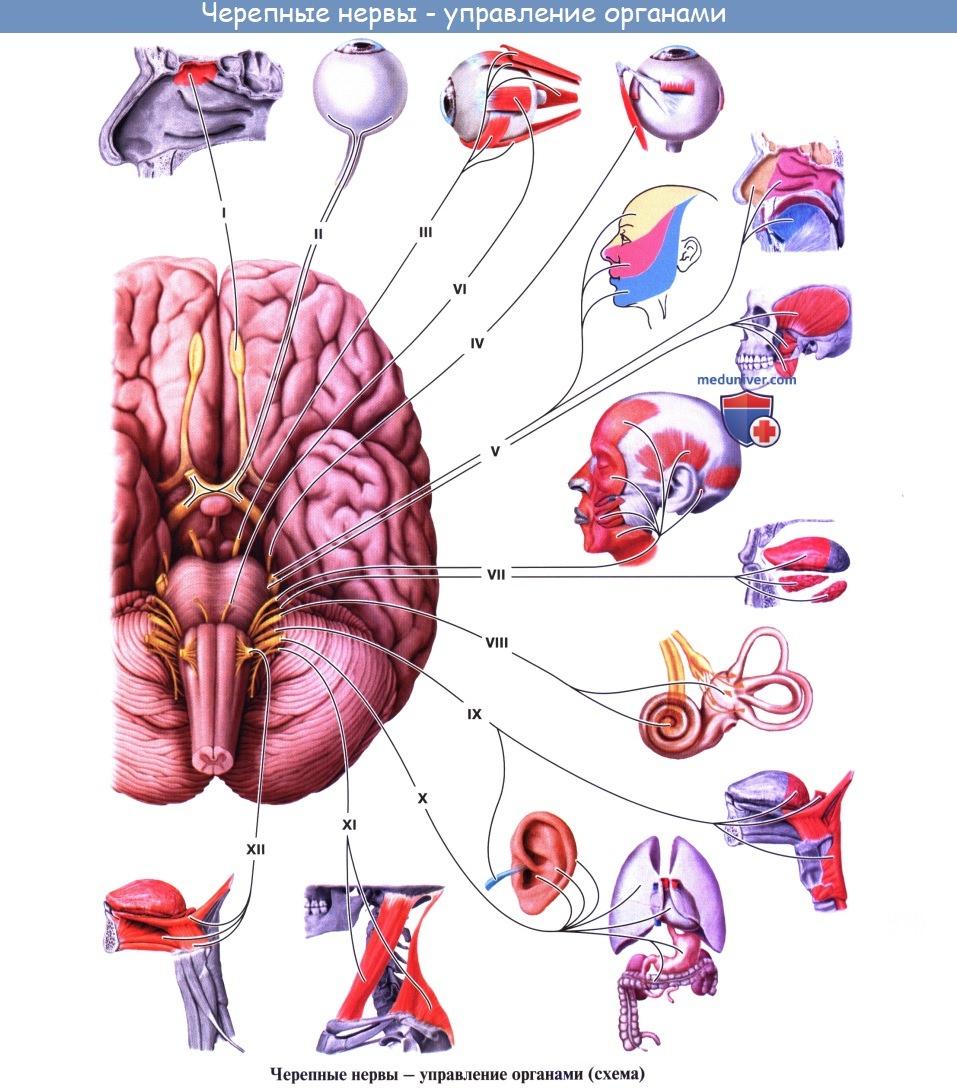

Существует 12 пар черепных нервов, выходящих, главным образом, из основания черепа. I, II, VIII пара—чувствительные; III, IV, VI, XI, XII—двигательные; остальные являются смешанными.

Ядра черепных нервов расположены в области среднего мозга и ствола головного мозга.

I — обонятельный нерв. Специальный тракт, состоящий из афферентных волокон, передающих информацию от обонятельных рецепторов слизистой оболочки носовой полости.

II — зрительный нерв. Этот нерв и сетчатка глаза — производные переднего мозга и, таким образом, не являются истинными нервами. Два зрительных нерва образуют зрительный перекрест кпереди от гипофиза. Волокна от медиальной (назальной) части сетчатки в области перекреста переходят на противоположную сторону и продолжаются в зрительном тракте противоположной стороны вместе с ипсилатеральными волокнами от латеральной части сетчатки.

II, IV, VI — глазодвигательный, блоковый и отводящий нервы. Эти нерпы иннернируют внешние мышцы глаза. Повышение внутричерепного давления вызывает компрессию III черепного нерва, что ведет к расширению зрачка на стороне поражения.

V — тройничный нерв. Проводит чувствительную информацию от области лица но трем ветвям — глазной, верхнечелюстной, нижнечелюстной. Нижнечелюстная ветвь содержит также двигательные волокна, иннервирующие жевательные мышцы и переднее брюшко двубрюшной мышцы.

VII — лицевой нерв. Смешанный сенсомоторный нерв. Двигательная часть иннервирует мимическую мускулатуру и стременную мышцу во внутреннем ухе. В состав лицевого нерва входят также секретомоторные волокна, иннервирующие слезную железу, подчелюстную и подъязычную слюнные железы. Чувствительные волокна передают вкусовую чувствительность с передних двух третей языка. Ядра лицевого нерва, осуществляющие контроль верхней мимической мускулатуры, получают двустороннюю иннервацию от коры.

VIII — преддверно-улитковый нерв. Иннервирует ухо: имеет в составе улитковый нерв, который проводит слуховую чувствительность и вестибулярные волокна, связанные с чувством равновесия.

IX — языкоглоточный нерв. Содержит чувствительные волокна, иннервирующие глотку и заднюю треть языка, секретомоториые волокна для околоушной слюнной железы, волокна, иннервирующие каротидный синус, каротидный гломус и двигательные волокна к шилоглоточной мышце.

X — блуждаюший нерв. Содержит двигательные, чувствительные и секретомоториые волокна. Двигательные волокна иннервируют глотку и гортань, сердце, легкие, тонкую кишку и селезеночный изгиб толстой кишки. Чувствительные волокна иннервируют надгортанник, верхние дыхательные пути, сердце, тонкую кишку, а секретомоториые волокна—бронхи и тонкую кишку.

XI — добавочный нерв. Содержит два компонента: церебральный, иннервирующий мышцы глотки и гортани вместе с волокнами блуждающего нерва и спинномозговой, расположенный в верхней части шейных сегментов спинного мозга и обеспечивающий двигательную иннервацию грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц.

XII — подъязычный нерв. Исключительно двигательный. Обеспечивает двигательную иннервацию языка.

Ядра 5 8 пар черепных нервов расположены в части мозга

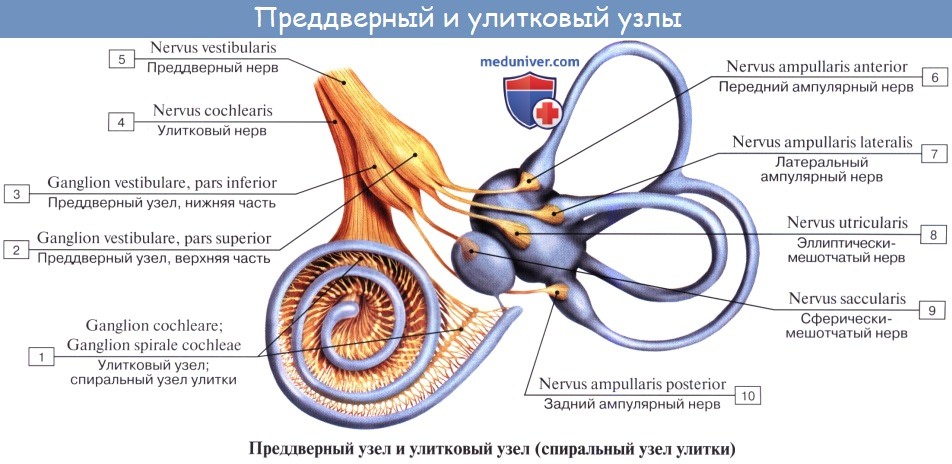

N. vestibulocochlearis, преддверно-улитковый, — обособившийся от лицевого нерва афферентный нерв, содержит соматически-чувствительные волокна, идущие от органа слуха и гравитации. Он состоит из двух частей — pars vestibularis и pars cochlearis, которые по своим функциям различны: pars vestibularis является проводником импульсов от статического аппарата, заложенного в преддверии (vestibulum) и полукружных протоках лабиринта внутреннего уха, a pars cochlearis проводит слуховые импульсы от находящегося в улитке (cochlea) спирального органа, воспринимающего звуковые раздражения.

Поскольку эти части чувствительные, каждая из них снабжена собственным нервным узлом, содержащим биполярные нервные клетки. Узел pars vestbularis, называемый ganglion vestibulare, лежит на дне внутреннего слухового прохода, а узел pars cochlearis — ganglion spirale — помещается в улитке.

Периферические отростки биполярных клеток узлов оканчиваются в воспринимающих приборах вышеуказанных отделов лабиринта, о чем подробнее см.: «Орган слуха» и «Орган гравитации и равновесия». Центральные их отростки, выйдя из внутреннего уха через poms acusticus internus направляются в составе соответствующих частей нерва к мозгу; они вступают в него сбоку от лицевого нерва, достигая своих ядер; pars vestibularis — четырех и pars cochlearis — двух ядер.

Видео урок для зубрешки схема проводящего пути, нейроны слухового анализатора

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 19.8.2020