где находится зрительная зона головного мозга

Зрительная кора

Из Википедии — свободной энциклопедии

Мозг человека, вид сзади. Красным цветом обозначено поле Бродмана 17 (первичная зрительная кора); оранжевым — поле 18; жёлтым — поле 19

Мозг человека, вид слева. Вверху: латеральная поверхность, внизу: медиальная поверхность. Оранжевым цветом обозначено поле Бродмана 17 (первичная, или стриарная, зрительная кора)

Именно со зрительной зоной V1 коры большого мозга непосредственно соединены нейроны, посылающие зрительные сигналы от глаз. Все остальные чувствительные к визуальным сигналам участки мозга (к 2000 году их было идентифицировано более 30) связаны с глазами через зону V1. [3]

Зрительная кора присутствует в каждом из полушарий головного мозга. Области зрительной коры левого полушария получают сигналы от правой половины зрительного поля, правого полушария — от левой половины.

Далее в статье говорится об особенностях зрительной коры приматов (в основном, человека).

Кора головного мозга: участки, анализаторы

Значение, роль коры больших полушарий головного мозга человека

В статье мы рассмотрим локализацию функций, участки, анализаторы, поля, участки, области зоны коры больших полушарий головного мозга человека (мужчины, женщины). Неврологи, невропатологи, рефлексотерапевты, рефлексологи выделяют 4 основных положения, применительно к практической деятельности невропатолога, современного учения о локализации функций в коре головного мозга.

1. Очень сложная морфологическая и функциональная дифференциация коры больших полушарий головного мозга. Лобная доля больше отвечает за двигательные функции. Теменная, затылочная и височная зоны больше отвечают за чувствительные функции.

3. Формирование специальных корковых областей в процессе практической деятельности.

Функция творит центр

По Ивану Петровичу Павлову: «Функция творит центр!» В раннем детстве границы корковых центров диффузны и менее дифференцированы, и лишь по мере приобретения жизненного опыта происходит постепенная концентрация функциональных зон, в связи с чем у детей первых лет жизни слабо выражены очаговые корковые симптомы и чаще преобладает общемозговая симптоматика.

4. Существенные различия в локализации более простых и более сложных функций. Чем проще функция, тем она точнее локализована. И наоборот, наиболее сложные функции обусловлены интегративной деятельностью всего головного мозга, поэтому понятие «корковый центр» (отдел коры головного мозга, поля коры головного мозга, участки коры головного мозга, части коры головного мозга) в большинстве случаев относительное и условное. К простым корковым функциям относятся чувствительная функция, двигательная функция, зрительная функция, слуховая функция, вестибулярная функция, обонятельная функция, вкусовая функция. К сложным корковым функциям относятся речь, письмо, чтение, счет, праксис, гнозис, мышление, память.

Локализация функций и симптомов

Проводя топическую диагностику рефлексотерапевт, невролог, невропатолог, микроневропатолог, детский невролог, взрослый невролог определяет не только локализацию поражения корковых центров, но и локализацию симптомов. Простые корковые функции связаны с проекционными пластинками коры (пятой и четвертой), имеющими непосредственную связь с периферией и являющимися корковыми отделами анализаторов. Сложные корковые функции связаны с ассоциативными слоями коры (вторым и третьим). Последние слои соединены горизонтальными волокнами с другими участками коры головного мозга в пределах одного полушария и не имеют прямого выхода на периферию. Большое значение в обеспечении сложных корковых функций имеют также комиссуральные связи между полушариями, проходящими через мозолистое тело.

Простые корковые функции обычно представлены в обоих полушариях головного мозга. Сложные корковые функции чаще имеют асимметричное представительство в правом или левом полушарии головного мозга. Итак, какие бывают поля, участки, области, типы коры головного мозга, отделы, анализаторы, части коры головного мозга?

Двигательная кора головного мозга, двигательные центры головного мозга, двигательные анализатор, моторный

Главным корковым отделом двигательного анализатора, его первичным полем, является предцентральная извилина, в верхних отделах которой находится проекционная область мышц стопы, голени, бедра, в средней части – туловища и руки, в нижней трети – лица. Двигательная иннервация построена по соматотопическому принципу. На этом уровне осуществляются тонкие дифференцированные движения. Кроме того, имеются дополнительные двигательные зоны – это вторичные поля двигательного анализатора и третичные поля двигательного анализатора. Дополнительные двигательные зоны обеспечивают сложные автоматизированные двигательные акты. Например, в парацентральной дольке находятся корковые центры тазовых органов. В задних отделах верхней лобной извилины находится переднее адверсивное поле. Заднее адверсивное поле располагается на границе верхней теменной дольки и затылочной области. Задние отделы средней лобной извилины отвечают за сочетанный поворот головы и глаз в противоположную сторону. Задние отделы нижней лобной извилины осуществляет движения типа орального автоматизма – глотание, жевание, лизание.

Чувствительная кора головного мозга, чувствительные центры головного мозга, чувствительный анализатор

Главным корковым отделом поверхностных и глубоких видов чувствительности является постцентральная извилина, где также имеется соматотопическое представительство участков периферии, аналогичное вышеуказанному. К поверхностной чувствительности относятся температурная чувствительность, болевая чувствительность, тактильная чувствительность.

Стереогноз, стереогнозис

Сложные виды чувствительности локализованы в коре полушарий головного мозга на уровне верхней теменной дольки, где отсутствует соматотопика. К сложным видам чувствительности относятся стереогностическая чувствительность (стереогноз, стереогнозис), двумерно-пространственная чувствительность, чувство локализации и дискриминации. Зрительная проекционная зона (зрительная зона коры) занимает область шпорной борозды – внутренняя поверхность затылочной доли. Слуховая проекционная зона (слуховая зона коры) занимает центр верхней височной извилины и извилину Гешля. Вестибулярная проекционная зона находится рядом со слуховой. Обонятельная проекционная зона локализуется на внутренней поверхности височной доли, в извилине гиппокампа. Вкусовая проекционная зона находится рядом с последней, а также в области покрышки и островка Reili.

Теперь остановимся на локализации сложных корковых функций.

Обычно сложные корковые функции локализуются в левом полушарии головного мозга у правшей и в правом полушарии головного мозга у левшей.

Функцию речи обеспечивает сенсорный центр (центр Вернике), который располагается в заднем отделе верхней височной извилины. При поражении центра Вернике наблюдается сенсорная афазия. Также функцию речи обеспечивает двигательный центр (центр Брока), который располагается в области задних отделов нижней лобной извилины. При поражении центра Брока наблюдается моторная афазия. При патологии на стыке височной и затылочной долей формируется амнестическая афазия и семантическая афазия. Речевые зоны коры головного мозга.

Лексический анализатор, центр лексии, функция чтения

Функции чтения обеспечивает лексический центр (центр лексии). Центр лексии располагается в угловой извилине.

Графический анализатор, центр графии, функция письма

Функции письма обеспечивает графический центр (центр графии). Центр графии располагается в заднем отделе средней лобной извилины.

Счетный анализатор, центр калькуляции, функция счета

Функции счета обеспечивает счетный центр (центр калькуляции). Центр калькуляции располагается на стыке теменно-затылочной области.

Праксис, праксический анализатор, центр праксиса

Праксис – это способность к выполнению целенаправленных двигательных актов. Праксис формируется в процессе жизнедеятельности человека, начиная с грудного возраста, и обеспечивается сложной функциональной системой мозга с участием корковых полей теменной доли (нижняя теменная долька) и лобной доли, особенно левого полушария у правшей. Для нормального праксиса необходимы сохранность кинестетической и кинетической основы движений, зрительно-пространственной ориентировки, процессов программирования и контроля целенаправленных действий. Поражение праксической системы на том или ином уровне проявляется таким видом патологии, как апраксия. Термин «праксис» происходит от греческого слова «praxis», которое означает «действие». Апраксия – это нарушение целенаправленного действия при отсутствии параличей мышц и сохранности составляющих его элементарных движений.

Гностический центр, центр гнозиса

В правом полушарии у правшей, в левом полушарии головного мозга у левшей представлены многие гностические функции. При поражении преимущественно правой теменной доли может возникать анозогнозия, аутопагнозия, конструктивная апраксия. С центром гнозиса также связаны музыкальный слух, ориентация в пространстве, центр смеха.

Память, мышление

Наиболее сложные корковые функции – это память и мышление. Эти функции не имеют четкой локализации.

Память, функция памяти

Мышление, функция мышления

Функция мышления – это результат интегративной деятельности всего головного мозга, особенно лобных долей, которые участвуют в организации целенаправленной сознательной деятельности человека, мужчины, женщины. Происходят программирование, регуляция и контроль. При этом у правшей левое полушарие является основой преимущественно абстрактного словесного мышления, а правое полушарие связано главным образом с конкретным образным мышлением.

Развитие корковых функций начинается с первых месяцев жизни ребенка, достигает своего совершенства к 20 годам.

Зоны коры головного мозга

В последующих статьях мы остановимся на актуальных вопросах неврологии: зоны коры головного мозга, зоны больших полушарий, зрительная, зона коры, слуховая зона коры, моторные двигательные и чувствительные сенсорные зоны, ассоциативные, проекционные зоны, моторные и функциональные зоны, речевые зоны, первичные зоны коры головного мозга, ассоциативные, функциональные зоны, фронтальная кора, соматосенсорная зона, опухоль коры, отсутствие коры, локализация высших психических функций, проблема локализации, мозговая локализация, концепция динамической локализации функций, методы исследования, диагностики.

Головной мозг

Головной мозг защищен от внешних механических воздействий черепной коробкой. Наиболее важные отделы располагаются на дне черепа. В сером веществе мозга находится 25 миллиардов нейронов, что почти в 4 раза больше населения земного шара (6,5 млрд.). Головной мозг человека покрыт тремя оболочками:

В области головного мозга располагается пять желудочков — емкостей, соединенных между собой каналами. Внутри полостей содержится ликвор — биологическая жидкость, которая циркулирует как в цистернах головного мозга, так и в спинномозговом канале.

Функции отделов головного мозга

Головной мозг составляют пять отделов:

Поражения головного мозга

При повреждении головного мозга определяются две группы клинических признаков: общемозговые и очаговые симптомы.

К общемозговым изменениям (головная боль, головокружение, повышенная температура тела) относят признаки, характерные для следующих заболеваний:

Очаговые симптомы зависят от места поражения и характеризуются изменением определенных функций.

По механизму поражения различают органические и функциональные расстройства. При органических расстройствах наблюдается поражение тканей определенных участков головного мозга. К ним относят:

К функциональным расстройствам относят:

В нашем лечебно-диагностическом центре на Вернадского обследование МРТ указывает на очаги поражения при органических заболеваниях с точностью до десятых долей миллиметра.

Где находится зрительная зона головного мозга

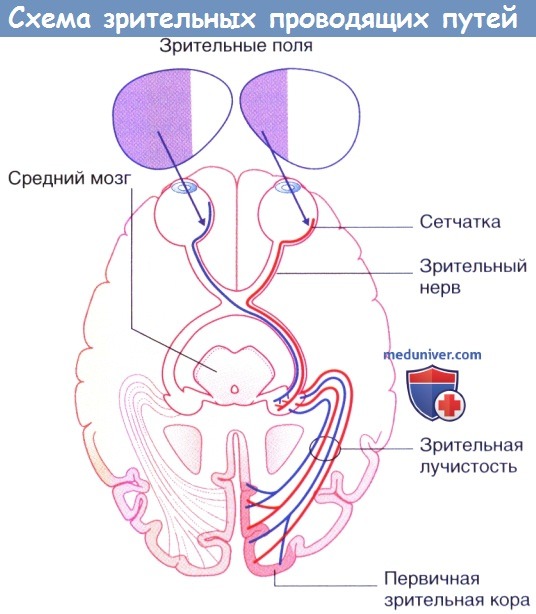

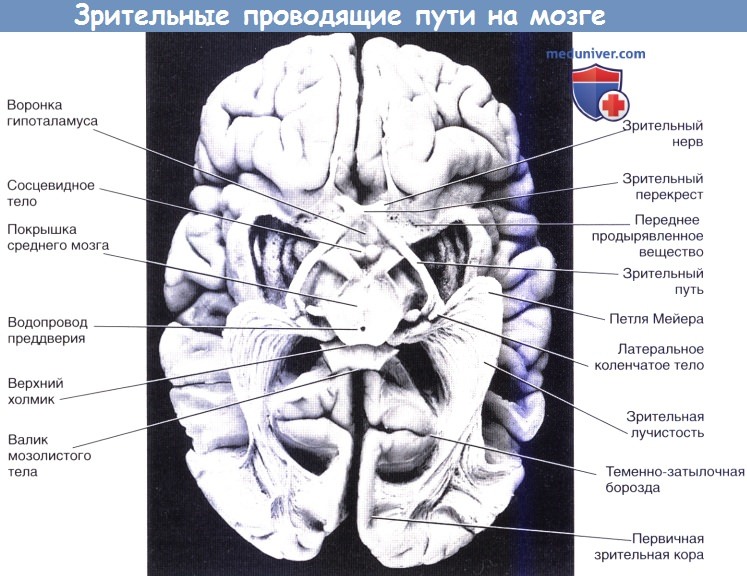

а) Зрительный нерв, зрительный путь. Зрительный нерв образован аксонами ганглиозных клеток сетчатки. Аксоны покрыты миелиновой оболочкой в месте их выхода из диска зрительного нерва.

Количество ганглиозных клеток значительно варьирует у разных людей и составляет в среднем 1 млн. Поскольку каждая ганглиозная клетка входит в зрительный нерв, количество аксонов в нем соответственно изменяется.

Ганглиозные клетки сетчатки имеют общее происхождение с чувствительными нейронами спинного мозга. Зрительный нерв гомологичен белому веществу спинного мозга и не является периферическим нервом. В главе 9 отмечено, что истинные периферические, черепные или спинномозговые нервы содержат шванновские клетки, покрыты коллагеновой оболочкой и способны к регенерации. Зрительный нерв содержит клетки нейроглии центрального типа (астроциты и олигодендроциты) и не способен к регенерации у млекопитающих. Кроме того, зрительный нерв покрыт мозговыми оболочками с расположенным между ними подпаутинным пространством. Подобное строение объясняет изменения на поверхности глазного дна при повышении внутричерепного давления (отек диска зрительного нерва).

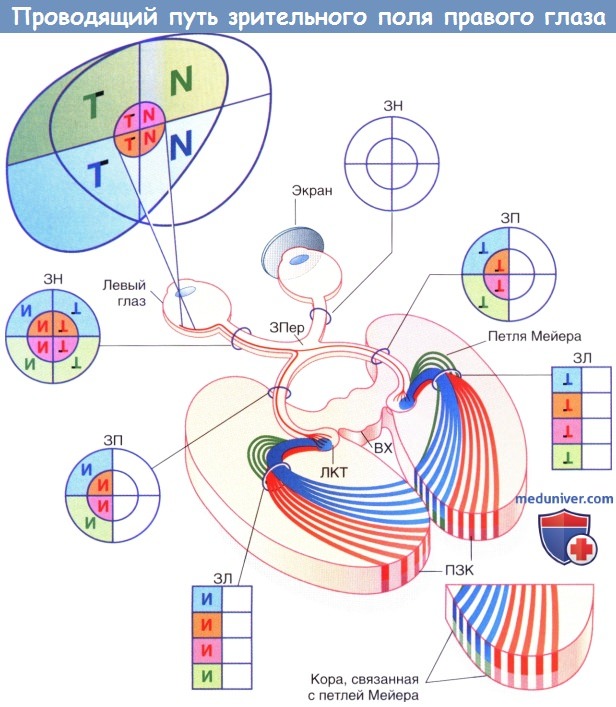

В зрительном перекресте волокна от назальной (медиальной) половины сетчатки входят в противоположный зрительный путь, а волокна от височной (латеральной) половины сетчатки не переходят на другую сторону и попадают в зрительный путь той же стороны. Информация от сетчатки поступает к среднему мозгу (участвующему в регуляции движений глаз, размера зрачка и циркадных ритмов) и латеральному коленчатому ядру таламуса (откуда направляется к зрительной коре, отвечающей за различные аспекты зрения) от различных групп ганглиозных клеток.

Часть зрительных волокон входит в надперекрестное ядро гипоталамуса («центральные часы»), отвечающее за поддержание циркадных ритмов. Такая связь позволяет объяснить положительный эффект использования яркого искусственного освещения в течение нескольких часов в день для лечения зимней депрессии.

Два зрительных поля (правого и левого глаза) представлены раздельно без наложения.

Каждый зрительный путь огибает средний мозг и разделяется на медиальный и латеральный корешки:

1. Медиальный корешок зрительного тракта. Медиальный корешок содержит 10 % волокон зрительного нерва. Он входит в средний мозг с боковой стороны и включает четыре различных группы волокон.

— Часть волокон, особенно от М-клеток сетчатки, входит в верхний холмик и обеспечивает автоматический анализ информации, как, например, при чтении этой страницы.

— Часть волокон проходит через верхний холмик к подушке таламуса; они составляют фрагмент экстраколенчатого проводящего пути к зрительной коре больших полушарий.

— Часть волокон входит в предпокрышечное ядро и участвует в зрачковом световом рефлексе.

— Часть волокон достигает мелкоклеточной ретикулярной формации, где они выполняют функцию возбуждения.

2. Латеральный корешок зрительного тракта и латеральное коленчатое тело. Латеральный корешок зрительного тракта оканчивается в латеральном коленчатом теле (ЛК’Г) таламуса. ЛКТ образовано шестью клеточными пластинками, три из которых состоят из пересеченных волокон, а три — из непересеченных (слои 2, 3, 5; «U-235»). Две наиболее глубоких пластинки (одна с пересеченными, другая — с непересеченными волокнами) образованы крупными клетками, к ним подходят аксоны ганглиозных клеток М-типа, отвечающих за регистрацию движений (расположение в пространстве, скорость, и направление). К четырем другим мелкоклеточным пластинкам подходят аксоны от Р-клеток, отвечающих за детальное зрение (цвет и детализация изображения).

Нервные цепочки ЛКТ напоминают таковые в других релейных таламических ядрах и включают тормозные (γ-аминомасляная кислота, ГАМК) терминали, отходящие от вставочных нейронов и от таламического ретикулярного ядра. (Часть ретикулярного ядра, взаимодействующая с ЛКТ, носит название околоколенчатое ядро.) Корково-коленчатые волокна начинаются в первичной зрительной коре и образуют контакты с дистальными отделами дендритов релейных клеток, а также с тормозными вставочными нейронами. Количество синапсов корковых нейронов с релейными клетками в два раза превышает количество контактов ганглиозных клеток сетчатки.

Корковая стимуляция обычно усиливает реакцию релейных клеток в ответ на импульсы, полученные от сетчатки. Вероятно, но не доказано, что их функция заключается в селективном усилении различных аспектов зрительного восприятия, таких как поиск объекта известной формы или цвета. При функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) можно обнаружить области повышенной нейрональной активности головного мозга. При фМРТ было установлено, что если доброволец ожидает увидеть на экране интересующий объект, метаболическая активность в ЛКТ увеличивается до появления стимула.

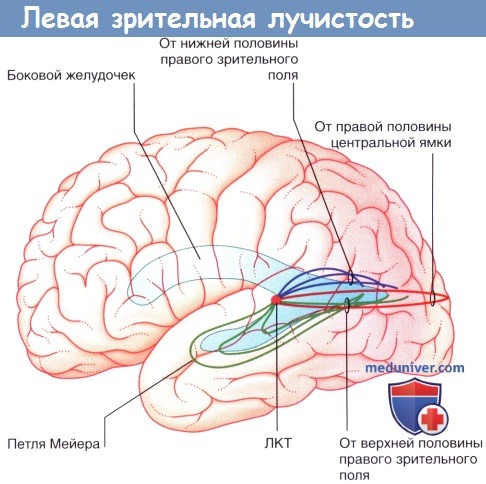

б) Коленчато-шпорный путь и первичная зрительная кора. Зрительная лучистость (коленчато-шпорный путь) имеет важное клиническое значение, поскольку поражение этой области часто происходит при тромбозе сосудов или опухолевом процессе в заднем отделе полушария головного мозга. Проводящий путь проходит от латерального коленчатого тела к первичной зрительной коре.

Строение зрительной лучистости показано на рисунках ниже. Волокна, лежащие в нижней половине первичной зрительной коры, направляются кпереди в височную долю в виде петли Мейера, а затем поворачивают кзади и сопровождают волокна от верхней половины. Путь входит в зачечевицеобраз-ную часть внутренней капсулы и располагается в белом веществе под латеральной височной корой. Он прилежит к заднему рогу бокового желудочка до поворота в медиальном направлении и прохождения в затылочную кору.

1. Ретинотопическая карта. Зрительное поле противоположной стороны проецируется в виде перевернутого изображения. Плоскость шпорной борозды расположена горизонтально. Сетчатка расположена спереди назад со значительно более широко представленной центральной ямкой в задней половине шпорной коры.

Т указывает на височную (темпоральную) половину зрительного поля. N обозначает назальную (внутреннюю) половину левого зрительного поля.

В левой сетчатке и зрительном нерве (ЗН) полученное изображение представлено зеркально отраженным и перевернутым.

Правая сетчатка и зрительный нерв неактивны, так как этот глаз экранирован.

В зрительном перекресте (ЗПер) аксоны, образующие назальную половину левого зрительного нерва, пересекают среднюю линию и образуют медиальную половину правого зрительного пути (ЗП).

Волокна, расположенные в латеральной половине нерва, проходят в латеральной половине левого зрительного пути.

Каждая группа волокон образует контакты с соответствующим латеральным коленчатым телом (ЛКТ).

Зрительные лучистости (ЗЛ) имеют веерообразное строение; их аксоны, передающие информацию от центральных ямок, вначале располагаются в центре пучка.

По мере их приближения к затылочному полюсу аксоны центральной ямки (красного цвета) в обоих полушариях смещаются кзади и входят в задний отдел первичной зрительной коры (ПЗК).

Обратите внимание на тип прохождения аксонов к коре с обеих сторон (полосами).

Интервалы между ними имеют одинаковую ширину и содержат волокна, идущие к зрительной коре и образующие зрительное поле правого глаза.

ВХ—верхний холмик.

2. Поражения зрительных проводящих путей. Исследование зрительных путей имеет следующие особенности:

• Пациент может не подозревать о слепоте весьма значительной степени—в некоторых случаях даже о гемианопсии.

• Значительные зрительные нарушения можно выявить при обычном противопоставлении, как указано далее. Пациент закрывает попеременно каждый глаз и фокусирует взгляд на носу врача. Врач, сидя напротив, смотрит пациенту в глаз, внося в поле зрения одну или другую руку с различных сторон, покачивая указательным пальцем.

• В слепой зоне пациент не видит темноту—пациент вообще ничего не видит.

— Зрительные дефекты описывают с точки зрения пациента относительно зрительных полей. Для упрощения схемы представления зрительных полей, отмеченных цифрами от 1 до 9, черный цвет используют для обозначения области, в которой зрение отсутствует. На самом деле на схемах зрительных полей указывают области с сохранным зрением (в противоположность представленным графически) Слепое пятно не обозначают, но оно должно располагаться темпоральнее (латеральнее) центральной точки фиксации взгляда.]

• Возможные места повреждения зрительных проводящих путей показаны на рисунке ниже. Проявления соответствуют представленным номерам в ниже.

Примечания по приведенным выше поражениям:

1. Эксцентрические поражения зрительного нерва приводят к образованию скотом в назальном или височном поле зрения пораженного глаза. При развитии скотомы у молодых взрослых всегда следует подозревать рассеянный склероз.

2. Полное поражение зрительного нерва может возникать при черепно-мозговой травме.

3. Сдавление середины перекреста чаще всего бывает вызвано аденомой (доброкачественной опухолью) гипофиза.

4. Поражения зрительного пути встречают редко. Несмотря на то, что выпадают гомонимные (односторонние) зрительные поля, наружная, неприкрытая половина зрительного пути, поражается чаще, чем внутренняя половина, поэтому гемианопсию обозначают как несимметричную.

5. Избирательное поражение петли Мейера встречают при опухолях височной доли.

6. Поражение зрительной лучистости встречают при опухолях височной, теменной или затылочной долей. Зрительные поля обоих глаз обычно выпадают в одинаковой степени (симметрично), и желтое пятно остается интактным. Опухоли, инфильтрирующие лучистость снизу, приводят к дефекту в нижнем квадранте. Основной пучок лучистости расположен в зачечевицеобразном отделе внутренней капсулы и часто поражается при отеке, сопровождающем кровотечение из ветви средней мозговой артерии (классический инсульт).

7. Тромбоз задней мозговой артерии сопровождается гомонимной гемианопсией. Пробелы в зрительном поле № 7 указывают на сохранность желтого пятна (макулы). Сохранность макулярных половин полей зрения непостоянна и часто обусловлена двойным кровоснабжением затылочного полюса из средней и задней мозговых артерий.

8. Двусторонние центральные скотомы наиболее часто развиваются при падении на затылок с ушибом мозга в затылочном отделе.

9. Височную серповидную гомонимную гемианопсию встречают при повреждении затылочной коры с сохранением наиболее переднего ее отдела—области, к которой подходят зрительные лучистости, идущие от назального отдела сетчатки (назальная половина сетчатки «видит» височное зрительное поле).

в) Резюме. В процессе эмбриогенеза сетчатка развивается из наружного выпячивания диэнцефалона. Эмбриональный зрительный бокал состоит из наружного пигментного слоя и внутреннего оптического слоя, между которыми расположено внутрисетчаточное (интраретинальное) пространство. Оптический слой образован тремя типами радиально расположенных нейронов (фоторецепторами, биполярными клетками и ганглиозными клетками) и двумя типами тангенциально (по касательной линии) расположенных клеток (горизонтальными и амакриновыми). Во всех отделах кроме центральной ямки свет должен пройти через другие слои сетчатки, чтобы попасть на фоторецепторы.

Две трети зрительного поля — бинокулярные, наружная 1/6 с каждой стороны—монокулярная. Зрительные дефекты описывают относительно зрительных полей.

Палочковые фоторецепторы функционируют при сумеречном свете и отсутствуют в центральной ямке. Колбочки наиболее многочисленны в центральной ямке; они отвечают за распознавание формы и имеют три типа чувствительности к цвету. Ганглиозные клетки имеют концентрическую реакцию на возбуждения по типу «от центра к периферии» с цветовым противодействием. М-ганглиозные клетки—относительно крупные и отвечают за регистрацию движений, их аксоны направляются к двум крупноклеточным слоям в ЛКТ. Функция Р-ганглиозных клеток—распознавание отдельных свойств изображения и цвета, они взаимодействуют с четырьмя мелкоклеточными слоями ЛКТ.

ЛКТ — двустороннее образование, получающее информацию от противоположной назальной половины сетчатки (через зрительный перекрест), а также от ипсилатеральной височной половины сетчатки. Обе группы аксонов проходят через зрительный тракт, от которого также отходят коллатерали к среднему мозгу для образования низших зрительных рефлексов.

Зрительная лучистость (коленчато-шпорный тракт) начинается от М- и Р-клеток ЛКТ и огибает боковой желудочек, достигая первичной зрительной коры в стенках шпорной борозды.

Разнообразные дефекты зрительных полей возникают вследствие повреждения любого из пяти главных отделов зрительных проводящих путей (зрительного нерва, зрительного перекреста, зрительного тракта, зрительной лучистости и зрительной коры).

— Вернуться в оглавление раздела «Неврология.»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 21.11.2018