Как наука связана с культурой

Взаимосвязи культуры и науки.

Взаимосвязи культуры и науки.

Науку можно представить как систему понятий о явлениях и законах природы и человеческого бытия.

Культура- совокупность достижений общества в его материальном и духовном развитии, используемых в обществе в качестве условия развития и бытия человека в конкретный историч.момент. Культура- явление коллективное, исторически обусловленное, сконцентрированное в знаково-символической форме. В знании предыдущего сосредоточен потенциал к развитию человеческой духовности.

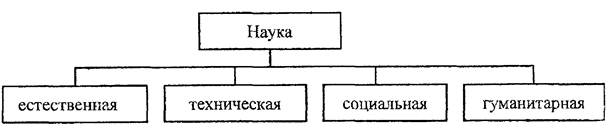

Наука представляет собой сложную многофункциональную систему, существующую в пространстве культуры. В широком понимании наука является сферой культуры. Основная ее цель – познание мира как единой системы на основе экспериментов, рациональных суждений, доказуемых теорий и формулировки парадигм, которые объясняют окр.мир. Наука и научное познание (как инструмент для познания, изучения, объяснения мира) в дальнейшем стремятся его преобразовать

1) Наука функционирует под влиянием социокультурных фактов, таких как ценности, традиции, установленные обществом норма и правила.Т.к. эти факторы изменяются, наука включается в динамику культуры.

Наука аппелирует к культурному опыту, ее изменения зависят от научного потенциала общества (ресурсов, определяемых отдельными науч.открытиями)

Наука вырастает из обыденного знания, обращается к потребностям общества чтобы человек был более полно описан и мог понимать окр.реальность.

Увеличение интел.потенциала общества приводит к оформлению науки как социального института. Кун: «процесс перехода от группы, ранее интересовавшейся учением природы, к научному обществу обусловлен принятием парадигм. Так предмет изучения превращается в научную дисциплину».

2) Идея о том, что культурные ценности и потребности общества задают ориентиры научным институтам. Наука- 1.удовлетворяет потребности общества в знании 2.сама находится в обществе. Это общество и культура обеспечивают науку необходимыми ресурсами, задают вектор ее развитию.

3) Отвечая потребностям общества и культуры, научное знание выбирает направление общественного развития, становится социально ориентированным.Благодаря науке предметы повседневной материальной культуры преобразились, появились новые (раньше радио, сейчас ноутбуки).

На науку оказывают влияние процессы, происходящие в рамках сфер культуры – политика, мода и др. Но возможно и обратное- когда научные идеи становятся двигателем мысли, что приводит к развитию культуры. В последние 10-летия наука стала не только сферой д-ти человека, но и особым мировоззрением. Стала делом государственной важности.

4) С процессом НТР прирост научного знания происходит стремительным образом. Облик современной науки в соединении ценностей разных сфер: экономической, производственной, научной. Техногенный характер привел к тому, что научные и технич.достижения воспринимаются как основа будущего существования с одной стороны и глобального кризиса с другой.

5) Развитие увеличения технического потенциала привело к появлению технократии в культуре. Техника вовлекается в непосредственную связь человека с человеком, человека с социумом. Она – инструмент передачи культурного опыта, знаний. А наука и науч.достижения становятся ключом к преобразованию культуры повседневности.

Наука формирует среду обитания человека. Происходит смена ценностей и морально-нравственных норм. Меняется представление о преобладающей роли чел-а по отношению к окр.миру.

Наука задает тенденции к развитию основных компонентов культуры, как материальной, так и духовной. Научные открытия трансформируют не только окружающую среду, но меняют и самого человека, его картину мира, ценности, традиции, установленные нормы и правила. Плодами этих перемен является возможность видоизменить культуру, как целостную систему.

Проблема перспектив человеческой истории

В условиях нестабильной и тревожной ситуации, все более возрастающего беспокойства социума, особенно важно осознать, что единственно верной стратегией, направленной на сохранение мироздания и не усугубления существующих проблем, является стратегия защиты мира и бережного отношения к природным богатствам планеты, а также воспитание сознания, направленного на созидание, а не разрушение. Тем не менее, данная стратегия звучит утопически и наивно позитивно. Как минимум потому, что современный этап развития человечества можно описать, как неравномерный, противоречивый, неоднозначный и неустойчивый. Это отражается во всех сферах жизни людей. С одной стороны люди активно развивают науки, постоянно идет поиск и разработка новейших устройств и препаратов, способных значительно облегчить жизнь людей и даже исцелить неизлечимые болезни, а с другой стороны значительная часть населения Земли страдает от нехватки воды, продуктов питания и лекарств. При этом даже в развитых, благополучных странах неуклонно растет количество суицидов, а проблемы снижения эмпатичных способностей детей и одиночества становятся повсеместными.

Каким я вижу будущее человечества? Честно говоря, все позитивные тенденции, такие как все большая автоматизация труда, которая регламентирует «упрощение» жизни, активное развитие научного прогресса, поиск искусственного интеллекта и др., не кажутся мне таковыми, а наоборот пугают. Складывается впечатление, что люди, открывая богатства Вселенной и получая все больше знания, не знают толком, как с ними обращаться… И все это напоминает сценарий сказки А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», когда человек, получая что-то, требует еще и еще.

Взять, например, термин «серая слизь», смысл которого гласит о гипотетическом конце света, связанным с молекулярными нано технологиями и где нанороботы, над которыми так усердно работают ученые поныне, поглотят все возможно доступное на Земле, выполняя свою программу саморазмножения. Сейчас все это звучит, как сюжет кинофильма, но все к тому и идет.

Развитие науки и образования, на мой взгляд, будет все более обогащаться новыми знаниями, технологиями; позитивной является тенденция развития динамичной, креативной личности, способной и готовой адаптироваться к меняющемуся миру. Однако проблемы автоматизации касается и данной сферы, что приводит к специфическим проблемам: запрос модернизации поступил, внедрены новые технологии, но проект не продуман полностью, не хватает методического оснащения и т.п.

Принципы

Принципы глубоко связаны с закономерностями и законами.

Закономерность — объективно существующая, повторяемая причинно-следственная связь определенных явлений при их взаимодействии, которая, если она достаточно хорошо познана, отражается в формулировке закона.

Законы психологии имеют вид законов-тенденций. Вариативность проявлений психологических законов не отменяет того, что в них выражается что-то общее, но это общее выступает как тенденция.

Типы законов в психологии

· относительно элементарные зависимости (например, основной психофизический закон);

· законы, раскрывающие динамику психических процессов во времени (последовательность фаз процесса восприятия, принятия решений и пр.);

· законы, характеризующие структуру психических явлений (современные представления о памяти);

· законы, раскрывающие зависимость эффективности поведения от уровня его психической регуляции (закон Йеркса-Додсона, который раскрывает зависимость между уровнем мотивации и успешностью выполнения поведенческих заданий; законы, которые характеризуют уровни работоспособности, стрессовые состояния);

· законы, описывающие процесс психического развития человека в масштабе его жизни;

· законы об отношениях между разными уровнями организации психических процессов и свойств (законы отношения между разными уровнями организации в структуре личности).

Чисто научный подход требует не только определить объективный закон, но и очертить сферу его действия, а также условия, при которых он может действовать, его ограничения.

13. Современная ситуация реформирования высшего образования в России

· Внедрение системы «Бакалавриат-Магистратура». Существовавшая в советское время система специалитета как матрицы получения высшего образования включала в себя, как правило, 5 лет обучения по очной форме и 6 лет обучения по очно-заочной форме. Внедряемая на сегодняшний день в соответствии с Болонской конвенцией система бакалавриата предписывает переход к четырехлетней системе обучения. В результате, имеющиеся в образовательной программе базовые учебные курсы урезаются до минимума и часто ставятся к преподаванию на младших курсах института, что весьма существенно отражается на их усвоении студентами ВУЗов. Дисциплины же, имеющие специальный и узкопрофильный характер, либо подаются вперемежку с базовыми учебными предметами, либо имеют фрагментарно-мозаичный характер. Такая образовательная матрица естественным образом формирует специалистов-недоучек, не способных ни глобально мыслить, ни выполнять разнообразные практические задания. Не лучше сложилась ситуация и во второй ступени современного высшего образования – магистратуре. Как правило, специализации, по которым впоследствии должны идти магистранты, в спешном порядке придумываются в рамках профильных кафедр, после чего под них «подбивается» некая система спецкурсов, читаемых иными кафедрами (и формулируемых ими же). Как результат – создание в голове у магистранта некоего хаотичного разнобоя «на заданную тему». Если же учесть, что многие магистранты не имеют базового профильного образования, описываемая нами картина приобретает еще большую яркость.

14. Многоуровневая система образования и особенности построения психологических курсов

Цель многоуровневой системы высшего образования — расширить возможности высшей школы в удовлетворении многообразных культурнообразовательных запросов личности и общества. Раньше, как вы помните, на первом месте стояло общество, социальный заказ. Сейчас же, это видно уже из Закона РФ об образовании (см. раздел 2.1), на передний план выдвигается личность, ее интересы.

Суть многоуровневой системы образования в нашей стране состоит в том, что оно представляет совокупность основных образовательных программ различного уровня, длительности и назначения.

Многоуровневая система образования повышаетгибкость общекультурной, профессиональной и научной подготовки специалистов с учетом меняющихся потребностей рыночной экономики. Она учитывает отечественный и зарубежный опыт развития высшей школы и международную классификацию образования, принятую ЮНЕСКО, отвечает требованиям нашего времени формирования единого образовательного пространства в рамках всего мирового сообщества.

Усилиями группы ученых во главе с Госкомитетом РФ по высшему образованию разработан, а постановлением Правительства РФ № 940 от 12 августа 1994 г. введен Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования, основанный на многоуровневой системе.

Первый уровень включает двухлетнее обучение по образовательным программам бакалавров и профессиональную подготовку в объеме среднего специального учебного заведения со средней продолжительностью обучения 3—3,5 года. Лицам, успешно окончившим двухлетнее обучение по программе бакалавра, выдается свидетельство о неполном высшем образовании, и они могут быть зачислены в вуз для освоения вузовской программы бакалавриата. Лицам, освоившим всю программу 1-го уровня, выдается диплом о неполном высшем образовании и присваивается квалификация согласно перечню специальностей среднего профессионального образования.

Программы 2-го уровня предоставляют личности возможность уже в рамках вуза овладеть системой научных знаний о человеке и обществе, истории и культуре, получить фундаментальную естественнонаучную подготовку и основы профессиональных знаний по направлениям. Эти программы дают базовое высшее образование. Лица, освоившие программы 2-го уровня, подготовлены для продолжения образования по образовательным и профессиональным программам 3-го уровня или самостоятельного овладения профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для адаптации к трудовой деятельности. Срок обучения в вузе по программам 2-го уровня — не менее 2 лет для тех, кто успешно окончил двухлетнее обучение в колледже по программе 1-го уровня, и 4 лет — на основе общего среднего образования. Выпускникам вузов, получившим базовое высшее образование, выдается диплом о высшем образовании с присвоением степени бакалавра и указанием направления обучения. Лица, проучившиеся не менее 4 лет в вузе по программам 2-го уровня, получают высшее образование, и им присваивается академическая степень инженера.

Бакалавры могут продолжить учебу по программе 3-го уровня в магистратуре (1—2 года) или стать дипломированным специалистом с полным высшим образованием. Программа подготовки магистра наук носит преимущественно исследовательский характер. По ее окончании выдается диплом о высшем образовании с присвоением степени магистра.

Завершившим программу подготовки дипломированного специалиста выдается также диплом о высшем образовании с присвоением квалификации по полученной специальности.

Выпускники вуза, завершившие любую образовательную программу 3-го уровня, имеют право поступления в аспирантуру, причем магистерский экзамен по иностранному языку засчитывается как вступительный экзамен в аспирантуру.

Многоуровневая система высшего образования коснулась как структуры, так и содержания образования. В 1992 г. была разработана новая модель вузовского обучения, в которой «знания, умения и навыки рассматриваются не как цель обучения, а как средство развития личности обучаемого». Современный выпускник вуза любого уровня обучения должен уметь адаптироваться к складывающимся условиям рыночной экономики, быть гибким в своей профессиональной деятельности. Он должен быть знаком с новейшими технологиями, уметь пользоваться компьютером, базами и банками данных, обобщающими весь мировой опыт. Но главное, за годы обучения в вузе он должен развить в себе черты творческой личности, сформировать навыки исследователя, способность находить и выделять существенное, предвидеть и предотвращать или сводить к минимуму аварийные ситуации, разрабатывать или учитывать экологически чистые технологии.

15. Гос стандарт образования по направлению «Психология», его назначение

Требования к профессиональной подготовленности специалиста.

Специалист должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации:

· на основе накопленных теоретических знаний, навыков исследовательской работы и информационного поиска уметь ориентироваться в современных научных концепциях, грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи;

· участвовать в практической прикладной деятельности, владеть основными методами психодиагностики, психокоррекции и психологического консультирования;

· владеть комплексом знаний и методикой преподавания психологии в высших учебных заведениях.

1. В соответствии с полученными знаниями, умениями и навыками специалист готов участвовать в решении комплексных задач в системе народного хозяйства, образования, здравоохранения, управления, социальной помощи населению и может осуществлять следующие виды профессиональной деятельности:

o диагностическую и коррекционную;

o экспертную и консультативную;

Конкретное содержание профессиональной подготовки специалиста определяется образовательной программой высшего учебного заведения и должно включать теоретическую подготовку, лабораторные практикумы и практики.

Возможности продолжения образования.

Психолог (специалист), освоивший основную образовательную программу высшего профессионального образования по специальности 020400 “Психология”, подготовлен для продолжения образования в аспирантуре.

2. Общие требования к основной образовательной программе подготовки выпускника по специальности 020400 «Психология».

Задача основной образовательной программы подготовки специалиста – сопряжение профессионального образования с развитием гуманитарной культуры, формированием духовно богатой, интеллектуально оснащенной, социально ответственной личности.

3.1. Основная образовательная программа подготовки специалиста разрабатывается на основании настоящего государственного образовательного стандарта и включает в себя учебный план, программы учебных дисциплин, программы учебных и производственных практик.

3.2. Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы подготовки специалиста к условиям ее реализации и срокам ее освоения определяются настоящим государственным образовательным стандартом.

3.3. Основная образовательная программа подготовки специалиста состоит из дисциплин федерального компонента, дисциплин национально-регионального (вузовского) компонента, дисциплин по выбору студента, а также факультативных дисциплин. Дисциплины и курсы по выбору студента в каждом цикле должны содержательно дополнять дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла.

3.4. Основная образовательная программа подготовки специалиста должна предусматривать изучение студентом следующих циклов дисциплин и итоговую государственную аттестацию:

цикл ГСЭ — общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;

цикл ЕН — общие математические и естественно-научные дисциплины;

цикл ОПД — общепрофессиональные дисциплины;

цикл ДС — дисциплины специализации;

3.5. Содержание национально-регионального компонента основной образовательной программы подготовки специалиста должно обеспечивать подготовку выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, установленной настоящим государственным образовательным стандартом.

Взаимосвязи культуры и науки.

Науку можно представить как систему понятий о явлениях и законах природы и человеческого бытия.

Культура- совокупность достижений общества в его материальном и духовном развитии, используемых в обществе в качестве условия развития и бытия человека в конкретный историч.момент. Культура- явление коллективное, исторически обусловленное, сконцентрированное в знаково-символической форме. В знании предыдущего сосредоточен потенциал к развитию человеческой духовности.

Наука представляет собой сложную многофункциональную систему, существующую в пространстве культуры. В широком понимании наука является сферой культуры. Основная ее цель – познание мира как единой системы на основе экспериментов, рациональных суждений, доказуемых теорий и формулировки парадигм, которые объясняют окр.мир. Наука и научное познание (как инструмент для познания, изучения, объяснения мира) в дальнейшем стремятся его преобразовать

1) Наука функционирует под влиянием социокультурных фактов, таких как ценности, традиции, установленные обществом норма и правила.Т.к. эти факторы изменяются, наука включается в динамику культуры.

Наука аппелирует к культурному опыту, ее изменения зависят от научного потенциала общества (ресурсов, определяемых отдельными науч.открытиями)

Наука вырастает из обыденного знания, обращается к потребностям общества чтобы человек был более полно описан и мог понимать окр.реальность.

Увеличение интел.потенциала общества приводит к оформлению науки как социального института. Кун: «процесс перехода от группы, ранее интересовавшейся учением природы, к научному обществу обусловлен принятием парадигм. Так предмет изучения превращается в научную дисциплину».

2) Идея о том, что культурные ценности и потребности общества задают ориентиры научным институтам. Наука- 1.удовлетворяет потребности общества в знании 2.сама находится в обществе. Это общество и культура обеспечивают науку необходимыми ресурсами, задают вектор ее развитию.

3) Отвечая потребностям общества и культуры, научное знание выбирает направление общественного развития, становится социально ориентированным.Благодаря науке предметы повседневной материальной культуры преобразились, появились новые (раньше радио, сейчас ноутбуки).

На науку оказывают влияние процессы, происходящие в рамках сфер культуры – политика, мода и др. Но возможно и обратное- когда научные идеи становятся двигателем мысли, что приводит к развитию культуры. В последние 10-летия наука стала не только сферой д-ти человека, но и особым мировоззрением. Стала делом государственной важности.

4) С процессом НТР прирост научного знания происходит стремительным образом. Облик современной науки в соединении ценностей разных сфер: экономической, производственной, научной. Техногенный характер привел к тому, что научные и технич.достижения воспринимаются как основа будущего существования с одной стороны и глобального кризиса с другой.

5) Развитие увеличения технического потенциала привело к появлению технократии в культуре. Техника вовлекается в непосредственную связь человека с человеком, человека с социумом. Она – инструмент передачи культурного опыта, знаний. А наука и науч.достижения становятся ключом к преобразованию культуры повседневности.

Наука формирует среду обитания человека. Происходит смена ценностей и морально-нравственных норм. Меняется представление о преобладающей роли чел-а по отношению к окр.миру.

Наука задает тенденции к развитию основных компонентов культуры, как материальной, так и духовной. Научные открытия трансформируют не только окружающую среду, но меняют и самого человека, его картину мира, ценности, традиции, установленные нормы и правила. Плодами этих перемен является возможность видоизменить культуру, как целостную систему.

Наука как часть культуры

1) как особую систему знаний;

2) как систему специфических учреждений и организаций, вырабатывающих, хранящих и распространяющих эти знания;

Современными учеными разработано несколько моделей развития научного знания:

— модель постепенного развития науки;

— модель развития науки через научные революции.

Таким образом, наукой называют теоретически систематизированные взгляды на окружающий мир, воспроизводящие его существенные стороны в абстрактно-логической форме и основанные на данных научных исследований

В основе научного процесса лежит передача информации, значительное свойство которой — объективность, достоверность, систематичность, непротиворечивость. Именно от науки общество ждет истину в последней инстанции. Наука создается с исключительной целью искать и доказывать истину.

На современном этапе, в условиях научно-технического прогресса, наука является важнейшим социальным институтом. Перечислим значимые черты современной науки:

— универсальность (современная наука изучает все природные и общественные явления);

— безграничность и в пространственных, и в хронологических границах);

— дифференциация и одновременно интеграция научных исследований (от традиционных наук «отпочковываются» все больше новых наук, а новые открытия чаще совершаются в сферах пересечения, интеграции разных наук);

— сближение с потребностями развивающегося общества.

Функции современной науки:

наука включается в процессы социального развития и управления им.

Методы науки и ее данные используются для разработки масштабных планов и программ социального и экономического развития (например, экономическая и политическая интеграция стран-членов БЭС (Большого экономического сообщества).

К разряду естественных фундаментальных наук относятся: физика, химия, биология. Они раскрывают структуру материального мира. Технические дисциплины, или прикладное знание, представляют радиоэлектроника, биотехнология и химия полимеров. Они опираются на фундаментальное знание и служат практическим целям.

Гуманитарное знание рассматривает мир человека, цели и мотивы его деятельности, его духовные ценности, личностное восприятие мира. К гуманитарному знанию относятся: философия, история, искусствознание, литературоведение и т.д.

В связи с тем, что мощь современной науки позволяет кардинально менять современный мир, возрастает значение этических норм ученого. Свобода научного поиска иногда вступает в противоречие с социальной ответственностью ученых в условиях возрастания роли науки в глобальном изменении мира.

3) нравственные правша, регулирующие взаимоотношения науки и ученого с обществом (проблема социальной ответственности ученого перед обществом);

4) добросовестность (точность и доказательность всех этапов исследования, научная честность я объективность, отказ от скороспелых сенсационных непроверенных новаций).

Мораль

Кто устанавливает моральные нормы? Существуют разные точки зрения:

— заповеди мировых религий:

— естественно-исторический путь (из массовой житейской практики извлекаются нормы, которые оттачиваются в различных житейских ситуациях, постепенно превращаясь в нравственные законы общества);

К основным признакам морали относятся.

— всеобщность нравственных требований (т.е. требования морали обращены ко всем людям, молодым и старым, мужчинам и женщинам, богатым и бедным, католикам и православным);

— добровольность выполнения требований (в отличие от права, где выполнение норм носит обязательный характер, в морали соблюдение требований поддерживается только сознательностью людей и авторитетом общественного мнения).

Наряду с понятием морали используется понятие нравственности. В социальных науках слова «мораль» и «нравственность» используются как синонимы. Наука о морали и нравственности, о должных отношениях между людьми называется этикой.

Структура морали.Мораль включает в себя:

— прямые нормы поведения;

— категории (общие фундаментальные понятия).

Ценности— это то, что наиболее дорого, свято для индивида, для сообщества людей, положительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира для человека, социальной группы, общества в целом.

Критерии и способы оценки этой значимости выражены в нравственных принципах и нормах, идеалах, установках, целях. Различают материальные, общественно-политические и духовные ценности; положительные и отрицательные ценности

Нравственные ценности обязательны. И не просто обязательны, но обязательны безусловно. Это значит, что им необходимо следовать не при каких-то условиях, а всегда. Выделяют семь фундаментальных ценностей, важных для всех людей и для всех сфер общества. Это Истина, Красота, Добро, Польза, Господство, Справедливость, Свобода.

Между сферами общества и ценностями возникает соответствие. Основой экономической сферы является Польза. Она выражается в терминах прибыль, выгода и т.д.).

Одна сфера общества не может строиться на одной единственной ценности. Ученый создает не только истинную, но и полезную теорию, а художник стремится принести своей красотой еще и добро людям.

Категории морали. Важные нравственные ценности сложились в систему ценностно-моральной ориентации, неразрывно связанную с категориями морали.

К этой категории примыкает категория «долг»— личностное ответственное следование нравственным ценностям, личное осознание необходимости безусловного выполнения моральных требований. Одна из важных моральных категорий «совесть»— это способность личности познавать этические ценности и руководствоваться ими во всех жизненных ситуациях, самостоятельно формулировать свои нравственные обязанности, осуществлять моральный самоконтроль, осознавать свой долг перед другими людьми.

Достоинство— это понятие, выражающее представления о ценности каждого человека как нравственной личности.

К критериям морали относится и представление о счастье. Счастье— это удовлетворенность своей жизнью, переживание и осознание красоты и истины.

Моральные принципы и категории отражаются в самосознании человека, в его поступках и поведениях. У каждого человека складывается такое понятие, как смысл жизни. Это сложная система внутренних духовных ценностей, ради которых человек живет.

Мораль отражает основные стороны общественной жизни и меняется от эпохи к эпохе по мере того, как меняется само общество. Кроме того, может существовать мораль различных социальных групп. Так, рыцарский кодекс поведения был неприемлем для средневекового крестьянина. И в современном обществе принято выделять принципы профессиональной этики. Этика врача, педагога и лесовода отличаются друг от друга. Однако, несмотря на эти различия эпох и социальных групп, существуют общечеловеческие нравственные нормы и ценности, принято особо выделять «золотое правило»: поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе. Делая моральный выбор в той или иной ситуации, стоит помнить об этом правиле.