какой кал в норме у щенка

Все, что вы хотели знать о собачьем кале

Собачьи испражнения. Может, это и не самая приятная тема, но здоровый собачий стул часто является признаком здорового животного. Наблюдение за параметрами стула питомца может быть хорошим способом для выявления каких-либо проблем с его здоровьем. Давайте посмотрим, что отличает нормальный собачий стул от ненормального, который может свидетельствовать о глубоких проблемах со здоровьем.

Как выглядит идеальный стул?

У собачьего стула четыре основных параметра: цвет, содержание, консистенция и покрытие. Здоровый собачий кал должен быть шоколадно-коричневого цвета. Что касается его содержимого, то пусть всю «грязную» работу сделает ваш ветеринарный врач. Большинство людей почти ничего там не увидят без микроскопа. Здоровый собачий кал должен быть слегка твердым по консистенции, как масса для лепки. В идеале, он должен быть в форме полена с небольшими трещинами. Если бы вы захотели его скатать, он распался бы на небольшие кусочки. И наконец, у здорового кала вообще нет поверхностного покрытия. Так что, если у вашего пса шоколадно-коричневые, слегка твердые испражнения без покрытия, из которых ничего не торчит, то все в порядке. Тем не менее ознакомьтесь с признаками, которые могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Когда стоит волноваться из-за собачьих испражнений

Опять же, четыре параметра стула вашей собаки могут вам помочь определить, что она может быть больна. Хоть это и не очень приятно, но самый быстрый способ выявить какие-либо нарушения — это осматривать стул питомца, пока он свежий.

Особенности содержимого, на которые следует обратить внимание

Особенности покрытия

Когда вы подбираете фекалии пса с травы, они не должны оставлять после себя никаких следов. Слизистое покрытие часто свидетельствует о воспалении толстого кишечника и, как правило, сопровождается диареей. Если вы замечаете такую слизь в стуле собаки несколько дней подряд, вам следует обратиться к ветеринарному врачу, чтобы определить дальнейшие действия.

Цвет

Простое руководство о том, как по цвету стула определить, есть ли у питомца проблемы со здоровьем:

Консистенция

При оценке консистенции стула большинство ветеринарных специалистов используют шкалу от одного до семи, где один — это очень твердый (почти сухой), а семь — очень жидкий. Соответственно, оптимальная консистенция соответствует номеру два по шкале. Тем не менее, если стул вашей собаки слегка мягковат, не пугайтесь. Просто наблюдайте за тем, не становится ли ее стул все мягче и мягче, и заморозьте несколько образцов на случай, если вам нужно будет показать собаку ветеринарному врачу.

Важно принести образцы здорового стула на регулярный осмотр, чтобы при появлении у питомца признаков нездорового стула ветеринарному врачу было с чем его сравнить. Если у собаки на первый взгляд здоровый стул, но при этом у нее имеются другие признаки заболевания (отказ от пищи, рвота, вялость и т. д.), все же рекомендуем вам взять образец кала, когда вы поведете своего питомца к ветеринарному врачу. Если поместить образец кала под микроскоп или провести другие тесты, можно узнать много полезной информации.

Сбор образцов кала

Велика вероятность, что вы нашли много разных способов убирать за собакой экскременты у себя во дворе или во время прогулки. Когда речь идет об уборке испражнений, в приспособлениях для этого нет недостатка — есть и совочки, и специальные биоразлагаемые пакеты. Поэтому, когда вы собираете образец здорового или нездорового собачьего кала, чтобы отнести его ветеринарному врачу, обязательно используйте чистый пакет. Аккуратно подберите образец и поместите в чистый, неглубокий пластиковый контейнер с крышкой. Храните образец в замороженном виде, пока не доставите его ветеринарному врачу. Если стул слишком жидкий, чтобы его можно было поднять, обязательно сделайте несколько четких фотографий с помощью камеры телефона, чтобы показать врачу консистенцию. Вы также можете попробовать собрать немного жидкого кала в контейнер с помощью чистой палочки или пластиковой ложки. Никогда не берите образец кала, который долгое время находился на жаре или в траве. Эти образцы могут содержать грязь или паразитов, которых не было в стуле изначально. И последнее, на что следует обратить внимание: старайтесь как можно быстрее убирать собачьи экскременты. Если на заднем дворе их слишком много, рано или поздно пес начнет их есть. Кроме того, это может создать угрозу для здоровья населения, так как собачьи экскременты могут просачиваться в грунтовые воды и загрязнять источники воды. Следует также отметить, что вы всегда должны мыть руки после уборки экскрементов, даже если вы использовали перчатки или надели пакет на руку.

Заключительные советы

Помните, стул вашей собаки многое говорит о ее здоровье. Ответственные владельцы должны следовать этим советам, чтобы лучше понимать свою собаку и состояние ее здоровья:

Собачий кал — не самая приятная тема для разговора, но он может быть хорошим индикатором общего состояния здоровья вашей собаки. Раннее обнаружение признаков болезни может помочь сохранить ее здоровье.

Крисси Клингер

Крисси Клингер — хозяйка домашних животных, которая счастливо живет под одной крышей со своими пушистыми членами семьи, двумя детьми и мужем. Свободное от преподавания, написания статей или ведения блога время Крисси нравится проводить со своей семьей. Крисси стремится писать статьи, которые помогают хозяевам домашних животных жить более активной и осмысленной жизнью со своими питомцами.

Анализ копрологии

Интерпретация копрологии питомца

Копрология фекалий питомца нужна для диагностики заболеваний органов пищеварения и оценке результатов их лечения.

Копрограмма (анализ кала) включает в себя несколько методов:

– макроскопический метод (количество, консистенция, цвет, запах и форма)

— биохимический метод (рН, билирубин, стеркобилин, кровь и тд)

— микроскопический метод (определения яиц гельминтов, цисты и др паразиты, включения и переваримость ингредиентов корма )

Макроскопическое исследование.

КОНСИСТЕНЦИЯ И ФОРМА

В норме – оформленный, некрошащийся.

Твердый, сухой – застой кала в толстом отделе кишечник

«овечий кал» (в виде мелких комков) – спастическое состояние кишечника

Влажный, начинающий терять форму – усиление перистальтики ЖКТ

Кашицеобразный, неоформленный – сильная перистальтика ЖКТ, инфекции, отравления

Диарея водянистая – сильная перистальтика, нарушение (прекращение) всасывания, острые желудочно-кишечные инфекции, сильная интоксикация

ЦВЕТ

Цвет кала обусловлен содержанием стеркобилина.

В среднем – коричневый.

У молодняка молочное кормление способствует светлой (желтовато-коричневой) окраске; некоторые растительные корма и лекарства способны изменять цвет кала (свекла, черника, препараты висмута, железа и проч.).

Дегтеобразный – при кровотечениях из верхних отделов ЖКТ, прием препаратов висмута;

Темно-коричневый – при запорах, колите, чисто мясном кормлении;

Светло-коричневый – при ускоренной эвакуации из толстой кишки, растительном кормлении;

Красноватый – при колите с изъязвлениями;

Зеленый – при содержании билирубина, биливердина, повышенной перистальтике;

Светло-желтый – при недостаточности поджелудочной железы, бродильной диспепсии;

Серо-белый – ахолический кал при непоступлении желчи в кишечник.

ЗАПАХ

Запах обусловлен присутствием продуктов распада белков (индол, скатол, фенол и др.), который усиливается в условии гниения при обилии белковой пищи. Длительная задержка кала (запоры) приводит к всасыванию газов, и запах может практически полностью исчезать.

В норме – специфический, нерезкий.

Гнилостный – при гнилостной диспепсии, колите с запором, моторных расстройствах кишечника;

Зловонный – при нарушении секреции поджелудочной железы, ахолии, парвовирусном гастроэнтерите;

Кислый – при бродильной диспепсии;

Масляной кислоты – при ускоренной эвакуации из толстой кишки.

Биохимический метод

КИСЛОТНОСТЬ

У плотоядных в норме рН слабокислая – нейтральная (рН 5,5 – 7,0)

Слабощелочная – недостаточность пищеварения в тонкой кишке

Щелочная – недостаточность желудочного пищеварения, нарушение секреции поджелудочной железы, колиты, запоры

Резко щелочная – гнилостная диспепсия

Резко кислая – при бродильной диспепсии

СТЕРКОБИЛИН

В норме присутствует у плотоядных.

Стеркобилин присутствует в норме (выделяется в зависимости от массы животного 20 – 350 мг/в сутки). Определяет цвет кала.

Обтурационная желтуха, холангит

БИЛИРУБИН

В норме билирубин отсутствует

Повышенной моторики и ускоренной эвакуации

Подавление микрофлоры кишечника (длительный прием антибиотиков)

КРОВЬ И ГЕМОГЛОБИН

В норме отсутствует.

Появляется в кале при:

Кровотечениях из ЖКТ, верхних дыхательных путей (при заглатывании крови)

Распадающиеся опухоли ЖКТ

Показатель

Норма собака и кошка

Консистенция, форма кал

Цвет кала

Запах

Примеси непереваренной пищи

Примеси непищевого происхождения

Кислотность (рН)

Скрытая кровь (гемоглобин)

Жир нейтральный

Жирные кислоты и их соли (мыла)

Кристаллы гематоидина

Слизь

Клетки эпителия

Соединительная ткань

Клетки крови

Кристаллы Шарко-Лейдена

Йодофильная микрофлора

Дрожжевые грибы

Яйца гельминтов и цисты

Микроскопия кала

Микроскопия кала позволяет получить детальный характер патологических примесях в испражнениях. Обнаружение элементов пищевого происхождения дает представление о степени переваримости корма.

Мышечные волокна – выявляются в большом количестве из-за недостаточного переваривания белков при ахилии, анацидном состоянии, ослаблении панкреатического пищеварения, усилении перистальтики кишечника

Соединительно-тканные волокна – находятся в кале при недостаточности желудочного пищеварения (снижение количества или отсутствие свободной соляной кислоты в желудке) и при функциональной недостаточности поджелудочной железы

Нейтральный жир – появляется в испражнениях при недостаточном поступлении панкреатической липазы, желчи, недостаточности переваривания в тонкой кишке

Жирные кислоты и мыла – содержатся при уменьшении поступления в кишечник желчи, нарушении секреции поджелудочной железы, бродильной диспепсии

Крахмал – при снижении амилолитической функции поджелудочной железы или ускоренной перистальтике кишечника

Копрограмма имеет важное значение для диагностики заболеваний органов пищеварения и оценке результатов их лечения. Включает в себя физико-химические показатели и данные микроскопического исследования.

КОНСИСТЕНЦИЯ

В норме – плотный, оформленный.

Плотный, оформленный, кроме случаев нормы – при недостаточности желудочного пищеварения.

Мазевидный – причины:

1. Недостаточность желудочного пищеварения;

2. Отсутствие поступления желчи.

Жидкий – причины:

1. Недостаточность пищеварения в тонкой кишке (гнилостная диспепсия или ускоренная эвакуация);

2. Недостаточность пищеварения в толстой кишке (колит с изъязвлениями, повышенная секреторная функция).

Кашицеобразный – причины:

1. Бродильная диспепсия;

2. Колит с поносом и ускоренной эвакуацией из толстой кишки.

Пенистый – при бродильной диспепсии.

Очень плотный («овечий») – при колите с запором.

ЦВЕТ

- Чёрный (дегтеобразный) – при желудочно-кишечных кровотечениях.

- 1. Недостаточность желудочного пищеварения;

- 5. Повышенная секреторная функция толстой кишки;

- Светло-коричневый – при ускоренной эвакуации из толстой кишки.

- Красноватый – при колите с изъязвлениями.

- 1. Недостаточность пищеварения в тонкой кишке;

- Светло-жёлтый – при недостаточности поджелудочной железы.

- Серовато-белый – при непоступлении желчи в кишечник.

ЗАПАХ

- В норме – каловый, нерезкий, специфический.

- 1. Недостаточность желудочного пищеварения;

- 4. Двигательный расстройства кишечника.

- 1. Нарушение секреции поджелудочной железы;

- 2. Отсутствие поступления желчи;

- 3. Повышенная секреторная функция толстой кишки.

- 1. Недостаточность пищеварения в толстой кишке;

- 3. Ускоренная эвакуация из толстой кишки.

- Резкий – при колите с изъязвлениями.

- Кислый – при бродильной диспепсии.

- Масляной кислоты – при ускоренной эвакуации из толстой кишки.

РЕАКЦИЯ

- В норме – нейтральная, слабокислая.

- Слабоосновная – при недостаточности пищеварения в тонкой кишке.

- 1. Недостаточность желудочного пищеварения;

- 2. Нарушение секреции поджелудочной железы;

- 5. Повышенная секреторная функция толстой кишки;

- Резкоосновная – при гнилостой диспепсии.

- Резкокислая – при бродильной диспепсии.

СТЕРКОБИЛИН

- 1. Паренхиматозные гепатиты;

- Повышается – при гемолитических анемиях.

БИЛИРУБИН

- 1. Усиленная перистальтика;

- 2. Ускоренная эвакуация из кишки;

- 3. Длительный приём антибиотиков и сульфаниламидов (подавление микрофлоры кишечника – при дисбактериозе).

РАСТВОРИМЫЙ БЕЛОК

- 3. Повышенная секреторная функция толстой кишки;

- 5. Воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте.

МЫШЕЧНЫЕ ВОЛОКНА

- В норме отсутствуют или определяются в небольших количествах.

- 1. Недостаточность желудочного пищеварения;

- 2. Нарушение секреции поджелудочной железы;

- 3. Нарушение процессов всасывания в кишечнике;

- Наличие мышечных волокон в кале сопровождается картиной гнилостной диспепсии.

СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫЕ ВОЛОКНА

- 1. Недостаточность желудочного пищеварения;

- 2. Функциональная недостаточность поджелудочной железы.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЖИР

- Причина появления – недостаточность секреторной функции поджелудочной железы.

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

- 1. Отсутствие поступления желчи;

- 2. Недостаточность переваривания в тонкой кишке;

- 3. Ускоренная эвакуация из тонкой кишки;

- 5. Недостаточность секреции поджелудочной железы;

- 6. Ускоренная эвакуация из толстой кишки.

МЫЛА

- В норме присутствуют в небольших количествах.

- Появляются в кале в избыточных количествах во всех состояниях, перечисленных для жирных кислот, нос тенденцией к запорам.

КРАХМАЛ

- В норме не обнаруживается.

- 1. Нарушение секреторной функции поджелудочной железы;

- 2. Недостаточность пищеварения в тонкой кишке;

- 4. Ускоренная эвакуация из толстой кишки;

- 5. Недостаточность желудочного пищеварения.

ЙОДОФИЛЬНАЯ ФЛОРА

- В норме не обнаруживается.

- 1. Недостаточность переваривания в тонкой кишке;

- 2. Ускоренная эвакуация из толстой кишки;

- 4. Нарушение секреции поджелудочной железы.

ПЕРЕВАРИМАЯ КЛЕТЧАТКА

- 1. Недостаточность желудочного пищеварения;

- 3. Отсутствие поступления желчи;

- 4. Недостаточность пищеварения в тонкой кишке;

- 5. Ускоренная эвакуация из толстой кишке;

- 7. Недостаточность секреции поджелудочной железы;

СЛИЗЬ

- 3. Повышенная секреторная функция толстой кишки;

ЭРИТРОЦИТЫ

- 3. Полипы и новообразования толстой кишки.

СКРЫТАЯ КРОВЬ

- Скрытая кровь – кровь, не изменяющая цвета кала и не определяемая макро- и микроскопически. В норме с калом выделяется менее 2 мл крови (2 мг гемоглобина на 1 г кала).

- В норме не обнаруживается при правильной подготовке больного животного.

- Правильная подготовка животного для исследования кала на скрытую кровь: за 3 суток до исследования из рациона исключают мясные корма, отменяют аскорбиновую кислоту, препараты железа, нестероидные противовоспалительные препараты.

- Реакция на скрытую кровь может быть слабоположительной (+), положительной (++ и +++) и резко положительной (++++), в зависимости от скорости появления реакции (окрашивания) и интенсивности окраски.

- Причины ложноположительной реакции:

- 1. Нарушения подготовки животного для исследования кала на скрытую кровь;

- 2. Излишне высокая чувствительность реактивов.

- Причины ложноотрицательной реакции – низкая чувствительность реактивов.

- Причины положительной реакции:

- 1. Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;

- 2. Первичные и метастатические опухоли пищевода, желудка, кишечника;

- 3. Идиопатические хронические язвенные колиты, эозинофильные язвенные колиты;

- 4. Инвазия гельминтами, травмирующими стенку кишечника;

- 5. При попадании в пищеварительный тракт крови из рта, гортани, заглатывании крови при носовых кровотечений.

ЛЕЙКОЦИТЫ

- 2. Распад новообразования кишечника.

КРИСТАЛЛЫ ОКСАЛАТА КАЛЬЦИЯ

- Причина появления – недостаточность желудочного пищеварения.

КРИСТАЛЛЫ ШАРКО – ЛЕЙДЕНА

- Появляются при попадании в кал эозинофильных гранулоцитов.

- 3. Эозинофильные колиты или энтероколиты.

КРИСТАЛЛЫ ГЕМОСИДЕРИНА

- Причины появления – кишечные кровотечения.

ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ

- Выявляются при различных гельминтозах.

ПРОСТЕЙШИЕ

- Патогенные простейшие в норме не встречаются.

- Определяются патогенные простейшие в оформленном кале в виде цист. Для обнаружения вегетативных форм необходимо исследовать кал ещё в тёплом состоянии.

- Нужно учитывать, что в коле могут встречаться непатогенные простейшие, которые нужно дифференцировать от патогенных.

- Из патогенных простейших могут встречаться:

- 1. Кокцидии семейства Isospora – Cystoisospora canis и Cystoisospora ohioensis – обнаруживаются ооцисты (собаки);

- 2. Giardia canis (собаки) и Giardia spp. (кошки) – обнаруживаются ооцисты в кале или подвижные трофозоиды при микроскопии свежих каловых мазков;

- 3. Сryptosporidium sp. (собаки и кошки) – обнаруживают ооцисты в кале.

Современные представления о грибковой патологии пищеварительного тракта

В гастроэнтерологии, как и в других областях медицины, динамично развиваются методы диагностики и лечения грибковых инфекций на основе изучения физиологии, микробиологии, фармакологии, молекулярной патологии и медицинской генетики. Детально изучаются уже

В гастроэнтерологии, как и в других областях медицины, динамично развиваются методы диагностики и лечения грибковых инфекций на основе изучения физиологии, микробиологии, фармакологии, молекулярной патологии и медицинской генетики. Детально изучаются уже известные варианты болезни и описываются редкие и новые нозологические формы.

Грибы, являясь нормальными комменсалами желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), становятся патогенными при определенных условиях. Это касается в основном дрожжеподобных грибов Candida spp., виды и даже штаммы которых различаются по факторам агрессии, способности к адгезии и инвазии [15].

Candida albicans — наиболее частый возбудитель кандидоза ЖКТ. Однако в последние годы большую роль играют Candida non-albicans (C. krusei, C. tropicalis, C. kefyr, C. glabrata, C. parapsilosis); у лиц с иммунодефицитом их пропорция составляет более 50%, при «относительно нормальном» иммунитете — 15%.

Дрожжеподобный гриб Cryptococcus neoformans в патологии ЖКТ как этиологический фактор играет незначительную роль. Он чаще поражает нервную систему и, диссеминируя из первичного очага, вовлекает гастроинтестинальный тракт. Описаны единичные случаи (чаще посмертно) криптококкового эзофагита, стоматита, терминального илеита, колита, холецистита, панкреатита. Как правило, они относились к ВИЧ-серопозитивным больным, а также к пациентам, страдающим гипергаммаглобулинемией Е с рецидивирующими абсцессами печени и перианальной зоны.

Грибы Aspergillus spp. редко вызывают болезнь ЖКТ, только в случаях стойкой нейтропении, кахексии и при других отягощающих состояниях.

Грибы класса Zygomycetes могут привести к развитию интестинального зигомикоза, который, как правило, ассоциирован с амебиазом, голоданием, диабетическим кетоацидозом, почечным гемодиализом. Penicillium spp. и Geotrichum поражают ЖКТ также редко.

ЖКТ покрыт слизистой оболочкой, состоящей из двух компонентов — поверхностного скользкого, слизистого слоя, по которому микроорганизмы легко продвигаются вдоль всего ЖКТ, и более глубокого плотного гликопротеинового слоя с остатками сиаловой кислоты, который формирует физиологический барьер. Адгезия и последующая инвазия грибов через этот плотный слой возможны только благодаря продукции грибами протеолитических «ферментов инвазии»: коагулазы, каталазы, козеиназы, фосфолипазы, а также фибриллярных протеиновых комплексов и эндотоксинов [15].

При физиологическом благополучии между макро- и микроорганизмами существует определенное равновесие, в котором играют роль, с одной стороны, факторы устойчивости организма к микроскопическим грибам, а с другой — факторы патогенности грибов.

Устойчивость организма зависит от принадлежности к группам риска и состояния иммунной системы.

Перечислим факторы риска развития грибковых инфекций ЖКТ.

Важным компонентом защиты от инвазии ЖКТ является иммунная система, ассоциированная с кишечником. Клеточная часть этой системы включает в себя интраэпителиальные лимфоциты, которые препятствуют дисперсии возбудителя через lamina propria и агрегации в пейеровых бляшках. В-лимфоциты кишечника участвуют в продукции секреторных IgA и IgM, которые уменьшают способность грибов к адгезии.

Т-клетки здорового организма продуцируют защитный интерферон, усиливают фагоцитоз, активируют Т-цитотоксические лимфоциты. СД4 и СД8 укрепляют местный иммунитет в ЖКТ. Причем оказалось, что цитотоксичность СД8 играет более существенную роль в предотвращении заболевания, чем предполагали раньше.

В защите важны также макрофагальный и нейтрофильный фагоцитоз, препятствующие диссеминации грибковой, особенно кандидозной инфекции.

У ВИЧ-пациентов и больных с нейтропенией, у которых фагоцитоз резко подавлен, местная инвазия и диссеминация инфекции наступают очень быстро. Известно, что нейтрофилы хотя и не могут полностью защитить слизистую оболочку ЖКТ от «атаки» грибов, но благодаря собственной «киллерной» субстанции через специфический механизм запускают активацию комплемента, который усиливает фагоцитоз. Следует отметить, что фагоцитоз особенно важен при кандидозной инфекции, но «не работает» в тканях против капсулированных криптококков и большинства мицелиальных грибов.

Облигатные микроорганизмы желудка и кишечника (аэробные лактобациллы, анаэробные бифидум-бактерии, нормальная кишечная палочка и др.) также играют защитную роль. Применение антибиотиков убивает, наряду с патогенными, и эти «полезные» бактерии, открывая на слизистой оболочке рецепторы адгезии для грибов [2].

Нельзя не упомянуть также о Helicobacter pylori, который довольно часто обитает в желудке, вызывает гастрит, язвенную болезнь, а иногда оказывает канцерогенное воздействие. В свою очередь, лечение хеликобактериоза антибиотиками приводит к активации грибов Candida и кандидозу желудка [1]. Ассоциации грибов с Helicobacter pylori и другими бактериями в ЖКТ встречаются нередко, что требует продуманного адекватного подхода к тактике лечения.

В желудке могут также присутствовать Saccharomyces cerevisiae и некоторые виды Candida, способные сбраживать и ферментировать до винного спирта сахара, попадающие с пищей в желудок. Этот феномен называется синдромом «пивоваренного завода» [14].

Вирулентность грибов, патогенные факторы, как и полисахариды (маннаны), плазмокоагулаза, эндотоксины, липиды, глюкоконъюгаты, влияют на развитие заболевания. Даже от внутривидовых способностей грибов зависит, разовьются ли в каждом конкретном случае кандиданосительство или болезнь [13]. Например, серотип В Candida albicans считается более вирулентным и наиболее распространенным возбудителем орофарингеального кандидоза у ВИЧ-инфицированных больных, также он поражает генитоуринарную систему и нередко выделяется из зева у гомосексуалистов.

Диагностика

Тщательное изучение анамнеза, выявление факторов риска, хронических заболеваний ЖКТ, патогномоничных клинических симптомов играют большую роль в своевременности установления диагноза.

В последние годы за счет эндоскопических технологий расширились возможности диагностики грибкового эзофагита и гастрита. При эзофагогастродуоденоскопии обращают внимание на гиперемию и изъязвления слизистой, наличие белых налетов и «пленок», сужение просвета пищевода, скопление слизи. Во время этой процедуры в обязательном порядке следует брать материал для микробиологического исследования, так как не всегда этиология этих проявлений грибковая. Причем информативность исследования налетов выше, чем биоптатов (95% по сравнению с 39%).

Особенно перспективны видеоинформационные эндоскопические исследования с цифровой регистрацией и анализом изображения. Четкое разграничение неизмененных и патологических тканей, анализ гистохимических процессов в слизистой оболочке пищеварительного тракта возможны с помощью эндоскопической спектроскопии и флюоресцентной эндоскопии. Видео- и колоноскопия, хромоэндоскопия на фоне «лекарственного» сна по технологии «Диантек» имеют высокое качество исследования, безболезненность манипуляций и отсутствие стресса и страха у пациентов.

Следует, однако, подчеркнуть, что инвазивные манипуляции при воспаленной слизистой ЖКТ небезопасны, могут способствовать грибковой и бактериальной диссеминации, а иногда приводят к травме и перфорации стенки пищевода или желудка. Эндоскопическая ультрасонография с допплеровским картированием, контрастным усилением тканевых и сосудистых структур перспективна, она позволяет детально дифференцировать все слои стенки пищеварительного тракта. Неинвазивные методы — виртуальная эндоскопия, позволяющая получить трехмерное изображение, магнитно-резонансное исследование — имеют большое будущее [3].

Изучение гастродуоденальной моторики с помощью сцинтиграфии и электрогастрографии также важно для диагностики и назначения дополнительных лекарственных средств, так как нарушение двигательной функции желудка, «застой» в ЖКТ создают условия для размножения грибов и бактерий. Колоноскопия дает возможность оценить состояние слизистой кишечника, наличие белого налета, язвенных дефектов и т. д. В перспективе в гастроэнтерологии будут внедряться методы, в основе которых лежат новые научно-практические исследования: иммуноферментный анализ фекальных антигенов, ПЦР и даже генетическое тестирование [3].

Еще одним достаточно информативным методом в гастроэнтерологии является рентгенография пищевода, желудка и кишечника. Она дает возможность выявить дефекты наполнения (депо бария), изъязвления, деформацию, конвергенцию складок, изменения контуров и глубины перистальтики, сужение или расширение пищеводной трубки. С помощью рентгенографии желудка можно оценить его моторику, своевременность эвакуации пищевого комка, что важно для понимания патогенеза заболевания.

|

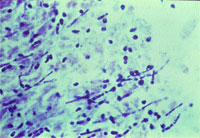

| Рисунок 1. Кандидозный эзофагит. Почкующиеся клетки и псевдогифы грибов Candida albicans на эзофагеальной язве |

|

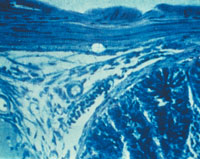

| Рисунок 2. Кандидозный энтерит. Утолщенные ворсинки и дефект слизистой тонкой кишки; псевдогифы грибов Candida |

Лабораторное подтверждение грибкового заболевания ЖКТ возможно при микроскопировании и/или культуральном исследовании смывов со слизистых оболочек полости рта и пищевода, содержимого желудка и кишечника, патологических «пленок», налетов и др. Количественная оценка грибов в биосубстратах должна проводиться в сопоставлении с клинической симптоматикой, с учетом наличия фоновых заболеваний, микст-инфекции и т. д. Например, обнаружение на слизистых единичных колоний Candida не является основанием для постановки диагноза «кандидоз» у иммунокомпетентных пациентов.

В кале диагностическую значимость приобретает количество колоний (более 10 5 –10 6 ). По-другому, с более низким диагностическим порогом, интерпретируются результаты посевов у иммуносупрессированных лиц, при нейтропении у больных СПИДом и в отделениях интенсивной терапии. Следует также обращать внимание на способность грибов к вегетации и образованию мицелия, так как это является одним из лабораторных признаков, подтверждающих диагноз кандидоза.

Гистологическое (окраска по Гомори–Гроккоту, ШИК-реакция) и цитологическое (окраска по Романовскому–Гимзе) исследования биоптатов позволяют обнаружить тканевые формы грибов. Многими авторами эти методы рассматриваются как наиболее достоверные. Кроме того, мицелий и псевдомицелий в тканях служат подтверждением наличия инвазивной формы грибковой инфекции ЖКТ (рис. 1, 2).

Кандидоз

Это наиболее распространенная грибковая оппортунистическая висцеральная патология. Агрессивные свойства грибов Candidа проявляются в их способности через стадию адгезии и инвазии поражать слизистые оболочки любых органов, в том числе и ЖКТ. Причем «атаке» подвергается чаще всего многослойный плоский эпителий полости рта и пищевода, реже — однослойный цилиндрический эпителий кишечника. Поэтому, как правило, в верхних отделах ЖКТ происходит инвазия грибов Candidа, а в отделах, расположенных ниже желудка, — колонизация. В то же время в кишечнике даже на стадии адгезии могут наблюдаться клинические симптомы — проявления неинвазивного кандидоза [10].

Язвенные дефекты пищевода, желудка и кишечника поддерживают грибковую колонизацию вплоть до инвазии. Желудочно-кишечный кандидоз нередко приводит к кандидемии.

Классификация кандидоза

I. Орофарингеальный кандидоз.

II. Кандидозный эзофагит.

III. Кандидоз желудка.

V. Кандидозный проктосигмоидит.

VI. Перианальный кандидоз.

VII. Секреторная диарея, ассоциированная с кандидозом.

|

| Рисунок 3. Кандидозный глоссит. Типичные белые налеты и эрозии на воспаленной инфильтрированной слизистой |

Среди всех локализаций кандидоза пищеварительного тракта орофарингеальная занимает 1-е место (рис. 3).

О кандидозе полости рта упоминал еще Гиппократ, а впервые описал его хирург Лангенберк в 1839 г.

Кандидозный стоматит у новорожденных — распространенное заболевание. В первые дни после рождения слизистые ребенка устойчивы к грибам.

В дальнейшем недостаточная секреция IgA и постепенное снижение антимикробного иммунитета, переданного от матери, приводят к высокой заболеваемости. Патогномоничный синдром — белые творожистые налеты на слизистой полости рта, так называемая «молочница» [16].

Кандидоз ассоциирован также с ношением протезов. При этом развивается атрофический кандидоз, огромное количество грибов скапливается в щечных складках на фоне красного точечного воспаления слизистой; инвазия, как правило, отсутствует.

Кандидозный эзофагит в стационарах общего профиля встречается у 1,3–2,8% больных, в отделениях трансплантации — до 4%, при диссеминированном карциноматозе — от 2,8 до 6,7%. Это заболевание протекает часто без субъективных жалоб и выявляется случайно при «сплошных» исследованиях населения в 1–7% случаев [5, 17]. Иногда больные отмечают боль и дискомфорт при прохождении твердой и жидкой пищи, дисфагию, гиперсаливацию. По глубине поражения эндоскопически выделяют четыре типа — от легкого отека, гиперемии, единичных белых налетов

С. А. Бурова, доктор медицинских наук, профессор

Национальная академия микологии, ГКБ № 81, Москва