какой кинотеатр посещал с а есенин в рязани летом 1917 года

Уважаемые друзья!

На Change.org создана петиция президенту РФ В.В. Путину

об открытии архивной информации о гибели С. Есенина

Призываем всех принять участие в этой акции и поставить свою подпись

ПЕТИЦИЯ

Рязанские адреса белокурого Леля

Рязанские адреса белокурого Леля

На сегодняшний день благодаря стараниям Есенинского центра при Рязанском государственном университете и изысканиям краеведа Юрия Вадимовича БЛУДОВА в Рязани установлено более 20 адресов, с которыми связаны жизнь и творчество Сергея Есенина.

В этом материале мы хотим познакомить вас с наиболее значимыми есенинскими адресами Рязани, сделав особый акцент на здания, увенчанные мемориальными досками.

Поэма с элементами боевика

«2016 год по Указу Президента В.В. Путина объявлен Годом российского кино. И, наверное, логично было бы начать рассказ о памятных есенинских местах Рязани с дома № 63 на улице Почтовой, — считает Ольга Воронова. — 100 лет назад здесь располагался электротеатр «Дарьялы». Летом 1917 года его посетил Есенин.

В декабре 2005 года на фасаде здания была установлена фиксирующая этот факт мемориальная доска. Она стала первым на территории Рязани памятным знаком такого рода, связанным с Есениным.

Сергей Александрович очень любил это новое искусство. Многие кинематографические приемы он позднее использовал в своей пьесе «Страна негодяев», которую по жанровым характеристикам и построению сюжетной интриги вполне можно считать первым советским вестерном, актуальным политическим боевиком.

Кстати, муза поэта Августа Миклашевская, которой посвящён цикл «Любовь хулигана», много снималась в немых фильмах. Хорошим знакомым поэта был постоянный гость усадьбы Кашиных Иван Худолеев — одна из значимых фигур русского дореволюционного кино».

Проба пера

Еще одна мемориальная доска установлена на здании, находящемся по адресу: ул. Соборная, дом 21, где сейчас располагается предприятие «Рязаньвест».

До революции здесь размещались присутственные места, то есть структуры, так или иначе связанные с тогдашней местной властью, в том числе редакция «Рязанских губернских ведомостей». Именно сюда летом 1912 года Есенин пришел с первым рукописным циклом «Больные думы», написанным в годы учёбы в Спас-Клепиковской церковно-учительской школе. Стихи начинающего поэта, к сожалению, не были оценены по достоинству и, соответственно, не приняты к печати.

«Он отдал заветную тетрадь своему другу Сергею Ильину, и эти ранние опыты подающего надежды литератора были опубликованы лишь в 60-е годы прошлого века», — поясняет Ольга Воронова.

Спаситель крестьян

До революции здесь располагалась гостиница Штейерта, а в первые послереволюционные годы — Рязгубчека. С этим объектом недвижимости связана удивительная история. По словам Ольги Вороновой, она характеризует Есенина как народного заступника и по-настоящему смелого человека.

Летом 1918 года в разгар гражданской войны жители села Константиново испытывали голод и лишения. Доведённые до отчаяния крестьяне решили экспроприировать груз баржи, идущей по Оке.

Подплыв на лодках к барже, они приказали капитану судна под страхом смерти остановиться и забрали имевшиеся на борту мешки с урюком и воблой.

На следующий день отряд красноармейцев окружил село, и его руководители потребовали выдать зачинщиков ограбления. Селяне отказались это сделать, и около 20 человек были взяты в качестве заложников и доставлены в Рязань, в губчека.

Задержанные крестьяне по законам военного времени могли быть расстреляны. В тревожном ожидании прошло около трёх недель. Для того чтобы обсудить создавшееся положение, собрался деревенский сход. К счастью, в это время в Константиново приехал Есенин.

Поэт лично направился в Рязань, пришёл в здание губернской ЧК, чтобы договориться об освобождении земляков.

«В то время Есенин — уже признанный в стране поэт, — рассказывает Ольга Ефимовна. — Его стихи и поэмы появлялись в сборниках, печатались в ведущих журналах и газетах России.

Сергей Александрович встретил в здании «чрезвычайки» однокашника по школе в Спас-Клепиках Михаила Калабухова, возглавлявшего роту частей особого назначения (ЧОН), в обязанности которой входило, в частности, подавление крестьянских волнений.

В итоге по просьбе Есенина все крестьяне без предварительных условий были освобождены».

Эта история и сейчас передаётся константиновцами из поколения в поколение.

Любопытно, что в то суровое время Рязанской губчека руководил Иван Потёмкин, одновременно работавший ответственным редактором губернской газеты «Известия».

Именно в этой газете вскоре после благородного поступка поэта появилась единственная прижизненная публикация Есенина в региональной прессе — поэма «Иорданская голубица». Строки из этого произведения «Небо — как колокол, Месяц — язык, Мать моя родина, Я — большевик» вскоре стали хрестоматийными.

Отсрочка для призывника

Четвертая мемориальная доска связана с Первой мировой войной. В год столетия её начала, в сентябре 2014 года, она установлена на здании бывшего Калинкинского пивоваренного товарищества (ул. Горького, дом 98) во время очередной Международной есенинской конференции. Автор доски — известный рязанский скульптор Раиса Лысенина. Свой вклад в установку доски внесли Российское военно-историческое общество, РРО «Деловая Россия», историк-краевед, член городской топонимической комиссии Арсен Бабурин. В советское время здесь размещался завод безалкогольных напитков. Сейчас здание находится в собственности Русской пивоваренной компании.

На втором этаже упомянутого дома до революции размещалось Рязанское уездное по воинской повинности присутствие (аналог нынешнего военкомата).

Согласно Указу императора Николая Второго, изданному весной 1915 года, досрочному призыву подлежали новобранцы 1916 года, к которым относился и Есенин. Поэт вынужден был приехать из Петрограда, где он уже делал шаги к всероссийской славе, в Рязань для того, чтобы пройти призывную комиссию.

Сергея Александровича, прибывшего в это здание 20 мая 1915 года, зачислили в связи с близорукостью в «ратники второго разряда» и предоставили отсрочку до января 1916 года.

Через несколько месяцев поэт был призван в армию и стал военным санитаром Царскосельского военно-санитарного поезда. Есенин погрузился в стихию войны и увидел её с такой жуткой стороны, с которой её не знали даже многие из тех, кто дрался на передовой. Его впечатления о том времени отразились не только в стихах военного периода, но и в поэме «Анна Снегина», написанной 10 лет спустя.

Пятая памятная доска напрямую не связана с жизнью и творчеством знаменитого поэта. Она установлена на здании Рязанского филиала Московского государственного института культуры (ул. Ленина, дом 1/70) и увековечивает переименование улицы Ряжской в улицу Есенина, состоявшееся 19 июня 1965 года в год 70-летия поэта.

Кстати, в нескольких десятках метров от здания находится кафе «Ясень», а именно от названия этого священного для древних славян дерева, по одной из версий, и происходит фамилия «Есенин». Хотя сам поэт все-таки считал, что его фамилия берет начало от старославянского «есень», то есть осень.

Есенинский центр РГУ имени С.А. Есенина и рязанские общественники планируют продолжить работу по установке в областном центре памятных досок, посвящённых нашему великому земляку.

Подготовил Денис АБРАКОВ

Еженедельник «Дом.Строй» № 2 (20.01.2016 г.)

Уважаемые друзья!

На Change.org создана петиция президенту РФ В.В. Путину

об открытии архивной информации о гибели С. Есенина

Призываем всех принять участие в этой акции и поставить свою подпись

ПЕТИЦИЯ

БЛУДОВ Ю. Здесь ходил Есенин

Поэт, превращённый в бренд, всерьёз заинтересовал «добровольцев культуры»

На днях в ряде рязанских печатных и электронных СМИ появилась информация о том, что «Добровольцы культуры» ОНФ под руководством вездесущего Захара Прилепина собираются создать в городе «Есенин центр» для организации творческого пространства всех жителей города и местных активистов культуры.

Как следует из материалов, ветхий расселённый деревянный дом № 4 по ул. Петрова признан городскими властями аварийным и подлежащим сносу. Однако это не остановило ни одну из сторон в стремлении обзавестись собственным углом в исторической части города. Не припомню, чтобы в угоду общественности так быстро решался, по существу, уже неразрешимый вопрос. Заявлено, что якобы в 1912 году мимо этого дома проходил Сергей Есенин.

Идею поддержал губернатор Николай Любимов и глава городской администрации Елена Сорокина. В публикациях есть путаница, где жил священник Ильин и где располагалось здание, в котором две ночи — 9 и 10 июля 1912 года — ночевал поэт.

Много лет назад, когда занимался поиском есенинских мест в Рязани, я беседовал со старожилами города, старшими краеведами, работал в ГАРО и библиотеках. Результатом этого многолетнего поиска стала книга «Сергей Есенин в городе Рязани» (2008 г.). Главными документальными свидетельствами по бывшей ул. Болдаревской (ныне частично Петрова, Некрасова) явились «Рязанский адрес-календарь за 1911–1912 гг.», «Памятная книжка Рязанской губернии за 1914 г.» и воспоминания дочери священника Ильина —Марии Дмитриевны, записанные замечательным рязанским краеведом Д.А. Коноваловым.

Фотография 2006 г. дома Любомудрова (ул. Новослободская, д. 10) до пожара

Было установлено, что дьякон Дмитрий Гаврилович Ильин служил учителем в образцовой школе при духовной семинарии и проживал с семьёй в доме семинарии на Болдаревской, рядом со школой. Старожилы этих мест рассказывали мне, что деревянный дом священника до наших дней не сохранился. Необходимо отметить, что Сергей Есенин в самом доме священника не останавливался, а ночевал две ночи 9–10 июля 1912 г. на тюфяках в одном из классов образцовой школы вместе с сыном дьякона Сергеем Дмитриевичем Ильиным. Несколькими днями ранее Сергей и Мария Ильины находились в селе Константиново у своего дальнего родственника священника Ивана Яковлевича Смирнова. 8 июля в селе был престольный праздник, молодёжь организовала танцы и игры. Сергей Ильин и его сестра Мария Дмитриевна узнали, что среди молодёжи находится местный крестьянин, начинающий поэт Сергей Есенин, и познакомились с ним. К вечеру 9 июля молодые люди выехали из села в город Рязань.

Из бесед со старожилами мне удалось установить, что на набережной, левее церкви Спаса-на-Яру, рядом с памятником С.А. Есенину в 1920 году и в начале 1930 года прошлого века располагалась начальная школа № 4 (нынешняя школа-лицей № 4 на Соборной площади была построена позже, в 1939 г.). Потом в этом здании многие годы размещался Дом учителя. По существовавшей традиции, здания, где до революции размещались школьные учебные заведения, и после революции использовались по тому же назначению. В адрес-календарях указано — образцовая школа — «дом семинарии на Болдаревской». Это должен быть каменный, добротный дом, построенный церковью на века. Таким домом как раз и является каменное одноэтажное строение (ныне ул. Петрова, д. 14), где теперь проживают священнослужители.

С учётом изложенного, считаем, что школа, где две ночи ночевал поэт, сохранилась до наших дней и является именно тем зданием, о котором говорилось выше. Это здание на бывшей Болдаревской, ныне Петрова, д. 14, является ещё одним есенинским адресом в Рязани.

После ночлега молодые люди гуляли по кремлю, ходили в губернскую типографию, редакцию газеты «Рязанские губернские ведомости», которые располагались в старинном здании Присутственных мест. Ныне надстроенное двумя этажами здание фабрики «Рязаньвест».

Целью приезда Есенина в Рязань была попытка издать свои стихи, подготовленные им в двух ученических тетрадях, но задуманное не увенчалось успехом.

В редакции газеты и типографии печатать его стихи отказались. Вероятно, поэтому Сергей, за исключением маленькой поэмы «Иорданская голубица» (18.08.1918 г.), больше не публиковал свои произведения в рязанских изданиях.

Из Рязани поэт уехал 10.07.1912 г. искать счастья к отцу в Москву. На прощанье на память он передал две тетрадки своих стихов Сергею Ильину. Последний не был ценителем поэтического творчества и подарил тетради со стихами своей сестре, любительнице поэзии. Мария все эти годы хранила дома есенинский раритет и только в 1965 году по настоянию своей дочери Домники Кулаковой передала сборник стихов «Больные думы» работникам областного краеведческого музея. С этого времени мы узнали о существовании этих ранних стихов С. Есенина.

Почему первый сборник не был опубликован? Видимо, возможных издателей не удовлетворил его художественный уровень. По мнению многих литературоведов, стихи этого цикла носят слабый, подражательный характер, в них немало перепевов из Лермонтова, Кольцова, Надсона; общий тон сборника — печальный, преобладают мотивы тоски и грусти.

В завершении данной темы один вопрос — зачем в Рязани создавать ещё один есенинский центр? Широко известен «Есенинский центр» и замечательный музей, давно созданные и эффективно функционирующие в РГУ им. С.А. Есенина. Некоторые оппоненты всего есенинского в Рязани и так заявляют, что Есенина в городе слишком много, что забыт знаменитый уроженец Рязанщины композитор, музыкант и дирижёр А.Б. Александров. Что Концертный зал (ныне филармония), получивший в 1956 году по решению областных властей имя Сергея Есенина, надо именовать именем Александрова. Или заняться восстановлением по-настоящему связанного с именем Есенина бывшего дома Любомудрова на нынешней ул. Новослободской, д. 10, в 2008 году частично уничтоженного огнём. В 1914 г. в одном из помещений этого исторического дома размещалась фотография В.А. Кувшинова, где Сергей Есенин заказывал выкадровку своего портрета из совместной фотографии со своими друзьями Г.Н. Пылаевым и В.Н. Наумовым.

Вот, может быть, и назвать этот центр Захара Прилепина именем «забытого» Александра Александрова? Правда, ходят слухи, что у «центра» далеко идущие планы, в том числе не связанные с именем Есенина.

Проходил мимо этого дома Серей Есенин или не проходил, неизвестно…

Автор — историк-краевед, член Международного Есенинского общества «Радуница»

Юрий БЛУДОВ

Есенинские места в Рязани

Край любимый! Сердцу снятся

Скирды солнца в водах лонных.

Я хотел бы затеряться

В зеленях твоих стозвонных.

Третьего октября (по новому стилю) 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии в семье крестьянина Александра Никитича Есенина родился сын Сергей. Сие событие сопровождалось колокольным звоном окрестных храмов и широкими народными гуляниями — Рязань праздновала 800-летие. Не подозревал город, что крикливый младенец через сто лет станет одной из самых главных достопримечательностей Рязани.

Мать будущего златоголового поэта-хулигана отличалась не только красотой, но и гордым нравом: этот брак был для нее вторым. Первенец же ее, рожденный от любимого мужчины, умер вскоре после того, как родня повторно выдала строптивую Татьяну насильно замуж. Семейная жизнь не задалась, Татьяна оставила трехлетнего Сережу престарелым родителям и отправилась в Рязань на заработки. Дед и бабушка развлекали малыша как могли: читали ему церковные книги, пели песни, рассказывали стихи и частушки. Потом Сергей Есенин скажет, что именно бабушка повлияла на его душу и научила способам отображения красоты мира в стихах.

Красоты же вокруг было предостаточно — село Константиново находится в живописнейшем месте на правом берегу могучей реки Оки. Это не просто деревенька в провинции, а село с древней историей — первые упоминания относятся к началу 17 века. В конце 19 века в Константиново была земская школа и белая церковь с дубовым иконостасом. Сережа Есенин Константиновскую школу закончил с отличием. Дальнейшее обучение он решил продолжить в Спас-Клепиках (городок по соседству). Уже в 1912 году начинающий поэт вместе с отцом приехал в Москву. О том, какой была та жизнь Есенина в столице, вы прочтете здесь.

Первый успех пришел к Сергею с выпуском сборника «Радуница» в 1916 году. Так началась новая жизнь, полная радости, любви, взлетов и падений. К этому времени молодой златокудрый поэт перебрался в Петроград. Вскоре он стал популярным гостем всех поэтических гостиных — его появление в сафьянных сапожках, голубой шелковой рубашке, подпоясанной золотым шнурком, вызывало неистовый восторг публики. Есенин жил по друзьям, арендовал дешевые комнатки на сутки в Питере и посещал знаменитый поэтический арт-подвал. В родное село поэт поначалу приезжал редко, однако встречи со знакомыми просторами стали чаще в последние годы его жизни.

Ах, поля мои, борозды милые,

Хороши вы в печали своей!

Я люблю эти хижины хилые

С поджиданьем седых матерей.

В 1965 году в селе Константиново Рязанской области открылся Государственный музей-заповедник Сергея Александровича Есенина. Музейный комплекс состоит из крестьянской усадьбы семьи Есениных; поместья первой любви поэта Л. И. Кашиной, воспетой в поэме «Анна Снегина»; Литературного музея; храма Казанской иконы Божией Матери; здания бывшей учительской школы в Спас-Клепиках и, конечно, удивительных, почти лунных, пейзажей окрестностей. Увидеть их можно со смотровой площадки, которая находится сразу за Литературным музеем.

Усадьба семьи Есениных — первое место, куда обязательно отправляются туристы, специально арендующие жилье на сутки в Рязани. Это типичный бревенчатый крестьянский дом конца 19 века. Правда, восстановленный — оригинальный сгорел еще в 1922 году. Внутренняя экспозиция максимально точно отображает обстановку, в которой рос поэт. Перед домом растет огромный тополь, посаженный руками самого Сергея Есенина в 1924 году. По крайней мере, так гласит памятная табличка. Впрочем, это вполне может быть и легендой, вроде этих.

Соседняя усадьба, принадлежавшая до революции помещице-миллионерше Лидии Ивановне Кашиной, сегодня «квартирует» музей поэмы «Анна Снегина».Лидия Ивановна сыграла значительную роль в жизни 17-летнего Сережи Есенина. Она богатая помещица, унаследовавшая от отца миллионы. Он крестьянский сын. Ей всего 30, ему всего 17.

Их дороги разошлись, советская власть превратила помещицу в обычную секретаршу. Однако в памяти поэта навсегда остался тонкий образ этой светлой женщины. Долгое время в бывшей усадьбе помещицы размещались совершенно посторонние организации, лишь в 1995 году было решено поместить в эти стены литературную экспозицию, посвященную поэме «Анна Снегина». В оформлении выставки использовались подлинные документы и личные фотографии Л. И. Кашиной.

Недалеко от дома Есениных можно увидеть земскую школу, в которой Сергей Александрович учился пять лет. Школьная экспозиция рассказывает не только о детских голах поэта, но и системе образования на селе в то время. Нужно обязательно взглянуть на старинную церковь Казанской иконы Божией Матери. Это классический сельский храм с элементами необычного «голицынского барокко».

Мимо смотровой площадки не смог пройти еще ни один турист, именно здесь и приходит понимание всего творчества поэта, его безграничной любви к родине и этим среднерусским просторам.

О Русь, малиновое поле

И синь, упавшая в реку,

Люблю до радости, до боли

Твою озерную тоску.

Каждый год в Константиново приезжают сотни тысяч поклонников творчества одного из величайших поэтов 20 века. Фанаты его творчества собираются в октябре, на Всероссийский праздник поэзии, посвященный дню рождения Есенина. Многие, кстати, еще летом бронируют на этом сайте недорогие квартиры на сутки в Рязани. Между прочим, в самой Рязани тоже найдутся есенинские места, например, памятник поэту в бронзе работы скульптора-академика Кибальникова в Соборном парке. Позади монумента были специально посажены традиционные среднерусские деревца: клен, рябина да береза.

До свиданья, друг мой, до свиданья.

Милый мой, ты у меня в груди.

Предназначенное расставанье

Обещает встречу впереди.

На улице Почтовой, в центре города, находится трактир «Стойло Пегаса» — тезка литературного московского кафе, в котором в начале прошлого века собирались поэты-имажинисты. Рязанское заведение максимально отражает дух того времени: стены расписаны стихами и рисунками и оформлены редкими фотографиями.

Ушел из жизни Сергей Есенин в декабре 1925 года, навсегда оставшись для современников и потомков златокудрым хулиганом, искренним певцом крестьянской бесконечной Руси.

Наследил. Что Рязанская область делает с Сергеем Есениным в юбилейный год

Его стихи любят и академики, и рабочие. Процитировать их может каждый, но его творчество никогда не «опопсеет». Его жизнь была короткой, но очень насыщенной. Накануне 125-летия Сергея Есенина 62ИНФО задался вопросом, что поэт значит для региона сейчас.

Защита от застройки: что сделано

Наследие Есенина уникально: оно не только творческое, но и географическое. Окские просторы связаны с его личностью не меньше, чем строки о них. Но если стихи бессмертны, то над «Есенинской Русью» несколько лет назад нависла реальная угроза уничтожения. Борьба за достопримечательное место — одна из главных точек присутствия поэта в сегодняшней рязанской жизни.

Даже при жизни Есенина его родные места были густо заселены, земли было мало, поэтому многие константиновцы и занимались не только сельским хозяйством, а отправлялись на заработки.

В наши дни при всей очевидной его ценности, защищать географическое наследие было сложно из-за несовершенства законодательства, неотработанной практики собственно защиты, многочисленных судебных процессов с собственниками земли — а среди владельцев участков были и высокопоставленные люди.

Стало понятно, что нужно действовать единым фронтом. Основные функции возложили на региональную инспекцию по охране культурного наследия, которой очень помогло и Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Связующим звеном между флангами армии спасения есенинских ландшафтов стал созданный по поручению Николая Любимова профильный совет при губернаторе.

В итоге правительство области дошло до Верховного суда — и год назад тот подтвердил правоту региональных властей, определивших границы защищённого достопримечательного места. «Что это значит? Во-первых, застройщики не смогут легализовать свои незаконные постройки в охранных зонах. Во-вторых, утверждённые нами границы государственного музея-заповедника Сергея Есенина и все охранные зоны остаются неизменными», — писал тогда Любимов.

Защита от застройки: что нужно сделать

И тем не менее, сегодня Рыбновский районный суд рассматривает восемь исков к собственникам незаконной застройкой.

Конечно, людей можно понять.

Градостроительные регламенты, составленные федеральным Минкультуры, не учитывают интересы тех, чьи дома попали в границы «Есенинской Руси», — а это десятки тысяч человек. «Им даже чтобы забор починить (не новый поставить, а именно починить) — нужно бежать за разрешением в орган охраны культуры. Это неправильно», — сетовал губернатор, рассказывая о письме в защиту жителей, отправленном Владимиру Путину.

Мнение региональных властей о том, что не везде требуется охранная зона в текущем виде, разделяют и профессионалы-архитекторы, и общественники. Под запрет застройки попали участки, сформированные ещё в XX веке. Люди получили землю, не успели ничего построить — а теперь и не могут. Как и аграрии, чьи угодья вошли в достопримечательное место.

Рязанская область взялась самостоятельно разработать необходимые поправки в градостроительные регламенты. На проектные работы выделили 3,3 млн рублей. Документация должна быть готова к концу ноября, после чего регион передаст её в федеральный Минкульт. В случае принятия жители Солотчи и многих других населённых пунктов смогут наконец законно отремонтировать свои дома.

Возвращение эпохи

В создании достопримечательного места участвовал и государственный музей-заповедник в Константинове. «Очень важно, что появился такой регулятор, потому что нематериальное наследие (есенинские ландшафты) защищать труднее всего», — считает директор учреждения Борис Иогансон.

К юбилею на особенно высокий уровень выводят всё, что связано с Есениным — и в первую очередь музей на его малой родине. Пандемия не помешала сделать много важных дел — год 125-летия поэта оказался очень плодотворным.

В усадьбе Лидии Кашиной завершили восстановление каретного двора, оранжереи, бани, амбара. Новые экспозиции гости смогут увидеть уже после 3 октября. В будущем там восстановят пруд и Нижний парк. «Центральная часть Константинова приобретает тот вид, который она имела при Есенине», — объясняет эти работы Виталий Попов. Возвращение исторического облика селу предусмотрено пятилетним планом развития «Есенинской Руси», утверждённому Правительством России.

Кроме того, музей планирует выставки в Санкт-Петербурге и нескольких городах Дальнего Востока. В следующем году есенинская экспозиция должна добраться и до других стран.

Для всего мира

В свою очередь, практически все иностранцы, приезжающие в Рязанскую область, посещают Константиново, говорит Иогансон. Зарубежные туристы называют Есенина «душой России» и с удовольствием смотрят места, где родился человек, сумевший «выплеснуть эту загадочную русскую душу в слова».

Количество памятников поэту, а также названных в его честь улиц и площадей по всему миру превышает 600. Три года назад культурно-образовательный центр имени Есенина открылся в Китае, сегодня такой есть и в Донецке. Особенно чтят рязанца в Азербайджане и Узбекистане, где он бывал.

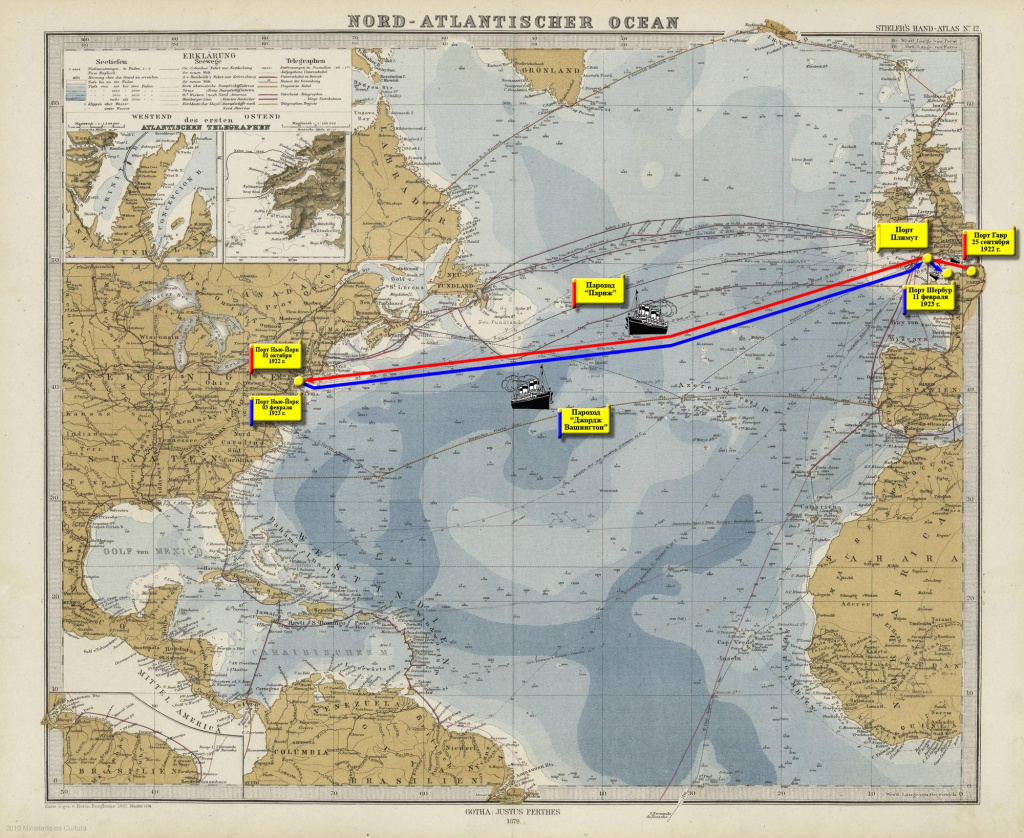

«Ведь Есенин много путешествовал. При содействии Рязанского госуниверситета в этом году вышла вторая часть проекта «Американский вектор». За время своего пребывания в США Есенин посетил полтора десятка городов, итогом поездки стал публицистический очерк «Железный Миргород», многие его впечатления вошли в поэму «Страна негодяев». Будет ещё «Азия» обязательно».

«Мы очень благодарны Есенину за то, что благодаря его творчеству мир узнал о Рязанском крае. На международных конференциях иностранцы переводят стихи на родной язык и бесконечно влюблены в его произведения», — заключил министр.

Есенин вокруг нас

Почитателей творчества Есенина хватает в разных городах и странах, и сложно представить, какой силы людской поток хлынул бы в Рязань и Константиново — если бы не пандемия. Коронавирус, конечно, повлиял на празднование 125-летия поэта.

Большинство мероприятий прошли онлайн — но это не сказалось на их качестве, подчёркивает Попов: «Для людей он по-прежнему значит много: тысячи работ нам прислали на конкурсы «Читаем Есенина» и «Рисуем Есенина». Ну, а 3 октября состоится прямая трансляция Всероссийского есенинского праздника поэзии».

Но граффити уже никого не удивить, даже в Рязани. А как насчёт геоглифа? На Солотчинском шоссе в начале сентября высадили портрет Сергея Есенина из ив. Площадь — больше двух гектаров. Смотреть на него советуют с воздушного шара или параплана.

Цифровая карта достопримечательного места будет доступнее. Сделают её к концу года. Для этого беспилотники заснимут с воздуха Вакинское, Кузьминское, Селецкое, Батуринское, Истобниковское, Пощуповское, Чурилковское, Заборьевское, Заокское поселения.

И это далеко не полный перечень идей и проектов. Но все они говорят об одном: Есенин дорог рязанцам как и прежде, а угроза исчезновения мест, которые он любил, только сплотила чиновников, общественников, есениноведов и простых людей. Мы по-прежнему гордимся тем, что мы земляки поэта, и любим его стихи. Но особенно ценно то, что осознание ответственности перед всем миром за сохранность нематериального есенинского наследия пришло к нам не слишком поздно.

«Мы не замечаем, что говорим на его языке»

Виталий Попов: «Есенин — это Пушкин XX века. Иногда мы даже не замечаем, что говорим на его языке. Он невероятно искренний — а как он признаётся в любви родине, матери, женщине? И люди чувствуют это. Даже тогда, когда его стихи запрещали, его читали. Я сам поклонник его творчества, люблю первую книгу стихотворений «Радуница» — настоящий фольклор. С уверенностью можно сказать, что у него есть строфы на каждую страницу жизни».

Борис Иогансон: «Есенин — уникальное явление в русской литературе, сочетал яркий образ со скрупулёзным подходом у литературному творчеству. Знать о нём, его пути и творчестве — задача каждого человека, если не гражданская ответственность».