какой моллюск является двустворчатым

Класс двустворчатые (пластинчатожаберные)

Класс двустворчатые, или пластинчатожаберные, объединяет морские и пресноводные организмы, тело которых заключено в раковину, состоящую из двух створок, соединенных на спинной стороне. Тело пластинчатожаберных уплощено с боков, они ведут прикрепленный (сидячий) или малоподвижный образ жизни, всю жизнь находясь на том месте, где осели их личинки. Обладают билатеральной (двусторонней) симметрией.

Их образ жизни и внешнее строение удивительным образом находит отражение в способе питания: они являются фильтраторами. Через их тело постоянно идет ток воды, из которого они улавливают пищевые частицы, попавшие в мантийную полость, которые склеиваются и попадают в ротовое отверстие моллюска.

Представителями этого класса являются: устрица, тридакна, мидия, гребешок, перловица, жемчужница, беззубка. Если в организм жемчужницы случайно попадет песок, то моллюск сам не сможет избавиться от него и, защищаясь, начинает обволакивать мельчайшую песчинку слоями перламутра, выращивая настоящую жемчужину.

Моллюск беззубка

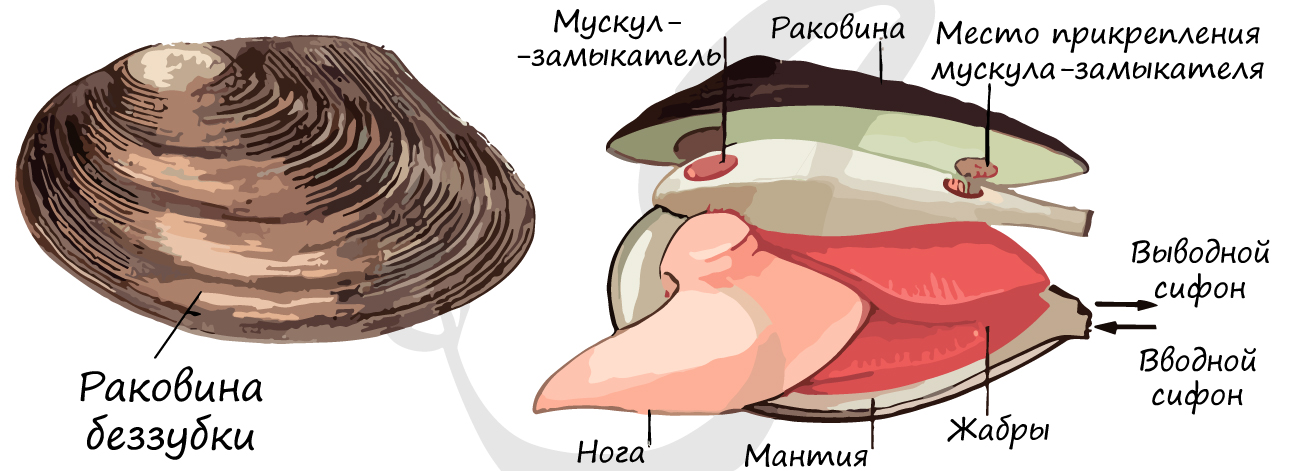

Голова подвергается редукции (отсутствует), имеется туловище и килевидная нога, которая может высовываться из раковины между створок. Беззубка ведет малоподвижный образ жизни, перемещается по дну водоема со скоростью 20-30 см/час.

Полость тела моллюсков представлена сильно редуцированной вторичной полостью (целом) и остатками первичной полости (паренхима между внутренними органами).

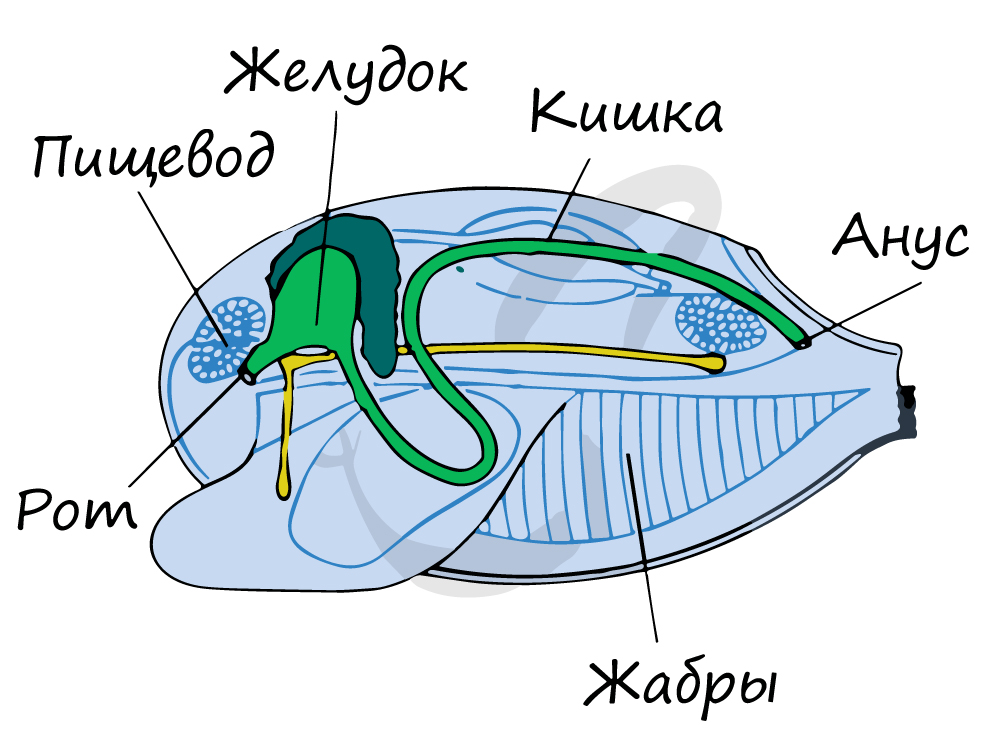

Сразу замечу, что в переднем отделе челюсти и терка (радула) отсутствуют. Пищевые частицы, занесенные током воды в мантийную полость к жабрам, далее под действием ротовых лопастей попадают в ротовое отверстие.

Мерцательные реснички покрывают жабры и внутреннюю поверхность мантии. Пищевые частицы, постоянно поступающие в мантийную полость с током воды, перемещаются к ротовому отверстию благодаря направленным движениям мерцательных ресничек.

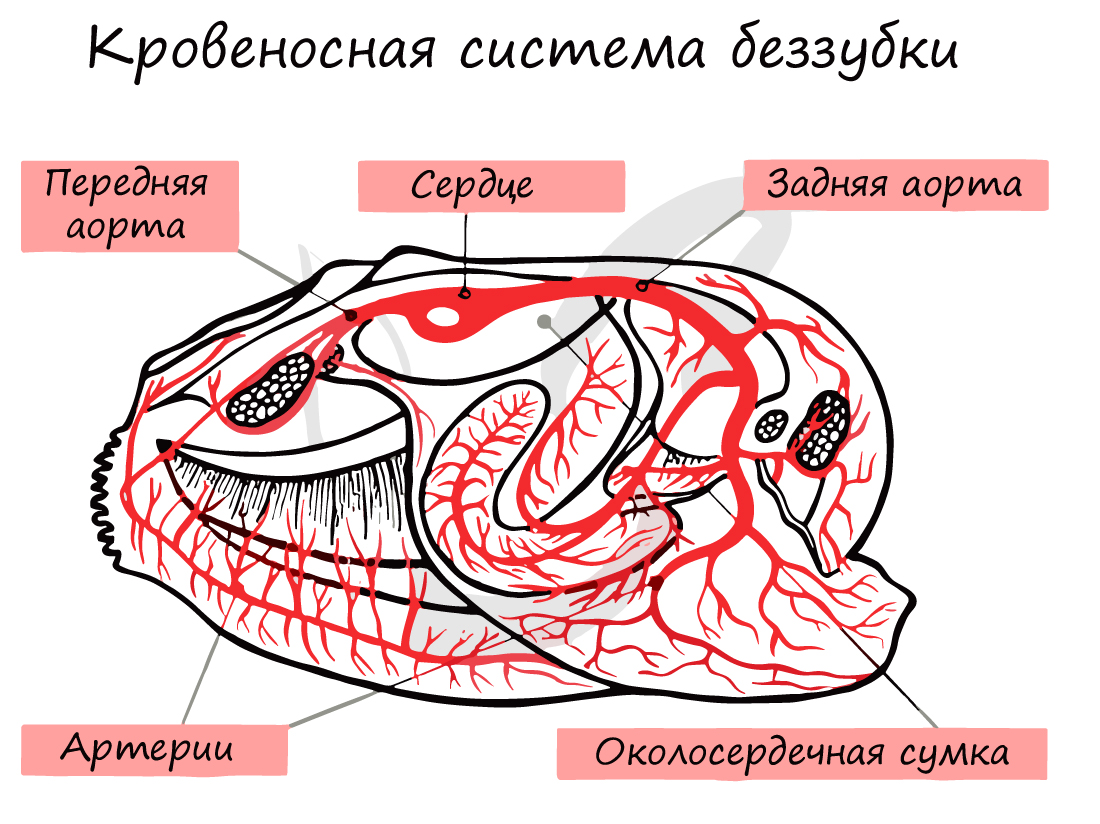

Из перечисленных артерий, отходящих от желудочка, кровь изливается в синусы (полости) и омывает соответствующие внутренние органы и ткани.

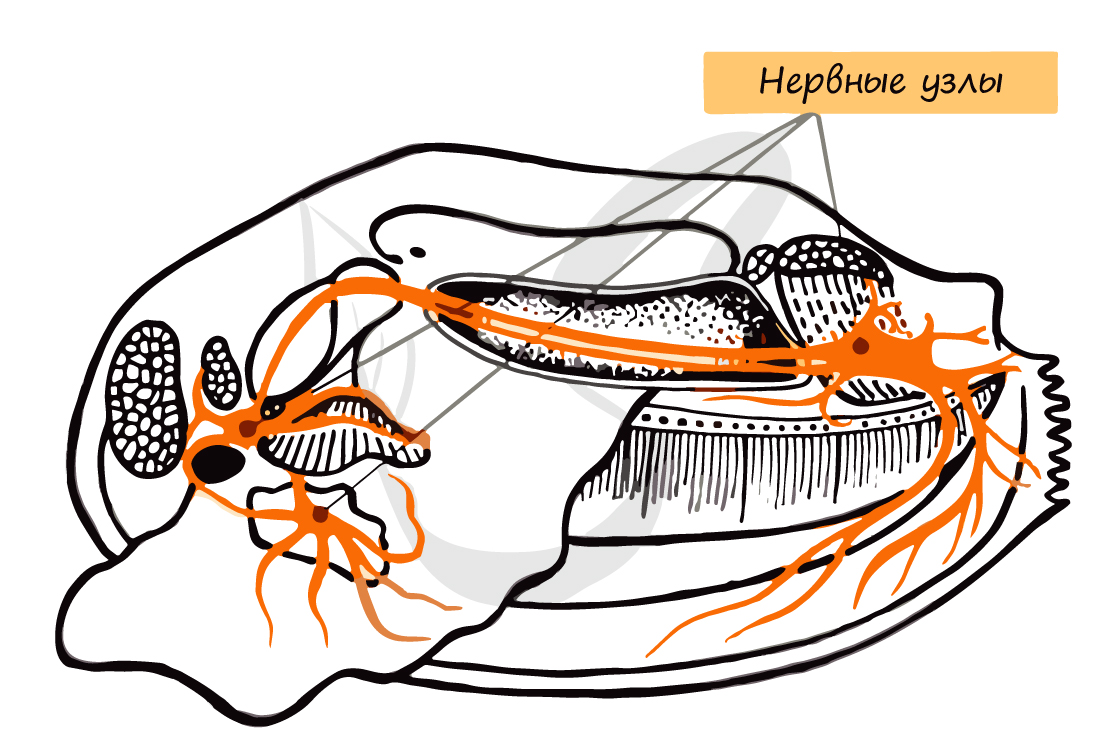

От ганглиев отходят множество ветвей, иннервирующих близлежащие органы и ткани.

Половые железы (гонады) парные, их протоки (семяпроводы и яйцеводы) открываются в мантийную полость.

Модификация их тела и раковины настолько необычны, что внешнее сходство с двустворчатыми кажется потерянным, и, тем не менее, в рамках систематики они относятся к двустворчатым.

Значение двустворчатых

Всвязи с тем, что двустворчатые моллюски являются фильтраторами по типу питания, их применяют в комплексе мер биологической очистки водоемов от органических загрязнений: одна устрица способна за час профильтровать 10 литров воды.

Как и все живые организмы, двустворчатые являются звеном в цепи питания (консументами). Корабельный червь наносит вред, пробуравливая ходы в днище деревянных морских судов и различных частях портовых сооружений.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Класс Двустворчатые.

Класс Двустворчатые относится к исключительно водным животным. Питаются двустворчатые способом фильтрации – они перекачивают воду через свою мантийную полость и фильтруют питательные вещества из нее. Этот признак способствовал формированию определённых особенностей данного класса, например, строение многих систем органов у этого класса значительно упрощено по сравнению с другими классами моллюсков.

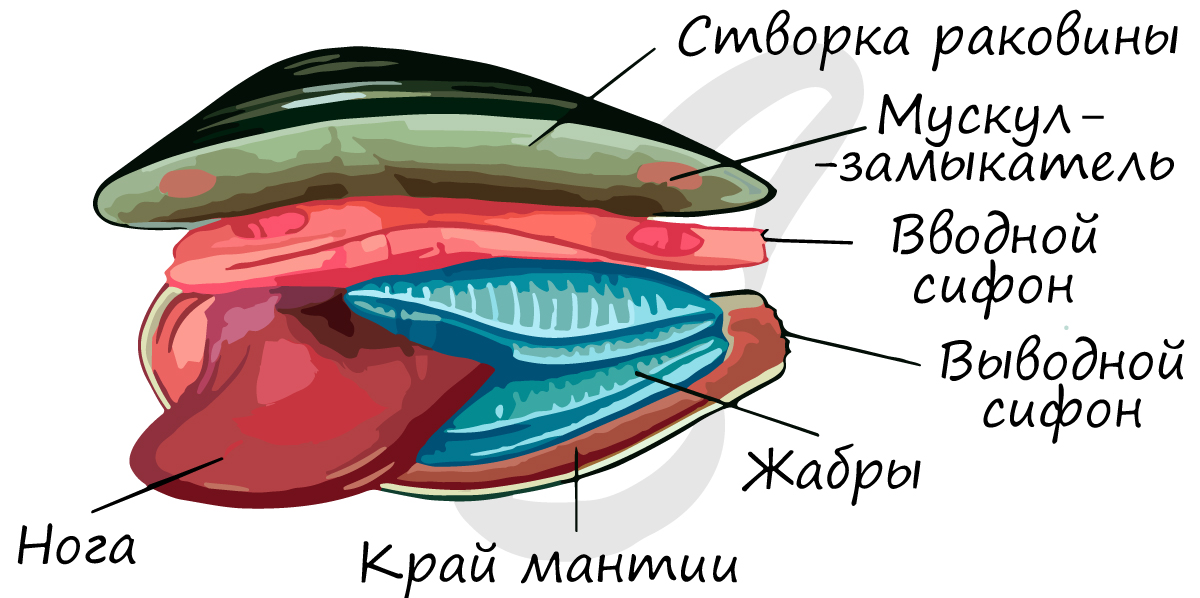

Название класса связано с тем, что все виды моллюсков этого класса имеют двустворчатую раковину. Закрытие и раскрытие створок раковины происходит при помощи замыкателей – специальных мышц. Между собой створки раковины связаны особой эластичной связкой.

Типичными представителями класса Брюхоногих являются перловица, беззубка, мидии и устрицы. Наиболее крупным представителем класса является тридакна – морской моллюск, достигающий веса 400 кг.

В пресных водоемах наших широт часто можно встретить беззубку. Тело беззубки, которое можно найти в раковине, состоит из ноги и туловища. Тело прикрыто мантией, которая свешивается по бокам в виде двух складок. Между этими складками и телом образуется полость, где находится нога и жабры. Головы нет.

В задней части тела две складки мантии соединяются, формируя сифоны – два отверстия, через которые проходит вода. Через нижний сифон вода входит, а через верхний – выходит, омывая при этом жабры. Эти органы являются дыхательной системой двустворчатого моллюска.

Вместе с водой жабры отфильтровывают различные частицы: остатки растений, одноклеточные водоросли и другие органические и неорганические вещества. Эти частицы попадают в рот, а затем в желудок, где начинают перевариваться под действием ферментов, вырабатываемой печенью. Печень у беззубки развита хорошо, ее протоки выходят в желудок. После желудка пища продолжает перевариваться в кишечнике. Так выглядит пищеварительная система беззубки.

Размножение беззубок представляет собой довольно сложный и интересный процесс. Оплодотворение яйцеклетки происходит в мантийной полости самки, куда сперматозоиды попадают вместе с водой через сифон. Из оплодотворенной яйцеклетки развивается личинка, которая уже на этой стадии развития имеет двустворчатую раковину с зазубринами на концах створок. Развивается личинка беззубки на коже или жабрах рыбы, образуя опухоль, в которой и развивается моллюск.

Питание личинки происходит за счет рыбы. Вырастая, моллюск прорывает рыбу и продолжает развиваться уже самостоятельно. Такой паразитический период развития беззубки обусловлен малоподвижным образом жизни моллюска – благодаря этому моллюски могут расселяться. Встречаются среди двустворчатых и гермафродитные виды, например, устрицы.

Двустворчатые моллюски широко используются человеком в промышленных целях. Мидии и устрицы употребляются в пищу, а другие виды используются для добывания и выращивания жемчуга (например, перловицы или жемчужины).

Двустворчатые моллюски

Второй по количеству видов группой моллюсков являются двустворчатые. В природе встречается около 20 тысяч их видов. Каждый из них обладает своими особенными характеристиками, строением. Но все они отличаются малой подвижностью.

Особенности строения

Для большинства двустворчатых характерна малая подвижность либо сидячий образ жизни. Находясь в воде, они закапываются в донный ил, лежат на дне. Они прикрепляются к скалам или корабельным поверхностям. Морские гребешки могут преодолевать большие расстояния и являются единственными подвижными представителями класса.

Интересный факт! Самым большим видом двустворчатых является гигантская тридакна, масса которой может достигать до 300 грамм, а величина раковины особенно крупных экземпляров составляет до 1,2 метра. Она живёт больше ста лет.

Особенности внешнего строения

Раковина имеет симметричные очертания, но бывает и асимметрия. От вытянутой по форме макушки отходит верхний (спинной) край створки. Противоположный край именуют нижним (брюшным).

Раковина включает в себя три слоя:

В раковине располагается тело двустворчатого моллюска, образуемое туловищем и ногой. Оно имеет следующие особенности:

Мантия и мантийная полость

Мантия представляет собой пару кожных складок, свешивающихся со спинной части по бокам к брюху. В нижней части складки либо остаются свободными, либо происходит их сращивание. Между мантией и телом двустворчатого располагается мантийная полость.

У некоторых разновидностей мантия образует сифоны, представляющие собой пару длинных трубок. По нижней осуществляется приток воды в полость, а по верхней трубке осуществляется выброс воды из организма. Вместе с ней поступают частички пищи и кислород.

В полость мантии выходят отверстия важнейших систем организма: выделения, пищеварения и половой.

Система пищеварения

У двустворчатых моллюсков строение системы пищеварения имеет особенность, которая заключается в наличии фильтрующего аппарата. Она обусловлена типом их питания посредством фильтрации. Вода, доставленная в мантийную полость с помощью вводного сифона, поступает к передней стороне тела. Поступление воды обеспечивает мерцательный эпителий, он покрывает внутреннюю часть мантии, жабры и ротовые лопасти. По рецепторам и ресничным желобам частички пищи перемещаются в рот, расположенный с передней стороны рядом с мускулом – замыкателем. Далее, пища направляется через пищевод внутрь энтодермального желудка. Там с помощью кристаллического стебелька происходит отделение пищеварительных ферментов.

Через выводной сифон осуществляется выброс наружу экскрементов из мантийной полости.

Дыхательная система

Дышат двустворчатые при помощи таких органов дыхания, как жабры.

У первичножаберных жабры представляют собой ктенидии с лепесточками.

У жаберных видов органы дыхания — нитевидные или пластинчатые жабры.

Перегородчато – жаберные виды дышат с помощью пористой жаберной перегородки.

Кровеносная система

У двустворчатых моллюсков кровеносная система незамкнутая. Она представлена сердцем, состоящим из желудочка и пары предсердий. Артерии открываются в полости, находящиеся между органами, которые называют лакунами. В крови нескольких видов есть гемоглобин.

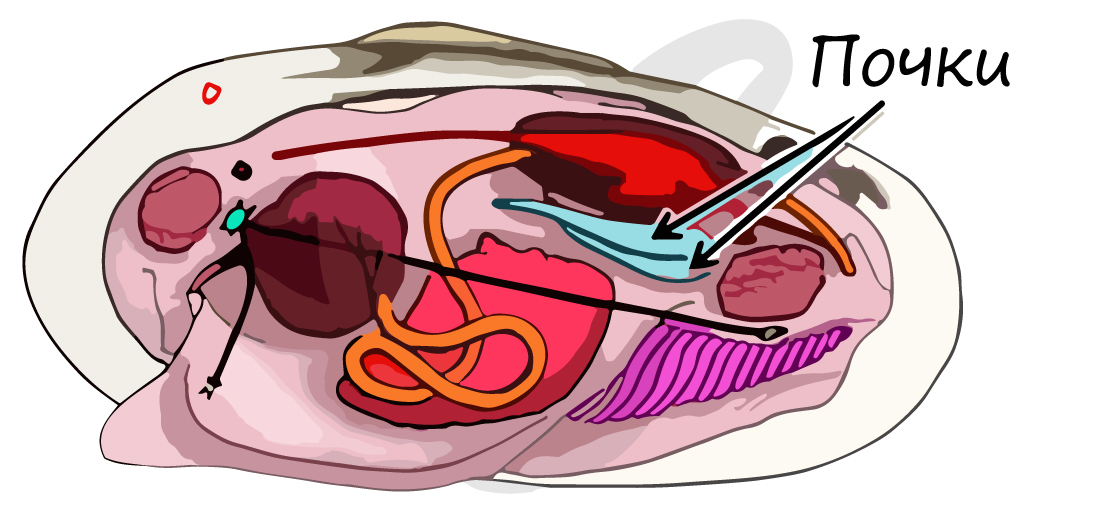

Выделительная система

Органами выделительной системы является пара почек, имеющих вытянутую форму. Одна их сторона открыта в мантийную полость, а вторая – в околосердечную сумку.

Ареал и области распространения

Двустворчатые моллюски относятся к классу беспозвоночных, ареалом обитания которых являются пресноводные и соленые водоемы по всей планете. Большее их число предпочитает зарываться в илистое дно либо прикрепляться к предметам, находящимся под водой. Множество двустворчатых водится в океанах в литоральной и сублиторальной территориях.

Они проживают в тропических, умеренных и арктических водах. Есть разновидности двустворчатых моллюсков, не страшащиеся экстремальных условий для жизни и развития. Антарктический гребешок живет в морях подо льдом при минусовой температуре. Некоторые тихоокеанские виды скапливаются рядом с гидротермальными источниками на глубине 3-х километров.

Среда обитания некоторых пресноводных разновидностей ограничена лишь небольшой территорией, а есть широко распространенные разновидности двустворчатых моллюсков.

Питание и размножение

Большинство двустворчатых – фильтраторы, питающиеся планктоном и имеющимися в воде частичками органического происхождения. Они поступают в полость мантии с водой.

Самые примитивные разновидности питаются детритом, который они соскабливают со дна моря.

Моллюск с помощью щупалец собирает частички пищи со дна, сортируя их. Очень большие по размеру частицы он отбрасывает, а оставшиеся несет в рот.

Существуют и хищные разновидности двустворчатых. К ним относятся пластинчатожаберные моллюски. С помощью имеющихся мускул вода поступает внутрь вводного сифона, которым засасываются мелкие рачки и черви. Добытая пища попадает на ротовые лопасти, с помощью которых она поступает в рот. Устройство пищеварительной системы пластинчатожаберных позволяет им переваривать крупные частицы пищи.

Большая часть двустворчатых моллюсков – раздельнополые, но встречаются среди них и гермафродиты. Специальные половые отверстия, находящиеся около выделительных отверстий, открывают протоки половых желёз. Гермафродиты же наделены и яичниками, и семенниками, но чаще всего парой гермафродитных желёз.

Через сифон самца сперматозоиды попадают в сифон самки, а оттуда же в ее мантийную полость. Именно в ней и осуществляется оплодотворение.

С наступлением весны из яиц образуется личинка парусник, которая обладает зачатками раковины и ноги. Сама ракушка изначально выглядит как непарная конхиолиновая пластина. Через некоторое время она перегибается на две части. Так формируется двустворчатая раковина. Из верхней части личинки образуется парус с многочисленными ресничками, которые являются органами передвижения. Личинка переходит в следующую фазу своего развития – парусник. Затем он оседает и происходит его постепенное превращение во взрослого двустворчатого.

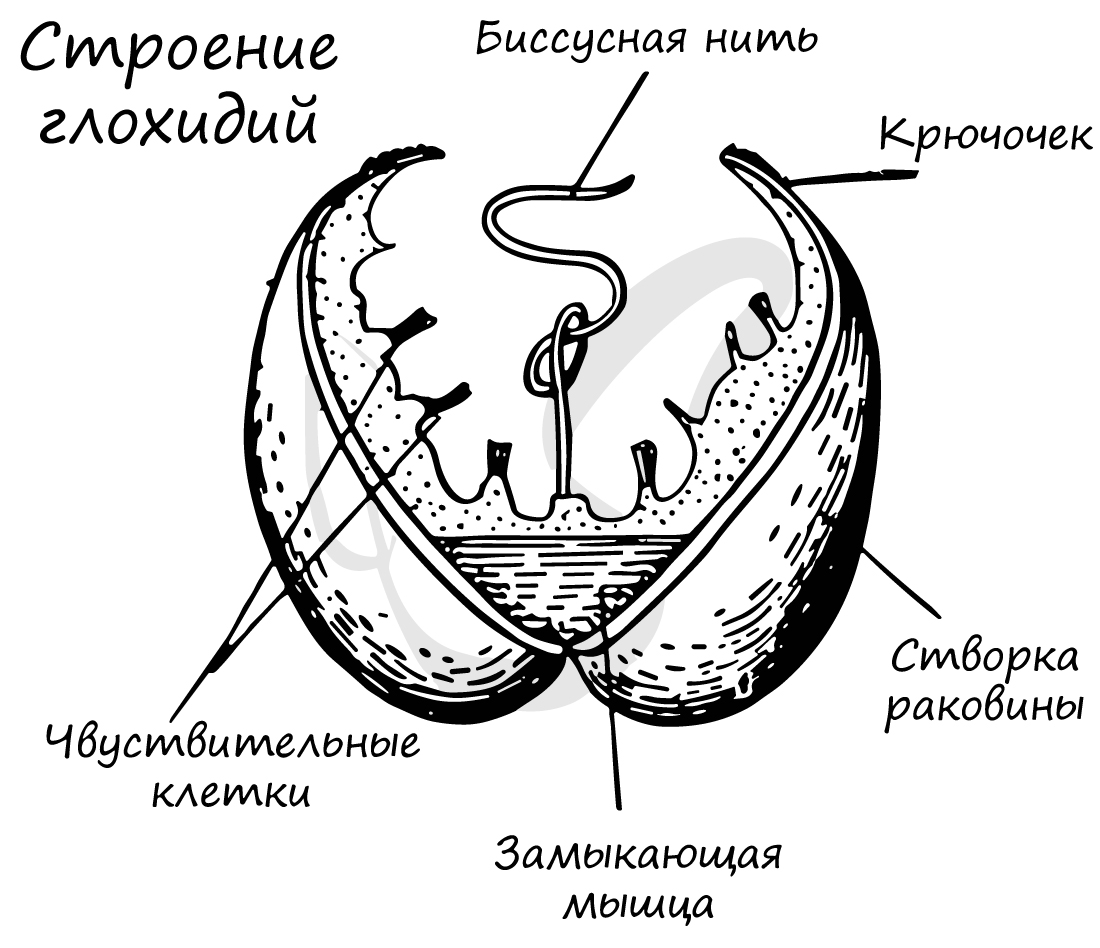

Размножение пресноводных моллюсков происходит немного иначе. Их личинки – глохидии – образуются из яиц, которые вынашиваются на жабрах. Глохидии обладают раковиной с двумя створками в форме треугольника, каждая створка которой имеет остроконечные зубцы посередине края. У личинок есть биссусная железа и мускул, замыкающий створки раковины. Весной глохидии, используя биссусную нить и зубцы, прикрепляются к жабрам, коже и плавникам рыб. Поверхность рыбьей кожи раздражается, и личинка обрастает ее эпителием. Возникает циста, внутри которой находится глохидия. Она паразитирует на рыбьей коже в течение пары месяцев или немного дольше, после чего циста лопается и из глохидии на дно выходит уже молодой моллюск.

Подобный вариант размножения способствует более широкому расселению двустворчатых.

Представители

Среди представителей класса двустворчатых моллюсков выделяют три отряда:

Равнозубые

Это самый примитивный вид двустворчатых. Многочисленные зубцы образуют замок. Нога имеет плоскую подошву. К равнозубым относятся арки, ореховидки и прочие представители класса.

Разномышечные

В данном отряде объединены многочисленные формы, относившиеся ранее к группе нитежаберных моллюсков. На их жабрах расположены листочки, которые имеют вид длинных нитей. Представители отряда разномышечных обладают или одним задним мускулом – замыкателем, или имеется еще и мускул спереди, но намного меньшего размера. Примером этого вида являются мидии, устрицы, морские гребешки и морские жемчужницы.

Пластинчатожаберные

Представителями данного отряда является подавляющее число двустворчатых моллюсков. Зубцы их замка внешне напоминают пластинки в форме дуги. Имеется два мускула –замыкателя, жабры представляют собой сложные решетчатые пластины, а сифоны сформированы краями мантии.

Примерами данного вида являются все пресноводные моллюски семейства перловиц, жемчужниц, шаровниц и дрейссена. Сюда же относят корабельных червей, камнеточцев и прочих специализированных видов.

Использование человеком

Издавна многие разновидности двустворчатых используются человеком для различных целей.

Интересный факт! У индейцев частички ракушек выполняли роль денежной единицы. Из раковин также изготавливали предметы посуды, рыболовные крючки.

Внимание! Существуют ядовитые виды двустворчатых, провоцирующие у человека паралич, продолжительные неврологические расстройства и даже летальный исход. Сырые и неправильно приготовленные моллюски могут стать причиной возникновения инфекций в организме человека. Поэтому лучше готовить этот деликатес, соблюдая осторожность.

Заключение

Резюмируя информацию, можно сделать вывод, что двустворчатым моллюскам отведена важная функция в экосистеме. Фильтруя воду, они очищают ее и сокращают содержание в ней вредных микроорганизмов.

Мясо моллюсков является деликатесным продуктом. Но не только человек употребляет в пищу двустворчатых. Ими питаются рыбы и прочие водные обитатели.

Класс Двустворчатые (Bivalvia)

Тридакна. Жемчужницы. Устрицы. Гребешки. Мидии

Двустворчатые – морские и пресноводные моллюски, для которых характерно отсутствие головы, наличие клиновидной роющей ноги и наличие раковины, состоящей из двух створок. У прикрепленных видов нога редуцируется. Неприкрепленные виды могут медленно передвигаться, выдвигая ногу, а затем подтягивая к ней все тело.

Мантия в виде двух складок кожи свешивается по бокам тела моллюска. Во внешнем эпителии мантии имеются железки, образующие створки раковины. Вещества в створке располагаются тремя слоями: наружный органический (конхиолиновый), известковый и внутренний перламутровый. На спинной стороне створки соединяются эластичной связкой (лигаментом) или замком. Закрываются створки при помощи мышц-замыкателей. На спинной стороне мантия срастается с телом моллюска. У некоторых видов свободные края мантии срастаются, образуя отверстия – сифоны для ввода и вывода воды из мантийной полости. Нижний сифон называется вводным, или жаберным, верхний – выводным, или клоакальным.

В мантийной полости по обеим сторонам ноги располагаются органы дыхания – жабры. Внутренняя поверхность мантии и жабры покрыты мерцательным эпителием, движение ресничек которого создает ток воды. Через нижний сифон вода попадает в мантийную полость, через верхний сифон выводится.

По способу питания двустворчатые являются фильтраторами: пищевые частицы, попавшие в мантийную полость, склеиваются и отправляются в ротовое отверстие моллюска, находящееся у основания ноги. Пища из ротовой полости попадает в пищевод, открывающийся в желудок. Средняя кишка делает несколько изгибов в основании ноги, затем переходит в заднюю кишку. Задняя кишка обычно пронизывает желудочек сердца и заканчивается анальным отверстием. Печень имеет крупные размеры и со всех сторон окружает желудок. Двустворчатые моллюски, в отличие от брюхоногих, не имеют радулы и слюнных желез.

Нервная система двустворчатых моллюсков представлена тремя парами ганглиев: 1) церебро-плевральные, 2) педальные и 3) висцеро-париетальные ганглии. Церебро-плевральные ганглии находятся около пищевода, педальные ганглии – в ноге, и висцеро-париетальные ганглии – под задней мышцей-замыкателем раковины. Органы чувств развиты слабо. В ноге имеются органы равновесия – статоцисты, у основания жабр находятся осфрадии (органы химического чувства). В покровах рассеяны осязательные рецепторы.

Кровеносная система – незамкнутого типа, состоит из сердца и сосудов. Сердце – трехкамерное, имеет два предсердия и один желудочек. Кровь из желудочка выходит в переднюю и заднюю аорты, которые распадаются на мелкие артерии, затем кровь выливается в лакуны и направляется через жаберные сосуды в жабры. Окисленная кровь по выносящим жаберным сосудам попадает от каждой стороны тела в свое предсердие и общий желудочек.

Органы выделения – две почки.

Двустворчатые моллюски – как правило, раздельнополые животные. Семенники и яичники парные. Половые протоки открываются в мантийную полость. Сперматозоиды «выбрасываются» самцами через выводной сифон в воду и далее затягиваются через вводной сифон в мантийную полость самок, где и происходит оплодотворение яиц.

У большинства видов двустворчатых моллюсков развитие происходит с метаморфозом. Из оплодотворенных яиц развивается планктонная личинка велигер, или парусник (рис. 2).

У некоторых пресноводных видов (беззубки, перловицы) метаморфоз проходит с образованием особой паразитической личинки – глохидия (рис. 3).

Весной глохидии выходят из яиц, прикрепленных к жабрам материнской особи, и выбрасываются в воду. Глохидий имеет двустворчатую раковинку с крючками на краях, липкую личиночную нить и мощный аддуктор. С помощью липкой нити и крючьев глохидии прикрепляются к коже рыб, затем внедряются в их ткани. Вокруг личинки образуется небольшая опухоль, внутри которой глохидий питается тканями хозяина. Через несколько недель личинка превращается в миниатюрного моллюска и покидает хозяина. За счет этого временного паразитирования происходит расселение моллюсков.

Тридакна гигантская (Tridacna gigas) – самый крупный вид двустворчатых моллюсков (рис. 4). Масса тридакны достигает 250 кг, длина тела – 1,5 м. Обитает в коралловых рифах Индийского и Тихого океанов. В отличие от других двустворчатых моллюсков, спинная тяжелая часть раковины тридакны покоится на грунте. Такая ориентация раковины привела к большим изменениям в расположении различных органов, в общем можно говорить, что тридакна повернулась внутри своей раковины на 180°. Единственная мышца-замыкатель сместилась к брюшному краю.

Края мантии сильно расширены и срастаются почти на всем протяжении, кроме трех участков, где располагаются отверстия двух сифонов и отверстие для выхода биссусных нитей. В утолщенном крае мантии живут одноклеточные водоросли зооксантеллы. Тридакна – фильтратор, но может питаться и этими зооксантеллами.

Раковины и мясо тридакны использовались народами Океании издавна.

Жемчужницы обитают в Тихом и Индийском океанах на небольших глубинах (рис. 5). Промышляются с целью добычи жемчуга. Самый ценный жемчуг дают виды родов Pinctada, Pteria.

Жемчужина образуется в том случае, если между мантией и внутренней поверхностью мантии попадает инородное тело (песчинка, мелкое животное и др.). Мантия начинает выделять перламутр, который слой за слоем обволакивает это постороннее тело, раздражающее ее. Жемчужина увеличивается в размерах, постепенно отъединяется от внутренней поверхности раковины и затем лежит свободно. Часто она с самого начала не соединяется с раковиной. Жемчужина состоит из чередующихся слоев перламутра и конхиолина. Через 50–60 лет после извлечения из моллюска она покрывается трещинами, это связано с разрушением конхиолиновых слоев внутри нее. Максимальный срок «жизни» жемчужины как украшения не превышает 150 лет.

Для того, чтобы иметь ювелирную ценность, жемчужина должна иметь определенные размер, форму, цвет, чистоту. Жемчужины, отвечающие «ювелирным» требованиям, встречаются в природе редко. В конце девятнадцатого века был предложен способ искусственного выращивания жемчуга в морских жемчужницах. Выточенные на токарном станке перламутровые шарики обвязываются участками мантийных листков и в таком виде трансплантируются в трехлетних моллюсков. Срок выдерживания жемчужного мешочка («ядрышка») – от 1 года до 7 лет.

В настоящее время технология жемчуговодства состоит в следующем. Одни хозяйства выращивают жемчужниц до трехлетнего возраста, затем передают их в жемчуговодческие хозяйства. Здесь жемчужниц подвергают операции (вводят «ядрышки») и далее помещают в особые сита, которые подвешивают к плотам. Через несколько лет сита поднимаются, и из жемчужниц извлекают жемчуг.

Искусственное разведение морских животных называется марикультурой.

Устрицы (рис. 6) употреблялись в пищу человеком с незапамятных времен. Раковина устриц – неравностворчатая: левая створка по размерам больше правой и более выпуклая. Левой створкой моллюск прикрепляется к субстрату. Мантия открытая, сифонов не образует, ток воды сквозной. Хорошо развиты полукруглой формы жабры, окружающие мощный аддуктор (мышца-замыкатель). У взрослых моллюсков нога отсутствует. Устрицы – раздельнополые. Оплодотворенные яйца развиваются в задней части мантийной полости самки. Через несколько дней личинки выходят в воду, поплавав, оседают и прикрепляются к субстрату. Устрицы обычно образуют скопления, различают береговые поселения и устричные банки.

Известно около 50 видов устриц, которые относятся ксемействам Ostreidae и Crassostreidae. Один из основных промысловых видов – устрица съедобная (Ostrea edulis). В результате многовекового промысла численность устриц во многих популяциях резко сократилась. В настоящее время наряду с промыслом в природных местах обитания устрицы выращиваются искусственно в специально организованных устричных парках.

Для выращивания устриц необходимы конкретные условия. Во-первых, они питаются определенным видом планктона. Во-вторых, не живут на глубине ниже 10 метров и при температуре воды ниже 5 °С. Плантации обычно разбивают не очень далеко от берега в закрытых бухтах, чтобы не разметало штормом. Срок выращивания устриц не так уж мал и составляет 34 года. Моллюски содержатся в специальных контейнерах, погруженных на определенную глубину и недоступных для хищников. После созревания устриц на определенное время помещают в бассейны с чистой морской водой и специальными водорослями.

Гребешки – несколько десятков видов брюхоногих моллюсков, которые относятся к семействам Pectinidae и Propeamusiidae. Гребешки имеют округлую раковину с прямым замковым краем, который имеет спереди и сзади угловые выступы в виде ушек. Поверхность створок – срадиальными или концентрическими ребрами. Нога – рудиментарная, имеет вид плотного пальцевидного выроста. На средней складке мантии располагаются многочисленные глаза и мантийные щупальца с осязательными рецепторами (рис. 7). В отличие от других видов двустворчатых моллюсков, гребешки могут передвигаться плаванием, «хлопая» створками (рис. 8). Захлопывание створок обеспечивается сокращением волокон мощного аддуктора. Гребешки – раздельнополые животные.

В пищу используются аддуктор морских гребешков, иногда их мантия. Так же, как устрицы морские гребешки не только промышляются в природных местах обитания, но и выращиваются искусственно (Patinopecten yessoensis). Сначала на огороженной территории моря устанавливаются плоты, к которым подвешиваются коллекторы (поддоны, метелки и пр.). На эти поддоны оседают личинки моллюсков. Через 1–2 года молодые моллюски снимаются с коллекторов, помещаются в индивидуальные сетки и доращиваются на «фермах».

Мидии – несколько видов, относящихся к семейству Митилиды (Mytilidae). Ведут прикрепленный образ жизни, в связи с которым нога редуцируется, теряет способность к движению и служит для выделения биссусных нитей. Раковина характерной «митилидной» формы, очень темного цвета, часто иссиня-черного. Длина раковины мидии съедобной (Mytilus edulis) около 7 см, высота – до 3,5 см, толщина – 3,5 см. Задний аддуктор значительно крупнее переднего. Мидии раздельнополые животные. Поселения мидий представляют собой мощный биофильтр, очищающий и осветляющий воду. Подсчитано, что мидии, поселяющиеся на 1 м 2 дна, за сутки фильтруют до 280 м 3 воды.

Мидии используются в пищу. Промысел этих моллюсков ведется с давних времен. Кроме этого, в настоящее время мидии выращиваются искусственно. При этом используется примерно такая же технология как при выращивании гребешков.

Тередо (рис. 10) относится к семейству Древоточцы (Teredinidae). Форма тела – червеобразная, поэтому у этих моллюсков есть еще одно название – корабельные черви. Длина тела до 15 см, на переднем его конце находится раковинка, редуцированная до двух маленьких пластиночек. Раковинка «оснащена» сверлильным аппаратом. На заднем конце тела – длинные сифоны. Гермафродиты. В деревянных подводных предметах тередо «просверливает» многочисленные ходы, питается деревянной «крошкой». Переваривание древесины осуществляют симбиотические бактерии. В результате деятельности корабельных червей дерево становится похожим на губку и легко разрушается. Тередо представляют опасность для деревянных судов и построек.

Беззубка лебединая, или обыкновенная (Anоdonta cygnaea) живет в стоячих и медленно текущих водоемах на глубине до 2 м. Раковина изнутри с сильным перламутровым блеском, длина раковины достигает 20 см, высота – 12 см, толщина – 6 см. Схема строения именно этого моллюска показана на рис. 1. Беззубка может ползать по дну, прочерчивая в илистом грунте характерные глубокие борозды. Активный фильтратор, этим способствует биологическому очищению водоемов. Развитие с превращением, личинка называется глохидием (рис. 3).

► Описание классов, подклассов и отрядов типа Моллюски:

Класс Брюхоногие (Gastropoda)

Класс Двустворчатые (Bivalvia)

Класс Головоногие моллюски (Cephalopoda)

► Раздел Двусторонне-симметричные (Bilateria) подцарства Многоклеточные включает также: