при каком методе сжигания газовый факел имеет наибольшую длину

Методы сжигания газа

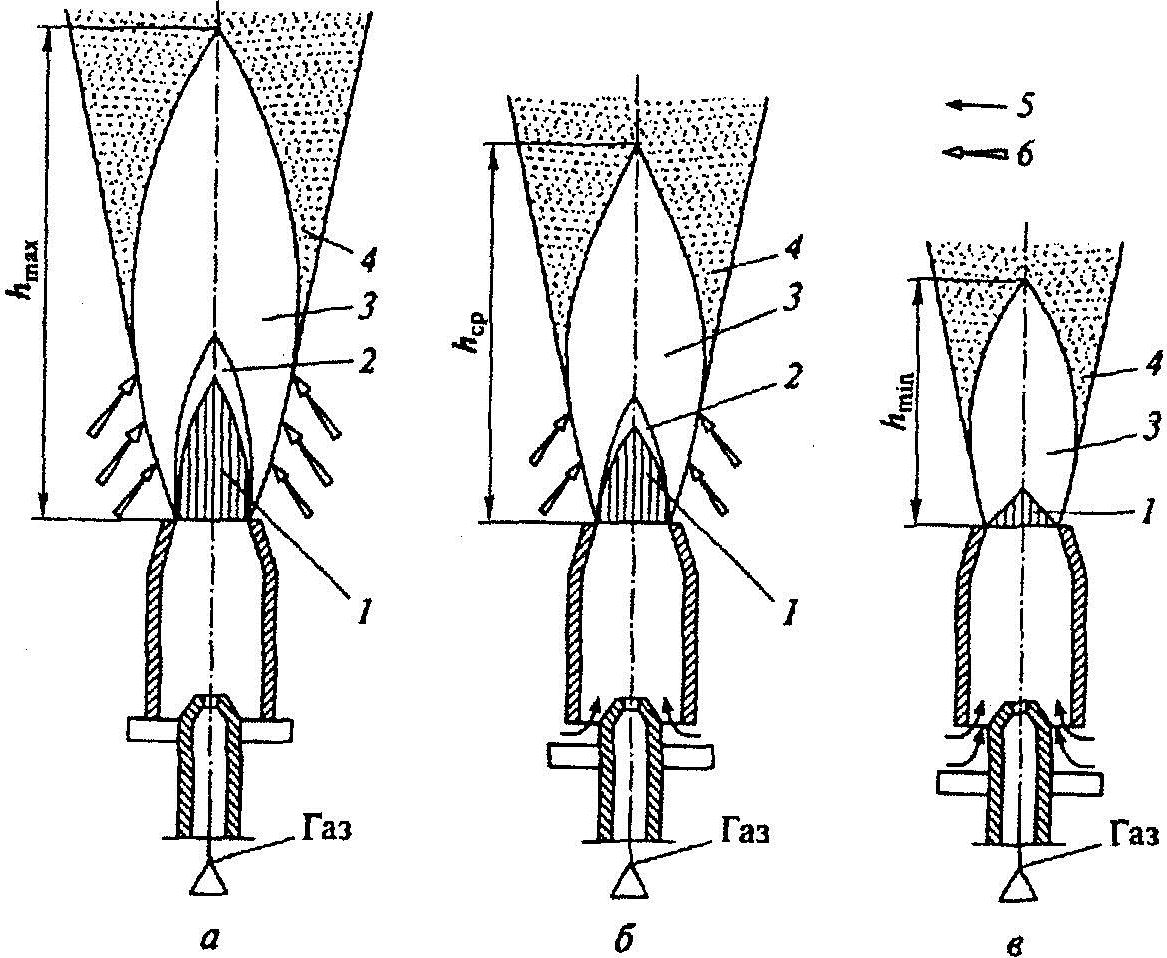

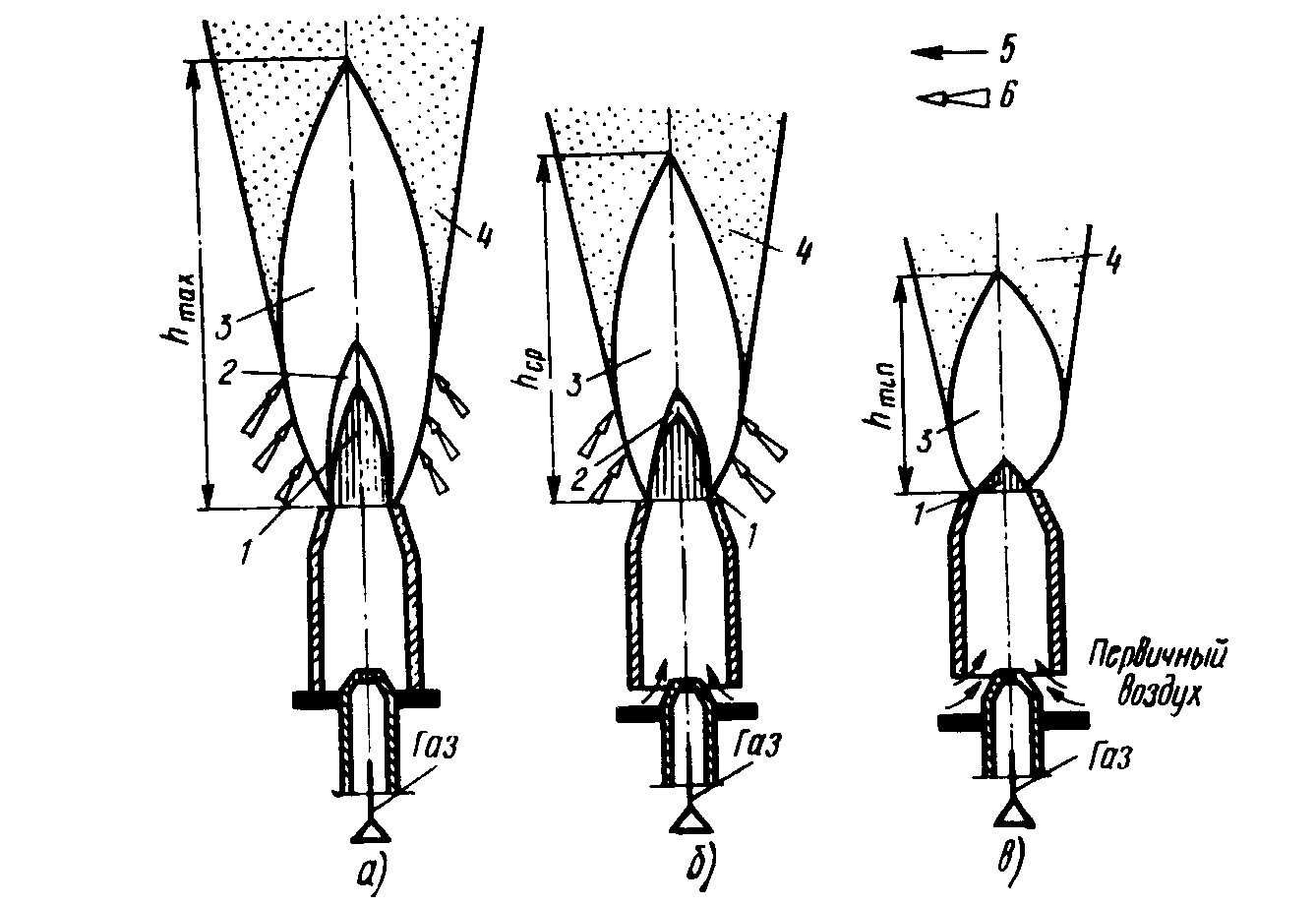

В зависимости от способа образования газовоздушной смеси методы сжигания газа подразделяются (рисунок ниже):

Методы сжигания газа

При диффузионном методе сжигания к фронту горения газ поступает под давлением, а необходимый для горения воздух — из окружающего пространства за счет молекулярной или турбулентной диффузии. Смесеобразование здесь протекает одновременно с процессом горения, поэтому скорость процесса горения в основном определяется скоростью смесеобразования.

Выделяемые продукты сгорания осложняют взаимную диффузию газа и воздуха, в результате чего горение протекает медленно, с образованием частиц сажи. Этим и объясняется, что диффузионное горение характеризуется значительной длиной и светимостью пламени.

Достоинством диффузионного метода сжигания газа является возможность регулирования процесса горения в широком диапазоне. Процесс смесеобразования легко управляем при применении различных регулировочных элементов. Площадь и длину факела можно регулировать дроблением струи газа на отдельные факелы, изменением диаметра сопла горелки, регулированием давления газа и т. д.

К преимуществам диффузионного метода сжигания относятся: высокая устойчивость пламени при изменении тепловых нагрузок, отсутствие проскока пламени, равномерность температуры по длине пламени.

Недостатками этого метода являются: вероятность термического распада углеводородов, низкая интенсивность горения, вероятность неполного сгорания газа.

При смешанном методе сжигания горелка обеспечивает предварительное смешение газа только с частью воздуха, необходимого для полного сгорания газа, остальной воздух поступает из окружающей среды непосредственно к факелу. В этом случае сначала выгорает лишь часть газа, смешанная с первичным воздухом, а оставшаяся часть газа, разбавленная продуктами сгорания, выгорает после присоединения кислорода вторичного воздуха. В результате факел получается более коротким и менее светящимся, чем при диффузионном горении.

Методы сжигания газа: диффузионный, кинетический, смешанный.

Горение газа складывается из смесеобразования, подогрева газовоздушной смеси до температуры воспламенения и стадии химической реакции горения, т. е.

Поскольку подогрев и химическая реакция горения смеси протекают весьма быстро, основным фактором, лимитирующим длительность процесса горения, является время, затрачиваемое на перемешивание газа и воздуха. От быстроты и качества перемешивания газа с необходимым количеством воздуха в горелке определенной конструкции зависят скорость и полнота сгорания газа, длина и температура пламени. В зависимости от места и способа смесеобразования методы сжигания газа условно подразделяют: надиффузионный, кинетический и смешанный.

Схематически эти методы представлены на примере инжекционной горелки (рис. 1).

При кинетическом методе сжигания (рис. 1, в) к месту горения подается заранее подготовленная внутри горелки однородная смесь газа с количеством первичного воздуха, несколько превышающим теоретически необходимое (aг = 1,02¸1,05). Сгорание такой смеси происходит быстро, в коротком прозрачном факеле, без видимого образования продуктов термического распада углеводородов.

При смешанном методе сжигания (рис. 1, б) часть воздуха в виде первичного подмешивается к газу за счет инжекции в самой горелке ( 0 г

|

Также по методу сжигания газа горелки можно разделить на три группы:

Широкое распространение имеет классификация горелок по способу подачи воздуха. По этому признаку горелки подразделяются на:

бездутьевые, у которых воздух поступает в топку за счет разрежения в ней;

инжекционные, в которых воздух засасывается за счет энергии струи газа;

дутьевые, у которых воздух подается в горелку или топку с помощью вентилятора.

Важной характеристикой горелки является ее тепловая мощность, равная произведению теплоты сгорания газа на его часовой расход, т. е.

|

Лекции №7

1. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Их назначение и устройство.

Диффузионный, кинетический, смешанный методы сжигания газа.

Существуют такие виды методов сжигания газа, в зависимости от способа образования газовоздушной смеси:

Диффузионно-кинетический метод сжигания газа используется:

– при предварительном неполном смешении газа с воздухом без образования однородной смеси;

– при частичном предварительном смешении газа с воздухом, при котором образуется однородная смесь с недостатком окислителя в начальной смеси.

Диффузный метод горения заключается в подаче к фронту горения газа под давлением, а воздух – из окружающего пространства за счет молекулярной или турбулентной диффузии. При этом смешение происходит параллельно с горением, и поэтому скорость самого процесса горения зависит и определяется скоростью смесеобразования.

Происходит процесс горения при контакте между газом и воздухом. К струе газа (рис.6.3, а) диффундирует воздух, а из струи газа в воздух – газ. Процесс горения происходит в фронте горения, тонком поверхностном слое факела, к которому из внутренней части факела поступает газ, а из топки – воздух.

В результате процесса сжигания выделяются продукты сгорания, которые в свою очередь осложняют взаимную диффузию газа и воздуха и горение протекает медленно с образованием частиц сажи. Поэтому диффузионное горение можно охарактеризовать как достаточно длинное и светящееся пламя.

Положительным моментом диффузионного метода сжигания газа является возможность контролировать весь процесс горения в полном объеме. Процессом смесеобразования легко управлять при применении специальных регулировочных устройств. Дроблением струи газа на отдельные факелы, изменением диаметра сопла горелки, регулированием давления газа и т. д. можно регулировать площадь и длину факела.

К преимуществам диффузионного метода сжигания относятся: отсутствие проскока пламени, высокая устойчивость пламени при изменении тепловых нагрузок, равномерность температуры по длине пламени. Также этот метод имеет свои недостатки, а именно: вероятность термического распада углеводородов, низкая интенсивность горения, потребность в больших топочных объемах, вероятность неполного сгорания газа.

При смешанном методе (рис. 6.3, б) сжигания горелка обеспечивает предварительное смешение газа только с частью воздуха, необходимого для процесса сгорания газа, а остальная часть воздуха забирается из окружающей среды; в этом случае сгорает сначала часть газа смешанная с первичным воздухом (зона 1,2), а остальная часть газа разбавленная продуктами сгорания сгорает после присоединения кислорода из вторичного воздуха. В результате факел получается более коротким и менее светящимся, чем при диффузионном методе.

Рис.6.3. Методы сжигания газа [2, стр.53]:

а– диффузионный; б – смешанный; в – кинетический; 1 – внутренний конус, 2 – зона первичного горения, 3 – зона основного горения, 4 – продукты сгорания, 5 – первичный воздух, 6 – вторичный воздух

При каком методе сжигания газовый факел имеет наибольшую длину

Методы сжигания природного газа

Все методы сжигания базируются на приготовлении газовоздушной смеси определенного состава.

I. диффузионный метод сжигания

Особенности. В корневой зоне никакого процесса горения нет. На границе корневой зоны молекулы кислорода успевают смешиваться и начинает газ гореть. В зоне основного горения выгорает углерод.

Этот процесс горения называется диффузионным, так как воздух сам приходит из атмосферы. Смешение молекул воздуха и газа происходит по газовым законам. Не будем углубляться в науку, а посмотрим процесс горения схематично, чтобы понять суть.

К фронту горения газ поступает под давлением, а необходимый для горения воздух из окружающего пространства за счет молекулярной или турбулентной диффузии. Смесеобразование здесь протекает одновременно с процессом горения. Поэтому скорость горения равна скорости смесеобразования.

Важной характеристикой горения газообразного топлива является скорость распространения пламени в газовоздушной среды. Нормальная скорость это скорость распространения движения фронта пламени в направлении перпендикулярному направлению поверхности фронта пламени.

Рис.1 Горелка используяющая диффузионный метод сжигания газа

-Нормальная скорость метана равна 0,67 м/с;

-нормальная скорость пропана равна 0,82 м/с;

-нормальная скорость водорода 4,83 м/с.

Данные диффузионные горелки (для промышленных котлов) обладают следующими свойствами:

1. к струе газа диффундирует воздух, а из струи газа в воздух газ. Таким образом, в близи выхода газа из горелки создается газовоздушная смесь.

2. процесс горения начинается в зоне первично горения и заканчивается в основной зоне.

3. интенсивность процесса горения определяется скоростью образования газовоздушной смеси.

4. выделяемые продукты сгорания осложняют взаимную диффузию газа и воздуха.

В целом горение при таком методе образования газовоздушных смеси протекает достаточно медленно и пламя имеет большой объем и как правило обладает светимостью.

Достоинства горелок диффузионного типа

-Высокая устойчивость пламени при изменении тепловых нагрузок;

-невозможность проскока пламени в горелку, так как в горелке находится чистый газ;

-возможность регулирования горения в широком диапазоне.

Недостатки горелок диффузионного типа

-большой объем пламени снижает теплонапряженность в единице объема;

-вероятность термического распада метана на горючие составляющие;

-увеличивается опасность отрыва пламени от горелки.

II. Смешанный метод сжигания газа

Смешанный метод обеспечивается предварительным смешиванием газа только с частью воздуха, необходимого для полного сгорания газа. Остальной воздух поступает из окружающей среды, непосредственно к факелу.

Сначала выгорает часть газа смешанного с первичным воздухом, а остальная часть, разбавленная продуктами горения, выгорает после присоединения кислорода вторичного воздуха. В результате факел получается менее коротким и менее светящимся. Теплонапряженность в единице объема факела возрастает.

Рис. 2 Горелка использующая смешанный метод сжигания газа

III. Кинетический метод горения газа

К месту горения подается газовоздушная смесь, полностью подготовленная внутри горелки. Газовоздушная смесь сгорает в коротком факеле и обладает малой светимостью.

Достоинства кинетического метода горения:

-малая вероятность химического недожога;

-высокая теплопроизводительность.

Недостаток. Необходимость стабилизации газового пламени. Это вызвано тем, что горелки чувствительны к изменению параметров давления газа и воздуха, что приводит к нарушению процесса горения. Для устранения данного недостатка горелки оснащаются стабилизаторами пламени.

11 Ламинарный и турбулентный газовый факел

Лекция № 11. Ламинарный и турбулентный газовый факел

Газообразное топливо сжигают факельным способом. Факел представляет собой горящую струю газа, имеющую геометрическую форму и определенную направленность. Если поперечные размеры топочного пространства весьма велики по сравнению с радиальными размерами факела, то факел называют свободным, в противном случае его условно называют ограниченным.

По месту встречи и характеру перемешивания газового и воздушного потоков различают три метода сжигания газов:

1). Газ и необходимый для горения воздух встречаются друг с другом вне горелочного устройства в топочном пространстве и перемешиваются в процессе горения. Этот метод сжигания называют факельным с полным внешним перемешиванием.

2). Газ и некоторая часть воздуха, идущего на горение, предварительно перемешивается друг с другом до вылета в топочное пространство, а остальной воздух присоединяется к смеси в топочном пространстве в процессе горения. Этот метод сжигания называют факельным с частичным предварительным перемешиванием.

3). Газ и весь воздух, идущий на горение, предварительно перемешивается друг с другом до вылета в топочное пространство. Этот метод сжигания следовало бы назвать факельным с полным предварительным перемешиванием, но по традиции его называют беспламенным или бесфакельным.

При сжигании газов в промышленных печах особое внимание уделяют длине факела. Длина факела должна быть такой, чтобы горение топлива оканчивалось в пределах топочного пространства.

Наибольшее распространение получил факельный метод сжигания с полным внешним перемешиванием (I метод), который дает наибольшую длину факела.

Рекомендуемые файлы

В промышленных условиях организованный факел, как правило, создается за счет кинетической энергии газовой струи. Свойства факела во многом зависят от режима движения газа в горелочном устройстве. Различают два режима движения газа ¾ ламинарный и турбулентный.

Характер движения жидкостей и газов определяют по величине критерия (число) Рейнольдса:

где `w— средняя скорость движения потока, м/с;

d0— диаметр трубопровода, м;

В результате опытов установлено, что, как правило, при Re 3000 ¾ турбулентное.

Переход от ламинарного к турбулентному движению в зависимости от состояния стенок трубопровода происходит при Re = 2000¸3000. Причем более шероховатым трубам отвечают меньшие значения критических чисел Рейнольдса, и наоборот. Хорошо развитая турбулентность наблюдается при Re³8000¸10000. В зависимости от начального числа Рейнольдса горящие газовые струи могут быть ламинарными или турбулентными.

При ламинарном факеле контакт горючего с кислородом происходит на поверхности струи газа, а внутренние слои газового потока не соприкасаются с кислородом.

При турбулентном факеле струя газа захватывает окружающую среду, перемешивается с ней и проталкивает ее вперед. Поэтому турбулентная струя газа после вылета из сопла расширяется и принимает конусообразную форму. По своей структуре турбулентная струя представляет собой совокупность хаотично перемещающихся макрочастиц вещества, объединенных в единое целое силами вязкости и общим направленным движением.

При поджигании турбулентной струи процесс горения начинается на поверхности струи. Образующиеся здесь продукты сгорания вовлекают в свое движение макрочастицы воздуха и вместе с ними постепенно проникают в глубь струи. Вследствие хаотичности турбулентной струи очаги горения в каждом элементарном объеме факела возникают дискретно. При зрительном восприятии большого числа близко расположенных и дискретно появляющихся очагов горения в объеме факела они сливаются воедино и турбулентный факел нам представляется в виде сплошной струи горящего газа.

При еще большем увеличении скорости истечения длина факела начинает уменьшаться и граница раздела частей пламени перемещается от вершины к соплу. При некотором значении скорости w’ факел становится полностью турбулентным и дальнейшее увеличение скорости истечения вызывает вновь увеличение длины факела, но уже в значительно более медленном темпе, чем при ламинарном режиме. Таким образом, кривую, характеризующую изменение длины факела в зависимости от скорости истечения газа, можно разделить на три области: ламинарную, переходную и турбулентную.

Исследования показывают, что значения чисел Re, при которых начинается переход от ламинарного факела к турбулентному, зависят от природы горючего газа и диаметра сопла. При увеличении диаметра сопла переход от ламинарного к турбулентному факелу начинается при меньших значениях чисел Re.

Длина ламинарного газового факела

Идеальная картина поверхностного горения газа получается при направлении ламинарной струи газа вертикально вверх, так как при другом направлении ламинарной струи из-за действия подъемной силы факел получается искривленным. Под высотой или иначе длиной ламинарного факела понимают расстояние от сопла до точки, где оканчивается процесс горения.

При сжигании однородных стехиометрических смесей в ламинарном факеле общая скорость процесса горения определяется ходом процесса перемешивания продуктов сгорания со свежей горючей смесью при проникновении некоторой части продуктов сгорания из фронта пламени навстречу течению горючей смеси. Этот процесс сопровождается передачей тепла теплопроводностью к новым порциям смеси и зажиганием их.

При сжигании заранее подготовленной стехиометрической смеси горючего газа с воздухом в ламинарной струе фронт пламени локализуется в очень тонком поверхностном слое, в результате чего горящая струя приобретает форму конуса, остроконечная вершина которого находится в том месте, где оканчивается процесс горения. Длина факела по данным В. А. Михельсона, равна

При `wпл > `w квадрат безразмерной длины факела (Lфак/d0) 2 равен отрицательной величине. Практически это означает, что процесс горения проникает внутрь самого сопла. Поэтому длина факела по уравнению В. А. Михельсона получается мнимой величиной.

При ламинарно-диффузионном факеле топливо и воздух подают раздельно. Топливо и кислород, чтобы перемешаться и вступить в реакцию должны диффундировать навстречу друг к другу через слой продуктов сгорания.

Далее принимали, что скорость химических реакций горения на много больше скорости диффузии. Это означает, что горение локализовано в тонком слое между топливом и окислителем, а скорость распространения пламени определяется в первую очередь скоростями диффузии молекул топлива и окислителя через слой продуктов сгорания в зону горения.

Ниже приведена формула для расчета длины ламинарно-диффузионного факела, в основу которой положены предпосылки Бурке и Шумана

Lф =

u и Dv — коэффициенты кинематической вязкости и диффузии, м 2 /с;

Для конкретных расчетов более удобно, задаваясь длиной факела определять секундный расход газа.

Из рассмотренного уравнения можно сделать следующие выводы:

1. Длина ламинарно-диффузионного факела в сильной мере зависит от расхода газа через сопло.

Уравнение для расчета длины турбулентного газового факела

В настоящее время имеется множество формул для расчета длины турбулентного факела. Это объясняется тем фактом, что длина турбулентного факела является функцией большого числа параметров, охват которых одним математическим выражением представляет серьезные трудности.

Путь, на протяжении которого струя захватывает для горения стехиометрическое количество воздуха, называется длиной пути захвата. Часть кислорода этого воздуха успевает прореагировать с газом, другая часть находится в стадии реакции, а третья еще не перемешалась с горючим. Свободный кислород преимущественно находится в периферийных слоях, а газ главным образом сосредоточен в центральном ядре факела. Для завершения процесса горения требуется определенный дополнительный путь, который называется длиной пути перемешивания. Таким образом, общая длина турбулентного факела определяется как

Длину турбулентного факела рассматривают как путь от среза газового сопла до точки или плоскости, в которой оканчивается процесс горения по условиям перемешивания. Предполагают, что химические реакции горения протекают постольку, поскольку совершается процесс смешения горючего с кислородом и горючие и кислород немедленно полностью реагируют друг с другом, так что в конце пути перемешивания в факеле оканчивается процесс горения.

Уравнение для расчета длины турбулентного факела имеет следующий вид:

Ещё посмотрите лекцию «18 Определение индексов» по этой теме.