продольные волны распространяются в каких средах распространяются

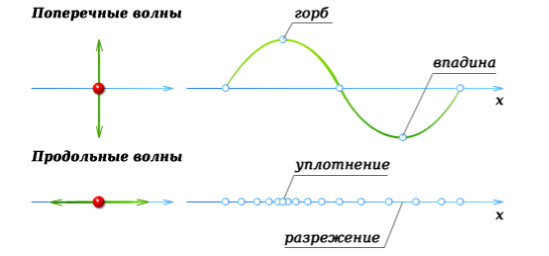

Какие волны называются поперечными, а какие продольными

Что такое продольные и поперечные волны в физике

Волна — изменение характеристик физического поля или среды, способное удаляться от места возникновения или колебаться внутри ограниченной области пространства.

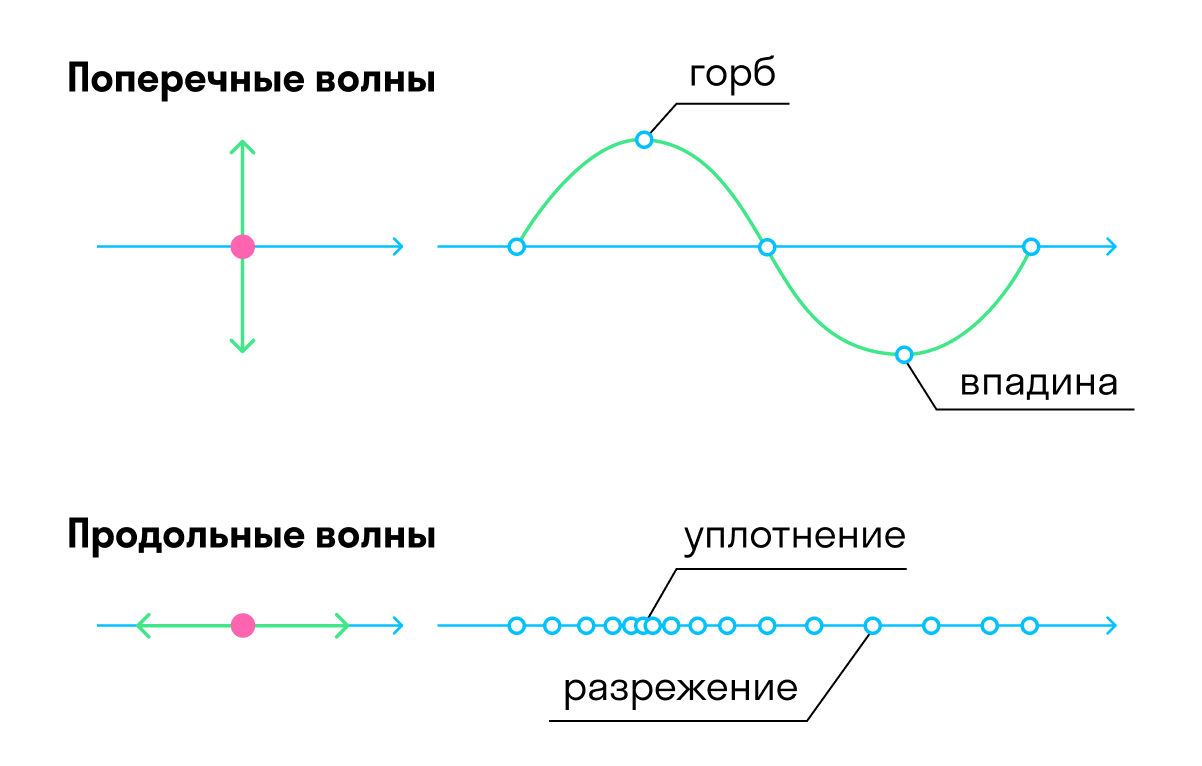

Продольные волны — волны, при которых частицы вещества колеблются вдоль направления распространения.

Поперечные волны — волны, при которых частицы вещества колеблются перпендикулярно направлению распространения.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

В какой среде возможно распространение

И продольные, и поперечные волны относятся к упругим — возникающим только в упругой среде, обладающей свойством после деформации возвращаться к прежней форме.

Продольные волны возникают при сопротивлении среды изменению ее объема, их причина — деформация сжатия/растяжения (в твердой среде) или уплотнения/разрежения (в газах и жидкостях).

Чтобы узнать длину волны, нужно измерить расстояние между ближайшими точками сжатия или растяжения.

Продольные волны могут распространяться в любой среде: твердой, жидкой, газообразной. Во время этого процесса непрерывно изменяется давление в каждой точке среды.

В твердых телах продольные волны распространяются быстрее, чем поперечные. Для сравнения: продольная волна движется в стали со скоростью около 5900 м/с, поперечная — примерно 3250 м/с.

Поперечные волны возникают при сдвиге слоев среды относительно друг друга. Жидкости и газы не сопротивляются изменению формы, поэтому поперечные волны возможны только в твердых средах. Длина поперечной волны — расстояние между двумя ближайшими ее впадинами или горбами.

В каких направлениях совершаются колебания

Из-за преломления или отражения продольные волны на границе раздела двух сред могут превращаться в поперечные, и наоборот.

Как характеризуется поперечная волна или волна сдвига

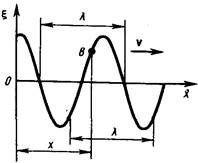

Чтобы однозначно характеризовать движение волны, необходимо составить ее уравнение. Для упругих волн уравнением служит функция координат и времени смещения частиц среды от их положений равновесия.

Общее уравнение гармонической плоской волны, распространяющейся вдоль положительного направления оси х в среде, которая не поглощает энергию:

В этом выражении A — амплитуда волны, \(\omega\) — циклическая частота, \(\varphi_0 \) — начальная фаза волны, определяемая началом отсчета х и t.

Скорость поперечной волны зависит от погонной массы \(\mu\) (массы единицы длины) и силы натяжения Т. Она рассчитывается по формуле \(\nu\;=\;\sqrt<\frac Т\mu>.\)

При распространении поперечной волны распределение возмущений среды происходит с нарушением симметрии.

Поляризация — характеристика поперечных волн, описывающая поведение вектора колеблющейся величины в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны.

Поляризация влияет на скорость распространения волны, часто используется для создания оптических эффектов, например, 3D-изображения.

Поляризация бывает круговой, эллиптической и линейной — в зависимости от формы кривой, вычерчиваемой концом вектора амплитуды. Круговая или эллиптическая поляризация может быть правой или левой, что определяется направлением вращения вектора.

Примеры продольных и поперечных волн

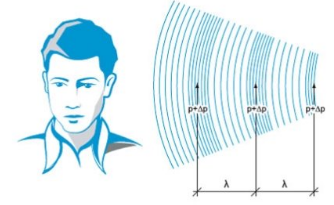

Все акустические волны — продольные. Звуки, слышимые человеком, находятся в диапазоне 17–20000 Гц. Ниже этого диапазона расположены инфразвуковые волны, выше — ультразвуковые. Также к продольным волнам относятся сейсмические Р-волны, возникающие во время землетрясений.

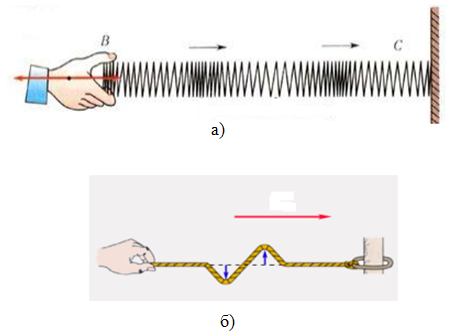

Увидеть колебания продольной волны без специальных приборов можно на примере пружины, подвешенной горизонтально. Если ударить по одному ее концу, несколько витков пружины сблизятся, затем разойдутся. Это колебание будет постепенно переходить от витка к витку по всей длине пружины.

Поперечные волны возникают в натянутых струнах или нитях. В случае электромагнитных волн поперечные колебания совершают векторы электрического и магнитного полей. Механического колебания не происходит, но электромагнитные волны, например, световые, тоже принято относить к поперечным.

Продольные и поперечные волны

Продольные волны

Причиной возникновения продольной волны является деформация сжатия/растяжения, т.е. сопротивление среды изменению ее объема. В жидкостях или газах такая деформация сопровождается разрежением или уплотнением частиц среды. Продольные волны могут распространяться в любых средах – твердых, жидких и газообразных.

Примерами продольных волн являются волны в упругом стержне или звуковые волны в газах.

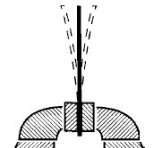

Поперечные волны

Причиной поперечной волны является деформация сдвига одного слоя среды относительно другого. При распространении поперечной волны в среде образуются гребни и впадины. Жидкости и газы, в отличие от твердых тел, не обладают упругостью по отношению к сдвигу слоев, т.е. не оказывают сопротивления изменению формы. Поэтому поперечные волны могут распространяться только в твердых телах.

Примерами поперечных волн могут служить волны, бегущие по натянутой веревке или по струне.

Волны на поверхности жидкости не являются ни продольными, ни поперечными. Если бросить на поверхность воды поплавок, то можно увидеть, что он движется, покачиваясь на волнах, по круговой траектории. Таким образом, волна на поверхности жидкости имеет как поперечную, так и продольную компоненты. На поверхности жидкости также могут возникать волны особого типа – так называемые поверхностные волны. Они возникают в результате действия силы тяжести и силы поверхностного натяжения.

Рис.1. Продольные (а) и поперечные (б) механические волны

Примеры решения задач

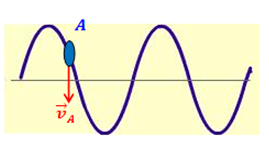

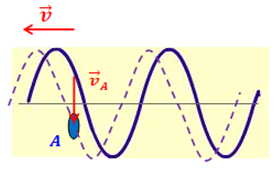

| Задание | Определить направление распространения поперечной волны, если поплавок  в некоторый момент времени в некоторый момент времени  имеет направление скорости, указанное на рисунке. имеет направление скорости, указанное на рисунке. |

Начертим поверхность волны вблизи поплавка через некоторый промежуток времени

Длина волны

Волна: продольная и поперечная

Начнем с того, что волна — это распространение колебания в пространстве.

Волны бывают механическими и электромагнитными.

Механические волны — это те волны, колебания которых можно почувствовать физически, потому что они распространяются в упругой среде.

Представьте, что вы стоите на железнодорожных путях. Нет, вы не Анна Каренина, вы — экспериментатор.

Если к вам приближается поезд, вы рано или поздно его услышите. Вернее, услышите, как только звуковая волна со скоростью 𝑣 = 330 м/с достигнет ваших ушей.

Если приложить ухо к рельсу, то это произойдет значительно быстрее, потому что скорость звука в твердом теле больше, чем в воздухе. Кстати, под водой скорость звука больше, чем в воздухе, но меньше, чем в твердых телах.

Если вы когда-нибудь трогали музыкальную колонку, то знаете, что звук чувствуется и на ощупь.

Электромагнитные волны — это те волны, которые мы потрогать не можем.

Для них работают все те же самые законы, просто их скорость значительно больше и равна скорости света 𝑣 = 3*10^8 м/с. И источники у них разные.

Волны также принято делить на продольные и поперечные:

Продольные — это те волны, у которых колебание происходит вдоль направления распространения волны.

Поперечные — волны, у которых колебание происходит поперек направления распространения волны.

Длина волны: определение и расчет

Конечно, у любой волны есть характеристики. Одна из таких характеристик — это длина волны.

Длиной волны называется расстояние между двумя точками этой волны, колеблющихся в одной фазе. Если проще, то это расстояние между двумя «гребнями».

Еще длиной волны можно назвать расстояние, пройденное волной, за один период колебания.

Период — это время, за которое происходит одно колебание. То есть, если дано время распространения волны и количество колебаний, можно рассчитать период.

Формула периода колебания волны

T = t/N

N — количество колебаний [-]

Связь со скоростью

Чтобы вывести формулу скорости через длину волны, нужно вспомнить формулу скорости из кинематики — это раздел физики, в котором изучается движение тел без учета внешнего воздействия).

Формула скорости

𝑣 = S/t

Переходя к волнам, можно провести следующие аналогии:

А для скорости даже аналогия не нужна — скорость и Африке скорость.

Формула скорости волны

𝑣 = λ/T

Задачка

Лодка совершает колебания на волнах. За 40 с она совершила 10 колебаний. Какова скорость распространения волны, если расстояние между соседними гребнями волны равно 1 м?

Решение:

Резонанс

Если громко говорить в одном помещении с гитарой — можно услышать, как на ней начал играть призрак. На самом деле частота струны совпала с частотой голоса и возник резонанс.

На графике ниже можно увидеть, что на некоторой частоте резко увеличивается амплитуда. Эта частота называется частотой резонанса.

Частота — это величина, обратная периоду. Она показывает, за какое время происходит одно колебание.

Формула частоты

ν = N/t

N — количество колебаний [-]

В мире существует очень много историй про то, как солдаты шли в ногу по мосту, он впал в резонанс и все провалились. А вот еще одна история про гидрологов — как говорится, из первых уст🙂

Команда гидрологов — специалистов по внутренним водам — работала на Алтае и изучала местную реку. Через реку был протянут веревочный мост, а по центру моста стояла лебедка, которая помогает поднять пробу воды из речки, не спускаясь до нее.

В один из дней экспедиции начался сильный, почти штормовой, ветер. Исследователи работали на мосту, а когда поняли, что находиться на веревочной конструкции в такой сильный ветер небезопасно, начали с него уходить. Как только последний человек из команды сделал шаг с моста на землю, мост вместе с лебедкой разнесло в щепки. Это произошло из-за того, что частота ветра совпала с собственной частотой раскачивающегося моста. Хорошо, что история закончилась именно так.

Бесплатный марафон: как самому создавать игры, а не только играть в них (◕ᴗ◕)

Записаться на марафон

Бесплатный марафон: как самому создавать игры, а не только играть в них (◕ᴗ◕)

Продольные волны распространяются в каких средах распространяются

Пусть колеблющееся тело находится в среде, все частицы которой связаны между собой. Соприкасающиеся с ним частицы среды придут в колебательное движение, в результате чего в прилегающих к этому телу участках среды возникают периодические деформации (например, сжатие и растяжение). При деформациях в среде появляются упругие силы, которые стремятся вернуть частицы среды в первоначальное состояние равновесия.

Таким образом, периодические деформации, которые появились в каком-нибудь месте упругой среды, будут распространяться с некоторой скоростью, зависящей от свойств среды. При этом частицы среды не вовлекаются волной в поступательное движение, а совершают колебательные движения около своих положений равновесия, от одних участков среды к другим передается только упругая деформация.

Процесс распространения колебательного движения в среде называется волновым процессом или просто волной. Иногда эту волну называют упругой, потому что она обусловлена упругими свойствами среды.

В зависимости от направления колебаний частиц по отношению к направлению распространения волны, различают продольные и поперечные волны. Интерактивная демонстрация поперечной и продольной волны

Продольная волна – это волна, в которой частицы среды колеблются вдоль направления распространения волны.

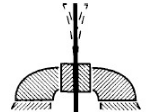

Продольную волну можно наблюдать на длинной мягкой пружине большого диаметра. Ударив по одному из концов пружины, можно заметить, как по пружине будут распространяться последовательные сгущения и разрежения ее витков, бегущие друг за другом. На рисунке точками показано положение витков пружины в состоянии покоя, а затем положения витков пружины через последовательные промежутки времени, равные четверти периода.

Рассмотрим подробнее процесс образования поперечных волн. Возьмем в качестве модели реального шнура цепочку шариков (материальных точек), связанных друг с другом упругими силами. На рисунке изображен процесс распространения поперечной волны и показаны положения шариков через последовательные промежутки времени, равные четверти периода.

В начальный момент времени (t0 = 0) все точки находятся в состоянии равновесия. Затем вызываем возмущение, отклонив точку 1 от положения равновесия на величину А и 1-я точка начинает колебаться, 2-я точка, упруго связанная с 1-й, приходит в колебательное движение несколько позже, 3-я — еще позже и т.д. Через четверть периода колебания ( t 2 = T 4 ) распространятся до 4-й точки, 1-я точка успеет отклониться от своего положения равновесия на максимальное расстояние, равное амплитуде колебаний А. Через половину периода 1-я точка, двигаясь вниз, возвратится в положение равновесия, 4-я отклонилась от положения равновесия на расстояние, равное амплитуде колебаний А, волна распространилась до 7-й точки и т.д.

Демонстрация распространения поперечной волны

Вид волны зависит от вида деформации среды. Продольные волны обусловлены деформацией сжатия — растяжения, поперечные волны — деформацией сдвига. Поэтому в газах и жидкостях, в которых упругие силы возникают только при сжатии, распространение поперечных волн невозможно. В твердых телах упругие силы возникают и при сжатии (растяжении) и при сдвиге, поэтому в них возможно распространение как продольных, так и поперечных волн.

Как показывают рисунки, и в поперечной и в продольной волнах каждая точка среды колеблется около своего положения равновесия и смещается от него не более чем на амплитуду, а состояние деформации среды передается от одной точки среды к другой. Важное отличие упругих волн в среде от любого другого упорядоченного движения ее частиц заключается в том, что распространение волн не связано с переносом вещества среды.

Следовательно, при распространении волн происходит перенос энергии упругой деформации и импульса без переноса вещества. Энергия волны в упругой среде состоит из кинетической энергии совершающих колебания частиц и из потенциальной энергии упругой деформации среды.

Механические волны в сплошных средах. Звук.

теория по физике 🧲 колебания и волны

В опытах с резиновым шнуром и шариками, соединенными пружиной, мы наблюдали волны, которые распространялись только в одну сторону. В сплошных средах волны распространяются по всем направлениям. Сплошной средой можно считать любую жидкость, газ или твердой тело, которые сплошь заполняют некоторую область пространства.

В сплошной среде волны всегда являются затухающими. Это связано с тем, что при колебательном движении между частицами возникают силы трения. Поэтому полная механическая энергия колеблющихся частиц уменьшается. Вспомним, что полная механическая энергия колеблющегося тела равна:

где x m a x — амплитуда колебаний, а k — коэффициент упругости.

Поскольку часть энергии уходит на преодолении сил трения, со временем она уменьшается. Следовательно, уменьшается и амплитуда колебаний частиц. Исключение составляют плоские волны, амплитуда колебаний которых остается постоянной (или почти постоянной).

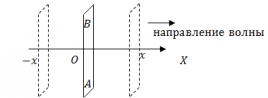

Плоские волны

Плоская волна — волна, образованная бесконечно большой плоской пластиной, колеблющейся перпендикулярно к ее нормали в сплошной среде.

Все частицы, лежащие в одной плоскости, параллельной пластине, колеблются в одной фазе. Поверхности равной фазы называются волновыми поверхностями. А линию, перпендикулярную такой поверхности, называют лучом. Под направлением распространения волн понимают направление лучей.

Волновые поверхности плоской волны представляют собой плоскости, параллельные колеблющейся пластине.

При распространении плоской волны размеры волновых поверхностей по мере удаления от пластины не меняются (или почти не меняются). Поэтому энергия волны не рассеивается в пространстве, и амплитуда колебаний уменьшается только за счет действия сил трения.

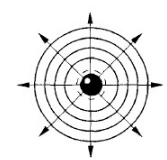

Сферические волны

Другой пример волны в среде — сферическая волна. Сферическая волна возникает, если в среду поместить пульсирующую сферу. В этом случае волновые поверхности представляют собой сферы. Лучи же направляются вдоль продолжений радиусов пульсирующей сферы (см. рисунок).

Амплитуда колебаний частиц в случае сферической волны обязательно убывает по мере удаления от источника. Энергия, излучаемая источником, в этом случае равномерно распределяется по поверхности сферы, радиус которой непрерывно увеличивается по мере распространения волны.

Площадь поверхности сферы пропорциональна квадрату радиуса:

Следовательно, энергия, переносимая волной, убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от источника:

Амплитуда же колебаний, квадрат которой пропорционален энергии, убывает обратно пропорционально первой степени расстояния от источника:

Пример №1. Найти расстояние между точками пространства 1 и 2, если известно, что в точке 1 энергия волны равна 10 Дж, а в точке 2— 6 Дж. Считать, что в среде нет трения.

Поскольку энергия волны убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от источника, примем, что разность энергий волны в точках 1 и 2 обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними:

Поперечные и продольные волны в средах

Как вы знаете, волны могут быть поперечными и продольными. В поперечной волне смещения отдельных участков среды происходят в направлении, перпендикулярном распространению волны. При этом происходит упругая деформация, называемая деформацией сдвига. Отдельные слои вещества сдвигаются друг относительно друга. Объем тела не изменяется. При деформации сдвига в твердом теле возникают силы упругости, стремящиеся вернуть тело в исходное состояние. Именно эти силы и вызывают колебания среды.

Сдвиг слоев друг относительно друга в газах и жидкостях не приводит к появлению сил упругости. Поэтому в газах и жидкостях не могут существовать поперечные волны. Поперечные волны возникают только в твердых телах.

Исключение составляют поверхности жидкостей, в которых могут возникать поперечные волны за счет сил поверхностного натяжения. Но внутри жидкостей могут распространяться только продольные волны.

В продольной волне происходит деформация сжатия и растяжения. Силы упругости, связанные с этой деформацией, возникают как в твердых телах, так и в жидкостях и газах. Эти силы вызывают колебания отдельных участков среды, поэтому продольные волны могут распространяться во всех средах.

В твердых средах скорость продольных волн больше скорости поперечных волн. Зная скорости продольных и поперечных волн в земной коре, а также время запаздывания поперечной волны, можно определить расстояние до очага землетрясения.

Звуковые волны

Волны на поверхности воды или волны вдоль резинового шнура можно непосредственно видеть. В прозрачной среде — воздухе или жидкости — волны невидимы. Но при определенных условиях их можно слышать.

Зажмем в тиски металлическую линейку и отклоним ее верхнюю часть в сторону, затем отпустим. Линейка начнет совершать колебательные движения. Мы их увидим, но не услышим.

Теперь проделаем тот же самый опыт, но укоротим линейку. Теперь мы сможем не только видеть, но и слышать колебания.

Почему одни колебания можно услышать, а другие нет? Все дело в частоте колебаний. В опытах линейка совершала колебания разных частот. Известно, что период колебаний зависит от длины колеблющегося тела. Он пропорционален корню из этой длины:

Следовательно, когда длина линейки меньше, период колебаний тоже меньше. Также известно, что период представляет собой величину, обратную частоте:

Следовательно, если период колебаний меньше, то частоты выше. Ухо человека воспринимает колебания сплошных сред как звук, если их частота находится в диапазоне от 16 до 20 000 Гц.

Колебания частотой до 16 Гц называют инфразвуком, а колебания частотой более 20 000 Гц — ультразвуком. Ультразвук могут слышать многие животные. К примеру, кошки воспринимают звуки частотой от 45 до 64 000 Гц.

Чтобы дать ответ на вопрос, нужно найти частоту колебаний дерева:

Теперь сравним полученное значение с частотами, которые может слышать человек. Минимальная частота, воспринимаемая человеческим ухом, составляет 16 Гц. 1/2 меньше 16. Следовательно, звук колебаний ствола дерева человек не услышит.

Как возбуждаются звуковые волны

Как же получается, что мы можем слышать звук колеблющегося конца линейки? Дело в том, что когда линейка отклоняется, она толкает воздух впереди себя, создавая уплотнение. С обратной же стороны образуется разрешение. То есть, колеблющаяся линейка порождает продольную волну.

Так как воздух — сплошная среда, то волна распространяется во все стороны. Она состоит из чередующихся зон повышенной и пониженной плотности (см. рисунок ниже). Плотные участки воздуха давят на

Звук может распространяться в любой среде: жидкой, газообразной и твердой. Причем чем плотнее среда, тем быстрее распространяется звук. Так, быстрее всего звуковая волна распространяется в твердых телах, чуть медленнее — в жидкостях. Медленнее всего она распространяется в воздухе. В вакууме звук услышать нельзя. Звук представляет собой продольную волну в сплошной вещественной среде. В вакууме вещества нет (или почти нет).

Распространяясь, амплитуда звуковых волн уменьшается. Часть энергии волн также теряется при переходе из газообразной среды в твердую среду. Поэтому для защиты помещений от посторонних звуков люди применяют войлок, пробку, ворсистые ковры и другие пористые материалы.

Скорость звука

Чтобы вычислить скорость звука, нужно знать расстояние от источника звука до слушателя, а также разницу времени между тем, как звук был издан, и тем, как он был услышан. В таком случае скорость можно будет вычислить по формуле:

Так как звук — это волна, то скорость звука является скорость распространения волны, которая равна отношению длины волны к периоду колебаний:

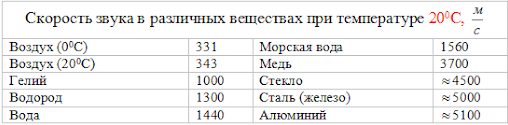

Приведем в таблице приблизительные скорости звука в различных средах.

Пример №3. Определите скорость звука в воде, если колебания с периодом T = 0,005 с, порождают звуковую волну длиной λ = 7,175 м.

Эхо — отраженная от препятствия звуковая волна.

Звуковые волны, распространяющихся в неплотных средах (например, в воздухе), имеют способность отражаться от более плотных сред (твердых тел) в направлении к источнику звука. Эхо можно услышать в горах, в лесу, в большом пустом помещении, но его нельзя услышать в маленькой комнате. С чес же это связано?

Человеческое ухо воспринимает одинаковые звуки как два отдельных звука только в случае, если временной между ними составляет не менее 0,06 с. Если отраженная звуковая волна достигла уха раньше, чем за это время, мозг объединит эти звуки в один. Чем меньше расстояние от источника звука до препятствия, тем быстрее приходит эхо.

Пример №4. Это, вызванное ружейным выстрелом, дошло до стрелка через 4 с после выстрела. На каком расстоянии от наблюдателя находится преграда, от которой произошло отражение звука? Считать, что скорость звука в воздухе равна 330 м/с.

Звуковая волна прошла двойное расстояние от стрелка до препятствия: сначала от наблюдателя к этому препятствию, затем от препятствия к этому наблюдателю. Следовательно, найти его можно по следующей формуле:

Какова глубина вертикальной шахты, если звук выстрела, произведённого у входа в шахту на поверхности земли, вернулся к стрелку, отразившись от дна шахты, через 0,5с после выстрела? Скорость звука в воздухе считать равной 340 м/с.