стингер или игла что лучше

Наследница «Иглы»: почему российскую «Вербу» считают лучшим ПЗРК в мире

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Андрей Станавов. Полутораметровая труба цвета хаки, компактный прицельный механизм и ремень через плечо. Это, на первый взгляд, несложное устройство за спиной пехотинца таит в себе смертельную угрозу для пилотов самолетов и вертолетов, действующих на высотах ниже 4,5 тысячи метров.

Карманная ПВО

Первые ПЗРК появились в 1960-х и сразу стали врагом номер один для пилотов, приспособившихся укрываться от дальнобойных зенитных ракет на малых высотах. Заметить замаскированного в складках местности «человека с трубой» из кабины самолета или вертолета практически невозможно, при этом, в отличие от пулеметов и пушек, единственное удачное попадание небольшой ракеты может одним махом «приземлить» даже крупный летательный аппарат. В случае с ПЗРК не нужно тратить драгоценное время на развертывание, заряжание и установку. Навел, выстрелил, забыл.

Так родился первый советский ПЗРК 9К32 «Стрела-2», устроивший настоящую революцию в развитии средств ПВО. Комплекс, принятый на вооружение в 1967-м, включал в себя пусковую трубу, ракету с планером «утка» и двигательной установкой, наземный блок питания, переносной пассивный радиопеленгатор и наземный радиозапросчик, а также средства техобслуживания.

Шок, ужас и полное непонимание происходящего — именно так можно охарактеризовать эмоции израильских пилотов, которым «посчастливилось» первыми попасть под град русских «Стрел» во время Арабо-израильского конфликта. В первой же воздушной атаке было сбито 30 процентов самолетов, после чего ВВС Израиля решили приостановить налеты на несколько дней.

От «Стрелы» до «Вербы»

Затем была усовершенствованная и более помехозащищенная «Стрела-3», потом 9К38 «Игла», которую тоже несколько раз модернизировали, и вот теперь ей на смену пришла «Верба». Точный, чувствительный и устойчивый к помехам комплекс четко разделяет самолеты на «свои» и «чужие» и бьет без промаха, не реагируя на тепловые ловушки и другие помехи. С помощью «Вербы» пехотинец может в одиночку «снять» с неба самые разные летательные аппараты, начиная с ударных вертолетов и самолетов и заканчивая крылатыми ракетами. Диапазон дистанций и высот уже не тот, что был у первых «Стрел», а соизмерим с показателями более серьезных систем войсковой ПВО.

Автоматизированная система управления учитывает скорость и направление полета самолетов или крылатых ракет и распределяет их между зенитчиками, местоположение каждого из которых на местности определяется по ГЛОНАСС. Бойцы обладают точными векторами для стрельбы. Интересно, что «Верба» через тактический комплекс «Барнаул-Т» интегрируется в общую систему ПВО и может получать информацию о воздушных целях, которые «ведут» большие радары.

Разборчивая невеста

Высокой чувствительностью и «избирательностью» к типам целей ракета «Вербы» обязана фирменной трехспектральной головке самонаведения, «зрение» которой работает в ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасных диапазонах. Ракета еще на подлете способна отличить самолет или вертолет от выпущенной им тепловой «ловушки» и сделать правильный выбор.

Как и многие другие аналогичные ЗРК, «Верба» может не только работать «с плеча», но и устанавливается на корабли и ударные вертолеты в качестве вспомогательного противовоздушного средства. Важное новшество — комплекс гораздо проще в обслуживании, чем «Игла». Ее уже не надо «морозить» — новая конструкция головки самонаведения не требует охлаждать ее азотом. Изготовка к стрельбе занимает считаные секунды с момента обнаружения цели.

«Игла» против «Стингера» и «Мистраля»

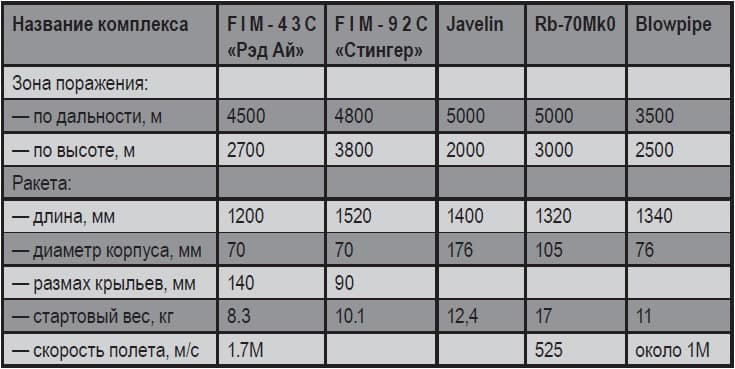

Сравнительные характеристики переносных зенитных ракетных комплексов мира

11 марта 1981 года на вооружение был принят переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла-1». Он пришел на смену ПЗРК «Стрела», позволив с большей точностью поражать самолеты противника во всех ракурсах их движения. У американцев аналог появился в том же году. Значительных успехов в этой области добились французские и британские конструкторы.

Идея поражать воздушные цели не зенитным огнем артиллерии, а ракетами появилась еще в 1917 году в Великобритании. Однако реализовать ее было невозможно в силу слабости технологий. В середине 30-х годов проблемой заинтересовался С.П.Королев. Но и у него дело не пошло дальше лабораторных испытаний ракет, наводящихся по лучу прожектора.

Первый зенитно-ракетный комплекс — С-25 — сделали в Советском Союзе в 1955 году. В США аналог появился три года спустя. Но то были сложные, перевозимые на тягачах ракетные установки, развертывание которых и перемещение требовало значительного времени. В полевых условиях на сильно пересеченной местности их использование было невозможно.

Необходимость в ПЗРК возникла в связи с возрастанием в военных действиях роли штурмовой авиации. Также одной из важнейших целей создания ПЗРК была поставка их в нерегулярные армии для партизанских группировок. И СССР, и США были заинтересованы в этом, поскольку оказывали помощь во всех частях света неправительственным группировкам. Советский Союз поддерживал так называемые освободительные движения социалистической ориентации, США — повстанцев, которые боролись с правительственными войсками стран, где социалистическая идея уже начинала укореняться.

Первыми ПЗРК сделали в 1966 году англичане. Однако они выбрали малоэффективный способ наведения ракет Blowpipe — радиокомандный. И хоть этот комплекс и выпускали до 1993 года, но у партизан он популярностью не пользовался.

Первый достаточно эффективный ПЗРК «Стрела» появился в СССР в 1967 году. В его ракете была использована тепловая головка самонаведения. «Стрела» прекрасно проявила себя во время Вьетнамской войны — с ее помощью партизаны сбили более 200 американских вертолетов и самолетов, в том числе и сверхзвуковых. В 1968 году и у американцев появился аналогичный комплекс — Redeye. Он основывался на тех же самых принципах и имел схожие параметры. Однако вооружение им афганских моджахедов не дало ощутимых результатов, поскольку в афганском небе летали уже советские самолеты нового поколения. И лишь появление «Стингеров» стало чувствительным для советской авиации.

У первых ПЗРК существовали определенные проблемы, в частности, относительно целеуказания, которые удалось решить в комплексах следующего поколения.

«Стрелу» сменяет «Игла»

ПЗРК «Игла», разработанный в коломенском КБ Машиностроении (главный конструктор С.П.Непобедимый) и принятый на вооружение 11 марта 1981 года, эксплуатируется и по нынешний день в трех модификациях. Используется в армиях 35 стран, среди которых не только наши бывшие попутчики на социалистическом пути, но и, например, Южная Корея, Бразилия, Пакистан.

Главные отличия «Иглы» от «Стрелы» заключаются в наличии запросчика «свой-чужой», более совершенном способе наведения и управления ракетой, большей мощности боевого заряда. Также в комплекс был введен электронный планшет, на котором по поступающей информации от средств ПВО дивизии высвечивалось до четырех целей, присутствующих в квадрате 25×25 км.

Дополнительная ударная мощь была получена за счет того, что в новой ракете в момент поражения цели происходил подрыв не только БЧ, но и неизрасходованного топлива маршевого двигателя.

Если первая модификация «Стрелы» могла поражать цели только на догонных курсах, то затем этот недостаток был устранен за счет охлаждения головки самонаведения жидким азотом. Это позволило повысить чувствительность приемника инфракрасного излучения и получить более контрастную видимость цели. За счет такого технического решения появилась возможность всеракурсного поражения цели, в том числе и летящих навстречу.

Использование ПЗРК во Вьетнаме позволило вытеснить низколетящие штурмовики на средние высоты, где с ними разбирались ЗРК-75 и зенитная артиллерия.

Однако к концу 70-х годов использование самолетами ложных тепловых целей — отстреливаемых пиропатронов, захватываемых датчиками ИК — существенно понизило эффективность «Стрелы». В «Игле» эта проблема была решена за счет комплекса технических мероприятий. К ним относятся повышение чувствительности головки самонаведения (ГСН) и применения в ней двуканальной системы. Также в ГСН введен логический блок выделения истинных целей на фоне помех.

«Игла» имеет и еще одно существенное достоинство. Ракеты предыдущего поколения точно наводились на самый мощный тепловой источник, то есть на сопло двигателя самолета. Однако эта часть летательного аппарата не слишком уязвима за счет использования в ней особо прочных материалов. В ЗУР «Иглы» прицеливание происходит со смещением — ракета поражает не сопло, а наименее защищенные участки самолета.

Благодаря новым качествам «Игла» способна поражать не только сверхзвуковые самолеты, но и крылатые ракеты.

С 1981 года ПЗРК периодически модернизируется. Сейчас в армию поступают новейшие комплексы «Игла-С», принятые на вооружение в 2002 году.

Американский, французский и британский комплексы

Первые «Стингеры» и «Иглы» имели примерно одинаковые параметры. То же самое можно сказать и о последних моделях. Однако существуют существенные отличия относительно и динамики полета, и ГСН, и механизма подрыва. В российских ракетах установлен «вихревой генератор» — индукционная система, срабатывающая при пролете вблизи металлического поражаемого объекта. Данная система более эффективна, чем инфракрасные, лазерные или радио-взрыватели на зарубежных ПЗРК.

«Игла» имеет двухрежимный маршевый двигатель, у «Стингера» — однорежимный, поэтому у российской ракеты больше и средняя скорость (хоть максимальная и ниже), и дальность полета. Но при этом ГСН «Стингера» работает не только в инфракрасном, но и в ультрафиолетовом диапазоне.

У появившегося в 1988 году французского ПЗРК «Мистраль» оригинальная ГСН. Ее просто взяли с авиационной ракеты «воздух-воздух» и загнали в «трубу». Это решение позволяет инфракрасной ГСН мозаичного типа захватывать истребители из передней полусферы на дальности в 6−7 км. Пусковая установка оснащена прибором ночного видения и радиоприцелом.

ТТХ ПЗРК «Игла-С», «Стингер», «Мистраль», «Старстрейк»

Дальность стрельбы: 6000 км — 4500 м — 6000 м — 7000 м

Высота поражаемых целей: 3500 м — 3500 м — 3000 м — 1000 м

Скорость целей (встречный курс/догонный курс): 400 м/с / 320 м/с — н/д — н/д — н/д

Максимальная скорость ракеты: 570 м/с — 700 м/с — 860 м/с — 1300 м/с

Масса ракеты: 11,7 кг — 10,1 кг — 17 кг — 14 кг

Масса БЧ: 2,5 кг — 2,3 кг — 3 кг — 0,9 кг

Длина ракеты: 1630 мм — 1500 мм — 1800 мм — 1390 мм

Диаметр ракеты: 72 мм — 70 мм — 90 мм — 130 мм

ГСН: ИК — ИК и УФ — ИК — лазерная

Снимок в открытие статьи: переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла» / Фото: Иван Руднев/ РИА Новости

Читайте новости «Свободной Прессы» в Google.News и Яндекс.Новостях, а так же подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзен, Telegram и MediaMetrics.

За фасадом могущества израильской военной машины кроются проблемы

В октябре 1993-го команда Ельцина уничтожала надежду на перезагрузку страны «по-советски»

Советские и западные ПЗРК в Афганистане. Сравнение в разрезе войны

Заканчивая рассказ, проведем некоторое сравнение ПЗРК. А так как практически единственным конфликтом, в котором применялись большинство вышеописанных комплексов, была афганская война 1979-89 гг., то стоит остановиться на эффективности ПЗРК именно в разрезе этой войны.

«Стингер-А», при меньшем калибре и большем удлинении БЧ, имел фугасность в 0,55 кг в тротиловом эквиваленте, однако фугасный эффект обеих ракет, за счет более удачной компоновки БЧ «Рэд Ай», был идентичен.

БЧ «Рэд Ай» имела определенные преимущества при пуске по вертолетам перед БЧ «Стингер-А», что, однако, абсолютно нивелировалось моральной устарелостью «Рэд Ай». Отстрел ЛТЦ снижал вероятность попадания на 80%, малая (500 м/с) скорость и плохая управляемость на траектории позволяла вертолету легко уходить парой энергичных маневров. Захват вертолета с ЭВУ мог быть осуществлен с дальности не более 1 км, исключительно из ЗПС, да и по вертолетам без ЭВУ пуски производились в основном либо в борт, либо из задней полусферы с 1-1,5 км. Но ограниченность ракурсов и дистанции атаки, подставляющая зенитчиков под НАР вертолета, как и малая точность вместе с «пристрастием» к ЛТЦ, не были основной бедой. Ненадежность как бесконтактного, так и контактного взрывателя приводила к тому, что ЗУР могла пролететь в считанных сантиметрах от корпуса, не разорвавшись. Очень часто советские летчики просто игнорировали пуск «Рэд Ай».

При попадании в вертолет поражающие объекты «Стингеров» решетили обшивку, в частности в проекции топливных баков, вызывая серьезную утечку, а иногда и пожар, иссекали лопасти несущего и хвостового винтов, могли перебить и тяги управления хвостовым винтом, пробить гидравлические шланги. Однако и попаданием одного FIM-92A сбить, например, Ми-24 было практически невозможно. Потому и практиковались парные пуски, пуски четырех ПЗРК (отчасти — в расчете на большую вероятность промаха по вертолету, оснащенному «Липой»), а также — целые противовертолетные засады с 6-10 комплексами «Стингер», запасными ТПК и парой комплексов «Стрела-2М», зачастую подкрепленные ЗПУ или даже легкими МЗА.

Появление более точной и помехозащищенной модификации «Стингер-POST» (FIM-92B), с массой БЧ в 2,3 кг, как и усовершенствованных FIM-92A, с повышенной с 0,93 до 1,5 кг мощностью БЧ, увеличило фугасный фактор в 1,6 раз для 2,3-кг БЧ и всего в 1,3 раза для усовершенствованной 1,5-кг БЧ FIM-92A.

ПЗРК «Стрела-2М» и «Стрела-2М2», доведенная в Китае и Иране почти до уровня «Стрела-3», совмещала неохлаждаемый (для «Стрела-2М2» — охлаждаемый) ИК сенсор с фотоконтрастным, имела меньшую защищенность от ЛТЦ, но зато вовсе не реагировала на импульсы «Липы».

БЧ «Стрелы-2М/2М2» обладала кумулятивной воронкой, стальным корпусом запланированного дробления (в отличие от алюминиевого корпуса БЧ «Стингера») и несла 200 10-граммовых шарообразных вольфрамовых поражающих элемента. ПЗРК «Стрела-2М» при попадании и близком разрыве была на порядок эффективнее против любых вертолетов и штурмовиков. В целом можно отметить, что «Стрелы-2М» нанесли нашим вертолетчикам в Афганистане больший урон, чем «Стингеры», если хотя бы вспомнить те факты, когда поврежденные «Стингерами» вертолеты добивались «Стрелой». Еще одним преимуществом «Стрелы» над «Стингером» при попадании в Ми-24 было то, что при «идеальном попадании» «Стингеры» били в хорошо защищенный двигатель. «Стрелы» же били в редуктор и в незащищенную броней корму, к тому же, пробивая бронирование редуктора, кумулятивная струя рассеивалась.

В заключение отметим, что, по оценкам военных экспертов, с помощью американских «Стингеров» и советских/российских «Стрел» и «Игл» в локальных вооруженных конфликтах уничтожалось до 80% всей фронтовой и армейской авиации. И эффективность комплексов с каждым годом растет…