троицк церкви и храмы

Троицкий район (Челябинская область)

Содержание

Кафедральный собор Троицы Живоначальной (Троицк) [ править ]

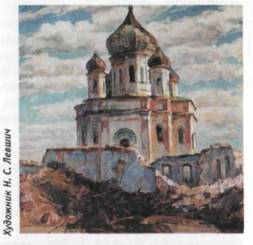

Кафедральный собор Троицы Живоначальной построен в 1762 году. Был закрыт и осквернен. Возвращен РПЦ в 1997 году, в 2014 стал кафедральным собором.

Уникальные росписи храма требуют реставрации.

Объект культурного наследия федерального значения.

Адрес: Челябинская область, г. Троицк, ул. Красногвардейская, д. 1.

Храм Димитрия Солунского (Троицк) [ править ]

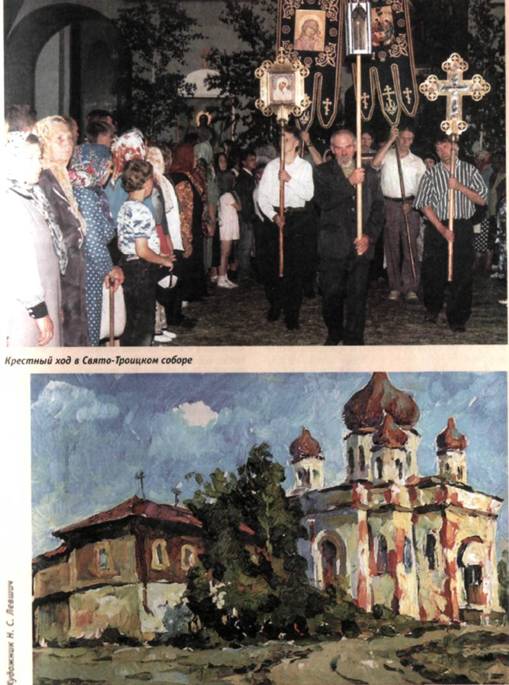

Приписная к Свято-Троицкому собору кладбищенская церковь построена на городском кладбище в 1873 году. Была закрыта властями с 1930 по 1947 год. С тех пор Дмитриевская церковь не закрывалась, и долгое время была единственным действующим храмом округи.

В храме хранится икона Божией Матери «Знамение», принадлежавшая блаженной Евдокии Чудиновской.

Адрес: Челябинская область, г. Троицк, Гагарина, 7а.

Храм Александра Невского (Троицк) [ править ]

Храм был закрыт в 1941–1943 годах, в 1944 передан общине верующих, позднее возвращены и колокола. Вновь закрыт в 1961 году.

Осенью 1991 года здание было возвращено верующим, после освящения первое богослужение состоялось 6 декабря.

Адрес: Челябинская область, г. Троицк, ул. Западная, 2.

Храм святой Екатерины (Троицк) [ править ]

Храм Великомученицы Екатерины при филиале Челябинского государственного университета обустроен по инициативе настоятеля Свято-Троицкого собора иерея А. Алешина, освящен 30 апреля 2003 года митрополитом Челябинским и Златоустовским Иовом.

Церковь и иконная лавка располагаются в старинном торговом здании.

Церковь приписана к Свято-Троицкому кафедральному собору.

Адрес: Челябинская область, г. Троицк, ул. Степана Разина, 9.

Храм Илии пророка (Троицк) [ править ]

Церковь построена и освящена в 1895 году на средства купца 2-й гильдии Е.Т. Кормильцева. Церковь была приписной к Свято-Троицкому собору. Церковь состояла при тюрьме, которая располагалась близ Малого Казарменного переулка (ныне ул. Денисова).

Предположительно, церковь закрыта в 1920 году после ликвидации тюрьмы. В марте 1998 года начались работы по восстановлению церкви. 26 декабря 1999 она была освящена правящим архиереем во имя пророка Илии.

Адрес: Челябинская область, г. Троицк, Майская площадь.

Храм Сергия Радонежского (Троицк) [ править ]

С лета 2014 года богослужения в поселке ГРЭС города Троицк совершались в вагончике, обустроенном под храм. Храма в крупном микрорайоне не было, но потребность в нем была.

13 октября 2017 года состоялся чин закладки храма, а уже 3 января 2018 года состоялось освящение храма в честь святого преподобного Сергия Радонежского.

Адрес: Челябинская область, г. Троицк, пос. ГРЭС, пр. Строителей.

Храм Рождества Христова (Клястицкое) [ править ]

Храм Рождества Христова построен на основе образцового проекта из альбома К.А. Тона в 1868 году.

В 1930-х годах был закрыт, открывался во время войны, вновь закрыт в 1960-х. Здание было разорено, сломаны завершения. Храм возвращен верующим в 2000 году, восстановлен.

Одноглавый четверик с массивным восьмигранным световым барабаном, с трапезной и шатровой колокольней.

Адрес: Челябинская область, Троицкий район, с. Клястицкое.

Храм Николая Чудотворца (Нижняя Санарка) [ править ]

В июле 1901 года была произведена закладка церкви в честь святителя Николая Чудотворца, освящение состоялось в октябре 1906 года.

В 1930-х годов богослужения в храме уже не совершались, в январе 1933 году по решению Троицкого райисполкома был снят колокол. В советское время помещение использовалось под склады, кинозал, сельский клуб.

В 2004 году здание церкви, где находился сельский Дом культуры, было передано религиозной общине. В 2005-м году началось восстановление храма, возобновились богослужения.

Адрес: Челябинская область, Троицкий район, с. Нижняя Санарка.

Предисловие

Расположение Троицкой крепости на юго-восточном порубежье России и киргиз-кайсацких степей, превращение Троицка в торговый центр, его этническое разноцветье отражалось в многообразии религиозной жизни населения. «Подъезжая к Троицку, — писал один из путешественников в XIX в. — города не видно, он расположился в низине, издали видны лишь купола многочисленных храмов. »

Главным храмом города был Свято-Троицкий собор. Первая церковь была посвящена Триединому Богу-Творцу, прославляемому в Святой Троице, то же название получила крепость, заложенная оренбургским генерал-губернатором И. И. Неплюевым в день праздника Троицы 22 мая 1743 г. До середины XIX в. в городе было два храма: Троицкий собор и кладбищенская часовня. Расцвет церковного строительства пришелся на вторую половину XIX в.

На сегодняшний день из этого перечня сохранилось б зданий: Свято-Троицкий собор, Дмитриевская церковь, Никольская (ныне Ильинская), Александро-Невская, Преображенская, «Троеручица» (ныне магазин).

При Троицком филиале Челябинского государственного университета 30 апреля 2003 г. Высокопреосвященнейшим Иовом, митрополитом Челябинским и Златоустовским, был освящен храм великомученицы Екатерины, церковь и иконная лавка расположились в старинном торговом здании.

В июне 2004 г. началось строительство монастырской часовни в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Первое упоминание о религиозной жизни Троицка встречаем П. И. Рычкова в 1755 г. В 1865 г. по указу правящего архиерея священники обязывались записывать наиболее значимые события приходской и светской жизни. Первым летописцем в Троицке стал соборный священник Г. Т. Аманацкий.

Различным сторонам городской и церковной жизни, убранству собора были посвящены публикации священника Н. Шмотина в «Оренбургских губернских ведомостях» в 1867 г. В 1875 г. в «Оренбургских епархиальных ведомостях» было опубликовано описание Троицкого собора и краткие исторические сведения, автором статьи был соборный священник В. Лавровский.

Существенный вклад в изучение истории Троицка внесла Оренбургская ученая архивная комиссия. Первыми исследованиями стали рефераты члена комиссии И. И. Архангельского. Источниковой базой для этих работ послужила летопись протоиерея Аманацкого, которая ныне утрачена. Кроме обзоров выходили статьи, описывающие историю отдельных церквей. Так, известный историк Оренбургской епархии Н. М. Чернавский в «Оренбургских епархиальных ведомостях» опубликовал подробное описание зарождения и существования женской обители в г. Троицке. История гимназической церкви описана в юбилейном издании, посвященном 25-летию Троицкой гимназии. Некоторая информация по истории церквей содержится в книге Е. Скобелкина и И. Шамсутдинова «Возвращаясь к прошлому» (1993 г.).

Предлагаемая вам, уважаемые читатели, книга — одна из первых работ, посвященных церковно-общественной жизни города, ее целью является обобщение всех собранных сведений по истории православных храмов Троицка. Сборник включает статьи историков, сотрудников архивов, краеведческого музея. Статьи различны по объему, как различна историческая жизнь храмов и имеющаяся информация. Одни статьи уступают другим связностью текста, живостью изложения, перегруженностью цитатами, это объясняется желанием авторов предоставить читателям максимальную возможность познакомиться с первоисточниками, ощутить «аромат» эпохи. Отрывочность материала диктует «протокольный» стиль отдельных статей. Авторы опираются не только на материалы прошлых лет, но и вводят в научный оборот ранее неиспользованные архивные документы. Временные границы предыдущих исследований расширены советским периодом. Авторы сборника обращаются к читателям за помощью пополнить собранные сведения воспоминаниями горожан, различными документами, фотографиями. Особый интерес могут представить отклики потомков упоминаемых в сборнике троичан, в частности, священнослужителей, и их рассказы о своих родственниках.

Возможно, после прочтения книги возникнут вопросы. Надеемся, что совместными усилиями удастся ответить на некоторые ил них. Описание истории той или иной церкви предполагает общую схему: этапы строительства храмов, их архитектурные особенности, «профиль» церкви (кладбищенская, домовая или др.), жертвователи, памятные события, жизнь религиозной общины в годы Советской власти, закрытие храма и восстановление богослужений, наиболее известные священники.

В сборнике неподробно раскрывается материал, являющийся общим для религиозной жизни любой церкви до революции: наличие при церкви церковно-приходской школы, церковно-приходское попечительство, преподавание священниками закона Божия в учебных заведениях, освящение духовенством различных событий городской жизни, будь то празднование юбилеев школ, учреждений, открытие железной дороги и т. д.

Также единообразна в годы Советской власти для всех городских храмов процедура установления новых отношений между государством и церковью. В тексте не перечисляются договоры религиозных общин с административным отделом горисполкома на аренду зданий, протоколы приходских собраний и пр. Все это выходит за рамки заявленной темы и предполагает продолжение поиска.

Троицкие церкви старой Москвы

В старой Москве стояло множество Троицких церквей, связанных с выдающимися делами и именами русской истории. Троицкими были домовая церковь в Странноприимном доме Шереметева, (ныне НИИ Скорой помощи им. Склифосовского) и храм в его усадьбе Останкино, сохранившийся до наших дней. Во имя Живоначальной Троицы освящен один из придельных храмов в соборе Василия Блаженного на Красной площади. Святой Троице посвящены главные престолы многих московских храмов, известных по приделам, например, в Сергиевской церкви Рогожской слободы или в Никольской церкви на Берсеневке.

Праздник Святой Троицы празднуется на пятидесятый день после Воскресения Христова, отсюда другое название праздника этого великого церковного торжества – Пятидесятница. В этот день состоялось Сошествие Святого Духа на Апостолов, и было положено начало основанию Церкви Христовой.

Праздник посвящен Святой Троице, поскольку Сошествие Святого Духа на Апостолов явило образ Триипостасного Бога и Божественное спасение мира: Бог-Отец сотворил мир, Бог-Сын спас род человеческий Искуплением, а Бог Святой Дух, исходящий от Отца, освящает мир, осеняет Церковь и дарует разумение и силу христианской проповеди по всему свету.

В этот день впервые после Пасхи молящиеся в храме вновь становятся на колени.

Троицкая церковь всю свою жизнь была связана с историей древнего дворцового села Воробьево. Ее ныне существующее здание выстроено в начале XIX века, но основание этой церкви относится к очень ранним временам московской истории. Достоверно село Воробьево известно с 1451 или 1453 года, когда княгиня Софья Витовтовна, супруга московского великого князя Василия I, купила его у «попа Воробья» – считается, что от имени священника и произошло название села, а потом и всей местности «Воробьевы горы». Московские легенды толкуют это название иначе: будто бы росли здесь густые вишневые сады и поэтому развелось множество воробьев, клевавших ягоды. Или же просто окраинные горы Москвы – вовсе и не горы, а просто холмы, такие маленькие, что «горы» они не для людей, а для воробьев.

Поскольку Воробьево с самого начала своего появления в истории Москвы называлось «сельцом», это означает, что в те времена здесь уже был православный храм. Возможно, что именно Троицкая церковь и стояла тогда в селе Воробьеве, которое стало летней дворцовой резиденцией московского государя. Отец Ивана Грозного, великий князь Василий III, полюбил это красивейшее место. Еще в 1521 году при нашествии Менгли-Гирея он спрятался здесь, близ выстроенного им деревянного дворца, в стоге сена, и остался невредимым. Из Воробьева великий князь часто отправлялся охотиться под Волоколамск и на охоте поздней осенью 1533 года опасно заболел. Жестоко страдающего князя привезли в Воробьевский дворец, где он пролежал два дня, ожидая, пока построят мост для его переправы – лед еще не крепко сковал реку. Но когда лошади, впряженные в возок государя, вступили на возведенный мост, он обрушился, и ездок чудом не пострадал. Жить ему оставалось недолго – больного князя переправили на пароме у Дорогомилова и отвезли в Кремль, где он и скончался на следующий день, 3 декабря 1533 года. Его сыну, наследнику Иоанну не было тогда и 4-х лет.

А когда Иоанну Васильевичу исполнилось 17 лет, он удалился в отцовский приют во время страшного летнего пожара в Москве в 1547 году. Так, в Воробьевском дворце Иван Грозный переживал первые страшные дни своего царствования – прошло всего полгода после его венчания на русский престол. Горящий город опустел, и сюда, к царскому дворцу кинулся восставший народ, но был встречен пушками. Этим событием и ознаменовалось начало правления первого русского царя.

Воробьевский царский дворец прожил долгую жизнь. Любили его и Борис Годунов, и Петр I, повелевший насадить в его саду березовую рощу, и Екатерина Великая, но к концу ее правления в 1790-х годах дворец был разобран за ветхостью. И через двадцать лет на Воробьевых горах, «короне Москвы», по образному выражению императора Александра I, началось строительство храма Христа Спасителя по проекту А. Витберга – их первая «великая стройка».

Троицкая церковь, ставшая одной из местных дворцовых церквей, оказалась свидетельницей всех этих событий. Она упоминается в 1644 году как очень древняя церковь, давно стоявшая в Воробьеве. Дело в том, что наряду с ней там существовали еще 2–3 дворцовые церкви. Однажды они все были разобраны и взамен их выстроили один Троицкий храм с придельными престолами. Но и нынешнее здание церкви, построенное всего лишь в 1811 году, немало повидало на своем веку. Уже в 1812 году в ней молился сам М.И. Кутузов перед тем, как отправиться на военный совет в Филях. По преданию, эта местность издревле была связана с родом Кутузовых. Соседнее с Воробьевым село Голенищево, с другой, тоже Троицкой церковью в районе современной Мосфильмовской улицы, и вошло с XV века в их старинную боярскую фамилию – будто бы святитель Московский митрополит Иона исцелил там боярина Василия Кутузова, и это чудо было изображено в одном из клейм местной иконы святителя в Троице-Голенищевском храме. Оттого и стали потомки исцеленного боярина именоваться Кутузовыми-Голенищевыми.

А Троицкая церковь в Воробьеве уцелела и после того, как сам Наполеон приехал сюда смотреть на панораму Москвы, лежавшей у подножия Воробьевых гор. Завершение строительства Троицкой церкви иногда приписывают знаменитому «святому доктору» Ф.Гаазу, который так заботился о заключенных местной пересыльной тюрьмы, устроенной из бывших бараков для рабочих-строителей витберговского храма Христа Спасителя. Он хотел, чтобы арестанты были как-то приписаны к этой церкви, имели возможность посещать богослужения и окормляться у ее священников.

Отдаленная от центра Троицкая церковь чудом уцелела и в советское время – хотя Воробьевым горам большевики уделяли внимание (где-то здесь была дача самого Луначарского, а потом и Хрущева) и придавали огромное значение в градостроительных планах новой, социалистической Москвы. Переименовать Воробьевы горы в Ленинские предложил ни кто иной, как Л.Б. Красин в феврале 1924 года, после смерти Ленина. Он же подал идею поставить вождю гигантский памятник и соорудить дворец его имени. Эти замыслы Красина позднее легли в основу идеи Дворца Советов, для которого, кстати, одно время предлагали и Воробьевы горы.

А по печально знаменитому Генеральному Плану социалистической реконструкции Москвы 1935 года Ленинские горы были конечной, завершающей частью предполагаемой главной парадной магистрали нового города – проспекта Ильича, проходившего через центр Москвы и Дворец Советов. По замыслу авторов проекта, Ленинские горы становились основным местом отдыха москвичей. «Представьте себе массовый праздник в социалистической Москве, когда десятки тысяч отдыхающих пролетариев будут проходить по аллее Ильича, ликовать на полях массовых действ, отдыхать на воде. Воздушная подвесная дорога несет все новые и новые партии москвичей над Москва-рекой на зеленые Ленинские горы, откуда открывается волшебная панорама новой Москвы, уже без блестящего медного купола б. храма Спасителя, но с возвышающимся силуэтом из металла, бетона и стекла – величественного здания Дворца Советов», – писал один восторженный апологет Генерального плана 1935 года.

Однако Троицкая церковь не только сохранилась от социалистических разрушений, но даже не закрывалась в советское время, поэтому сохранился ее старинный интерьер. Более того, после известного большевистского запрещения колокольного звона во всей Москве именно в воробьевской Троицкой церкви продолжали звонить колокола – так как она находилась тогда за административной городской чертой. И православные москвичи тайком ездили «на Ленинские горы» послушать благостный звон на этом чудом оставшемся заповедном островке старой Москвы. В очередной раз Троицкая церковь уцелела при строительстве высотного здания МГУ в конце 1940-х – начале 1950-х годов – а такое строительство обычно никого и ничего не щадило.

В конце XVII века стрелецкий полк возглавлял Л. Сухарев, в честь которого при Петре I рядом была возведена знаменитая Сухарева башня, – за то, что Сухаревский полк остался верным молодому царю во время бунта. В 1689 году Петр жаловал стрельцам 700 рублей и на ремонт Троицкой церкви за поимку бунтовщика Федора Шакловитого.

В Москве этот храм славился еще и тем, что около него продавали лучший в городе бергамотный табак, который по особому, никому не известному рецепту изготовлял церковный пономарь. Однажды за таким изысканным табаком на Трубную площадь пришел француз Оливье и познакомился там с одним из братьев Пеговых, тоже страстным любителем бергамотного табака. Знакомство состоялось с успехом, и вскоре на Трубной Пегов приобрел участок земли и открыл ресторан «Эрмитаж», которым стал заведовать кулинар Оливье, автор знаменитого салата. В этом любимом ресторане московские студенты ежегодно отмечали свой Татьянин день.

И еще одна бело-голубая Троицкая церковь в Серебряниках находится на маленькой Яузской улице между Солянкой и Котельниками – прямо напротив местной «высотки». В XVII веке здесь находился Денежный двор, где чеканили серебряную царскую монету и жили мастера – серебряники. Отсюда и происходит название местности. Церковь появилась здесь еще до Романовых, а в 1781 году была перестроена известным московским архитектором К.И.Бланком. Она интересна тем, что в 1768 году ее колокольню построил на свои средства прапрадед жены Пушкина, Афанасий Гончаров, имевший рядом собственную усадьбу и полотняную фабрику. В этой колокольне Гончаров устроил маленькую придельную церковь в имя св. Иоанна Предтечи на поминовение родителей. Существует версия, что гончаровская колокольня сохранилась до наших дней с некоторыми изменениями, а другая полагает, что Бланк разобрал старую колокольню и выстроил новую, современную. Раньше на ней находились еще башенные часы с курантами, – то есть с боем. Примечательно и то, что именно в этом котельническом Троицком храме на рубеже XIX – XX столетий впервые применили электричество для освещения богослужения: в церковных паникадилах были устроены маленькие электрические лампочки.

Из разрушенных Троицких церквей помянем храм, имевший старомосковское название на Капельках, стоявший на 1- Мещанской улице (в советское время – Проспект Мира). Легенда гласит, что будто бы в старину здесь был обыкновенный московский кабак – кружечный двор или, как говорили в Москве, кружало. Целовальник же, его хозяин, был очень набожным человеком и задумал обновить старую местную церковь – он стал просить каждого гостя своего слить капельку из своей рюмки на храм. Прослышал о том Петр и сам пожаловал к целовальнику. Тот не узнал царя и тоже попросил его слить капельку. Царь спросил его, зачем он это просит, и старик целовальник ответил ему, что собирает на церковь по капле. Петр пожертвовал ему денег, и так появилась новая Троицкая церковь на Капельках.

Историки объясняют этот старомосковский топоним по-другому, так как церковь называлась «что на Капле» еще в 1625 году – задолго до рождения царя Петра I. Согласно научным выводам, название произошло от имени местного ручья Коптелка, или же от маленькой речки Капли, притока реки Напрудной, которая поставляла воду в знаменитые местные пруды дворцовой Напрудной слободы, где была в глубокой древности выстроена уцелевшая Трифоновская церковь (см. 14 февраля).

Интересно то, что в судьбе Троицкой церкви на Мещанской действительно принимал участие Петр I. В 1708 году старый деревянный храм сгорел, и повелением царя возвели новый всего за 4 года, – сама императрица Екатерина, супруга Петра, пожертвовала на него средства.

В 1931–1933 году церковь Троицы на Капельках снесли, и выстроили на ее месте обыкновенный жилой дом.

Церкви Казанско-Богородицкого женского монастыря

Церковное строительство на территории Казанского женского монастыря неразрывно связано с основанием и существованием самого монастыря в г.Троицке. Следуя указанию Преосвященного Иосифа, сестры женской общины во главе с Вассой Щапиной, жившие до того в Чебаркульской крепости, обратились с просьбой в троицкую городскую думу выделить им 600 кв. саженей (2,7 тыс. кв. м.) земли около православного кладбища, поблизости от часовни (1).

Обитель обустраивалась при покровительстве и участии протоиерея Троицкого собора Димитрия Озерецковского, его супруги Евдокии Иоакимовны, благочинного священника Петра Сементовского. Городские власти 20 октября 1851 г. выделили общине просимый земельный надел. Благочестивые прихожане поддерживали будущий монастырь своими денежными пожертвованиями. Известно, что купец 2-й гильдии П. Бакакин внес 3 тыс. руб. серебром при условии, что храм будет устроен при часовне и будет именоваться во имя Казанской иконы Божией Матери (2). Согласно указу Святейшего Синода от 15 февраля 1862 г. троицкая община получила официальное утверждение и вошла в состав Оренбургской епархии. По высочайше утвержденному 28 августа 1865 г. определению Синода община была переименована в Казанский нештатный монастырь (3).

Уже к концу XIX в., благодаря неустанным трудам иасельниц, монастырь стал одним из почетных и богатых монастырей Оренбургской епархии. Монастырь посещали августейшие особы. Так, 6 июня 1868 г. монастырь посетил великий князь Владимир Александрович в сопровождении графа Перовского и оренбургского генерал-губернатора Н.А. Крыжановского. Игумения монастыря Магдалина поднесла ему Казанскую икону Богородицы.

Летом 1891 г. будущий император, а тогда наследник престола Николай Александрович, путешествуя по России, посетил Троицк. 22 июля цесаревич побывал в монастыре и был принят с великими почестями. После краткого молебна в Преображенском храме ему были поднесены Казанская икона Божией Матери от игумений Казанского монастыря Рафаилы и Одигитрисвская икона от игумений Челябинского Одигитрисвского женского монастыря Рафаилы (4).

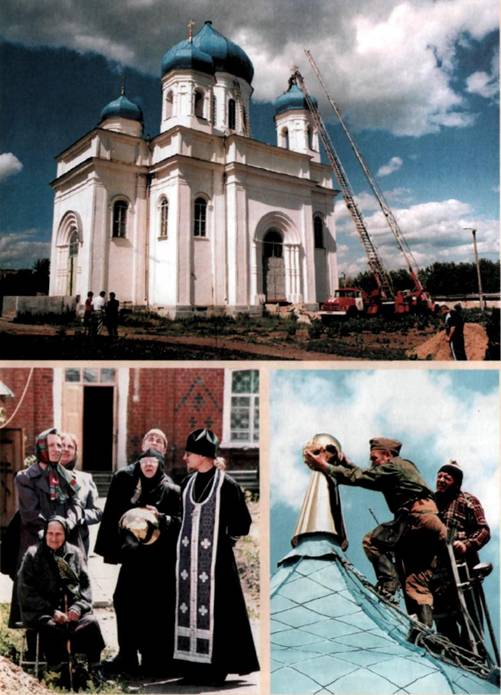

Строительство нового храма на территории монастыря было задумано в 50-х гг. История создания этого храма и его проекта такова. Первоначально на городском кладбище планировалась постройка церкви в честь Преображения Господня для отпевания усопших. На кладбище располагалась Казанская часовня, которая в 1852 г. была отдана в распоряжение монашеской женской общины и перестроена в небольшую церковь. Из-за этого строительство Преображенского храма по первому проекту было отклонено, а в 1 863 г. начались работы, но уже по другому проекту. Старый проект использован для возведения церкви Александра Невского в с. Клястицком. В 1861 г. купец Петр Татаринов выразил желание и усердие построить новую церковь, пожертвовав на это 6 тыс. руб.

5 июня 1867 г. были установлены пять вызолоченных крестов, из которых четыре чугунные на малых главках и один большой медный крест стоимостью 700 руб. на главном куполе. Резной золоченый трехярусный иконостас из 26 икон был заказан в 1866 г. купцу Безрукову за 5 тыс. руб. 6 июня 1870 г. из Уфы были доставлены иконы, написанные художником Матвеем Тимашевским. В куполе были прописаны четыре парящих ангела. Освещался храм медным посеребренным паникадилом, был богато украшен иконами (их было 89) и серебряными лампадами (8). Храм был торжественно освящен 1 октября 1870 г. (9).

При этой церкви числилась и первоначальная церковь-часовня. В целом новая Казанская церковь была решена в неорусском стиле. Ее главный купол и колокольня были покрыты приземистыми шатрами, которые переходили в глухие барабаны с небольшими главками. Вопреки сложившимся традициям 4 малые главы были крупнее, чем центральный купол. Небольшие главки венчали также приделы и алтари. Купола всех монастырских церквей были выкрашены зеленой масляной краской.

Церковь была зимней, т. е. теплой, благодаря калориферному амосовскому отоплению. Печи находились в подвале, от них горячий воздух нагнетался в помещение, быстро нагревая его, церковь была невысокой, потому экономичной в отоплении.

При игумений Рафаиле на монастырском хуторе, в 14 верстах от города, сначала была устроена часовня, затем в 1886 г. построена церковь пророка Илии, освященная в 1888 г. Церковь была деревянная, одноглавая, с колокольней, покрыта железом, наружная поверхность опалублена. В1896 г. она была окружена каменной оградой с железной решеткой и воротами (11). В 30-е годы XX в. церковь сгорела.

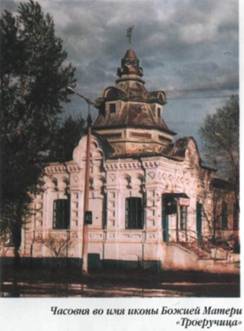

Последней храмовой постройкой, осуществленной стараниями игумений Феофапии и сестер монастыря, стала часовня во имя иконы Божией Матери «Троеручица». Она располагалась на углу Соборного переулка и Нижегородской улицы (ныне угол улиц Володарского и Советской).

Здание построено «на доброхотные пожертвования благотворителей, на пожертвованном монастырю в городе строительницей монастыря Протоиерейшей Озерецковской месте» (12) и освящена 1 октября 1911 г. Часовня была построена как небольшое молитвенное здание с магазином для продажи культовых предметов. С востока и юга к часовне примыкали здания мастерских, где стегали одеяла наемные работницы и белицы.

Здание часовни представляет собой самобытное строение с элементами неорусского стиля, украшенное узорными стенами и закомарами, оно завершается сложнопрофильным шатром с высоким барабаном и куполочком.

Именно эта часовня стала последним молитвенным прибежищем обитательниц монастыря. 27 июня 1927 г. был подписан акт «о ликвидации церквей бывшего монастыря Казанской, Преображенской и часовни (старая Казанская церковь), расположенных при Воснгородке Кавбригады» (кавалерийской) (16).

Вскоре троицкий окрадмотдел сообщает Уральскому обладмотделу, что «два монастырских храма и Ильинская церковь на Совхозе №1, первые 15Ж с. г., вторая 24.Х. с. г. закрыты, имущество сдано в госфонд, храмы переоборудованы под культурно-просветительские нужды учреждения» (17).

Чтобы борьбе с Православной Церковью, ее служителями и верующими придать «народный» характер, власть использовала практику проведения собраний трудовых коллективов, учебных заведений, общественных организаций, требующих закрытия храмов и запрета религиозной жизни. Вот какое постановление записали курсанты полковой школы 47-го кавалерийского полка в протоколе своего собрания 7 июля 1926 г.:

1. Присутствие двух церквей, усиливших службу и мешающих своим постоянным звоном нашей службе, не допустим.

2. Производство похоронного обряда в церквях в течение двух-двух с половиной часов, над привезенными покойниками, — крайне не допустим, т.к. покойник — распространитель заразы, а рассадник всяких болезней необходимо изгонять железной метлой.

3. На почти ежедневные службы ходит всякая публика — среди них могут быть и шпионы. Попы, являясь шпионами-агентами наших классовых врагов — постоянно снуют в военном городке. Живущие в монастыре монашки могут быть тоже шпионами.

4. Расстрел чехословаками наших братьев-красноармейцев, укрывшихся в одном из скитов монастыря и выданных монашками. Выражаем свое красноармейское негодование и настоятельно требуем от командования полка ходатайства о закрытии этих «памятников» тяжелого ига угнетения, а тем самым дать нам возможность спокойно учиться и крепить мощь СССР. Долой церкви! Да здравствует культурная работа!» (18).

Духовенство монастыря, часть сестер поддержали обновленчество и организовывали церковную жизнь совместно с Троицким собором и Михайловской церковью (20).

Для ограничения деятельности религиозных обществ, их закрытия органы Советской власти использовали различные способы и основания. Так, 18 января 1930 г.

административный отдел горисполкома предложил приходскому совету Качанско-Богородицкой общины «освободить помещение (храм-часовня «Троеручица») за отсутствием законных оснований для пользования. Т. к. заключенный Договор не оформлен надлежащим порядком» (21). Несмотря на попытки общины исправить положение, 3 февраля 1930 г. религиозное общество верующих «часовни-Троеручицы» было закрыто «согласно постановлению ВЦИК и Уралоблисполкома», помещение было передано в ведение горместхо-за, колокол изъят в Госфонд (22). Монастырскую общину в полном составе принял к себе причт Троицкого собора (23).

В годы Великой Отечественной войны и после нее в здании церкви-часовни располагался хлебный магазин, затем — магазин уцененных товаров, в последнее время — магазин автозапчастей.

В наше время из монастырских храмов сохранились церковь Преображения Господня и часовня «Троеручица», Казанская церковь была разобрана около 1949 г.

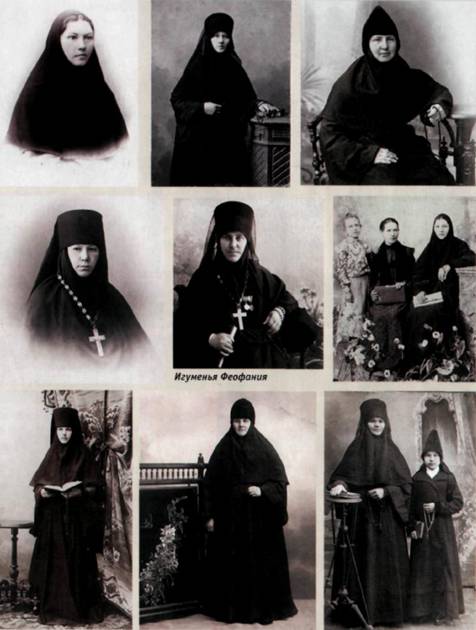

Первой настоятельницей монастыря указом Уфимской консистории 17 мая 1857 г. была назначена монахиня Уфимского Благовещенского монастыря Иоанникия. Она управляла общиной до своей смерти 9 сентября 1861 г. (24).

В1883 г после 22-хлетнего управления монастырем и чрезвычайных трудов игумения Магдалина по болезни уволилась на покой, оставаясь в Казанском монастыре и работая Богу до смерти, которая последовала 3 декабря 1891 г. на 80-м году жизни (26).

Вместо игумений Магдалины настоятельницей была избрана монахиня Рафаила, ранее благочинная Казанского монастыря. 24 июня 1884 г. она была возведена в сан игумений. За устроение обители игумения Рафаила была награждена в 1888 г. наперсным крестом. В1894 г. по болезни уволилась на покой, 10 сентября того же года игумения тихо скончалась (27).

В советские годы имя игумений Феофании встречается после подписей протоиереев Геннадия Малкова, Александра Смирнова в уставе, анкетном листе Казанско-Богородицкой общины в 1922 г. В дальнейшем фамилия игумений Феофании отмечается в списках лишенных избирательных прав в начале 30-х гг. (29).

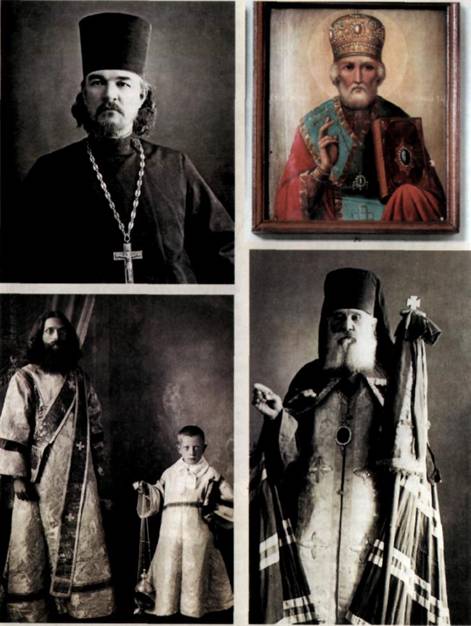

В начале богослужения в монастыре совершались соборным духовенством: протоиереями Д. Озерецковским, В. Соколовым, Г. Аманацким. С1865 г. в монастырь был назначен причт из священника и диакона, имя первого священника неизвестно. В1868 г. был определен священник Матвей Преображенский и диакон Ипполит Бобров. С1886 г. вторым священником в монастырь был назначен Михаил Емельянов (30).

С1898 г, и по 1927 г. монастырским священником был протоиерей Геннадий Малков. Геннадий Кузьмич Малков, сын крестьянина, родился в 1872 г. в Куртамышской слободе Челябинского уезда. По окончании курса в Тобольской духовной семинарии определен псаломщиком-учителем в с. Писклово Челябинского уезда. В1895 г. рукоположен в сан диакона, затем священника к Введенской церкви пос. Хомутининского Троицкого уезда. В1898 г. о. Геннадий был перемещен вторым священником в Казанский женский монастырь г. Троицка, где и прослужил до его закрытия (31).

20 сентября 1937 г. протоиерей Малков был арестован как бывший священник, совершавший нелегальные богослужения. По постановлению Тройки УНКВД по Челябинской области от 4 ноября 1937 г., как и все его собратья-священники, был приговорен к высшей мере наказания, 16 ноября 1937 г. был расстрелян в г. Челябинске. Реабилитирован Прокуратурой Челябинской области 29 декабря 1990 г. (32).

В 2004 году на территории монастыря началось строительство часовни «Живоносный источник».

Священники монастыря после его воссоздания:

Примечания

В. И. Горбунцова, Е. Д. Королева, Л. Д. Назаркина