в каком веке был построен смольный собор

Гид по Петербургу

Что посмотреть и куда сходить в Культурной Столице

Смольный собор в Петербурге– история, адрес, как добраться

Соборы и Храмы

Смольный Воскресенский собор – одна из самых живописных построек Санкт-Петербурга и часть архитектурного ансамбля Смольного монастыря, который создали по желанию императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого.

Собор возводили на протяжении 87 лет, и это стало рекордно долгим сроком строительства

Описание собора, наружное убранство

Смольный собор является центром монастырского комплекса. С четырех сторон вокруг него выстроены церкви, а все пространство архитектурного ансамбля образует форму креста.

Описание Смольного собора в кратких фактах и цифрах:

Угловые церкви больше напоминают дворцовые сооружения. Они соединены между собой галереями двухэтажных жилых корпусов с ритмично повторяющимися арками в фасадах. Голубые стены под золочеными куполами, белокаменная лепнина придают сооружению торжественный вид.

История создания

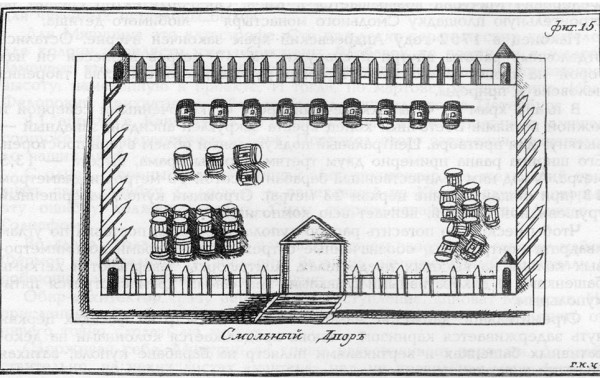

До основания Санкт-Петербурга на левом берегу Невы, около ее излучины, располагалось старинное село Спасское. При Петре I, к 1725 году, на этом месте устроили большой Смольный двор, где хранили смолу и варили деготь для постройки судов.

Рядом с ним был выстроен дворец для дочери Петра Великого, Елизаветы, будущей императрицы, вошедшей на российский престол в 1741 году. Здесь она провела свои юные годы и здесь же впоследствии захотела учредить монастырь, в составе которого были бы храм, домовые церкви, колокольня и институт для девушек благородного происхождения. В 1744 году в Смольном дворце случился пожар, еще спустя два года его разобрали, а территорию расчистили для нового строительства.

В 1751 году, когда были завершены подготовительные работы и установлены фундаменты, началось непосредственное возведение собора, щедро финансируемое из государственной казны. Над воплощением проекта в жизнь ежедневно трудились тысячи солдат и мастеровых, строительство продвигалось достаточно быстро.

Но в 1757 году Россия вступила в Семилетнюю войну, что потребовало отвлечения финансирования на военные нужды. Строительные работы замедлились, а после смерти императрицы Елизаветы Петровны в 1761 году и вовсе прекратились.

Франческо Растрелли в 1762 году вернулся в Италию. После его отъезда главным архитектором назначили Ю. Фельтена, помощника Растрелли еще по сооружению Зимнего дворца. Он работал в Смольном с 1765 по 1775 годы, выпавшие на царствование Екатерины II.

Между тем, сам собор оставался недостроенным на протяжении почти 70 лет, что постепенно ухудшало его состояние

Продолжили достраивать храм лишь в конце 1820-х годов по распоряжению императора Николая I. Утвердили переработанный проект русского архитектора Василия Стасова, согласно которому:

Собор освятили во имя Воскресения Христова в 1835 году

Колокольня и звонница

Бартоломео Растрелли при строительстве Смольного монастыря желал воплотить в жизнь проект самой высокой в Европе 140-метровой колокольни из пяти ярусов. Нижняя ее арка должна была служить парадным входом в монастырь, второй ярус – надвратной церковью, а четыре верхних – звонницей. От постройки этого гигантского сооружения пришлось отказаться, а от замысла Растрелли осталась лишь модель, которая хранится в Академии художеств.

Во время достройки собора в городе Валдае отлили 12 колоколов, которые поместили в башнях – звонницах. По желанию Елизаветы Петровны собор выстроили пятиглавым, но лишь один купол из пяти относится непосредственно к храму. Остальные четыре – купола колоколен, в нижнем ярусе которых и располагается звонница.

Здесь самая высокая смотровая площадка Санкт-Петербурга, с которой открывается панорама излучины Невы, Смольного ансамбля, вид на Большеохтинский мост, Эрмитаж и другие достопримечательности

В 2013 году освятили десятитонный колокол, доставленный из Воронежа, где он был отлит.

На колоколе выполнены иконографические изображения, созданные по эскизам мастеров Санкт-Петербурга, и названия ВУЗов города, отлитые в честь того, что собор считался храмом учебных заведений. Колокол ожидает водружения около ворот Смольного собора.

Благоустройство территории монастыря

Архитектор Стасов одновременно с перепланировкой собора завершил весь ансамбль и благоустроил близлежащую территорию. Создал свободный проезд к собору и городскую площадь, названную впоследствии в честь Растрелли.

Пространство вокруг монастырского комплекса архитектор закрыл полукруглой ажурной оградой, которая стала одним из самых выдающихся образцов высокохудожественной ковки.

Совершенство пропорций, выразительность декоративных элементов наружной отделки, позолоченная лепнина и белые колонны делают храм настоящей жемчужиной русского барокко

Колоннада

Въезд на территорию Смольного оформлен колоннами – пропилеями. Они связывают Площадь пролетарской диктатуры и сад, прилегающий к Смольному.

Их проект разработан в 1923 году. Колонны простой, лаконичной формы являются образцом русского классицизма. Два ряда из пяти колонн, где каждый образуют крытые галереи — портики, поставленные с обеих сторон от въезда на центральную аллею сада.

Пропилеи Смольного стали прототипом для колон в московском парке Победы и некоторых других местах.

После основания Смольного монастыря прилегающая к нему территория сначала пустовала, сад здесь разбили в 1810 году:

За последующие годы своего существования сад сильно пострадал. Заново благоустраивали его с середины 20-х и до средины 30-х годов прошлого века. На разрушенной пустующей территории перед Смольным высадили цветы и соорудили четыре фонтана.

Теперь этот сад является памятником садово-паркового искусства. На его центральной аллее, окруженные красными цветами, стоят памятники Марксу и Энгельсу. В 2013 году на одном из участков сада высадили кусты сакуры, подаренные японской королевской семьей к очередной годовщине Санкт-Петербурга.

Вход в сад свободный, посетить его может любой желающий

Внутреннее убранство и святыни собора

Интерьер церковного зала также был оформлен по проекту Василия Стасова:

История Воскресенского Смольного собора

Воскресенский собор (фото из личного архива)

Я искренней люблю неповторимый архитектурный ансамбль Смольного. Эти светлые, небесного цвета, с тонкими вкрапления солнечного золота стены монастыря, которые так живописно выделяются но фоне нежной зелени лип Смольного сада. И сам Воскресенский собор, его белые своды, наполненные голубоватым светом, эта простота и кристальная ясность, так редко встречающаяся в церковной архитектуре. Входя во внутрь, ты как будто становишься легче, твои мысли устремляется к небу. Порой меня просто поражает, насколько сильное влияние на человека может оказывать архитектурное искусство. Как же сильно ощущается искренность и любовь к Богу тех людей, которые возводили стены Смольного.

Не готическое мрачное величие Кёльнского собора, не византийская мягкость Владимирского храма в Херсонесе, не помпезный шик московского Храма Христа Спасителя не вызывают во мне таких искренних эмоций, таких личных, глубоких и нежных мыслей, тех чувств трепета и любви, которыми наполняется моя душа, когда я вижу силуэт Воскресенского собора, который почти сливается с голубым небом и белоснежными облаками, в которых высекают золотые искорки солнце. Как говорят храм – это “дом Господень”, и лично для меня нет места кроме Смольного монастыря, в котором так тонко и четко осознается это сакральное понятие.

История и архитектура Смольного собора

До наших дней дошёл макет монастыря, благодаря которому мы можем представить, как бы мог выглядеть весь храмовый комплекс, если бы проект Растрелли был воплощен до конца. Модель смольного монастыря было решено вырезать из липы, а детали декора отлить из свинца и позолотить. Постройка архитектурной модели комплекса Смольного велась шестью лучшими плотниками, при этом Растрелли сам раскрашивал модель кисточкой. Модель Смольного монастыря плотники собирали в таком же порядке, в котором впоследствии предполагалось собирать оригинал.

Корпуса между собой объединяет с собором великолепная чугунная решетка, которая была сделана по рисунку архитектора Василия Петровича Стасова, который создавал интерьер Смольного собора. В рисунке решетки виден растительный орнамент: колосья пшеницы, виноградная лоза. В двух башенках Смольного до революции были звонницы. Теперь там располагаются самые высокие в историческом центре Петербурга смотровые площадки, которые возвышаются над Невой на 50 метров.

Собор значительное время простоял в бездействии. После закладки в 1748 строительство шло быстрыми темпами. На его строительство был выделен огромный бюджет, были согнаны тысячи солдат и приглашены тысячи мастеров из разных губерний. Но в связи с началом Семилетней войны с Пруссией строительные работы замедлились. После смерти Елизаветы, Екатерина Великая назначила главным архитектором Юрия Фельтена (который знаменит своей храмовой архитектурой) и сократила бюджет строительства. В 1764 году в монастырских корпусах, окружающих собор, возникло первое высшее женское учебное заведение России – Императорское воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт благородных девиц Петербурга). Здесь учились девушки благородного и мещанского происхождения.

Но сам Воскресенский собор все еще не был достроен. У императора Павла Ι были другие строительные интересы: Михайловский Замок, у Александра Ι своя строительная программа: Казанский собор, затем Исаакиевский собор. За десятилетия кровля Воскресенского собора обветшала, стены покрылись трещинами, подвалы наполнились водой. И только Николай Ι смог завершить то, что замыслила Елизавета Петровна, но без великолепной колокольни, которая могла стать главной доминантой города.

Также интересным и нетривиальным вопросом для Василия Стасова было отсутствие отопления. «С величайшим трудом», как вспоминал позже Стасов, в стенах пробивали трубы для печей, поскольку по проекту Растрелли собор строился «холодным».

По утверждённому в 1835 году императором Николаем I «Положению о соборе», храм получил статус собора всех учебных заведений в память матери императора, покровительницы юношества, императрицы Марии Федоровны. В течение 87 лет Смольный Собор был главным храмом учебных заведений, в котором ежедневно проводились богослужения.

Во времена революции 1917 года здесь размещался Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. В 1922 году иконостасы, хрустальная балюстрада, проповедническая кафедра храма были разграблены. Помещения монастыря использовались под склад. Иконостас храма был демонтирован только в 1972 году. В 1990 году в соборе открылся концертно-выставочный комплекс.

В июле 2001 года во время урагана с центрального купола собора упал шестиметровый золоченый крест, в крест попала молния, его основание надломилось, и крест вонзился в кровлю. В апреле 2004 крест вернули на место после реставрации. До 2015 года в стенах исторического здания играли на органе, проводили концерты хоровой музыки, организовывали выставки живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, а также научные и историко-художественные музейные выставки. В январе 2016 года, в день святой мученицы Татианы, Смольный собор был передан Русской православной церкви.

Список использованных литературных источников и информационных материалов:

К огромному сожалению вид Смольного собора портит воткнутый перед ним колокол.

Жизнь под мостом в СПБ

Бывали тут? Или может живете здесь или кто-то из знакомых?

Крупнейший институт робототехники в России

Архитектура Санкт-Петербурга

Вид на Садовую улицу, Дом городских учреждений, УФМС Адмиралтейского района

Дом городских учреждений

Дом с часами на Сенной площади

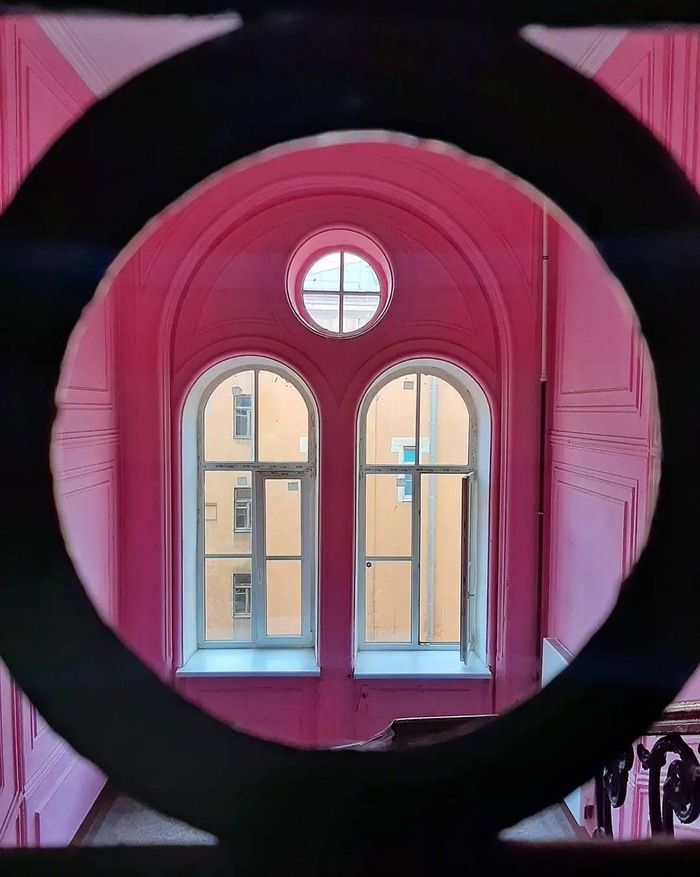

Парадная в розовых тонах в Санкт-Петербурге

Адрес: Ул. Некрасова, 8

О ЧУВСТВЕ ЯЗЫКА

. или даже сложно сказать, о скольких материях сразу приходится думать при взгляде на эти волшебные названия.

ЛЕНАЭРОПРОЕКТ — мимо эротичной Лены, что близ Балтийского вокзала на набережной Обводного канала, тыщу раз доводилось проезжать; особенно прекрасна была эта надпись, когда сияла галогеном в ночи. Проезжал по-разному, но без шуток мимо не ходил точно.

А ещё вспоминается контора на улице моего детства, в самом центре Ленинграда (контора просуществовала, кстати, до относительно недавних пор). На обычной рельефной металлической плите-табличке, которыми маркировали все приличные конторы, красовалось — помимо прочих атрибутов мелким шрифтом — название: НЕЧЕРНОЗЁМЭЛЕВАТОРМЕЛЬМОНТАЖ.

Высокими, плотно подбитыми друг к другу буквами.

Шариков учился читать благодаря АБЫРВАЛГ.

Иногда мне кажется, что своей грамотностью (и неслабой памятью!) я обязан именно этой конторе.

Где на Воздвиженке летит комета и сидят маленькие львы?

Свое название одна из старейших улиц Москвы — Воздвиженка — получила при Иване Грозном в честь Крестовоздвиженского монастыря, упраздненного в 1814 году. Во время правления царя Алексея Михайловича здесь были дворы московской знати: бояр Василия Стрешнева, Бориса Морозова, Ивана Милославского.

Улица сильно пострадала от пожара 1812 года, после Отечественной войны Воздвиженку расширили и возвели на ней ряд новых каменных зданий. Во второй половине XIX века улицу замостили булыжником, а после 1917 года его сменил асфальт.

В советское время улица сначала носила имя Коминтерна, позднее — Михаила Калинина. Историческое название вернулось к Воздвиженке в 1990-е годы.

1. Дом Пашкова: шедевр классицизма

Улица Воздвиженка, дом 3/5, строение 1

Одно из самых красивых зданий на Воздвиженке стоит чуть в стороне от нее — ближе к Знаменке и Моховой. Однако не заметить его невозможно: дом Пашкова, усадьба XVIII века, предположительно построенная по проекту Василия Баженова, стоит на Ваганьковском холме. Высокое расположение в свое время сделало его первой светской постройкой, из окон которой открывался вид на Кремль не снизу вверх.

Усадьба была построена в 1784–1786 годах для Петра Пашкова, капитан-поручика лейб-гвардии Семеновского полка, сына денщика Петра I. Во время Отечественной войны 1812 года здание сильно пострадало: были уничтожены деревянный бельведер и скульптурная группа. Восстановлением усадьбы занимался архитектор Осип Бове.

В 1843 году здесь разместился Московский дворянский институт, а в 1861-м — библиотека и хранилище коллекции Румянцевского музея. После Октябрьской революции в здании оставили только библиотеку музея, которая позже стала основой для Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина (Российская государственная библиотека). После открытия главного здания библиотеки в доме Пашкова остался отдел редких рукописей.

2. Библиотека имени В.И. Ленина: храм науки

Улица Воздвиженка, дом 3/5, строения 2–5

Строительство главного здания библиотеки по проекту архитекторов Владимира Гельфрейха и Владимира Щуко началось в 1929 году. Одним из требований к архитекторам было органично вписать здание в существовавшую застройку — дом Пашкова, Манеж, здание Московского университета на Моховой. Величественное и монументальное, оно соединило в себе архитектурные принципы разных стилей: его асимметричность пришла из конструктивизма, колоннады и сдержанность декора — из неоклассики.

Здание библиотеки величественно не только снаружи. Читальный зал № 3, открытый в 1958 году, является самым большим в Европе — он рассчитан на 464 посадочных места.

В 2012–2018 годах в зале прошла масштабная научная реставрация: здесь были восстановлены деревянная галерея, лестницы, порталы, мебель, художественный паркет, трехъярусные латунные люстры, живописное панно «Дружба народов», 16 гипсовых бюстов общественных и культурных деятелей, а также бронзовая скульптура Ленина. В 2018-м читальный зал стал лауреатом конкурса Правительства Москвы «Московская реставрация» в номинации «Высокое качество ремонтно-реставрационных работ».

3. Дом Талызина: от ампира к неоклассике

Улица Воздвиженка, дом 5/25, строение 1

Здание, в котором сегодня расположен Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, вероятно, было построено по проекту Матвея Казакова — его фасад запечатлен в знаменитых «Архитектурных альбомах» зодчего. Впрочем, узнать его на чертеже сложно: изначально дом выглядел не так, как сегодня. Это было трехэтажное здание с двумя флигелями, возведенное в 1787 году для отставного тайного советника Александра Талызина.

В 1805 году усадьба изменилась в первый раз: по распоряжению нового владельца, купца Михаила Устинова, между главным домом и флигелями были сделаны двухэтажные переходы, а фасад был декорирован в духе ампира. При Устиновых особняк стал одним из популярных культурных салонов Москвы, музыкальные вечера посещали Денис Давыдов и Александр Пушкин.

В 1920 году сюда въехал секретариат Центрального комитета компартии — в усадьбе находились кабинеты Иосифа Сталина и его секретарей. В 1930-е годы в здании было общежитие, позже — коммунальные квартиры. Государственный музей архитектуры расположился в здании после Великой Отечественной войны.

4. Главный дом городской усадьбы В.А. Морозовой: крылатые львы

Улица Воздвиженка, дом 14, строение 1

Одна из первых крупных построек, принесших славу архитектору Роману Клейну, является памятником неоклассицизма. Фасад симметричен, боковые ризалиты (выступающие части здания) украшают небольшие портики. Одна из главных особенностей усадьбы — крылатые львы, сидящие на колоннах коринфского ордера. По центральной части фасада тянется фриз с лепниной в виде геральдических лилий — символ королевской власти.

Дом возводился в 1886–1888 годах для меценатки Варвары Морозовой. В 1891 году его дополнили две пристройки по проекту Виктора Мазырина, он же позднее возвел по соседству особняк для сына Морозовой Арсения. Архитектурные вкусы матери и сына были очень разными: особняк, вдохновленный дворцовой архитектурой португальской Синтры, Варваре Алексеевне совершенно не понравился.

В доме Варвары Морозовой собирались писатели и художники: Антон Чехов, Александр Блок, Валентин Серов, Василий Суриков и другие. Также там часто проходили лекции о политике. После Октябрьской революции 1917 года в доме располагались Институт социальной гигиены и Международный аграрный институт при Крестьянском интернационале.

5. Главный дом городской усадьбы Я.П. Шаховского — И.И. Краузе — Осиповских: грифон и лев

Улица Воздвиженка, дом 18/9

Этот трехэтажный дом появился на Воздвиженке в 1783 году. Ее построили по проекту неизвестного архитектора для князя Якова Шаховского, третьего в России генерал-прокурора. В 1842 году усадьбу приобрел врач и ботаник Иероним Краузе. Спустя 10 лет архитектор Николай Козловский переоформил фасад здания в стиле рококо: над окнами второго этажа появились полукруглые наличники, украшенные лепниной в виде гирлянд, раковин, завитков и небольших львиных голов.

В 1868 году усадьбу купил другой известный врач Димитрий Осиповский, главный доктор московской Мариинской больницы. Спустя 10 лет, когда он получил дворянство, на фронтоне появился его фамильный герб: грифон и лев держат щит, на котором изображены двухэтажная зубчатая башня, шестиконечные звезды, комета и месяц. Щит увенчан дворянским коронованным шлемом со страусиными перьями.

С 1900 по 1917 год в доме проживала племянница жены Осипова — Елизавета Вареникова. Она была знакома с Антоном Чеховым — ее семья жила по соседству с писателем в Мелихове. Существует мнение, что прототипами некоторых рассказов Чехова («Крыжовник», «Три года», «Соседи») являются Елизавета Григорьевна и ее родные.

Амазонская рота Екатерины II Великой

Весной 1787 года князь Потёмкин восхвалял храбрость греков и их жён в борьбе против турок.

Государыню позабавили разговоры о храбрости женщин и она поинтересовалась у князя: «чем он может доказать выхваляемую их храбрость»? Потёмкин пообещал, что представит доказательства в Крыму, который императрица планировала посетить в мае.

Премьер-майор Балаклавского греческого полка Чапони получил из Санкт-Петербурга приказ о создании подразделения в марте 1787 года. Чапони довёл содержание полученного из столицы специального предписания до сведения капитана Сарантиса, который в свою очередь предложил своей 32-летней супруге Елене Ивановне Сарандовой возглавить роту, став её ротным капитаном. Амазонская рота была целиком составлена из ста благородных жён и дочерей балаклавских греков.

Форма «амазонок» состояла из бархатных юбок малинового цвета с бахромой и курточек зелёного цвета. И юбки, и куртки были оторочены золотым галуном. Головы были покрыты белыми тюрбанами с позолоченными блёстками и страусиным пером. Личный состав был вооружён ружьями, к которым были выданы по три патрона.

До нашего времени дошла «Записка об амазонской роте» Г. Дуси (Москвитянин, 1844 год, № 1, стр. 266—268.), в которой так описывался визит Екатерины II:

«Встретить Государыню назначено было возле Греческаго селения Кадыковки, недалеко от Балаклавы. Тут устроена была аллея из лавровых деревьев, усеянная лимонами и апельсинами; в средине дорога была также усыпана лаврами; в конце аллеи, простиравшейся на четыре версты, выстроена палатка, в которой на столе приготовлено было Евангелие, крест, хлеб и соль.

Римский Император (Иосиф II), путешествовавший с Императрицею, приехал вперед верхом — осмотреть Балаклавскую бухту, и увидя в конце аллеи Амазонскую роту, подъехал к начальнику оной, Елене Сардановой, и от восхищения поцеловал её в губы. Увидевши это, рота взбунтовалась; но предводитель оной остановил бунт, сказав, что Император не отнял у нея губ, и не оставил ей своих.

Не выходя из кареты, Государыня поехала в Акерман. В день Царя Константина и матери Елены Государыня была в Бакчисарае, где слушала Литургию в своей походной Церкви, и прожила во дворце два дни. Амазонский Капитан, Сарданова, имела счастие видеть Государыню и в Бакчисарае. Государыня узнала её, подала опять руку и потрепала поплечу. Из Акмечета (ныне Симферополь) прислала ей монаршее благоволение и бриллиантовый перстень в 1800 рублей…».

Сама же Сарандова описывала это событие так:

Амазонская рота была составлена по ордеру Светлейшего князя Потемкина-Таврического, последовавшего на имя командира Балаклавского полка, премьер-майора Чапони и состояла из благородных жен и дочерей Балаклавских греков, в числе 100 особ, в марте-апреле месяцах 1787 года Встретить Императрицу должно было близ Балаклавы у деревни Кадыковка, и рота под моим начальством была построена в конце аллеи, уставленной апельсиновыми, лимонными и лавровыми деревьями. Прежде приехал Римский Император Иосиф верхом осмотреть Балаклавскую бухту и руины древней крепости. Увидав Амазонок, он подъехал ко мне и поцеловал меня в губы, что произвело сильное волнение в роте. Но я успокоила моих подчиненных словами: «Смирно! Чего испугались? Вы ведь видели, что Император не отнял у меня губ и не оставил своих». Слово «Император» подействовало на Амазонок, которые не знали, кто был подъехавший. Осмотрев бухту и окрестности, венценосный путешественник возвратился к Императрице и уже приехал во второй раз к Кадыковке с Её Величеством и князем Потемкиным в Её карете. У Кадыковки Императрица была встречена протоиереем Балаклавского полка о. Ананием. Не выходя из кареты, Государыня подозвала меня к себе, подала руку, поцеловала в губы и, потрепав по плечу, изволила сказать: «Поздравляю Вас, Амазонский капитан! Ваша рота исправна: я ею очень довольна».

В том же году, вскоре после отбытия российской императрицы из Крыма, Амазонская рота была расформирована, а за удовольствие, доставленное Екатерине, на всю роту из ста «амазонок» была пожалована огромная по тем временам сумма в десять тысяч рублей.

В сентябре 1848 года князь М.С.Воронцов (бывший наместник Кавказа) написал министру императорского двора князю Волконскому, что им получено письмо от живущей в Симферополе вдовы титулярного советника Елены Шидянской (по первому браку — Сарандова), в котором говорилось:

«что, командуя ещё в царствование императрицы Екатерины ІІ-й ротою амазонок и имев счастие представить роту ея величеству, была осыпана ея милостями, что, достигнув теперь 90 лет, лишась зрения, она хотя с того времени и не безпокоила царствовавших августейших монархов просьбами об оказании ей пособия, но, находясь в крайней бедности, просит об исходатайствовании ей от щедрот его императорскаго величества единовременнаго пособия».

Уже 29 сентября по высочайшему повелению было переведено 300 рублей серебром из кабинета его величества для Е. И. Шидянской.

Подписывайтесь, с нами Вы узнаете много разных интересных и познавательных фактов о мировой истории.